内生人口变化对长期经济增长的影响

——基于财政政策的视角

丁 宏

一、引言与文献综述

当代宏观经济学一般分为经济增长和经济周期两个部分。主流的宏观经济学理论认为供给面的生产要素决定了经济体长期经济增长的绩效,例如技术水平、资本积累以及人口增长等因素,而需求面的因素主要是引起短期的经济波动,尤其是政府制定的财政政策和货币政策。因此,在主流宏观经济学理论之中,尤其是新古典经济学理论往往认为需求管理政策不会影响长期经济增长。但是,本文的研究发现需求管理政策也可以通过一定的机制影响长期经济增长,特别是财政政策通过影响人口的增长就有可能影响长期经济增长。因此,本文研究的核心问题就是财政政策如何通过影响人口增长进而影响了经济体的长期增长绩效。从现实意义来看,本文的研究也具有价值。从人口变化和我国经济增长的关系来看,我国的经济增长速度受人口变化的影响是较为显著的,例如改革开放以后我国经历了40 年的高增长,其中一个重要的原因就是人口红利。同样可以发现,近几年我国人口出生率降低,在逐步调整人口政策时(例如我国2011 年实行“双独二孩”政策,2013 年实行“单独二孩”政策,2015 年实行“全面二孩”政策),我国也逐步步入经济发展的新常态阶段,相比于之前两位数的经济高速增长,目前我国的经济增长率维持在6%至7%的合理区间。因此,可以认为人口的动态变化将会对经济增长产生深刻影响,而人口的变化又会受到其他经济变量的影响,这是一个内生化的经济学变量。本文研究的主要问题就是基于财政政策的视角,研究人口的内生化变化,进而分析其对于长期经济增长的影响。

为研究人口内生变化对于长期经济增长的影响,尤其是针对我国人口政策和经济增长的变化,本文进行了以下几个方面的工作:一是将生产要素的决定方式进行内生化,尤其是内生化人口增长的决定方式,因为资本积累的决定方式本来就是内生的,且已有很多关于税收对于资本积累的研究(Freire-Serén,2013;Lin 2008),而大部分经济增长模型还是愿意将人口增长的因素设定为外生,但这一假设已经被Becker(1988)所打破,并被Weil 和Galor(2000)引入宏观经济增长模型;二是分析财政政策对于内生化人口增长的作用,基于现有文献,影响人口的因素有很多,以本文研究的财政政策为例,政府支出以及各种税收对于人口增长影响的方向和效果究竟如何仍被讨论,因此本文通过经济增长模型解释了在内生化人口增长的条件下,财政政策是如何影响人口增长的;三是本文分析了在各种财政政策变化的条件下,人口增长这一传导机制是如何对长期经济增长产生影响的。本文研究结果发现,政府支出占产出比例增加不利于人口增长率提高,而且经济增长率呈现不确定的反应;但是如果民众不追求资本积累,财政政策对经济增长率有正面的影响。所得税率提高,有利于人口增长率的提高,不利于促进经济增长;如果民众不追求资本积累,会增加其对经济增长率的不利影响。当政府提高消费税率时,人口增长率及经济增长率均呈现不确定反应;如果民众不追求资本积累,则会增加消费税率对经济增长率会产生不利影响。

本文的创新之处体现在以下几个方面:一是本文通过构建理论模型说明了需求管理政策通过要素供给也可以促进长期经济增长,其中一个重要的传导机制就是人口增长,这丰富了现有文献对于经济增长的认识。因为绝大部分现有文献都认为生产要素是决定长期经济增长的关键因素,而关于非需求面的财政政策和货币政策,即使少数认为财政政策可以促进经济增长的文献也主要强调是通过具有生产性功能的基础设施来完成的(例如Barro(1990)),但是本文认为除此之外,财政政策可以影响人口增长,进而也会影响长期经济增长。二是本文通过内生化人口增长的理论模型分析了政府财政支出、所得税以及消费税等各种财政政策对于人口增长的影响,这对于人口增长决定因素的认识也是一种补充。三是基于上述分析,本文进而分析了政府财政支出、所得税以及消费税等各种财政政策对于长期经济增长的影响,这对于我国制定最优的经济增长政策具有一定的参考价值。目前关于我国人口政策的许多研究认为应该对生育行为进行补贴以避免使我国陷入低生育率陷阱,那么如何制定合理的补贴政策,使得补贴政策在能够提高我国的生育率同时也不至于让政府背上沉重的财政负担,就需要详细研究财政政策对于长期经济增长的影响,这即是本文的现实意义。

本文的研究主要基于以下三类文献。

一是内生经济增长理论。其构成本文进行研究的主要理论工具,例如Solow (1956)认为经济增长必须牺牲现在的消费,将储蓄用于投资上,扩充资本积累,创造未来更多的产出以供消费。在静态均衡时,Solow 主张每人资本数量固定于某一特定水平,因此不会增长,且整体社会的产出增长率必定等于体系外生的人口增长率及技术进步率。因此,Solow(1956)增长模型无法解释每人实质所得增长的事实和政府的任何政策都无法影响整体社会的产出增长率。Romer 及Lucas 的内生增长理论解决了Solow 模型的缺失。Romer(1986)利用全体社会的平均知识资本所带来的外部性构建内生增长模型,使得整体社会的产出增长率得以持续增长并且解释每人实质收入增长的事实。Lucas(1988)创造以人力资本作为内生增长引擎的理论模型,该模型决定最优教育投资的人力水平,以使人力资本持续不断积累,从而制造更多的财货,促进经济持续增长。不同于索罗模型,内生增长理论以内生的经济变量作为增长的引擎,用以解释经济的长期持续增长。因此,经济体的增长率是内生决定的,政府的政策可以影响并将主导它的增长。在这类文献中,人口的变化往往被简化为外生的,不可否认的是,这样做能够使得模型的分析显得更加简洁,但是人口的变化无疑是一个内生化的变量,因此应该对人口变化进行内生化的分析。

二是财政支出影响经济增长的相关理论。Barro(1990)强调政府对基础建设的公共性支出,例如:道路、桥梁的兴建,均对私人部门的生产具有正面的外部性,因此Barro(1990)将政府支出的生产性功能具体呈现于Ramsey(1928)模型上。政府支出通过所得税进行融资,政府的扩张性财政政策对经济增长率的影响呈现不确定的反应,必须要比较政府支出对私人部门生产的外部性效果与所得税率的效果大小,如果政府征收所得税能够达成经济增长最大化,则能够实现福利最大化。Futagami 和Morita 等(1993)认为产出不是由政府对基础建设的支出流量决定,而是决定于基础建设支出积累的存量,政府支出的增加对经济增长率影响的效果,要视公共资本外部性与所得税率的相对大小而定,但是经济增长率最大化所对应的所得税率要大于福利最大化时的所得税率。于内生增长模型方面,Turnovsky(2000)设定一个内生的劳动供给模型,政府支出以劳动所得税、资本税、消费税及定额税来筹集,研究在开征不同类别的税收方式之下的扩张性政府支出对经济增长率的影响。该模型推导出政府若以劳动所得税、资本税及消费税为主,则扩张性政府支出会降低经济增长率;而政府若以定额税且在分权经济体制下,则扩张性政府支出会提高经济增长率。何其春(2012)认为,提高所得税未必会改善收入分配不平等情况,但一定会降低增长率。然而,通过内生化的人口变化研究财政政策对于长期经济增长的影响在以往文献中是较少出现的。毫无疑问,财政政策尤其是生育的补贴政策会影响人口的变化,进而影响长期经济增长。

三是在经济增长模型之中研究人口内生化的相关理论。其中,财政政策对于人口增长影响的理论相对较少。过去一般的增长模型均假设人口增长率为外生。Becker (1988)认为,在经济增长理论的探讨中极少考虑生育率的抉择,如果假定人口增长率内生化,则过去增长模型既有的结论可能将有极大的改变。Barro 和Becker (1989)认为,当人口增长率为内生时,暂时性的外生政策参数变动对人口水平与资本会产生永久性的影响。Coale 和Hoover(1958)与Blanchet(1991)认为人口增长率的提高对经济增长有不利影响。Palivos(1995)设立人口增长率内生化的外生增长模型,假设代表性个人拥有小孩能为他们带来效用,进而推导出多重均衡解及增长路径,并利用实证结果说明其理论与实际数据的一致性。Yip 和Zhang(1996)在内生增长模型中考虑生育率的抉择,说明在所有外生参数不变下,人口增长率与经济增长将呈负相关关系;但若在外生参数改变之下,例如技术进步,则两者关系不确定。郭凯明(2011)认为提高公共教育投入可以促进经济增长和减缓人口增长。据统计,现今许多发达国家人口增长率皆呈现低迷或是停滞的情况,人口的减少不仅减少劳动力来源,总体消费的减少也会直接冲击投资与经济的发展。但是,人口的过度发展也会减缓资本累积,不利于经济的发展。

另外,本文除了将内生化的人口增长因素纳入效用函数之中,还将资本积累也纳入效用函数之中,因为它能够反映消费者的某些并非纯粹经济方面的行为选择,这在现实经济生活中是非常重要的。例如刘军强(2012)提到经济增长可能是幸福感提升的动力,但是快乐或满足的来源并非收入绝对值的增加或物质生活的进步,而是来自相对他人的成就以及是否脱颖而出等。Smith(1982)强调精神层面的要素在刺激经济行为过程中扮演重要的角色,认为社会地位像是“看不见的手”引领人们迈向繁荣富裕的社会。近些年来,不少文献把财富的积累视为社会地位的象征以及刺激经济增长的要素。Kurz(1968)是最早探讨财富效果问题的人,他认为于财富效果之下,经济增长的最优路径将会出现多重均衡解的结果。Zou(1994)将社会地位纳入Ramsey(1928)的模型,分析每个国家即使具有相同的技术与折现率,国家社会地位的不同在长期上将会造成不同的经济增长与发展。Bakshi 和Chen(1996)引进社会地位于资产定价模型中,探讨股价的变动情形,发现股价呈现“易变的”现象,这与实际数据符合。Corneo 和Jeanne(1997)强调社会地位的阶层划分清楚将促使人们为了获得更高的社会地位而去从事促进经济增长的活动。杨云红和邹恒甫(2001)认为,投资者积累财富不仅是为了消费,也是为了财富所能够带来的社会地位。因此,在个人效用最大化的决策模式中,不论是收入或财富数量,甚或生活用品带来的效用,不只是在意自身选择带给自己的效用程度,也会在意在社会中和他人比较的心态,可见将社会地位纳入经济分析是非常重要的。人们必须妥善地为收入或支出行为作出决策,政府也是如此,不论是为了实施社会福利方案或是公共建设计划,都必须依赖税收作为财源。政府该如何课税才能够兼顾公平性和效率性,如何支出才能促进经济的长期增长,这始终是政府努力实现其目标的重要问题。近年来中国政府实施了一系列税收改革方案,如“营改增”、资源税从价计征等。通过财政支出和课税以执行政府的职能,同时追求经济增长让人民满意,找到促进经济增长最合意的支出和税收政策,是非常重要的课题。

后文的结构安排如下:第二部分是理论模型,主要是介绍本文框架的理论假设和基本的推导过程,说明人口的增长因素是如何被内生化,以及财政政策如何影响人口增长;第三部分是动态理论分析,具体分析政府财政支出、所得税以及消费税等各种财政政策是如何影响经济增长的;第四部分是结论和总结。

二、理论模型

本文将内生人口增长率引入内生增长模型,并考虑社会地位(social status)的重要性,将财富持有量引入代表性个人的效用函数中。在上述架构之下,分析政府支出占产出的比例、所得税率及消费税率增加对人口增长率及经济增长率的影响。本模型包含了代表性个人效用函数、生产函数、代表性个人预算约束式及政府预算约束式。

(一)代表性个人效用函数

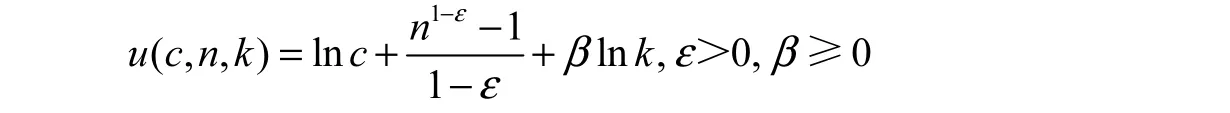

根据Zou(1994)与Yip 和Zhang(1996)的研究,瞬时效用函数的设定如下:

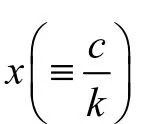

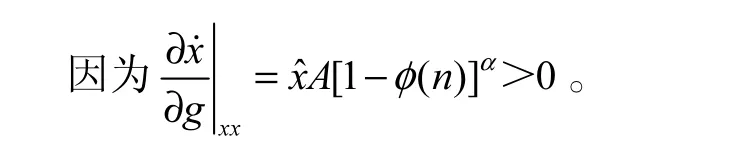

上式中,c 为每人消费,n 为人口增长率,k 为每人资本存量,ε 为人口增长率的边际效用弹性,β 为民众追求社会地位的意愿强度。代表性个人的目标是追求其终生效用折现值加总的最大化,目标函数为:

其中,ρ 为固定时间偏好率。

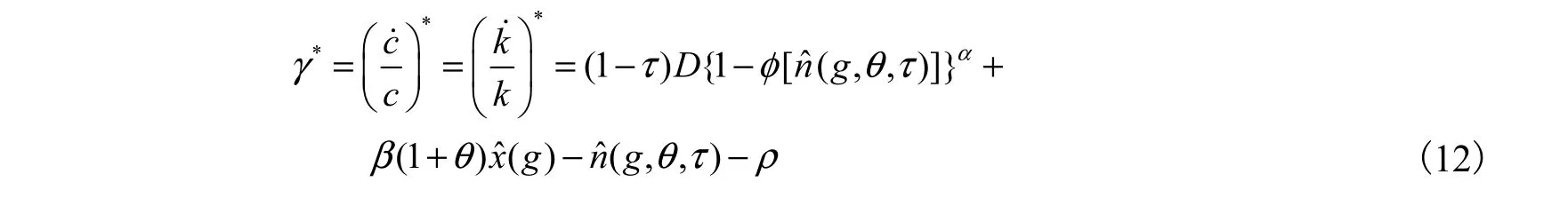

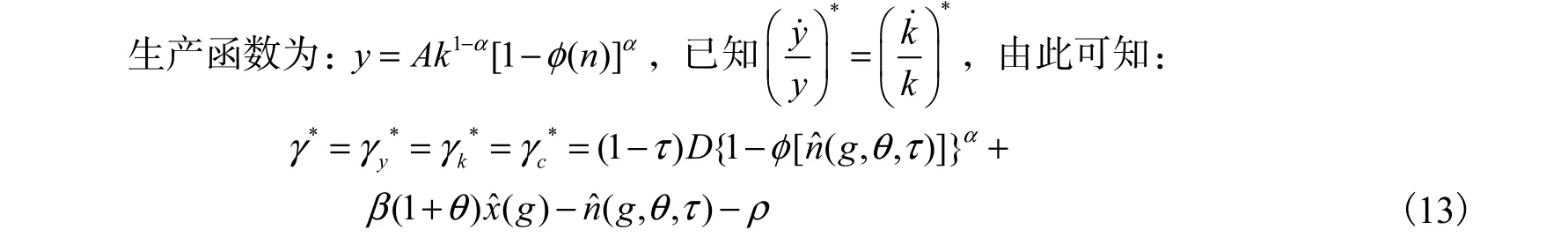

(二)生产函数

代表性个人将时间分配于工作( l )和养育小孩(φ ),仿照Palivos(1995)及Yip 和Zhang(1996)的设定,将时间禀赋标准化为1,因此时间限制式为 l +φ ( n) =1,而养育小孩所花的时间(φ )为人口增长率的函数,边际成本为正(φ '> 0 ),但边际成本随人口增长率增加呈现不确定的性质。据此,代表性个人的生产函数为:

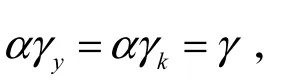

其中,y 为代表性个人的产出,α 为劳动的生产份额,A 为技术参数,假定A 的增长率为γ ,可以发现在平衡增长路径上,产出和资本的增长率满足如下关系:αγy= αγk= γ。此时经济的产出资本比可以表示为 y / k = Ak-α[ 1 -φ ( n)]α,根据卡尔多事实,资本产出比是有界并且比较稳定的,而[ ]1 ( )nφ- 是有界的,因此Akα-可以视为一个较为稳定的参数,令D Akα-= 。

(三)代表性个人预算约束式

代表性个人的实质总收入为生产所得,用途包括消费、所得税、消费税、每人的定额税以及人口增加所造成每人分配资本的减少。若入不敷出,则造成资本的耗损;反之,则资本积累。所以,代表性个人预算约束式为:

其中,τ 为所得税率,θ 为消费税率,T 为每人的定额税。

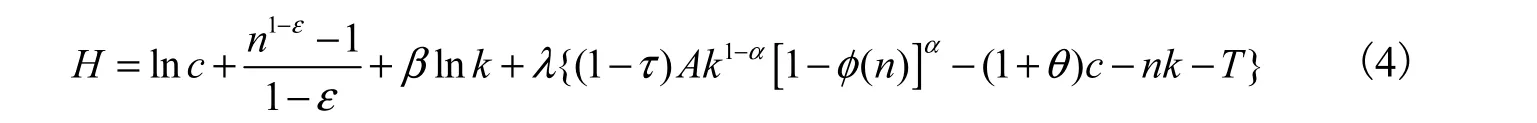

根据式(1)、式(2)及式(3)建立代表性个人最大化问题的当期值Hamiltonian 函 数为:

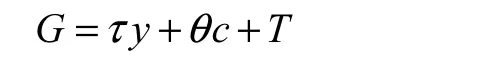

(四)政府预算约束式

政府的收入来自所得税、消费税及每人的定额税,用以政府消费性支出,因而政府预算约束式为:

依循Palivos 和Yip(1995)的设定,每人政府消费性支出G 为每人产出y 的一个固定比例g,0 1g<<,如此方可保证体系的持续性增长。因此,可以将政府预算约束式改写为:

由于本文的目的在于探讨政府消费性支出占所得的比例g、所得税率τ 及消费税率θ 调高对体系的影响效果,所以g、τ 及θ 均为外生政策参数,而T 相应地作出调整,以维持政府预算平衡。

(五)宏观经济均衡

整个经济体系的总预算约束式为:

(六)系统的动态特质

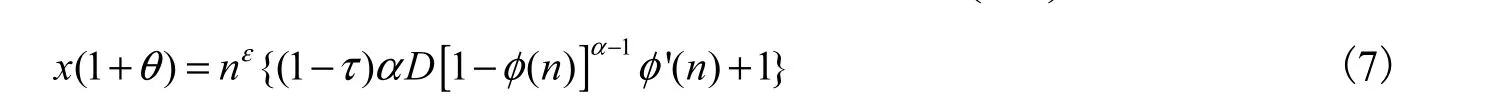

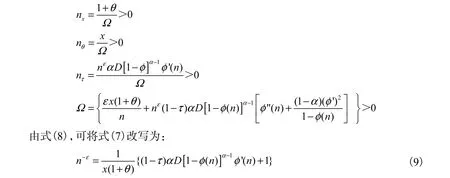

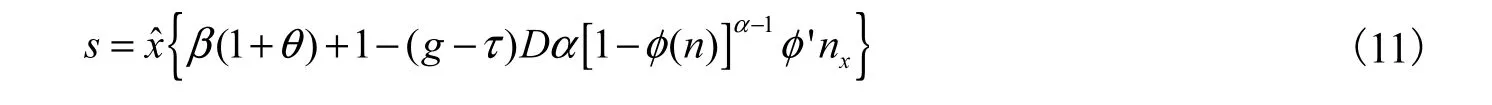

其中: 由式(9),可以说明人口增长率n 的瞬时均衡关系。当转换变量x 增加,其他条件不变时,生育率的边际成本减少,因此人口增长率n 将会增加;而消费税率θ 的上升,在其他条件不变下,也会让生育率的边际成本下降,人口增长率n 上升;如果所得税率τ 提高,其他条件不变,则会降低劳动的边际生产力,减少劳动时间的投入,增加养育小孩时间,人口增长率n 因此将会增加。

长期均衡值ˆx 的Taylor 线性展开为:

其中,0θ 为期初的消费税率,0g 为期初的政府支出占产出的比例,0τ 为期初的所得税率。假设s 为此经济体系的特征根,则:

三、财政支出和所得税政策效果分析

(一)政府支出占产出比例增加的长期均衡效果

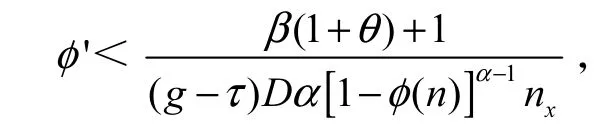

接下来讨论政府预料到恒久性地增加政府支出占产出的比例对经济体系中重要经济变量的影响。定义长期均衡经济增长率为*γ ,可得:

其中,*γy为长期均衡的实质产出增长率,*γk为长期均衡的每人资本增长率,*γc为长期均衡的每人消费增长率。政府增加政府支出占产出的比例对长期均衡经济增长率的影响效果为:

当政府支出占产出的比例增加时,为维持政府预算平衡及τ 、θ 不变的情况下,每人的定额税T 必须内生调增之,私人部门的可用资源因此减少,产生负的财富效果。这一方面导致财富的边际效用上升,使得生育率的边际成本增加,人口增长率下降而工作时间增加,工作时间的增加促使资本的边际生产力上升,增加资本的积累,导致经济增长率上升;而另一方面可用资源的减少导致储蓄的减少,资本将会耗损,在民众追求社会地位的前提下,资本的耗损导致民众的效用下降,因此将使得民众积累资本的意愿减弱,从而经济增长率下降。由式(14)可看出,如果人口增长率为外生且民众不追求社会地位(β =0),则政府支出占产出的比例增加对经济增长率并不会有任何的影响。当将人口增长率内生化时,政府支出占产出比例的增加可以通过改变人口增长率进而影响经济增长率。

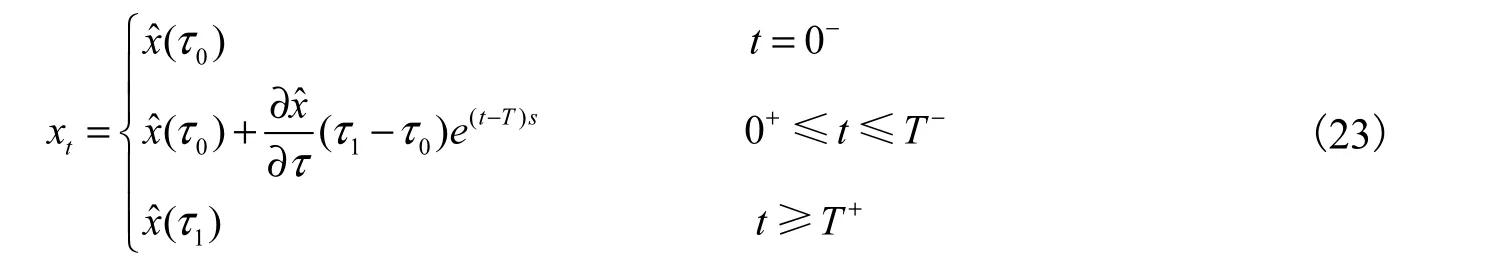

接下来探讨预料到的永久政府支出占产出的比例(g)增加对体系内经济变量的调整路径,x 的一般解为:

其中,B 为未定系数(undetermined coefficient),ˆx 为一阶微分方程的特定解,也是经济体系转换变量x 的长期均衡值,st

Be 为一阶微分方程的齐次解,给定g、τ 与θ 的情况下,x˙和x 组合所形成的轨迹称之为xx 线,其斜率为:

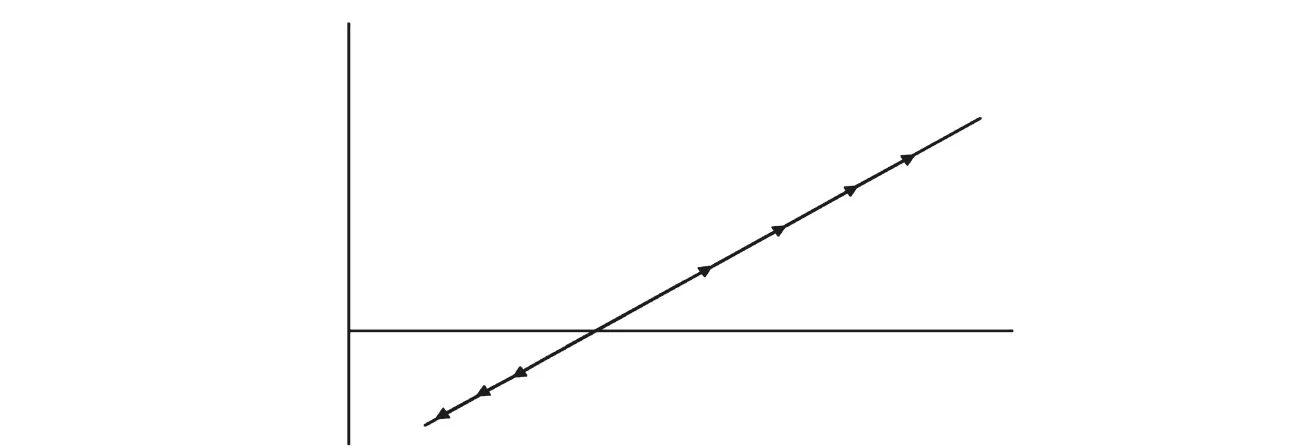

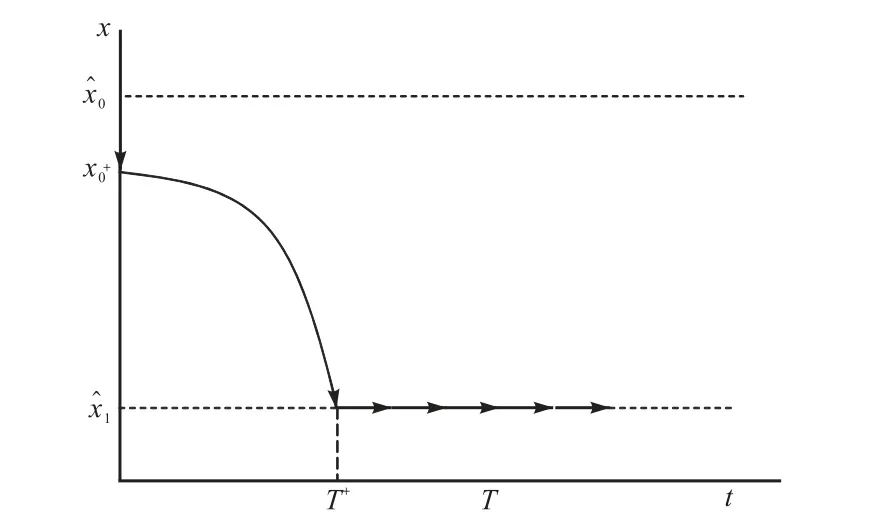

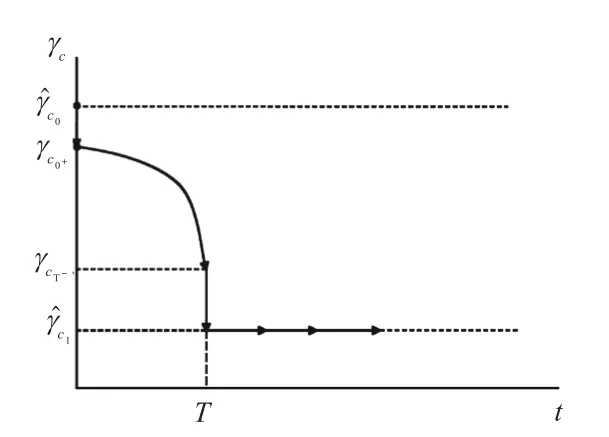

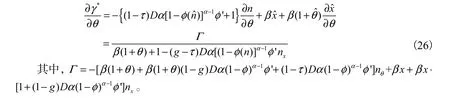

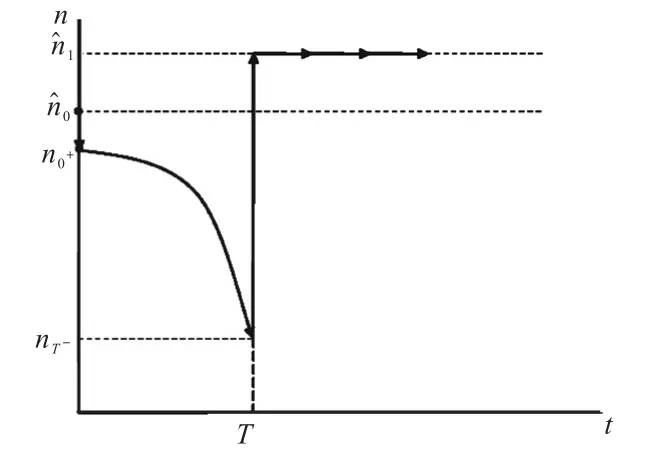

由式(16)可得知,xx 线为正斜率,将以x x-˙ 为平面的图描绘于图1 所示。

图1 经济体系的动态调整过程

假定经济体系在起始时(t=0 时)处于长期均衡增长状态,而此时政府支出占产出的比例为0g 。政府在第0 时公布将于未来的T 时点将政府支出占产出的比例由0g 增加为1g ,之后一直都维持在1g 的比例水平。定义0-及0+分别代表政府政策公布的前、后瞬间,T-及T+则分别代表政府支出占产出比例增加的前、后瞬间。可将预料到的永久g 增加所形成的动态时间路径表示如式(17):

(1) 在第0-时,对应着 g0的比例水平,经济体系处于长期均衡增长状态,因此,在t = 0-时,xˆ 对应着 g0的比例水平。(2)于0+至T-时的期间,政府虽然已经公布将于未来的T 时点将 g0增加为 g1,然而在此期间政府支出占产出的比例水平依然维持在 g0,所以xˆ 对应 g0的比例水平。(3)于T+时起,政府支出占产出的比例水平由 g0增加为g1,因而xˆ 对应着 g1。此外,待解参数B 所对应的是围绕市场基要 xˆ ( g0)的动态路径,也就是,在政府政策执行前,体系动态路径以原均衡点为中心。待解参数B′所对应的是围绕市场基要 xˆ ( g1)的动态路径,亦即在政府政策执行之后,体系动态路径以新均衡点为中心。

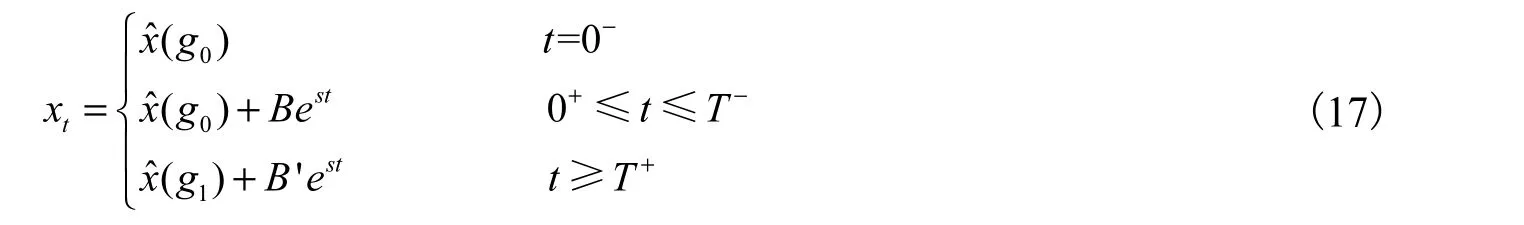

如图2 所示,假定期初的政府支出占产出的比例为 g0,第0-时的期初均衡值位于xx ( g0)线与x 轴的交点,在该点的起始每人消费-资本存量比为。第T+时,政府将政府支出占产出的比例恒常地由 g0增加为 g1的比例水平,x x ( g0)线移动到 xx ( g1)线,

图2 政府支出占产出的比例增加对相关经济变量的动态调整

因此,1( )xx g 线与x 轴相交于新的长期静态均衡点,该点的每人消费-资本存量比为1ˆx ,可知政府支出占产出的比例永久增加将使得每人消费-资本存量比减少。每人消费-资本存量比在0+时点的变化为:

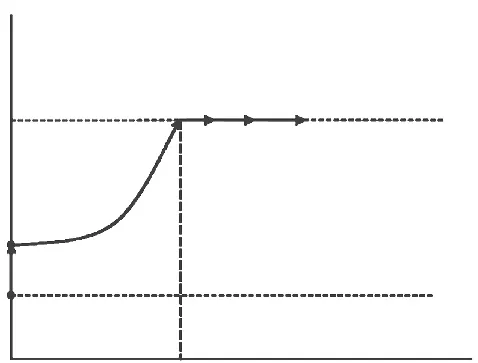

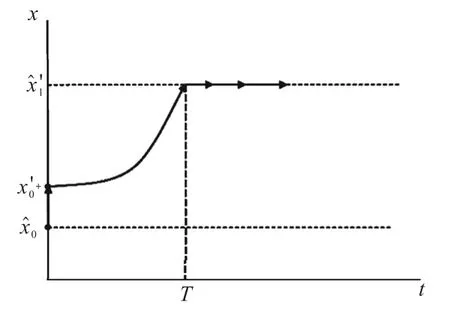

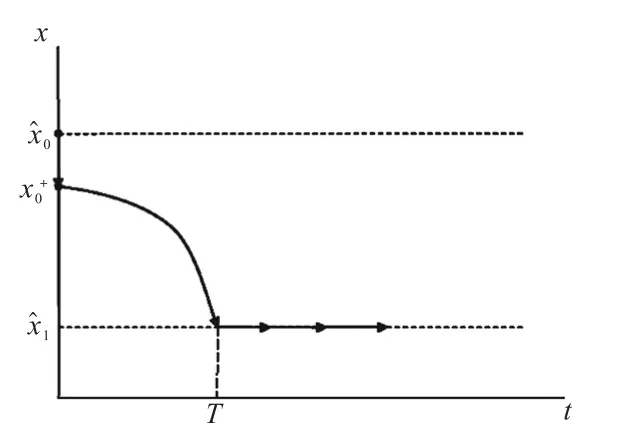

每人消费与资本存量的比值会在政策公布的瞬间跳动性减少,且政策公布与执行期间愈短(长),每人消费-资本存量比减少的幅度愈大(小)。每人消费-资本存量比在0+<t ≤ T-的动态走势为: xT+=,于T+之后,每人消费-资本存量比仍维持于新的均衡水平(图3)。

由式(19)可知,每人消费-资本存量比呈现持续的减少,而且减少的幅度愈来愈大。然而,当政府政策执行的瞬间,每人消费-资本存量比必须达到新的均衡点,亦即

图3 人均消费-资本存量比的时间路径

在政策公布到执行的期间人口增长率的动态走势为:

由式(20)可知,人口增长率持续减少,而且减少的幅度愈来愈大( n˙˙<0 )。当政府支出占产出的比例增加的瞬间,人口增长率必须达到长期均衡水平,亦即 nT+=且于T+之后,人口增长率仍维持长期均衡水平不再变动。

政府政策公布时,每人消费增长率在0+时点的变动为:

显然,每人消费增长率在政策公布的瞬间( 0t+= )会跳动性增加或减少。在政策公布到执行的期间,每人消费增长率会持续增加或减少。在政策执行的瞬间,每人消费增长率不会有任何的变动(图4、图5)。

图4 消费增长率增加时的时间路径

图5 消费增长率减少时的时间路径

(二)所得税率提高的长期效果

政府如果永久提高所得税率,可能会对人口增长率及经济增长率产生影响。首先考察政府提高所得税率对长期均衡的影响,当长期均衡时, 0x=˙ 成立,可求得人口增长率的长期均衡效果:

政府提高所得税率对长期均衡经济增长率的影响结果为:

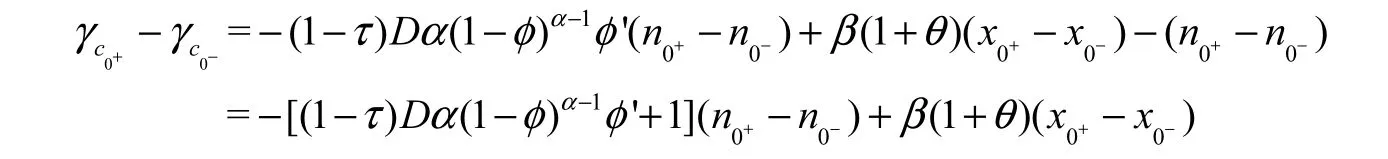

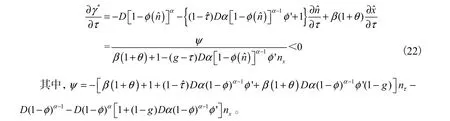

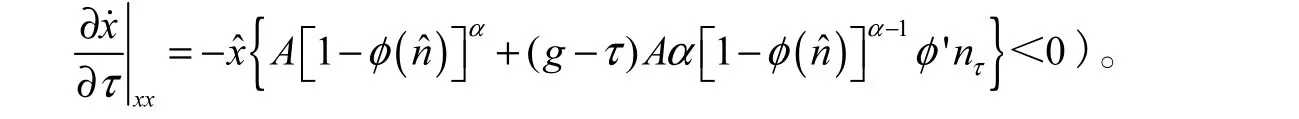

由式(22)可知,如果人口增长率为外生固定值且民众不追求社会地位(β=0),则政府提高所得税率仍不利于经济增长率提高。当引进人口增长率内生的设定时,政府提高所得税率使得人口增长率上升,进而加大对经济增长率的不利影响。

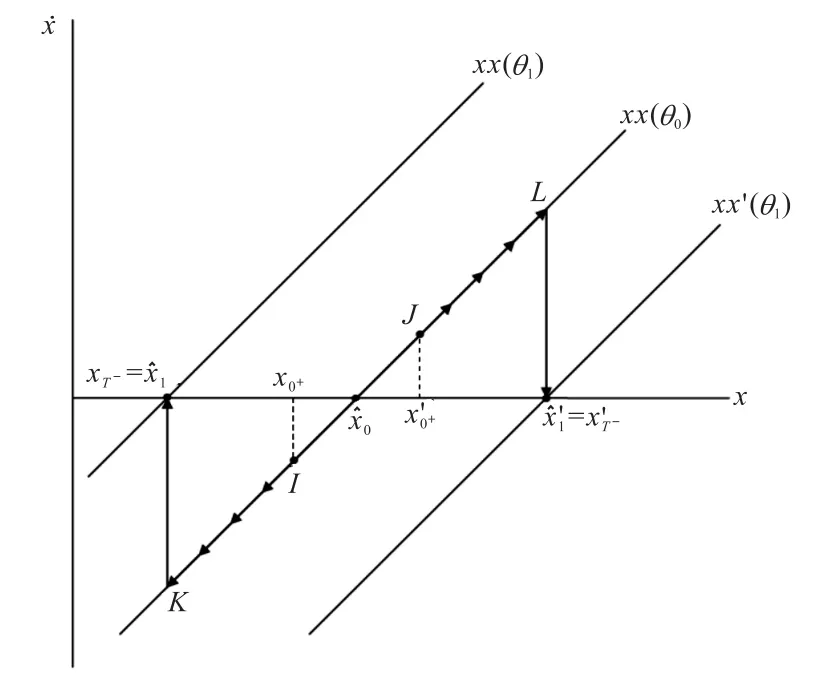

此时,预料到的永久τ 提高所形成的动态时间路径表示如下:

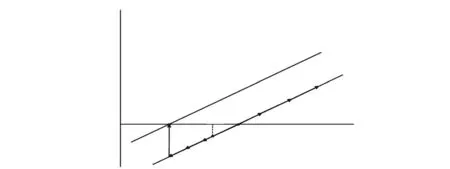

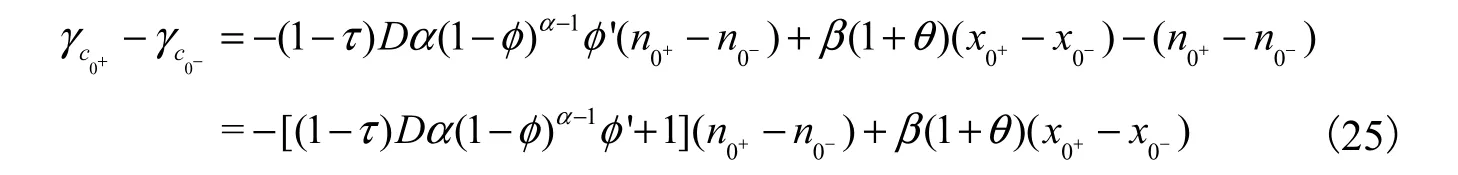

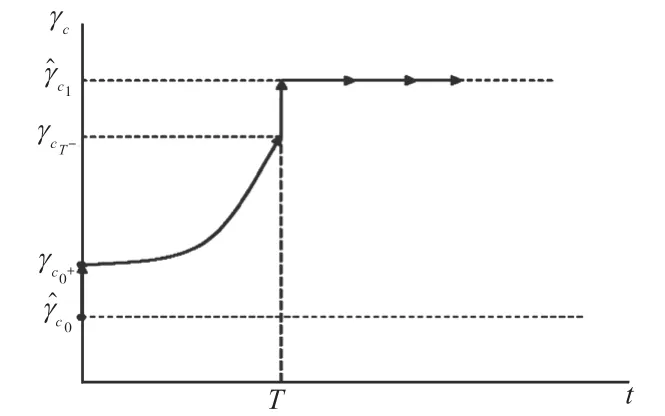

给定g、τ 与θ 的情况下,x˙和x 组合所形成的轨迹xx 线为正斜率。如图6 所示,期初的所得税率为0τ ,而期初均衡值位于 0( )xx τ 线与x 轴的交点,该点的起始转换变量为0ˆx 。于T+时点,当政府将所得税率恒常地提高为1τ ,0( )xx τ 下移到 1( )xx τ 线(因为

因此,xx(τ1)线与x 轴相交于新的长期静态均衡点1ˆx ,由此可知,所得税率永久提高将使得转换变量增加。在政策执行的瞬间,转换变量必须达到新的长期均衡点1ˆx ,政策执行之后,转换变量维持在新的长期均衡水平(图7)。

图6 永久所得税率提高对相关经济变量的调整过程

图7 转换变量的调整路径

人口增长率在政策公布时的变化为:

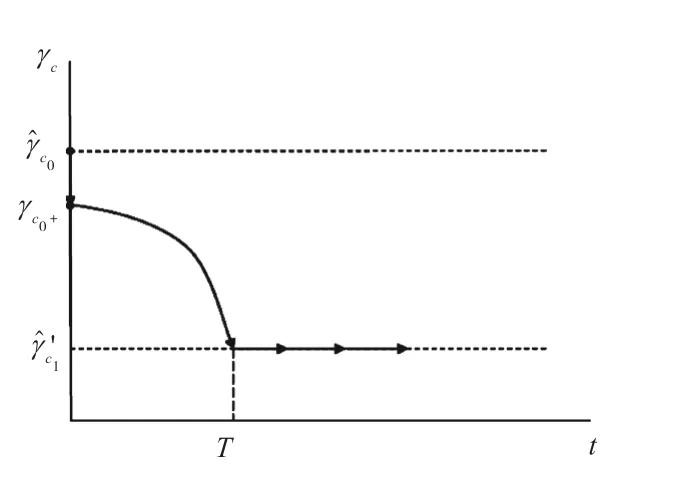

由此可知,在政策执行的瞬间,人口增长率会提高,且恰好达到新的长期均衡值1ˆn ,此后,人口增长率就维持于新的长期均衡水平不再变动(图8)。

图8 人口增长率的调整路径

在政府公布于未来T 时点将所得税率由0τ 提高为1τ 时,每人消费增长率在公布时的变动为:

每人消费增长率在政策执行的瞬间会下调,且刚好达到新的长期均衡值 1ˆcγ 。之后,每人消费增长率维持在新的长期均衡值不再变动(图9、图10)。

图9 消费增长率增加时的调整路径

图10 消费增长率减少时的调整路径

(三)政府提高消费税率对经济增长率的影响

政府提高消费税率对长期均衡经济增长率的影响为:

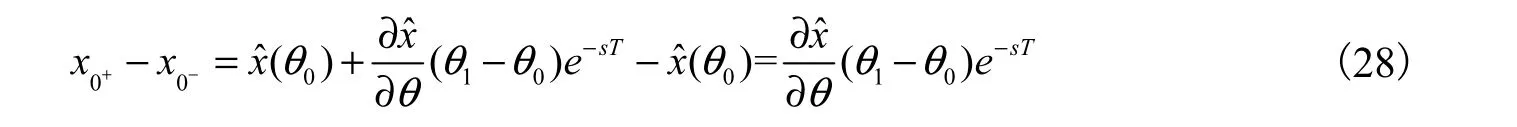

由式(26)可知,政府提高消费税率会导致长期均衡经济增长率呈现不确定的反应符号不确定 。当政府提高消费税率时,为维持政府预算平衡及g、τ 不变的情况下,每人的定额税T 必须内生调减之,私人部门的可用资源因此增加,产生正的财富效果。这一方面导致财富的边际效用下降,从而使得生育率的边际成本减少,人口增长率上升而工作时间减少,工作时间的减少又促使资本的边际生产力下降,造成资本累积的减少,导致经济增长率下降;而另一方面可用资源的增加导致储蓄的增加,资本将会累积,在民众追求社会地位的前提下,资本的累积导致民众的效用水平上升,因此将使得民众累积资本的意愿增加,从而经济增长率上升。除此之外,消费税率提高会直接降低生育率的成本,使得生育率增加而工作时间减少,导致经济增长率下降。因此,消费税率的提高将导致经济增长率呈现不确定的反应,要视三方面的效果而定。如果民众没有追求社会地位的意愿(β =0),则仅有经济增长下降的效果在产生作用,这样情况下消费税率的提高将使得经济增长率下降。

假设经济体系在起始时处于长期均衡增长状态,此时消费税率为0θ 。当政府在第0 时公布消费税率将于未来的T 时点由0θ 提高为1θ ,之后一直都维持在1θ 的税率水平。定义0-和0+分别代表政府政策公布的前、后瞬间,T-和T+则分别代表政策执行的前、后瞬间。可将预料到的永久θ 提高所形成的动态时间路径表示如下:

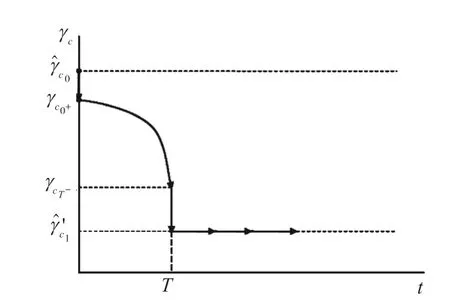

从式(27)可知,给定g、τ 与θ 的情况下,x˙和x 组合所形成的轨迹xx 线为正斜率。根据图11 可知,期初的消费税率为0θ ,均衡值位于 0( )xx θ 线与x 轴的交点,在该点的起始每人消费-资本存量比为。于T+时点,政府将消费税率恒常地提高至1θ ,xx (θ0)线可能上移到 xx (θ1)线,也可能下移 xx '(θ1)线。x x (θ1)线相交x 轴于新的长期静止均衡点,或 xx '(θ1)线相交x 轴于新的长期静止均衡点,显示消费税率永久提高使得每人消费-资本存量比减少或增加。当政府在第0+时公布于未来的T 时点恒常地将消费税率由θ0提高为θ1水平时,则体系就会从期初均衡值下跳到 xx (θ0)在线的某一点I 或上跳到 xx (θ0)在线的某一点J,此时体系对应的每人消费-资本存量比为 x0+或,即x 可能跳动性减少或增加。

每人消费-资本存量比在0+时点的变动为:

图11 永久提高消费税率对相关经济变量的调整过程

由此可知,在政府政策公布的瞬间每人消费-资本存量比会跳动地增加或减少。根据政府政策公布与执行期间(T)的长短可知,如果其政策一经公布就马上执行,也就是T →0,则每人消费-资本存量比会在政策公布的瞬间马上跳动到新的长期均衡值1ˆ'x或;如果政策是在公布后的未来无限期才执行,也就是T→∞,每人消费-资本存量比会在政策公布的瞬间仍旧维持在期初均衡值0ˆx ,几乎不会有变动;如果政策是在未来的某时点T 执行,并且0<T<∞,每人消费-资本存量比会在政策公布的瞬间跳动性增加或减少,且政策公布与执行期间愈短(长),每人消费-资本存量比增加或减少的幅度愈大(小)。

由式(29)可知,在政策公布但尚未执行期间,每人消费-资本存量比会持续增加或减少( ˙x 的符号不确定)。由于体系具有正的特征根,所以在政策执行的瞬间,每人消费-资本存量比必须达到新的长期均衡点或。在政策执行之后,每人消费-资本存量比维持在新的长期均衡水平,不再有任何变动。每人消费-资本存量比的调整路径描绘于图12、图13。

图12 消费-资本存量比增加时的调整路径

图13 消费-资本存量比减少时的调整路径

消费税率提高的前、后瞬间,人口增长率的变动为:

可见,于政策执行的瞬间,人口增长率会上跳,且刚好达到新的长期均衡值或,之后,人口增长率就维持于新的长期均衡水平,不再有任何变动(图14、图15)。

图14 人口增长率上升时的调整路径

图15 人口增长率下降时的调整路径

政府公布未来在T 时点将消费税率由0θ 提高为1θ 时,每人消费增长率在0+时点的变动为:

因此,每人消费增长率于政策执行的瞬间变动为:

显然,于政策执行的瞬间,每人消费增长率可能会上跳或下跳,且恰好达到新的长期均衡值或,此后,每人消费增长率就维持于新的长期均衡水平,不再变动(图16、图17)。

图16 消费增长率上升时的调整路径

图17 消费增长率下降时的调整路径

四、结论与政策建议

本文分析了政府支出、所得税以及消费税等各种财政政策通过人口增长这个传导机制对于经济增长所产生的影响。这对于我国今后制定人口政策以及相应的生育补贴政策具有借鉴意义。本文的主要结论归纳如下。

第一,如果人口变化是内生化的,那么财政政策对于人口增长是有挤出效应的,但是它对于经济增长的变化则具有不确定性。具体来说,政府支出增加可以使得人口增长率减少,但是对经济增长率的影响不确定。其原因是当政府增加政府支出占产出的比例时,在其他条件不变的情况下,为维持政府预算的平衡,每人的定额税必须相应增加,私人部门的可用资源因此减少,产生负的财富效应。这一方面导致财富的边际效用水平上升,使得生育率的边际成本增加,人口增长率下降而工作时间增加,促使资本的边际生产力水平上升,增加资本累积,从而导致经济增长率上升;而另一方面财富或者资本的减少,在民众追求社会地位的前提下,导致民众的效用水平下降,使得他们累积资本的意愿减弱,从而导致经济增长率降低。因此,经济增长率呈现不确定的变化,具体结果要视两方面的效果而定。若民众没有追求社会地位的意愿,则政府支出占产出的比例增加对经济增长率将会有正的影响。

第二,提高所得税率,将使人口增长率增加,进而会引起经济增长率的下降。如果提高所得税率意味着整个社会的收入分配更加平均,那么人口增长率将会增加,这对于我国当前的经济形势具有重要的政策含义,因为收入分配差距扩大和人口生育率降低都是我国目前正面临的难题。当政府提高所得税率时,在其他条件不变的情况下,为维持政府预算的平衡,每人的定额税必须相应减少,私人部门的可用资源因而增加,产生正的财富效果,这将导致财富的边际效用水平下降,使得生育率的边际成本减少,人口增长率上升而工作时间减少,结果导致了资本的边际生产力水平下降,不利于资本的累积,最终导致经济增长率下降。当将人口增长率内生化时,政府提高所得税率会通过改变人口增长率而加大对经济增长率的不利影响。

第三,提高消费税率对人口增长率和经济增长率的影响不确定。当政府提高消费税率时,一方面经由生育率的边际成本减少致使人口增长率上升而造成的资本累积减少,会导致经济增长率下降;另一方面,可用资源的增加导致储蓄的增加,会使民众累积资本的意愿增加,从而使经济增长率上升。除此之外,消费税率提高会直接降低生育率的成本,使得生育率增加而工作时间减少,导致经济增长率下降。因此,消费税率的提高将导致经济增长率呈现不确定的反应,要视以上因素的共同作用而定。

在政策建议方面,本文认为以下三个方面需要关注。

第一,政府在应对经济危机时采取如减税或增加政府支出等财政激励措施,可以迅速产生效果,但是这样的效果往往只具有短期意义。政府支出与经济增长之间存在着非确定的关系(杨子晖,2011),特别是由于为维持预算平衡,增加政府支出占产出的比重必然会增加税负,使得政府支出增加所产生的负效应逐步凸显,对经济增长将由“促进”作用转变为“阻碍”作用。当前,对于中国来说,随着以劳动力短缺和工资持续提高为特征的“刘易斯转折点”的到来,过去靠大规模的政府主导型投资以保持经济增长速度的方式不再具有可持续性( 昉蔡 ,2013)。因此,长期经济增长有赖于政府制定合理的税收政策与有效的人口制度安排。对此,将人口变化视为内生性变化非常 重要。

第二,人口是组成一个国家的基本要素之一,而人口的增长和发展则关系着一国的经济发展与社会福利提高。人口增长率与经济增长率之间有很大的关联,过高的生育率下降有助于经济增长率的提高。对于那些人口过多且婴幼儿的比例高的发展中国家来说,劳动人口负担较重,因而适当控制生育使人口增长率下降有利于经济增长。当人口增长率下降到劳动人口开始出现不足时,劳动人口的不足会对经济增长产生负面影响。对此,可以考虑降低所得税率来改善生育率下降或减少“少子化”现象,以缓解人口不足对经济发展的负面冲击。在这方面,尤其要注意发挥财政政策的重要作用。

第三,因为税收行为与个人或家庭消费行为休戚相关,当家庭或个人提高对社会地位的重视程度时,会直接影响到所得税和消费税等税收政策的效果。因此,政府采用何种政策促进经济增长要考虑到一定时期民众对社会地位的重视程度。一般来说,民众社会地位越高,越倾向于“大政府”(姬生翔,2017)。提高政府支出占产出的比重和提高消费税率在一定程度上有助于经济增长率的提高,而所得税却没有这样的效果。更高的社会地位可以带来各种物质或非物质上的收益(金烨,2011),而随着经济的发展,富裕水平和不平等程度都是在提高的,这就意味着提升地位需要更多的财富,因而人们会为了提高社会地位增加储蓄率。由此,适当地降低所得税,在一定程度上能起到增加储蓄率和提高经济增长率的效果。