大运河文化带影响下的清真寺建筑形制汉化演进研究

刘宇,韩晓旭

(天津理工大学 艺术学院,天津 300384)

一、大运河线性文化带对清真寺发展的影响

中国伊斯兰教起源最早可以追溯到唐宋时期,在文化鼎盛的唐朝,封建社会制度和对外开放都达到了前所未有的程度。唐宋时期的陆路“丝绸之路”和海上“香料之路”形成的“线性商业文化带”把伊斯兰教引入中原地区,使阿拉伯、伊朗等国家在经济、政治、文化上与中原地区频繁往来。由于传统穆斯林自古善于经商,通过香料商贸市场的流通一批批各地穆斯林商人、文化学者来到中国,随“香料之路”而来的穆斯林先前驻扎之地多选择在经济发达的沿海城市。通过香料贸易的这块敲门砖,为西亚和中国带来巨大的商业利益。之后,越来越多的穆斯林商人前往中国,在泉州、广州形成“蕃坊”的生活圈。随着元代京杭大运河开始通航,元明清三朝大运河成为南北衔接、物资往来、文化交流的大动脉。原聚居在其他城市的穆斯林凭借过人的商业嗅觉逐步向大运河沿岸迁移,将生活和贸易的重心向大运河两岸转移,频繁的商贸往来推动了经济和水运交通的发展,通过物资交流使沿线码头成为商品的集散地和商业的聚集区,构成一个有增长空间的商贸模式。大运河作为“物流、资金流、信息流、人流”的交通主渠道,促进了南北文化和经济的融合,与海上“香料之路”形成“掎角之势”,对打通内地的商业市场,联动海内外文化、经济的输入与输出起到了助力的作用。在大运河线性文化带潜移默化的影响下,穆斯林开始凭借运河通运的优势和商业磁性逐渐在运河沿岸形成新的集聚区。清真寺作为穆斯林物质生活和精神生活的宗教场所,也在大运河沿岸的城市逐步兴建(图1),大运河所产生的文化带效应逐步影响着沿线伊斯兰文化和清真寺的发展。所以清真寺既是民族融合、宗教发展、文化交融的“记载者”和“讲述者”,又是历史、政治、经济发展的见证者,可以说现今遗留在大运河周边的清真寺都是珍稀的运河遗珠,是我们研究民族融合与发展的重要物质载体。

二、影响清真寺汉化演进的要素分析

(一)影响清真寺汉化的客观要素

唐朝安史之乱爆发后向大食、回纥借兵,最早一支穆斯林军队进入河北;元朝中央政府设立了“回回掌教哈的所”用于管理信仰伊斯兰教的士兵,使穆斯林的生活具有了一种中国化的生活组织体系。此时朝廷重视海外贸易,擢任回回人主持海外贸易机构,使元代的海外贸易较唐宋时期更加发达;清中央政府修订的《钦定回疆则例》稳定了边疆地域,促进民族的稳步发展。伊斯兰教的管理从蕃长至总掌教到教长再到学懂的变化体现出伊斯兰教自上而下地适应中央政策,为伊斯兰教文化和汉文化的融合夯实基础。

明朝时期实行的“朝贡贸易”体系和对外开放政策,衔接海上“香料路线”沿线国家的经济、文化的输出和融合。永乐郑和七下西洋,先后到达的天方国、阿丹国、祖法尔国(阿拉伯),忽鲁谟斯国(伊朗)等信仰伊斯兰教国家,进行芦荟、龙涎香、狮子、宝石等产品的贸易,促进了伊斯兰教和中原长年的经济往来。随着历史推移,中国传统农耕经济和穆斯林的商贸经济成为一种互补形式。穆斯林依托大运河遍布全国各地,通过商贸经济弥补传统农耕经济的缺陷。大运河就像一条巨龙形磁轴紧紧吸引着穆斯林商人,连接着农耕经济和商贸经济,两种经济、两种文化相互补充和相互吸纳,形成了联动南北经济发展的脉络性格局,推动清真寺全国的普遍建立和加速建筑形制汉化进程。政治和经济的高度统一,成为伊斯兰教与汉文化交融的基础。同时,明代鼓励回汉通婚,加速了民族文化的融合,为清真寺建筑形制的汉化夯实了坚实的基础。

(二)清真寺汉化的主观要素分析

伊斯兰教在尊重汉文化客观规律的前提下寻求宗教发展与文化传播,通过发挥自身的主观能动性在多元化的文化盛世下发展自我。穆斯林从最早封闭的生活圈逐步走向全国各地,是通过伊斯兰教文化的包容性和在生活中潜移默化的文化融合共同推动教外人士的接受与认可,而不是采用粗暴的扩张模式,这就逐渐形成现在中国地域的穆斯林,其组成主要包括保安族、维吾尔族、乌孜别克族、回族等十个少数民族。这种民族文化与宗教文化融合的结果不仅体现出文化的包容性,更展现出多元一体中华文化的形成过程。

由于长时间在以汉文化为主导的大环境下生存,伊斯兰教文化在中国传播过程中更立足于实践,不同地域之间民风习俗相互传播,相互影响。在商业生活中穆斯林不仅是大运河商贸的运营者,更是大运河商贸经营的主体。长期以来在生活和商贸中进行文化碰撞,相互磨合,相互改变,快速地融入汉文化和其他多民族文化。在本质和信仰不变的前提下形成一种富有特色的中国化宗教文化和民族风俗多元融合的表现。这种由内而外文化价值的共鸣是推动清真寺建筑形制汉化进程的根本原因。

三、清真寺建筑形制汉化的演进方式

(一)清真寺汉化过程中建筑平面功能形制的调整

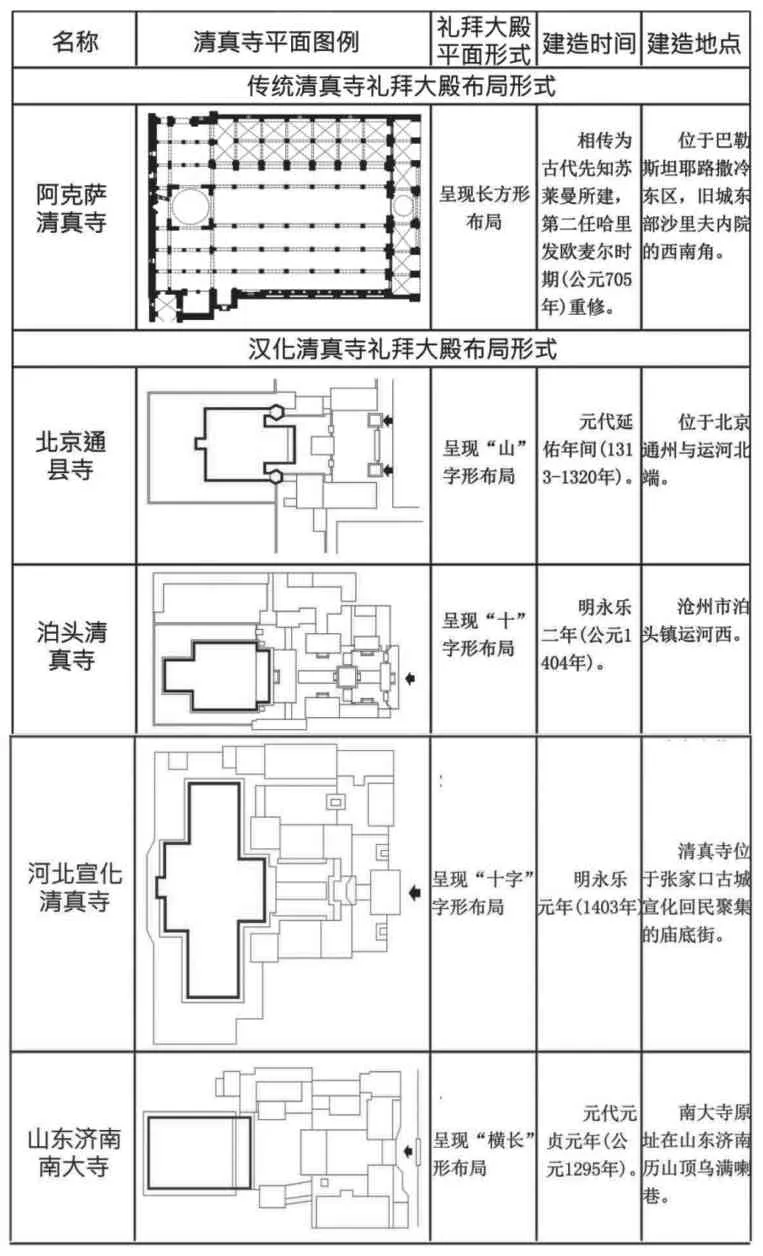

传统清真寺平面布局大多是矩形的庭院,礼拜大殿多呈现矩形、十字形布局,不注重左右对称和中轴线,但是强调建筑整体的垂直轴线,体形完整,轮廓稳定。汉化过的清真寺平面布局模式呈现出中轴线的庭院形式,清真寺建筑群也增设便门、配殿、厨房等空间。中国传统建筑大都是坐北朝南,而清真寺则是坐西向东,这种特殊的格局分布暗喻了该寺的教徒们以“克尔白”(麦加城禁寺中央的立方形高大石殿)为上。汉化清真寺纵向庭院多为传统四合院模式,以多进式为主,院与院相接突破传统清真寺开门见山的一贯风格,每一进都有一座中心视觉建筑,庭院空间主次分明,循序渐进。如泊头清真寺,第一进院落位于正门门楼之后,并设有南北义学堂各三间、牌坊、南北便门、邦克楼等设施,邦克楼就是第一进的视觉中心;第二进院落空间于邦克楼之后,并设有石牌坊、碑刻等,院内点缀一些绿植,设南北配殿、南北讲义堂、汉白玉石桥。邦克楼正对的是礼拜大殿,礼拜大殿不仅是第二进的视觉中心建筑,也是清真寺整体建筑的中心建筑,大殿平面布局呈现出十字形。由于清真寺择址多处于大运河沿岸,其地域地势高低不同,主体大殿平面布局根据所在地理环境、使用人数、经济条件、建筑技术等影响因素的不同,呈现出工字型、山字形、纵长形、丁字形等多种布局形式(表1)。清真寺择址也会多注意位置带来的“福”感。如泊头清真寺、张家湾清真寺、沧州北大寺等就是面水向阳,运河水路曲折,呈环抱状,具有“内弯”的形式,常称之“腰带水”,具有“主福”的吉祥寓意。这也是清真寺除了商业磁性外另一个依大运河而建的原因,大运河的地理位置条件也为伊斯兰教建筑形制改变起到加速的作用。

(二)清真寺汉化过程中建筑形式与结构的转变

清真寺的汉化最显著的体现就是构造形式和纹样装饰,对比传统清真寺建筑、圆顶、墙壁多用大理石铺砌,在阳光下夺目耀眼、气势宏伟的印象而言,汉化后清真寺的造型和结构更多的是体现汉传统建筑的魅力。从造型上来看,传统的清真寺以大穹顶为主,造型饱满,宏伟庄严。中国地域的清真寺受汉传统建筑风格影响,汉化后的清真寺建筑群在建筑形制上多采用木结构。汉化清真寺的屋顶造型(表2)、结构形式等都是汉化形式的重要表现。前抱厦和大殿的屋顶造型呈现出庑殿顶、歇山顶等,单檐、重檐样式,灵活多变。在汉传统建筑的规格制度上歇山顶仅次于庑殿顶,更有硬山、攒尖等屋顶样式,等级上单檐次于重檐。清真寺虽然不受传统建筑规格的束缚,但在建造规格上也没有超过皇室的建筑规格。清真寺的后窑殿和邦克楼有四角、六角、八角的单重檐攒尖顶,“四八”代表四面八方、“六”代表了上、下、前、后、左、右,指整个宇宙的空间。后窑殿的构造形式多为木结构的藻井,造型变换丰富,突出其重要的地位。屋顶琉璃瓦的颜色也是不同的,金、朱、黄最为高贵,其次青、绿,最后黑、灰。虽然清真寺无建筑规格限制,但是清真寺建筑的构造规格对于伊斯兰教的发展和信徒的吸纳来说会具有显著的优势,这就可以解释为什么有些清真寺可以通过运河运输修建材料,采用宫廷修建木材,建筑宏伟,具有大量的信徒;有些清真寺会占地比较小,装饰简单,信徒人数相对较少。

> 表1 传统清真寺礼拜大殿与汉化清真寺礼拜大殿布局形式比较

> 表2 清真寺遵循汉传统建筑的等级规格制度列表

> 图1 运河沿岸清真寺

> 图2 大同清真寺伊斯兰文和汉文楹联

> 图3 朱仙镇清真寺汉文楹联

从空间结构来说,礼拜大殿由前抱厦、前殿、中殿、后窑殿四部分组成,各殿之间前后衔接,呈现勾连搭的建筑形式。这种勾连搭的建筑形制都在衔接间留有排水槽用来清理屋顶的存水问题,这也是根据所在位置的地理、气候条件的影响所进行的“入乡随俗”的表现形式之一。勾连搭的建筑形制是“间”与“架”的关键,对建筑的规模起决定作用。木结构的梁架宽度限制到主体大殿的面宽和纵深尺度,由信徒人数的规模而扩大主体大殿面积,采用汉传统结构勾连搭的方式和房与房合并的方式使前后左右相连接,形成由前抱厦、殿身、后窑殿所组成的宏伟大殿。汉化的清真寺在橫面开间也严格遵循汉传统建筑的等级规格制度,面阔最多的清真寺不超过七间。在汉传统建筑的面阔规格上单体面阔多为单数,三、五、七间不等,最多为九间。在中国古代,九和五是王权的象征,因此也只有皇室才能匹配。从建筑规格上面阔也是由七间、五间、三间依次递减。清真寺建筑也严格地遵循了建筑的规格制度,未出现面阔九间的建筑形制。

(三)清真寺汉化过程中材料与构筑方式转变

建筑技术对清真寺建筑形制的汉化具有重要的影响,不同的建筑选材、工艺、装饰形式都会产生影响。世界上第一所清真寺先知寺是用土坯砌筑,后来随着伊斯兰教在世界各地的传播,伊斯兰教建筑便与当地的建筑文化传统技术相结合,形成各地独特的伊斯兰教建筑风格。从传入中国后,材料从砖石形制到元朝清真寺既保留阿拉伯清真寺的圆拱顶形制,又沿用中国的无梁殿的做法,再到明清时以木构架为主体,形成一个最终的建筑形制。穆斯林合理地运用各地域的材料、施工工艺和技术,因地制宜,就地取材,通过清真寺建筑形制体现出伊斯兰教文化和汉文化的融合程度。再通过大运河的线性文化带和交通运输的串联,带动大运河沿岸清真寺和其他地域文化相结合,极大地推动了清真寺建筑形制汉化的进程。

(四)清真寺汉化过程建筑装饰纹样的转变

京杭大运河线性文化带的流域不同,所吸纳的民俗文化也就不同,当地清真寺建筑艺术表现也就不同。不同地域文化的纹样符号、造型元素都丰富了传统清真寺建筑装饰纹样的发展。从装饰纹样上来看,传统清真寺的装饰纹样常用几何纹、书法纹、植物纹三种。但是汉化的清真寺建筑在雕刻纹样装饰中,不仅丰富了植物装饰纹样的形式,还弥补了兽形纹样的空白。汉化清真寺不仅采用了中国传统植物的图样,还借用了中国图形吉祥寓意的形式。中国人极爱菊花,菊花则有吉祥和长寿的寓意;中国国花牡丹具有富贵吉祥的寓意,西安清真寺在南边的山工墙的2尺高、4尺宽的范围内雕刻牡丹、玉兰花的图案。汉化清真寺将菊花和喜鹊的纹样组合起来表示对“举家欢庆”的期盼。清真寺在兽形纹样表现上一直遵守宗教文化的限定,虽然会采用一些动物纹样,但在动物形式的纹样中采用“画龙不点睛”的手法,形成一种“似兽非兽”的样式。同时也采用蝙蝠、鹿等具有吉祥寓意的动物纹样形式,通过谐音来表达福、禄、寿的愿望,寓示伊斯兰教发展的顺利和对教徒们五福临门、高官厚禄、长命百岁的期盼。在装饰形式的演变中,装饰楹联的形式更具有汉文化的融合气息。传统伊斯兰文字装饰大多是节选自古兰经的段落或句子,不具有对仗、平仄、押韵的要求,但是汉化后的清真寺逐步出现楹联形式的伊斯兰文装饰、汉文装饰(图2)、伊斯兰文和汉文交融的装饰样式(图3)。不仅运用历史典故和诗词的五言、七言等多种艺术表现形式,而且由达官显贵和帝王宰相撰写的楹联也逐渐增多。这种汉语楹联文学装饰形式是清真寺汉化的典范性代表。“简单地说,技术是中国的,艺术是中外合璧的,而原则是伊斯兰教的”。

脊饰的纹样同样是汉化的具体表现,更能展现文化共融的特色。中国木构架建筑脊饰通常采用龙、凤、狮子等十种瑞兽,每脊装饰相同。传统清真寺是没有脊饰装饰的,但汉化清真寺建筑脊饰在遵循教规的前提下,有的在屋脊上用“植物变体”作为饰件,例如莲花、梅花等,有的则对中国脊饰纹样进行简单处理并使用。汉化清真寺采用植物状的变体进行脊梁装饰,丰富了中国古代建筑脊饰的内容和形式,从根本上展现出伊斯兰教文化和汉文化的共融,体现出民族文化价值的适应性和包容性。

结束语

大运河以其贯穿南北的连通性,在不同历史时期,持续推动了商贸经济、文化交融、人口迁徙几方面的南北互通,为“中华文化”的杂糅性和包容性提供了反推支撑与佐证,特别是对以商贸带来的人口流动,以及定居人口的特殊文化属性在寺庙建筑上面与当地文化的融合。本文对运河流域的清真寺在平面布局、构筑方式、装饰纹样等方面的探讨,意图从“建筑遗存”这一视角揭示运河变迁与文化交融之间的关联性,为运河物质文化遗产与非物质文化遗产的融合提供一些研究基础。无论是具备汉传统建筑特色的清真寺还是新疆其他地区的古香古色的清真寺都是伊斯兰教文化和汉文化共融的产物,也都是“丝绸之路”“香料之路”、大运河线性文化带遗留下来的建筑瑰宝,极大地丰富了中国建筑文化的艺术长廊。■