优质护理在高血压脑出血患者中的应用效果

辛淑芬

(朝阳市第二医院,辽宁 朝阳 122000)

高血压脑出血是指以高血压为原发疾病,导致的脑血管破裂出血疾病,又被称为出血性卒中。高血压脑出血患者占卒中患者总数的20%~30%,预后效果往往不理想,具有较高的致死率。由于脑卒中难以快速痊愈,因此在治疗期间的护理干预得到了临床的广泛关注。优质护理能更好的弥补常规护理在治疗过程中的不足。本研究旨在分析优质护理在高血压脑出血患者中的应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年10月至2018年10月朝阳市第二医院收治的126例高血压脑出血患者,随机分为观察组和对照组,每组63例。对照组男33例,女30例;年龄48~71岁,平均(62.80±4.60)岁。观察组男32例,女31例;年龄47~72岁,平均(62.60±4.70)岁。两组患者的年龄、性别等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。所有入选患者均符合《中国脑出血诊疗规范指南》(2015)中的诊断标准。

1.2 方法 对照组采用常规护理,包括了解患者病情、康复情况、指导用药等。观察组在对照组基础上给予优质护理干预,包括健康教育、心理护理、综合干预、复健指导4个方面。①健康教育:采用集中教育、碎片化教育相结合的方式进行健康宣教,集中教育强调知识的集中,但不强调患者的空间性集中,将高血压脑出血的相关知识进行汇总,梳理为易于患者接受和理解的内容,传递给患者;如脑出血的发病机制,可简单告知患者“高血压是脑出血的发病因素之一”、“情绪激动可能导致脑出血”等,确保宣教知识的正确性、语言的简练性和可理解性;碎片化传递原则与此相同,不强调知识集中化,可通过远程随访、病情复查时根据患者表现予以指导;如患者合并糖尿病,应告知患者重视营养均衡,同步控制各类慢性疾病。②心理护理:心理护理通过两方面开展,一是情绪疏导,二是综合陪护;情绪疏导于患者产生负性情绪时开展,如在患者住院期间发现其情绪低落、沉默寡言时,应积极与患者沟通,明确告知其“脑出血可通过药物控制”、“您的血压已经稳定”等;综合陪护是指家属和责任护士与患者保持交流,在患者住院期间和出院后,重视其心理变化,发挥亲情作用,控制脑出血后负性情绪的蔓延,进而实现卒中后抑郁问题的控制。③综合干预:综合干预是在饮食、行为、生活等方面进行指导,为患者建立康复的综合框架;在饮食方面,严禁辛辣、烟酒的摄入,控制含钠食物、含糖食物和油脂类植物的摄入,重视补充粗纤维食物和高品质动植物蛋白,如鱼类、豆类等;在行为方面,避免患者情绪波动、过度体力劳动,嘱患者戒烟、避免熬夜等不良习惯;在生活方面,建议患者养成读书、钓鱼等习惯,尝试辅助进行高血压和情绪的控制。④复健指导:复健指导针对患者预后情况进行,如对于产生语言障碍的患者,应重视渐进复健法;在患者渡过急性期后,首先进行简单发音的练习,如26个拼音和单字发音等;在患者发音能力有所恢复后,则改为单词、短句练习,以生活中常见元素为主;待患者熟练掌握上述内容后,改为长句练习;此外,运动功能、吞咽功能障碍也需进行循序渐进的指导。

1.3 观察指标 ①采用美国国立卫生院神经功能缺损评分(National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)评估两组患者的神经功能,NIHSS评分越低则表示神经功能越理想。②采用SF-36简明健康状况量表(36-item Short-form Health Survey,SF-36)评估两组患者的生活质量,SF-36评分越低则表示生活质量越理想。③记录两组患者的血压水平及护理满意度。护理满意度以10分制问卷调查进行评价,得分不低于8分为满意,得分5~7分为一般,得分在4分及以下为不满意,满意度=(满意例数+一般例数)/总例数×100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0统计学软件对数据进行分析。免疫功能指标、肝纤维化指标等计量资料采用()表示,组间比较行t检验;治疗效果等计数资料采用[n(%)]表示,组间比较行χ2检验;P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

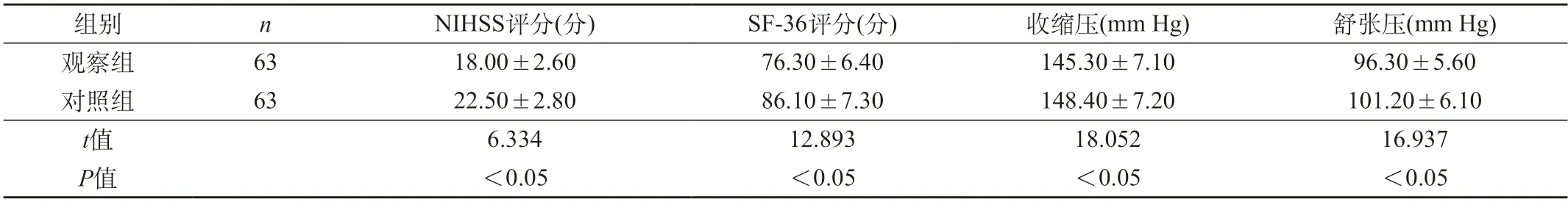

2.1 两组患者NIHSS评分、SF-36评分及血压水平比较 观察组患者NIHSS评分、SF-36评分、收缩压、舒张压均低于对照组患者,组间差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表1。

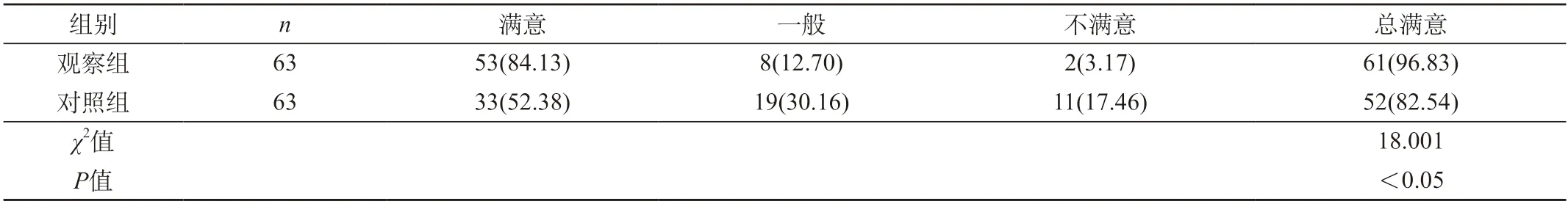

2.2 两组患者护理满意度比较 观察组患者护理满意度高于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组患者NIHSS评分、SF-36评分及血压水平比较()

表1 两组患者NIHSS评分、SF-36评分及血压水平比较()

注:NIHSS为美国国立卫生院神经功能缺损评分;SF-36为SF-36简明健康状况量表。

表2 两组患者护理满意度比较[n(%)]

3 讨论

脑出血又被称为出血性卒中,在急性期病死率高达30%,其发病率虽不及缺血性卒中,但危害更大,也更难以预防。从病因上来看,脑血管病变为核心因素,高血压则是脑血管病变的主要诱因[1]。血压较高的患者血管腔需承受过高的压力,若长期无法得到缓解,则会导致血管壁变薄、通透性增加等问题,最终在情绪波动、剧烈运动、气候变化等外在因素的诱导下出现破裂。该疾病的后遗症较多,临床表现包括运动障碍、语言障碍、认知障碍、神经系统障碍等。其中,运动障碍和语言障碍最为常见,运动障碍患者可能会出现步态不稳、偏瘫等症状,语言障碍患者可能表现为发音不清、失语等。部分患者在发病后易出现嗜睡、昏迷等现象,少数患者出现眼球转动异常及视力下降等问题。神经系统症状包括头疼、眩晕等。

高血压脑出血的护理强调综合性,重视原发疾病和临床症状的控制。此前有学者在其研究中发现,在常规护理模式下,高血压脑出血患者的恢复进程较为缓慢,NIHSS评分和生活质量往往不理想[2]。有学者指出,优质护理能够优化高血压脑出血患者的生活质量,较常规护理提升10%左右[3-4]。在手术过程中重视护理的全面性,可提升患者10%~15%的护理满意度[5-7]。术前积极的进行护理干预,可全面护理优化高血压脑出血患者的NIHSS评分[8-9]。优质护理的长期干预能够实现血压的有效控制,在优质护理模式下,患者的血压控制效果更理想[10]。优质护理包括健康教育、心理护理、综合干预、复健指导4个方面,其中健康教育有助于帮助患者正确看待高血压脑出血,积极配合治疗及护理,并自发针对脑出血和高血压护理干预进行学习和运用;心理护理主要应对卒中患者情绪问题,同时能控制卒中后抑郁情况;综合干预通过饮食、生活和行为等方面对高血压脑出血患者的病情进行控制,既能改善患者的血压水平,也能提升患者的生活质量;复健指导对高血压脑卒中患者更具实际意义,强调结合个体患者发病特点,就运动障碍、语言障碍等分别展开护理,使患者病情逐步得到改善,提升患者对护理工作的认同感和康复效果。

本研究结果显示,观察组患者NIHSS评分、SF-36评分、收缩压、舒张压均低于对照组患者,组间差异均有统计学意义(均P<0.05)。观察组护理满意度高于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,在高血压脑出血患者的护理过程中,应用优质护理可改善患者的病情、生活质量及护理满意度。