斯坦福大学“设计思维”概念对《中国经典民族声乐作品鉴赏与创新》课程的启发(上)

童捷

摘 要:如何在坚持文化自信和国家“金课”打造的趋势下,基于STEAM 教育理念之后的斯坦福大学“设计思维”融入音乐课堂,是艺术学科老师应该深入思考的一个问题。用斯坦福大学“设计思维”也叫作以人为中心的设计(User-Centered Design)创造艺术表现形式,能够成为全校选修课《中国经典民族声乐作品鉴赏与创新》实践的有效载体。因此为该问题提供了一种可能的解决方案。笔者把“课堂设计”和“创新排演”作为课程内容,并作为音乐选修课运用“设计思维”的教学试点。通过对各个教学环节的设计,以“音乐会”的创作活动为主,通过斯坦福大学“设计思维”的五大步骤跨界不同学科,在构建音乐会过程中促进学生人际交往与心智发育,形成良好的民族声乐作品鉴赏与创新能力,达到学生善用“设计思维”去鉴赏音乐、服务于社会的目的。此论文是课程的实践改革探索,希望所得到的启发能够对我国音乐教育课程的改革起到推进作用。

关键词:设计思维;创新;音乐会;教学启发

中图分类号:G42文献标识码:A文章编号:2096-0905(2020)10-0-02

一、国家教育政策先行引导性

要坚持文化自信,大力传承和弘扬中华优秀传统文化。不仅教书更要育人,以人为本。笔者通过斯坦福大学“设计思维”启发学生在学习中进行思维碰撞,能够利用设计思维概念弘扬传承发展我国经典的民族声乐作品,从而更加的热爱中国民族音乐,形成学习与传承的良性循环发展。

2018年6月召开的“新时代全国高等学校本科教育工作会”上教育部陈宝生部长第一次提出了“金课”概念,随后“金课”被写入教育部文件。吴岩司长提出了“两性一度”的金课标准。将斯坦福大学“设计思维”作为培养学生解决复杂问题与实践能力,增强学生与教师之间的互动性,并创造出不同寻常的舞台艺术表现形式,在这个创作过程中不断的打磨精进,将中国经典民族声乐作品以更加多元化的舞台表现形式展现出来。

二、斯坦福大学“设计思维”追溯

(一)Steam

STEAM教育理念最早是美国政府提出的教育倡议,即科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、数学(Mathematics)的首字母。从这几个方面培养学生综合素养,提升其全球竞争力。之后特别加入了艺术(Arts),使这个理念变得更加全面。STEAM教育旨在打破科学领域的界限,倡导基于项目的学习方式,强调体验性和实践性,是一种新的教育理念和学习方法,被各个国家采用。[1]

(二)“设计思维”

“以人为本”设计思维需要将人放回事物的中心,这是设计思维的核心精神。(User-Centered Design)。戴维德·凱利(David Kelly)为斯坦福大学“设计思维”课程的创始人,2004年创立了斯坦福大学设计学院,2005年正式成立,作为一种新的教育理念和路径,致力于创造性、变革性的学习经历本文聚焦于《中国经典民族声乐作品鉴赏与创新》课程案例入手,通过设计思维得到启发进行课程的改良实验。

三、“设计思维”的理念传递

“2019国际创新创业教育论坛,聚焦高校国际化创新创业教育导向及趋势论坛”。Paul Marca(保罗·玛卡): Vice provost for technology and learning, Stanford university斯坦福大学科技与学习副教务长致辞,并发表了《全球创新创业教育领先者一一斯坦福大学创新创业教育之旅》的演讲。Jeremy Sabol(杰瑞米·萨博): 斯坦福大学的结构化博雅教育项目(SLE)授课专家发表了《斯坦福创新创业理念一设计思维的价值与优势及对人才发展的影响》的演讲。《中国经典民族声乐作品鉴赏与创新》这门课程参照五个步骤,结合新的时代条件进行教学,传承和弘扬中华民族优秀传统文化和民族美学精神。

四、课程的开发与创新

(一)开课缘起

《中国经典民族声乐作品鉴赏与创新》原名为《中国经典民族声乐作品鉴赏》课,为笔者开设的一门全校选修课。教学目标为进一步改善学生的知识结构提升其综合素质能力,需增加艺术课程的学习,拓展全校各专业学生在音乐领域中“民族声乐”的知识视野,增强选修课学生对艺术的鉴赏能力以及自身的艺术修养,增加民族自信文化自信。根据斯坦福大学的“设计思维”的概念五个步骤和学生一同自编自导自演了《中国经典民族声乐作品鉴赏》汇报音乐会。

(二)课程创新

在《中国经典民族声乐作品鉴赏与创新》的课程中通过“设计思维”的方法论,在课堂采取分组讨论的形式将中国民族经典声乐作品通过不同艺术形式展现出来。运用设计思维的方式和学生设计音乐会,从而成熟学生的思维和心智,加强人际交往能力,弘扬中华民族文化精神。

五、设计思维模式与课程相融合的具体实践

分为两个部分,课堂设计与创新排演。以音乐会第一幕中的《长相知》为例。

(一)课堂设计。(Empathy心领神会、Define需求定义)

1.“Empathy”心领神会。也称为“共情”“同理心”。《长相知》这首作品如何设计能够让学生达到“共情”的目的,需要以下两个步骤。

(1)课前师生准备。教师做好关于《长相知》声乐作品的引入,做好作品不同版本的欣赏,并讲解作品的创作背景及意义。学生做好作品的旋律视唱、歌词理解以及对作品的初步认识。

(2)在课堂中师生对作品“心领神会”达到“共情”。采用分组讨论的方式,以单一的艺术形式将作品展现出来。例如,A组用独唱、B组用器乐演奏、C组用朗诵来表现《长相知》这首原版作品。通过讨论的方式来将每一位同学对作品的“共情”集合起来。

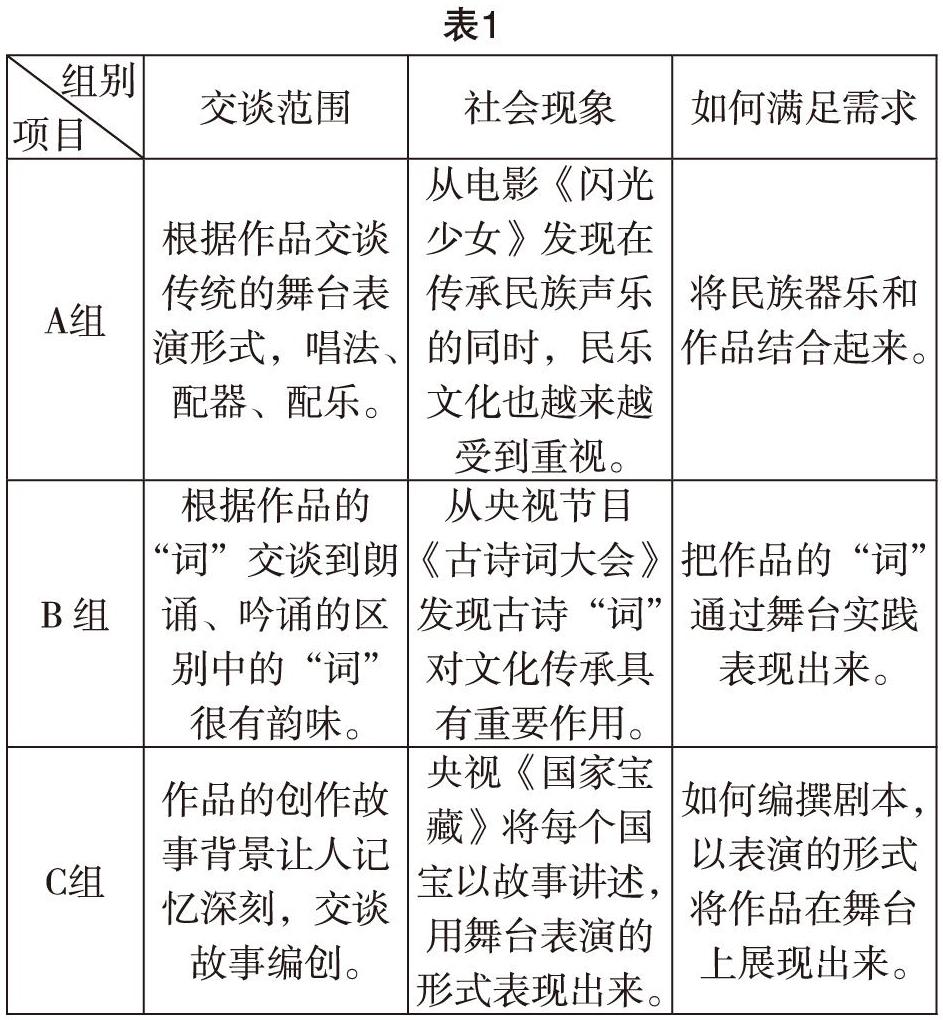

2.“Define”需求定义。以“汇报音乐会”的创作活动为主,跨界不同学科的同学对作品《长相知》需求定义是不同的。采用交谈的形式,相互交谈关于作品出现的社会现象,最终讨论出如何创新作品满足这样的需求。

(二)创新排演。(Ideate创意想象、Prototype原型标准、Test测试)

1.“Ideate”创意想象。根据各组的Define进行创意想象。通过分组“头脑风暴”的方式来实现筛选舞台表现形式。“头脑风暴”要遵循7个原则:延迟评判、鼓励疯狂的想法、建立在别人的想法之上、聚焦话题、逐一发言、视觉化、追求数量、使用标题。以下为各组部分“头脑风暴”的部分内容:

A组(民族器乐和作品如何结合):

(1)民族器乐合奏原版作品。(2)用器乐改良作品,抓住作品动机进行即兴发挥。(3)民族器乐为声乐歌手伴奏。

B组(作品中“词”在舞台中如何实践):

(1)将“词”进行朗诵表演。(2)将“词”进行吟诵表演。(3)将“词”通过舞美灯光展现出来。

C组(剧本故事情节如何编撰):

(1)根据原版故事进行舞台表演。(2)原版故事为喜剧,将故事改编为悲剧。(3)用旁白的形式将故事更好的呈现。(4)添加不同的故事角色,聲台形表,角色的塑造。(5)将形体律动与表演相结合。(6)加入合唱形式来烘托故事的凄美。(7)加入更多能够推动剧情发展的古诗词声乐作品。

三组同学分别都是来自不同专业的同学,围绕作品《长相知》的交谈范围不同,会发现社会现象不同,针对自己组别发现的现象讨论出如何满足“汇报音乐会”舞台实践的需求。(如表1)

2.“Prototype”原型标准。总结之前的Ideate,构建出《长相知》舞台实践作品的基本原型。

三组的同学通过“头脑风暴”得出了自己租的原型标准,A组的prototype是将民族乐器和作品演唱相结合,两者相辅相成,更加能以民族韵味展现出来。B组最终选用“吟诵”作为prototype。通过吟诵的方式在音乐会中演绎一个文人墨客,营造一种文学的舞台气氛。C组的剧本故事情节为主线,主要构建了男主角(窦滔),女主角(苏若兰)等11个角色。C组的任务较为复杂,“头脑风暴”中描述了十几个剧情版本,经过筛选统一最终版本。

参考文献:

[1]魏晓东,于冰,于海波.美国STEAM教育的框架、特点及启示[J].华东师范大学学报(教育科学版),2017,35(04):40-46+134-135.