澳门出土克拉克瓷器的渊源及纹饰特征考察

任玉洁 邢亚龙

摘 要:澳门作为中国早期第一个与欧洲进行正式贸易的基地,是克拉克瓷运往欧洲的重要中转站。本文分析了澳门出土的克拉克瓷器的出土地点及其纹饰特征,并对分期做了推断。克拉克瓷碗及盘壁内外普遍用多个不同装饰纹样的大开光,以及珠状垂饰的小开光来进装饰,开光及盘底绘有山水石头、花鸟草木果实图案等。澳门出土的克拉克瓷是澳门与欧洲海上贸易的历史佐证,为中外物质文化交流做出了重要的贡献。

关键词:开光;澳门出土;克拉克瓷;纹饰特征

中图分类号:J527文献标识码:A文章编号:2096-0905(2020)15-0-04

16世纪中期,澳门接受了葡萄牙人购买景德镇生产的大量外销瓷器[1]的订货要求。国内大量瓷器运到广州的深水港,将货物分装于小型船运往澳门,再通过澳门销往欧洲和东南亚。澳门成为葡萄牙、西班牙、荷兰等国家通往日本、西亚及欧洲的瓷器贸易的中转站[2]。

一、澳门的克拉克瓷的出土地点

1994年澳门半岛岗顶的小山坡在被清理塌方时,被发现塌陷的泥土中夹杂着大量的以青花为主的陶瓷碎片[3]。1995年,位于澳门半岛岗顶的天主教堂圣奥斯定堂进行维修时,在一口古井中也发现数量颇多的青花瓷器。2010年-2012年,中国社会科学院考古研究所在对澳门的圣保禄教堂进行考古发掘时,也发现十几件克拉克类型的青花瓷器(如图1)[4]。

自古以来,澳门沙梨头至妈阁沿海一带风平浪静,沿岸水深,可停泊船只,称为内港。妈阁山、中炮台山以及两山之间的高地势阻隔,形成天然避风港,加上北湾水深,对当时较大的船只停泊方便[5]。16世纪到21世纪,澳门陆地以填海的方式,面积由2.74平方公里扩大了3倍以上。当年装载货物和卸载货物的地方以及倾倒残破的瓷器垃圾的地方如今早已成为陆地,当年临海的地方也不再临海[3]。

据推断,在澳门的龙嵩街岗顶附近、圣奥斯定修道院旧址、草堆街、关前街、营地大街等多个地点出土的克拉克瓷片,很可能是葡萄牙人与中国内地进行贸易买卖时,运抵澳门后发现破损的瓷器,便就地遗弃而留下来的[3]。这一带地区原来是澳门的近海地带,经过多年的填海之后“北湾”的海岸线成为内陆。所以,澳门重新挖下水道或者挖开土地时,经常会发现瓷片夹杂在其中。证明了澳门是“大航海时代”中葡贸易历程中中国陶瓷输出地点的史实。而圣保禄学院遗址发现的这些瓷器并不属于货船装载和卸货的港口区域,却是位于圣保禄学院核心功能区。这些瓷片与大量粗制陶器和建筑材料长期堆积,总体呈现出生活化的特点,似与商货贸易关联不大[4]。

二、澳门出土克拉克瓷的纹饰特征

据澳门博物馆展览介绍,澳门出土的克拉克瓷器是江西景德鎮和福建平和等处在明朝中期至末期烧制的,明代万历年间准备运往葡萄牙的“加橹瓷”。

克拉克瓷器以青花装饰为主,在白色的泥坯上用单色的钴颜料绘制图案,再施透明釉,后经高温烧制。克拉克瓷属于青花瓷,有蓝和白两种颜色,这两种颜色是阿拉伯、伊斯兰地区宗教和皇家崇尚的颜色[6]。明代郑和七次下西洋,与海外交往频繁,大量汲取了中东的文化。为了迎合西方市场,中国的克拉克瓷引入了“开光”的装饰手法,在器物较大的平面空间里,通过连续的放射性的分割空间,将装饰面分出多个独立的区域,在分割空间中分别装饰,起到突出重点的作用,主要适用于盘、碗等扁平的器皿[7]。空间在伊斯兰教中被认为是魔鬼出没的地方,所以要用繁满的纹饰将其填满[8]。澳门出土的克拉克瓷器全部运用开光的装饰手法,但一些瓷碗属于早期的克拉克瓷。

图2这个碗单线绘制的小开光将整个碗分为六个装饰空间,自碗边沿到碗底全部装饰为植物图案,碗中心绘以鸟石图。线条流畅、纤细淡雅,笔法秀丽,流露出水墨画的韵味。

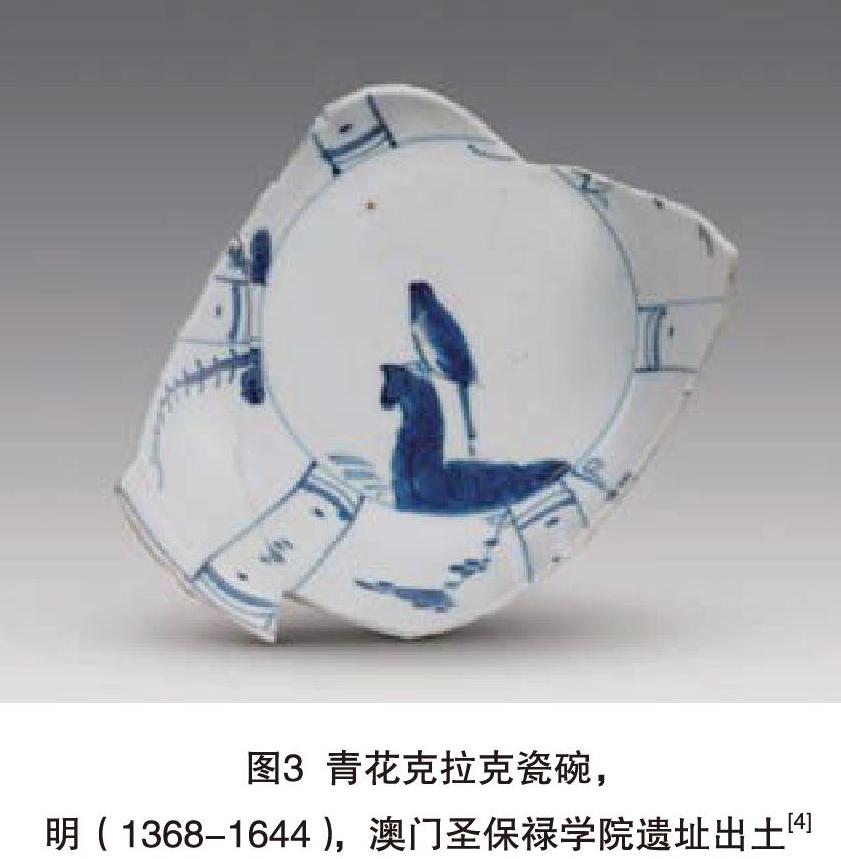

图3的克拉克瓷碗内壁有六组开光,以点珠纹间隔的开光内绘有折纸花,盘底绘有鸟立山石纹。这些都是早期的克拉克瓷,碗的立面和底部没有完全用图案填满。采用勾染结合的绘制方式,非常依赖线条的准确性和连贯性,具有写意画的特点。

下图4,此碗内底为鸟立山石图,内壁和外壁都有六格如意形开光,内有花卉果实。外壁开光用双线勾勒,而内壁开光用单线勾勒。开光内的图案疏朗,外壁画有花卉,图案内外的装饰都没有特别繁密,大开光之间没有小开光,而是以双线勾出如意图案用以间隔。

葡萄牙人1514年到中国先在广东的上川岛登陆,四十多年后的1557年才正式在澳门建立贸易基地。学者曹建文结合学者莫拉·瑞纳尔迪( MAURA RINALDl) 对克拉克瓷的历史分期的观点认为在澳门出土的没有繁密而连续开光装饰的克拉克瓷碗很可能就是明朝中期1557年葡萄牙建立贸易基地之前出产的。

而圣保禄学院遗址出土的克拉克瓷器装饰纹样趋于繁满,有明显的8组开光。图5瓷盘内壁双圈圆形开光,以如意云纹相连开光内绘制折枝花,瓷盘底部绘制菱形开光,绘有蚱蜢及花草蝴蝶纹。

图6盘内壁八格开光,开光间隔以纵向点珠纹,开光内绘有折枝花果纹,圆形盘底绘有双鹿纹。

这两个瓷盘明显用青花晕染以浓淡区分了画面的层次,形成了一定的色阶,青花纹饰有了水墨画般的表现力。对盘底实体的植物动物用浓色进行晕染,对盘沿装饰用的开光以淡色平涂,使各种纹饰被描绘得逼真又生动。

下图的青花开光克拉克瓷花卉纹盘有8组变形莲花瓣状的大开光,开光内以花草植物纹装饰,盘内圈有八组锦地如意纹,盘底绘有花草和云石图案。盘心仍有变形莲花瓣状小开光的延伸,盘心绘有花草图,近石头和近根处用浓笔勾勒晕染,并用深浓的细线条勾边,内部填较淡的青色。由于青花的绘制没有纷繁的色彩表现,单色层次的丰富性就显得尤为重要。

如图7:

下图8和图9是2018年1月展览“亚洲探险记——17世纪东西交流传奇”展出的青花克拉克瓷盘,藏于荷兰国家博物馆。荷兰东印度公司“白狮号”沉船打捞出水的克拉克瓷盘大约于1613年由景德镇窑烧制,这个瓷盘的装饰更加繁满,盘中心的图案由石头、植物纹全部装饰满,只在开光的边缘双线勾勒留白。线条非常细,有深浅阴阳之分,晕染的层次非常丰富,色泽更加厚重,装饰手法也更多样。

同样是这批荷兰东印度公司“白狮号”沉船打捞出水的克拉克瓷浅碗的装饰有些不同,如下图9,此浅碗有十组开光,大的开光之间没有用狭长的带状和珠状的小开光来装饰。中间绘以青蛙荷叶图,生动又逼真,为迎合欧洲的市场,比销往国内信佛尊道的绘画题材更加崇尚自然,生动活泼。

笔者根据熊寰引自《白狮号陶瓷遗存》中麦艾尼(B.S.McElney)对克拉克瓷作的分期[7]推断,澳门出土的克拉克瓷都有开光,分期应该属于第三期及第三期之后。但图8和9的开光与白狮号沉船打捞的克拉克瓷及日本和荷兰仿制的克拉克瓷繁满的开光装饰不同,这两个碗都没有明显的大小开光之分,碗中间用鸟立枝头的场景进行装饰,也有树枝开花的装饰,所以应该属于第三期(1575年到1590年之间)。其他有大小开光之分的盘,具有了珠状垂纹和带状的小开光把打开光分开,应该属于第四期(1584年到1610年代之间)。有的引入了菱口形的装饰,小开光被装饰填满,应该属于第五期(1595年到1620年代之间)。

三、结束语

澳门出土的克拉克瓷盘的盘壁内外用多个不同装饰纹样的大开光,以及许多有珠状垂饰的小开光来进装饰,开光里的纹饰有花卉、果实、虫纹、吉祥图案等,盘底绘有山水石头、花鸟草木等。克拉克瓷盘不同于日常用的瓷盘,瓷器在中国属于日用瓷,但是外销到欧洲,成为观赏作用为主的陈设瓷器,在家庭中起装饰作用,盘面正面装饰繁满应该是为了最大限度地扩大正面展示的视觉空间。

参考文献:

[1]福建省博物馆.漳州窑[M].福州:福建人民出版社,1997.

[2]澳门博物馆编.海上瓷路——粤港澳文物大展[M].澳门:澳门文化局出版,2012.

[3]马锦强.澳门出土明代青花瓷器研究[M].北京:社会科学文献出版社,2014.

[4]朱岩石,王睿,沈丽华,何岁利,赵月红,卢可茵.澳门圣保禄学院遗址2010-2012年发掘报告[J].考古学报,2019(04):565.

[5]邢榮发.明清澳门城市建筑研究[M].香港:华夏文化艺术出版社,2007.

[6]周剑,张玮,郑乃章.青花瓷——中国与阿拉伯文化交流的结晶[J].陶瓷学报,2012(33):246.

[7]熊寰.克拉克瓷研究[J].故宫博物院院刊,2006(03):116.

[8]曹建文.中葡早期贸易与克拉克瓷器装饰风格的起源[J].陶瓷学报,2014,35(01):117-123.