百年阿加莎

蔡运磊

英国女侦探小说家阿加莎·克里斯蒂

100年前,留着小胡子的秃顶男人—波洛神探走进人们的视野。作为比利时的外来移民,波洛神探与另一位神探人物—福尔摩斯,形成了鲜明对比。波洛神探拄着拐杖打着蝴蝶结,大腹便便,几乎没有任何搏击能力,却因为善用化学知识,识破了一个个迷案。

波洛神探“背后的女人”,是被称为“推理女王”的阿加莎·克里斯蒂。

诺贝尔文学奖获得者布罗茨基曾表示:“每个作家都追求同样的东西—重获过去,或阻止现在的流逝。”这话对于阿加莎来说,至少对了一半。因为在其作品里,处处可见她过去的痕迹,比如用毒。阿加莎用毒之频、之专、之巧,堪比金庸笔下的“毒手药王”及其关门弟子程灵素。

阿加莎的“毒源”

一战期间,阿加莎曾在英国托基(Torquay)的某医院中,以药房药剂师助理的身份参加志愿工作,从此“染毒”—系统学习了不少药物理论和毒物应用方面的化学知识。培训合格后,她就开始配制药剂。这为其后来从事文学创作,特别是再现侦探、推理、悬疑类作品中的用毒场景,打造了必要的技术基础。

阿加莎为什么选择创作推理小说?评论家陆烨华一语中的:“战争时期,她已见惯了生离死别,知道了人性多么光辉,又多么渺小。而在传统的本格、那种像舞台剧一样的小说里,用一个诡计骗来骗去是一件多么无聊的事情。”

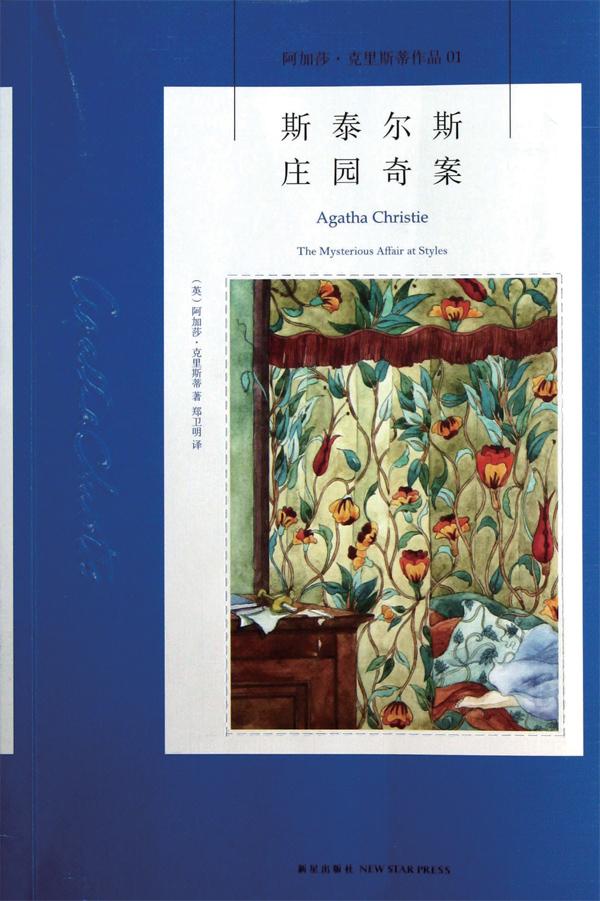

阿加莎一生,共創作长篇推理小说66部,此外还有大量短篇中篇小说选集和剧本,作品总销量超过20亿本。如果将她所有形式的著作都算入,恐怕只有《圣经》与莎士比亚著作的总销售量能出其右。但就在这座巨厦中的第一块奠基石—100年前发表的处女作《斯泰尔斯庄园奇案》中,阿加莎就毫不犹豫地将三种化合物联用,又“附送”一点其他化学品,就将受害者置于死地了。

也许是为了写作的需要,也许是真的兴趣所在,反正阿加莎与时俱进,持续关注着药物与毒物的发展。据说每当有新药上市,她都会向专家请教一番,随即用于创作中。比如在《柏棺》中,她介绍了用吗啡合成阿扑吗啡(apomorphine)的方法;在《勒梅热勒遗产》中,她甚至脑洞大开地通过蒸馏蚂蚁来获得蚁酸(蚁酸即甲酸之俗称)。

当然,对于化学系毕业的笔者来说,有些梗就显得忒小儿科了点儿,比如在《蓝色的天竺葵》中,她设置了这样一个梗:将石蕊试纸贴在病房墙纸上的花儿上,使患者在使用嗅盐(smelling salts,成分通常为碳酸铵,因挥发氨味而唤醒病人,以便减轻患者的头晕、头痛症状)时,花儿看起来就由红变蓝了。这不就是初中化学教科书中的“酸碱平衡”实验吗?

阿加莎的“毒法”

每次读阿加莎的作品,就觉得她在做各种有关毒物的化学实验,那些人物、情节、结构,不过是为了让实验更形象动人而作为道具出现的。

阿加莎“极致”追求的是作品中的“意外凶手”。

阅读其作品,笔者还会不由自主地想起伊丽莎白·毕肖普的诗:“仆人递给他构成奇迹的材料/包括仅此一杯的咖啡/一卷他随后捏碎的面包/他的头,可以说与太阳一道埋在云中。”

阿加莎的作品就有这样的魔力。千变万化的“毒法”,使她就像个魔术师。“她先将黑桃A翻开给我们看,然后她把它翻过去,但是我们仍然知道它在哪里。那么,它是怎么变成方块5的呢?”这就是阿加莎的作品魅力。

在推理小说家“黄金时期三巨头”中,阿加莎和埃勒里·奎因(曼弗雷德·班宁顿·李和弗雷德里克·丹奈表兄弟二人合用的笔名)颇为相似,都讲究逻辑推理的完整和复杂性;约翰·迪克森·卡尔则独树一帜,关注的是阴谋诡计。

评论家陆烨华认为,阿加莎“极致”追求的是作品中的“意外凶手”。当然,她设置的“意外”,脑洞相当巨大—在后一本书里,你会突然觉得,她的前一本书中的某个人相当可疑。但如果你按照这个逻辑去推理,那么阿婆则会像唐太宗那样洋洋得意地说:“天下英雄,入吾彀中矣。”

“没有完美的犯罪”是福尔摩斯推崇的,这个观点同样适合阿加莎的系列作品,甚至适合现代刑侦学、现场勘察学。读者会发现,几乎所有人都死于雷同的致死手段,比如很多人都会被同一种毒伤害,只是有人下了毒,有人没下;有人倒下了,有人没倒。这一点,跟马伯庸的历史悬疑小说颇为相似,如他的《风起陇西》与《长安十二时辰》,二者的主人公如果相互穿越,毫无违和感。

于是,熟悉的桥段、熟悉的梗就像阿加莎的容貌,带有天然突出的特征出现了。比如,一本忘了合上的书,刚好展现的是描述蓖麻毒素的提取方法;在某个隐秘的角落,杀虫剂在烧瓶中冒泡,致死剂量的尼古丁正从冷凝器中滴落;在英国的一个乡村别墅里,蓄着大胡子的矮个儿男子正将咖啡杯里的液体倒入试管……这情景,就是独具特色的阿加莎·克里斯蒂的世界。

阿加莎的处女作《斯泰尔斯庄园奇案》和最后一部小说《帷幕》

至于这个世界是怎样构造出来的,用王安忆的话来说,阿加莎“就像编织毛线活儿的女工,凭着简单的工具、材料,加上基本的针法—于是,杂树生花,万树千树”。

1946年1月,阿加莎·克里斯蒂在她的家乡德文郡格林威故居

阿加莎的“真身”

生活中的阿加莎,不过是小妇人一枚。在她的作品里,也看不出什么女权意识,相当中性化,顶多透出一点小情绪、小心思。

比如写作《古墓之谜》时,阿加莎正和她的第二任丈夫马克斯·马洛温谈恋爱,这个马克斯,正是某位考古学家的助手。但出乎意料的是,这位考古学家却刻意要“棒打鸳鸯”,不许他們在营地见面。为此,阿加莎的男友不得不每天坐火车去“遥远的地方”和她约会。这样的“两地分居”令“推理女王”很不爽,于是她灵机一动,就在作品里把一位考古学家的老婆给写死了。

小妇人阿加莎是一位正常的英国人,如果她不写作,就出门遛狗,看歌剧,约请好友吃饭聊天;她同样喜欢美服华裘,爱好“文化苦旅”。她是一个情感丰富细腻的人,既享受过亲情爱情的甜蜜,也经历过背叛与逃离。比她小30岁的英国当代推理小说家P. D. 詹姆斯称:“她从来都没有真正从中恢复过来。我想任何关系的破裂—一个女人如此投入了那么多的情感—都是一种决绝的伤痛。因此,她以写书为乐,尽管其中有常规的打乱与颠倒,最终秩序总是能恢复。从无序当中带来秩序,是一种心理上的需要。这或许映照了她自己的生活,或许每本书都是一种感情宣泄。”

晚年的阿加莎,在自传中更像一位“宅婆”:絮絮叨叨,语无伦次,一会儿话当年,一会儿说过往;这一段还在谈波洛呢,下一段就飞到了马普尔。

100年前,30岁的阿加莎·克里斯蒂在战火暂熄时出版了《斯泰尔斯庄园奇案》,创造了留着小胡子的比利时神探赫尔克里·波洛。自此,欧美侦探小说黄金时代的大幕徐徐开启。首开先河的阿加莎笑道:“如果早知道自己的写作生涯会延续这么长,就不会将波洛设计得如此老。”

1967年10月,阿加莎的《长夜》出版。作品中并没有出现侦探形象,而至少混合了4部她早期作品的情节构思。不过此小说也颇有新意:一是整个故事真相的揭露,都是由主角迈克的独白完成的,其中的自我剖析也相当精彩;二是在小说结尾,所有的主角都死了。

也许,作者就是藉此告诉读者:“人生总会散场,只是后来,孤街没了浪人,深巷没了老猫。”

1975年,阿加莎写下她最后一部小说《幕》。仿佛有某种呼应,1976年1月12日,阿加莎·克里斯蒂的人生之幕降落—她在英国沃林福特去世,享年85岁。