疏导与培育:自由贸易港建设对海南人社会心态的新要求

曾先锋 刘红霞

(海南政法职业学院 海南 海口:571100)

2018年4月13日,习近平总书记出席庆祝海南建省办经济特区30周年大会并发表重要讲话(以下简称“4·13”讲话),指出支持海南进一步扩大开放,建设自由贸易区和中国特色自由贸易港(以下简称“自贸港”)。同日,中共中央、国务院印发《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》(以下简称“中央12号文”),强调加快建设海南自贸港,争创新时代中国特色社会主义生动范例,让海南成为展示中国风范、中国气派、中国形象的靓丽名片。由此,海南省各级党委政府先后出台一系列配套措施,确保习近平总书记“4·13”重要讲话精神和“中央12号文”的贯彻落实。2018年5月13日中国共产党海南省第七届委员会全体会议通过了《百万人才进海南行动计划(2018-2025年)》(以下简称《计划》),海南坚持五湖四海广揽人才推进自贸港建设。《计划》提出,到2020年海南吸引各类人才20万人左右,到2025年,实现“百万人才进海南”目标,基本形成人才集聚新高地。

1 海南人社会心态及表现

为进一步了解和掌握海南自贸港建设两年来海南人社会心态状况,揭示消极社会心态特征及表现,培育积极社会心态,为尽快尽好地建设自贸港提供心理支持,2020年5月期间,笔者在借鉴温友信大学生积极社会心态调查问卷[1]和石孟磊社会心态测量问卷[2]基础上,采用自编的《海南人社会心态调查问卷》,对海南当地人进行抽样调查。问卷分为两部分,即当地人的基本情况和社会心态测试项目:基本情况包括性别、年龄、学历、所在单位性质、收入水平等内容;测试项目主要是当地人对当前海南政策、经济、民生等社会热点问题认知评价、对生活现状、社会问题的情绪态度以及社会行为倾向三个方面。

1.1 基本数据

课题组采用问卷星获取调查信息,共获取有效信息548份:男性328人,占比59.85%,女性220人,占比40.15%;年龄18-35周岁309人,占比56.39%,36-55岁239人,占比43.61%;农村居民296人,占比54.01%,城镇居民252人,占比45.99%;高中及以下学历190人,占比34.67%,大学学历(含大专)205人,占比37.41%,大学以上学历153人,占比27.92%;公务员、事业单位职工237人,占比43.25%,其他311人,占比56.75%;月收入6000元以下272人,占比49.63%,6000-10000元206人,占比37.59%,10000元以上70人,占比12.77%。将问卷数据录入Excel、SPSS20.0软件进行统计分析。此外增加开放性问题和对部分调查对象进行访谈,以期较为全面真实地揭示海南自由贸易港建设两年来海南人社会心态状况,为相关主管部门或机构提供一定的参考。

1.2 数据结果及现状分析

1.2.1 海南人对自贸港建设两年来的认知

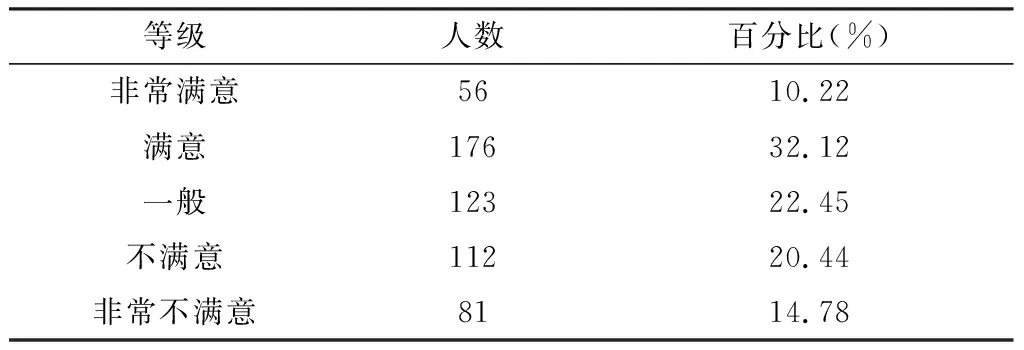

为更好了解海南人对自贸港建设两年来的认知,笔者把认知情况分成建设非常好到非常不好五个等级进行调查(详见表1)。

表1 海南人对自贸港建设两年来的认知(N=548)

从表1可知,调查对象中有51.82%的海南人认为两年来海南自贸港建设非常好或好,20.26%的调查对象认为一般,27.92%的人认为建设不好或非常不好。结合开放性问题和访谈显示,认为非常好或好的调查对象普遍认为,两年来国家及海南省各级党委、政府积极行动,制定规章制度、积极招商引资,目前一大批企业入驻海南,优质的教育资源也陆续引进海南,尤其江东新区的规划兴建及大量外地人才的涌入,这些使海南总体呈现一片欣欣向荣的景象。而认为不好或非常不好的调查对象主要从1988年海南建设经济特区和2010年海南建设国际旅游岛情况出发,认为海南岛不发展实业、交通不发达等限制海南进一步发展的空间,进而持悲观态度。

从调查对象结构进行分析发现,男性、学历高、收入高、城镇居民、公务员事业单位、年轻人比女性、学历低、收入低、农村居民、其他职业、年长者对自贸区港认知更积极和正面,农村居民、低收入者、其他职业和年长者对自贸港认知较为片面和消极。出现这一情况可能与自贸港建设所需人才主要从外地引进,本地人和农村居民参与机会较少,普遍感觉自贸区港建设和自身没有任何关系有关。男性、学历高、收入高、城镇居民、公务员事业单位、年轻人不仅主观上倾向关注新生事物,而且因为社会化程度、学历和职位高等原因更容易接触到自贸港建设相关的宣传、学习、讨论,因而对自贸港建设认识更全面更积极。

1.2.2 自贸港建设两年来海南人生活满意度情况

为进一步探究两年来居民的生活感受,笔者从非常满意到非常不满意分为五级,调查当地人对管理、服务、物价和民生等整体生活满意度情况(详见表2)。

表2 海南人对自贸港建设两年来的生活满意度(N=548)

从表2可知,调查对象中有42.34%的海南人整体生活满意度处于非常满意和满意状态,有35.22%的调查对象认为整体生活满意度处于不满意或非常不满意状态。总体上看,当地人整体生活满意度不够高,非常不满意比率大于非常满意。民生问题关系到千家万户,需要各级党委、政府不断改善和提升人民群众的生活质量。结合开放性问题和访谈显示,整体生活非常满意和满意的调查对象普遍认为国家及海南省各级党委政府多举措解决民生问题,比如人才补贴、菜篮子工程、车补和房补等。而对生活满意度不满意或非常不满意的普遍认为物价、房价过高、车房限购等严重影响生活质量,没有带来切实的方便和利益。

从调查对象结构进行分析发现,学历高、收入高、城镇居民、公务员事业单位、年长者比学历低、收入低、农村居民、其他职业、年轻人生活满意度高,这可能因为自贸港相关政策都是围绕人才这一主题,而农村居民、低收入者和年轻人不符合人才补贴条件,又加上外地人才的引入,在就业岗位不增加的情况下,引进人员甚至和当地人抢饭碗,进而使他们的生存更为艰难。即使就业岗位增加,外地人的优先聘用也给当地人发展造成了障碍,影响到生活满意度。

1.2.3 海南人积极心态表现及分析

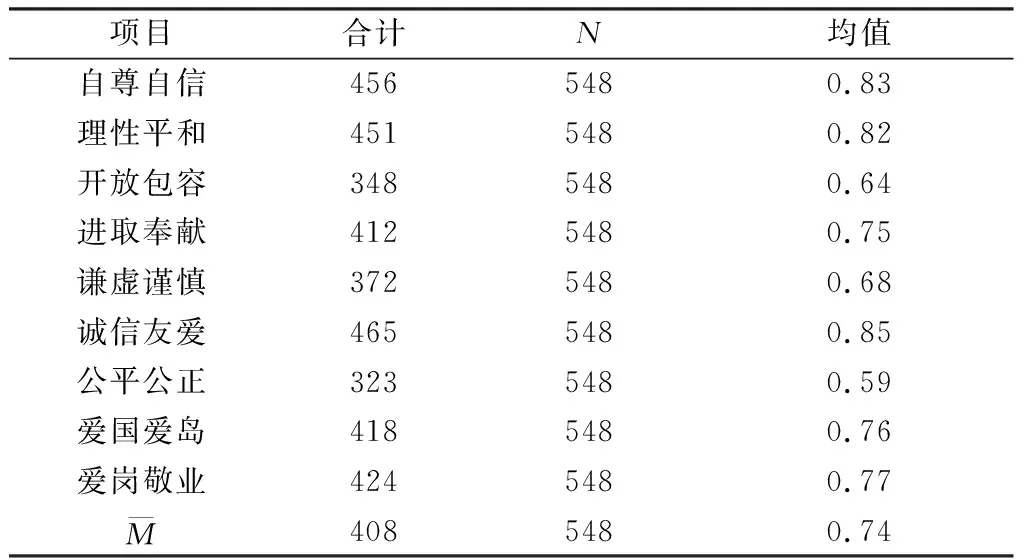

本研究借鉴党的十九大报告提出“加强社会心理服务体系建设,培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态”和社会主义核心价值观-“富强、民主、文明、和谐,自由、平等、公正、法治,爱国、敬业、诚信、友善”,结合已有研究[1]和海南实际将当地人积极社会心态的内容表述为:自尊自信、理性平和、开放包容、进取奉献、谦虚谨慎、诚信友爱、公平公正、爱国爱岛、爱岗敬业等九个方面,并以此为项目对当地人进行调查分析(详见表3)。

表3 海南人积极社会心态表现情况

从表3可知,海南人积极社会心态各项目出现频率均较高,从高到低依次是:诚信友爱、自尊自信、理性平和、爱岗敬业、爱国爱岛、进取奉献、谦虚谨慎、开放包容、公平公正。此外九项积极社会心态出现的平均频次是408次(74%),这说明当地人积极社会心态总体良好并呈完善、全面的特点,这是值得肯定的。但同时也应该看到开放包容、公平公正两项得分相对较低。经过分析发现,原因可能和部分调查对象认为政策有失公平、部分当地人对外地人有排斥心理有关。

进一步分析发现,学历高、收入高、城镇居民、公务员事业单位、年长者比学历低、收入低、农村居民、其他职业、年轻人社会心态更加积极,这可能因为前者不仅本身社会心态积极[3],而且对通过学习对建设自贸港有更好的认知,关键是他们积极投身建设,也不同程度享受到建设发展带来实惠和便利,而后者不仅自身对自贸港没有正确的认知,而且可能因为学历、技能低等原因无法融入到轰轰烈烈的建设中去,自然社会心态相比前者就不积极。

1.2.4 海南人消极社会心态表现及分析

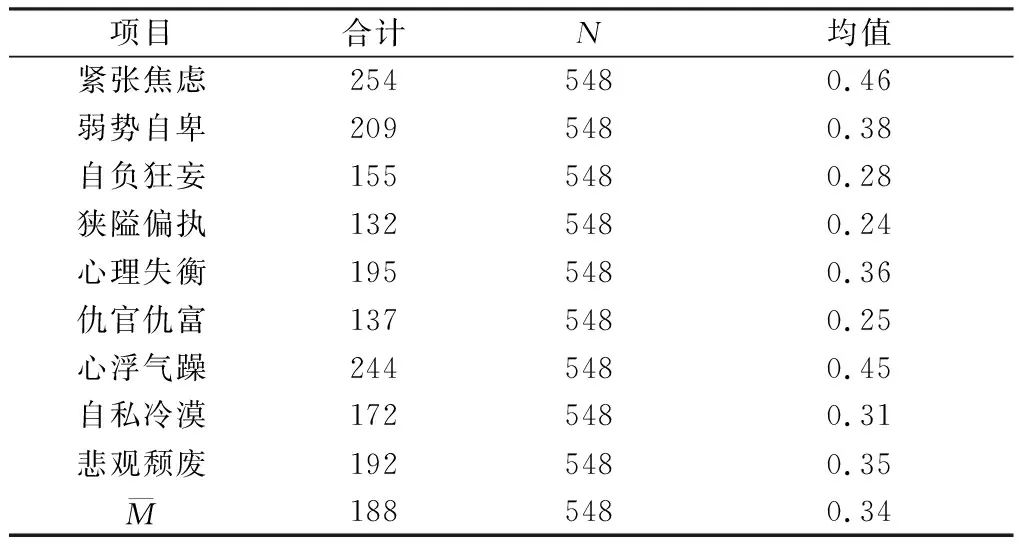

本研究借鉴杜秀清等[4]和夏学銮[5]的研究成果,将当地人消极社会心态的内容表述为:紧张焦虑、弱势自卑、自负狂妄、狭隘偏执、心理失衡、仇官仇富、心浮气躁、自私冷漠、悲观颓废等九个方面,并以此为项目对海南人进行调查分析(详见表4)。

表4 海南人消极社会心态表现情况

从表4可知,各项消极社会心态被选频率均较低,出现频率从多到少依次是紧张焦虑、心浮气躁、弱势自卑、心理失衡、悲观颓废、自私冷漠、自负狂妄、仇官仇富、狭隘偏执。此外九项消极社会心态出现的平均频次是188次(34%),这说明海南当地人存在一定的消极社会心态,特别是紧张焦虑、心浮气躁、弱势自卑出现频率较高,需要认真关注、思考和及时解决的问题。

结合开放性问题和访谈发现,学历高、收入高、城镇居民、公务员事业单位、年长者比学历低、收入低、农村居民、自由职业、年轻人消极社会心态更少,这可能因为后者,特别是学历低、收入低和农村居民本身处于社会底层,他们自身多受社会亚文化影响,又加上对自贸港相关政策的认知不足及参与建设难度大等问题,社会心态消极也就理所当然了。

1.2.5 海南人参与自贸港建设的社会行为倾向

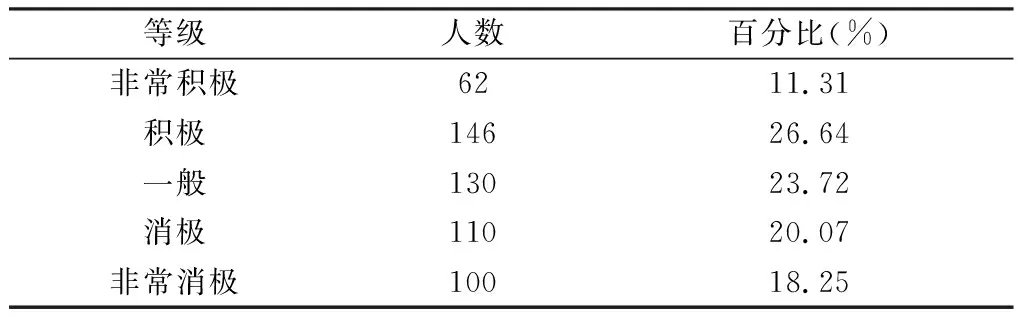

为进一步探究海南人参与自贸港建设的社会行为倾向,笔者从积极行动到消极等待分为五级,揭示当地人参与建设的社会行为倾向(详见表5)。

表5 海南人参与自贸港建设的社会行为倾向情况(N=548)

从表5可知,调查对象中有37.95%的当地人认为自身积极投身自贸港建设、23.72%的调查对象处于一般,38.32%认为在建设中的行动较为消极。经过分析发现,消极行动的当地人较多属于女性、学历低、收入低、农村居民的调查对象,他们主观上觉得一直按部就班的工作,自贸港建设没有对其带来变化。

2 原因分析

从以上调查表现来看,总体上海南人社会心态良好,但同时也应该看到部分人对海南自贸港建设认知有偏差、消极社会情绪明显,存在观望和被动等待行为。经过分析笔者认为造成消极社会心态可能有下列几个方面原因:

一是自贸港建设配套优惠政策倾向外来人才,农村、农业较少涉及。众所周知,根据国家部署海南自贸港建设主要以旅游业、现代服务业和高新技术产业为主导,并要求到2025年初步建立自由贸易港制度。在此背景下必须引进大量急需的自贸港建设所需的各类人才,为此海南配套出台住房保障、子女入学、配偶就业、医疗保障和落户购车等系列措施,但截至2019年1月15日,海南省共引进各类人才仅4.2万余人[6]。为进一步加大人才引进速度与力度,完成百万人才进海南计划中2020年引进20万的预期目标,进入2019年后海南又陆续出台一系列关于人才引进的配套政策,内容包括住房、补贴、落户政策、创业、贷款等多方面,比如:2020年1月21日海南出台住房公积金管理系列新政,对符合规定的引进人才降低住房公积金贷款门槛;2020年2月14日,海口市人民政府出台《海口市引进人才住房保障实施细则》,对符合条件的人才提供人才公寓、购买住房、住房补贴提供优厚的条件。从目前的引进人才数据看,这么多优惠和配套政策完成2020年引进20万的预期目标仍有困难[7]。从上面分析可以看到,引进人才难度增大政府就增加优惠配套办法,而海南当地人较少涉及,比如“4.13”讲话和“中央12号文”中的发展现代化农业和乡村振兴等关乎农民切身利益的,较少有配套扶持政策,也就导致农村居民、低收入者及低学历者没有直接体会到自贸港建设带来的机会和实惠。

二是自贸港建设对海南来说属于转型变化,部分人有本能上的排斥。海南是陆地面积仅有3.39万平方公里的小岛,长期以来世居的汉族、黎族、苗族和岛外交流受限,面对海南的转型变化,使生活在其中的人们常常因处于一种希望与危机并存、成功与失败同在的心理困惑和紧张之中而感到无所适从[8]。部分本地人心理上存在狭隘偏执、开放包容不够和客观上外来文化融入冲突问题,导致部分人本能上自我保护,出现拒绝、抵制变化、不欢迎外地人的现象。很明显这些现象阻碍了国际化的自贸港建设,需要引导和关注。

此外,海南城市建设水平和经济发展水平不够高、海南基础公共服务相对落后、生活成本高,在可供选择的事业发展平台尚不丰富的条件下,海南不仅面临人才“留住难”的挑战[9],而且引进的人才也会影响本地人的生活质量和发展机会。另外引进人才的心理预期得不到满足对消极社会心态的弥漫也起到推波助澜的作用。

3 疏导与培育路径

中央要求海南全岛建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港,对标国际一流标准,加快构建与国际贸易规则相接轨的体制机制,加强同“一带一路”沿线国家和地区的务实合作,打造国际旅游消费中心,构建国际化的营商环境。从调查的结果上来看,很明显部分居民表现出来的认知偏差、紧张焦虑、心浮气躁、弱势自卑和消极等待等消极的社会心态远远不能满足自贸区港建设的需求。为此,笔者建议从政府和个体两个层面对当地人社会心态进行疏导与培育。

3.1 政府层面:增加居民获得感和社会归属感,夯实社会心态培育基础

“中央12号文”要求海南自贸港建设要坚持以人民为中心的发展思想,不断满足人民日益增长的美好生活需要,让改革发展成果更多、更公平地惠及人民。但从改革开放以来国家建设经验来看,建设和发展总有先有后,有重有轻,尤其对于自贸港建设所需的大量高新技术人才,海南高校培养的人才不能满足急需,加上海南发展空间相对狭小,海南建设自贸港急缺的高级人才必须依赖更加优惠的配套才能引进来,因而在人才引进上,政策倾向外地人才也是正常的,这是大局。这就需要海南各级政府、社区、街道、单位和媒体等政府部门或社会团体等机构做好政策的解读、引导和帮扶。其次,海南省各级党委政府要对自贸港建设过程中出现的问题及时进行研究,进而调整和补充,及时将发展成果更多、更公平地惠及全岛人民,使海南居民增加获得感,持续推进海南经济持续健康发展,夯实社会心态培育的物质基础,多举措保障改革发展成果分配公平,缩小社会心态培育的阶层差距。同时完善民主政治体制改革,坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进、増强社会心态培育的民主基础[10]。

3.2 个体层面:优化知识结构,提升社会认知和心理调控能力

社会变迁和发展是历史的必然。作为个体,要及时更新和自我发展,与社会前进保持同步性。建设自贸港对海南来说,既是一个难得的历史机遇,又是一个艰苦奋斗的过程。这就要求海南人不断学习自贸港建设所需的文化知识,持续提升专业技能,发扬吃苦耐劳、敢干敢闯的特区精神,努力成为适应社会发展、变迁的现代人才。还需要不断提升自身素养,增强社会认知能力,培养思维能力和批判能力,在海南转型发展中获取与自贸港建设互动的实力和条件,并通过互动,进而形成理性平和、自尊自信、开放包容、积极向上的社会心态。其次,构建社会心理服务体系,帮助当地人及时发现心理问题,在助人自助原则的指导下,提升个体的心理调控和适应能力,为培育和谐的社会心态提供最为有利平台支撑[11]。