初级汉语口语课教学结构和过程理论模型研究*

郑艳群, 陆凯英

(北京语言大学 汉语国际教育研究院,北京 100083)

一、研究内容和研究方法

口语课结构和过程的研究是口语课教学研究的基本问题,因为口语教学进程中所涉及的各项因素、所生发的各类问题的研究,都建立在结构和过程研究的基础之上。本研究沿用郑艳群等(1)郑艳群、袁萍.“应然”与“实然”:初级汉语语法教学结构和过程研究[J].语言教学与研究,2019,(1).关于构件、结构和过程的认识,认为“构件”是教学中相对独立且相对较小的教学事件,构件相对固定结合在一起的形态形成“结构”,结构或它们的组合在时间上的顺序呈现形成“过程”。

目前关于口语课教学结构和过程的问题,已经积累了许多研究成果,凝聚了专家学者对相关问题的理论思考和经验总结。口语课教学结构和过程以往也被称为“教学行为”“教学环节”“教学步骤”“教学流程”和“教学程序”等,并且大多散见于口语教学模式、方法、语言要素和技能训练等相关研究中。但是,已有研究也存在以下问题,导致无法形成对口语教学结构和过程的明确和完整的认识。(1)并非是在同一个系统框架下对口语教学结构和过程的描写,体现为结果的精细层级不同,或侧重点不同。有时即使同一学者的同一文献对结构和过程也有不同的阐述。(2)使用的术语相同,但所指不同。鉴于以上问题,本研究运用内容分析和信息处理的方法,从已有汉语教学认知出发,推导初级汉语口语课结构和过程模型。从研究范式来看,本研究属于理论模型推导。我们先自顶向下划分出大的模块,得到顶层、中观层和微观层(2)由于篇幅所限,本文只论述至中观层,微观层将另文报告。;再按照自下而上的顺序,对构件、结构和过程逐步细化,最终得出完整的理论模型。

主要研究步骤包括:(1)穷尽性地搜索截至2019年底论及初级(3)有的学者将口语课按学生水平、教学内容等分为不同教学等级,本研究主要关注初级口语课构件、结构和过程的相关论述。部分文献明确说明了适用等级,对于未明确说明等级的文献,则根据文献中的具体表述、所举练习例子及示例教案等信息判断。口语课教学结构和过程的研究文献,作为“初级汉语口语课教学文献-结构与过程详解数据库”(4)已有研究中共有10份文献在论述中涉及相关信息,它们是:王钟华.对外汉语教学初级阶段课程规范[M].北京:北京语言学院出版社,1999;周小兵,李海鸥.对外汉语教学入门[M].广州:中山大学出版社,2004;赵金铭.汉语可以这样教——语言技能篇[M].北京:商务印书馆,2006;蔡整莹.汉语口语课教学法[M].北京:北京语言大学出版社,2009;杨晓黎.对外汉语实习教程[M].合肥:安徽大学出版社,2009;周小兵.对外汉语教学导论[M].北京:商务印书馆,2009;翟艳,苏英霞.汉语作为第二语言技能教学[M].北京:北京大学出版社,2010;王海峰.国别化对韩汉语教学法(下):语言技能教学篇[M].北京:北京大学出版社,2011;吴中伟.汉语作为第二语言教学——汉语技能教学[M].北京:外语教学与研究出版社,2014;杨惠元.汉语技能教学法[M].北京:北京语言大学出版社,2019。文献中出现了10种关于构件和结构的观点、13种关于过程的观点。本文有关支持率的计算为支持观点数除以总观点数。的基础。(2)以文献文本内容为依据,从概念出发,提取出口语课教学构件,鉴别口语课结构和过程信息,并给出构件、结构和过程的编码和形式化表达(5)本研究用罗马字母对顶层基本环节进行赋码;用英文字母对顶层基本环节下中观层的构件进行赋码,构件代码取自相关名称(或术语)英文表达中有区别性特征或能起到区分作用的大写字母;用字母连写表示对应的结构类型(如OR结构,表示由O和R形成的结构);用方括号中含字母及短横线表示对应的过程类型(如[O-R],表示由OR结构形成的过程,且构件O在前,构件R在后)。。(3)从大数据和数据挖掘的理念出发,计算各层级构件、结构、过程及关联信息,给出倾向性结果(6)倾向性结果通过支持率来体现。。本研究的结果可以作为进一步开展汉语口语教学理论研究的基础,还可作为应用模型研究的参照,同时也为汉语口语教学慕课或微课教学单元设计提供了依据。

二、口语课教学顶层模型推导及特征解析

专家学者对口语课结构和过程的描写不尽相同,但可以从宏观认知中提取出口语课的基本环节及结构和过程信息,继而推导得出顶层模型。

(一)口语课教学顶层模型推导

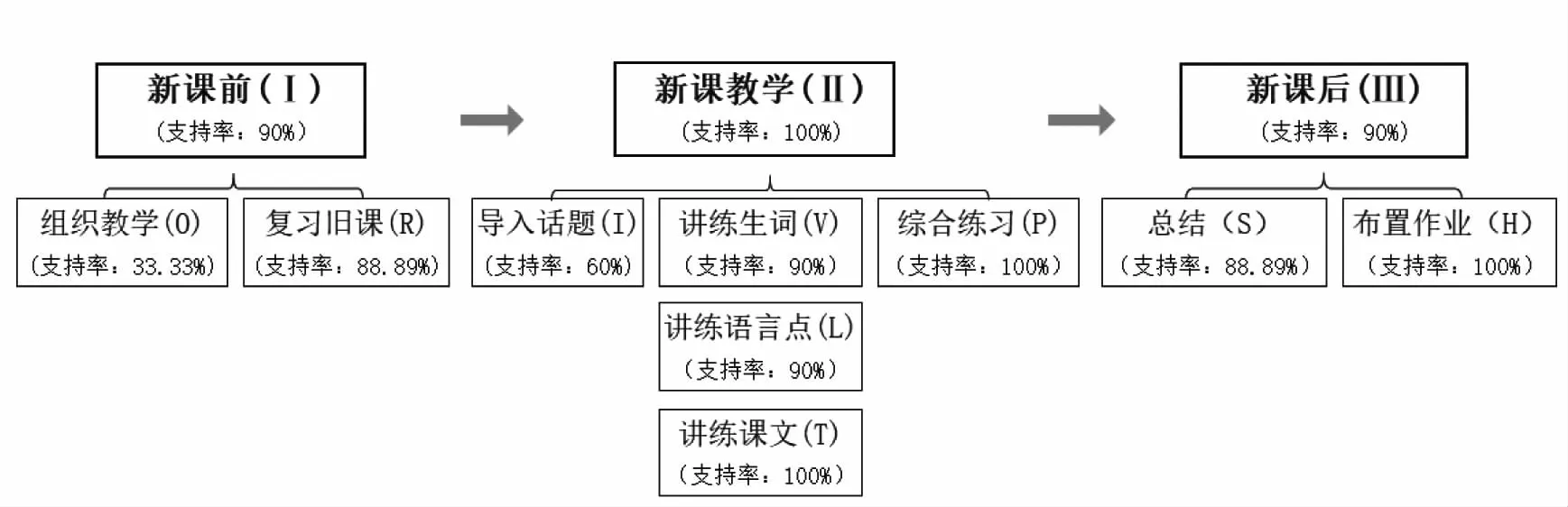

经过提取和汇总有关口语教学构件的宏观认知,以及对术语进行归一化处理(7)专家学者对构件的表述不完全一致,为方便讨论,我们对名称不同而内涵相同的构件进行归一化处理。和赋码处理后,从“初级汉语口语教学文献-结构和过程详解数据库”中提取出口语课的3个顶层基本环节,它们分别是:“新课前(Ⅰ)”“新课教学(Ⅱ)”和“新课后(Ⅲ)”。基于上述基本环节,通过对基本环节结构和过程概念认知的分析和计算,可以完成口语课教学顶层模型的推导(见图1)。

图1 顶层结构和过程-理论模型示意图

(二)口语课教学顶层模型特征解析

由图1可以得到关于口语课顶层模型的3点认识:(1)基本环节按支持率由高到低的排列结果为:“新课教学(Ⅱ)”“新课前(Ⅰ)”“新课后(Ⅲ)”。可以看出,“新课教学(Ⅱ)”是专家学者关注的焦点,可视为口语课的核心部分(支持率为100%)。另外,专家学者对“新课前(Ⅰ)”和“新课后(Ⅲ)”的关注也很高(支持率为90%),体现了已有认知对口语教学准备阶段和巩固阶段的重视。(2)上述基本环节形成了Ⅱ和ⅠⅡⅢ等共2种结构类型,以及[Ⅱ]和[Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ]等共2种过程类型。(3)ⅠⅡⅢ结构类型和[Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ]过程类型的支持率占绝对优势(90%)。表明已有认知强调基本环节的系统性运用,即要求教师首先在“新课前(Ⅰ)”环节为新课教学做好必要的准备,然后在“新课教学(Ⅱ)”环节有效传授新知识、训练新技能,最后在“新课后(Ⅲ)”环节进一步巩固和强化当课知识和技能。基于支持率,可以说专家学者在宏观层面已经形成相对一致的认识。

三、口语课教学中观层构件系统的确立

从概念出发,根据已有认知中关于“新课前(Ⅰ)”“新课教学(Ⅱ)”和“新课后(Ⅲ)”之下中观层教学构件的具体表述,通过提取、汇总和对术语归一化处理,可以推导出中观层构件的理论模型(见图2)。

可以看出,中观层共有9个教学构件,分别是:“组织教学(O)”“复习旧课(R)”“导入话题(I)”“讲练生词(V)”“讲练语言点(L)”“讲练课文(T)”“综合练习(P)”“总结(S)”和“布置作业(H)”。

图2 顶层和中观层构件系统-理论模型示意图

(一)“新课前(Ⅰ)”环节

由图2可知,“新课前(Ⅰ)”的构件集合包含2个对象,分别为:“组织教学(O)”和“复习旧课(R)”。

对构件支持率的统计结果显示:(1)“复习旧课(R)”有明显的共识倾向(支持率为88.89%),这或许与R的教学功能有关。R的主要功能是检查学生对旧课掌握情况并解决学生存在的问题,帮助学生复习已学知识,从而为新课做好准备。(2)“组织教学(O)”能够吸引学生注意力,解除其紧张心理,从而为新课学习打下基础。O在相关研究中早有涉及(如王钟华(8)王钟华.对外汉语教学初级阶段课程规范[M].北京:北京语言学院出版社,1999.),近年来重新得到专家学者的关注(如蔡整莹(9)蔡整莹.汉语口语课教学法[M].北京:北京语言大学出版社,2009.),反映出O在口语教学中的价值被重新认可。

(二)“新课教学(Ⅱ)”环节

由图2可知,“新课教学(Ⅱ)”的构件集合包含5个对象,分别为:“导入话题(I)”“讲练生词(V)”“讲练语言点(L)”“讲练课文(T)”和“综合练习(P)”。

对构件支持率的统计结果显示:(1)“讲练课文(T)”和“综合练习(P)”得到了已有认知的完全支持(均为100%),可见对于把T、P确立为“新课教学(Ⅱ)”环节的必有教学事件,学界已达成了一致的认识。事实上,专家学者对T和P的重视与它们的作用有关。已有认知认为,课文是口语课的核心,也是学生进行交际练习的范本。P是学生综合运用当课语言知识来训练口语交际能力的重要途径,能够帮助学生复习、巩固和提高本课功能项目的相关内容。(2)专家学者对“讲练生词(V)”和“讲练语言点(L)”有突出的共识倾向(均为90%),说明把V和L确立为“新课教学(Ⅱ)”环节的教学事件已有坚实的理论支持。已有认知在理论上肯定了开展生词、语言点等语言要素教学的必要性,前者旨在帮助学生掌握本课词语的意义和用法,后者的目的是让学生掌握本课重点词语、口语交际固定格式和话语衔接形式等语言点的使用对象、使用场合和使用方法。(3)“导入话题(I)”也得到已有认知的重视(支持率为60%)。专家学者指出,I能够让学生回忆起与本课话题相关的生活经验,并在学习过程中利用这些生活经验来预测课文,从而更好地理解课文。此外,I还能激活学生对相关知识的回忆,让他们在学习新内容时,更加注意对比已有知识与课文中所用的词语和句式,加深对本课语言知识的印象。

(三)“新课后(Ⅲ)”环节

由图2可知,“新课后(Ⅲ)”的构件集合包含2个对象,分别为:“总结(S)”和“布置作业(H)”。

对构件支持率的统计结果显示:(1)“布置作业(H)”为专家学者的共有认知(支持率为100%),说明H的教学作用已得到学界的普遍关注。专家学者认为,作业是课堂的延伸,对学生课下的巩固复习有重要的促进作用,有助于促使他们把课内知识转化为交际能力。(2)“总结(S)”的支持率也很高(88.89%),可见已有认知高度重视S在口语课中的教学作用。专家学者对此已有明确的阐述,教师对当课的重点词语、基本句式、功能项目和文化知识进行总结,明确了教学重点,有助于引起学生对本课内容的注意,从而加深印象。

四、口语课教学中观层结构和过程模型推导及特征解析

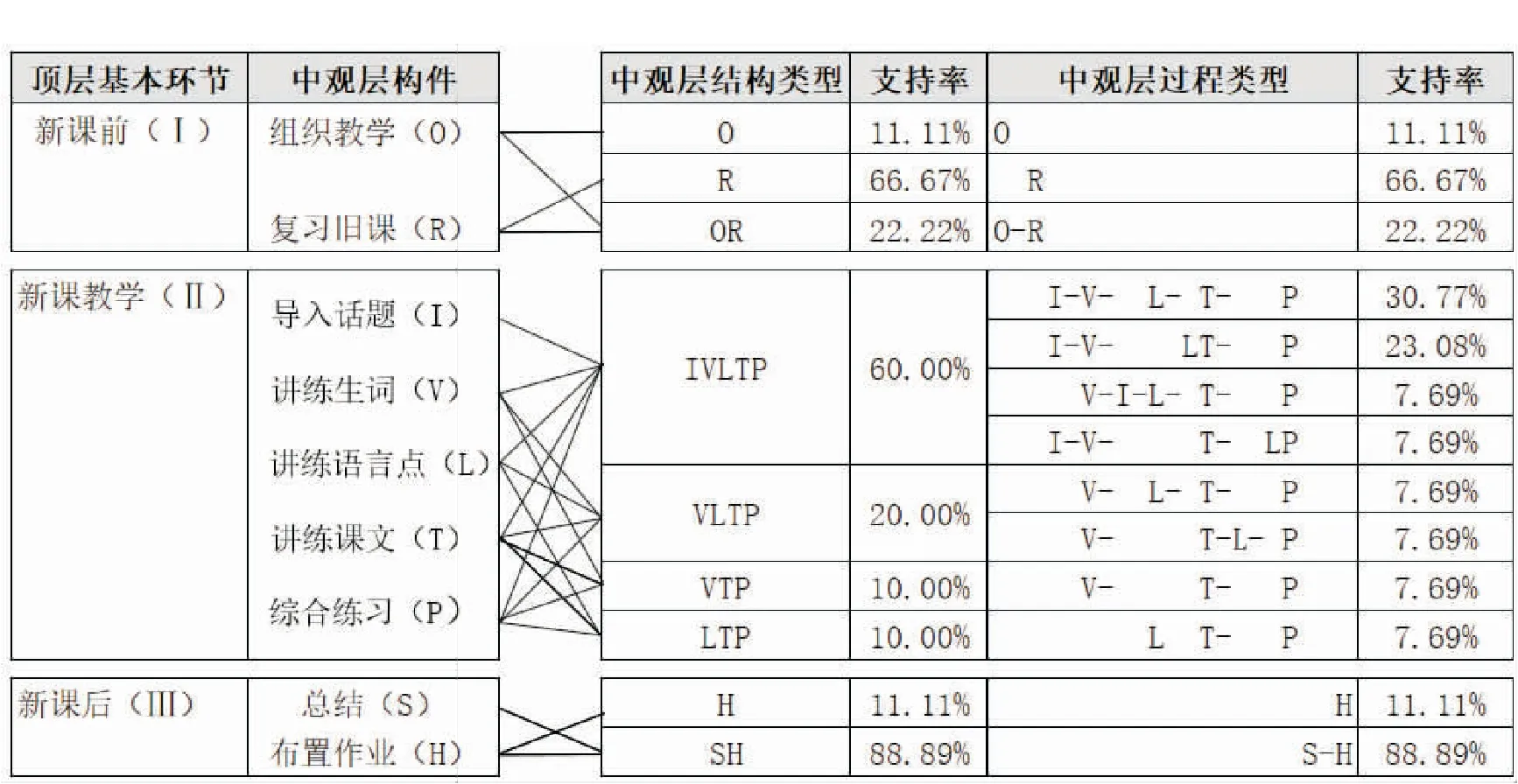

以上确立了中观层构件系统的理论模型,在此基础上可以继续推导中观层结构和过程的理论模型并进行特征分析。模型推导包括基于顶层三大基本环节内部中观层的结构和过程,以及三大基本环节之间中观层的结构和过程。

(一)顶层三大基本环节内部中观层的结构和过程

通过梳理中观层构件的组合及由此产生的排列结果,可推导出基于顶层三大基本环节内部中观层结构和过程的理论模型(见图3)。据此,可以在系统框架内对模型特征进行进一步的观察和解析,包括同一构件集合可能构造出的不同的结构类型及构件集合包含的构件数,以及特定位置常出现的构件、构件之间的关联关系,等等。

图3 顶层三大基本环节内部中观层结构和过程-理论模型示意图(10)关于本研究对过程类型的表达,两个构件的代码连写用于表示以下两种情形:情形一,表示两个构件之间的先后关系不明显,在教学中常常穿插着进行,例如“[LT]”,由于口语教学中常常借助课文语境讲练语言点,因此“讲练语言点(L)”和“讲练课文(T)”之间没有绝对的先后关系;情形二,表示两个构件之间虽存在先后关系,但紧密联系,例如“LP”表示先“讲练语言点(L)”,紧接着进行“综合练习(P)”。

1.“新课前(Ⅰ)”环节内部

本环节结构和过程类型的相关数据表明:本环节共提取出O、R和OR等共3种结构类型以及与之对应的3种过程类型。R结构的支持率相对较高(66.67%),该结构代表了“复习旧课(R)”的独立运用。可见,已有认知对构件R独自发挥教学作用的情况更为认同,强调在“新课前(Ⅰ)”环节应做好知识性准备,我们认为这是由构件的功能决定的。

本环节教学事件取值范围的统计结果显示:本环节至少经历1个教学事件,即O或R的独立运用;最多经历2个教学事件,即O和R的联合运用。

本环节构件出现位置的考察结果显示:已有认知对教学过程的态度是一致的。具体表现为:若O和R同时出现,则O必在R前,可表示为:O→R。

2.“新课教学(Ⅱ)”环节内部

本环节结构和过程的相关数据表明:(1)本环节共提取出IVLTP、VLTP、VTP和LTP等共4种结构类型,以及由它们产生的8种过程类型。(2)IVLTP结构的支持率最高(60%),表明已有认知强调“导入话题(I)”“讲练生词(V)”“讲练语言点(L)”“讲练课文(T)”和“综合练习(P)”的系统性运用。(3)IVLTP结构之下产生了4种不同的过程类型,说明这一结构在过程的运用上具有灵活性。我们相信其使用是有条件的,有待进一步探讨。统计结果显示:①[I-V-L-T-P]过程支持率最高(30.77%),表明专家学者对“导入话题→讲练生词→讲练语言点→讲练课文→综合练习”这一教学路径有一定的共识。这种共识从根本上可以回溯到初级口语学习者的习得规律,即学习者通过模仿、理解和记忆当课功能项目中的词语、语言点和课文,获得语言知识和语用知识;然后在练习中提取和运用所学知识,巩固正确的语言规则和语用规则,发展相关的语言能力和语用能力。(11)王钟华.对外汉语教学初级阶段课程规范[M].北京:北京语言学院出版社,1999.这一过程体现了从语言知识学习走向语言技能训练的习得顺序。②支持率次之的是[I-V-LT-P]过程(23.08%),表明已有认知注意到了“讲练语言点(L)”“讲练课文(T)”的融合运用,即要求教师在课文中处理语言点,让学生在课文情景中理解重点词语、句型和口语表达结构的意义和功能。

本环节教学事件取值范围的统计结果显示:本环节教学过程至少经历3个教学事件,为[V-T-P]或[L-T-P]过程;最多经历5个教学事件,为[I-V-L-T-P]或[V-I-L-T-P]过程。

本环节构件出现位置的考察结果显示:(1)本环节以“导入话题(I)”为起点的支持率最高(61.54%)。分析其原因,我们认为以I作为“新课教学(Ⅱ)环节”教学过程的起点,能够引出即将学习的语言知识,并引起学生对本课话题的关注和学习兴趣。由于I作用大、功能多,因此其使用场合广泛。(2)“讲练课文(T)”在“综合练习(P)”前出现是专家学者的共有认知(支持率为100%)。T在P前出现,表明已有认知强调应在学生理解课文内容、基本掌握课文生词和表达方式的基础之上,再进行综合练习。(3)以“综合练习(P)”为本环节的重点教学事件得到了已有认知的全部认可(支持率为100%)。P的主要功能是给学生提供即学即用的机会,通过交际情景设置让学生自由选用课文提供的篇章结构和词句进行表达和运用,它不仅体现了本课知识、技能的综合运用,更是对此前教学步骤所取得成果的巩固与深化,层层递进,促进学生口头表达能力的提升。以P作为“新课教学(Ⅱ)”环节的落脚点,表明专家学者对培养口语交际能力这一教学目的的追求,体现了口语教学的实效性。

本环节构件关联关系的考察结果显示:(1)“讲练课文(T)”“综合练习(P)”均为必有项。另外,它们在口语教学过程中必定同现,且T必定在P前出现。但二者不一定相邻,中间有时可以有插入项“讲练语言点(L)”。(2)“讲练生词(V)”与“讲练课文(T)”“综合练习(P)”共现的情况最多(92.31%)。V与T、P共现时,其出现顺序相对固定,可表示为:V→T→P,表明已有认知主张“先讲练生词,再讲练课文,最后进行综合练习”这一教学路径。(3)“讲练语言点(L)”与“讲练课文(T)”“综合练习(P)”共现的情况也非常多(92.31%)。当L与T、P共现时,它们之间的分立与融合有多种情形,表明专家学者的认知中L的使用是灵活的。对L不同运用情况的统计显示:①L与T、P分立的支持率相对来说是最高的(共61.54%),表明已有认知重视语言点意义、结构和语用功能的讲解和操练,并将其作为独立的教学事件看待。根据已有认知,L的独立运用有两种情形。情形一,先疏通语言点,再讲练课文并进行综合练习,可表示为:L→T→P。已有认知认为这一情形或许与语言点难度有关,其实施能够为课文学习和综合练习扫除障碍。情形二,先讲练课文,再处理语言点,最后进行综合练习,可表示为:T→L→P。这样有助于学生在理解意义的基础上关注和掌握语言形式。②L与T或P的融合使用也得到了专家学者的关注(共30.77%),反映出淡化语法形式讲解、突出语言点练习和运用的教学思路,可以说它体现了已有认知对口语课课型特点的把握。专家学者认为,L与其他构件的融合使用有两种情形。情形一,先在讲练课文过程中处理语言点,然后进行综合练习,可表示为:LT→P。这种情形更便于学生利用课文语境感知语言点的功能和用法。情形二,完成课文讲练后,再统一进行语言点讲练和综合练习,可表示为:T→LP。这种情形有助于学生在语言点训练中掌握本课交际项目。

3.“新课后(Ⅲ)”环节内部

本环节结构和过程类型的相关数据表明:本环节共提取出了H、SH等共2种结构类型和相应的2种过程类型。根据支持率统计结果,SH结构的支持率占绝对优势(88.89%),表明在专家学者的认知中,“总结(S)”和“布置作业(H)”的联合运用具有明显的共识倾向。

本环节教学事件取值范围的统计结果显示:本环节至少经历1个教学事件,为[H]过程;最多经历2个教学事件,为[S-H]过程。其中,[S-H]过程支持率更高(88.89%),体现了已有认知对口语课结课程序完整性的重视,即要求口语教师不仅要做好教学内容总结工作,随后还要布置适当的口头或书面作业,敦促学生及时复习和巩固知识。

本环节构件出现位置的考察结果显示:由S担任教学过程起点的支持率占绝对优势(88.89%);另外,H若出现,必在S之后。可见,在已有认知中S和H之间的过程关系是明显的。专家学者强调口语教师在布置作业之前,应先明确本课的主要教学内容。这或许是因为口语教师在总结中的点拨可以成为学生顺利完成作业并进行课后扩展的基础。

(二)顶层三大基本环节之间中观层的结构和过程

以上我们推导出了顶层三大基本环节内部中观层的结构和过程,下面将着眼于三大基本环节之间的模型推导,透视不同环节间中观层结构和过程类型的关联关系,分析接口位置教学事件的特点。考察发现,不同的过程类型都是特定的结构类型在时间序列上实现的结果,故此处仅从过程方面进行分析(见图4)。

图4 顶层三大基本环节之间中观层过程-理论模型图(12)构件之间的连线表示教学路径,线的粗细代表支持率的大小,箭头的方向表示教学进程的发展方向。另外,图中

1.从“新课前(Ⅰ)”到“新课教学(Ⅱ)”

中观层过程类型的关联数据显示:(1)[R]作为起点的支持率在所有过程中占绝对优势(69.23%)。表明通过“复习旧课(R)”为新课做好知识准备并启动“新课教学(Ⅱ)”环节,在口语教学的专家认知中具有很高的共识倾向。另外,以[R]为开端的教学路径呈多样化,表明复习后的新课教学可以有多种实施方案:既可导入话题,也可直接讲练生词或语言点。(2)[I-V-L-T-P]是从“新课前(Ⅰ)”到“新课教学(Ⅱ)”支持率最高的终点(30.77%)。表明在口语教学的专家认知中,“新课前(Ⅰ)”环节结束之后,明确本课话题并围绕该话题讲练相关语言材料,继而进行综合练习的倾向性更大。(3)[R]-[I-V-L-T-P]是从“新课前(Ⅰ)”到“新课教学(Ⅱ)”支持率最高的教学路径(23.08%)。表明在已有认知中,[R]与[I-V-L-T-P]的共现关系最为突出。

接口位置教学事件的考察结果显示:(1)“复习旧课(R)”以及包含它的教学事件作为教学起点的支持率占绝对优势(分别为69.23%和15.38%)。表明已有认知重视对已有知识的复习和巩固,可以说是“温故知新”这一教学理念的体现。(2)“导入话题(I)”作为教学终点的支持率最高(61.54%)。可见,“新课前(Ⅰ)”复习已学知识与“新课教学(Ⅱ)”讲练新知识之间不是直接关联的,还需要I作为引导,用以激发学习者对本课话题的学习动机,同时也可帮助学习者建立对学习结果的预期。

2.从“新课教学(Ⅱ)”到“新课后(Ⅲ)”

中观层过程类型的关联数据显示:(1)[I-V-L-T-P]和[I-V-LT-P]分别为支持率最高和次高的起点(分别为30.77%和23.08%)。说明已有的专家认知重视“新课教学(Ⅱ)”环节内部所有构件的完整运用。另外,上述两种过程类型作为起点的支持率相当(分别为30.77%和23.08%),表明专家学者对“新课教学(Ⅱ)”环节中“讲练语言点(L)”与“讲练课文(T)”的分合存在不同的认识,这与前文“新课教学(Ⅱ)”环节构件关联关系考察中对L使用情形的论述是一致的。(2)[S-H]是从“新课教学(Ⅱ)”到“新课后(Ⅲ)”支持率最高的终点(84.62%)。表明在已有认知中,“总结(S)”和“布置作业(H)”经常作为一个整体发挥教学作用,共同巩固和强化新课教学的效果。(3)[I-V-L-T-P]-[S-H]是从“新课教学(Ⅱ)”到“新课后(Ⅲ)”支持率最高的教学路径(23.08%)。表明在已有认知中,[I-V-L-T-P]与[S-H]的共现关系最为突出。

接口位置教学事件的考察结果显示:(1)从“新课教学(Ⅱ)”到“新课后(Ⅲ)”的教学路径均以“综合练习(P)”为起点(支持率为100%)。表明在已有认知中,综合练习的实施情况是“新课后(Ⅲ)”环节进行总结和布置作业的重要铺垫。(2)“总结(S)”作为终点的支持率具有绝对优势(84.62%)。表明在专家学者的认知中,S是“新课教学(Ⅱ)”和“新课后(Ⅲ)”之间承上启下的节点。一方面,“新课教学(Ⅱ)”的知识学习与技能训练之后,教师还需进行总结;另一方面,教师在S中所给出的提示,意在帮助学生顺利完成课后作业。

五、余 论

关于语言教学方法和教学模式,在已有研究中还缺乏关于构件、结构和过程的准确描述,而数据挖掘为我们提供了可行的思路,能够帮助我们获得具有共性的教学模式的模型。(13)郑艳群.汉语教学数据挖掘:意义和方法[J].语言文字应用,2016,(4).

本研究采用内容分析和信息处理的方法,根据权威文献中关于口语课的教学认知,从构件确立、结构和过程归纳等方面,完成了结构和过程理论模型的推导。需要说明的是:(1)本研究基于已有教学认知推导了理论模型,因此研究的结论主要反映了学界的共识倾向。(2)对于支持率较低的结构和过程类型,它们可能代表了口语教学创新的新思路,因此应该进一步加强理论研究,明确其适用条件和使用方式。

口语课教学是一个复杂的教学系统,具有多维度、多层次的属性和纵横交错的关系。本研究推导结构和过程的理论模型,实际是在理论上对口语课教学进行横向的、基于时间轴的教学过程分析。此外,还可以具体到特定时间段,进行纵向的、基于时间段的教学切片分析。通过纵向和横向的分析,才能把口语课不同层次和维度的形象整合起来,逐步完成对口语课教学的全息化描写,为口语课教学系统构建一个“立体的、彩色的塑像”(14)郑艳群.浅谈“虚拟词语空间”——多媒体汉语词典的发展设想[C].第六届国际汉语教学讨论会论文选,1999.。未来,随着口语课教学精细化研究的发展,可以使用口语课的一些参数,去衡量各类口语教学法、教学模式在结构和过程上的特征,并根据它们在不同参数上的取值,确定其位置,从而建立口语教学法和教学模式的类型学图谱。通过对构件、结构和过程的解析,还可以对口语教师的教学表现进行量化评价,提取其中可重复、可操作的有效教学行为,为口语教学优化提供参考和借鉴,这将有助于教学质量监督乃至教学法研究的发展。