刘玉龙访谈

庞凌波,叶扬/PANG Lingbo, YE Yang

由清华大学建筑设计研究院副院长、副总建筑师刘玉龙主持设计的北京老年医院医疗综合楼、徐州中心医院新城区分院、青海海北州中藏医康复中心和广州市老年医院相继落成或即将落成,值此新冠疫情特殊时期,《世界建筑》就医疗建筑专项设计及其理论的多个方面采访了刘玉龙院长。

WA:根据您在医院建筑设计方面的多年经验,请您谈一谈中国医疗建筑走过了哪几个阶段?产生变化的原因是什么?

刘玉龙:现代意义的医学是从19 世纪末开始的,由西方教会传入,那之后的大概30~40 年是起步阶段。1949 年,中国进入普及医疗阶段,建立了分级诊疗制度。1980 年代以后是高技术医疗阶段,医疗功能和技术得到很大发展,在这个阶段我们引进了非常多的大型医疗设备,还建造了真正意义的现代化医院。

近10~20 年相对更难定义。有一阶段做了比较多的市场化探索,当前对基本社会医疗保障的呼声更大。“健康中国2030”规划纲要明确提出了保障人民健康的制度安排。做好预防、保健,做好健康人群的健康维护以减少疾病治疗的投入是现在的主要关注问题。

医疗的变化,使医院建筑也产生了很大的变化。其中有3 个重要因素:第一,疾病谱的变化,明确哪种病是当前最主要的疾病,这决定了医院的变化,也决定了医院建筑的要求。早期眼疾、外伤、肺结核是主要的疾病,随着人们寿命的增长,高血压、心脏病、癌症等成为了主要疾病。疾病谱的变化,是医疗体系变化重要的原因,收治病人的模式不一样了,医院建筑也就不一样了。

第二,医疗设备手段的变化。最早没有设备,“望闻问切”就可以看病,后来有了很多设备,影像科从只照X 光,到现在至少是DR、MRI。影像设备对环境的要求更复杂了,例如MRI 下面不能有车库,旁边不能有振动等。最近也有新的变化,因为信息时代,无线传播快速便捷,医疗设备也开始小型化、可移动化、信息化,还发展出可穿戴式的医疗设备。这种变化对医疗建筑的设计产生了很大影响。

第三,就医需求的变化。人的要求变了,对医疗条件、医疗环境的要求也在变化。有研究证实,好的环境对疾病的康复有很重要的正向促进作用,反之亦然,所以有了疗愈环境、疗愈花园等概念的提出。这些变化对建筑设计都产生了比较大的影响。

WA:中国的医疗建筑中比较具有典型性的案例有哪些?

刘玉龙:我个人觉得最经典的案例可能有:第一个是协和医院,它由洛克菲勒家族资助建造,与约翰·霍普金斯医院和耶鲁大学附属医院水平相当。协和医院的重要性在于两点:第一,它是当时亚洲最高水平的医院之一;第二,它在中国做了很多流行病学的统计、研究和防治工作。

协和医院的设计是非常有特色的,设计者是美国波士顿的建筑师查理斯·A·库利奇(Charles A.Coolidge)。协和的建筑从外面看,形式是中国式的,但是里面完全符合当时最前沿西式医疗流程要求的设计,如南丁格尔式大病房。这样设计的理由和成果,现在看来仍然是值得去研究的。有一本专门介绍协和建筑的书,叫做《中国宫殿里的西方医学》(West Medicine in a Chinese Palace),这本书写了协和医院的好多情况,很有意思。我在做青海藏医康复中心设计时(图1-3),我为所作的 设计起了一个名字,叫做“藏族寺庙里的藏医学”(Tibetan Medicine in a Tibetan Temple),就是受了这个书名的影响。

第二个是南京中央医院,由杨廷宝先生设计,装饰艺术(Art Deco)风格。楼高4 层,走廊居中,两侧是大病房,具有很高的历史艺术价值。

解放后比较典型的医院设计有两个。一个是武汉同济医院,由冯纪忠先生设计。它打破了一般医院的惯例,采用了水字形平面。1950 年代后我们做的医院基本都是王字形,三横一竖,是最标准的设计。同济医学院长唐哲请冯先生去做设计,他去看了场地,产生了这样一个设计。他曾经说,医学上的问题我就问医生朋友,建筑设计都听我的。最后大家用起来还不错。这里探讨了一个问题:医疗工艺流程和建筑之间的关系。外国建筑师如弗兰克·盖里(Frank Gehry)、诺曼·福斯特(Norman Foster)都设计过医院。对我们来说,最大的疑问是他们怎么懂医疗?这里面有一个医疗工艺设计和建筑结合的模式。建筑师未必特别懂医疗,但是他有专门懂医疗流程的专家作为团队中的一员共同完成这项工作。冯纪忠先生在设计武汉同济医院的过程中,也体现1950 年代这个思想的萌芽。直到近10 年,我们的医院建筑设计规范才终于把医疗工艺放在医院设计的第一位,把它的重要性真正明确下来。武汉同济医院设计很有前瞻性。

另一个比较重要的案例就是黄锡璆博士主持设计的佛山市第一人民医院。这是中国第一个采用医疗街模式的医院。这在当时具有很大的开创性。同时期的医院都是走廊加房间,王字形、工字形等等,规模有限,这个项目开创了大人流量的大规模医院通过一条医疗街来组织流程、组织空间的模式,对后来的大部分医院都产生了重要的影响。

1 青海海北州中藏医康复中心鸟瞰效果(图片来源:清华大学建筑设计研究院)

2 青海海北州中藏医康复中心外景

WA:当前医院设计的关键点是什么?

刘玉龙:当前医院设计有3 点是比较关键的。第一个是功能优先。从医院来说,功能优先可能是它的主要特点。虽然复杂的功能要求是设计的束缚,反过来讲,在这样的功能条件下能有设计创作,才能体现建筑师的水平。

第二个是与城市的关系密切。以前在西方,古代的医院就是教堂、收容所,为麻风病人、精神病患者、罪犯、乞丐提供收容的场所。它强调的是隔离,不能跟普通人混在一块。所以,如苏珊·桑塔格(Susan Sontag)所说,隔离是从古至今医院的最主要的特点。但在当代,医院与城市的关系越来越密切了。很多医院里面都有餐饮设施,有的私立妇儿医院还会开医院商店,更有现在的医疗城、医疗超市的概念——盖一栋大楼,很多人都来开诊所,人们在里面像逛街一样逛医疗店。

第三个是人的感受。功能优先并不单指把功能流程排好,人就像流水线上修车一样,哪里坏了一查,换了以后开走就完了。医院虽然有明确严格的流程要求,但它不仅仅局限于流程,看病不是修汽车零件,人在空间里的感受也很重要。有一个名词叫“循证设计”(Evidence Based Design)简称EBD,指根据对证据的分析来做设计。比如英国有一个研究,住在阳面的病人比阴面的病人用药量少,因为天天看着阳光心情很舒服,康复得快,这说明环境对治愈也有很重要的作用,人的感受与疾病的治愈是息息相关的。

WA:您怎么看待医院建筑空间可变性和弹性的诉求?

刘玉龙:这里面包含两个方面。因为疾病谱、医疗设备、就医需求的变化,所以尽管医院有严格的流程,长远来看,所谓的“严格流程”也是需要改变的,因此医院的空间需要一种可变性。除此之外,医院还有持续更新的需求。有可能某一部分不能用,要拆掉重建,但是新建的部分还要与原来的建筑相连。

比如,北京老年医院医疗综合楼是在一个完整院区的一个增项(图4-6)。医院占地面积很大,其间松散地分布了一些建筑,但建筑之间的集合度和流程的合理性亟待提高。在此基础上加建的综合楼,位于园区的最南端。建筑整合了以前的一些比较分散的流程,使得就医流程得到优化,这也体现了可变性和弹性。

国家规定民用建筑的使用年限是50 年、70 年,但实际上有的建筑100 年了还在用,有的建筑几十年了要改,甚至有很多医疗建筑,盖好以后的3~5 年内就开始改造了。这就出现了一个概念,叫流程再造,也就是重新塑造医院流程。这在医院里是一种常态。比如一个综合医院,可能最近肿瘤科的病人越来越多,肿瘤科要扩大,但心血管科则发展得不太好,只要满足基本需求就可以了。在这种情况下,肿瘤的区域要扩大,就需要把心血管的区域进行改造,还要把这个区域的流线与原先肿瘤的区域做一个很好的衔接。

再比如,手术室。虽然国家有明确的标准,医院有多少病床,按比例手术室应该多少间,但是这种算法是一个通用经验,实际对于每家医院都不一样。有的医院,尤其是以疑难杂症为主的北京、上海的大型医院,发展5 年以后,手术量急剧增长,手术室永远是不够的,为什么呢?因为我们现在还是一个需求不断被释放,而且不能被满足的阶段。这就需要增加手术室,但是增加手术室很困难。像我们现在做的清华华信医院第一附院,原来已有6 间手术室。再建新楼新手术室,手术室分散在两处,管理很不方便。进手术室的流程非常严格而复杂,要有一个卫生通道,医生还需要在手术室里解决工作、会诊以及吃饭、休息等问题。如果两处手术室分散,效率很低,而且所有设施都要准备两套。所以我们在设计新楼的时候,会尽可能想办法做一个桥,把医生的后台连通起来。从一边卫生通道进去之后,医生可以进两边手术室。如果这边有一个特别复杂的手术,需要另一个大夫支援,可以从连桥上直接走过来,省去了出楼、进楼的繁琐过程。

3 青海海北州中藏医康复中心屋顶(2.3摄影:李炎)

4. 北京老年医院医疗综合楼外景(4.5摄影:存在建筑)

5. 北京老年医院医疗综合楼外景(4.5摄影:存在建筑)

6 北京老年医院医疗综合楼首层平面

WA:您的项目遍布全国,在不同的地方设计医院有哪些不同?

刘玉龙:医院建筑设计在不同的地区,怎么样有特色,我认为有两个坐标轴。一个是从东到西,或者说从发达地区到欠发达地区文化上的差异;另一个是从南到北,反映的是气候上的差异。如果这两点都有考虑,设计就会比较有特点。

比如广州市老年医院,地处气候炎热的区域(图7、8)。从文化的角度,中国的老人相对来说比较传统,更注重传统文化的寻根心理。因此我们在医院的大厅里做了一个带有岭南地区传统民居形式的区域,作为等候区、休息区和宣教区使用(图9)。因为这家医院是老人院附属,相当于养老院,有8000 位重症老人在此住院,其中大部分的老人是没办法下楼的,一般医院里的花园对他们来说使用率较低。因此,我们在每层的病房设计了一个露台,露台种树,老人可以推轮椅到这个户外区域休闲。露台有朝南的,也有朝北的,这是从气候的角度,考虑到广州气候炎热,阳台全部朝南比较晒,需要有朝阳的区域,也要有阴凉的区域,这样老人可以在可活动的范围内接触空气和阳光,而不必一直待在房间里(图10)。

还比如青海海北州中藏医康复中心。这个项目设计的出发点是以传统文化的建筑形式来加强对传统民族医学的认同感。很多人对民族医学持有一种猎奇的心态,事实上,藏医有很多自己特殊的医疗方式。比如说药制好以后,需要“加持”后才有效果。如果我们用现代医学的观点来解释,这相当于是一种心理作用,有助于促进疗愈。此外,藏医还有药浴,种类繁多,有几十个池子,有助于病人疗愈恢复。环境带来的心理认同感,对医疗有重要的促进作用,因此我们的设计选择创建比较有传统藏族建筑风格的环境和气氛,人们进入这里,就会对藏医学的治疗方法有认同感和信服感。

徐州中心医院新城区分院是新建成的一座大型医院(图11)。我们到徐州时,观察到当地医院有两个特点:一是因为当地人的口味重盐,患心血管疾病的人相对较多。所以我们设计的3 栋病房楼,有一栋就是心血管科专用的。另一点是当地人的探视习惯很特别。北京医院的探视有非常严格的要求,限制在下午30 分钟之内,其他时间不行,一般也只允许一人进入。徐州人的探视时间是全天候的,而且风俗上比较时兴上午看病人。实际上,医院并不希望上午探视,因为早上是医生的查房时间。但这个探视风俗是无法改变的,这种情况下,对电梯的数量需求与其他地方医院相比要多得多(图12、13)。这就需要建筑师去了解、观察、关注这些细节,才能在设计中满足这些地方医院的特殊需求。

WA:横向比较一下,您觉得欧美国家和国内相比,当前的医疗建筑有何异同?

刘玉龙:以我的了解,和欧洲相对照,相同之处在于,欧洲医院大多也是门诊、医技、病房这种流线就医模式。这与中国有相通的地方,病人到医院来看门诊、在病房住院。

如果说不同的地方,最显著的就是人的数量级差别。只说北医三院,一天有12,000个病人要去看门诊,实际到访至少20,000 人/天。欧洲的医院人少太多了,因此流线组织、每个病人能够享受的就医环境和就医时长,与中国的医院比完全不一样。如果类比一下,欧洲的医院全是机场航站楼的贵宾厅,中国的医院都是长途汽车站,以欧洲医院的设计方法解决不了中国医院的问题。

美国医院更不一样。一般没有门诊,全是单人间病房,所以就医环境很好,当然相应的医疗费也很高。美国医院可能更重视病人的舒适性,更注重旅馆化、家庭化的氛围。美国医院没有白墙,内饰以木材为主,有电视、有陪床,沙发都很宽敞,以单人间为主——这是因为他们认为单人间可以缩短住院时间,双人间有交叉感染问题。在美国,500 床就是超大型医院了,在中国,医院的平均规模都在1000 床以上,最大的郑州大学第一附属医院,床位有7000 张。

中国内地的医院设计,更需要向日本、新加坡,以及香港地区的一些医院学习。这些医院都有大量人流进出。怎样在这种条件下创造更好的就医环境,怎样尽可能把普通病人的筛查转移、使急重症人得到更好的治疗,这些都是值得我们学习的内容。

WA:您怎么看待医院规模对建筑设计的影响?

刘玉龙:规模越大,就医的人群越大,医院的流线组织就越复杂。复杂的医院可以等同于一个精密仪器车间,加一座飞机场,再加上长途客运站。

其实目前在医疗建筑行业,对医院的最佳规模有着多种看法。一种看法认为规模大、有效益、运转好。比如郑州大学第一附属医院,由于规模大,手术室运转效率更高,更多的疑难杂症可以得到治疗。在台湾长庚医院也是如此,林口医院有60 间手术室,24 小时做手术,非常有效率。因此有人认为规模大会带来集约效益。但也有人认为,规模过大,带来了就医环境差的问题。每个人就医时间很短、流线混乱、医疗效率下降,医疗质量没有办法保证。

还有一种看法认为中国医院的规模在1500 床左右是最合理的。国家卫生健康委员会一直比较提倡医院规模不要过大。据我了解,北医三院不到2000 床,床均综合评价是国内最好的。

超大型医院规划设计,目前有两种解决思路:一种是大型医疗综合体,内部以医疗街的形式分布各个科室;另一种吸取了国外的一些理念,提出“院中院”“多中心”的策略,指一个医院下面有多个医疗中心的模式。这相当于将一个医院分成了多个医院,每个中心都有一定数量床位,彼此之间相互独立,提供多中心一站式服务,这也是解决这种超大规模医疗设施设计的一种探索。目前“多中心一站式”设计是个很好的探索方向。

WA:人的需求是怎样影响医院建筑的设计的?

刘玉龙:医院里的各类人群,包括病人、医生、技师、护工、家属、探视人群,甚至包括去世的人的尸体,这些都是设计师应该关注的医院主体,是医院的使用者。关注人的需求对医院设计的影响,就要求建筑师从不同人群的视角看待医疗建筑的使用。

用老年医院类型来举例。从病人的角度,北京现在一般的急重症医院平均住院时间规定不得超过两个星期,但是老年医院不一样。由于老年医院的病人以综合病和慢性病为主,住院时间相对较长,在这种情况下,类似医院病房3 张床并排的传统布局,可能不够理想。靠窗床位普遍受欢迎,因为可以看到窗外的风景;靠墙的也还可以,虽然看不见风景;但是上厕所、进出都比较方便;而中间床位的病人是最不方便的了。

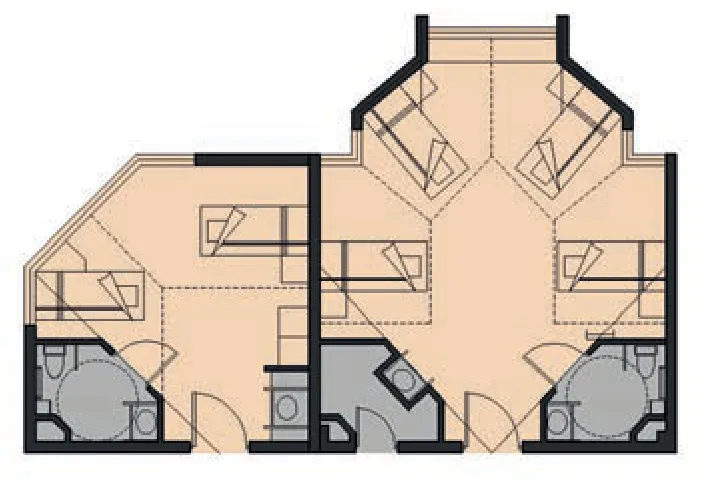

考虑到这些因素,我们在北京老年医院医疗综合楼做了一个比较特殊的设计。为了满足床间指标,我们在每个房间布置4 张病床,但不是并排的,各自相对转一个角度,每个病床都有一个小角窗,单个房间的平面呈五边形,这样就让4 个人虽然同住一个房间,却各自有比较独立的空间,不受别人打扰(图14-16)。

第二个设计点,是考虑到长期居住时,阳光可能是一个很重要的心理疗愈因素。我们把病房的平面设计成十字形,转了一个45°,变成X 形,这样每一个房间都可以有一点日照,就不会有房间永远在阴面里,见不到太阳。“暗无天日的我还有什么活头儿?”老人很容易这样想。今天太阳又出来了,天气不错,天气与人的心理和疗愈效果有很大的关系(图5)。

第三个设计点是色彩。我们在北京老年医院选择的是红砖这种接近一般居民楼的色彩。1950 年代的人对红砖住宅有种亲切感,而且老年人有种怀旧心理。这种比较居家式的氛围,对老人来说也是很关键的(图4)。

从医护人员和老人的角度,我们对医护人员的房间、医护人员的休息区、医护人员护士站的位置都有比较细致综合的考虑。淋浴间的设计就是一例。老人最容易发生的安全问题就是洗澡摔倒、骨折,很难做手术,瘫痪日久就会生褥疮、肌肉萎缩等等。这就是老人摔倒会带来一系列的问题,所以要防止摔倒。什么时候容易摔倒?一个是起床的时候,越觉得熟悉的床越容易摔跟头,第二个就是在浴室洗澡的时候。因为浴室就一个人,地面湿滑,没有旁人,特别容易摔,出了事还很难被别人发现。因此我们就把一部分卫生间设置在走廊,使用的时候需要离开房间,从走廊进入浴室。这样做的优点是出入厕所时护士在护士站可以看到,时间过久护士也可以及时查看、发现(图17)。

家属陪护方面,清华长庚医院做得非常好。一般的病房,受规范中的尺寸限制,开间和进深非常紧凑。清华长庚医院有意识地把病房放宽、加大了一点。加大的好处是每个病床旁边可以放一把近似电脑椅大小的折叠椅子,可以拉开,变成一张床,陪护的条件就比一般的医院好很多。一般的医院,床间距不到1m,陪护人自己弄一个折叠床晚上休息,床间一点多余的空隙也没有,病人半夜下床很困难。所以,即使是略微放宽一点就会有非常大的改善,这非常值得我们其他医院去借鉴。

14 北京老年医院医疗综合楼护士站(13.14图片来源:清华大学建筑设计研究院)

15. 北京老年医院医疗综合楼病房内景

16. 北京老年医院医疗综合楼病房内景

17 北京老年医院医疗综合楼病房平面(15-17摄影:存在建筑)

WA:怎样看待医疗建筑中的绿色建筑和可持续设计?

刘玉龙:医疗建筑中,更重要的还不仅仅是绿色建筑设计和能源节约的问题。医疗建筑的能源损耗确实非常大,比办公楼能耗大很多,而且,医院里很多能源的消耗是很难减下来的,比如手术室要安装空调、要做净化,必须要达到一定的卫生标准,这个代价不可避免。对于医院而言,“能效比”应该是一个更关键的衡量医疗建筑可持续的概念。能源花费了,取得了多少回报,这一点比单纯考虑节约更加全面、合理。

比如有的医院非常集中,所以形成了很多黑房间,表面看,因为全依赖人工采光、通风、新风、排烟,白天12 个小时要运转,可能能耗与有很多院落、外窗的房子相比要大。但是由于它非常紧凑,带来了就医流程的高效和便捷,有的病人到这家集中医院看病半个小时就走了,到有很多院落的医院看,可能要45 分钟才能看完。相对来说,可能这个集中式的建筑的能效比是更好的,虽然多消耗了能源,但是也多看了50%的病人,设施本身所带来的医疗效率是提高的。这个需要仔细地核算。这是在医院建筑里做绿色建筑设计的重要特点。

WA:在新冠疫情的背景下,可否请您分享一些对医疗和医院设计的观察?

刘玉龙:新冠疫情确实暴露出了一些值得反思和思考的问题。

疫情中的第一个观察是,常见病和慢性病的分散就医和社区下沉,可以减少大医院本身的拥挤度。以前一些常见病和慢性病在医院门诊病人里占了很大的比重,因为疫情,医院这部分的人流量减少了很多,反映出分级诊疗制度下沉工作的必要性。

第二点是关于重症和急症的治疗。比如一个得了新冠的人心脏出问题了,怎么办?是按照新冠病人送去地坛医院,还是按照做支架的心血管病人送去阜外医院?这确实是个难题。不可能把全部的病人都收在地坛医院,各科都在那里看,也装不下那么多病人,还有交叉传染的问题。

很多医院都在考虑怎么解决这个问题。根据我们了解的情况,主要有两种尝试。

第一,把大医院的一部分改造成负压医院。比如院中院模式的医院内,一个医疗组团里有一个院子是负压小医院。在负压情况下,这一组医疗设施可以在有传染病情况下,进行相应疾病的诊断和治疗。

第二是完善感染门诊的设计。以前发热和肠道感染病人在同一栋楼里治疗,只有简单的门诊和观察病房,现在这部分的设施逐渐得到完善。感染门诊变成了一个负压病房、一个独立楼和一个独立的院区,有相应的实验室和医技功能,增加移动影像车。也有的会与急诊密切结合,与急诊的影像设备共用,只是流线上进行区分。这都是设计上可以考虑的策略。

当然,更重要的是城市规划层面的考虑,不可能以一种常态的医疗设施设置来针对非常态的突发事件,城市中的余量,如有空地以应对突发疫情下快速建设类似战地医院性质的设施,城市公共设施具备交通和隔离条件建设病人留观、周转设施等等,都是值得探讨和改进的。

WA:您前面也提到了有可移动的医疗设备,未来医疗建筑设计还会有哪些变化?

刘玉龙:一个例子是现在日臻成熟的第三方诊断技术。以前病人拍片子,不是在这个医院拍的片子是绝对不行的,因为在过去的体系里,没有数据整合的愿望和能力,数据传输所依据的法律法规也不健全。但进入信息时代后,这种壁垒就不存在了,第三方诊断就比较容易实现。这可能会促使影像中心、检验中心这些专门类型的建筑的产生。专门做检验的中心,因为数据量的庞大,能够实现机器学习,检验的结果也会更加精确。同时,医院建筑内部的看病流程也会得到简化。

还有一例是复合手术室。以前手术就是手术,先拍片子再做手术。如果遇到意外情况,实际与检验结果有出入,只能靠医生人眼判断。现在有移动设备,就可以实现术中核磁等技术。核磁共振室和手术室直接连通,形成复合手术室。非手术时间,闲置设备可以通过合理的设计,与外部连通,满足日常检查的需求,避免资源浪费。

现在互联网医疗备受关注,可移动设备、可穿戴设备、智慧环境也逐渐成为现实。在建筑层面,这将导致某些功能模块的削弱和某些功能模块的加强,特别是与信息传输功能相关的部分。

总的来说,宏观层面,如互联网医疗、医疗超市,这些影响的是城市的形态;中观层面,第三方诊断的成立,影响的是医疗建筑的功能,经过模块的拆解和重新组合,可能会产生智慧医院这样的新型医院;微观层面,比如在这次疫情之后,由于线上挂号的全国普及,降低了对医院前厅等候空间的需求;更微观层面,就是便携设备为手术室设计带来的新的可能性。