虚拟艺术体验中的身体及其理论问题

——基于VR电影身体实践的考察

单小曦 李雪莉

早在20世纪90年代,迈克尔·海姆就提出:“虚拟实在的本质最终也许不在技术而在艺术,也许是最高层次的艺术。”(海姆128)进入21世纪,虚拟现实技术不断追求艺术化,并作为一种“独特的体验、话语和艺术探索”(Ruzanka79)逐渐成为了新媒介时代艺术审美、文化消费的新宠。与传统影视、视频、动漫等诉诸人的视、听感观以实现审美接受明显不同,在虚拟艺术活动中,典型的交互性体验方式形成了。其中,体验者的身体、虚拟现实技术、意识形成的联动,是实现交互性体验活动的关键。主流美学、文艺理论常常把审美主体性归结为单一的意识问题,而很少考虑身体要素在其中发挥的建构作用。20世纪以来的西方“身体主体”相关理论思想对此多有批判,并试图提高身体在主体中的地位。不过,这些研究基本是以前虚拟艺术为现实基础的,自有其难以避免的局限。本文聚焦当前虚拟艺术的典型形态——VR电影,以其体验者身体“自由度”为切入点,分析不同“自由度”情况下体验者身体实践及其与技术、意识之间的关系,再以此为现实基础研讨虚拟艺术体验活动中的新型身体主体理论问题。

一

“自由度”原为理论力学中确定物体位置所给定的坐标系个数。空间一点具有三个“自由度”,分别为沿笛卡尔坐标系的X、Y和Z轴三个方向的位移“自由度”。“一个三维物体则具有六个‘自由度’,分别为沿坐标系X、Y和Z轴方向的三个位移‘自由度’和绕X、Y和Z轴的三个旋转‘自由度’。”(樊炳辉17)当物体运动受到某些限制时,“自由度”会减少。如果将物体限制在一个固定位置上运动,它就只具备绕X、Y和Z轴形成的旋转“自由度”,而不具备位移“自由度”。可将此时的物体运动称作“三自由度”运动。20世纪初,“自由度”被引入人体力学,用来描述人体的关节运动。“因为人的身体由上百个以上‘自由度’的肌肉骨骼系统组成”(丁希仑165),故而我们不可能完全算清每个动作的“自由度”数量。为了便于讨论,我们将多于“六自由度”的人体活动统称为“多自由度”运动。按体验者在体验活动中身体呈现出的不同“自由度”,VR电影体验活动可以被分为“三自由度”体验、“六自由度”体验和“多自由度”体验三种代表形态或类型。随着“自由度”的不断提高,体验者身体在交互活动中的参与度和实践性也不断提升。

“三自由度”体验指体验者通过旋转身体,可以在虚拟影像中实现360°全景观看。由于技术限制,观众在影像空间中的观看位置不可变动。可将此时虚拟影像中观众的身体抽象为一个静止的三维立方体,它只具备绕X、Y和Z轴三个方向的旋转“自由度”,而不具备位移“自由度”,所以可将此体验活动概括为“三自由度”体验,如图所示:

“三自由度”体验模式示意图

体验者可通过三种方式实现“三自由度”体验。第一种为移动端VR体验。移动端VR指的是通过外接智能手机就可实现观看的VR眼镜,这类VR眼镜轻快方便,不受限于数据线的长度,观众可通过手机下载提供虚拟现实影像观看的APP,再将手机放入VR头显即可体验。如在爱奇艺APP上可以实现观看的作品有《拾梦老人》、《回到月球》(BacktotheMoon)、《虚拟梦境》、《宇宙边缘》、《灵魂寄生》等等。再如谷歌推出的Stories中的《小猪》(Piggy)、《豹之子》(SonJaguar)、《滑冰》(OnIce)等等也可以这样观看。第二种为VR一体机体验。观众可直接戴上VR头显选择其内置的虚拟现实影像进行观看。此类VR头显具有独立CPU、输入和输出显示功能,有的也内置了定位系统,如大朋M2 Pro VR、Oculus Go VR以及Pico neo VR等等。第9届北京国际电影节和第22届上海国际电影节的VR影院单元都是利用VR一体机进行放映,展映的影片包括了《原爆之木》(TheAtomicTree)、《追梦少女》(GirlIcon)、《亦真亦幻》(TheRealThing)等等。第三种为主机VR体验。主机VR需要将VR头显与电脑相连,电脑负责处理和传输图像,也可以外接各种定位输入设备,用来准确追踪和捕捉观众的位置以及姿态变化,目前三款主流的主机VR为PS VR、Oculus Rift以及HTC Vive,业内也有人将它们称为“VR三剑客”(陶文源等41)。“三自由度”体验可以选择其中的任意一种方式,并且不需要借助外部输入设备。考虑到使用的方便程度以及设备成本问题,一般会以移动端VR和一体机VR为主。

“六自由度”体验在“三自由度”体验的基础上加载了位置追踪器,通过追踪体验者在现实空间中的走、跑、跳等运动,来实现体验者身体在虚拟影像空间中位置的改变,可将此时在虚拟影像空间中的体验者身体抽象为一个运动的三维立方体,它既具备绕X、Y和Z轴的旋转“自由度”,也具备沿X、Y和Z轴的位移“自由度”,如图所示:

“六自由度”体验模式示意图

“六自由度”体验可以通过VR一体机或主机VR实现。VR一体机一般采用的追踪方式是“内向外”追踪,通过VR头显本身所具有的图像捕捉技术来实时拍摄体验者周围的环境,再利用自身所具有的SLAM(即时定位与地图构建)功能,计算出体验者的位置变化。如国产VR头显Pico neo VR一体机就是搭载了双目式的inside-out定位系统,通过实时捕捉环境信息来确定体验者位置的改变。主机VR则一般采用“外向内”追踪,即通过电脑终端的控制,在观看的现实空间中设置照相机或红外LED来实时捕捉体验者的位置,并将其输送至电脑终端,电脑再将所获得的图像信息通过3D建模来模拟得到体验者的位置和方向信息。这两种追踪方式涉及的定位追踪技术主要包括机械式追踪技术、电磁追踪技术、声波追踪技术、惯性追踪技术、光学追踪技术以及GPS追踪技术。其中光学追踪技术的应用最为广泛,光学追踪技术又具体包括红外光定位、可见光定位以及激光定位。如PS VR手柄顶端的灯泡利用的就是可见光定位,而HTC Vive VR采用的Lighthouse室内定位技术在VR头显和手柄上安装了光敏传感器,利用的则是激光定位。

“多自由度”体验在“六自由度”体验的基础上加载了动作捕捉技术,多点捕捉不仅可以捕捉到体验者位置的改变,还能捕捉到体验者的运动轨迹以及身体姿态的变化,这也就意味着体验者在影像空间中的虚拟运动更加完整,体验者不仅可以进行位移运动,还可以进行握拳、抓取、甩臂、扭动肩膀、俯仰身体等非位移性运动。随着动作捕捉技术的成熟,体验者的虚拟运动也会更精确,更能如实反映体验者在现实空间中的运动,如图所示:

“多自由度”体验模式示意图

“多自由度”体验可通过一体机VR和主机VR进行观看,但考虑到观看过程中产生的庞大的数据处理需求,目前主要还是以主机VR体验为主。动作捕捉技术主要包括机械式运动捕捉、声学式运动捕捉、电磁式运动捕捉、惯性传感器捕捉等等。动作捕捉设备主要以手柄为主,其他还包括数据手套、数据衣等。在“多自由度”体验活动中,动作捕捉设备主要以手柄为主。如“VR三剑客”PS VR、Oculus Rift以及HTC Vive都有其配套的手柄来帮助体验者在观看电影的过程中与影像产生交互。位置追踪技术和动作捕捉技术的具体工作方法,都是先由固定发射器发射信号,附在用户头部或身上的传感器接收到这些信号,然后对其进行编码送入计算机,再作进一步的信息处理。不同的是,动作捕捉技术的传感器不仅传输体验者的位置变化信息,也会传输体验者的全身动作信息。在“多自由度”体验条件下,体验者更具体、更细节的身体实践,可以通过传感器如实地反映在虚拟影像空间中,这在体验者拥有虚拟化身的“多自由度”体验活动中表现得更加突出。拥有虚拟化身的体验活动,在动作捕捉技术上又增加了运动编辑技术和人体建模技术。运动编辑技术可以将计算机捕捉到的体验者身体动作进行再编辑,人体建模技术需要根据运动编辑后的体验者动作,为虚拟影像空间中的虚拟人进行动作建模。根据虚拟影像空间中是否形成了可见的虚拟化身,还可以把“多自由度”体验活动分为“化身式体验”和“非化身式体验”两种情况。

目前,大部分的虚拟艺术仍然以“三自由度”和“六自由度”体验居多,“多自由度”的人机交互也大多是比较简单的身体动作交互,而并非与创作者设置的虚拟艺术界面进行实时的情感交流,这也就大大限制了虚拟艺术的情感输出,体验者虽然通过自身的“自由度”体验进入了影像空间,但其在虚拟影像空间中进行体验时仍然像一个密闭空间的闯入者,而并非一个空间的融入者,这就需要技术创新为体验者提供更加逼真的虚拟空间,从而使体验者获得更具“自由度”的体验。

二

如上三种身体“自由度”体验活动之所以可以有效展开,首先是因为体验者的身体和VR技术形成了联动关系。此处不能按“技术决定论”思维,认为技术控制、决定了身体。而是身体与技术相互作用,先是技术延伸了身体,然后是身体同化了技术,技术发挥身体功能,实现审美意义生产。这就是VR电影交互性体验的技术身体化。

“三自由度”体验已经具有了明显的技术身体化倾向,具体表现为身体控制技术运用,在身体实践基础上,技术制造体验效果。如上,VR头显是“三自由度”体验活动首要的技术装备。“一切技术都是人体的延伸”,(麦克卢汉232)正是VR头显及其各种虚拟现实技术装置为体验者打通了一条从现实空间穿越到虚拟空间的通道。在传统电影的观影过程中,观众身体处于静止状态,因其眼展范围难以突破180°,影像被看作对象,人是观看对象之人,看与被看的欣赏状态和效果不会被改变。而现在是身体实现了三个方向的旋转“自由度”,实现了360°全景观看,人进入影像世界的状态代替了人观看眼前对象的状态。与此同时,传统电影的界面主要体现为各种类型的屏幕,各种制作、播放技术都只是界面的背景或条件,作为观看者的人也是外在于界面的。相对而言,VR电影界面已不再表现为一个对象式的屏幕,而成为了一个在场性的包括交互过程在内的交互场景。此时,VR头显及其各种虚拟现实技术装置已经从背景走向前台,成为交互式界面的构成部分。更为重要的是,体验者的身体不仅和虚拟现实技术耦合一处,而且成为了控制界面进退的动力要素。体验活动以交互方式实现了界面生成与体验活动的同构。第22届上海国际电影节展出的VR短片《怦然心动》(4Feet:BlindDate),讲述身患残疾的女主人公使用社交软件找到了心仪男孩,获得美好爱情的故事。在体验过程中,体验者通过身体转动和角度调试等交互方式,使感官和VR技术耦合一处,使界面生成与体验活动发生了同构,体验者也成为生活在主人公身边的一个陪伴者,陪她感受被父母说教时的无奈,迎来公交车上异样的眼光,体验与男孩刚开始相处时的尴尬与拘谨。在这一过程中,身体转动行为决定虚拟现实技术的生产效应,进而“使个人尚未如此延伸的部分实现重构”(麦克卢汉300)。此时,当技术借助身体或被延伸、重构为身体一部分的时候,体验界面生成,交互性体验活动得以展开。

“六自由度”体验活动借助位置追踪技术实现了体验者身体在影像空间中的自由行走,较之于“三自由度”体验,技术身体化进入了功能性的“技术身体”和“技术身体空间”形成阶段。在体验VR影片《航海岁月》(AgeofSail)的过程中,体验者可通过移动位置选择小女孩或船长视角,分别进行360°观看,也可选择在甲板上来回行走,观看海景,而不去理会影片着重展现的人物和情节。这是技术转化为功能性的身体、形成“技术身体”并获得独立行动能力的体现。在体验《夜间咖啡馆: 以VR致敬梵高》(TheNightCafe:AVRTributetoVincentVanGogh)过程中,体验者被虚拟现实技术推进梵高的油画世界,而且真正实现了“移步换景”。与传统电影中作为比喻意义上的“移步换景”不同,这里需要身体移动与文本交互并支配功能性的“技术身体”进行不断探索来实现。如进入咖啡屋,再进入隐藏在咖啡屋后面的阁楼和卫生间,再被钢琴声吸引进入咖啡厅的侧间,每一个场景都体现了这样真正的“移步换景”。此过程,亦是“技术身体”获得身体功能并具体实施身体功能的过程。

“六自由度”体验活动中的技术身体化,还体现在“技术身体空间”的形成上。身体的空间性指的是一种“处境的空间性”,“对于景象的定向,重要的不是作为在客观空间里的我实际所处的身体,而是作为活动系统的我的身体,其现象‘地点’是由它的任务和它的情境确定的一个潜在身体”(梅洛-庞蒂318)。现实世界中作为“活动系统的我的身体”总伴随着一种处境空间,即身体空间而出现。VR电影的虚拟现实技术转化生成为功能性“技术身体”的同时,也将身体空间转化为了功能性身体空间,亦即“技术身体空间”。“三自由度”条件下体验者身体移动受限,技术身体空间表现也并不明显。进入“六自由度”体验活动后,体验者身体通过位移、旋转活动和位置追踪器,在虚拟影像中形成明显的技术身体空间,并在体验活动中发挥作用。在《航海岁月》中,小女孩去营救被风浪席卷的船长,由于力量弱小从甲板上跌落到海里。此时体验者移动、旋转身体,选择到一个既能看到小女孩也能看到船长的位置。其间,尽管体验者身体在影像空间中并不扮演任何角色,但是借助位置追踪器却将现实身体空间位移延伸至虚拟场景中,形成“技术身体空间”。在现实身体以自身所具有的潜在处境空间,选择最佳的观看视角观看时,“技术身体空间”就会发挥调适作用,从而使体验者获得最佳体验效果。

“多自由度”体验活动的技术身体化,进入了更高的发展阶段。“多自由度”体验中的技术已经实现了从位置追踪到动作捕捉的转化和提升。“每一种技术在造就它的人的身上,都造成新的紧张和新的需要;新的需要及其新的技术回应,是由于我们拥抱现在的技术而诞生的——这是一个生生不息的过程。”(麦克卢汉232)动作捕捉技术与位置追踪技术之间形成的就是这种关系。动作捕捉技术叠加在位置追踪技术之上,使体验者身体被位置追踪技术延伸后,得到了进一步的新延伸,或使位置追踪技术形成的“技术身体”再进一步身体化。此过程可能出现技术身体化的两个后果: 一是体验者在虚拟空间中获得了身体角色,这是“技术身体”进一步身体化的结果;二是体验者在虚拟影像空间中造就了可见的“虚拟化身”。在这两种情况中,体验者都可以与虚拟影像产生实质性的交互。非虚构VR影片《战地明信片》(NothingToBeWritten)中的影像在战场、医院、走廊等场景中来回转换,体现了战争中士兵对亲人的思念以及对故土的眷恋。体验者需要通过手柄来控制影片中“信件”的运动轨迹,将散落在周围的“信件”通过手柄选中,再将其移动到眼前观看。此时,体验者身体俨然已成为虚拟影像中的一个行动角色。在VR影片《精灵鼠伙伴》(BuddyVr)的体验活动中,体验者在赢得精灵鼠的信任之后,进入与精灵鼠互相介绍的情节,此时他可以用手柄控制虚拟影像空间中的笔,在白板上写下自己的名字。这是体验者通过“技术身体”的行动角色与作为剧情角色的精灵鼠进行交互活动的成功场景。

“虚拟化身”的形成,代表了当前技术身体化的最高水准。上述几个影片中,“技术身体”获得了明晰的角色功能,但还未形成可见的虚拟化身。VR电影《涌现》(Emergence)是一部探讨个体与群体间关系问题的影片,导演企图通过个体在群体中的奔跑、挣扎、彷徨、无措,来展现人际交往中的复杂与艰难。进入体验活动,体验者可化身为影像中发光的“小人”,通过手柄控制它的前进方向,进而改变周围人群的走向。不过,此时这个化身还无法跟随体验者现实身体的变动而展现出相应的变化,这还属于较为初级的“化身式体验”形态。而在VR影像Caféme中,体验者在现实空间中的一举一动都会在虚拟影像中通过“虚拟化身”如实地反映出来。体验者戴上VR头显进入咖啡厅,低头会看到自己的虚拟机器人化身,他在现实情境中点头、俯身、摇头、环视四周等等,倒映在玻璃中的机器人化身也会做出相应的动作。这种虚拟化身是更高的身体技术化成果。

VR电影中技术的身体化得益于新技术的不断叠加和创新,技术成为了观众身体的一部分,但与此同时,观众的身体负担也进一步加大,与观看传统电影“慵懒的身体”相比,VR电影中观众的身体则时刻处于紧绷的状态,时间较长的VR电影也会造成观众颈椎和身体上的不适,如第9届北京国际电影节在“VR影院”单元上连续不间断地展映了5部VR短片,总时长大约在50分钟以上。观众全程需要坐在360°的旋转椅上通过不断地扭动身体进行观影,参与全程的观众会感到眼睛以及肩颈的不适。再如VR电影《家在兰若寺》,影片全长56分钟,共由14个镜头,4个场景组成,情节简洁,全片节奏缓慢,无任何互动装置,观众全程需要坐在旋转椅上进行观看。观众全程下来的观影状态呈现出比较明显的疲惫状态,如何在较长的观影时段中吸引观众的注意力,并克服VR头显造成的不适也是VR电影在未来发展中需要重要考虑的一个方向。

三

作为人特有的活动方式,VR电影体验毕竟要体现为人的感觉、认知、情感、理解等意识活动。不过,与传统接受活动主要诉诸观者的意识反应活动不同,VR电影是以身体实践为基础的交互式体验,其意识活动与身体实践无法分割。在此,我们不能按传统意识论哲学美学思维,认为意识与身体是二元性的,且前者支配和引导着后者;而是应该看到身体覆盖了意识,身体活动覆盖了意识活动。此即VR电影体验者意识的身体化。

“三自由度”体验活动中体验者的意识身体化,主要表现为两种情况。一是在交互程度低的“三自由度”体验活动中,体验者关于影片的感知、情感、理解等意识行为都是通过身体活动完成的,即此意识是通过这种实践活动“生成”出来的身体化意识。在传统电影中,观众因身体处于静止状态,与画面文本隔着作为界面的屏幕,故而难以获得真正的“具身体验”。相对而言,VR电影体验者采取抬头仰视的动作,既是调整观看角度,也是控制界面将自身融入界面的过程。这样电影文本与体验者的距离被消弭了,体验者面对屏幕形成的“感觉截断”被去除了,一种相对真切的“具身体验”形成了。在VR电影《拾梦老人》的最后,主人公变身成为圣诞老人,通过魔法把平时拾荒捡来的物品变为满天的圣诞礼物。此时,体验者必须通过转动身体并且仰视上方,才能感受到满天都是圣诞礼物并落向自己的壮观景象。即是说,体验者的视觉冲击和临场感、具身感等意识活动的形成,需要以身体在现实空间中的运动及其将意识推入虚拟影像空间,作为前提。此时体验者意识需要通过具体的身体实践与影片文本进行简单交互,才可获得。

二是在剧情交互式体验中,体验者选择剧情走向、二度创造出新剧情的意识行为,也是经过身体通道和以身体实践推动完成的。VR电影《灵魂寄生》剧情走向关节点处,画面就会出现剧情发展不同走向的对话框,此时需要体验者作出决定剧情走向的选择。与只是进行360°自由观看的VR电影相比,这种体验者选择剧情、决定情节走向的体验形式属于强势交互式体验。很显然,强势交互式体验的意识活动已经不能停留于感知、情感、理解等接受层面,而是首先要进行更具能动性的选择甚至发挥二度创造剧情功能,其次才是接受功能。这种强势交互式体验之所以能够形成,这种接受与创造的双重意识功能之所以能够发挥作用,一方面,需要依靠体验者身体活动以获得虚拟影像空间中的“非剧情信息”(如何选择的提示性信息),再通过头部操控视线作出选择;另一方面,则需要身体调动起更为复杂的“神经系统联结感知和运动表层的方式”。①这两个方面结合在一起所形成的意识身体化,要比非剧情交互式体验中一般性意识身体化复杂、深广得多。

“六自由度”体验中意识身体化,进入了体验者可以获得“虚拟性的具身意识”的发展阶段。在《夜间咖啡馆》的体验活动中,体验者进入梵高油画世界、实现了真正的“移步换景”时,它们所带来的体验既不同于《拾梦老人》中仰头看到漫天礼物的刺激,也不同于《灵魂寄生》中选择剧情走向时产生的快感。因为后两者作为“三自由度”体验主要来自现实身体实践的推动及其对意识的覆盖,而前者作为“六自由度”体验,不仅如此,而且还包括不同体验过程延伸到虚拟空间中功能性“技术身体”的建构。这就形成了“虚拟性的具身意识”。如果说,“具身意识”是身体活动带动生成的意识,那么,“虚拟性具身意识”就是身体和被VR技术延伸了的身体或“技术身体”联合建构生成的意识。另外,“虚拟性的具身意识”有时也来自“技术身体空间”的作用。VR电影《暗淡之瞳》(GloomyEyes),讲述的是僵尸Gloomy和善良的人类小女孩以纯真友谊感动太阳,使其重新升起,照亮被僵尸统治的黑暗世界的故事。影片的每一个场景并不是遍布在360°的空间内,而是会集中于一个区域,当切换到另一个场景的时候,结束的场景会逐渐变黑,新的场景会在另一个发起光亮的地方出现。而一个亮起来的场景空间和一个变黑的场景空间不断轮替的过程,首先伴随着体验者现实身体位置的改变和移动,其次也是不同“技术身体空间”的转换过程。而正是后者的不断转换和前者的转动、位移、调适视角等活动相互助推,并一同作用于体验者的意识,才给体验者带来了特殊的融入性感受。

“多自由度”体验中的意识身体化呈现出两种更为复杂的情况。首先是深度强势交互体验活动中的意识表现出了更加独立的创造倾向。在位置追踪技术的影响下,“多自由度”体验者的身体已不仅仅只是通过视线的选择,从叙事外部影响整体剧情,而是通过身体“多自由度”实践深入了剧情内部,与人物、道具甚至场景空间等形成了“深度强势交互”。在《精灵鼠伙伴》(BuddyVr)中,体验者需要通过手柄控制奶酪来与精灵鼠建立信任关系,还需要通过手柄控制巧克力棒来敲击鼓面。影片最后,体验者通过控制手柄将球抛掷到洞外吸引女孩的注意,来帮助精灵鼠逃逸。“多自由度”体验中的意识就是身体带动的“深度强势交互”活动下的产物。对比视线选择和“剧情交互”,此过程中体验者的身体实践被激发出了更多的潜能,体验者的感知、情感、理解等意识也更依赖这种潜能的发挥。无论是“三自由度”体验还是“六自由度”体验,体验者在交互活动中的选择和创造性还是被限定在制作者前期的设定范围之内。而在《精灵鼠伙伴》的交互活动中,体验者使用虚拟笔书写名字或写出其他信息,是制作者前期不可设置的。这也就意味着,此时的体验者不仅可以根据自己的兴趣爱好进行选择,还可以通过身体实践获得完全专属于自己的意识活动。

其次,在“化身式体验”中,“化身意识”形成了。虚拟化身不是肉体在数字技术神化后的产物,也并未使现实身体瓦解。“身体的虚拟化不是一种解体的形式,而是一种人类身体的重新创造、再生、增殖、矢量化以及异质化的过程。”(Lévy44)倘若如此,“人们就能够在一定程度上把自己的重心转移到其他身体的中心里去,不仅人所处理的事情和看到的东西在那里,而且人就在那里,尽管他的肉身之躯实际上是在这里”(克莱默尔编著128—29)。如上,“虚拟性的具身意识”,是现实身体和功能性的“技术身体”共同建构起来的。据此,“化身意识”就来自现实身体和可见的虚拟化身两个身体的共同建构。两者之所以不同,主要是因为虚拟化身和功能性的“技术身体”性质及其与现实身体形成的耦合关系不同。“技术身体”只停留在一个身体行动视角或角色范围内,当其与现实身体耦合一处共同作用于体验者意识时,身体的虚拟维度还只是辅助性的,现实身体的中心地位没有动摇。而虚拟化身则是体验者可以“把自己的重心转移”其中的第二个身体,“人们在其中就像住在某个真实的身体里一样[……]这是个对自我的放弃,且没有真实性的压力,它与物理存在与身体认同性紧密地耦合在一起”(127)。这样,现实身体为中心、技术身体为辅助的等级关系就有被打破的可能,代之而来的是“意识的现实身体化”和“意识的虚拟身体化”两个不同身体化阶段。在第二阶段,体验者意识经由现实身体进入了虚拟身体,并将现实身体化意识携带其中,再经历一个虚拟身体化的熔铸过程。如此诞生的意识即“化身意识”。在VR影像Caféme中,通过咖啡馆玻璃中的镜像反射,体验者会迅速辨别出自己是一个有着蓝色眼睛的长脸机器人,并与之形成身体认同,然后才能进行接下来的交互行动,获得特殊体验。其中,与虚拟身体认同后的意识活动即是“化身意识”活动。

观众置身虚拟环境,意识呈现身体化的同时,虚拟现实技术也完全占据了观众的前额皮层以及前庭系统,前额皮层与人的情绪状态有关,前庭系统中的前庭感受器则主要对人的感受以及信息进行传输。当人在移动的过程中与人眼所见环境不同步时,人便会产生眩晕感。同样,在VR电影体验的过程中,当观众的身体运动与图像刷新不匹配时,观众便会感到不适,尤其是在“化身式体验”中,不仅要使虚拟影像的刷新率与观众的身体运动保持一致,更为关键的是,体验者在虚拟空间中虚拟化身的运动要与观众实际的身体运动进行实时匹配,这样才能彻底地解决观众的意识与身体在实现意识身体化的过程中出现的身体眩晕。但就目前VR电影中的“化身式体验”来讲,由于技术的限制,还远远达不到“实时虚拟”的程度,取而代之的是以数据库的形式来为虚拟化身进行动作预设,观众在实际观影的过程中,数据库会根据其发出的动作,迅速筛选出与之相匹配的虚拟动作,然后再通过虚拟化身的形象呈现出来。正如日本学者东浩纪所言:“这个社会所充满的拟象绝对不是毫无秩序的增生,而是在数据库的保证下,首度有效发挥功能。”(东浩纪273)数据库的模式可以解决实时虚拟所需要的庞大的数据处理需求,同时也具有自身的局限。如果体验者的动作能在数据库中找到,则可以实现精确匹配,但如果体验者的动作无法在数据库中找到,则形成模糊匹配。模糊匹配会大大降低观众在实际参与过程中的真实感,也会使观众的意识和身体产生分离感,最终影响到观众对自我身体的认知以及对虚拟化身的认知。

四

严格说来,“身体主体”理论并非一个统一流派,而是弥散于20世纪西方哲学人文学术领域的松散话语形态。它们的共同旨趣是反思批判西方传统意识性主体论身/心二元对立、主/客二元对立问题,以期重建主体或重释人与世界的关系。

尼采在剧烈地冲击意识论哲学中的理性主义主体性观念的过程中,提出了以身体或强力意志置换理性的主体论路向。在尼采看来,“我整个地是肉体,而不是其他什么;灵魂是肉体某一部分的名称”(尼采28)。支撑主体性的力量与其说是理性精神,还不如说是非理性的酒神精神(前期)、“强力意志”(后期)。而身体几乎等同于酒神精神、强力意志的实体。这样,主体性就变成了身体主体性抑或“身体-意志”主体性。但在尼采这里,理性和非理性、强力意志等,总体上仍都属于意识范畴。他以强力意志主体性替换理性主体性,不过是意识论主体范式中的内部调整。在他看来,理性和非理性、强力意志是对立存在的,而当身体与强力意志挂起钩来,身体也就和理性对立起来了。

从胡塞尔的现象学到海德格尔的“此在”论,一个重要诉求是突破意识论哲学中的唯我论,寻找人与他人、人与世界的共生关系。胡塞尔企图以意向性分析、交互主体理论和生活世界理论解决传统意识论哲学中的主客二元对立、身心二元对立问题。尽管他曾提到过“身体是所有感知的媒介”,并在后期开始重视身体的作用,不过,最终还是将“面向事情本身”的可能性归源于先验的“纯粹意识”。在这个意义上,胡塞尔研讨的主体理论仍属于意识性主体。为了不再重蹈胡塞尔的覆辙,海德格尔抛弃主体概念而代之以“此在”。“此在”的“此在性”并不表现为主体将客体纳入自己的认识范畴,而首先是在世界中“操劳”,认知世界不过是“操劳”行为过程中的次级现象。当然,海德格尔并没有正面论证过身体与“此在”的关系。但“操劳”不可能是纯粹心灵的活动,而必然是通过活生生的身体才能实现。这就意味着身体在海德格尔的“此在”论中是实际在场的。梅洛-庞蒂把海德格尔暗含在“此在”论中的身体问题挑明了,从而形成了他的“身体现象学”。梅洛-庞蒂认为,身体是意识的基础,即“我的身体确实也是世界的枢纽[……]我通过我的身体意识到世界”(梅洛-庞蒂116)。就此,梅洛-庞蒂提出了“身体图式”概念。正是“靠着这一概念,身体的统一性不仅能以一种新的方式来描述,而且感官的统一性和物体的统一性也能通过身体图式的概念来描述。我的身体是表达现象的场所,更确切地说,是表达现象的现实性本身”(梅洛-庞蒂300)。最终,梅洛-庞蒂把海德格尔的“此在”存在论推进到了身体存在论阶段,认为知觉行为或者范围更宽的意识活动就是一种人生在世的存在方式。而这种存在方式是以身体存在为前提的,或者说,“在世界中存在”的发生依据是身体,身体是先于知觉、意识的人与世界最为源初性的际会之所。

不同于现象学,法国后结构主义对意识性主体论进行了解构性阐释。福柯认为,不存在超越话语、权力、文化之外的主体,传统意识性主体论所张扬的各种主体性不过是话语、文化、权力的一个效应。身体的确可以被视为主体的一个维度,但并不存在尼采理解的那种实体化的身体,它作为主体的一部分无法逃脱被文化、话语、权力建构的命运。在其后期思想中,福柯似乎赋予了“身体主体”一种生成功能,比如通过对性经验史的考察,他提出应该像对待艺术品一样打造人的身体,从而塑造出一种新的主体风格。福柯之后,德勒兹提出了“无器官的身体”(Body without Organs或简称为BwO)概念,以对抗意识性主体。“无器官的身体”不属于有机体,而纯属自然之物,其特性是混沌、本能性、欲望化,它是“欲望的连接,流的结合,强度的连续体”(德勒兹 瓜塔里224)。福柯和德勒兹在解构传统意识性主体的同时,也在试图重新阐释一个更加源初性的身体,其中也闪烁着一个新型的“身体主体”论的苗头。相对于福柯和德勒兹,拉康对主体作了更加彻底的解构性阐释。拉康是在“三界”学说框架下讨论主体问题的。人在想象界中经历了“镜像认同”,实质是对自身的第一次误认。进入象征界,人受到了父亲的权威以及语言文化的影响,人的主体性被外界的“大他者”建构起来。而实在界是始终作为背景存在但永不显现的一个世界。人的主体性只能在实在界中实现,但实在界并不会显现,人的主体性在现实社会中也就无法寻觅。麦茨将拉康的理论和符号学结合在一起,研讨了电影观众主体性如何陷落的问题。在电影放映过程中,观众感知到剧本呈现给自己的故事内容,而误认为接收到的所指是自己“元心理”无意识的结果。从拉康到麦茨,基本上是把身体排除在主体之外来讨论问题的。比如,麦茨坦言,电影像镜子一样一切都可以反映,“但有一件事,并且只有一件事,不能在其中反映: 观众自己的身体”(麦茨42)。观众观影过程中形成的主体误认,只是意识问题,似乎与身体没有太大关系。

如上研究主要着眼的是身体和主体的关系框架,还未顾及技术问题。其实海德格尔和梅洛-庞蒂在讨论人对世界的操持、知觉活动的过程中,已经关注到了工具技术的作用。上面谈到海德格尔关于人对世界最切近的交往方式是“操劳”,“操劳”是需要使用工具的。而工具是依赖它的使用情境的,比如锤子既指向钉子,又指向使用者,它是一种“‘为了作_的东西’[……]在这种‘为了作_的’结构中有着从某种东西指向某种东西的指引”(海德格尔91)。海德格尔将工具技术的使用包含在了人对世界的经验中,或者将之看成了“我们经验世界的方式的中介”(伊德,《让事物“说话”》43)。梅洛-庞蒂把这种观念具体落实到了身体知觉经验之中。他曾举例分析:“一个妇女不需要计算就能在其帽子上的羽饰和可能碰坏羽饰的物体之间保持一段安全距离,她能感觉出羽饰的位置,就像我们能感觉出我们的手的位置。”(梅洛-庞蒂189)沿着海德格尔和梅洛-庞蒂的思路,结合实用主义,唐·伊德曾将人与技术的关系定义为四种,即“具身关系”“诠释学关系”“它异关系”和“背景关系”。其中“具身关系”居于核心,强调人与环境之间的关系,在他看来,这种关系包含了物质化的技术或人工物,即“我以一种特殊的方式将技术融入我的经验中,我是借助这些技术来感知的,并且由此转化了我的知觉和身体的感觉”(伊德,BodiesinTechnology78)。他认为技术在这里并不是“像对象一样的东西”而是应该进一步表示为“(人-技术)-环境”,它不外在于人的身体而是成为了其中的一部分。在“诠释学关系”中,唐·伊德用“人-(技术-环境)”来表明三者的关系。此处,技术与环境连为一体,技术通过语言文字这种“可读的技术”向人解释环境。在“它异性关系”中,唐·伊德将技术作为可与人同等交流的“准对象”。“背景性关系”指技术可隐匿于环境而看起来是透明的。唐·伊德不仅明确地把主体身体与世界之间技术媒介的缺环弥补上了,而且还把技术置于存在论上的优先地位,正如他所说:“技术转化了我们对世界的经验、我们的知觉和我们对世界的解释,而反过来,我们在这一过程中也被转化了。转化是非中性的。正是在这里,历史和任何的经验转向在有效性上、存在论上变得重要了。”(伊德,《让事物“说话”》58)这应该是对之前身体哲学、美学的一个重要发展。

上述西方“身体主体”思想研究的理论价值是明显的。它在一定程度上突破了单一意识(特别是理性)解释主体性带来的局限,一定程度上克服了传统意识性主体论中身/心、主/客两个二元对立,一定程度上达成了通过身体整合意识、以身体或身体-技术连接人与世界以期实现重建主体或重释主体与世界关系的目的。不过,这些研究立足的是前数字时代的历史文化和文艺现实,由于现实上的和理论家们思维方式上的局限,一些理论命题、观点与虚拟现实技术语境、虚拟艺术实践还存在着某种龃龉,甚至还存在着排异反应。如舒斯特曼宣称,“身体美学”思想是“根植于过去”的,“人类的新型科技为我们提供的信息和感性刺激越多,我们就越需要培养我们的身体审美敏感性,以便于觉察和应对紧张的超负荷所带来的威胁”(舒斯特曼26)。在前数字信息时代文化语境中,似乎人类已经形成了某种自足性的“身体-审美主体”,而新型科技和数字信息文化环境给它带来了“威胁”,为了破除威胁,才需要进一步“培养身体审美敏感性”。再如唐·伊德的技术现象学为身体主体理论提供了非常重要的技术论环节,但他本人却明确提出,他的技术观只适用于人在具体现实情境中对技术的使用,并不能将之运用于人与虚拟现实技术之间。他说:“行动中的身体为我自己作为身体提供了中心基准。这种真实生活中的身体,与那种更被动的或更边缘的,并且是向准离身性视角转变的虚拟身体相对立。”(Ihde6)即在一个虚拟的环境中,人的身体往往只是被客观化、边缘化和图像化之后与现实身体相对立的一种存在。从这样的认识出发,他把技术现象学与虚拟现实技术语境和虚拟艺术实践完全对立起来了,如此也终止了该理论走进当代这一重要语境和现实的脚步。

本文认为,“身体主体”并不存在某种自足性,而总是处于生成过程中,不同时代的不同审美现实、文艺实践会给“身体主体”性提供不同的生成质素。应该看到,作为虚拟艺术“身体主体”理论研讨语境的虚拟现实,既包括当代社会特有的虚拟现实技术语境,还应包括与传统社会文化有着连续性的广义“虚拟”文化。虚拟的本意不并是虚构、虚幻,而是潜能开发和创造性实践。人类从野蛮时代进入文明社会,不过是通过语言、符号、文化、技术、制度、习俗等“虚拟”亦即创造一个文化世界的过程。正是在这个意义上,玛丽-劳尔·瑞安等学者认为传统的符号“再现”也是一种虚拟。不同之处在于,今天的虚拟手段更加技术化了,这是在传统语言、符号等手段上面叠加了数字技术,使人类文化世界实现了内部虚拟潜能向更高层次的提升。这样看来,人类的所有文艺实践也都是一种体现创造潜能的虚拟实践。今天虚拟艺术的发展也应被看成文艺的虚拟潜能向更高层次提升的过程。研讨“身体主体”理论问题,既需要重视当前的虚拟文化、虚拟文艺现实的特殊性,还要具有更为广泛的虚拟文化语境思维。因此,把身体、“身体主体”与今天的虚拟现实、虚拟现实技术对立起来的做法是不可取的。现在需要做的是确立“虚拟”思维方式,以狭义和广义的双重虚拟文化为研究语境,立足于当前虚拟艺术的发展现实,阐述虚拟艺术体验活动中的“身体主体”的生成状态及其理论问题,以推动“身体主体”理论的当代发展。

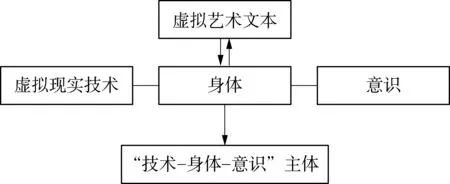

通过关于VR电影不同“自由度”体验活动的详细分析,结合前文梳理的前人相关研究成果,本文把技术、身体、意识看作虚拟艺术体验主体不可或缺的结构性要素,虚拟艺术文本是其中重要的关联性要素。如上,在虚拟艺术体验活动中,一方面,身体与技术紧密关联,身体通过技术得以延伸,技术被身体同化,形成功能性的技术身体甚至虚拟化身,以技术身体化方式参与审美意义生产;另一方面,身体与意识结为一体,形成身体覆盖意识、身体活动覆盖意识活动的实践效果,以意识身体化方式获得审美体验。因此,这里的审美主体既不是传统美学理论中以意识为核心的生命个体,也不是一般“身体美学”所标榜的“身-心”统一体,而是“技术-身体-意识”的一体化联合结构。这样,虚拟艺术体验主体也已经突破了西方“身体主体”形式,而成为了“‘技术-身体-意识’主体”。除了这三个要素及其联合结构外,还需看到虚拟艺术文本的重要地位。它不是主体内部构成要素,但作为关联性要素同样不可或缺。本文反对传统美学所秉持的那种可以脱离艺术活动存在的实体性主体、对象观念,而是把主体、对象都看成在艺术活动中不断生成着的具体存在者。这样,离开了虚拟艺术文本和主体间的交互活动,主体的存在生成都失去了物质基础。实际上,正是在这种交互活动中,虚拟艺术文本才从原来创作者的文本变成了体验者的文本,主体内部的技术、身体、意识三个要素才形成了“技术-身体-意识”一体化的结构关系,虚拟艺术体验主体也才得以生成。其具体结构关系和生成状态如下图所示:

虚拟艺术体验中的“技术-身体-意识”主体示意图

在虚拟艺术活动中,体验主体的主体性不仅没有消解,而且愈发坚挺。这种主体性既不来源于先验意识,也不来源于某个实体性的身体,更不来源于不食人间烟火的类似于“无器官”欲望化的身体,这种主体性全部来自“技术-身体-意识”的联动实践。此时的身体不是实体性的,因为它的确已经突破了作为一个肉体实物的界限,它的确已经边界“模糊”,甚至成为了某种混合物。但不能像梅洛-庞蒂、舒斯特曼等人那样将之解释为人与世界连接的媒介或者场所。如果身体是中介或场所,一个潜在的逻辑是,身体连接了世界和人(主体),那么,主体另有规定,这个规定是什么呢?也许又要回到知觉、意识、心灵等要素上去了。同时,他们一直强调身心合一,而如果身体是媒介,心灵与身体合一,就无法解释他们理论框架下的媒介与主体的关系了。身体突破实体界限主要是说,身体以实践活动的方式存在着,具体言之,即以虚拟艺术交互性体验的活动方式存在着。这种活动方式要求将意识、技术要素纳入其中,才可能现实地展开。这才使“技术-身体-意识”主体呈现为现实中的新型主体。在主体与世界关系方面,不是身体构成了人与世界的中介,而是非实体性的边界模糊的主体通过自身的技术媒介要素,将自身与世界关联在了一起。福柯、德勒兹等理论家也曾提到过身体的实践问题,但相对于他们所说的话语实践、无机体的自然混沌状态下的神秘实践,我们更倾向于马克思所说的身体生产实践。更为重要的是,没有任何存在者是先于这种身体实践的,也没有任何存在状态是在身体实践前可以预期的。因此,也没有任何外在于身体实践的规定性来规定主体。在虚拟艺术体验活动中,一切都在交互性实践过程中,一切现有与先有的规定都可能失效,一切也皆有可能发生。“技术-身体-意识”主体性就在这种实践中得以展现。

结 语

体验者通过不同“自由度”参与虚拟艺术的体验,打破了传统艺术局限于精神感受,只诉诸视、听感官的局限。当然,也需要看到,技术、身体强势参与艺术实践,一方面构建了新的主体结构,另一方面也对体验者的实际参与造成了束缚,这就需要我们不断地去完善虚拟现实技术,从而降低技术参与的透明度。目前的VR头显以及数据线的长度在观众实际参与的过程中仍然制约着观众自身身体创造性的发挥。当前,VR电影数量已经在不断增多,但仍缺少具有代表性的作品,优质内容的缺失仍是目前VR电影发展受限的主要原因。另外,我们也需要加强VR电影整体产业链的建设,建立线下的VR影院,保障VR电影的盈利,实现VR电影良性的生产营销机制,这样才能不断地激发创作者创造出更多优秀的作品。最后,新主体的产生也意味着观众需要对自我进行重新的认知,当观众进出虚拟环境时,他们对自我意识以及自我身体的认知都会受到冲击,“当人体无法探查或避免刺激的根源时,就会诉诸自我截除的力量或策略”(麦克卢汉75)。这也是中枢系统对人体自身的一种保护机制,但是这种保护机制是靠麻木和堵塞感知通道实现的。当观众长时间地融入虚拟环境时,他们的中枢神经系统发挥保护作用,使他们通过对虚拟影像的迷恋和麻木而逐渐适应其中的环境,形成对自我感觉的截断,但当他们再次回到现实环境时,“自我截除是不允许自我认知(Self-amputation forbids self-recognition)的”(麦克卢汉76)。因此,这也从存在论上导致了观众“自我感”的丧失。关键的问题在于虚拟现实越逼真,观众就会越麻木,观众的“自我感”也就丧失得越严重,但如果虚拟现实的真实度没有那么饱和,观众也不会对此产生兴趣,更加不会去体验。本文在VR电影观影实践的基础上新提出的“技术-身体-意识”主体也仅仅只是初探,仍需要继续研究大量的虚拟艺术体验主体而对其进行完善和充实。

注释[Notes]

① 当代认知科学提出了相对于“离身认知”的“具身认知”问题。“离身认知”的意思是认知作为一种精神智能同作为物理实体的身体没有本质联系。而“具身认知”则将知觉看作身体运动的一部分,人的认知行为与主体身体的“神经系统联结感知和运动表层的方式”紧密关联,即“具身认知”被看作身体带动感知的“生成”过程。参见F.瓦雷拉汤普森罗施: 《具身心智: 认知科学和人类经验》,李恒威等译(杭州: 浙江大学出版社,2010年),第139页。本文认为,可以把这里的“具身认知”扩大为“具身意识”。

引用作品[Works Cited]

东浩纪: 《动物化的后现代》,褚炫初译。台北: 大鸿艺术股份有限公司,2012年。

[Azuma, Hiroki.PostmodernAnimalization. Trans. Chu Xuanchu. Taipei: Big Art Co. Ltd., 2012.]

吉尔·德勒兹 菲列克斯·加塔利: 《千高原》,姜宇辉译。上海: 上海书店出版社,2010年。

[Deleuze, Gilles, and Felix Guattari.AThousandPlateaus. Trans. Jiang Yuhui. Shanghai: Shanghai Bookstore Publishing House, 2010.]

丁希仑: 《拟人双臂机器人技术》。北京: 科学出版社,2011年。

[Ding, Xilun.HumanoidTwo-armRobotics. Beijing: Science Publishing House, 2011.]

樊炳辉: 《机器人工程导论》。北京: 北京航空航天大学出版社,2018年。

[Fan, Binghui.IntroductiontoRobotEngineering. Beijing: Beihang University Press, 2018.]

马丁·海德格尔: 《存在与时间》,陈嘉映、王庆节译。北京: 商务印书馆,2015年。

[Heidegger, Martin.BeingandTime. Trans. Chen Jiaying and Wang Qingjie. Beijing: The Commercial Press, 2015.]

迈克尔·海姆: 《从界面到网络空间——虚拟实在的形而上学》,金吾伦、刘钢译。上海: 科技教育出版社,1997年。

[Heim, Michael.TheMetaphysicsofVirtualReality. Trans. Jin Wulun and Liu Gang. Shanghai: Shanghai Scientific and Technological Education Publishing House, 1997.]

唐·伊德: 《让事物说话》,韩连庆译。北京: 北京大学出版社,2008年。

[Ihde, Don.LetThingsSpeak. Trans. Han Lianqing. Beijing: Peking University Press, 2008.]

——: 《技术与生活世界: 从伊甸园到尘世》,韩连庆译。北京: 北京大学出版社,2012年。

[- - -.TechnologyandtheLifeworld:FromGardentoEarth. Trans. Han Lianqing. Beijing: Peking University Press, 2012.]

- - -.BodiesinTechnology. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002.

西皮尔·克莱默尔编著: 《传媒、计算机、实在性——真实性表象和新传媒》,孙和平译。北京: 中国社会科学出版社,2008年。

[Krämer, Sybille, ed.Media,Computers,andReality:RepresentationofRealityandNewMedia. Trans. Sun Heping. Beijing: China Social Sciences Press, 2008.]

Lévy, Pierre.BecomingVirtual:RealityintheDigitalAge. Trans. Robert Bonono. New York: Plenum Trade, 1998.

马歇尔·麦克卢汉: 《理解媒介——论人的延伸》,何道宽译。北京: 商务印书馆,2000年。

[McLuhan, Marshall.UnderstandingMedia:TheExtensionsofMan. Trans. He Daokuan. Beijing: The Commercial Press, 2000.]

莫里斯·梅洛-庞蒂: 《知觉现象学》,姜志辉译。北京: 商务印书馆,2001年。

[Merleau-Ponty, Maurice.PhenomenologyofPerception. Trans. Jiang Zhihui. Beijing: The Commercial Press, 2001.]

克里斯蒂安·麦茨: 《想象的能指》,王志敏译。北京: 中国广播电视出版社,2006年。

[Metz, Christian.TheImaginarySignifier. Trans. Wang Zhimin. Beijing: Chinese Radio and Television Publishing House, 2006.]

弗里德里希·尼采: 《查拉斯图拉如是说》,尹溟译。北京: 文化艺术出版社,2003年。

[Nietzsche, Friedrich Wilhelm.ThusSpakeZarathustra. Trans. Yin Ming. Beijing: Culture and Art Publishing House, 2003.]

Ruzanka, Silvia. “Virtual Art Revisited.”EngineeringRealityofVirtualReality(2014): 79-86.

理查德·舒斯特曼: 《身体意识与身体美学》,程相占译。北京: 商务印书馆,2011年。

[Schusterman, Richard.BodyConsciousness. Trans. Cheng Xiangzhan. Beijing: The Commercial Press, 2011.]

陶文源等: 《虚拟现实概论》。南京: 江苏凤凰科学技术出版社,2019年。

[Tao, Wenyuan, et al.AnIntroductiontoVirtualReality. Nanjing: Jiangsu Phoenix Science and Technology Publishing House, 2019.]