哈尼梯田世界文化遗产地文化治理研究

吴炆佳 孙九霞

[摘 要]文化治理的理论意图为通过文化的作用实现政治与经济的调节。文章选取云南红河哈尼梯田世界文化遗产地为案例,引入文化治理和日常生活政治的概念,通过参与式观察、半结构化访谈和文本分析的方法,探讨旅游发展背景下政府对世界遗产地的文化治理过程,分析当地居民在旅游参与过程中的实践行为和抵抗策略。研究发现:政府和旅游开发商运用物质空间秩序重建、自主治理模式引入和反身性主体塑造3种主要技术对世界遗产地进行文化治理;村民通过抵抗实践来争取物质空间使用权并催生新的社区内部生产关系及社会关系;文化政策和村民实践共同建构了世界遗产旅游地空间,并由此形成完整的“文化治理”模式。该研究既丰富了文化治理的相关理论成果,也为旅游目的地治理提供了新的思考和尝试。

[关键词]文化治理;日常生活政治;世界文化遗产地;哈尼梯田

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2020)08-0071-10

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2020.08.013

引言

随着我国改革进程的不断深入,地区的发展紧密地与文化联系在一起[1-2],文化引领的发展(culture-led development)成为解决地区发展问题最受欢迎的模式之一[3]。在经济全球化发展的今天,区域和地方对文化独特性的追求和强调说明了文化对于地方经济发展的重要作用[4]。Harvey更进一步将地方对文化独特性的追求比喻为垄断地租(monopoly rent),认为正是文化所具有的独特性和原真性确保了地方发展的垄断地位[5]。在城市和区域发展的语境中,文化在其中的运用已经成为全球性现象,区域治理联盟与文化经济相结合,共同成为区域振兴的手段[6]。遗产旅游、少数民族文化旅游和原住民文化旅游等分支构成的文化旅游[7],被认为是一种依赖目的地文化遗产资源并将其转化为产品的旅游形式[8],为目的地社区带来经济收益、减缓人口流失等积极效应。我国的旅游业发展一直以文旅融合为核心,2018年4月8日文化和旅游部的正式挂牌成立,进一步标志着在发展主体、机构改革和行政改革层面的文旅全面融合新时代的到来。

然而,文化旅游发展所引发的旅游社区生计方式可持续发展困境[9]、社区在经济收益和决策权方面的缺失[10-11]、乡村社会和文化结构瓦解[12]以及空间和景观的转型[13]等影响,已引发学界关注。作为文化旅游的一个重要分支,遗产旅游被纳入发展和现代化的话语[14],成为社会调节和经济发展的重要手段。遗产不仅是一种实践或现实景观的集合,同时也是一种社会过程和专家知识或话语[15]。遗产的生产不再单纯关注遗产本身的内容是什么,更加关注遗产如何被工具化为政府行使治理权力的手段,以及遗产化过程产生了怎样的政治合理性[16]。地方借助遗产旅游发展的契机,促进现代化建设和社會文明发展,遗产成为社会干预和秩序建立的关键工具[17]。由此可见,学术界对遗产项目的探讨并非单一地关注其是否为当地文化的真实呈现,也将遗产展示视为一种治理的手段。这种借助遗产文化来实现地方文化保护和发展的治理模式即为文化治理(cultural governance)。这种治理模式能否有效地引导和规范旅游发展,是旅游行业和学术界研究思考的重要课题。本文通过对云南红河哈尼世界文化遗产地的深度调查,试图探索旅游发展中政府、旅游企业和当地社区等多元主体对“世界文化遗产地”这一文化概念的认知,梳理各主体协同建构文化治理的过程,厘清国家、社会和文化在文化治理过程中的互动关系,最终寻找适合我国社会文化背景的旅游地治理模式。

1 相关研究回顾

1.1 文化治理的内涵

英国伯明翰学派后期代表人物Bennett是最早将文化与治理这两个概念结合起来的研究者,引领了文化研究领域的葛兰西转向(turn to Gramsci)。Bennett受到Gramsci“文化霸权”理念的影响,认为“文化被视为不仅关于表征和社会意识,同时也关乎机制实践、管理程序和空间知识的组织安排”[18],将结构主义意识形态的灌输和文化主义主张的自下而上的对抗结合起来,形成了治理性文化观。Bennett认为,“文化是一组独特的知识、专门艺术、技术与机制,通过符号系统与权力技艺的机制,对社会交往产生作用并与之相关联”,这一过程即文化治理[19]。在此过程中,政府为了能够保障相关项目得以实践、合理化和可操作,将文化纳入官方话语体系中,形成具体的文化政策,生产出围绕政治权力的文化知识和话语。文化产品和活动是政府在社会管理中主要的实施手段[20],文化产业、区域和乡村发展以及社会管理是权力-知识应用体系的重要组成部分[4]。已有研究主要关注文化治理的两个面向:一方面,聚焦文化的工具化功能,突出国家和资本等主要结构化力量对文化的引导和塑造,通过文化实践促进当地经济增长,文化机构和文化产业是这一视角下的主要研究对象和焦点[21];另一方面,强调文化的治理功能,认为文化是一种生活方式以及智力、精神和审美发展的一般过程,即通过文化这一治理技术实现对人口的调节和知识生产,注重对某些类型的主体和公民的培养[22]。

尽管文化治理在具体实践中可以展现包括政治、社会和经济等不同方面的形态,但其实质都是要透过文化和以文化为场域达成治理的目标。治理主体对文化这一概念的单一化定义使得社会成员成为被动的接收者,而非文化的积极塑造和实践者[23]。例如,贵州安顺政府将屯堡文化视为发展的手段,通过与旅游企业合作,让村民全部搬离村寨来建立一个“真实的”屯堡村寨博物馆,将传统建筑作为屯堡文化的主要表现形式,以吸引更多游客前来[14]。这种发展手段只能给少部分外来精英带来利益,社区居民无法参与当地旅游开发的决策制定。类似地,广东新兴县高端禅宗文化生态旅游产业园的建设进一步体现了文化在经济领域的运用。政府在建设文化生态旅游产业园的过程中,统一界定禅宗佛教,并以此作为推动当地物质景观现代化发展的主要动力,当地居民在日常生活中与禅宗的关系被重新定义[24]。在我国的旅游实践中,政府通过文化话语和知识生产来引领发展,但这种政府引领的发展更多地体现权威话语,忽视了文化的复杂性和包容性,同时,缺乏对于文化治理实践的内在机制以及当地主体能动性的探讨。

本文在现有研究的基础上,将文化治理界定为社会治理的一种重要手段,指通过文化来调节国家、市场和社会之间的关系,文化治理体系由治理主体、治理技术、社会回应,以及治理过程中生产出的话语、知识等组成。文化治理体系不仅继承了Foucault在体制(regime)这一概念中所提出的权力主体互动而形成的稳固状态[25],更进一步强调Boundieu在场域(field)概念中所指的多元主体在文化治理过程中的双向性互动[26]。

1.2 旅游语境下的文化治理分析框架

学术界对于文化治理的研究多采取理论梳理和概念性解读的方式,鲜有针对具体案例的可操作性分析框架。王志弘关注文化在政治、经济和社会场域的作用,提出文化治理是由主导的结构化力量、操作机制、主体化建构以及文化抵抗和协商构成的场域[27]。这一分析框架对本文具有启发性意义,但是并不完全适用于旅游语境下的文化治理体系分析。一方面,该分析框架没有明确治理主体的构成,缺乏对各治理主体之间权力互动关系的描述;另一方面,在主体及其能动性层面,王志弘主要以城市的文化治理为研究基础,提出包含社会运动等非系统的文化抵抗以及制度化的公共领域的沟通方式,忽视了社区主体在日常生活中的行动策略,单一化了社区的态度。

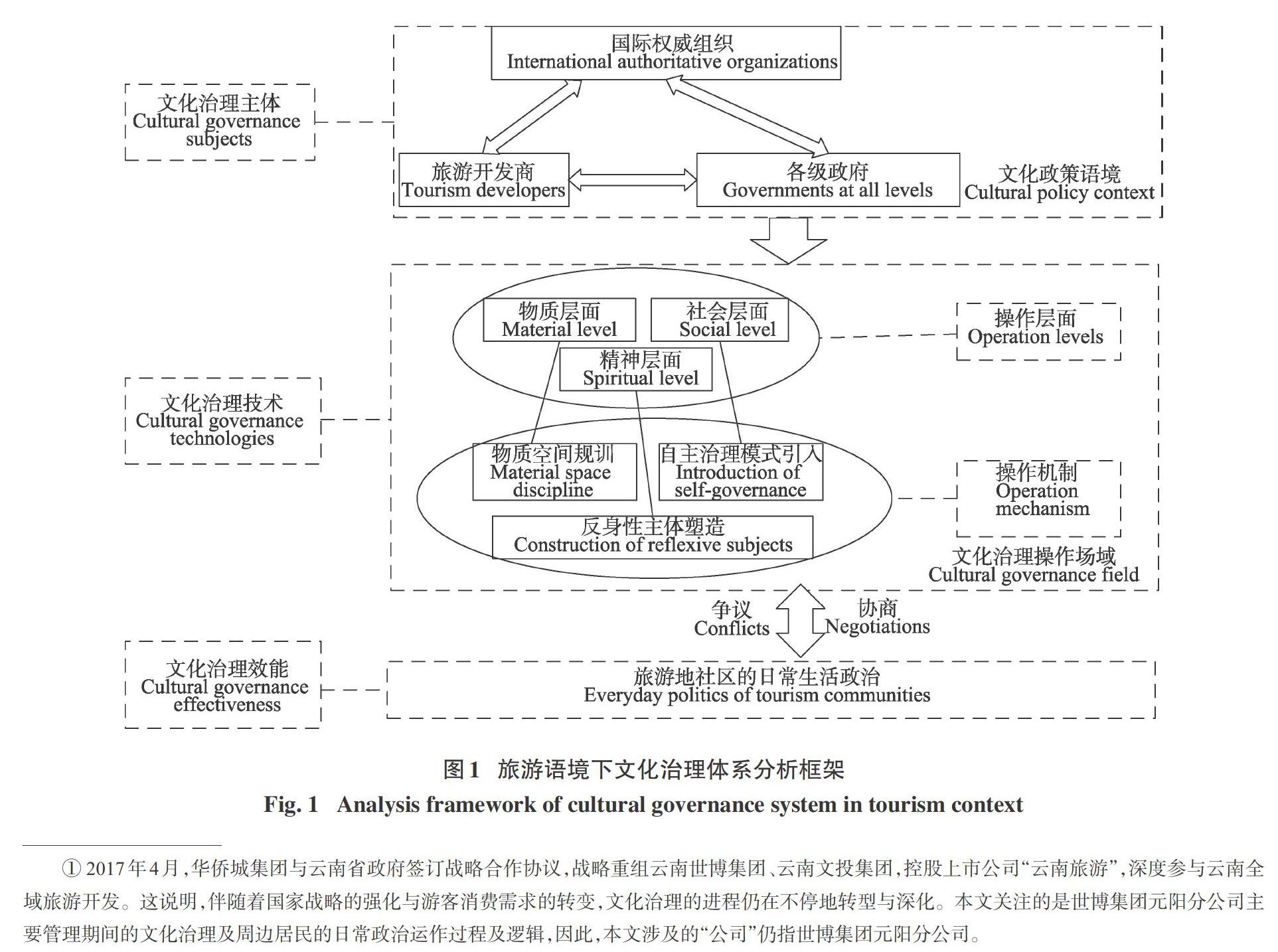

因此,笔者结合已有研究和我国旅游发展实际,提出旅游语境下的文化治理分析框架(图1)。本研究将旅游发展作为文化治理的宏观发展背景和驱动力量,首先明确文化治理主体,进而将物质层面(物质可见性)、社会层面(社会内生秩序)以及精神层面(思考和反思方式)这3个方面视为操作层面,具体地通过物质空间规训、自主治理模式引入以及反身性主体(reflexive subject)塑造等操作机制进行文化建构和地方治理。反身性主体即是顺应治理主体意图的自主治理主體,文化治理的最终目标是为了使人们能够通过与治理者的反思性协商而形成独立的意识形态和认知,进而实现对人口的治理这一目标[28]。然而在具体的旅游发展语境中,当文化政策的推动造成社区居民利益受损时,社区内部力量可能通过抵抗的策略与政府及旅游开发商进行协商。本研究将聚焦日常生活政治的修改或回避以及抵抗这两种形式,梳理在文化引领发展的旅游背景下,社区与政府及旅游开发商之间的互动关系,并关注这种行为所生成的新的权利关系和意义,形成社区对目的地发展政策的反馈,从微观政治层面探讨完善旅游目的地治理机制的可能。

2 案例地与研究方法

红河哈尼梯田世界文化遗产地位于中国云南省红河州元阳县,凭借哈尼民族独特智慧开发出的将梯田、灌溉系统和村寨协调地融入当地自然生态系统的可持续耕种系统,于2013年6月被列入世界文化遗产名录,成为中国第45处世界遗产地。哈尼梯田系统在空间结构上自上而下地呈现“森林-村寨-梯田-水系”这一“四素同构”的格局特征,形成了林养田、田育林的物质和能量循环的生态系统格局[29]。混居于红河哈尼梯田世界文化遗产地范围内的哈尼族和彝族人围绕梯田形成了一套完整的农业生产生活文化知识体系,人们的理念和行为准则都以维护水源和梯田活动为基准,重要节日和祭祀活动均围绕梯田农耕时令进行。

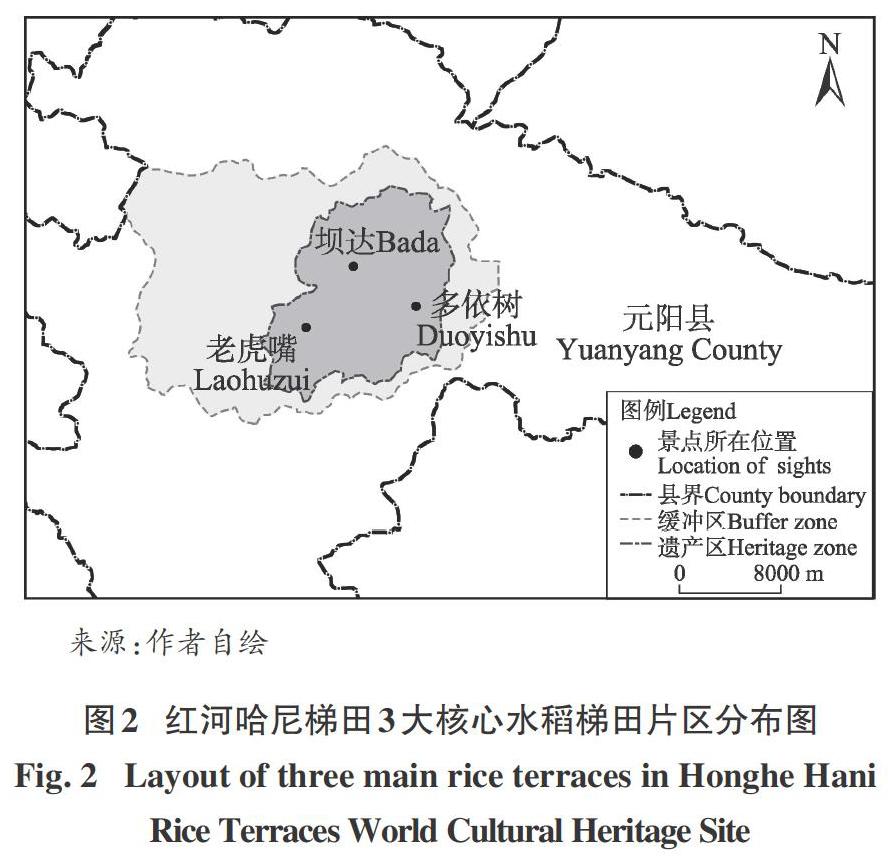

2008年,世博集团旅游控股有限公司元阳分公司(以下简称公司)①开始对梯田景区进行统一运营管理。联合国教科文组织和当地政府通过文化遗产相关政策界定红河哈尼梯田世界文化遗产地的范围和内涵。申报世界文化遗产文本中明确说明了红河哈尼梯田世界文化遗产地的范围包含遗产区和缓冲区两个部分,其中,遗产区包含了红河哈尼梯田中规模最大、最集中的3组水稻梯田片区,即坝达、多依树和老虎嘴片区(图2),这3个梯田片区也构成了哈尼梯田景区的3个核心景点。公司在景区入口及3个观景平台/景点入口处增设售票处,承诺将每年门票收入的30%平均分配给遗产区范围内的82个村寨1。

老虎嘴景区是哈尼梯田景区中梯田面积最大(约8平方千米)、景点和社区在地理位置上联系最紧密的区域。该景点所在的勐品行政村下辖3个自然村,全村共有人口4013人。其中,勐品自然村紧邻景点,户籍人口322户1710人,外出打工和求学的村民约占全村总人口50%2,长期居留村内的村民通过经营农家乐、餐厅、流动摊贩等非正规就业形式参与旅游发展。居住在公路两侧的村民多将自家房屋改建为农家乐,目前村内共有20多家村民自营的农家乐。2017年公司聘请8名勐品村民为景区员工。无论参与旅游程度如何,耕种梯田仍然是村民们重要的生计方式,主要种植梯田红米、双季水稻、玉米、芭蕉等经济作物,社区的生计方式为传统农业和现代旅游业并存。

笔者自2013年开始关注元阳哈尼梯田与周边村落,并于2017年7月15日—8月25日间,采用半结构式访谈法、非结构式访谈法和参与式观察相结合的方法,多次进入勐品村进行调研。调研对象主要包括世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会(以下简称“县梯田管理委员会”)工作人员、世博元阳梯田旅游公司工作人员、老虎嘴景区工作人员、乡政府干部、村干部、村民(流动摊贩和行李搬运工)等相关主体,共计31人。访谈时长为半小时至2小时不等,分别使用ME、MP、TG、MG和SO代表摊贩、行李搬运工、县梯田管理委员会工作人员、村委会工作人员以及旅游公司工作人员,并按照访谈顺序编码为01~31。调研围绕老虎嘴景区及勐品村地形与空间布局、政府和旅游开发商对老虎嘴景区的开发设想及计划、居民日常生计方式与生活状态、摊贩与游客互动及摊贩间互动、村民对遗产旅游开发的感知与态度等内容展开。同时,笔者将自身置入村民和摊贩的生活情境中,住宿在村民经营的农家乐,并参与居民的实地摆摊经营。之后,笔者于2019年春节期间,通过电话和微信与勐品村所在乡政府和委会工作人员以及摊贩等关键受访者进行跟踪调研,了解游客广场摊位分配和经营情况,更加充分地掌握政府和旅游开发商对遗产旅游地形象构建的过程和社区主体在此过程中的回应。

3 政府与旅游开发商对世界文化遗产地品牌的建构

“世界文化遗产”是勐品村发展的主要引领动力,市场话语下的文化政策是当地政府和旅游开发商这两个文化治理主导主体治理理念的体现。旅游开发商与政府合作,围绕“世界文化遗产”生产出一系列文化符号,具体通过物质空间秩序的重新建立、自主治理模式的引入以及反身性主体的塑造,树立“世界文化遗产地”这一品牌。政府和旅游开发商这两个主导治理主体意图将政治和经济发展目标内化为村民的自我(治理)技术(technologies of the self)[30],达到通过文化引领发展对旅游地社区进行治理的文化治理目标。

3.1 物质空间秩序的重新建立

政府和公司通过对旅游社区物质景观可见性形式(forms of visibility)[31]的重建,进行可治理空间(governable space)[32]的物质实践。在这种可治理的空间中,新的、标志性的吸引物的创建使得人们能够获得全新体验和经历。在老虎嘴景区,政府和公司通过对公路、观景平台以及游客广场等物质实体的修建,规范参与旅游活动的社区居民以及游客的行为,在彰显“世界文化遗产地”目的地形象的同时,也传递出政府利用文化加强当地社区现代化和城镇化发展的意图,进而建立新的物质空间和社会管理制度。

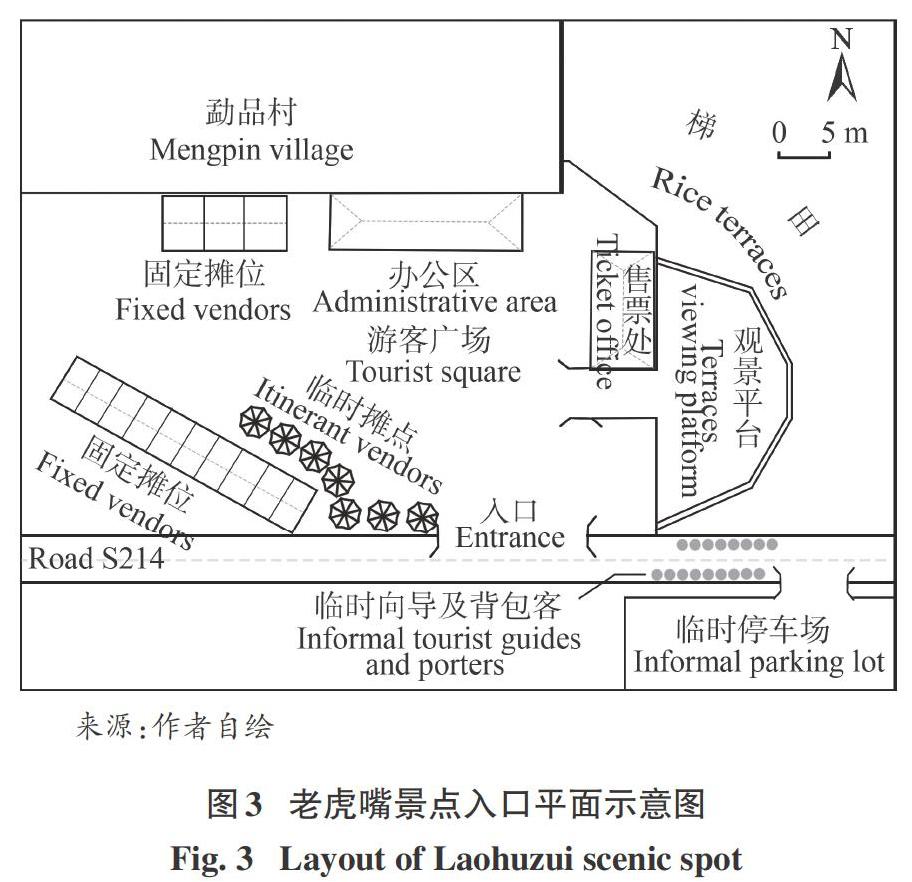

物质空间的现代化改建也极大地改变了村民的日常生活路径。首先,连接各景点的公路维修改造改善了景区内部交通条件,在为游客提供更好的游览体验的同时也改善了周边村民的出行条件。原有的公路仅为单车道,为了建立良好的旅游形象和满足游客游览需求,政府征用部分农地拓宽景区入口处公路。其次,公司在景点内修建的观景平台和步道规定了观赏梯田景观的“最佳游览路线”,景点内部的标识系统突出展示哈尼梯田景区所在区域的农耕文化以及环境保护的理念。再次,梯田管理委员会为了维持梯田景区范围内人工建筑与自然环境协调的规定,公路两侧的居民房屋不得高出地面3层以上。最后,作为老虎嘴景点入口的游客广场则兼具文化遗产展示和摊贩管理两种功能。游客广场于2015年动工,起初为景点的售票处及停车场;2017年起将停车场改建为固定摊位以及公司办公区域(图3),意图将售卖旅游商品的摊贩聚集在此规定区域内,以便规范景点入口处的秩序。

与此同时,政府和公司通过对制度、管理过程等的控制,规范人(摊贩)和空间之间的关系。政府和公司制定的维护“世界文化遗产地”形象的机制主要包括两个方面:第一,建立摊贩管理联合执法体系,具有管理权的元阳县旅游部门、县物价部门、乡政府和公司根据景区构成,划分出具体摊位使用空间,使摊贩在规定范围内摆摊。将管理权下放到更小尺度的村委会,以利于实现摊位更精细和有效的日常管理,使空间内的不规范行为能够立即得到纠正或整治。第二,实行日常的监督和检查,联合具有执法权的县梯田管理委员会执法队和公司安保人员,主要查处景区入口处的摊贩乱摆、强买强卖,以及私下带游客逃票进入景区等行为。

政府和公司通过对物质空间和社会管理制度的重新建立,来维护“世界文化遗产地”的形象,使用话语和知识生产的方式处理旅游发展中遇到的问题。文化话语将政府引领的自上而下的发展模式合理化,同时进一步巩固了政府在引领文化单一性展示方面的权威。

3.2 自主治理模式的引入

自上而下的政策、制度和法规如何在目的地展开,有赖于文化治理实施的技术手段。哈尼梯田世界文化遗产地的旅游发展使得勐品社区由完全依赖农、渔和养殖的自给自足的生计方式转向服务业和经商。政府和旅游开发商通过下放游客广场摊位分配权和雇佣本村村民为公司员工的方式,在勐品社区引入自主治理模式。

游客广场摊位的分配权和空间管制权下放给村委会,强化了村委会的管理职能和经济职能。勐品自然村由于紧邻老虎嘴景区,自2000年起便有部分村民自发参与旅游业,最初的参与方式即为摆摊售卖。根据笔者的调查,流动摊贩全部为村内女性,其中,学龄前儿童在景点入口处售卖明信片、土鸡蛋等;30~40岁的中年女性则以固定摊位和流动摊位为主,经营民族手工刺绣等工艺品以及小吃铺;60岁左右的女性则主要出售自家种的芭蕉、苞谷等农副产品。2017年游客广场上新摊位修建完成后,公司将摊位出租权交由村委会,村民向村委会交付商铺租金作为村集体经济收入,由村委会支配。13个可租用商铺数量仅占常住村内户数的5%左右1,在如此激烈的攤位租用竞争中,村委会采取“提高租金价格,价高者得”的策略2。公司将摊位分配工作转交给村委会,虽然增强了村委会在乡村社区内部的管理分配权,增加了村委会的经济收入,但由于摊位稀缺,供需矛盾突出,埋下了村民与村委会之间冲突的隐患。

公司雇佣本村村民作为售票员和清洁工,一方面是作为征地的补偿,另一方面则是借用其村民身份对摊贩、逃票等现象进行监督,以此在乡村社区内部形成互相监督的网络关系。在公司和政府监督部门不在场时,老虎嘴景区入口处售票员就成为公司的代言人,维持景区入口处秩序,制止村民私自带游客逃票进入景区。清洁工则主要负责景区内部和游客广场区域的卫生清洁,监督游客广场上小吃铺业主将垃圾送至垃圾回收站,维护景区入口区域的干净整洁。公司通过员工的雇佣,建立旅游社区内部监督机制,形成新的社会网络关系。

3.3 反身性主体的塑造

政府和旅游开发商通过发掘“世界文化遗产”这一文化品牌的经济潜力,在树立和维护文化品牌形象的同时,将遗产地社区纳入“世界文化遗产”话语体系中,让居民在思想上强化民族认同和遗产认知,成为符合“世界文化遗产地”秩序的居民。

首先,政府通过在勐品社区内部树立“世界文化遗产”这一概念,将村民日常生活与世界文化遗产相联系,使村民对世界文化遗产产生认同,成为能够、愿意且理解如何按照这一话语体系进行决策的主体。一方面,审美观念的广泛宣传在日常生活中潜移默化地影响了人们的思想[33]。政府在社区内张贴海报、发放手册、召开村民会议,宣传“人与自然和谐相处”的观念,引导村民坚持梯田耕种,保护梯田生态环境,不在梯田范围内新建房屋、破坏梯田景观。另一方面,政府认为只有将村民纳入文化引领的经济发展中,让其从世界文化遗产保护中获得经济利益,他们才能产生持续的文化遗产认同。县政府负责勐品驻村工作的MG03认为,“只有让村民意识到‘世界文化遗产对他们是有好处的,只有好好保护环境,不破坏梯田,才会有更多游客来,他们会因此而赚到更多的钱。保护环境和经济利益是直接挂钩的,他们自然会相信政府的判断,按照政府宣传倡导的去做。”(2017年8月)

其次,政府借助国家“美丽乡村”建设的发展契机,促进勐品社区向现代化和地方传统并存的乡村转型,并进一步引导和规范村民的思想和行為。当地政府为了营造良好的遗产旅游环境,进行景区范围内和乡村社区内部公路修缮、用电设施搭建以及自来水系统的支持,这是由文化引领发展使“落后的”乡村地区获得风貌改善的典型案例[14]。遗产地居民的梯田和民居被视为遗产地文化的重要体现,当地政府和旅游开发商通过颁布关于房屋修建和土地使用的规章制度来规范村民的日常生活路径,以此来维护哈尼梯田景观的完整性和原真性。“世界文化遗产地”这一称号赋予政府限制村民房屋修建模式的合法化权力。县梯田管理委员会工作人员TG04在访谈中提到,“哈尼梯田世界文化遗产地范围内靠近梯田以及邻近公路两侧的房屋层高应限制在3层以内,这样才能有利于营造一个协调和谐的梯田环境。”(2017年8月)世界文化遗产旅游的发展前景则使政府和旅游开发商对卫生、文明和有序生活的推广合理化。事实上,满足游客的消费需求、促进旅游发展是政府和旅游开发商对于梯田环境保护的主要动机之一。“流动摊贩产生的垃圾会对恢复能力较弱的梯田生态系统造成重大影响,他们在景区里的叫卖和摆摊也会破坏梯田景观的整体性”(TG05,2017年8月5日),因此,流动摊贩自2013年起被禁止进入观景平台区域售卖,在游客广场区域的活动也被严格控制。

政府和旅游开发商通过对世界文化遗产地品牌的结构进行知识话语生产,并试图以此影响和塑造村民的思维方式和意识形态,使村民能够且愿意参与梯田环境保护。然而,政府采取的这些手段对村民的生计也产生了一定影响,村民在面对这些影响时往往采取回避或抵抗的策略。

4 非正规就业群体的日常生活政治与抵抗策略

勐品社区村民多以非正规就业的形式进行旅游参与,其中以流动摊贩和行李搬运工(当地人自称“背包客”)、非正规导游(以下简称“野导”)为主要形式1。当他们面对限制景区内非正规就业群体活动的相关规定时,开始采取Kerkvliet所提出的日常生活政治(everyday politics)的手段进行回应和抵抗。Kerkvliet指出,日常生活政治是人们对权威或资源的使用和分配方式的挑战,通过平静的、日常的、微妙和间接的表达形式,采取私下的手段修正或者抗拒已有的规范或规则[34]。日常生活政治可总结为支持(support)、妥协(compliance)、对规范的修改或回避(modifications and evasions)以及抵抗(resistance)这4种形式。流动摊贩对物质空间使用权的争取体现了他们由回避到抵抗,并希望达到政策修改的目标的日常政治实践;而“背包客”和“野导”的产生催生出社区内部新的生产关系,“背包客”和“野导”则对政府和公司的管理多采取回避的态度。社区主体将旅游参与作为生计方式的一种选择,通过日常生活政治实践对管理者的治理模式予以回应。

4.1 流动摊贩争取物质空间使用权

面对管理者通过空间规训的一系列治理策略,流动摊贩并非简单地被支配,而是表现出追求生存与生活权利的能动性,并通过适当的抵抗策略形成空间治理的对立面。他们对于治理的政策和规范的态度由妥协发展为抵抗,并试图通过抵抗对政策的修订产生影响。2015年开始,摊贩被统一安置在离观景台入口50米远的铺面,2017年起入驻游客广场的新铺面。目前游客广场上的流动摊贩分为两种类型,第一类是由于商铺数量稀少、租金过高,大部分村民无法获得在固定商铺里售卖的“合法”许可,无奈被动选择成为流动摊贩;第二类则是有固定摊位,但为了增加营业面积和更靠近游客上落车地点,而在固定摊位附近加摆临时摊位。不同类型的流动摊贩在面对管理者时采取不同的个体化行事方式。第一类没有摊位的流动摊贩具有极强的灵活性特征,他们使用背篓作为运输工具在公路两旁售卖。在遇到政府或公司管理人员前来检查时,会使用转移或隐蔽的策略,若管理人员多次催促,就会撤离。撤离后,多数流动摊贩会利用景区入口处长廊、广场空地、固定摊位等物理空间隐蔽,当管理人员离开后,他们返回这些地方继续售卖。这些空间转变为流动摊贩“抵抗的空间”。在政府和公司管理者离开后,他们会继续返回公路上摆卖或寻找游客。流动摊贩对此已经习以为常并有足够的经验完成抵抗。第二类临时摊位与景区入口的距离有摊贩的资深程度决定,摆放的形式则以木桌子作为商品展示台,辅以遮阳伞,晚上收工后,摊主将商品带回固定商铺中,木桌子则留在固定位置上。

当既得的空间使用权和利益遭到严重的剥夺时,这种无声的抵抗行为则会转变为个体或群体的公开冲突。个体抵抗多发生在旅游旺季的专项整治行动中。在管理者高频率、高强度的监督管理下,部分摊贩会因此与管理者发生冲突。在游客广场入口处摆临时摊位的受访者ME12(女,39岁)在访谈中提到,“我们不是不赞成保护遗产地环境,但我们要养家糊口,现在的摊位不能保证每家分到一个,我也只能在这摆摊了”(2017年7月10日)。集体抗议则可能发生在针对摊贩的群体性空间管制下。2017年春节期间完工的游客广场新摊位由勐品村村委会进行分配,摊位数由原来的15个减少为13个,目前每年3000元的租金相较过去则上涨了一倍,这引起了村民们的强烈不满。他们充分利用景区广场和公路两侧的空间临时摆放摊位,并与前来检查的县旅游部门、县物价部门等政府部门及景区管理公司的管理者发生语言和肢体冲突1。县梯田管理委员会介入调查后,与村委会协商并计划制定新的摊位划分及租赁政策。摊贩的集体抗议行动在某种程度上维持了摊位空间分配和使用的平衡关系,并促使管理者反思相关政策。集体抗议的形式说明摊贩在应对霸权性空间治理中所具有的能动作用。

4.2 “背包客”和“野导”催生新的社会关系

除了法律和制度之外,乡村社会还存在许多自发性的内生秩序,“背包客”和“野导”这两种哈尼梯田景区中重要的非正规就业形式便是其中重要代表。20世纪90年代以来,哈尼梯田壮美的梯田和云海景观吸引了来自世界各地的摄影旅游者,梯田景区内险峻的地势条件催生出辅助摄影旅游者搬运摄影器材的“背包客”这一生计选择[35]。“背包客”在搬运行李的过程中,也充当“野导”,为摄影旅游者指引最佳摄影地点,单程需要3~5小时,“背包客”成员多为25~35岁以及60岁左右的村内女性。村民们对于景区门票收入分成模式的不认可,引发了“背包客”和“野导”带领游客绕过门票站直接进入梯田观景台的现象,他们向游客收取官方门票价格的一半作为报酬。

纽带型社会资本是维持这两种非正规就业形式的关键。在家庭、朋友或同一族群内部产生的紧密网络关系——纽带型社会资本(bonding social capital)[36]保证了来自勐品村的“背包客”和“野导”之间,以及与同是村民的售票员之间的社会联系,并帮助他们避开政府或公司的监控。“背包客”通常在观景台入口的公路上等待游客,他们与在此地下车的游客进行短暂的交流,指引游客使用绕开售票口的“秘密小路”,并安全避开入口处的监控设备。“野导”之间的互惠关系是维持群体内非恶性竞争的核心。若游客被成功说服前往“秘密小路”,那么引领收入的40%将归实际进入梯田景区的导游所有,另外60%则在导游小组内部平均分配。而景点入口处售票员的默许则是“野导”可以维持生计的最关键因素。虽然政府和公司均明令禁止逃票现象,售票员作为公司职员,应该代表公司实行监督和管理的职能,但售票员兼具村民身份,因此,在上级领导不在场的情况下,他们偶尔采取“睁一只眼,闭一只眼”的策略[37]。“野导”ME07在访谈中提到,“我们都是一个村的,他(指售票员)家就住在我家隔两栋房子的地方,他们都是拿固定工资的,只要我们不被摄像头拍到,(即使带游客逃票进景区)也不会影响他的收入。”(2017年8月15日)由此,“背包客”和“野导”与具有双重身份的售票员形成不可见的日常联盟,进而能够成功地进行隐蔽的抵抗。

旅游发展催生出“背包客”和“野导”以及入职旅游公司等新的生计方式,亲缘和地缘等社会关系优先于组织行为,并且模糊了不同职业之间的边界。社区居民生计方式多样化过程中,社区内部原有的社会网络关系变得更加紧密,且生成了应对自上而下政策的基于社区内部社会关系的合作。

5 结论与讨论

在当前我国文化引领发展的语境下,政府对文化进行发掘并将其转换为经济资本促进目的地社区经济发展,是一种创新性的治理方法。当文化作为一种发展资源的时候,我们应该对政府在治理过程中所使用的技术和程序给予更多关注[24],同时,社区内部力量在此过程中的行为实践以及对政府治理方式的反馈作用也是已有研究中鲜少涉及的领域。因此,探讨旅游发展语境下的文化治理具有重要的理论和现实意义。

本研究在旅游语境下提出了“治理主体-治理技术-治理效能”的文化治理体系分析框架,拓展了文化治理理论的解释范畴。已有文化治理研究多基于城市文化产业或乡村现代化发展经验,本研究是对文化治理理论在旅游相关领域应用的拓展。在红河哈尼梯田世界文化遗产地的文化治理体系中,联合国教科文组织、当地政府以及旅游开发商是主要治理主体,他们使用物质空间秩序重建、自主治理模式引入和反身性主体塑造等治理技术进行话语建构。政府和旅游开发商使用“世界遗产文化”这一金字招牌来推动经济发展,并通过制订政策使政治和经济理性目标内化为居民的自我诉求[24],达成对人口的治理。

同时,本研究认为,旅游地社区也是文化治理的重要主体,从社区日常生活政治的视角审视文化治理的效果,弥合了宏观国家治理和微观社区不同尺度的研究,完善了文化治理体系建构。本研究通过对世界文化遗产地范围内非正规就业群体对文化遗产秩序响应的分析,展现了遗产地社区的主体能动性,体现出多元主体在文化治理过程中权力的双向互动状态。部分学者仅关注到了旅游活动中社区主体的自我表达[38],本研究则进一步指出了这些能动行为对管理政策的作用和影响,认为反身性主体不仅包含顺应式自主治理主体,也会形成抵抗式反思主体,这正是文化治理内部张力之所在。

治理主体通过将“世界遗产文化”和乡土文化的有机结合,使用旅游地社区能够接受的治理技术,才能更好地发挥文化治理的效能。文化作为一种社会规范性力量,能够引导社区居民行为。根植于乡村的旅游地社区被视为具有高度认同感的内聚型共同体,在危机来临时可以通过互惠和庇护关系提供非正式的社会保障。只有将文化治理与乡土文化情境相结合,在确保满足社区发展诉求的同时进行文化品牌建构,才能够让文化治理运转起来。

文化、治理和不平等权力始终出现在文化治理领域,旅游社区在旅游参过程中可能只获取了少量经济利益,并没有参与到决策的制定过程。文化元素被权威话语选择性展示,文化引领的发展模式可能进一步强化治理主体的文化领导权,社区可能被发展话语所引导而进入某种确定的规范体系。自上而下的文化治理过程在治理技术的掩映下变得不易察觉,乡村社区村民主体的文化理解与诉求被隔离在官方话语之外。居民主体在旅游发展过程中的能动性对增强其在地方发展中的话语权的作用和程度有多大?作为流动摊贩和“背包客”的村民应对管理者的空间规训时所采取的抵制策略虽然挑战或阻碍了不合理制度的推进,管理者也认识到社区居民的利益诉求并开始审视管理制度的合理性,然而,制度调整的结果,比如收取临时摊位卫生管理费以及背包客合作社的分成模式,都可能再次将“弱者的抵抗”变成“强者的武器”,造成社区居民权益的不平等分配,进而导致新一轮的冲突。因此,政府应当以培育积极参与和有责任感的公民精神以及提升旅游地社区自主治理能力为目标[39],让旅游地居民共同参与文化治理,居民在旅游地发展中的权利不仅是融入旅游发展的权利,还应享有参与有關决策过程、创造满足自身利益需求空间的权利,在维护社区权益的基础上实现遗产旅游地的可持续发展。

参考文献(References)

[1] LEE J, ZHU Yapeng. Urban governance, neoliberalism and housing reform in China[J]. The Pacific Review, 2006, 19(1): 39-61.

[2] HSING Y. The Great Urban Transformation: Politics of Land and Property in China[M]. Oxford: Oxford University Press, 2010: 45-48.

[3] MILES M. Cities and Cultures[M]. London: Routledge, 2007: 23-35.

[4] MCGUIGAN J. Culture and the Public Sphere[M]. London and New York: Routledge, 2012: 78.

[5] HARVEY D. The New Imperialism[M]. New York: Oxford University Press Inc., 2003: 87-136.

[6] WANG Chih-Hung. Survival strategies and identity negotiation in ethno-cultural economy: Case studies of Southeast Asian flavored restaurants in Taipei[J]. The NCCU Journal of Sociology, 2008(39): 1-44. [王志弘. 族裔-文化经济, 谋生策略与认同协商: 台北都会区东南亚风味餐饮店个案研究[J]. 政治大学社会学报, 2008(39): 1-44.]

[7] SMITH M K. Issues in Cultural Tourism Studies[M]. London, New York: Routledge, 2016: 15-32.

[8] DU CROS H, MCKERCHER B. Cultural Tourism[M]. Oxon; New York: Routledge, 2015: 15.

[9] SU Mingming, Wall G, XU Kejian. Heritage tourism and livelihood sustainability of a resettled rural community: Mount Sanqingshan World Heritage Site, China[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2016, 24(5): 735-757.

[10] YING Tiangu, ZHOU Yongguang. Community, governments and external capitals in Chinas rural cultural tourism: A comparative study of two adjacent villages[J]. Tourism Management, 2007, 28(1): 96-107.

[11] LI Yajuan, TURNER S, CUI Haiyang. Confrontations and concessions: An everyday politics of tourism in three ethnic minority villages, Guizhou province, China[J]. Journal of Tourism and Cultural Change, 2016, 14(1): 45-61.

[12] OAKES T. Ethnic tourism in rural Guizhou: Sense of place and the commerce of authenticity[C]// PICARD M, WOOD R. Tourism, Ethnicity, and the State in Asian and Pacific Societies. Honalulu: University of Hawaii Press, 1997: 35-70.

[13] SUN Jiuxia, HUANG Xiubo. Competing interests and spatial negotiation in ethnic tourism community: A case study of Baisha village in Lijiang city[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities: Philosophy and Social Science Edition, 2017, 39(2): 40-48. [孫九霞, 黄秀波. 民族旅游地社区参与中的空间协商与利益博弈——以丽江白沙村为例[J]. 广西民族大学学报: 哲学社会科学版, 2017, 39(2): 40-48.]

[14] OAKES T. Heritage as improvement: Cultural display and contested governance in rural China[J]. Modern China, 2013, 39(4): 380-407.

[15] SMITH L. Archaeological Theory and the Politics of Cultural Heritage[M]. London: Routledge, 2004: 57.

[16] BENNETT T. The Birth of the Museum: History, Theory, Politics[M]. London: Routledge, 1995: 19.

[17] BLUMENFIELD T, SILVERMAN H. Cultural Heritage Politics in China[M]. New York: Springer, 2013: 78-80.

[18] BENNETT T. Culture and governmentality[C]// BRATICH Z, PACKER J, MCCARTHY C. Foucault Cultural Studies and Governmentality. Albany: State University of New York Press, 2003: 60.

[19] BENNETT T. Archaeological Autopsy: Objectifying time and cultural governance[J]. Cultural Values, 2002, 6(1-2): 29-47.

[20] BENNETT T. Intellectuals, culture, policy: The technical, the practical, and the critical[J]. Critical Trajectories: Culture, Society, Intellectuals, 2006(5): 141-162.

[21] YUZU K. China as method[J]. Inter-Asian Cultural Studies, 2016, 17(4): 513-518.

[22] OAKES T. Making cultural cities in China: Governance, state-building, and precarious creativity[J]. Environment and Planning A, 2019, 51(1): 178-186.

[23] MILES M. Interruptions: Testing the rhetoric of culturally led urban development[J]. Urban Studies, 2005, 42(5-6): 889-911.

[24] QIAN Junxi. Redeeming the Chinese modernity? Zen Buddhism, culture-led development and local governance in Xinxing county, China[J]. Environment and Planning A, DOI: 10. 1177/0308518X16687555.

[25] Foucault M. Discipline and Punish: The Birth of Prison[M]. LIU Beicheng, YANG Yuanying, trans. Beijing:SDX Joint Publishing Company, 2012: 28-29. [米歇爾福柯. 规训与惩罚: 监狱的诞生[M]. 刘北成, 杨远婴, 译. 北京: 生活读书新知三联书店, 2012: 28-29.]

[26] Grenfell M. Pierre Bourdieu: Key Concepts[C]// LIN Yunke, trans. Chongqing: Chongqing University Press, 2018:78-96.[迈克尔格伦菲尔.布迪厄: 关键概念[C]// 林云柯, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2018: 78-96.]

[27] WANG Chih-Hung. How does culture govern? A conceptual exploration for an analytic framework[J]. Journal of Shih Hsin University: Humanities and Social Sciences Edition, 2010, (11): 1-38. [王志弘. 文化如何治理? 一个分析架构的概念性探讨[J]. 世新人文社会学报, 2010 (11): 1-38.]

[28] BANG H P. Culture governance: Governing self-reflexive modernity[J]. Public Administration, 2004, 82(1): 157-190.

[29] JIAO Yuanmei, CHEN Guodong, XIAO Duning. Ascertainment of the stable mechanism of terrace landscape in subtropic mountain areas—A case study of Hani terrace landscape in Yuanyang county[J]. Journal of Yunnan Normal University (Nature Science Edition), 2003, 23(2): 55-60. [角媛梅, 陈国栋, 肖笃宁. 亚热带山地梯田农业景观稳定性探析——以元阳哈尼梯田农业景观为例[J]. 云南师范大学学报 (自然科学版), 2003, 23(2): 55-60.]

[30] FOUCAULT M. Technologies of the Self[M]. WANG Minan, trans. Beijing: Peking University Press, 2015: 13-15. [米歇尔·福柯. 自我技术[M]. 汪民安, 译. 北京: 北京大学出版社, 2015: 13-15.]

[31] DEAN M. Governmentality: Power and Rule in Modern Society[M]. London: Sage, 2010: 23-56.