社区体育发展经验对高校体育工作的启示

高文颖,张国强

(安徽大学江淮学院 体育军事教研室,安徽 合肥 230031)

0 引言

社区体育是我国群众体育事业的重要组成,是中国特色体育事业和谐发展的基础[1]. 随着我国经济和社会的发展,各项改革的积极推进,社区体育得以迅速发展[2]. 相对于国内经济发达的地区,安徽省社区体育的发展起点较低. 近年来,在人民群众的大力支持、各级政府部门的不断努力下,探究社区体育发展规律,完善社区体育各项工作,安徽省社区体育发展取得明显的进步. 社区体育人口不断增加,居民体质水平不断向好. 安徽省社区体育取得的成绩不是偶然,其中的发展经验值得总结. 当前,安徽省高校体育的发展与其他的教育大省相比存在不少的差距,借鉴安徽省社区体育发展经验,对缩小安徽省高校体育发展与经济发达地区高校体育教育发展的差距[3],助力安徽高校体育的发展有着积极的意义.

1 研究方法

1.1 文献资料法

通过中国知网,以“社区体育”“高校体育发展”为主题进行文献查询;同时,通过网络查阅各级政府部门印发与社区体育、高校体育相关的通知和文件.

1.2 访谈法

走访安徽大学、安徽大学江淮学院、黄山学院和安徽中医药大学等10所高校的部分体育教师和部分在校大学生,对高校体育发展现状进行了解.

1.3 调查法

对安徽省10所高校中随机选取500名大学生进行运动参与、体质水平和技能掌握情况调查.

1.4 数理统计法

应用Excel软件对调查的相关数据和相关文献数据进行统计和分析.

1.5 逻辑分析法

结合文献资料对调查情况分析总结,针对高校体育发展存在的问题,借鉴社区体育发展的成功经验,通过科学吸收利用,扫除高校体育发展障碍,促进高校体育健康有序发展.

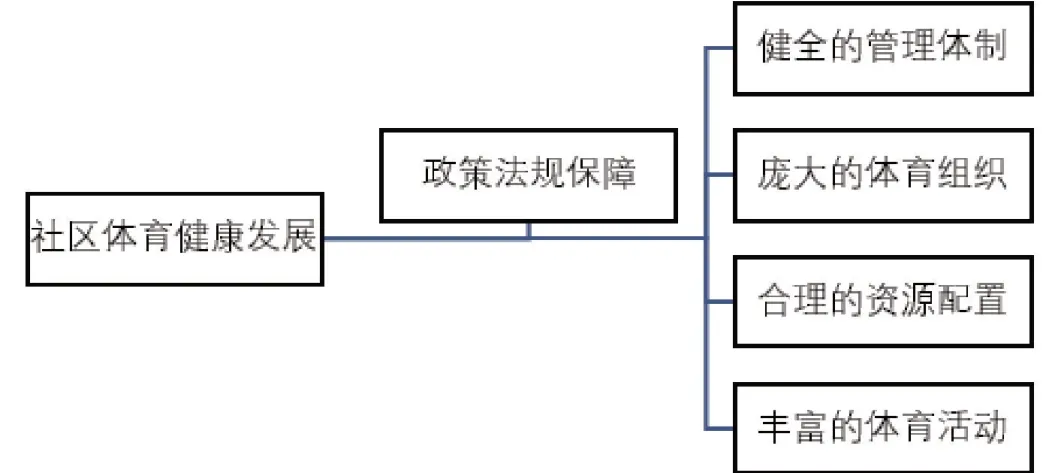

2 社区体育发展取得的成绩

社区体育作为一种群众喜闻乐见的社会形态,逐渐成为提升居民生活质量,推进基层治理格局的重要环节[4]. 当前,我国经济、科技水平的飞速发展为我国社区体育的发展铺平道路,全民健身计划的提出和实施又为社区体育的前进提供源源不断的动力,社区体育获得前所未有的发展环境. 在此背景下,安徽省各级政府部门以社区体育政策法规为导向,完善管理、优化体制,依靠保障有力的体育组织建设及合理优化的体育资源配置,通过持续开展多样化的体育活动,助力社区体育不断进步[5](见图1).

图1 安徽省社区体育发展结构图

2.1 政策法规保障支持

近年来,安徽省各级政府部门相继颁布数十项和社区体育发展相关的文件或通知. 如《安徽省全民健身条例》《健康安徽实施方案》《安徽省全民健身工程管理办法》[6]等与社区体育发展息息相关的文件.这些文件的颁布和实施,为安徽省社区体育的有序发展保驾护航,明确社区体育发展目标,扫除社区体育发展中的各类障碍.

2.2 管理体制优化健全

管理体制的建立是实现发展目标的重要保障. 社区体育的发展同样需要与之相匹配的管理体制.安徽省社区体育管理体制采用各级政府职能的纵向指导和横向实施相结合,并对社区体育的发展进行监管、调控的管理体制,对社区体育的发展、修正起到良好的作用. 同时,政府通过构建智能服务平台“全民健身皖事通”,扩大服务对象,进一步普及全民健身,全方位服务于群众的体育健身活动.

2.3 体育团体规模庞大

政府的支持、经济的持续向好、国家体育事业的发展产生大量的社会体育团体. 各类体育团体是群众体育事业发展的载体、是群众体育事业发展的助燃剂[7]. 体育团体组织是影响社区体育发展前进的重要因素之一. 截至到2017年安徽省就有注册大型体育类社团15个[8];另有资料显示,截止到2019年,安徽省登记在册的自发性体育组织130个;此外,没有进行登记的自发体育组织约为180个[9]. 这些体育组织团体的建设,形成强大的牵引力,有力地拉动社区体育的发展.

2.4 资源配置合理优化

社区体育资源主要包括体育设施资源和人力资源[10]. 当前,安徽省社区体育资源与经济发达省份相比,仍存在较大差距. 但是通过将有限体育资源的优化整合,实现体育资源效能发挥的最大化. 在对3 143名安徽社区居民的调查中了解到,对体育设施基本满意的人数为1 837人;对体育设施非常满意的人数为300人;接受过社区体育指导的人数为1 873人[11]. 社区体育资源实现高效发挥,优化资源配置是其中的关键.

2.5 体育活动丰富多彩

体育活动是社区体育发展的载体,其发展规模和质量在一定程度上决定社区体育的发展速度. 为加快安徽省社区体育的进一步发展,安徽省确立社区体育活动开展长效机制,持续开展各类体育活动.如定期举办安徽省运动会、安徽省全民健身游泳协会精英赛等赛事活动. 这些赛事活动的举办,为社区体育参与者搭建展示的平台,吸引不同人群参与,为社区体育发展注入活力,有力地促进社区体育的发展[12].

3 高校体育发展面临的问题

3.1 高校学生存在的问题

小学、中学、大学体育教育缺乏连贯性导致目前高校学生没有科学、系统地接受体育教育,进而致使大学生的运动技能缺失,身体素质水平低下. 这两个因素导致大学生消极参与体育运动,参与体育运动不积极的直接后果就是技能和素质得不到有效的提升[13],这一过程形成恶性循环. 笔者对安徽省10所高校中随机选取500名大学生进行调查统计,其中掌握两项运动技能的同学占总人数11.4%,每周至少参加一次体育锻炼的同学占总人数28.2%,大学一年级体质测试成绩及格以上的同学仅占总人数的35.4%.

图2 大学生身体素质、运动技能、参与调查统计表

3.2 高校管理部门存在的问题

部分高校管理部门将体育放在比较尴尬的“边缘学科”位置,体育学科没有得到应有的重视. 同时,存在对相关文件执行不到位情况,如《大学生体质健康测试》明确规定,体质测试成绩达不到相关要求不得正常毕业. 至今,安徽省仅有安庆师范大学一所高校在2019年宣布严格执行此项规定,省内其他高校无一要求. 这导致很多大学生虽然身体素质水平低下,仍不重视身体素质的提升,甚至在面对体质测试时都表现出无所谓的态度.

又如在《高等学校体育工作基本标准》中对体育教师工作量进行明确规定. 但是部分高校在实际工作中并未按规定执行,在计算工作量时,将体育教师实际教学课时按照比例减少,部分高校甚至降至70%;在继续教育方面,部分高校不按照《学校体育工作条例》中相关规定执行,导致体育教师在继续教育培训方面的机会屈指可数;各校在制定一些针对教师的奖励政策中,部分高校将体育老师实行区别对待,个别高校甚至将体育教师直接排除在外,直接影响体育教师的工作积极性.

3.3 高校体育资源存在的问题

高校体育资源包含体育教师为主的人力资源,也包括体育基础设施、体育课程等物力资源,这些资源对高校体育的发展意义重大.

高校体育教师的数量也是影响高校体育发展的一大因素. 在调查的高校中,存在体育教师数量不足的情况,部分高校师生比例甚至达到1:1 000[14],这种情况的直接后果就是降低体育教师教学的质和提高体育教师教学的量. 同时,高校体育教师的知识更新速度也影响着教学质量.“在当前我国高校专业体育教学中,处于经验教学层次的体育教师占有相当大的比例,达到55%[15]”. 不少体育教师在教学中“安于现状”,过度自信“教学经验”,缺乏学习、了解新理论知识的动力. 以篮球运动为例,篮球规则每隔4年就会有一定的调整和修改,而很多篮球专项教师对规则的掌握仍停留在多年前的水平,对新理论知识的获取严重滞后,影响教学效果.

在体育设施方面,体育基础设施建设失衡是影响高校体育发展的重要因素. 对部分高校的体育场地调查发现,篮球、排球项目的场地就占全部场地的57.13%[16]. 体育课的开设必然以现有项目场地为前提,不同种类运动场地建设的差异,必然导致运动项目开展的不均衡. 这对运动参与人群及数量都会产生直接的影响.

在课程资源方面,《高等学校体育工作基本标准》规定高校体育课程不得少于15个项目[17]. 在调查的10所高校体育中,有相当部分高校未能满足这一要求. 丰富体育课程资源和完善教学内容,对增强体育运动吸引力有着重要意义. 体育课程资源开发利用不足,将会阻碍高校体育教育的发展.

3.4 高校体育组织建设存在的问题

安徽高校缺乏以政府为主导建立的高校之间或高校与社区之间的体育组织. 体育组织的建设多以各高校内部建设为主,且多以组建体育社团的形式呈现.《高等学校体育工作基本标准》规定高校的体育社团数量应不低于20个[18]. 在调查的高校中,一些高校虽然满足最低要求,但社团开展活动的次数却寥寥无几. 同时,没有按照这一要求进行社团设置的高校也不在少数. 体育组织承担着传播体育理念、发展体育技能、组织与开展体育活动等重任. 这些问题的存在,对进一步发展学生身体素质、提升体育技能存在不利影响.

3.5 高校课余体育活动开展面临的问题

当前,安徽省教育主管部门每年都开展以全省高校学生为参与对象的各类单项体育赛事,但赛事周期短,参与人数较少. 参赛学生逐渐呈现出“精英化”的趋势,对大学生群体整体素质发展影响有限.

在调查的高校中,课外体育活动开展存在不足. 在项目选择方面,多选择对场地要求低、比赛过程相对安全的项目;在赛制安排方面,多采用“赛会制”,比赛安排时间集中,赛事密集,缺乏建立课余体育比赛长效机制,这违背大学生身体素质和运动技能的发展规律.

4 社区体育发展经验对高校体育发展的启示

高校体育、社区体育是全民健身计划的基础[19],加强二者的有机联系,借鉴安徽省社区体育发展之利好经验,对实现安徽省高校体育教育目标有着积极意义.

4.1 完善落实相关法规

教育主管部门,应结合体育教育发展过程中出现的问题,完善和制定相关文件,并对各级教育管理部门的具体实施情况予以监督. 形成“有文件可依,有文件必依”的良好局面. 避免出现对相关文件中的要求执行偏差甚至执行不到位的情况[20].

4.2 科学优化管理结构

针对小学-中学-高校体育教育的脱节问题,各级教育主管部门应以“体育教育一盘棋”的大局观,做到横向管理细致:在各自教育阶段严要求、抓落实,针对性的开展体育教育活动,使学生身体素质、运动技能达到所处阶段应有的水平;纵向链接紧密:各级教育主管部门应统一目标,做好各个阶段体育教育内容的衔接,使学生系统的接受体育教育. 避免出现因各级教育部门“各自为战、自扫门前雪”,而导致各级学校体育教学之间出现断层和无序的状态.

4.3 优化配置体育资源

实现安徽省高校体育发展目标,优化体育基础设施结构,均衡建设各类体育场地是前提. 只有具备这个前提,体育活动才能更好的开展. 在此基础上,进一步拓展体育教学资源,丰富教学内容. 通过结合社区体育新兴体育项目,进一步激发学生参与体育的热情,拓宽学生获得体育知识技能的渠道. 同时,鼓励高校体育教师跨校流动教学,激发体育教师的工作积极性,发挥教师的主观能动性[21],采用多种教学方式相结合的形式来发展体育教育. 多管齐下,发挥各自优势,形成合力,实现高校体育教育目标.

4.4 积极构建体育组织

高校应积极建设各类体育组织. 大胆突破,实行校内外体育组织建设一体化方针. 校外方面:突破校园壁垒,建立院校之间,学校与社区之间的联系,积极联合构建各级、各类体育组织,进一步丰富体育活动内容、建立良好的体育氛围. 通过融合发展、借鉴吸收其他院校或社区体育发展的成果经验,带动校内体育运动的发展. 校内方面:在建立校级层面体育社团的基础上,进一步细化体育组织的组建工作. 鼓励以专业、班级等层面建立小的体育团体并开展活动. 江河不拒细流而汇成海,通过拓宽大学生体育组织发展渠道、丰富高校体育活动内容等措施[22],充分发挥各级体育组织能动作用,实现高校体育发展目标.

4.5 丰富课余体育活动

学校教育的独立性和封闭性窄化体育课程的内容和形式,使社区和地方丰富多彩的体育文化生活无法有效地影响学生,割裂学生与社会环境的有机联系和互动[23]. 高校课余体育活动的开展应密切与社区体育联系,积极组织学生参加社区体育活动. 在现有基础上增加活动平台,丰富活动内容,将社区、高校的各类课余比赛合理融合,针对运动项目、学生技能水平的差异,开展不同级别的体育比赛. 扩大比赛规模、增加参与人数、提高比赛的质量、激发学生对体育运动的热情. 体育课堂教学与课外体育活动的统一结合是体现高校体育教育价值的唯一途径[24]. 加强课余体育活动和体育课内教学的联系,课外体育活动成为课内教学效果的检测,课内教育成为课外活动的指导. 课内外体育活动的有机结合,是实现高校体育教育目标的重要手段.

5 结语

学习借鉴安徽省社区体育的发展经验,以教育主管部门的政策法规为高校体育工作依据,全面优化高校体育管理机制,通过合理配置体育资源,充分发挥其效能,同时,以各类学生体育社团为载体,构建各级体育活动平台,全方位、多层面地开展体育活动. 这对实现安徽省高校体育教育发展乃至助推安徽省高等教育的进步都具有重要意义.