百岁教授的上学记

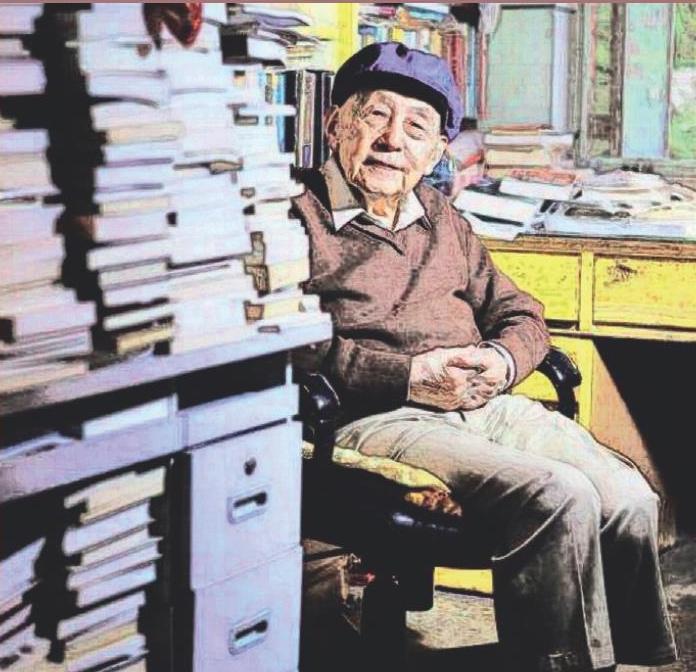

何兆武

素描 何兆武

“人生而自由,却无往不在枷锁之中。”

2020年9月,从卢梭《社会契约论》中把这句话翻译成汉语的何兆武先生,将在清华园西南园里迎来他的99岁生日。

2001年,清华大学试图为何先生举办八十大寿庆,请人来座谈,被邀者全是他的熟人,但是他一直婉拒。别人当他谦让,祝寿会如期举行。只是没想到,座谈当天,学生去接他,发现他家门上一把锁,“主角”缺席。他说自己“平凡至极”,“你应该了解自己,一个人如果有成绩,可以这么做”。

“平凡”如何兆武,除了翻译卢梭,还翻译过罗素的《西方哲学史》、康德的《历史理性批判文集》等一众作品。但如他翻译的帕斯卡尔《思想录》所言,在他的自我认知里,人是一根苇草,但是一根“能思想的苇草”。

着手翻译,就是这根喜好思想的苇草,“觉得好玩儿”揽来的“私活”——用他的话说,是“地下工厂”,是“自留地”的营生。

“中国文化,是中国人天然的优势”

上世纪50年代,何兆武的“正业”是中国社会科学院历史研究所的助理研究员,因为经常串门儿的大学同学时任商务印书馆的副总编,他接到了一个“神秘翻译任务”——罗素的《西方哲学史》。当时罗素已经是诺贝尔奖得主,又反对美国的霸权主义,中国政府特别欣赏。于是罗素把《西方哲学史》送给毛主席,毛主席就嘱咐下边的人把它翻译出来。几十年后,他才从商务印书馆的朋友那里得知“毛主席”这回事儿。

十几年前“成他人之美”口述出了《上学记》,记录了上个世纪二三十年代北京中小学的校园生活,以及他就读西南联大(1939-1946)的历史。何兆武说,自己读书没正经读,不是职业的,只是“票友式”的,但是,“读书不一定非要有个目的,而且最好是没有任何目的,读书本身就是目的”。

据何先生回忆,他们读书那会儿,不过分注重学位,多看一个人的水平,看成绩。从老师到学生,都是如此。当年西南联大名宿辈出,像陈寅恪、梁漱溟、华罗庚等,都没有学位。“沈从文只念到小学,中学都没念过,你有那水平就行了,你是大文学家。”

校园生活,是何先生眼里最美好的读书岁月,哪怕后来战火纷飞。他边怀疑“怀念的是青春时光”,边想出了幸福的两个条件:“一个是个人前途的光明、美好”,另一个是“整个社会的前景也必须是一天比一天更加美好”。 撰文 一未

我们上中学的时候主课三门,国文、英文、数学,那是真正吃分的,大家都非常重视。其余的属于辅课,一来大多数没有课外作业,二来不算分数,所以都不太注重。

“评价学人,应有两套标准”

在我的印象中,自己只有一次国文得过100分,那是抗战初期读中央大学附中的事了。本来南方学校是文言文更占优势,我们的国文老师陈行素先生为人很好,可是专门讲文言文,教《庄子》《史记》,强调:“文言文你們不能不做,中国文化真正的精华都在这里面。”那时候两周交一篇作文,我知道他喜欢文言文,有一回就故意用文言写了一篇。其实我知道做得不行,可是他看了非常高兴,给了我满分,同学还说:“哪有作文给100分的?”就是因为那次用的是文言。

数学学的是加、减、乘、除的四则运算,到了小学高年级开始接触应用题,初中就学初等代数、初等几何。我们的几何教材是北师大数学系傅种孙老师一系传承下来的,后来他做了师大副校长。记得《几何学》开宗明义就是对基本概念“点”的定义:“今有物焉,无以为名,称之为点。”使人摸不着头脑,简直就像“道可道,非常道”。我们的老师就反复讲,几何学里所有概念都是由“点”引申出来的,因此“点”本身便不能再加以定义。

英文的学习始于小学三年级,我们那位英文老师又极其严厉,每天默写10个生字,写不上来不准回家,错多了还要打手板。所以我每天只背7个生字,算是及格,可以免打。上了初中,我们用的一本英文教科书是师大附中编的《中学英文选》,语言非常优美,读起来朗朗上口,很多我都能背诵。比如Franklin的Poor Richards Almanac中的格言,还有Washington Ivring的Rip van Winkle。到了大学,理科不用说了,百分之百都是美国教本。法科也是,比如法律学、经济学、政治学,统统都是西方(主要是美国)的教本。至于文科,那要看学什么专业,比如中国史,只能用中文的。可是要学世界史,包括古代史、中古史、近代史,就都是美国的本子了。再如,学中国古典哲学的得有好的古文基础,可是学西方哲学的,比如康德、黑格尔的,只要能看英文本就行了。

“年轻人,不要拜倒在前人脚下”

可是现在我跟年轻的同志们谈起,还是说:“你们还是得学古文。”毕竟中国的文化五千年,总有四千九百五十年它的载体都是古文,除非你不要这四千九百五十年,否则你要继承这个历史文化的话,必得学好古文不可。而且我还向那些青年同志们说:你们中文一定要学好,即便出国,可是你的优势就在于你有中国文化的基础,假如把自己的优势给放弃了,是挺可惜的。传统文化是融化在你的血液里面、滲透在你的骨髓里边的,这是你天然的优势所在,所以一定要学好。

撰文 文靖

上了初中二年级以后,渐渐脱离幼年时代的爱好,似乎有点开窍了。从前比较狭隘,仅仅限于《三侠五义》《七侠五义》《水浒传》之类的武侠小说,还乱七八糟看了好些笔记小说,包括《聊斋志异》。

记得有一次作文我模仿《聊斋》胡编了一段鬼故事,老师写了句评语说:“你这学的是《聊斋》吧,以后不许学这种文章。”但是到了十三四岁,正是知识初开的时候,逐渐开始接触近代,看些杂志、报纸和新出版的东西,慢慢有点开眼界了,对于时局和政治也关心起来。因为年轻,吸收也快,每次跑到图书馆,一次可以借五本左右,差不多一个星期都能看完,而且看了又换,看了又换,知识扩充的速度要比成年和老年快得多。

记得有一套“开明青年丛书”,开明书店当时是很不错的,解放以后改组为“中国青年出版社”(按:开明书店1953年与青年出版社合并为中国青年出版社),这套书非常之好,大概有五六十种之多,所选内容都很精彩,比如丰子恺、朱光潜的书。丰子恺不只是美术家或者文学家,他介绍了许多新知识,好像你编一本几何学教科书,或者代数学教科书,并不见得你的几何、代数水平有多高,可是这本书本身有影响,给中学生念了就增长了知识。我从他那里获得很多知识,大大开拓了自己的视野,像《孩子们的音乐》《近世西洋十大音乐家故事》,还有《西洋建筑讲话》,从古希腊的神殿讲起,读后我觉得非常满意。其实丰先生不是学音乐的,也不是学建筑的,都是抄日本的二手货,不过对我们来说却是新知。再比如梁启超的书,那时候我也喜欢看,可以说,我们中学时代很大一部分的知识来源都得自梁启超,其实里面很多是抄日本的,要用现在的要求来说,那是抄袭,不过不能那样看待他。那时候中国人没接触西方文化,最初一步只能是从日本转手。梁启超自己说:“未能成佛,便先度人。”他自己还没成佛,就先救别人。

人的成长过程本来就是这样,那时候我们的知识正像三岁小孩刚刚学知识的时候,必然有这样一个过程。梁启超的思想非常敏锐,什么东西都往里搬,搬来了我们就受它的影响,所以他的贡献不可忽视。

有很多人对时代的影响太大了,包括梁启超、胡适,他们影响了整个一个时代的风气,就不宜单从专业的角度来衡量。他们在某一个专业的研究上可以未必有多大贡献,可是他们对于整个时代的影响实在太大了,包括郭沫若在自传里都讲,他们那个时代的青年几乎没有不受梁启超影响的。梁启超有好几篇文章我现在都记得,比如《论中国学术思想变迁之大势》,那是讲中国古代思想的,還有《中国历史研究法》,我们都读的。

“读书太功利,得不偿失”

撰文 文靖

我在西南联大读过4个系。一年级是工科,入土木系。到了第二学期,兴趣全然不在这些,于是决定改行。想读文科,但不知道为什么就选择了历史系。也许有两个潜在原因:第一我小时候在北京,这就容易使人“发思古之幽情”,觉得历史挺好玩的。第二,那时候正值国难,小学是“九·一八”,中学是抗日战争,刚一入大学就是二战,对人类命运也很关心,以为学历史能更好地理解这个问题。

那时候生活条件极差。那些名教授,比如冯友兰,战前一个月工资有四五百大洋,在北京可以买一套四合院,战争爆发以后每况愈下。从1937年打仗到1938年、1939年,物价显著上涨,结果通货膨胀,导致整个经济崩溃,最后连吃饭都很困难了。

吃也差,穿也差,住也差,一间茅草棚的宿舍上下通铺住40人。不过好在不要钱,上学、吃住都不要钱。假如那个时候要学费的话,我相信绝大部分学生都上不了学,不但我们上不了,就是再大的名人也上不了学,包括杨振宁。那时候教授钱太少了,杨振宁的父亲杨武之是数学系主任,他一大家人,饭都不够吃的还上什么学?当年的艰难时势,恐怕是今天难以想象的。

那时候也挺有意思,日本飞机时常来轰炸,生活非常之艰苦,可是并没有失败主义的情绪流行,总是乐观、天真地以为战争一定会胜利,而且胜利以后一定会是个美好的世界。这是我们那个时代的青年幸福之所在。

联大的学生绝大多数都是背井离乡,寒暑假也回不了家,一年四季都在校园里,而且因为穷困,吃喝玩乐的事情极少有可能,只好大部分时间用来学习,休息时就在草地里晒晒太阳,或者聊聊天。

有一次,我看见物理系比我们高一级的两位才子,杨振宁和黄昆,正在那儿高谈阔论。黄昆问:“爱因斯坦最近又发表了一篇文章,你看了没有?”杨振宁说看到了,黄昆又问以为如何,杨振宁把手一摆,一副很不屑的样子,说:“毫无originality(创新),是老糊涂了吧。”当时我就想:“年纪轻轻怎么能这么狂妄?居然敢骂当代物理学界的大宗师?”不过后来想,年轻人大概需要有这种气魄才可能超越前人。科学一代一代地发展,总是胜于前的,道理很简单,所依赖的基础不同了。比他们高明,是因为站在他们肩膀上。这是牛顿的话。牛顿花了前半生工夫得出引力定律和运动定律,今天中学生听老师讲一堂课不就明白了吗?但不能据此嘲笑牛顿。

再比如老友王浩,他是学数学的,后来成为世界级的权威,对哲学极有兴趣。我跟他聊天他倒很谦逊的,总是说不懂,可聊着聊着,无意之中就吐露出狂妄的话。比如谈到某哲学家。我说:好像在某个方面(或者某某问题)没有说清楚。他突然来一句:“哲学总有讲不通的地方,他也就只能那么讲了。”就是说,这位哲学家没有那个水平,只能讲到这儿为止,把一个大哲学家说得好像挺不值钱的。我想这反而是一个年轻人必备的品质,要想超越前人,必得先看出前人不足,要是拜倒在前人脚下,就永远也超不过他。自惭形秽的人,如我自己,大概永远也不会是有出息的。

毕业以后我念了3年研究生,起先受王浩的影响一起念了哲学,不过我没有念完,一是因为生病,半年没有上课;二是又受王浩的影响,放弃了哲学。王浩本科是学数学的,哲学念得也非常好,他认为,学哲学只有两条路走,一条路是从自然科学入手,特别是从数理科学入手,不然只能走伦理说教的路。比如孔孟之道,仁者爱人之类,但这些并不是哲学,真正讲哲学一定要从自然科学入手。另一条路,就是得到一点哲学的熏陶,从哲学的背景改行搞文学。他这一点说得非常有理。

像近代的笛卡尔、莱布尼茨,当代的怀特海、罗素,还有列宁批判过的马赫、彭加勒,都是一流的科学家。王浩是学数学的,当然可以搞“真正的哲学”,我没自然科学的基础,念了一年工科远远不够,心想还是不要学哲学了,学也学不好的。那时我正病重,于是找来一些文学书排遣,特别是英国浪漫派,雪莱、拜伦、济慈的诗歌给了我很大的影响。

西方的诗歌和中国诗有一个最大的不同,往往都是长篇大论,一首诗就是一本小书,发挥一套完整的人生哲学,这在中国诗里很少见。英国19世纪有两个重要诗人,Browning(布朗宁)和Tennyson(丁尼生)。布朗宁的诗歌虽然气势雄浑,但缺少人生境界的深度,在这一点上,丁尼生似乎更胜一筹,也更让我着迷。他中年寫了一首长诗《怀念》(In Memoriam),怀念他死去的朋友。之所以打动我,更多的是一种精神寄托,用陈寅恪先生的话讲,就是“畅论天人之际”。再比如,丁尼生83岁去世之前,他的最后一首诗(Crossing the Bar)几乎每个选本上都有,诗的大意是,那天早上他出港的时候赶上大雾,船出不去,直到中午雾气散尽才驶离港口,他联想到自己80多岁了,人生快要走到尽头,驶离此岸的港湾,跨过人生的界限,之后,就可以见到“我的舵手”。这些诗我读过之后非常感动,而且非常欣赏这种人生观,觉得这才符合我的胃口,所以第二年又转到外文系念文学去了。

我在外文系的第一位导师是吴宓先生,后来他去四川了,由美国人温德(Robert Winter)做我的导师。不过后来我也没有念好,因为我主要的兴趣不是文学研究,只是那些诗对我的思想有启发,觉得非常有会于心。我一直都这样认为,精神上的追求和享受,本来就是目的,不能太功利,比如念这个对我没有多大用处,拿不到博士,也找不着好工作,那我就不干了。当然这样想也不算错,但那是另外一种作风。从中学开始,很多年我都不太用功,这大概与我自由散漫的习惯有关系,也可以说跟自己的人生观有关系。

在我看来,读书最大的乐趣在于自己精神上的满足,这比什么都重要,而不在于是不是得到一种世俗的荣誉。假如不是很有兴趣,又要付出很大的牺牲,我觉得犯不上。或者说,太功利就丧失了自己的生命,反而得不偿失。

【注】摘编自《上学记》,三联书店2006年版;标题为编者所加。