双创教育与环境设计专业教学融合发展模式探究

■王 茜/西北民族大学

“双创”教育即创新、创业教育,二者是相互依托发展的,旨在通过科学、先进的教学方式培养学生的创新能力进而推动学生就业、创业能力的提高,是高校教育与社会需求的一种良性循环教育模式。

美国在 20 世纪 40 年代开展了高校创业教育,并开设创业课程,成立创业教育项目,目前,美国的高校已基本全部实现创新创业教育与高校教育的融合,并提出创新创业教育是关于学生良性发展的承诺,而并非“就业式”教育,实现“学术创业化、知识资本化”的创业型大学的教育模式。在中国,2018 年 9 月在全国教育大会上,习近平总书记提出:要将创新创业教育教育贯穿人才培养的全过程,以创造之教育培养创造之才,以创造之才造就创新之国家。

图1

一、国内高校双创教育在环境设计专业课程中发展情况的现状分析

(一)双创教育在专业教学内容中的滞后性

在本专业课程的教学内容上,尤其在西部地区的高校中,由于地域导致信息获取的滞后,在教学内容中多以传统的知识传授为主,在教学过程中对于创新设计的方法、创新能力的提升、创新创业价值的塑造、创业的团队精神、社会责任感等基石内容关注度不够或者没有与课程内容结合训练发展。

(二)创新教育与创业教育的不平衡发展

在环境设计教育领域,我国高校每年培养的本科毕业生数量居世界前列,但我国的设计处于一个“大而不强”的现状。根源在于教学内容中创业教育的步伐没有跟上创新教育的发展。虽然在教学过程中一直强调创新设计、创意设计,并且通过“以赛促教”的模式提升学生的创新设计能力,但是创业教育相对落后,学生没有创新创业平衡发展的意识。当下社会,伴随着创新驱动转型升级的国家战略,在环境设计专业教学的发展中更需要强化创业意识教育,推动将创新成果转化为生产力并产生社会经济价值及社会文化价值。

(三)专业教学与创新创业教育一体化的理念尚未建立

目前,在全国大部分高校中,环境设计专业中创新创业教育平台的搭建更多依托于第二课堂、社团活动等与教学脱离的学生组织,导致仅仅部分对于创新创业感兴趣或者了解过创新创业教育的同学得以学习,并没有形成创新创业教育覆盖环境设计全课程教学的教育理念,受惠学生群体通常达不到学生群体的半数以上。最终,使得专业学习与创新创业教育断轨发展,而不能形成相辅相成的良性教育循环体系。

二、双创教育与环境设计专业教学融合的方法探究

以西北民族大学环境设计专业课程为例,专业课程的课程构建主要分为实践创新课程、学科平台课程、专业平台课程三大类。专业课程的学分分布如图1所示。

环境设计专业的核心课程为《室内设计》《建筑设计》《景观设计》三门课程,其主要内容是教授对环境设计所开始的其它专业课程的综合运用方法进行实践教学,也是环境设计专业学生与社会需求衔接的主要课程,是环境设计专业学生最主要的就业、创业方向。因此,本文所探讨的对于双创教育融入环境设计专业课程教学的方法研究的主要内容也是以这三门课程为出发点进行的。因为这三门课程是环境设计专业前期所开设全部课程的一个终端输出课程,所以,如何将双创教育与这三门课程的教学融合后所产生的教学成果可以直接作用于其它课程的发展设计。环境设计专业课程授课内容一般包含理论讲授与实践训练两部分,具体融合方法如下:

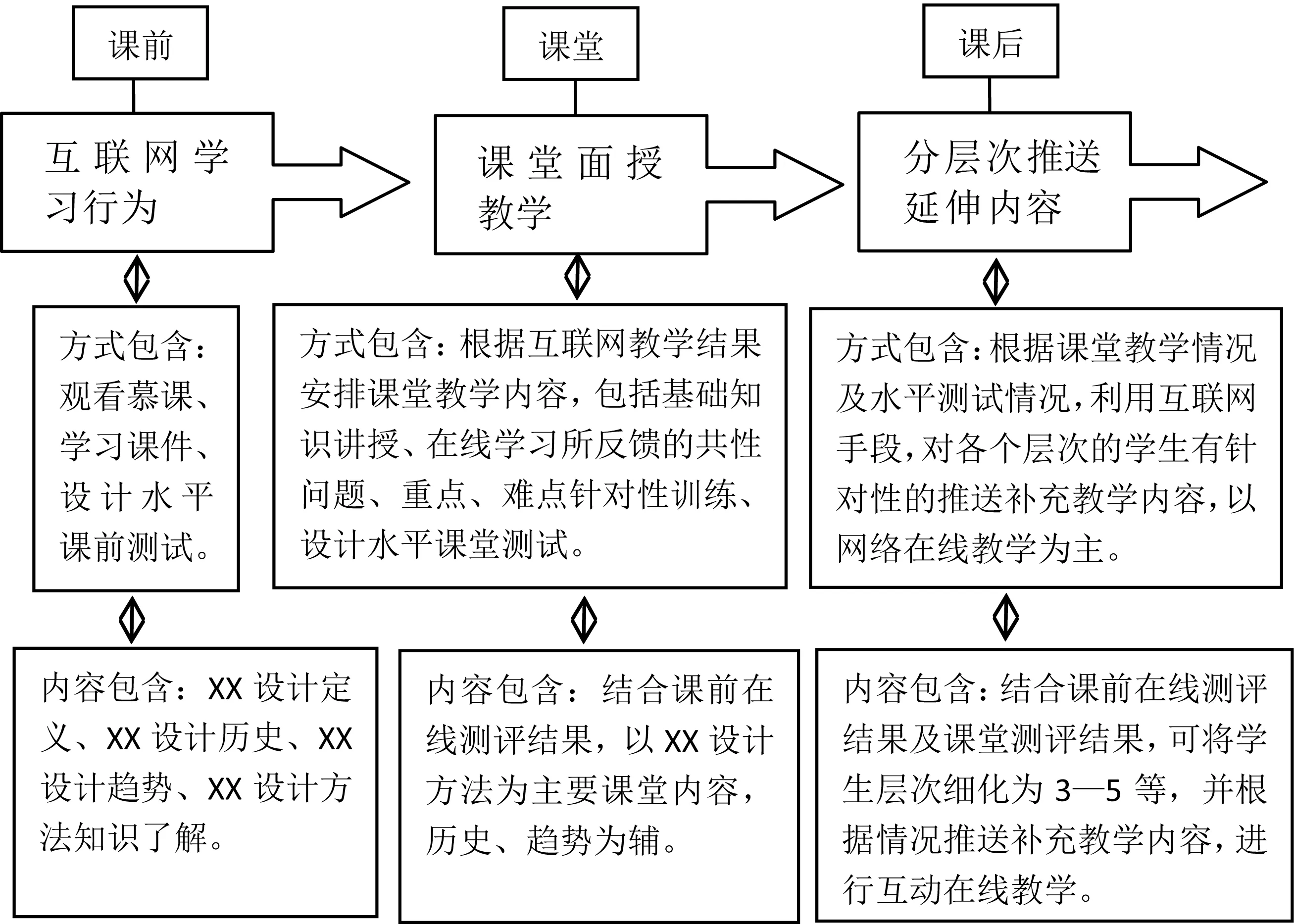

(一)理论讲授部分为互联网+传统教学内容设计

一切创新创业教育的发展基石都是扎实的基础知识学习,但是随着时代的变化,教学内容的更新,教学手法也应当按需设定。

图2

生,而且,学生对于课堂知识的接受程度也是层次不齐。针对这一现象,笔者认为在互联网飞速发展的当代教育背景下,为了让学生更全面,更扎实、更主动的接受专业课理论知识,授课方式、授课内容应建立图2教学系统。

通过丰富的互联网知识和在线教学手段,将课堂内容进行分类、分段讲授,并且能够针对不同学生的学识背景做到有的放矢,实现课堂教学的轻量化翻转。

互联网教学拥有丰富的教学互动手段,相较传统教学可以激发学生更大的主观能动性,接触到更广泛的新型设计思维,提升学生的创新意识以及潜在的创业精神。

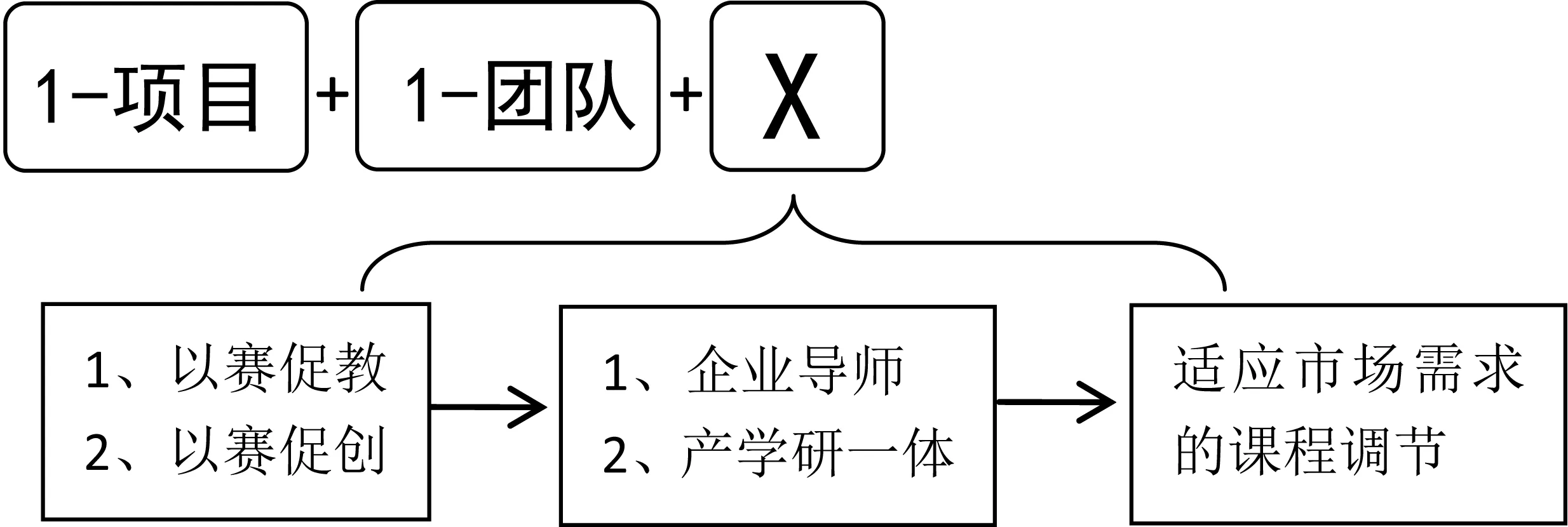

(二)课程实践训练部分为1+1+x教学模式

图3 1+1+X的教学模式概念

强调“创新创业”的教育知识建构,学生不仅要须掌握显性的理论设计知识,更要获得大量内隐性的设计实战经验。在课程模式构建上,主要采用项目+团队的教学组合,加以“X”的实践模式,完成设计目标为导向,教师/企业导师指导,学生根据项目要求整合资源,以团队的形式完成设计过程,在设计实践的过程揉入了田野调研、分项讨论、头脑风暴、对外交流等积极的学习互动,在完成整个项目的设计流程中,加入更多地是对所面对的不同问题的具体分析,使得学生的学习时间过长充满了主动能动性,而在项目的设计过程中,就不仅仅是依托环境设计专业的相关理论知识就可以很好的完成设计方案了,有时候会需要结合多门课程的知识和技能,以及许多环境设计专业课程没有教授的课外知识和技能,如大数据的概念、人工智能的技术、数字化的结构、商业调查分析等等,这就需要团队发挥配合精神,各取所长,主动组织多样化资源、学习各种方法去解决项目实践过程中遇到的问题以期最终完成项目设计目标,实现传统课堂所无法获得的大量综合性创新创业训练。

“X”的实践模式有三大类,这三大类实际也是“创新创业”教育融入课程设计的三大阶段,这三个阶段的发展决定了之前的“1+1”模式的构建方式,但是团队组合成为了一个必要的组合模式,这也有助于学生潜移默化的形成一个合作意识、沟通能力,为创业能力训练打下社交基础。以参赛为目标的阶段侧重于提升学生的创新能力,激发学生的创新意识,创业训练能力为辅。“产学研一体”的课程阶段则侧重于设计到实践阶段的设计问题解决意识培养,注重设计作品的实效性、实践性、社会经济价值性,在这一能力阶段的培养中更注重学生的创业能力培养,是第一阶段的延续性培养。在这两个阶段的培养过程中,不同的课程、不同的赛制、不同的企业要求必然会产生不同的问题,这就进入最后一个反思的阶段,具体问题具体分析,进而解决“创新创业”教育在教学模式构建融合过程中产生的实际问题。

三、双创教育与环境设计专业教学融合的目标

(一)能力提升目标

在环境设计专业课程与”创新创业教育“融合发展的过程中,使得教师为传导主体的传统知识传授随着课程的深入,转变成大学生自我创新能力的提升即应用能力的提升,并且这种创新能力在后期训练以及应用层面都会有较大幅度提升,从而成功塑造大学生创新创业的价值观,激发和培养学生的首创精神、企业家精神和创新创业能力,推进创新、创业与课程构建的有机融合,形成一个良性的培养模式,如图4所示。

图4

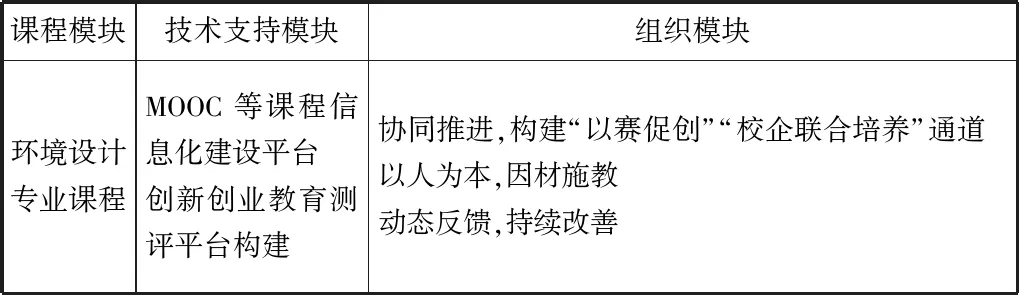

(二)评价体系构建目标

通过三门核心课程的改革考评、创新设计方法训练考评、创新创业应用能力考评,设计出环境设计专业大学生创新创业应用能力的方法与标准及评价体系。由于环境设计专业的前沿内容更新速度较快,为了更好的融合“创新创业教育”理念,还应包含针对教学内容时效性的评价方法及标准、针对组织的创新创业训练体系的评价标准。其中创新创业训练体系的评价标准可以参考OBE(学习产出的教育模式Outcomes-basedEducation)模式,评价体系应包含课程模块、技术支持模块、组织模块,如表1。

表1

四、结语

本研究拟解决的关键问题在于如何通过改革使得课堂授课模式能够与“创新创业”教育有机融合,互补互促、共同发展,提升环境设计专业学生的自我创新能力,培养学生的创业竞争意识,避免“以赛促教”、“以赛促创”、“产学研一体化”培养流于表面,没有真正实现学生创新创业能力提升的最终目标。