学生能力增值中的学校与家庭影响

——基于中国教育追踪调查数据的分析

(国家教育行政学院,北京102617)

促进学生全面发展是我国教育政策和实践的根本出发点。从能力的角度看,学生发展包括认知能力和非认知能力的发展。在我国中高考指挥棒下,无论是家庭还是学校似乎都把精力更多地放在了学生学业成绩等认知能力的培养上,对非认知能力的重视相对不够。近些年来,非认知能力的重要性引起越来越多人的关注,它作为人们应对不同情境和背景时表现出来的一种稳定的思想、感觉和行为模式,[1]在预测个体的教育水平、劳动力市场成就方面与认知能力相媲美,甚至作用更强、更持久,以至于有研究者将其称之为21世纪的核心胜任力。[2]

无论是认知能力还是非认知能力,都不是与生俱来的,都可以被塑造、被培养。在这一过程中,学校和家庭作为个体成长的重要环境,作用不容忽视。但是在学生认知与非认知能力发展中,学校和家庭究竟发挥何种作用,各自的优势在哪,不同学校在促进学生能力发展方面是否有差异,学校是否可以弱化家庭背景对学生能力发展的影响等,已有研究对此回答并不多,尤其是在非认知能力发展方面。对于这些问题的回答有助于我们更好地了解学生能力发展的影响机制,为发挥家庭教育和学校教育在促进学生发展中的合力提供实证支持,同时为更好发挥学校效能、促进学生成长,弱化家庭效应、促进代际流动提供思路与对策。

一、理论分析与研究假设

1.家庭背景与学生能力发展

一般而言,家庭背景对学生发展的影响在各国普遍存在,只是程度大小存在差异。家庭背景对学生发展的影响可以从投资理论、家庭压力理论和父母参与理论获得解释。投资理论认为父母关心孩子的未来幸福,因此会投入物质和时间发展子女的人力资本,追求效用最大化。高社会经济地位的父母可以通过购买更高质量的资源,如更好的住房、食物、学校、图书、有信誉保障的儿童养育服务,来刺激孩子的认知能力发展。[3]家庭压力理论认为家庭收入会影响父母的养育能力,因为经济困难会对父母的心理健康产生负面影响,心理压力大的父母不太可能带来更好的家庭运作,也不太可能采用一种对孩子的健康和信心等发展有利且有效的养育方式。[4]父母参与理论强调不同社会经济地位家庭的父母对子女发展的重视和介入程度存在明显差异。优越家庭除了早教安排外,家长还会与孩子一起参加各种各样的活动,从给孩子读书到保证孩子玩耍的时间,这些都有助于孩子的成长。[5]

在实证研究层面,García研究发现家庭社会经济地位分布前5%的孩子比底部5%的孩子在阅读和数学表现上存在0.80个标准差的相对优势,在任务坚持完成的表现方面是0.40个标准差。家庭收入的影响更明显,家庭收入增加1000美元,数学和阅读测试分数分别提高2%和3.6%的标准差。[6]尽管如此,也有研究认为收入和信贷约束的作用被夸大了,在塑造孩子的结果方面,父母辅导、养育和人际互动的积极作用得到了更多的支持。[7]在非认知能力方面,Vries和Rentfrow对英国的分析显示,来自更高家庭背景 (父母有专业工作)的人,子女的外向性明显更高,经济抱负也明显更高,尤其是对男性而言。[8]国内也有研究支持家庭阶层地位、家庭收入、父母参与等对子女的认知或非认知能力的显著影响,比如黄超发现社会经济地位较高的家庭倾向于选择权威型和宽容型教养方式,这对培养涉及人际交往的非认知能力具有显著优势。[9]不过这些研究多使用横截面数据,探究的并非学生能力的增值。

基于上述理论分析与实证研究结果,本研究提出研究假设1:

家庭背景是影响子女认知与非认知能力发展的显著因素,家庭背景越好,子女的认知与非认知能力表现越好。

2.学校因素与学生能力发展

社会学中的功能论在一定程度上肯定了学校对学生发展的影响。功能论认为学校教育具有社会化和选拔两种基本功能,前者是教会人们如何去扮演未来社会中的成人角色,后者解决的是如何把不同个人分配到其应扮演的角色上。美国社会学家帕森斯更强调学校教育的社会化功能,即发展个体的信念和能力,这里的能力既包括行使与个人角色有关任务的能力,也包括满足他人对与这些角色相适应的人际行为期望的角色责任和能力。换句话说,学校通过提高学生的认知和非认知能力等来培养能够适应不同社会位置和角色的个体,以保证社会功能的正常运转和实现。

学校影响学生发展的实证研究可谓汗牛充栋。在认知能力方面,Carlsson等人针对瑞典男性为服兵役需要做一系列认知测试这一随机事件进行的研究表明,额外的10天学校教育可以使智力测验的分数提高大约1%的标准差,而额外的非学校教育几乎没有效果。[10]教育经济学中基于教育生产函数开展了大量研究,证实了学校类型、教师水平、资源投入、班级规模等对学生认知能力表现,尤其是对学业成绩的影响。[11]在非认知能力方面,García的准实验研究发现,教师经验与非认知能力表现呈正相关,教师经验每增加1个标准差,学生的非认知能力预计将增加0.06个标准差;私立学校学生的非认知能力要低于公立学校的学生。谢桂华和张阳阳发现,整体社会经济地位更高、生源水平更好、物质设施更完备的学校可以更有效地提高学生的学业水平。[12]国内仅少数研究探讨了学校因素对非认知能力发展的影响,且这些研究更多关注的是学前教育阶段。

基于上述理论分析与实证研究结果,本研究提出研究假设2:

学校因素是影响学生认知与非认知能力发展的显著因素,学校办学水平、物质条件和师资水平等越好,学生认知与非认知能力表现越好。

在促进学生的认知与非认知能力发展方面,学校和家庭各有所长。相比非认知能力,家庭背景对子女认知能力的影响更大。Anger和Schnitzlein研究了在认知与非认知能力上有相同家庭背景兄弟姐妹间的相关性后发现,在非认知能力上,兄弟姐妹间的相关性在0.22到0.46之间,而认知能力的这一相关性高于0.50。这说明非认知能力中至少有五分之一的差异是由共同的兄弟姐妹相关因素造成的,而一半以上的认知不平等可以用家庭背景来解释。[13]尽管有研究发现教师对学生社会行为技能发展的影响比对学业发展要更大一些,[14]但是学校作为知识传授的主要场所,更多被认为对学生认知能力的影响比对非认知能力的影响要更突出。遗憾的是,国内鲜有此方面的研究探讨。但在我国现行教育评价体系下,无论是学校还是家庭似乎都有更多理由把资源和精力投入到以学业成绩为代表的认知能力发展,而不是非认知能力发展上。

基于此,本研究提出研究假设3:

相比非认知能力,家庭背景对于子女认知能力发展的影响更显著;相比非认知能力,学校因素对于子女认知能力发展的影响更显著。

3.学校对学生发展的家庭背景效应的调节作用

1966年,美国科尔曼报告发现,相对于学生的家庭背景,学校在物质资源、师资和课程等方面的投入对学生成绩所产生的影响微乎其微,或者进一步说,学校未能弥补来自不同社会经济地位学生的学业水平差异。这一研究开启了对学校效能问题的讨论,后续研究者对科尔曼的观点提出质疑,并使用更为精确的研究方法反复检验,但始终无法就学校教育总体上是扩大、维持还是缩小了不同家庭背景学生之间学业水平差异,以及更为宏观的社会不平等这一问题达成一致意见。[15]如果学生的认知能力差距主要在暑假期间扩大,则表明家庭和社区等非学校因素才是不平等的主要来源,而学校在缩小学生发展的家庭背景差异方面可能发挥着积极作用。Downey等人研究了在学期中和暑假时学生认知能力的社会经济地位和种族差距的变化,结果发现几乎每种差距在暑假期间都比在校期间增长得更快,学校的确降低了不同社会经济地位之间的认知能力不平等,这一定程度是因为低社会经济地位家庭的学生在社区和家里所面临的困难比在学校所面临的困难要更大。[16]这也意味着通过延长受教育时间,比如普及学前教育或延长学校学期时间等来缩小不同社会经济地位家庭对学生影响的差距是可行的。[17]

基于此,本研究提出研究假设4:

学校因素会显著降低学生认知与非认知能力发展的家庭背景差异。

二、数据、变量与模型

1.数据来源

本研究的数据来源于中国教育追踪调查(CEPS)的2013—2014学年基线调查和2014—2015学年追踪调查数据。①该调查是由中国人民大学中国调查与数据中心设计与实施的大型追踪调查项目。基线调查对象为初一和初三学生。本文以初一学生为研究对象,有效样本量为10279名。

2.变量选择

本研究的因变量是学生认知与非认知能力表现。认知能力表现的测量指标是项目组设计的学生认知能力测验的标准分。非认知能力的测量指标考虑了前人的研究,同时结合数据可得性,主要涉及学生在人际交往、情绪控制、毅力与坚持等方面的表现,②回归分析时为上述三个维度下各条目的得分总和。

自变量包括学生的家庭背景和学校因素。在家庭背景方面,家庭经济条件分为困难 (包括非常困难和比较困难;参照组)、中等和富裕(包括比较富裕和很富裕)三类;父亲的职业包括国家机关事业单位领导与工作人员、企业/公司中高级管理人员、教师/工程师/医生/律师、技术工人、生产与制造业一般职工、商业与服务业一般职工、个体户、农/牧/渔民和初级劳动者(参照组),以及无业/失业/下岗十类;父母最高受教育程度、父母的教育期望均为连续变量,前者取父母双方受教育程度最高值;父母关系状况以父母是否经常吵架作为测量变量,以父母经常吵架作为参照组;父亲或母亲对子女的关心程度的测量指标包括父亲或母亲是否经常与子女讨论学校发生的事情、与同学或老师的关系,以及子女的心事或烦恼等,回归分析时取总分。

在学校因素方面,学校办学水平是指目前学校或学校初中部的办学情况在所在县/区的排名,分为中间及以下 (参照组)、中上和最好三类;学校物质条件包括学校是否有实验室、电脑图书馆、音乐室、学生活动室、心理咨询室、学生餐厅、运动场、体育馆、游泳池等,回归分析时取总分;师生互动频率依据学生问卷中的 “主科老师经常提问我”的情况,分析时按学校取均值处理;教师面临的升学率压力依据教师问卷的调查情况;学校学生不良行为发生频率分从未发生 (参照组)、较低和较高三类;家校合作的测量变量是前一个学期学校举办家长会、向家长书面报告学生在校情况、邀请家长听课、与教师座谈、观看演出或参与课外活动、为学生举办生活辅导讲座等活动的频率,回归分析时取总分;学校位置分为中心城区、边缘城区及城乡接合部、乡镇农村 (参照组)三类;学校社会经济地位是基于学生问卷中对其父母受教育程度和家庭收入水平的整合变量;生源基础依据学生在其小学六年级时班内成绩排名整理而来。

控制变量包括学生层面的性别 (以女生为参照组)、户籍 (以农村户口为参照组)、是否在学校寄宿 (以非寄宿生为参照组)、是否为独生子女 (以非独生子女为参照组)、学生看电视上网玩游戏时间 (周一至周五),以及学生基础(学生在基线调查时在认知能力和非认知能力得分)。

3.模型设定

常用的增值评价模型有获得分数模型(Gains Models)、协变量校正模型 (Covariate Adjustment Model)和多元模型。为便于直观呈现家庭和学校因素对学生发展的影响大小及机制,本研究采用了协变量校正模型,即将学生前测表现作为控制变量纳入模型中。在分析学生能力发展的影响因素时,本研究采用传统多元回归和多层线性模型两种方法,后者同时也被用来分析学校因素对家庭背景效应的调节作用。多层线性模型可以将影响学生发展因素分为学生层面和学校层面,从而更好地解决由于很多学生来自同一所学校所导致的数据嵌套性问题,提高估计结果的准确性。以学生认知能力模型为例,具体如下。

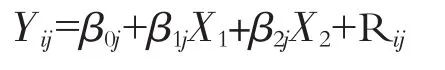

层一,学生层面模型:

层二,学校层面模型:

其中,在学生层面模型中,Yij是学校j中学生i的认知能力标准分;β0j是学校j中学生的认知能力标准分;β1j是学校j中学生家庭背景的影响系数;β2j是控制变量的影响系数;Rij是第一水平学生层面的随机效应,即学校j中学生i同学校j平均分的离差。假定离差服从均值为0,组内方差为δ2的正态分布。在学校层面模型中,G00是所有学生的平均认知能力标准分;G0j是学校因素的影响系数;G1j是在家庭背景影响学生的认知能力标准分方面,学校因素的影响系数,即学校因素对家庭背景影响学生发展的调节效应;μ是学校j的随机效应,即学校j与所有学校的认知能力标准分均值的离差。这里假定离差服从均值为0,组内方差为τπ的正态分布。

三、结果分析

1.样本基本情况

研究样本的描述性统计结果显示 (见表1):样本学生的性别比例基本均衡;农业户口的比例稍高于非农户口;非寄宿生占比约为70%。从学生的家庭背景来看,大部分学生家庭经济状况一般;父母最高受教育程度是基本上完成了九年义务教育;三分之一的学生父亲职业为技术或普通工人,其次是行政或专业技术人员、个体工商户。从父母关系状况来看,绝大部分学生的父母关系较好,父母经常吵架的比例不到10%。从父母对子女教育的关注程度来看,父母对子女的教育期望普遍是至少能够完成大学教育;相比父亲而言,母亲对子女更关心,也就是更经常与子女讨论学校发生的事情、与同学或老师的关系,以及子女的心事或烦恼。

表1 样本情况描述

在112所样本学校中,学校普遍具有较好的物质条件水平;教师学历本科及以上的比例为81%;平均班级规模约为46人,略高于教育部对中小学班级规模45人的规定数量;教师平时面临的升学率压力比较大,均值达到3.92(满分为5分);家校合作情况总体一般,均值为13.96(满分为 24)。

2.家庭背景、学校因素与学生能力发展

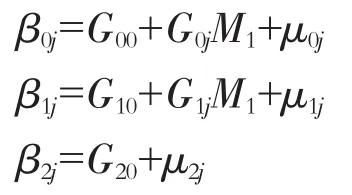

表2是学生认知与非认知能力影响因素的回归分析结果。加入学生基础变量 (即学生认知与非认知能力前测得分)后,认知能力模型1与模型2相比,非认知能力模型6与模型7相比,模型复相关系数的平方值分别由0.08增加至0.33、由0.05增加至0.28,说明学生个体特征和学生基础能够解释学生认知能力表现的33%、非认知能力表现差异的28%。因此,无论是学生认知能力还是非认知能力的发展,均与前期积累密切相关,忽略学生基础对学生能力表现进行评价是不客观的。认知与非认知能力表现的最终模型 (模型5和模型10)的复相关系数的平方值分别为0.39、0.34,表明回归方程拟合优度较高,所选取的变量对学生认知与非认知能力表现具有较好的预测力度。

结果表明,一方面,家庭背景是影响学生认知与非认知能力发展的显著因素。具体地说,在控制其他变量的情况下,一般而言,家庭经济状况越好,学生的认知与非认知能力表现越好。在父亲职业方面,与父亲为农牧渔民或初级劳动者的学生相比,父亲职业为技术或普通工人或个体工商户的学生,其认知能力表现要显著更好,而父亲职业为退休/失业/无业/下岗/的学生,其非认知能力表现要显著更差。父母对子女高期望会显著促进子女的认知与非认知能力表现。另外,父母的关心、父母教育程度和父母关系对子女认知与非认知能力的影响并非都显著。

另一方面,学校因素也会显著影响学生认知与非认知能力的发展。具体地说,师生互动频率越高,学生的认知与非认知能力表现越好。学生平均在校时间、学校的社会经济地位、教师面临的升学压力这三个因素对学生认知与非认知能力的影响并不一致,比如更长的学生平均在校时间,对认知能力有提升作用,但对非认知能力有负面作用;高社会经济地位学校的学生认知能力表现往往更好,但非认知能力则相反;教师面临的升学压力越大的学校,学生的认知能力表现往往越好,但非认知能力表现则越差。另外,学校的物质条件、生源基础、班级规模、学校位置、学校学生不良行为比例、办学属性等对学生认知与非认知能力的影响并非都显著。

表2 学生能力表现影响因素的多元回归估计结果

至于高办学水平并没有促进学生认知与非认知能力的发展、高教师学历水平并没有带来学生认知能力的提高等,究竟是真实情况的反映,还是由于多元回归未解决数据嵌套问题带来的统计谬误,在后面的多层线性模型中将继续探讨。

与模型2相比,认知能力表现的模型3和模型4,分别加入了家庭背景、学校因素变量,复相关系数的平方值分别提高了11%和12%;与模型7相比,非认知能力表现的模型8和模型9,同样分别加入了家庭背景、学校因素变量,复相关系数的平方值分别提高了16%和5%。可见,家庭背景对于学生非认知能力增值的解释力度要大于认知能力增值,而学校因素对于学生认知能力增值的解释力度要明显大于非认知能力,这一发现部分支持了研究假设3。

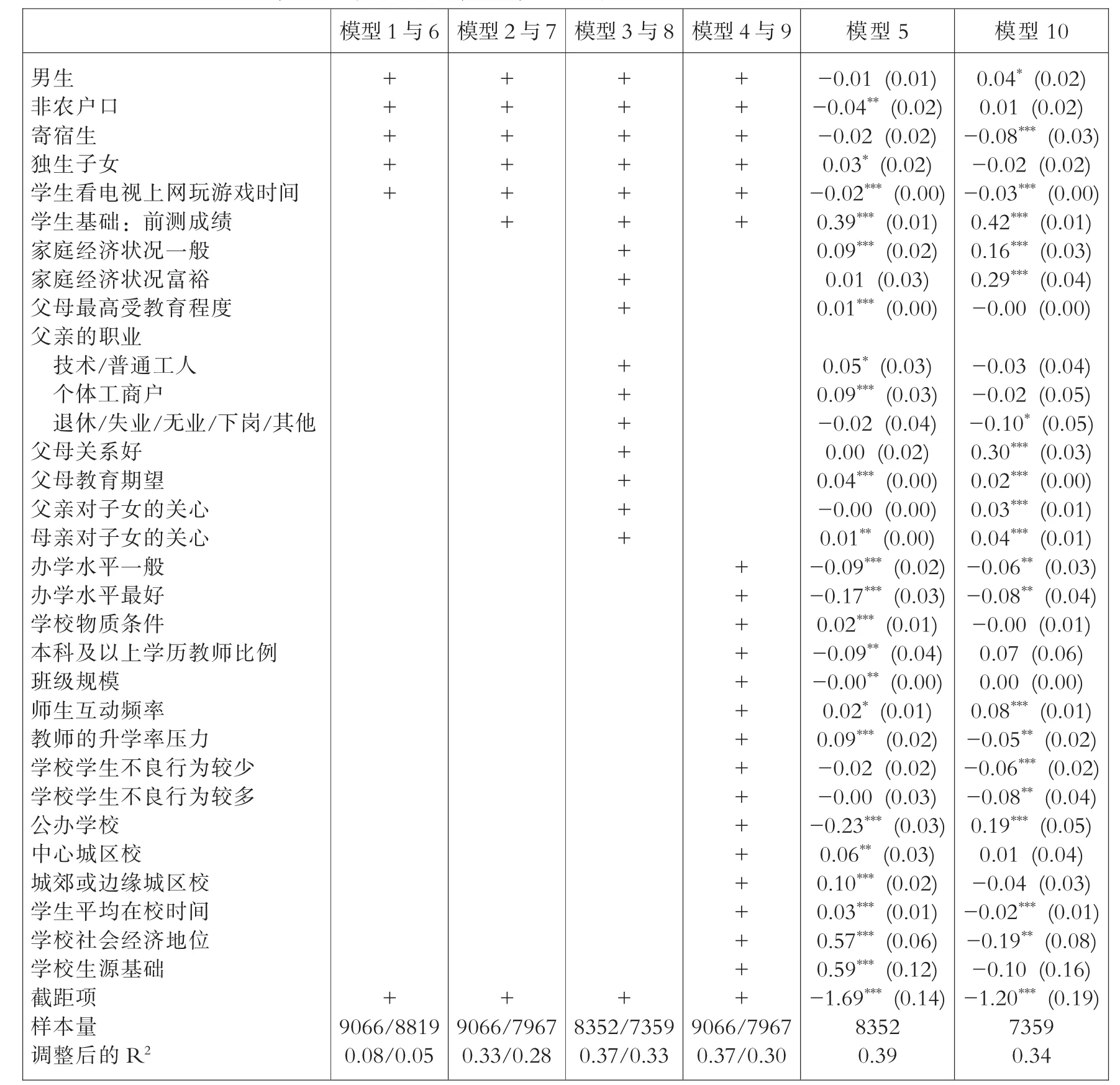

表3 学生能力表现影响因素的两水平模型估计结果

3.学校因素对家庭背景效应的调节作用

表3是学生能力发展影响因素的多层线性模型估计结果。学生认知与非认知能力表现的零模型的估计结果显示,层内相关系数分别为0.30和0.11,表明在学生认知与非认知能力表现差异中,学校间差异占总差异的比例分别为30%和11%,这意味着不同学校在促进学生发展,尤其是学生认知能力发展方面存在明显差异,也再次部分印证了研究假设3,即学校因素对于学生认知能力发展的解释力度要大于非认知能力。学生认知与非认知能力表现的随机系数模型分别与各自零模型相比,学校内差异分别降低了35%和37%,在一定程度上表明本研究所选择的家庭背景和个体特征变量对学生发展具有较好的解释力度。随后,研究者在随机系数模型中方差显著的自变量上纳入学校层面变量,构成完整的两水平模型,以考察学校因素对家庭背景效应的调节作用。

完整模型的估计结果表明,一方面,学校因素可以调节家庭经济状况和父亲职业类型对学生认知能力表现的影响。具体地说,在家校合作更好的学校中,家庭经济状况对学生认知能力表现的影响更明显;与农村学校相比,边缘城区或城乡接合处的学校,家庭经济状况对学生认知能力表现的影响明显变弱,但是这一现象没有出现在中心城区学校;生源质量越差的学校,家庭经济状况对学生认知能力表现的影响越明显。物质条件越好、学生不良行为越多的学校,往往父亲职业对子女认知能力表现的影响越明显,而更多的师生互动、更长的学生平均在校时间,或更好的学校社会经济地位都会显著降低父亲职业对子女认知能力表现的影响。另一方面,学校因素也可以调节学生非认知能力表现的家庭背景差异,但主要调节的是父母关系、父母对子女的关心情况等对学生非认知能力表现的影响。具体地说,在物质条件更好的学校,良好的父母关系对子女非认知能力表现的影响更大;学生不良行为较多的学校与较低的学校相比,良好的父母关系对子女非认知能力表现的影响更大;父母关系对子女非认知能力表现的影响在民办学校要大于公办学校;生源基础显著放大了父母关系对子女非认知能力表现的影响。物质条件越好的学校,父亲的关心会对子女的非认知能力表现影响越小;学生不良行为越多,或社会经济地位越高的学校,父亲的关心对子女的非认知能力表现的影响越大。上述研究发现验证研究假设4,学校因素可以显著降低学生认知与非认知能力发展的家庭背景差异。

与前面的多元回归分析结果相一致,认知与非认知能力表现的完整模型都表明学生家庭背景和学校因素会对学生能力发展产生显著且重要的影响,从而验证了研究假设1和2。具体而言,家庭因素中的家庭经济状况、父亲的职业和父母教育期望和学校因素中的师生互动情况都是影响学生认知与非认知能力表现的显著因素。而家庭因素中的父母教育水平以及学校因素中的物质条件、教师的升学率压力、学生平均在校时间、学校社会经济地位和生源基础等还会对学生认知能力表现产生显著的影响;家庭因素中父亲的关心以及学校因素中的办学水平、学校学生不良行为发生比例和公办学校性质等还会对学生非认知能力表现产生显著的影响。不过,与多元回归分析结果不同的是,一些学校层面的变量在两水平模型中变得不再具有统计意义上的显著性,这也意味着忽略数据嵌套问题使用传统回归估计学校因素对学生发展的影响会产生偏差。

四、结论与讨论

本研究基于中国教育追踪调查 (CEPS)的基线和追踪调查数据,借鉴 “增值”理念,使用OLS回归和两水平模型方法,分析了家庭背景和学校因素对学生认知能力与非认知能力增值的影响,并探讨了学校在家庭背景影响学生发展过程中的调节作用。主要结论可以概括为以下两点。

第一,家庭背景是影响学生认知与非认知能力发展的重要因素,且对子女非认知能力的影响程度要大于认知能力。这一发现与Anger和Schnitzlein的研究结论并不一致,似乎与人们的一般认知也存在差异,因为在目前的教育评价体系下,家庭和学校更多强调学生的学业成绩,高考、中考指挥棒作用经层层放大,将这种压力传递到了每一个家庭,而代际关系的“反哺模式”和 “望子成龙、望女成凤”的传统观念会进一步强化这一压力,使得父母把更多经济资源和情感资源投入到有助于提高子女学业成绩的地方,从而使非认知能力获得的家庭支持相对变少。导致本研究结果的原因可能有两个:其一,可能主要与中国父母倾向于认为知识学习是学校的事,而家庭负责教孩子行为习惯养成和做人懂事的教育分工观念有关;其二,可能与认知能力培养对家长知识素养要求更高,尤其是在超前教育背景下,这可能对整体教育水平并不高的大部分家庭提出了挑战,相比而言,非认知能力更多是通过亲子互动、父母情感投入等方式来实现,门槛相对较低,尤其是对于不利家庭而言。基于非认知能力的重要性,家长对子女非认知能力的投资是很有必要的,甚至与认知能力相比可能更加有效,因为它不仅可以促进子女学业成绩的提高,长期来看还会有利于他们的职业选择和经济回报。

第二,学校因素同样会对学生发展产生重要影响,相比学生非认知能力,对学生认知能力发展的促进作用更大,这可能与初中学校在中考压力的背景下把更多的资源和精力投入到学生的知识学习上有关,同时,学校因素能够降低学生能力发展的家庭背景差异,学校因素不仅能够降低家庭经济状况、父亲职业等这些相对较难改变的家庭因素对学生认知能力表现的影响,还能调节父母关系状况、父亲对子女的关心等这些相对较易改变的家庭因素对学生非认知能力表现的影响。这一发现支持了Downey等人的研究观点,学校在弱化家庭背景效应、促进社会平等方面起到了重要的平衡作用。需要说明的是,本研究并没有对比家庭和学校对学生能力发展的作用孰轻孰重,实际上学校作为学生成长与发展的最主要场所,理应在促进学生认知与非认知能力的全面发展方面做出更多努力。在我国义务教育阶段公办学校坚持就近入学、不允许择校的背景下,加大对薄弱学校的改进,缩小与优质学校之间的差距,努力促进校际均衡,就成为改善不利家庭背景出身学生与优势家庭出身学生在认知与非认知能力发展方面差距的重要途径。

学生发展是学生个体、家庭和学校等综合作用的结果。面对科尔曼报告所带来的学校是有效还是无效的争论,本研究对学校的作用持乐观态度,学校不仅能够促进学生认知与非认知能力的发展,还具有社会平等均衡器的功能。当前的着力点应该是改变学校对学生认知能力过多关注而相对忽视非认知能力的情况,以适应这个对劳动力综合素质要求越来越全面的现代社会,而这需要对现行教育评价体制做出改革与调整,切实破除唯分数唯升学的评价导向。在家庭背景中,父母关系状况、对子女的关心等对子女能力发展的显著影响为我们重视家庭教育,强调父母参与的必要性和重要性提供了实证支持。另外,鉴于家庭背景对学生非认知能力发展的影响,以及非认知能力的劳动力市场回报情况,今后,非认知能力的代际传递对社会流动的潜在影响需要引起更高的警惕。

注释:

①感谢中国人民大学中国调查与数据中心提供的数据支持,文责自负。

②由于基线和追踪调查问卷的测量条目并不一致,为体现 “增值”理念,本研究只保留了一致的条目。具体地说,“人际交往”测量条目包括 “关于学校生活,你是否同意班里大多数同学对我很友好、我经常参加学校或班级组织的活动、我对这个学校的人感到亲近”;“情绪控制”涉及 “在过去的七天内,你是否有沮丧、不快乐、生活没意思、悲伤的感觉”;“毅力与坚持”包括 “就算身体有点不舒服或者有其他理由可以留在家里,我仍然会尽量去上学;就算是我不喜欢的功课,我也会尽全力去做;就算功课需要花好长时间才能做完,我仍然会不断地尽力去做;你对自己的未来有没有信心”。所有条目都为4点量表计分,部分条目做反向计分处理。