濒危性传统民居的价值认知及保护方法探讨

——以鲁中山区石头房为例

逯海勇,胡海燕

山东农业大学艺术学院,山东 泰安 271018

鲁中山区是山东省中部地势最高之地,面积约为6.5 万km2。特定的地域环境造就了该区域独特的“石头房”民居形式。这是当地居民在长期的生产生活中,依据该地的自然条件、经济条件和风俗习惯建造的适合自身生存发展的民居建筑形式。在方圆几百公里内的济南山区、泰安山区、莱芜北部山区、淄博南部山区以及沂蒙山区均分布广泛。“石头房”民居风格拙朴厚重,少有繁复细致的装饰,体现山区传统民居特有的质朴与粗犷,具有重要的历史文化价值、物质功能价值和生态价值。

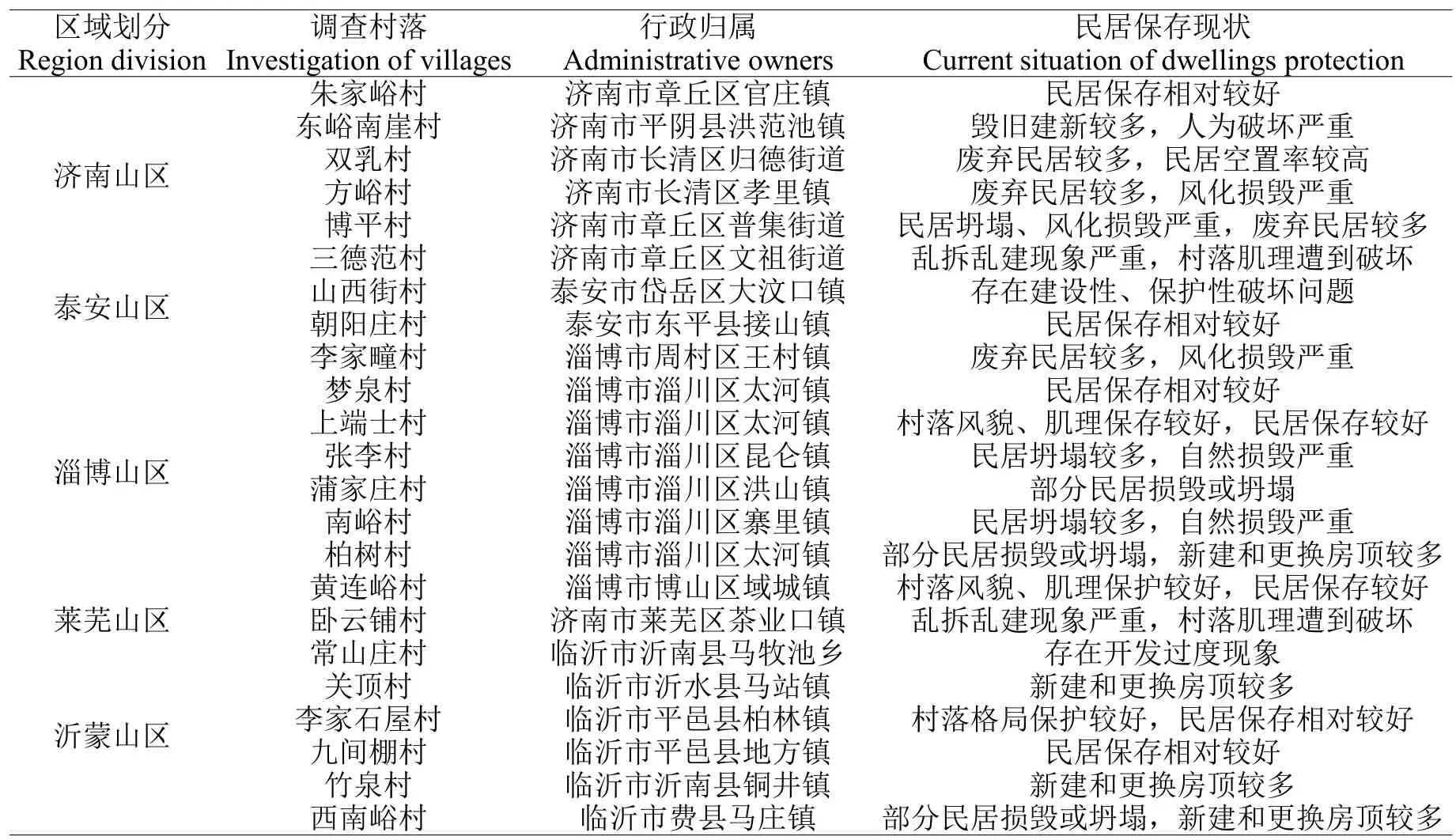

经课题组调研发现,鲁中山区传统村落“石头房”民居普遍存在着衰败现象。现存百年以上的“石头房”大部分遭到遗弃[1],即使部分民居受到保护,但也明显呈现出“孤立化”和“碎片化”问题,其颓败速度远远超过保护速度,山区“石头房”整体境况已处于“濒危”状态(表1)。本研究关注的濒危性传统民居是指那些受到人类活动及自然灾害的影响,其构件多已老化且面临消失风险的山区传统民居建筑遗存。通过本课题研究旨在为这些正在衰败和消减的传统民居寻求切实可行的保护方法,实现乡土建筑传承和发展的良性循环。

1 鲁中山区传统民居建筑的价值认知及生存危机

1.1 传统民居建筑的价值构成分析

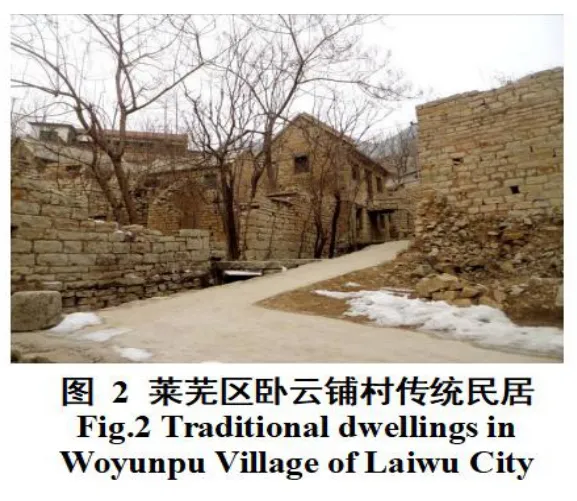

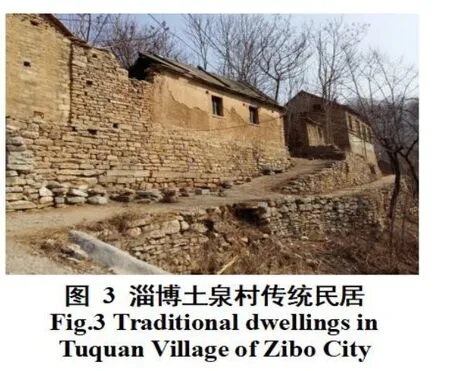

1.1.1 历史文化价值 据初步统计,截至2017 年4 月鲁中山区已有35 个国家级传统村落,142 个省级传统村落,这些具有悠久历史与独特精神特质的村落承载着当地农耕社会的发展与变迁,极具地方文化的本源性和历史传承性,其厚重的文化基因决定了传统村落民居更需要保护和传承(图1)。传统村落受地理资源和孔孟文化的影响,其村落在选址布局、建筑形态、民风民俗等方面均体现出与地理环境的适应性以及儒家文化中和谐思想的内在关联。天然的地理资源使村落形成了典型的依山而居、滨水而居的聚落形态。如位于胡山、文峰山脚下的济南章丘区朱家峪村,云摩台、霹雳尖山峰下的济南莱芜区卧云铺村,云明山脚下的淄博市上端士村等等(图2、图3)。

表1 鲁中山区传统民居建筑保存现状(部分)Table 1 The Current situation of traditional dwellings preservation in mountain area of Middle Shandong Province(Parts)

1.1.2 物质功能价值 生活方式的变迁和乡村重构导致传统民居物质功能的不断衰退,目前鲁中山区石头房的保护更多的是采用“福尔马林式”的保存方式,这种将民居建筑“冻结”的方法,无法真正解决村落风貌和文化价值保护的难题。《威尼斯宪章》第五项规定:“为社会公益而使用文物建筑,有利于它的保护”,这种对待文物建筑的保护态度同样也适合于传统民居。传统民居具有一定的经济价值和文化旅游价值,应通过合理的修缮技术使之功能得以转化利用,修缮方式应遵循传统的“修旧如旧”原则,而不是毫无原则地采用“整旧如新”的方式对民居建筑肆意更改。英国文艺和建筑理论家拉斯金说:“翻新是最野蛮、最彻底的破坏。”对传统民居外观修缮要延续其历史信息,保持其风貌的原真性,内部空间可介入现代设施提升居住环境质量,通过功能置换采用“旧瓶换新酒”的方式进行更新,将“静止功能”转换为“活化功能”,使“空间的生产”取代“空间中的生产”[2]。

1.1.3 社会科学价值 地理位置、技术手段和经济条件的限制影响了当地民居的建造技术和材料选择。与其他地区民居建筑相比,鲁中山区“石头房”建造技术手段落后,建筑结构原始简单,建筑本体舒适性完全依赖自然,但这些并不影响其科学价值水平的评估。调研发现山区“石头房”墙体厚重,内墙壁一般采用粘土、麦草加水混合形成泥浆,抹至两到三公分,面层以白色薄石灰浆粉饰,整个维护结构厚度达到500~600 mm,墙体的抗冻性较强,导热系数较低,不会因外界气候的变化而轻易改变材料特性,再加上屋顶多以草苫顶,厚度约为200~300 mm,夏天不易晒透,故使室内冬暖夏凉[3]。这种带有普遍性的低能耗、低成本的建造形式充分体现了浓厚的乡土地域特色和原生态性,从一定意义上讲代表着当时社会科技发展创造的历史见证。

1.1.4 精神情感价值 鲁中山区“石头房”虽地处偏僻山区,但受地理与气候、风水与信仰、生活方式与文化观念等因素的影响,村落格局更加注重集群的塑造和整体关系的建构,村落空间组织在历史变迁中也蕴含着深刻的传统内涵和哲理寓意[4]。在儒家思想“家天下”严格的礼制秩序的影响下,宗族和血缘成为人们聚居的主要联系和纽带。从现存传统民居对居住“形制”上的考究和对“秩序”的崇尚,到传统村落家族系统构成体系以及村落约定俗成的思想观念、民俗和当地文化,无不体现出强烈的血缘和宗亲关系,其构建出的精神模式更多的折射出一种传统文化的教化。文化传承与礼制延续的双重演绎使大山深处的人们对建筑本体与环境产生极强的认同感和归属感,这种精神情感逐渐超越物质和感官层面的内涵,凝聚成对其深沉的热爱和眷恋[5]。

1.1.5 环境生态价值 鲁中山区传统村落选址多为“绕山转”或择水而居,“靠山吃山、靠水吃水”一直是山区村民的传统生存态度。东汉著名史学家班固在其《汉书·沟恤志》中将村落选址描述为“或久无害,稍筑室宅,遂成聚落”[6]。“绕山转”的山区“石头房”村落无论外部形态还是内部街巷布局,都沿着山体等高线的弯曲变化呈现有机的高低错落布局形式,这种与地形环境的适应性体现了传统民居与当地自然环境、生产生活以及社会文化元素相关的生态适应机制,而逐水而居的传统村落格局与周围环境自然形成一个合理的有机整体,无论跨河而建还是分布于河道一侧,村落和水源的相互交融使村落选址表现出较强的亲水性和人们对良好生态环境的本能向往。这种秉承“天人合一”理念而营建的“石头房”民居就显得更加亲近自然,以物之态传达出山区村民朴实内敛的处世原则。如坐落于岭顶的逯家岭村,其浑然一体的石砌民居共同构成了村落质朴静谧的和谐生态环境。

1.2 山区“石头房”民居建筑生存危机

近年,鲁中山区传统村落面貌变化较大,经济发展带来的负面影响对山区传统民居造成的冲击日益明显[7]。一些村落为获得更好的发展空间不得不遗弃原址另迁新村,例如,莱芜北部山区的娘娘庙村、淄博太河镇海上房村、博山区石门乡东厢村和西厢村等都属于被遗弃的村落[8],这些村落由于长期无人居住荒草丛生,屋顶坍塌严重,墙体、门窗构件风化损毁(图4)。更多的山区村落即使没被整体搬迁,但受外界诱惑以及无监管模式,许多“石头房”民居被改建或废弃。新式民居突兀孤立地夹杂在老屋之间,一味强调单向度的空间布局,对传统村落空间缺乏全局关照,破坏了村落和民居群体的整体风貌,传统村落形态和肌理的稳定性逐渐破碎。山区“石头房”生存危机更集中在废弃的民居上。这些传统民居建筑虽由石头砌筑,但建筑墙体都存在不同程度的裂缝、变形,木质结构的屋顶出现腐蚀、虫蛀、残缺不全等状况,有的屋顶全部坍塌,有的民居被火焚毁,残留着一些残垣断壁,这些传统民居因不再修葺而任其自然损毁破败(图5、图6)。自然淘汰和不断新建,致使山区“石头房”存量不断减少,濒临绝迹。

图4 坍塌损毁的传统民居Fig.4 Collapse of traditional dwellings

图5 损毁破败的民居院落Fig.5 The dilapidated residential courtyard

图6 年久失修的门楼Fig.6 The disrepair gate forlong time

2 濒危性传统民居建筑的保护方法

2.1 对濒危性传统民居进行广泛调查与测绘

针对山区“石头房”的濒危状况,通过田野调查与测绘实践进行图纸数据的采集,无疑是对传统民居保护最具有意义的前提行动。田野调查是保护工作中的基础程序,主要调查对象包括院落形态、建筑形制、营造技艺、建筑装饰及地方代表性的构筑物,结合鲁中山区“石头房”的分布存量,针对不同区域、不同形态的民居形式进行全面普查,通过现场踏勘、图像采集、搜集样本的方式对保存较好或毁坏坍塌严重的传统民居分类建档;民居测绘包括民居的平面形式、民居立面、建筑结构、建筑装饰、室内陈设以及院落空间等方面的测量,结合现场访谈、实地拍摄、录像、资料查阅及地理信息数据采集等方法对传统民居建筑的形态、布局、结构、材料、民俗、文化等要素进行深层分析,最终依据测绘数据整理绘制出科学、准确、详实的CAD 测绘图纸。

2.2 对濒危性传统民居实施全民共建、全民共管

当前传统民居保护已陷入“专家保护”和“政府保护”的双重博弈局面,传统民居的整体保护还没有确立,保护和再利用还没有得到有效的结合。如果将传统民居保护由政府保护发展为全社会保护,由专家保护发展为全民保护,即所谓“全民共建、全民共管”,将使保护渠道大大拓宽。首先尊重村民在发展中的主导性地位,只有村民参与才是发展的根本目的。参与的途径具体可通过村落保护发展的道路选择、利益分配、村落保护与发展规划编制以及公共设施建设等方面;其次,鼓励社会积极参与,采取民办公助、风险补助和以奖代补等措施,引导社会资本参与传统民居保护;鼓励自然人、法人和其他组织通过投资、认养、认领及租赁等方式,参与传统民居建筑保护[9];第三,聘请专家对山区传统民居的“濒危性”进行全面会诊,对其核心价值和传承脉络全面梳理和科学认定,确立保护规范和创新机制的理论依据。

2.3 对濒危性传统民居进行预防保护和信息保存

针对传统民居建筑的损坏和逐渐消失,可采取预防性保护和信息性保存两种新型保护措施[10]。预防性保护是针对传统民居未发生破坏前所采取的预防性措施,既不会改变其可见特征,也不会改变其不可见特征,预防性保护作用于保护目标的环境,如村落位置、气候、季风、湿度环境、光环境等等;信息性保存是通过虚拟技术实现或复制传统民居的具体特征,让观者能体验到对象的真实面貌,而原物并不必要呈现,从而减少对象暴露在潜在破坏因素中的风险,这种虚拟现实的保护方式具有体验性、实时性、保存性和传播性等优势[11]。鲁中山区“石头房”特征因子明显,皆可采用预防性保护和信息性保存方式加以识别和保存,其信息特征可分为六个方面:平面形式、屋顶造型、立面造型(正、侧立面)、建筑结构、建筑装饰、建筑用材[12]。通过这种双向式的对传统民居的历史信息、历史特征、艺术特征、技术特征以及稀有程度等进行预防和重建,建立传统民居的先期预防机制和虚拟现实数字博物馆,使濒危性民居建筑景观得到一定程度的复原。

2.4 对濒危性传统民居进行修缮处理

由于鲁中山区大部分传统民居建筑都已成为危房,对濒危性民居进行修缮已成保护工作的重中之重。可采取修复和加固措施,如灌浆、勾缝或增强结构强度以避免传统民居的结构或构件部分褪变损坏。濒危性“石头房”加固应特别注意不能改变传统民居的应力分布,避免对传统民居造成新的损害。对传统民居现状整修处理除了对外部结构加固、安全提升以外,还要加强对内部设施安全和功能条件的改善,增加传统建筑的实用性和舒适性,如增加卫生间、厨房、储藏空间,对房间分割、采光、通风等问题的修正。另外不能孤立地修复村落主街上的重要传统民居,割裂部分民居建筑与传统村落整体环境的关系,对于重要民居建筑周边的其他普通传统民居,同样要纳入修缮保护范畴。同时针对地方传统民居建筑特点编制通俗易懂的保护维修手册,把对遗产的保护知识直接传授给群众,提高地方民众的修缮技术水平。

2.5 发掘传统民居营造技术,避免传统技艺“断代”

传统民居营造技艺可以说是一门“匠学”,依靠的是匠人。然而随着工业化建筑时代的来临,传统民居营造技术的传承和发展面临诸多问题。大量的木匠和石匠因缺少传统营造项目市场逐渐失去用武之地,而年轻人心向外界对传统技艺不感兴趣,使本土传统民居营造技艺的传承出现断层,传承工匠手艺面临绝迹的边缘。营造技艺是地方文化建筑的“根”与“源”,理应得到保护和延续。针对无人继承的现象,当地政府要广泛收集整理传统技艺信息,有意识地培养村民文化自觉意识,帮助他们克服对传统文化的“自鄙”心理,提高居民对传承传统手艺的信心与自豪感;聘请当地老工匠开展对传统技艺人才的培训,对传统营造技艺进行抢救式的保护;鼓励村民成立民间手艺协会,促进传统技艺的交流与提高;同时申请非物质文化遗产名录,将传统技艺进行推广。

2.6 采取“低成本”技术,最低限度干预

当前我国传统民居保护举措更多强调自上而下、由外到内进行,以政策、行政管理、技术等为支撑,保护往往滞后于发展[13],问题背后的核心其实就是资金问题。“资金不足”是硬伤,是传统民居保护和发展的最大阻碍,但濒危文化遗产的抢救却经不起任何的迟缓和拖延,应积极地寻找、实践低成本抢救的办法。事实上鲁中山区“石头房”的“就地取材”就是一种适宜的、生态性的低成本技术,过去在没有建筑师参与的情况下,将民居建造成“冬暖夏凉”的房屋,且能长期处于一种稳定或接近稳定的状态,证明该低技术是应对气候变化、适应周围环境的一种简单有效之法。在目前缺乏经济基础的现实条件下,可通过村民自治,组织当地有经验的工匠,以低成本技术实施抢救性保护。鲁中山区“石头房”侥幸得以保存得益于“落后”,最大功劳应归功于采用低技术以及最低干预手段。低技术增加了传统民居的适应性,最低干预措施延缓了文化遗产的毁失。随着当地传统村落名录的进一步落实,抢救大量的濒危性传统民居已成为显性工作,在尊重和保护的基础上,介入最小干预保护措施,是实现传统民居生态效益最大化的途径。

3 结论

“石头房”作为鲁中山区重要的居住类型,是当地人们精神情感的物化反映,体现了一种朴素的生活态度和浓厚的本土文化。面对山区“石头房”建筑的生存危机,仅仅将传统民居单纯的静态保护或将其作为城市居民消费的后花园来寻求保护策路是远远不够的。应尽快从“濒危性”传统民居的普查和测绘着手,开展对传统民居预防性保护和信息性保存,组织民众对传统民居进行修缮,组织专家对当地传统技艺人才的培育,采取低技术、最小干预手段等方法进行活态保护。尽快制定抢救性措施遏制其衰败趋势才是当前民居保护的重中之重,同时还要防止修缮对传统民居造成的二次破坏。让根植于大自然的“石头房”再次回归自然。