社会公平对警察信任影响的实证分析

郑东桦 贾 鼎 虞乔木

(中国人民公安大学,北京 100038)

社会公平是政府信任产生的基础和源泉,民众对政府的信心和支持是建立在社会的公平正义之上的,公众对社会公平的感知直接影响政府信任度和公信力。既然政府信任与社会公平有着紧密的联系,而警察信任作为政府信任的重要组成部分,那么社会公平也应该会是警察信任的重要影响因素。而在对现有警察信任的实证研究进行梳理后,发现基本没有涉及社会公平变量对警察信任的影响,因此探究社会公平与警察信任之间的关系便具有重要的理论和实践意义。本文基于CGSS2010数据,采用多项logistic回归方法,从四个维度探讨社会公平对警察信任的影响,为研究警察信任的影响因素贡献新的视角,为增强警察信任提供理论依据。

一、文献综述与研究假设

警察信任问题引起学界讨论也是最近几年才出现的事情,随着一些涉警舆情事件的发生,警察成为了舆论的中心,警察信任的影响研究开始引起重视,相关实证研究成果陆续出现。目前已经有不少从不同的视角分析警察信任影响因素的研究。有的从政治参与和政治效能感的角度出发[1];有的则加入了政治心理变量[2];有的从户籍和同期群的角度出发[3];还有从社会资本视角入手的[4];有些学者[5]从阶层认同的角度出发,但研究结论并不一致,他们都认为主观阶层认同能够显著影响警察信任,但是具体是起正向作用还是负向作用出现了分歧;卫莉莉从社会治安评价[6]和公民法律意识[7]两个角度,分别得出社会治安工作满意感能够显著提高对警察的信任度和公民的法律意识对警察信任的影响具有多面性的结论;解冰[8]从媒体使用和媒体信任角度,认为信任官方媒体的人能够对警察保持信任,而信任非官方媒体的人则不太信任警察。这些研究都对实践中增强警察信任感、构建和谐警民关系具有重要的借鉴意义。

改革开放让经济建设取得伟大的成就的同时,一些社会发展的问题逐渐暴露出来。近年来社会公平问题引起国民持续关注。社会公平问题之所以对公众信任产生重要影响,是因为社会公平一直都是公共行政的核心价值。按照亚当斯的公平理论,职工会因为感知到工资分配的公平而对工作投入更多的热情。同理,公民认为社会越来越公平,就会变得更加积极乐观,对政府职能履行越来越满意。所以,社会公平对政府信任具有重要的影响作用。而警察信任作为政府信任的重要组成部分,探究社会公平对其影响便具有了实践意义。但目前现有的警察信任的实证研究,将社会公平作为变量之一探讨其对警察信任影响的实证研究少之又少。即便有也是用整体社会公平感知这一单一维度代表社会公平进行分析探究[1][2][7],或者因子分析提取出社会公平感知作为控制变量参与建模[9][8]无论是哪一种方式都只是将社会公平理解为狭义的、某一方面的公平,最常见的就是经济利益的合理分配,即收入公平感。

但在相关研究中,朱志玲[10]运用南京、苏州、扬州三地问卷调查数据,对“官员和群众在法律面前是平等的”“教育机会公平”“社会总体公平”“社会政策公平”“就业机会公平”五个变量进行因子分析,提取出社会公平感公因子,研究社会矛盾视角下公众的政府信任影响因素;钟慧娟[11]采用中国东部地区居民的调查数据,把社会公平分成社会公平感知和收入公平感知两个方面进行探究,得出收入公平感知对中央政府信任不具有显著影响的结论;张海良[12]等和赵建国[13]等则在此基础上分别加入是否受到政府工作人员不公正对待维度和阶级不平等维度;麻宝斌、马永强[14]研究公众分配正义感受对政府信任的影响时,将其分成公共服务资源公平感、收入公平感和机会公平感三个方面,并发现它们对政府信任都具有显著的正向影响。宫仁贵、黄建新、徐济益[15]从社会公平感知、是否受到政府或者工作人员的不公正对待、当前阶层地位以及未来阶层地位四个方面研究政治效能和社会公平对中央和地方政府信任的影响。这些研究从经济、政治、社会、规则等多领域来探讨社会公平,是广义范畴的社会公平。说明社会公平维度构成复杂而多维,不同维度对政府信任的影响作用并不相同。同理,社会公平各维度对警察信任是否都有影响,值得进一步的探讨和论证。

因此,本文将采用赵建国对社会公平维度的划分,即从政治意义上的阶级不平等感知、经济意义上的收入公平感知、社会意义上的整体社会公平感知和规则意义上的政府方面的不公平对待四个维度,研究社会公平对警察信任是否具有重要影响。

首先,收入分配公平是社会公平的直接体现,社会公平尤其经济平等是引起信任变化的重要原因。不少学者的研究都表明收入公平感越强,对政府的信任度越高。因此我们提出:假设1:收入公平感知与警察信任正相关。

其次,客观上说,警察属于国家公职人员,社会地位相较于普通百姓来说还是较高的,一些弱势群体如果阶层意识严重、不平等感强,肯定不利于他们对警察产生信任。因此提出:假设2:阶级不平等感知与警察信任负相关。

再次,从已有研究来看,整体社会公平感与信任感、满意度息息相关,对整体社会感到公平、感到满足,更容易产生信任感。因此我们提出:假设3:整体社会公平感知与警察信任正相关。

最后,公安机关作为政府的组成部门,曾经受到政府方面的不公正对待可能对同样是属于政府部门的警察产生抵触情绪。我们认为受过政府方面的不公正对待可能会不利于民众信任警察,因此提出:假设4:政府机构及其工作人员的不公平对待与警察信任负相关。

二、数据、变量与方法

(一)数据

本研究所采用的数据来自于中国综合社会调查CGSS2010。在对数据进行预处理、删除含有缺失值的个案后,本文最终得到了11029个有效样本。

(二)变量及其操作化

1.因变量

微课辅助的英语专业翻译课堂教学模式初 探 ……………………………………………… 郑蕴蓉,杨 瑛(67)

警察信任。现有实证文献大多将其处理成二分类变量(信任=1,不信任=0),但作这样的处理难以比较警察信任各等级之间的关系,同时也缺失许多有价值的信息,因此我们将警察信任处理成定序分类变量。根据提问“您对于下面这些机构的信任程度怎么样——公安部门”来测量,“完全不可信”“比较不可信”“居于可信与不可信之间”“比较可信”“完全可信”五个选项依次赋值1-5。

2.自变量

政府方面的不公正对待。根据提问“请您回想一下,在过去一年中,您是否受过到政府有关部门或工作人员的不公正对待?”来测量,选项分别是“是”和“否”(1=是,2=否),“是”表示过去一年中受访者受过到政府有关部门或工作人员的不公正对待,“否”则表示过去一年中受访者没有受过政府方面的不公正对待。

收入公平感。根据提问“考虑到您的教育背景、工作能力、资历等各方面因素,您认为自己目前的收入是否公平?”来测量,“不公平”“不太公平”“一般”“比较公平”“公平”五个选项依次赋值1-5。

整体社会公平感。根据提问“总的来说,您认为当今的社会是不是公平的?”来测量,“完全不公平”“比较不公平”“居中”“比较公平”“完全公平”五个选项依次赋值1-5。

阶级不平等感知。根据提问“请问您是否同意下列说法?——社会不平等主要是由一小部分掌权者的控制、操纵所造成的”来测量,“完全不同意”“比较不同意”“无所谓同意不同意”“比较同意”“完全同意”五个选项依次赋值1-5。

3.控制变量

基于相关研究,一些人口学特征变量和对警察信任具有显著影响的重要变量须作为控制变量纳入回归模型。本文选择的控制变量有年龄、民族(汉族=1,少数民族=2)、宗教信仰(无宗教信仰=0,有宗教信仰=1)、政治面貌(共产党员、共青团员=1,民主党派、群众=2)和主观阶层认同。

(三)方法

本文将采用无序多分类Logistic回归方法来研究政府方面的不公正对待、收入公平感、整体社会公平感、阶级不平等感知四个预测变量对因变量警察信任的影响。

三、研究发现

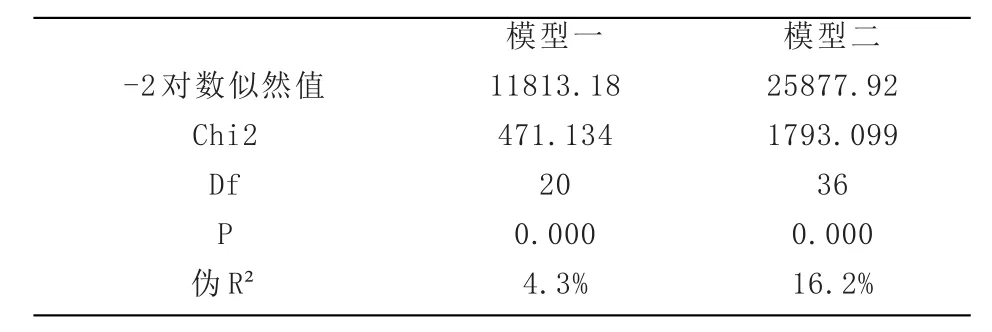

表1 模型拟合情况和伪R2

表1给出了两个模型的拟合情况,可以看出:两个模型的p<0.001,都具有统计学意义。同时,伪R2也从4.3%提高到16.2%,意味着模型二相对于模型一,其解释能力有明显提高。表2则给出了警察信任影响因素的多项Logistic回归分析结果。

(一)政治面貌、民族和年龄对警察信任在不同组别上有显著影响

观察模型一、二可知:有些控制变量的显著性在模型一、二中都没有发生变化,如年龄都是在0.001水平上显著;有些则发生了减弱或者消失,如民族在“完全不可信”组别上显著性减弱;宗教信仰在模型一的“完全不可信”、“比较可信”两个组别中的显著性水平同样是0.01,却在模型二中或消失或减弱。政治面貌在模型一和模型二中各个组别都是显著的,而且相较于模型一而言,模型二中的显著性还有所增强,如在模型二中的“完全不可信”组别是在0.001水平上显著。而宗教信仰和主观阶层认同虽然在不同组别上都有在相应的水平上显著,但是考虑到其显著性水平较低及其对应的Exp(B)值与1关系不定,故在此不能确定两个控制变量对警察信任的影响。

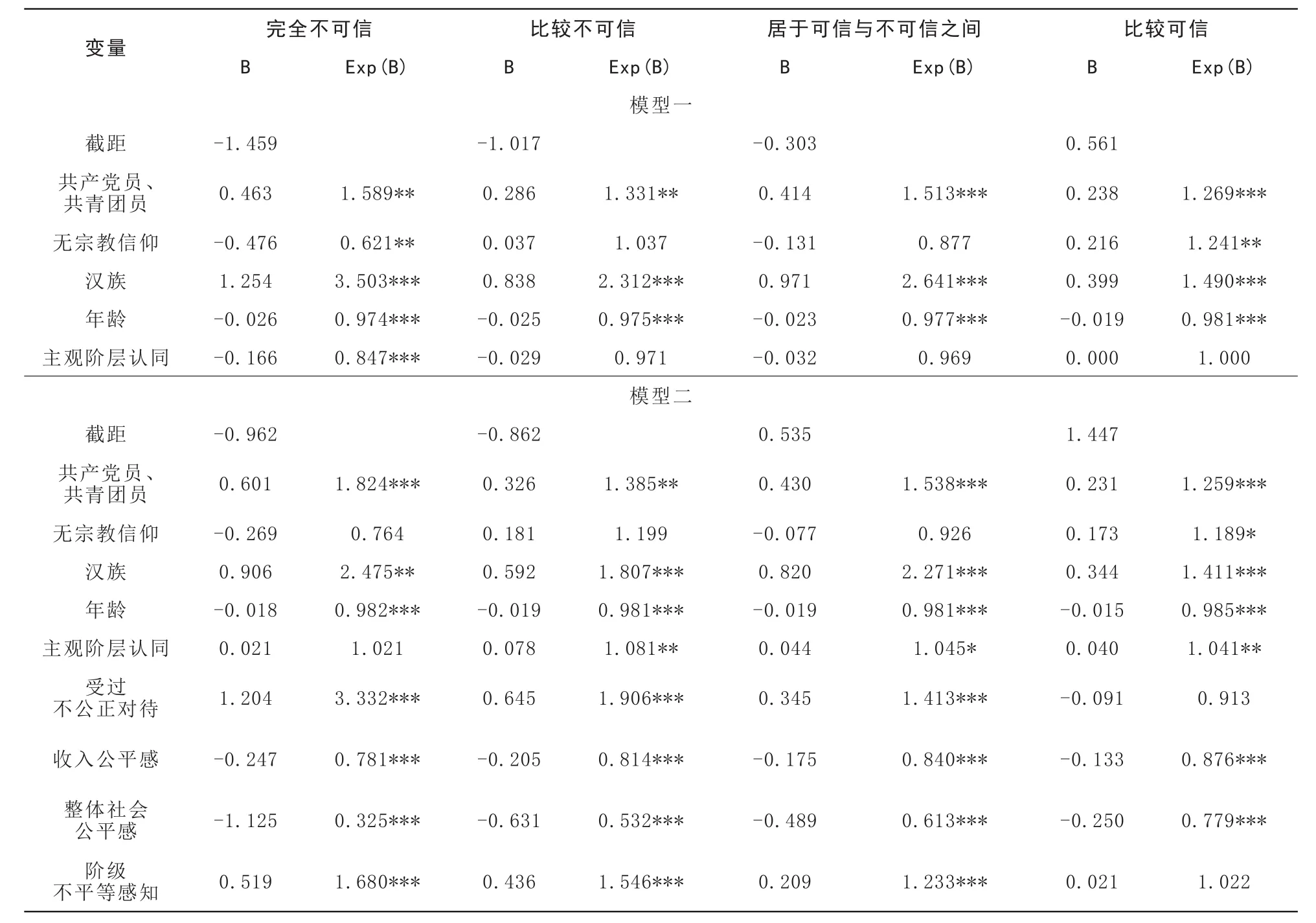

表2 多项Logistic回归分析结果

观察模型二可知,共产党员、共青团员选择“完全不可信”、“比较不可信”、“居于可信与不可信之间”和“比较可信”的概率与选择“完全可信”的概率相比,分别是民主党派、群众的1.824、1.385、1.538和1.259倍;汉族人选择前四个选项的概率与选择“完全可信”的概率相比,分别是少数民族的2.475、1.807、2.271和1.411倍;年龄每增长1岁,选择前四个选项的概率分别是选择“完全可信”的0.982、0.981、0.981和0.985倍。可以看出,相较于民主党派、群众和少数民族,共产党员、共青团员和汉族人更倾向于不信任警察;而年纪越大,对警察则越信任。

(二)社会公平显著影响警察信任

社会公平的四个维度在模型二中各个组别都表现出较强的显著性。受过政府方面的不公正对待的人选择“完全不可信”、“比较不可信”、“居于可信与不可信之间”的概率与选择“完全可信”的概率相比,分别是没有受过政府方面不公正对待的3.332、1.906和1.413倍。可以看出,受过政府方面的不公正对待对警察信任具有显著的负向影响,即假设4成立。

收入公平感每提高1个单位,选择前四个选项的概率分别是选择“完全可信”的0.781、0.814、0.840和0.876倍。整体社会公平感每提高1个单位,选择前四个选项的概率分别是选择“完全可信”的0.325、0.532、0.613和0.779倍。可以看出,收入公平感和整体社会公平感与警察信任呈正相关,收入公平感越高、整体社会公平感越高,警察信任越强,即假设1和假设3成立。

阶级不平等感知每提高1个单位,选择前三个选项的概率分别是选择“完全可信”的1.680、1.546和1.233倍。可以看出,阶级不平等感知对警察信任有显著的负向影响,即阶级不平等感知越强,警察信任越低,假设2得到证实。

四、结论

本文运用CGSS2010数据,从是否受过政府方面的不公正对待、收入公平感、整体社会公平感知、阶级不平等感知四个维度考察了社会公平对警察信任的影响。现有文献中也有社会公平对警察信任的影响研究,但是却没有从多个维度下考察的研究成果。研究发现,收入公平感和整体社会公平感与警察信任呈正相关,即收入公平感和整体社会公平感越强,对警察的信任程度就会越高,这与之前的学者得出的结论一致。而政府方面的不公正对待和阶级不平等感知对警察信任呈负相关,阶级不平等感越强,对警察信任感越低,受过不公正对待的人对警察的信任程度明显低于没有受过不公正对待的人。对此,合理的解释是公安机关是政府的重要部门,民众可能将其在政府受到的不公正待遇、对政府的不满发泄在处于一线执法和服务的民警,进而转化为对警察较低的信任度。因此,促进公民在政治经济等多领域的公平感知,提高公安机关服务质量和服务水平,做到执法公正,实现收入与阶级的相对公平,这都会大大提升公民对警察的信任度,化解警察信任危机。