“哭”字考

种刘敏

摘 要:关于“哭”这个字,本文主要通过字形演变、字形分析、本义考证、字义演变等几个方面来写,其中字形演变目前在学术界仍是有很大争议的,本文主要写本人的看法,以及就着重“哭”字的字义演变进行分析。关于“哭”字的字形起源,大致有以下几种说法。

关键词:哭;字形演变;起源

一、“形声”之说

《说文解字》中对“哭”形体结构描述为:“哀声也。从吅,从狱省声”。[1]我们从这个解释便可以看出来,许慎本人认为此字应属于形声字。但是对于形声字之说,后辈们其实是有不同看法的。“吅”的意思是“惊呼”,因此,在我们看来,《说文解字》中说“哭”字从吅,其实是有一定的道理的。比如下列几例,徐锴《系传》曰:“哭声烦乱,故从二口。”马叙伦曰:“吅从二口,表声之重复。”[2]由此可见,哭字从吅确实是有很多人认可的。此外,段玉裁等人也认为这个说法是正确的,因此后人解释为“犬嚎”或者是“人号呼”,都与口有关。因此,“哭”字的表意的確和吅有一定的联系。结合以上几人的看法,本人认为,《说文》中“哭字从吅”这个说法并不是空穴来风,有其道理。

然而,对于“哭”字是否从狱省声,目前来看学术界是有很大的分歧的。所谓“从狱省声”的意思就是说“哭”字的声符是“狱”,它的意思是人被关在了地狱中,由于为了表达特殊的感情,才会产生哭这一意义.“为了满足形声字的构字需要,因而省略了“狱”字的一部分,只留下了下面的“犬”字,这便构成了“哭”字的下半部分。”[3]针对学术界的这一说法,我本人是不大认同的。首先,“哭”是由于人的情感表达而产生的,相对于狱来说比较简单,因此它的出现一定是早于“狱”这个字的;第二,如果一定要省形的话,为什么不直接选用犬字的同音字,而采用了“狱”省形,这种做法显然是有点多此一举,不符合古人的造字规则。当然,针对“狱”省声这一说法,学术界有很多学者都对其进行了探讨并给出了自己的见解。本文在这里主要以段玉裁的说法为例:段玉裁在《段注》中“哭”字下注:“按许书言省声,多有可疑者。取一偏旁,不载全字,指为某字之省。‘哭之从‘狱省,皆不可信。‘狱故从‘犾,非从‘犬。而取‘犾之半。然则何不取‘独‘倏‘貉之省乎?窃谓从犬之字,如狡猞狂默猝猥孺狠猿状孺狎狃犯猜猛犹弦狙戾猖狩臭獒献颊猫卅字皆从犬,而移以言人,安见非哭本谓犬嗥,而移以言人也?”由此可见,段玉裁认为‘哭应该是‘犬部,从犬、从吅,应该属于会意字,本指犬嗥而移以言人,即本义指犬哭嚎后来借以形容人的感情。

由此可见,“哭”字形声说实在是有点牵强了。

二、会意说

关于会意说,也有不同的说法。

①从吅从犬

段玉裁等人的说法虽然从常理上让人误以为真,但实质上仍是有很大漏洞的。我们通过“默”这个例子,《说文解字》中认为:“默,犬暂逐人也。”徐锴系传:“犬默无声逐人”。后引申为无形、暗中,又引申为寂静。我们的先民通过观察狗的属性特点,发现与人之相通之处,所以藉以表达人的状态。寂静本来是一种描述性的,抽象的概念,但是人们抓住狗不动声色逐人的特点,生动准确的刻画了寂静这样一种状态。在日常生活中,我们想要形容一个人身体比较健壮时往往会说会说他壮的像一头牛,这其实也是用动物的形态特征来比喻人事,相当于我们现在常用的比喻的手法。有这样的以物喻人的例子还有很多。但是对于类似于“哭”字这样,直接用动物言人的例子却是极其罕见的,根据段玉裁的说法,“哭”字的本义是狗噑“哭”,直接借用为人号“哭”,仔细想想,确实是有很大的不妥的。除此之外,我们怎么知道狗是在“哭”噑,而不是在愤怒或兴奋呢?这个标准似乎也麻烦,因为狗毕竟不会流泪来表达辛酸。况且我们常用这些字表达的都是一些比较抽象的概念,并且用来指人事时都用的是这些字的引申用法。

②“哭”下非犬说

在现实生活中,“哭”这一动作行为必定产生于“狱”这一事物之前,叶玉森的说法有一定道理。而赵宏在《说文部首书注》中说:“哭字甲骨文其下,像一人披头散发嗥哭之状,加二口表号呼之意,因中间的人形与犬之字形略近而讹变为犬字”。这二人皆认为“哭”字下面的“犬”实为讹变,叶玉森将其解作“象一人擗踊之形”(擗,捶胸;踊,以脚顿地。形容极度悲哀),赵宏将其解作“像一人披头散发嚎哭之状”。二者的解释虽然略有不同,但他们都认为中间之形为人之动作形态,与“犬”无关。

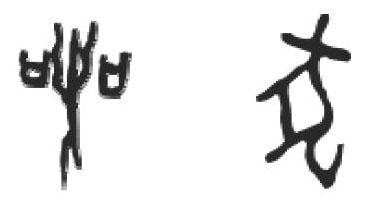

从“哭”字古文字字形来看,也跟“犬”字有所区别,犬和哭字甲骨文字形分别为

甲骨文“哭”字中间字形应为“一人披头散发嚎哭之状”。另外,在古文字构形学中,列举了一期早期青铜器铭文与甲骨文和西周青铜器铭文比较的字形,应为“哭”的早期字形,很容易判断出其为一人披头散发之形,因此,“哭”应为会意字,且其下之犬为讹变,应为人披头散发的样子表达“人之哀号”的意义,“哭”字的狗星取义方式,体现了汉字因义而构形的特点。

总结:汉字是表意体系的文字,造字之初,形义关系一致,但这种字形的关系往往会随着字形、字义的演变而变化,有些文字在传抄和应用中也会发生变化。因此,在分析汉字构形构义时,应该准确把握、分析汉字的构形符号和组合形式。

三、“哭”字义演变

其本义应为因痛苦或悲哀而流泪发声,如“颜渊死,子哭之恸”《论语》[8];其次,演变为吊唁之义,如“桀辜谏者,汤使人哭之”《淮南子》;也可指悲歌,如“昔雍门子以哭见于孟尝君”《淮南子》;由于人之哀声与动物之哀声相似,因而也可借指借指鸟兽悲鸣之义,例如“丛丛引觜傍莲洲,满川恐作天鸡哭”唐无名氏《鸡头》;如今由于词义的扩大,也有“叫,诉说”之义,如“你有牛、有猪,鸡鸭成群,还哭什么穷?”周立波《山乡巨变》;此外值得注意的是,“哭”字还可指古星名,如“虚南二星曰哭,哭东二星曰泣,泣、哭接近坟墓”《隋书·天文志中》,在这里是表专有含义。

参考文献

[1]沈康年.说文解字诂林[M].云南人民出版社,2006.

[2]顾野王.原本玉篇残卷[M].中华书局,1985.

[3]张勇.“哭”字汇释[D].黑龙江史志,2009.