大断面、小净距隧道施工力学效应分析

马敬夫

(中交第四公路工程局有限公司, 北京市 100022)

1 概述

小净距隧道是指相邻隧洞的间隔岩壁厚度小于规范中独立双洞的最小净距要求,布置形式较为特殊的一种隧道。其设计和施工技术难点为:小净距隧道合适净距的确定,支护设计参数的选定,不同地质条件各施工方法的比较和确定,两隧洞施工时的相互影响,以及中夹岩加固技术等。针对这类问题,中国国内很多学者已经开始了探索,如戴俊等对小净距隧道的施工方法进行了模拟研究;罗玉虎等对小净距隧道施工力学响应进行了研究;龚建伍等对小净距隧道施工方案进行了优化分析等。但是地质条件千差万别导致不同实际工程必须进行实事求是的研究。

该文依托福州绕城项目隧道,全长为879 m,高度为8.255 m,含仰拱的总高度为10.5 m,最大开挖宽度达16.792 m,位于两个断裂带中间的次级断块。隧道洞口从内向外依次为Ⅳ、Ⅴ级围岩,中部的断层为60 m Ⅳ、Ⅴ级围岩,剩余都是凝灰熔岩的Ⅲ级围岩。两个独立双洞的最小距离为24.6 m,小于规范要求的Ⅲ级围岩2B、Ⅳ级围岩2.5B、Ⅴ级围岩3.5B(B为开挖断面的宽度),属于小净距隧道。由于隧道大部分岩层倾向与纵向轴向夹角较小,存在施工难度大、易于塌方、控制难度大等问题。

针对依托工程特殊的地质条件,该文采用 “开挖卸载模拟方法”对地下结构的应力应变场进行模拟分析,采用“施加虚拟支撑力逐步释放法” 对施工全过程应力应变进行模拟分析,应用Ansys开发施工过程施加虚拟的支撑力命令数据流,并自动完成对地应力逐步释放的过程分析,且采用单元对施工各个工序进行过程模拟分析。以两腰收敛和拱顶沉降为监控量测数据来验证施工方案的最优性,从而选取最优的实施方案,以科学指导施工,保障施工安全。

2 隧道Ⅴ级围岩不同开挖方法的模拟

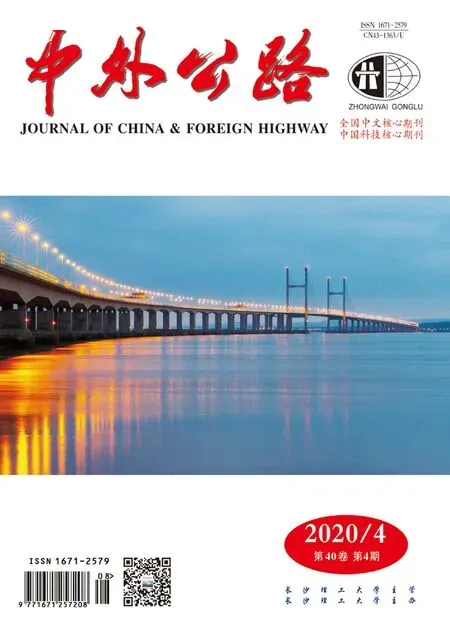

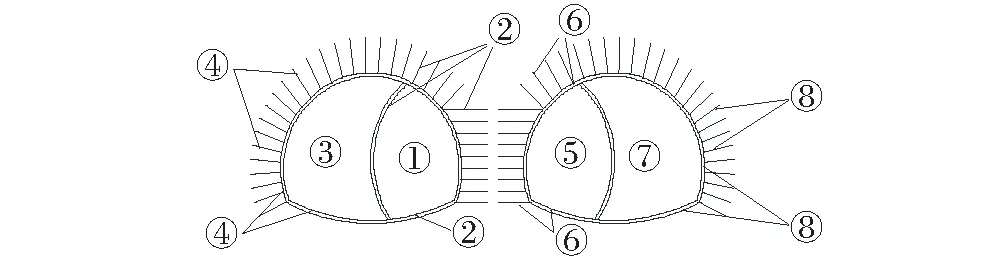

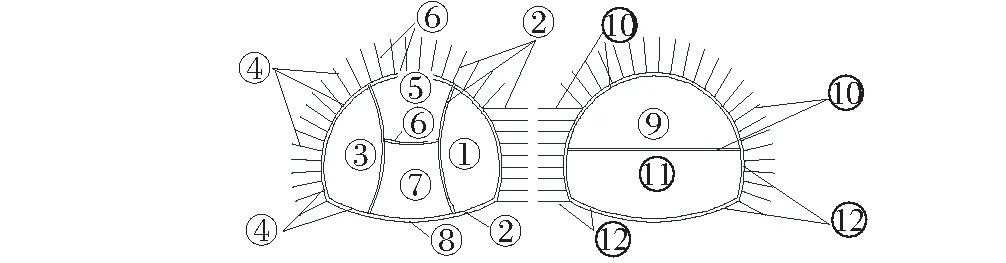

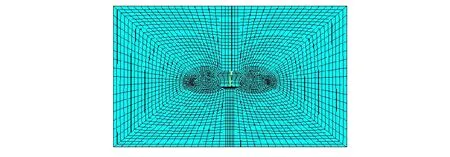

针对Ⅴ级围岩,根据3种可行的工法:单侧壁导洞法(图1)、双侧壁导洞法(图2)、CD法(图3),使用Ansys软件,分别建立有限元分析模型(图4),进行施工过程模拟,通过分析不同工法的围岩应变和应力,比选小净距隧道Ⅴ级围岩最科学的工法。图1~3中,所标数字为各施工方案的施工工序。

图1 单侧导坑法

图2 双侧壁导坑法

图3 CD法

图4 有限元计算网格图

(1) 单侧导坑法工序:① 右侧先行导坑开挖;② 右侧锚喷支护;③ 左侧开挖;④ 左侧锚喷支护;⑤ 左侧导坑开挖;⑥ 左侧锚喷支护;⑦ 右侧开挖;⑧ 右侧锚喷支护;⑨ 全断面衬砌完成。

(2) 双侧壁导坑法工序:① 右侧导坑开挖;② 右侧导坑锚喷支护;③ 左侧导坑开挖;④ 左侧导坑锚喷支护;⑤ 中间上导坑开挖;⑥ 中间上导坑锚喷支护;⑦ 中间下导坑开挖;⑧ 中间下导坑锚喷支护;⑨ 上台阶开挖;⑩ 上台阶锚喷支护;下台阶开挖;下台阶锚喷支护;全断面衬砌完成。

(3) CD法工序:① 右侧上导洞开挖;② 右侧上导洞锚喷支护;③ 右侧下导洞开挖;④ 右侧下导洞锚喷支护;⑤ 左侧上导洞开挖;⑥ 左侧上导洞锚喷支护;⑦ 左侧下导洞开挖;⑧ 左侧下导洞锚喷支护;⑨ 上台阶开挖;⑩ 上台阶锚喷支护;下台阶开挖;下台阶锚喷支护;全断面衬砌完成。

小净距隧道施工的弹塑性动态过程分析中,考虑了材料的非线性,以真实模拟岩石、混凝土和土体等材料。由数据表输入材料特性值,输入值为3个:内摩擦角(φ)、黏聚力(c)、膨胀角(φf)。膨胀角φf用来指示体积膨胀大小,该文对Ⅴ级围岩采用保守方法,不考虑膨胀角φf的影响,即其取值为0。

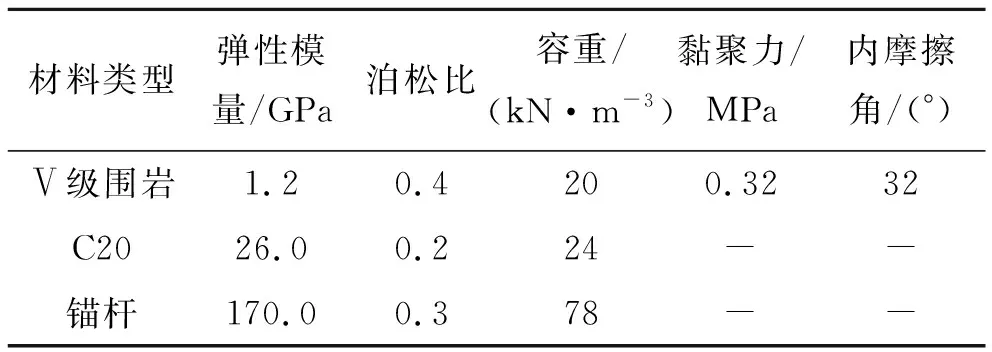

依据施工图设计文件,确定围岩、混凝土的力学参数,有限元计算的相关参数见表1。

表1 采用有限元计算物理力学参数

由设计文件可知:该隧道Ⅴ级围岩两洞的净距为11 m、单洞的跨径为15.60 m、掌子面的开挖高度为11.67 m、初喷厚25 cm、仰拱厚40 cm,依据数据构建Ansys模型,锚杆的长度为3.5 m、直径为2.5 cm、环向间距为1.0 m,其中,地质破碎带夹岩采用超前小导管的方式注浆加固,模拟计算时使用直径3.0 cm锚杆替换。模型的下边界取值52 m,左右的边界均取值62 m,上边界取值浅埋39 m。对模型使用施加约束法建立边界条件, 使用加固定支座法约束模型底面自由度,使用滑动支座法约束隧道平行走向两侧水平自由度,放任垂直自由度,从而仿真模拟隧道拱顶的沉降过程。

实际隧道开挖时,洞内位移观测点常规布置一般如图5所示,因此,该文也选取这些点示出其有限元计算结果。

图5 拱顶沉降和水平收敛测点布置图

按3种施工方法模拟的拱顶沉降和水平收敛位移量计算结果见表2。

表2 3种开挖方法的拱顶沉降和水平收敛位移

3 计算结果分析

3.1 单侧壁导坑法

从表2可以看出:

(1) 单侧壁导坑施工法,在隧道左洞掌子面完成支护(工序③)时,拱顶沉降a为-7.92 mm,c点沉降为-9.88 mm,b点的位移相对较小。左洞右边墙的a2水平方向位移相对较大,累计达到-8.79 mm,但均小于规范要求累计100 mm。

(2) 左洞掌子面开挖支护(工序⑤)完成后,拱顶下沉a点变化最大,为-16.48 mm,隧道拱顶左侧的c点变化值相对较大,为-14.77 mm,右侧的b点变化位移较小。左洞右侧水平向位移值较小,a2水平向的位移值为-8.14 mm,a1水平向的位移值为10.56 mm,两侧水平位移越来越趋于平缓。右洞的内侧导坑完成支护(工序①)时,左洞a点的拱顶沉降变为-19.64 mm,其他两点(c、b)沉降分别为-15.61、-16.86 mm。右洞d点沉降量为-16.33 mm,f点沉降量为-12.43 mm,均小于规范要求100 mm。

(3) 隧道右洞的全断面开挖完成(工序⑨)时,左洞拱顶的a点最大沉降量为-21.26 mm,右洞的d点最大沉降量为-22.78 mm,经分析,右洞最终的沉降量要大于左洞。左洞右洞水平向位移整体趋于对称分布,数值也趋于接近,a1点的水平向位移最终为10.52 mm,a2为-7.37 mm,a3为10.33 mm,a4为-11.66 mm,但均小于规范要求100 mm。

3.2 双侧壁导坑法

由表2可知:

(1) 左洞内侧的平行导坑支护完毕(工序③)时,内侧拱部的c点沉降值为-3.58 mm。左洞右边墙a2点的水平位移相对较大,为-4.81 mm,均小于规范要求100 mm。

(2) 隧道的左洞外侧支护完毕(工序⑤)时,拱顶b点沉降量为-4.75 mm,拱顶c点沉降量为-4.38 mm。左洞a2的水平位移变为-5.41 mm,a1点水平位移为2.08 mm,均小于规范要求100 mm。

(3) 左洞上台阶支护完成(工序⑦)时,左洞a点拱顶沉降最大为-10.21 mm,其他两个观测点(b、c)的沉降值也有不同增加,分别为-6.48、-6.12 mm,水平位移的数值变小,均小于规范要求100 mm。

(4) 左洞全断面开挖全部完成后(工序⑨),左洞a点拱顶沉降值为-12.21 mm,拱顶的b、c两点沉降值分别为-8.61、-8.22 mm,相对平衡。左右洞水平位移值分别为-1.09、-3.41 mm,均小于规范要求100 mm。

3.3 CD法

由表2可知:

(1) 隧道左洞的内侧上导坑完成初期支护后(工序③),右侧拱部的c点沉降量为-4.88 mm,拱顶a点沉降值为-4.48 mm,左侧的拱顶沉降变化较小,左洞的右边墙a2水平向位移量变化不明显,为-1.79 mm,小于规范要求100 mm。

(2) 隧道的左洞内侧支护完毕时(工序⑤),拱部右边的c点沉降量达到最大,为-5.41 mm,拱顶的a点变化很小。左洞右侧的水平位移变大,为-3.55 mm,小于规范要求100 mm。

(3) 隧道左洞外侧开挖上导坑支护完成时(工序⑦),左洞拱顶沉降a点变为9.69 mm,拱部两腰两点沉降增幅相对较大,分别为-8.48、-7.83 mm,小于规范要求100 mm。水平向位移值变化相对不大。

(4) 隧道整个断面开挖完成后(工序⑨),左洞拱顶a点的沉降为-9.91 mm,拱顶b、c两处沉降为-9.33、-7.85 mm。水平方向位移、左洞洞壁两侧水平向位移为3.37、-3.05 mm,均小于规范要求100 mm。

3.4 3种施工方法模拟结果比较

(1) 从水平收敛位移来看,单侧壁导坑法施工产生的位移量最大,其次是双侧壁导坑法,CD法施工水平位移量最小,而且各测点的位移量不尽相同。

(2) 从拱顶3点沉降值来看,单侧壁导坑法施工产生的位移量最大,其次是双侧壁导坑法,CD法施工产生的拱顶位移量最小,而且拱顶a、d测点的位移量最大。

4 施工过程实测结果分析

福州绕城项目隧道实际施工采用的是CD法开挖,施工过程中对洞内位移进行了监测。围岩水平收敛位移及拱顶沉降位移见表3。

表3 CD法实测拱顶沉降位移和水平收敛位移

由表3可知:

(1) 隧道左洞的内侧上导坑完成初期支护后(工序③),右侧拱部的c点沉降量为-4.95 mm,拱顶a点沉降值为4.40 mm,左侧的拱顶沉降变化较小,左洞的右边墙a2水平向位移量变化不明显,为-1.81 mm,小于规范要求的100 mm。

(2) 隧道的左洞内侧支护完成时(工序⑤),拱部右边的c点沉降量达到最大,为-5.50 mm,拱顶的a点变化很小。左洞右侧的水平位移变大,为-3.70 mm,小于规范要求100 mm。

(3) 隧道左洞外侧开挖上导坑支护完成时(工序⑦),左洞拱顶沉降a点变为-8.61 mm,拱部两腰两点(b、c)沉降增幅相对较大,分别为-6.90、-7.50 mm,小于规范要求100 mm。水平向位移值变化相对不大。

(4) 隧道整个断面开挖完成后(工序⑨),左洞拱顶a点沉降为-9.90 mm,b、c两处沉降为-8.70、-7.75 mm。水平方向位移、左洞洞壁两侧水平向位移为3.34、-3.11 mm,均小于规范要求100 mm。

对比表2、3可知:经理论值和实测值对比,CD法开挖大断面、小净距隧道,可以较好地控制沉降和水平位移,更接近理论计算模拟的过程分析,可以较好地指导隧道全过程施工,以此为依据可以更好地防控隧道安全风险。

5 结语

以福州绕城项目大断面、小净距隧道施工实例为依托,采用有限元软件Ansys建立实体模型,针对Ⅴ级围岩条件,分别以单侧壁导洞法、双侧壁导洞法、CD法3种施工方法进行施工模拟,通过施工全过程中拱顶3点的沉降以及周边收敛数据的对比分析可知:对于Ⅴ级围岩的大断面、小净距隧道施工,采取CD法比较合适,安全性较好,可以有效规避隧道施工过程的高风险。其次为双侧壁导坑法施工。对于单侧壁导坑法施工,位移数值变化较大,安全性较差,经济投入也大,应尽量避免采用。