城市通风廊道系统构建及管控探索*

——以合肥市为例

黄 闯 魏宗财 曹 靖 邓汗青 HUANG Chuang, WEI Zongcai, CAO Jing, DENG Hanqing

0 引言

改革开放40年,我国的经济发展与城市建设取得了举世瞩目的成就,2018年常住人口城镇化率达59.58%。但同时,城市建成区规模的大幅度增加导致城市下垫面变得愈发粗糙,全国多数城市的风速普遍呈逐年降低态势,平均每年减少0.01—0.05m/s。这是城市热岛加剧的原因之一[1-3]。

党的十九大将“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”写入大会报告,成为新时代中国特色社会主义生态文明建设的思想和基本方略。2018年4月,习近平总书记主持召开中央财经委员会第一次会议,强调打好包括蓝天保卫战在内的几场标志性重大战役。为探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新思路,城市规划更要尊重自然,因地制宜重拾气候适宜性规划。优化城市组团式空间布局,强化通风廊道建设,对于预防SARS(严重急性呼吸综合征)与COVID-19(新型冠状病毒肺炎)疫情等重大公共卫生事件、建设可持续发展的健康城市具有重大的战略意义。

通风廊道作为提升城市环境品质和消减热岛效应的重要工具,成为城市规划研究和实践的热点。国外对城市通风廊道理论层面的研究起步较早,主要集中在通风系统理论、下垫面气候功能评价标准、气候环境评估的指导方针等方面[4-7]。相较之下,国内对城市通风廊道的研究更加关注实践层面,北京、香港、长沙、廊坊、杭州、南京、西安、安庆等城市陆续推进了城市通风廊道的相关规划实践及研究。如杜吴鹏等[8]利用长年代气象资料、现场观测、高分辨地理信息数据等研究了北京风环境、通风潜力分布和通风廊道对局地微气候的影响,并为北京中心城区通风廊道的规划和构建提供支撑。俞布等[9]以杭州为例,综合考虑影响城市通风环境的多源评价指标,构建了集城市气候观测、多尺度数值模拟、城市形态控制为一体的城市多级通风廊道系统。尹杰等[10]以武汉为例,提出基于街道高宽比和高度变化程度的通风廊道划分方法。苏钠等[11]结合城市风的空气流动运动规律和城市下垫面特点,确定城市通风廊道的位置、数量等主要控制要素,提出廊道周边地块建设控制要求和建筑迎风面密度控制要求。曹靖等[12]运用流体动力学分析方法,对城市通风廊道采取“城区—分区”的思路进行分类研究,并探索针对新老城区差异化的通风对策。近两年,我国国家层面陆续发布了《城市通风廊道规划技术指南》《城市通风廊道气候可行性论证规范》等行业标准规范。这有助于各地通风廊道规划研究及实践的统一。

综上,目前国内开展的城市通风廊道研究或规划多基于风环境模型来识别通风廊道,并对通风廊道沿线地区的开发建设提出管控要求。但仍存在两方面问题:第一,该方法能够识别出城市建成区及规划片区内通风潜力较大的地区,形成通风廊道,但难以解决目前建成区及规划新区因为空间不合理带来的通风不畅的问题,通风廊道构建后的成效在量化评估方面较为欠缺;第二,较多通风廊道研究对通风廊道边界的界定不够清晰而难以落地,通风廊道沿线管控地区的边界也难以界定,降低了规划的可操作性。笔者以安徽省合肥市为例,围绕通风廊道构建与管控两个核心重点,采用“破立并举”的思路,因地制宜地提出通风廊道系统的构建与管控思路,并与法定规划充分结合,提出可操作的通风廊道规划实施策略。

1 研究区域概况

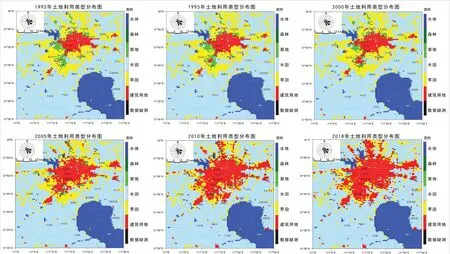

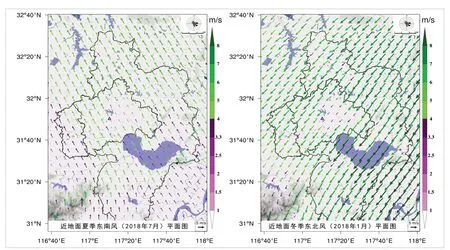

以土地利用类型数据计算分析合肥市主城区下垫面的变化特征,发现合肥的城市建成区快速扩张,从20世纪90年代初的106km²扩张到2018年的近400km²。这期间可以分为两个阶段:2001年之前增速较慢,年均递增约3km²;从2002年城市大建设开始进入高速增长期,年均递增约14km²(见图1)。随之而来的是城市内风速的显著降低,从2000年的3.20m/s降低到2018年的1.80m/s,年均递减0.08m/s。通过WRF大尺度风环境模拟夏季盛行风(东南风)与冬季盛行风(东北风),量化计算不同下垫面属性所在格点的平均风速差异,发现建成区内的风速较之外围呈有序递减的状态,风速削减率分别达到46.9%和50.8%,消减效果非常明显(见图2)。

运用建筑物数据和卫星遥感影像等数据,依据形态学方法先计算天空开阔度和地表粗糙度指数,再将两者结合划分通风潜力等级,发现老城区、滨湖新区和政务新区存在通风不畅的问题,与该区域建筑密集、高层建筑居多、建筑布局不合理有较大关系(见图3)。

伴随建成区内风速降低的另一个结果是热岛效应加剧,利用卫星遥感影像反演得到地表温度,并根据不同地表温度划分热岛等级,发现建成区与外围的平均温差从2000年的1.0℃增加到当前的1.3℃,与工业区规模呈显著正相关。热岛效应最显著的区域集中在经开区、双凤开发区等工业片区(见图4)。

2000年以来,合肥市建成区规模的高速增长以及工业区的高速扩张,导致城区内风速的递减和热岛效应的递增,迫切需要规划建设科学的通风廊道,以改善城市风环境和空气环境品质。

2 研究思路

针对国内城市通风廊道研究存在的问题,在风环境评估、热环境评估,及从通风角度找出城市建设问题的基础上,围绕通风廊道构建与管控两个核心重点,提出“分级构廊道、分区提管控”的研究思路,因地制宜地提出通风廊道系统的构筑思路与不同功能区的建设管控要求,并对通风廊道的实施提出建议(见图5)。

分级构廊道:通风廊道的规划建设应顺应城市主导风向,充分串联绿地、山地、河流等生态冷源及路网、广场等通风潜力较大区域,通过这些生态骨架、路网骨架形成通风口地区、一级、二级通风廊道。一方面,通过风环境模拟分析城市通风潜力,识别出城市通风潜力较大的地区,形成通风廊道,是为“立”;另一方面,针对连片弱风区及热岛区等风环境不优地区存在的问题,结合实际的建设条件,构建通风廊道,将优质风引入城市,适度改善通风环境,是为“破”。通过“破立并举”结合的手法,构建科学合理的通风廊道总体格局。

分区提管控:针对一些城市通风廊道研究中对廊道边界界定不清晰、廊道沿线管控范围界定不清晰的问题,笔者认为,城市通风廊道应做到廊道边界与管控边界的“两界合一”,廊道内严格执行管控要求,廊道外不做要求,才能具有更强的操作性。根据通风廊道的特征与通风要求,划分为生态区、污染产业严控区、已建建设用地管控区和未建建设用地管控区4种管控分区,分别制定差异化的管控要求,保障廊道内优良的通风环境。针对每一条通风廊道编制管控图则,明确廊道边界、长度、宽度、涉及各类管控分区范围、规模及具体的管控要求,用于下一步的规划管理。城市空间格局需要通过管控措施进一步优化,针对建成区,将影响连片风环境不优地区的区域划为城市更新的重点,建议城市更新方案考虑大幅度降低建筑高度与建筑密度,以推进通风微循环的布局模式。针对规划新区,将影响连片风环境不优地区的区域作为规划优化的重点,通过生态廊道的调整以及建筑高度、建筑密度、建筑布局的控制优化通风格局,为城市引风、通风创造理想的空间载体。通过优化建成区与既有规划的空间格局,提升通风水平,并对其进行量化评估。

缺乏法定规划的支撑是一些城市开展的通风廊道研究未能落地的重要原因。因此,通风廊道研究的成果要想付诸实施,必须要找到研究成果与现行规划体系的合理接口,与法定规划体系衔接,协调通风廊道与生态廊道之间的关系,纳入国土空间总体规划中,并出台地方性法规条例,在下层次单元规划、控规、城市设计、建筑设计以及规划管理层面全面贯彻落实通风廊道的要求。

图1 合肥主城区历年下垫面变迁图Fig.1 Changes of underlying surface in Hefeimain urban area over the years

3 城市通风廊道系统构建及管控

城市通风廊道系统的构建要点在于通过优化城市空间格局,构建清晰合理、层次分明的通风廊道体系,并针对通风廊道内的对象提出明确的管控要求,即分级构廊道、分类优布局、分区提管控,优化提升城市通风环境和品质。

图2 夏季、冬季盛行风下风环境模拟图Fig.2 Simulation of downwind environment of prevailing wind in summer and winter

3.1 分级构廊道: 划定通风廊道总体格局

构建通风廊道的目的在于优化城市内部通风环境,中国国家气象局发布的《城市通风廊道气候可行性论证规范》(QX/T 437-2018)明确了城市通风廊道的构建原则以及各分级廊道的宽度、长度、与主导风向夹角等方面的要求。参照行业规范并结合合肥市城市环境建设发展现状,考虑通风廊道的特性和功能,廊道的构建需要遵循4个步骤:第一,顺应主导风,一级通风廊道与主导风夹角不超过30°,二级通风廊道与主导风夹角不超过45°;第二,串联生态源,通过通风廊道将城市内外围的优质冷源贯通,将风源引入城市;第三,切割热岛链,发挥通风廊道缓解城市热岛的效用,将优质风引入热岛集中地区;第四,疏通弱风区,通过空间格局优化的构建手法将风引入通风潜力较弱的片区,以改善微循环。

图3 合肥主城区通风潜力分析图Fig.3 Analysis of ventilation potential inmain urban area of Hefei

图4 合肥主城区热岛效应分析图Fig.4 Analysis of heat island effect inmain urban area of Hefei

图5 研究思路示意图Fig.5 Research ideas

地表植被、建筑覆盖及天空开阔度确定的空气流通能力,即城市通风潜力的评估是构建通风廊道的基础,由天空开阔度(F)和粗糙度长度(Z0)两大指标衡量。其中天空开阔度是一个描述三维城市形态的数值,反映了城市中不同街渠的几何形态,其影响地表能量平衡关系、改变局地空气流通;粗糙度长度指在边界层大气中,近地层风速向下递减到零时的高度,可以表示城市和植被区域的地表粗糙程度。

通风廊道的构建需要“破立并举”:首先,利用集成天空开阔度、地表粗糙度长度、迎风面积密度、地表通风潜力、不透水盖度和城市热岛评估等评估城市气象生态常用指标的城市气象生态指标计算系统,基于C++语言,通过输入原始数据及参数控制计算出各项指标的栅格数据,综合评估城市通风潜力,识别出通风潜力较大的地区,顺应主导风向,串联优质生态冷源,形成通风廊道。这是通风廊道构建的基础,涉及多为非建设用地,规模共240km²。其次,以问题为导向,将优质风引入通风环境不优地区,同时考虑切割热岛链的要求,有针对性地解决城市存在的通风问题,涉及多为建设用地,规模共58km²。

以通风潜力评估为基础,采用“破立并举”的构建手法,构筑合肥主城区未来的通风廊道格局,由3大通风口地区、8条一级通风廊道、26条二级通风廊道组成,总规模约298km²(见图6)。为验证通风廊道的合理性,采用手持风速仪实地进行观测,通风廊道内平均风速约为同区域周边建设区风速的2—10倍。

3.2 分区提管控: 优化空间格局, 提升通风水平

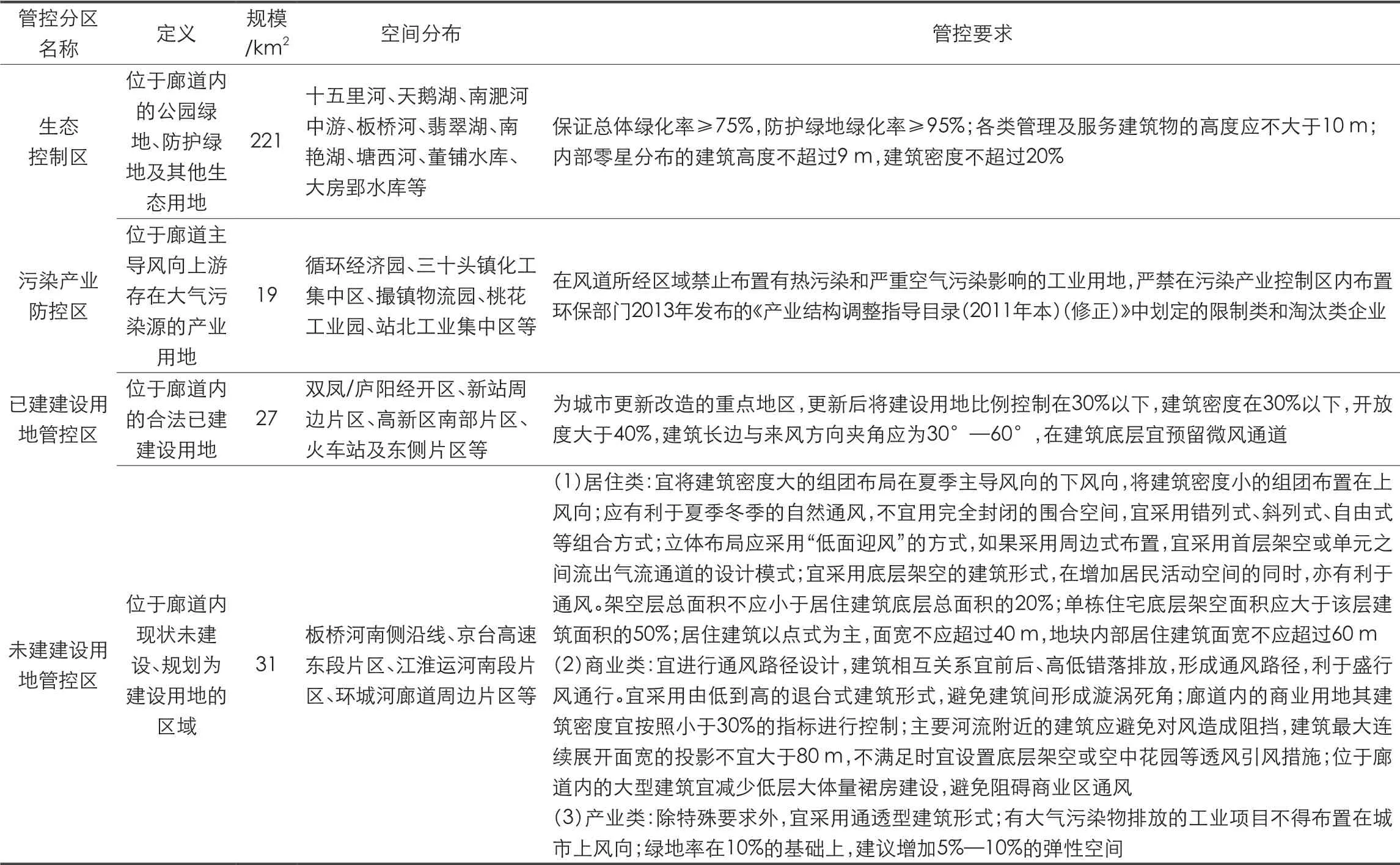

“三分划、七分管”,确定城市通风廊道的边界只是第一步,更重要的是随后的管控策略制定,为今后通风廊道内的规划管理提供依据。综合借鉴北京、郑州、长沙等地通风廊道内管控分区的做法,结合合肥市规划管理通则要求及通风廊道内的实际建设情况,并充分考虑与生态红线、永久基本农田和城市开发边界的衔接,笔者在通风廊道内划定生态控制区、污染产业防控区、已建建设用地管控区、未建建设用地管控区等4类管控分区,提出针对性的管控要求,保障良好通风环境的实现(见表1)。基于开发建设程度,将通风廊道内的地区分为两类:一类以非建设用地为主,包括位于廊道内的公园绿地、防护绿地及其他生态用地,称为“生态控制区”,管控上需要强化生态属性,避免开发建设侵占;另一类以建设用地为主。根据管控手段的差异细分为3种类型:第一,位于廊道主导风向上游存在大气污染源的产业用地,称为“污染产业防控区”,要求严格管控,对产业提出明确的转型升级要求;第二,位于廊道内的合法已建建设用地,称为“已建建设用地管控区”,管控上作为近期城市更新的重点地区,提出降低建筑强度的更新改造指标要求;第三,位于廊道内现状未建设、规划为建设用地的区域,称为“未建建设用地管控区”,作为城市未来发展的重点管控地区,分类提出控制要求,避免未来高强度开发建设阻挡城市通风。

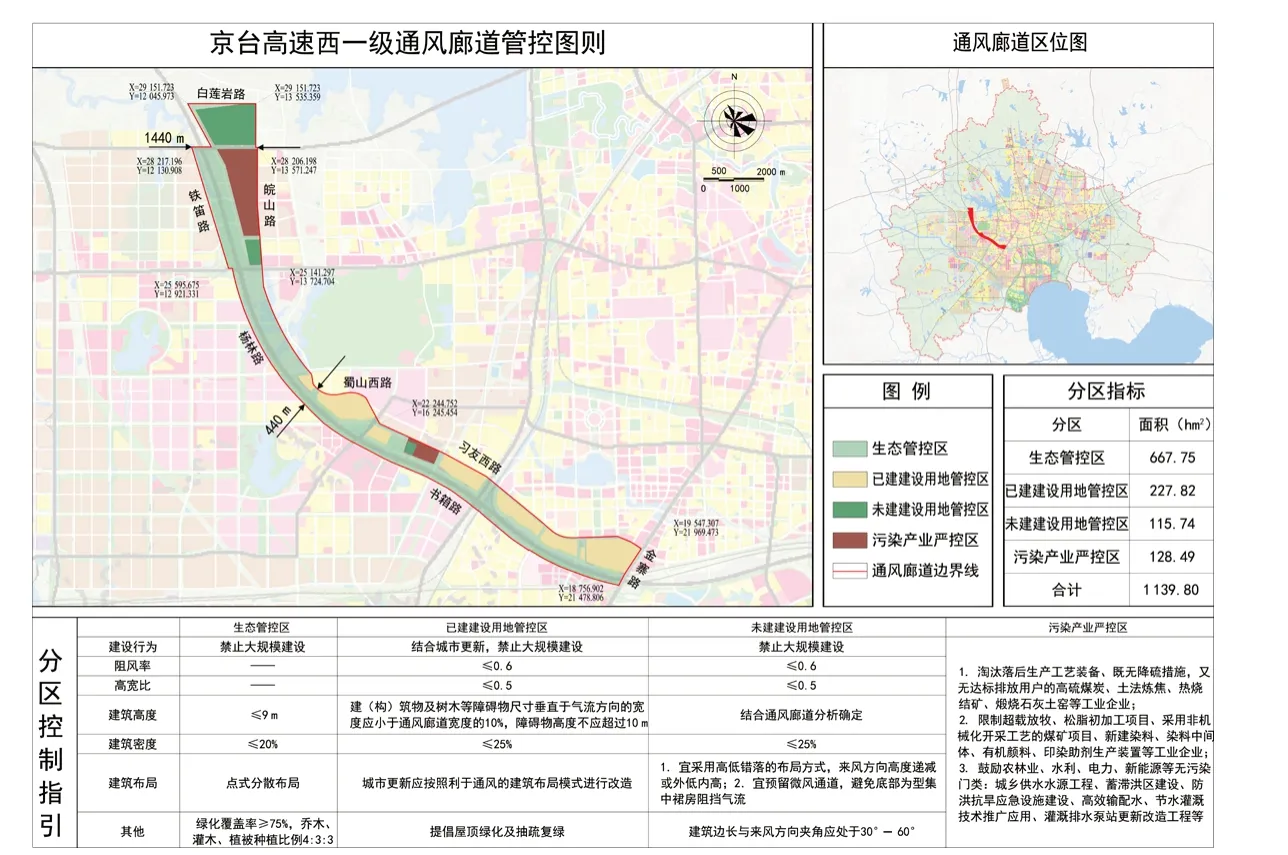

另外,规划编制还要充分考虑今后规划管理的实际需求,针对每一条通风廊道编制管理图则,明确各条廊道的长度、宽度、走向、边界范围、4类管控分区的分布、规模及具体的管控要求,提升规划管理的便利性与可操作性(见图7)。例如京台高速西通风廊道全长11km,宽度440—1440m,占地面积为1139.80 hm²,由667.75 hm²的生态管控区、128.49 hm²的污染产业防控区、227.82 hm²的已建建设用地管控区和115.74 hm²的未建建设用地管控区组成。管理图则对廊道边界与4类管控分区提出了清晰的管控要求。

表1 合肥市主城区通风廊道分区及管控要求一览表Tab.1 Ventilation corridor zoning and control requirements

图6 合肥市主城区通风廊道总体布局图Fig.6 General layout of ventilation corridor inmain urban area of Hefei

图7 通风廊道管理图则Fig.7 Ventilation corridormanagement plan

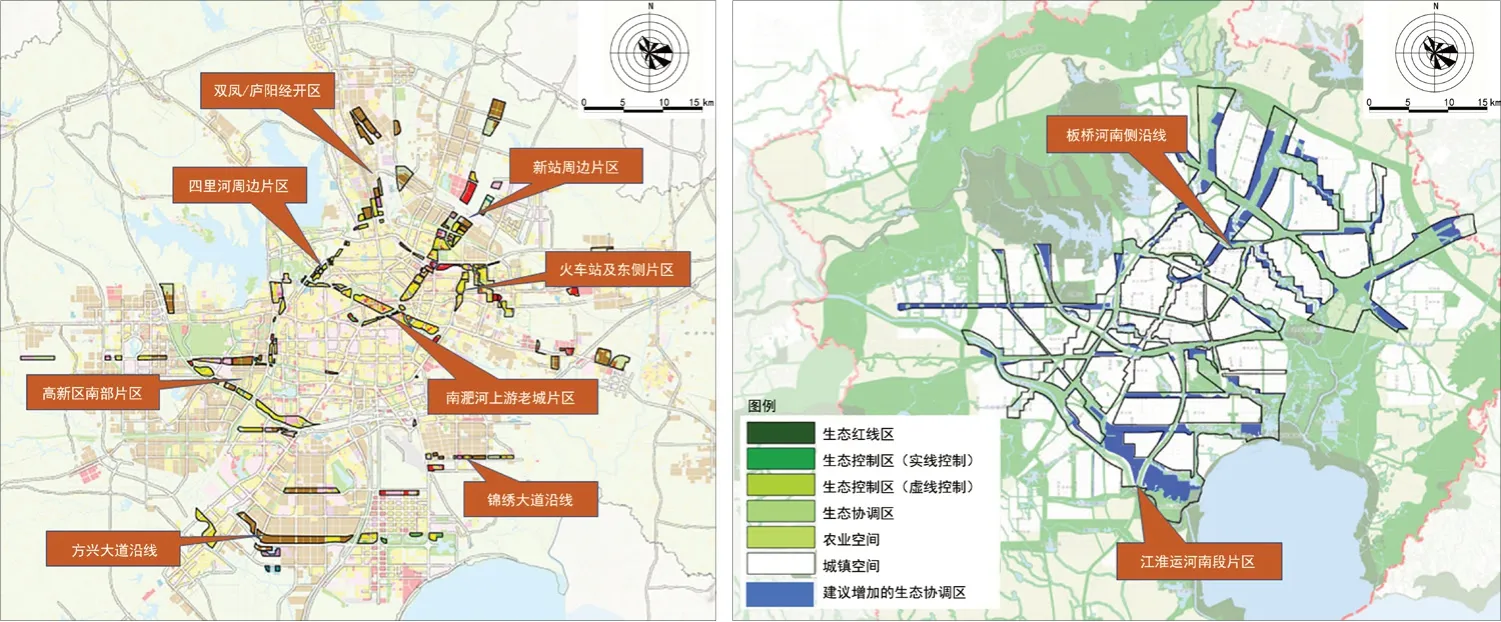

城市通风廊道的构建需要充分考虑现状建成区和规划新区在空间格局方面的差异,因地制宜,分类优化。(1)现状建成区的优化措施在于城市更新。通过通风潜力评估,确定影响城市通风不畅的问题片区主要集中在南淝河二环内沿线、四里河路沿线、商贸物流园、双凤工业园等地区。这些地区应当作为下一步城市更新的重点,从有利于通风微循环的布局模式考虑,大幅度降低建筑高度与建筑密度。经优化前后风环境模拟对比,所涉及通风廊道内通风潜力提升约8.00%,主城区整体通风潜力提升约0.72%。(2)规划新区的优化措施在于规划调整。以通风潜力评估为基础,确定未来通风不畅的问题片区主要集中在板桥河南侧沿线、京台高速东段片区、江淮运河南段片区等地区。对有条件的地区通过调整优化生态廊道布局,为城市引风、通风创造理想的空间载体;不满足条件的地区通过建筑高度、建筑密度及建筑布局的控制优化通风格局。经优化前后风环境模拟对比,所涉及通风廊道内通风潜力提升约9.00%,主城区整体通风潜力提升约0.60%(见图8)。

图8 现状建成区与规划未建区的重点布局优化区域分布图Fig.8 Distribution of key regions of existing built-up areas and planned areas

4 结语

为优化提升城市环境品质、消减热岛效应、预防重大公共卫生事件,笔者从基于风环境模拟的风道识别和针对通风问题的风道优化两个层面提出“破立并举”的思路,构建科学合理的城市通风廊道总体格局。围绕通风廊道构建与管控两个核心重点,不拘泥于建成区现状,按照“分级构廊道、分区提管控”的路径,因地制宜地提出通风廊道系统的构筑思路和不同功能区的建设管控要求,通过顺应主导风、串联生态源、切割热岛链、疏通弱风区4个步骤解决城市存在的通风问题。

本文关注从规划管理视角寻求提升规划编制的可操作性,针对过去通风廊道研究中廊道边界及廊道管控边界界定不清的问题,提出通风廊道边界与管控边界“两界合一”的做法,廊道内严格执行管控要求,便于下一步的规划管理。同时,针对廊道内生态控制区、污染产业防控区、已建建设用地管控区、未建建设用地管控区4类管控分区,提出有针对性的管控要求,针对每一条通风廊道编制管理图则,提升规划管理的便利性与实用性。最后将研究成果与正在编制的国土空间规划充分协调,落实到国土空间规划数据库平台,真正纳入法定规划体系。

最后,笔者认为,规划实施需要政策支撑,建议下一步以地方法规的形式颁布当地通风廊道保护与开发利用条例,明确位于通风廊道内的建设项目详规方案编制需增加通风分析的专章说明,气象部门参与规划方案审查工作,保障通风廊道内的建设项目不影响整体通风环境。