亏月重圆 劲节师竹

——尤其伟制“抗战胜利砚”缘记

□ 刘凤桥

看郑逸梅先生的《艺林散叶》,常见有这类记载:“杨濠叟旧藏龙尾砚,后为秦更年所得,用以作画。”“梁启超有一菊花砚,唐才常所贻,江建霞刻铭。”“陈勒生获晋明帝太宁三年砖,制砚赠柳亚子。”等等。笔者发现,这些关于砚台的佳话,在其他学者的著作中,如施蛰存的《北山谈艺录》,邓文如的《骨董琐记》里,也屡屡见到。可见,在文人学者的心中,砚台有着非同寻常的地位,几近神圣。王士稹《北部汪蛟门传》载:汪懋麟,既得疾,弥留。令洗砚磨墨嗅之,复令烹佳茗以进,自谓香沁心骨。文人与砚之间的情感可见一斑。

不久前看过一篇文章:《砚,不写字也要供养一块》!真是一箭穿心,迷人极了,这样的文字会让多少人无力抗拒、产生共鸣呢!一张书桌,一杯茶,一本书,一方古意斑澜的砚台,如果再有一曲音乐绕梁,一缕檀香袅袅,这样的境界,想想,心都是醉的。人生如此,夫复何求!

大约在三四年前,一个夏天的周末。我和夫人夜游天雅,在一家店里见到一方砚台。上手一看,好东西!价格自然也不菲。我自知动它不起,只简单的记了记铭文就走了。但从此,这方砚台也就搁在了我心里,似乎永远不会忘记了。今年初夏时节,又是一个无事的周末。我和夫人无意间又走进了这间小店,蓦然发现,砚台还在,静静地,像在等待一个命定的宿缘。我如故友重逢一样惊喜。很认真、很小心的把玩了一番后,我问了价格。店主说,是朋友寄卖的,报价比前几年又高了一截。虽然感觉价格偏高,但我还是暗暗决定不辜负这段漫长的等待,把它请回来。

图1 红木砚盖

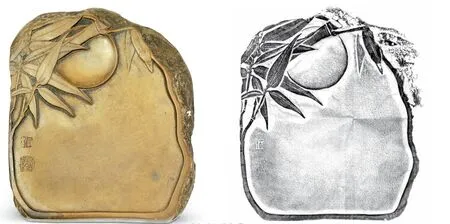

图2 抗战胜利砚正面

离开小店之后的几天里,我查了很多资料,多次和夫人提起这方砚台。钟情一物若失魂。夫人见我如此念念不忘,还是勉强同意了我的想法。终于,在一个微雨濛濛的中午,我捧着这个心爱的宝贝回到了我的居所—来燕堂。从此,一段相思结束了,一段相守开始了。有它在我的身边,我的心便安静了下来,似乎可以睡一个好觉了。“青青子衿,悠悠我心,但为君故,沉吟至今。”曹孟德真是个了不起的诗人,一千多年前的几句话,准确地刻画出了我这几天的心情!

这是一方民国年间制作的随形砚。原配天地红木砚盖(图1),砚面蛋黄色,作旭日池,饰以竹枝,周边依势随形,不作雕饰,左下角刻“二竹轩”“秋查客刻”朱白二印(图2)。砚背剔地阳刻行书诗文三段。第一段刻在砚背的上方:“捷音天外至,战鼓息逄逄。虏已成倾国,城应筑受降。百年有今日,吾道一诸邦。乍喜烟尘净,当风卧北窗。七夕后一日。”砚背正中一段是主铭,也是一首诗:“亏月今重圆,劲节我师竹。金瓯残缺八经秋,此志未渝国仍复。乙酉八月望日,砚成。适倭以战败投降。八年心痛,一旦消除,赋此以志吾喜。”刻起首章“研痴”一枚。第三段铭文在砚背左下角,从左向右排列:“闻倭人纳款,喜赋一首,书诸砚背,以为同喜之应。婴厂居士。”另,砚背空白处另有阴刻“丙戌三月,高野侯拜观”九字(图3)。

1945 年8 月15 日正午,日本裕仁天皇向全日本宣布接受波茨坦公告,无条件投降,结束战争。

砚背第一段铭文的时间是“七夕后一日”,正是日本宣布投降的这一天—1945 年8 月15 日。所以,作者在诗中第一句就说“捷音天外至”,可以想见,当听到日本投降的消息时,诗人是何等的振奋!“乍喜烟尘净,当风卧北窗”,真个是老杜“漫卷诗书喜欲狂”的再版。很显然,这是一方为庆祝抗日战争胜利而精心制作的砚台,具有非同寻常的历史背景。

图3 抗战胜利砚背面

从1937 年7 月7 日中日战争全面爆发,到1945年9 月9 日侵华日军总司令冈村宁次向何应钦呈交降书,中华民族抵御外辱的八年抗战宣告正式结束。“八年心痛,一旦消除”!这是何等大快人心、举国欢庆的喜事!所以,砚台的制作者以砚台为媒介,铭记这一重大历史事件,同时赋诗“以志吾喜”,表达拳拳的爱国之心。中间主铭中的“乙酉年”即1945 年,“八月望日”是农历八月十五中秋节。经过精心构思和反复琢磨,到1945 年中秋节这一天,这方砚台终于制成了。

一轮圆月、几杆劲竹,虽然看似平常,但构思巧妙,意蕴深远,平中见奇:圆月,是期盼,是团圆,是胜利的象征;劲竹,是斗争,是气节,是坚贞不渝的精神写照。正是因为中华儿女“劲节师竹”、不屈不挠的八年抗战,“亏月”才得以“重圆”,山河才得以收复!圆月,劲竹之外,整个砚台不作任何雕饰,纯任自然,以此昭示中华民族虽历经苦难,但一定辉煌。大道沧桑,正义必胜!这是历史的必然!铭文中“此志未渝国仍复”!正是这种坚定信心的表达!砚背的两段诗文完美地诠释了砚面的雕刻,表达了作者的用意。同时,作者将这方砚最终完成—“砚成”的时间放在了中秋节,月亮最最亮圆的时候,应是刻意安排,明显带有“择吉日”的意义。一轮明月,寄托了饱经战乱之苦的同胞们多少祈盼,多少深情!

这方砚台的铭文共有一百多字,全部为剔地阳文,难度很大,没有高超的雕刻技艺和精益求精的标准,是很难做到的。这些,都可见出作者创作此砚的苦心孤诣。笔者被此砚的用意所感动,故将其定名为“抗战胜利砚”。

这方砚的制作者是尤其伟(1899~1968)。尤其伟字逸农,号秋槎客,秋查客,又号心竹,晚年书斋号二竹轩,国画大师尤无曲的兄长,江苏南通人。尤其伟是我国“近代昆虫学的奠基人之一、中国热带作物昆虫学研究的开拓者和组织者,等翅目昆虫专家”(见《中国科技专家传略》)。1920 年参与创建中国最早的昆虫学团体—六足学会。1929 年与周建人合著《吸血节足动物》一书,由商务印书馆出版。同年因业师张景欧之召,赴广州中山大学任教,此后一直在大学与研究机构从事昆虫学教学与学术研究。1935年创办中国第一份昆虫学期刊《趣味的昆虫》月刊,并出版中国第一部昆虫学理论著作《虫学大纲》。尤其伟著述宏富,一生共出版学术专著16 部,发表学术论文300 多篇,编写各种昆虫学与热作害虫学教材讲义约600 万字。为我国农业昆虫学的研究和教育事业做出了卓越贡献。

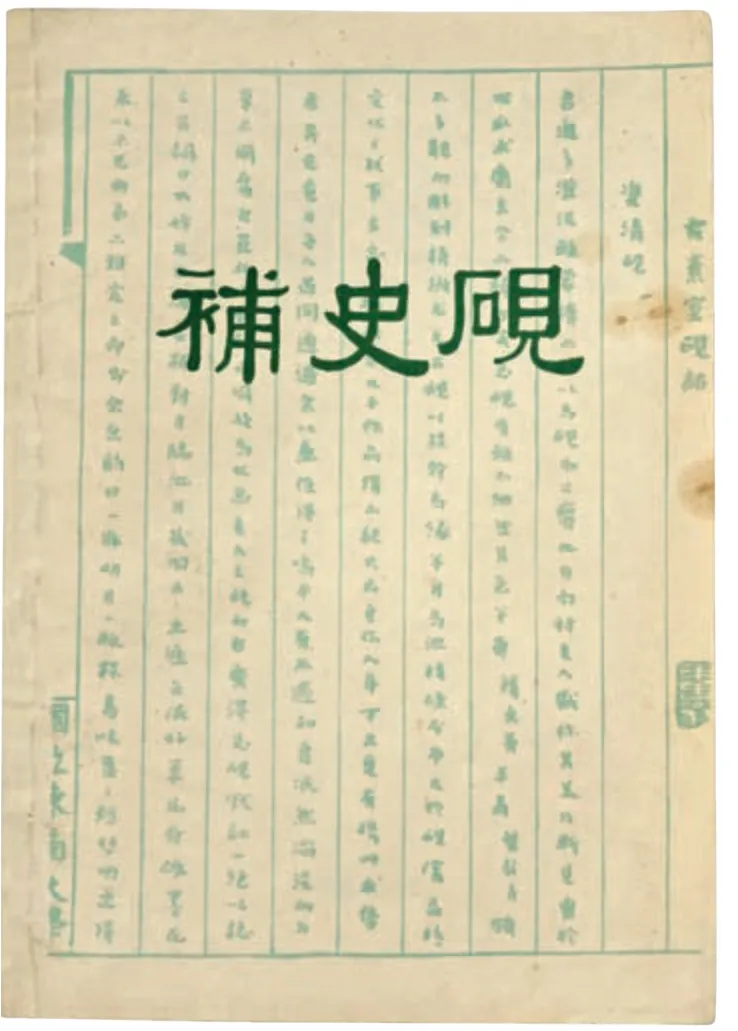

作为科学家,尤其伟主张“文理相通”,科研之余喜欢诗文书画,1936 年,他发起创办了文艺刊物《濠上》。“他写得一手刚劲有力的‘金石体’,善篆刻,精于刻砚”(曹沄《忆心竹》),著有《砚史补》一书(图4)。他刻的砚台构思奇巧,技艺精湛,风格高雅,成为艺林推重的珍品,被著名书画家、藏砚家黄葆戊(号青山农)称为“南阜(高凤翰)后所仅见”。朱仲铭(曾任交通大学教授)称其“刀法挺劲,尤异笔画,前无古人,后无来者”。

尤其伟在其《砚史补》一书中曾自述其藏砚制砚经历云:“吾自幼即喜砚,及长爱之成癖,徒以家贫,故不能广事搜罗为憾。己巳岁由宁入赣,辛未岁复由赣赴粤,经济略裕,得有馀资购觅,故客羊城三年得砚不下百数方,所见既多,辨识益精,然以馈赠亲友率多散去,自存者不过十馀事……”“中日军兴闲坐家中,日长如年,苦极,乃出砚试刻以自排遣。然以向不知刻,迁延不果,乃以劣石先试之,乞评于家大人,许为尚合古法,于是从事奏刀。亲友闻之,亦相率求刻,先后不下十馀方矣。渐能剜削自如。顾所刻概为文字,从未及画。戊寅新年既过,以是砚请无曲弟作山水于砚阴,试以浮雕法刻之,初犹不敢,既悟世无难事,兢兢战战小心将事,一周而竟,玲珑生动,出余意料之外。无曲且盛称之,谓此刻不啻笔画,誉为刀绘。夫书画本一理,刻亦何独不然?则今日刻画能得心应手,未始非奠基于是砚,乃知举一反三,有志竟成,古人非诳予者!”

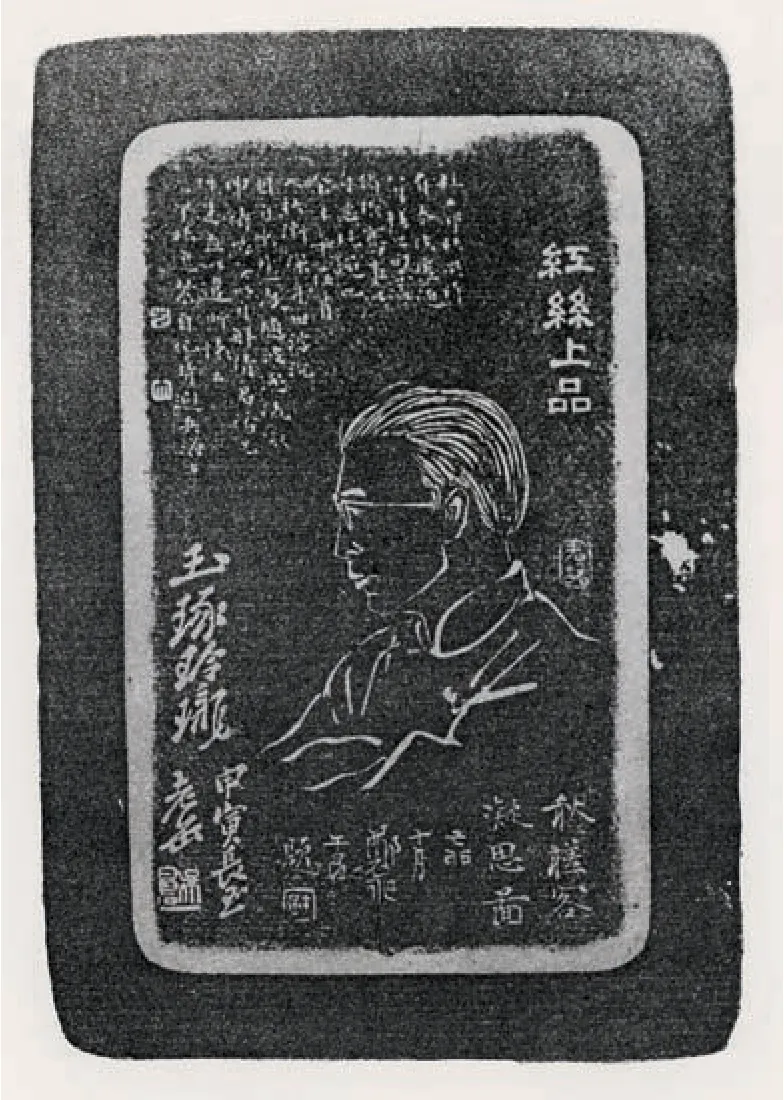

在《砚史补》一书的跋中,尤无曲也有一段文字回忆兄长刻砚的经历:“兄于治学之余,益工于治艺,于书画碑帖、钟鼎古泉、金石文字,无不潜心探讨。偶于冷摊得南阜老人高凤翰《砚史》木刻印本,尤为鉴赏,因思专攻刻砚之技法,或平刻,或浮雕,视砚形石质而异均独具匠心,得自然之态,无斧凿之痕。其中山水之作,多与余商略;瓜果蔬菜草虫之作,则与潘君诺兄共同构思。迨抗战通城沦陷,随学院农校迁沪,任教之余,仍刻制不辍,因之有声于时:如陈半丁严惠宇秦曼卿吴仲坰诸先生,均与之交往。并缘君诺之介,识王个簃、黄蔼农、郑午昌诸先生,皆推许之,喜为题词……”可见,尤其伟刻砚当时还是很受人追捧的(图5)。

尤其伟夫人曹沄在《忆心竹》一文中回忆尤其伟痴迷刻砚的趣事:“记得有一次,亲戚家请我们去作客,见其伟蹲在她家凉亭前的地上,久久不走。我怕人家笑话,去叫他。而他像发现“新大陆”一样,指着地上的紫红色石块说:“这是刻砚的好材料,于是用其它石块换铺上去,如获至宝地取回。他常从一块砚坯做起,然后自画,或请名家写字作画后再精雕细琢,几至乐而忘寝。”“他不知疲倦,以此为乐。常常当我在午夜醒来时,还见到他孜孜不倦地在刻着刻着,有时刻有得意之处,甚至会将我叫醒来一同欣赏。”“自我们婚后,他每刻一方砚台,都首先与我分享欢乐,听他讲解,真是增长不少知识。”“虽然我是门外汉,但在他的薰陶下,对此也逐渐产生了兴趣。”又云“其伟为人仗义疏财……刻好的砚,亲朋好友谁想要,他都乐意赠予。所以经他手雕刻的精品虽有不少,至今却散失各处。及至我退休北返,箱中已所剩无几。至今想起,犹觉痛惜!因为这些都是他多年心血的结晶。”

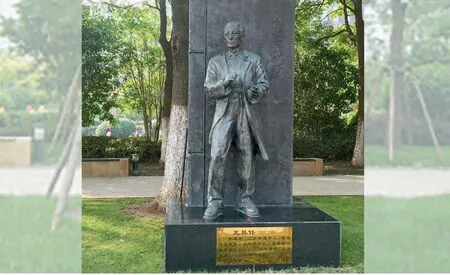

2019 年是尤其伟诞辰120 周年,南通市文化广电和旅游局、南通市科学技术协会还专门举办了尤其伟教授生平展览,介绍他献身科学的“垦荒牛”精神。南通市中南世纪城中心公园还树立有尤其伟的铜像,对他表示纪念(图6)。可见,尤其伟虽然在“文革”中受到迫害(后平反),但党和人民并没有忘记他的功绩。

图4 尤其伟著 砚史补

图5 砚拓 秋搓客凝思图 吴昌硕、郑午昌、尤其伟三人题铭

笔者有幸结识尤其伟哲嗣尤世玮。据尤世玮讲,这方砚台的砚石似为南通一带产的澄泥中的佳品鳝鱼黄、蟹壳青,很少见。尤其伟常用此石料制砚。并在《古素室砚话十九·黄澄泥砚》一章中多有记载,能说明料石来源、质地、色泽等。书中介绍如“吾通多澄泥,虽蒙稚亦采以为砚,弗之宝也。自南村老人盛赞其美,乃渐见重于世,今亦稀少矣。”又如“吾通多澄泥,相传明季海寇压空船来之泥块,既得财物易其重泥遂堆积海滩,久久浸渍,重压益坚,滨海居民火煅作砖,故沿海一带庙宇常用以铺地(南阜砚史有文信国祠古澄泥砖作砚之语)。好事者爱其坚质而发墨,取为砚材,通地相沿称澄泥砚。自南阜老人盛称之,声誉大著。”“又传春申君黄歇,造窖制砖,通州、宝山每于江海滩泥沙中挖得砖块,为黄窑砖,制砚亦佳,也称澄泥砚。”

案,邓之诚《骨董琐记全编》有“砚材”一条,记载端、歙等名贵砚石数种,其中有云:“通州福山有日本砚,发于墙壁,相传倭寇压船来者。质坚细致发墨,有黄紫黑三种,莫名何石。”邓之诚所说的“日本砚”与尤其伟先生所说的“澄泥石”应该是一种砚石。

尤世玮还告知,“二竹轩”是其父母合用的书斋名,“秋查客”为其父别署。第一段铭文“捷音天外至”五言诗和第三段铭文为秦更年所书,可能是因位置不够,或布局需要,故分为两段。主铭“亏月今重圆”诗是其父尤其伟所书。原来应该有名款,不知何故铲去。

尤世玮说,他父亲制砚属业余爱好,故所作很少,而且随刻随赠,流散各方,今天已很难见到。所知南通博物院现存一方,还有一方在其叔父尤无曲家中。对笔者能够收藏到他父亲制作的砚台十分赞叹,并由衷祝贺。

这方砚台在制作过程中,有一位重要的合作者“婴厂居士”不能不提。“婴厂居士”是清未民国间的著名诗人、学者、藏书家秦更年(1885~1956),字曼青、曼卿,号婴厂居士。江苏扬州人。上海文史馆馆员。秦更年出身藏书世家。先祖秦恩复是乾嘉年间颇负盛名的藏书家,所刻皆精善之本,时称“秦版”。秦更年“少即能诗,亦善绘画,入扬州冶春后社,得乡先辈之指授。”“早年在湘中,尝从叶郇园德辉游……遂精流略。”之后供职于广州、长沙、上海等地银行界近40 年。他将大部分薪金与时间,都用心于搜淘心爱的古籍善本,对传世稀少之孤本善本,往往追踪数年,不惜重金购入。其寓所“婴厂”是当时著名的藏书楼,时谓“北有藏园,南得婴厂”。自谓:“生平足迹半天下,吴楚燕赵,百粤三湘,皆尝一再至,且交其胜流,以诗词相倡和。喜治目录版本之学,得钱辄市书,历三十年,得万余卷。”

图6 尤其伟铜像

据韩天衡撰文介绍,秦更年印谱收藏宏富,堪称“第一人”,“珍藏历代印谱多时达六百余部,为古来之冠。”秦更年不仅藏书,还刻书,其“所刻印之书,均校刊精审,雕版工细,纸墨考究,被誉为“新善本”,备受当代藏书者喜爱。”秦更年博学好古,多才多艺。著有《砚史简端记》,还曾亲手琢过一砚。见郑逸梅《艺林散叶》。

秦更年比尤其伟年长十几岁,两人算是忘年之交,志趣爱好相同,都对砚学有研究,所以经常合作制砚。尤其伟所刻制的多方砚台都有秦更年的题铭,秦更年收藏的砚台多数也是请尤其伟镌刻的。尤其伟在《砚史补》中回忆为秦更年所藏云蝠砚刻铭时谈到:“此砚为秦曼青世丈所藏……世丈固淡于仕途者,恬澹自若,善书画,尤精鉴赏,闲以吟诗填词为乐,而觉后觉,知后知,尤肯谆谆教诲后学,饶古名士风,家富收藏,书碑尤夥,是铭实自写也,于砚刻,更觉其题句之精当矣。”

这方“抗战胜利砚”既是二人合作的结晶,也是他们交情的见证。砚背的三段铭文,除主铭是尤其伟所作外,其它二铭皆为秦更年所作。也就是说,当听闻日本投降的消息后,两人都非常兴奋。秦更年当时即赋诗一首,尤其伟则计划做一方砚台,来铭记这一重大历史事件,并将秦更年的诗作为砚铭,与自己的“亏月重圆”诗(主铭)先后呼应。秦更年很赞同这个想法,所以,在第三段铭文中明确表示,作此诗是“以为同喜之应”。

1946 年春,“画到梅花不让人”的著名画家、收藏家、梅王阁主人高野侯(1878~1952)见到了这方砚台。可能是应尤其伟或者是秦更年的请求,抑或是出于内心的感动,在砚背的空白处刻下了“丙戌三月,高野侯拜观”九个小字,表示了对秦更年、尤其伟爱国情怀的敬仰和对这方砚台的珍视。

“抗战胜利砚”从历史的尘埃中走来,背负着悲壮的记忆,它身上凝聚的赤子之心和民族之魂!将永远昭示着我们勿忘国耻,振兴中华!