平煤十二矿己14-31070工作面沿空留巷技术实践

党 敬

(平煤股份公司 十二矿,河南 平顶山 467000)

1 工程概况

平煤集团十二矿己14-31070 工作面井下位于三水平上部,工作面倾斜长度150 m,走向可采长度为570 m,开采煤层为己14煤层,属于保护层开采工作面,煤层厚度为0~1.2 m,平均厚度为0.5 m,平均倾角为5.5°,煤层赋存较为不稳定,存在局部尖灭的现象,顶板岩层为细砂岩和中粒砂岩,底板岩层为砂质泥岩和细砂岩,具体顶底板岩层特征如图1所示。己14-31070 工作面采用沿空留巷技术,己14-31070 工作面进风巷为沿空留巷巷道,巷道沿煤层底板掘进,掘进断面为梯形,掘宽×掘高=4.8 m×3.4 m,为保障沿空留巷工程顺利实施,特进行沿空留巷方案设计。

图1 顶底板岩层柱状

2 沿空留巷围岩控制方案

2.1 巷道掘进期间支护

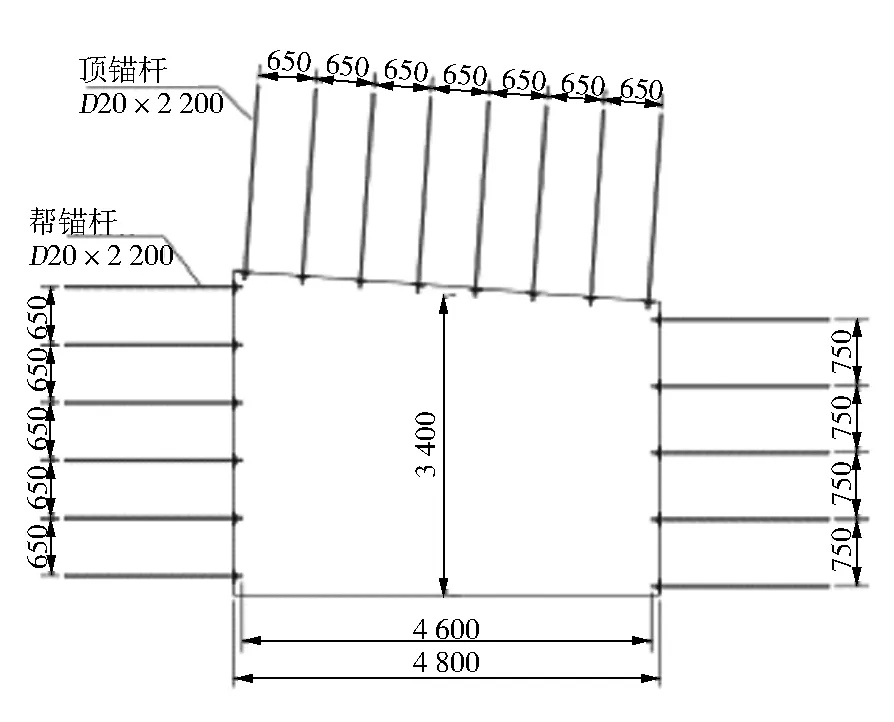

巷道在掘进期间采用锚杆+钢带支护,顶板锚杆采用左旋无纵筋锚杆,参数为D20 mm×2 200 mm,间排距为650 mm×700 mm;帮锚杆采用等强锚杆,参数为D20 mm×2 000 mm,其中高帮和低帮的锚杆间排距分别为650 mm×700 mm和750 mm×700 mm;锚杆采用树脂锚固剂进行端头锚固,预紧力为300 N·m,巷道表面采用网孔规格为40 mm×40 mm的8号钢筋网进行护表,钢带采用M5型钢带,巷道支护如图2所示。

图2 巷道掘进期间支护断面(mm)

2.2 回采期间补强支护

1) 巷旁充填体。本次沿空留巷作业,巷旁充填材料为C30混凝土,充填材料主要包括425号普通硅酸盐水泥、细砂和石子,设置充填体宽度为2.4 m。

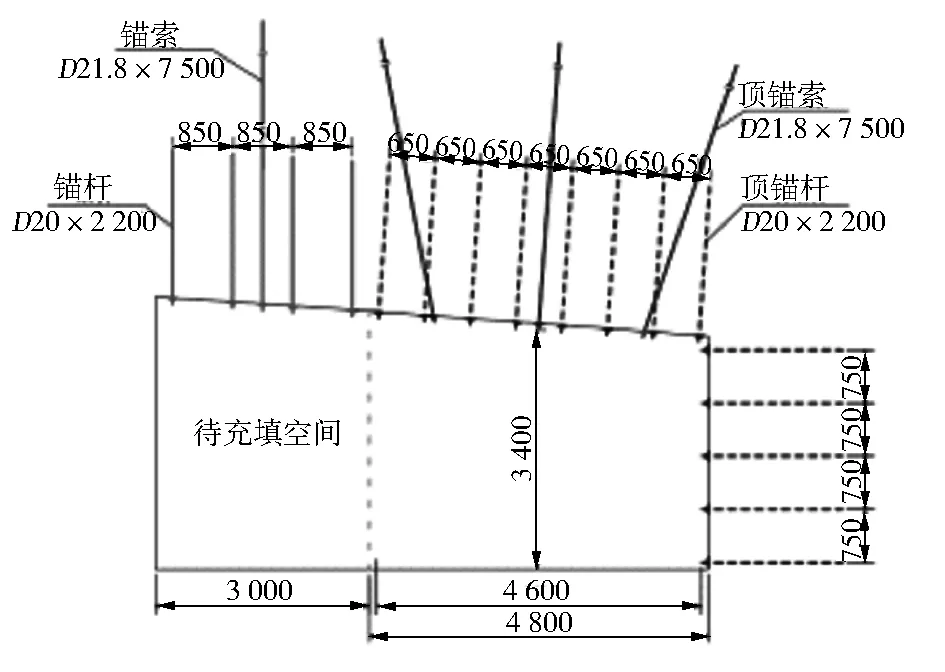

2) 留巷内锚索补强。在工作面回采期间,巷道在原有支护的基础上进行补设锚索,巷道断面内补设3根锚索,每隔两排锚杆补设一排锚索,补设锚索采用低松弛预应力1×7股钢绞线,参数为D21.8 mm×7 500 mm,间排距为1 500 mm×1 400 mm,锚索锚固采用树脂药卷加长锚固,每孔采用2支Z2360和1支K2335树脂锚固剂,锚固力为200 kN,预紧力为90 kN,补强锚索在超前工作面100 m前完成,具体补强锚索布置如图3。

在回采前进行留巷待充填区域顶板加固,由于留巷顶板为较为坚硬致密,对待充填区域顶板加强支护时,主要在工作面端头支架前方进行,断面内补设四根锚杆和一根锚索,锚杆采用左旋无纵筋螺纹钢锚杆,参数为D20 mm×2 200 mm,间排距为850 mm×1 000 mm,设置预紧扭矩为300 N·m,锚索采用低松弛预应力1×7股钢绞线,参数为D21.8 mm×7 500 mm,排距为1 000 mm,预紧力为90 kN,待充填区域锚杆锚固方式采用端头锚固,锚索采用树脂药卷加长锚固,待充填区域补强支护如图3。

图3 巷内及待充填区域补强支护断面(mm)

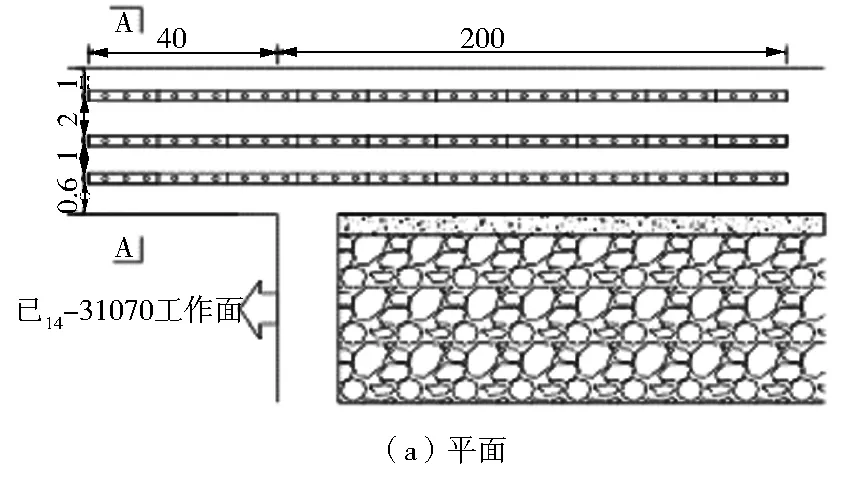

3) 临时加强支护。在工作面回采动压影响下,巷道围岩的矿压显现较为剧烈,由于巷道后方充填墙体刚浇筑完毕,基本起不到支撑作用,且该阶段覆岩顶板会旋转下沉,存在把充填墙体压坏的情况,故综合矿压规律[1-2],确定对工作面后方200 m范围进行加强支护;另外结合工作面回采期间超前支承压力的分布规律可知[3-4],超前支承压力影响区主要为超前工作面40 m的区域。

工作面超前40 m范围内采用一梁三柱的支护方式,即一根π型梁下支设3根单体柱,π型梁长度为3 m,单体柱分别布置在距离回采帮0.6 m、1.6 m和3.6 m的位置处;留巷区域滞后工作面200 m区域临时支护同样采用一梁三柱的支护方式,具体临时支护断面布置如图4所示。

图4 沿空留巷临时支护示意(m)

3 沿空留巷效果分析

为验证分析己14-31070 工作面沿空留巷的实施效果,在留巷滞后工作面17 m的位置布置巷道表面位移监测站,在超前工作面100 m的位置处布置锚杆(索)受力监测站,随着工作面回采作业的进行,持续进行监测,并基于监测结果进行分析,得出沿空留巷期间巷道表面位移特征及留巷内锚杆索受力状态。

1) 巷道表面位移特征。在工作面回采期间,根据矿压监测数据得出测站表面位移与距工作面距离间的关系曲线,如图5所示。

图5 工作面回采期间巷道表面位移曲线

由图5(a)可知,工作面回采期间,留巷顶底板移近量随着滞后工作面距离的增大而逐渐增大,其中顶板下沉量变形主要发生在滞后工作面17~80 m的范围内,当测站滞后工作面80 m后顶板下沉速率逐渐降低,留巷顶板逐渐趋于稳定。留巷底板岩层由于较为软弱,同时受到采掘用水的浸泡,致使其变形速度较大,变形周期较长,当测站滞后工作面200 m后,底板仍存在着一定的变形速率,观测期内顶底板最大移近量为357 mm,其中底板鼓起量占到71.7%,顶板下沉量占到28.3%。

由图5(b)可知,留巷两帮变形量主要发生在滞后工作面17~120 m范围内,当测站滞后工作面120 m后,两帮变形速率开始逐渐下降,变形速率基本在2.5 mm/d的范围内,两帮变形逐渐趋于稳定,在观测期间内两帮的最大移近量为252 mm,其中实体煤帮的变形量为156 mm,混凝土充填墙体的变形量为96 mm,实体煤帮的变形量占主要部分,占两帮变形量的61.9%。

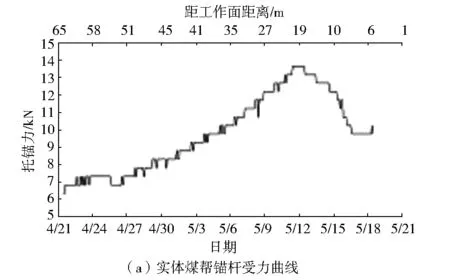

2) 锚杆索受力分析。工作面回采期间,针对实体煤帮锚杆、顶板锚索的受力状态进行长期监测,由于实体煤帮锚杆在超前工作面100~63 m范围内,锚杆的受力基本未出现变化,故现主要分析在超前工作面63~5 m范围内的受力曲线,如图6(a)所示,同理顶板锚索在超前工作面100~82 m范围内,锚索受力基本未发生变化,故针对顶板锚索的受力主要分析其超前工作面82 m至滞后工作面165 m范围内的受力曲线,如图6(b)所示。

由图6(a)可知,实体煤帮锚杆在超前工作面63~0 m范围内,锚杆的支护阻力基本保持在6.4~13.5 kN范围内,锚杆受力在距离工作面约41 m的位置处出现明显的增阻现象,支护阻力在距离工作面19 m的位置处达到峰值状态,支护阻力为13.5 kN,据此可判断出工作面超前支承压力的影响范围约为工作面前方41 m;随着工作面的进一步推进,在采动影响下托盘下方的岩体出现被压碎的情况,致使出现支护阻力下降的现象。

由图6(b)可知,当工作面推进至与工作面的距离小于4 m时,顶板锚索的受力开始逐渐增大,锚索在滞后工作面28 m的位置处达到最大值,其值为45.4 kN,测站在滞后工作面28~85 m范围内,锚索受力处于稳定状态,随着工作面进一步推进,在顶板压力作用下,锚索出现分束现象,进而致使锚索的支护阻力出现下降的现象。

图6 工作面回采期间锚杆(索)受力曲线

综上可知,工作面回采期间,巷道顶底板移近量中底鼓量占到主要部分,且底板变形速率相对较大,变形周期较长,两帮变形量以实体煤帮的变形为主,充填墙体的变形相对较小,巷道滞后工作面120 m后围岩变形会逐渐区域稳定,围岩整体变形量较小;锚杆索受力正常,工作面超前支承压力约为超前工作面41 m,满足沿空留巷巷道的使用要求。