未来10年建筑业转型的逻辑与重构

文|李晓军 陈晓峰

近年来,建筑业的改革迅猛推动,又常常让行业陷入了“为了数字化而数字化、为装配式而装配式”的怪圈。所以有必要对建筑业进行一下本质的思考、对数字化的逻辑进行下梳理,同时对未来的建筑业进行下展望。

一、建筑业的本质思考

伟大的产业创新者,往往都是一个跨界思维和系统整合的高手,就像李书福说“汽车=两个沙发+四个轮子”。而我们的建筑更像是一个去掉轮子、换了材料的汽车。

和制造相似,建筑业的发展也经历了从“手工作坊”→“建筑工业化→“工业化与信息化融合”的演变过程,但建筑业也有其特有的属性,也许某些方面是顽疾,等待着数字时代的破解。

一是建筑业天生就是“小规模定制”.每个客户的要求都不一样,导致建筑业不能大规模“批量复制”,尽管可能某一些楼盘可能在户型结构上千篇一律,但仍然是小范围“批量复制”。

二是客户与用户常常“高度分离”。进入快速发展的房地产“鸽子楼时代”,产生了严重的“客户与用户分离状态”,建造企业很难面对真实“用户”,而更多面向的房地产这个客户,致使常常产生难于贴近真实需求。

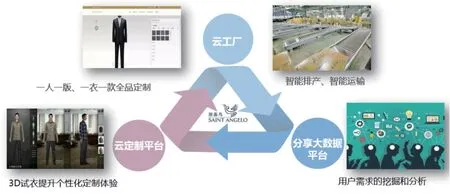

报喜鸟个性化定制

三是生产过程“高度离散”。建筑业与制造业相比较来看,不同之处在于建筑业具有典型的项目型特征,同时还有建设周期长、资金投入大、项目地点分散、多专业、多关系方、流动性强等特点。这种“分散的市场、分散的生产、分散的管理”的产业特点,大大增加了运营和管理的难度,也致使建筑业成为了最不透明的产业,特别难于标准化。

四是生产模式的现场性。如果说“制造业是流动的产品和固定的人来生产,那么建筑业则是固定的产品和流动的人员来生产”。即使建筑工业化再高,也必须在现场进行“装配”。

二、产业转型的基本逻辑

我们的产业经济,不管技术怎么发展,无非就是在反复解决“为谁生产?怎么生产?怎么组织生产?生产什么?”的问题。

首先是为谁生产的问题。在工业化时代,我们的商业核心要求是大规模生产,其本质上就是通过“提升产量、降低成本”,虽然可以形成规模效应,但是却无法满足客户和用户的个性化需求。进入数字经济时代,随着数字技术的发展,尤其是大数据技术的驱动下使得个性化定制成为了可能,传统的生产线上加入了用大数据驱动的智能制造软件系统,以较低成本把传统大规模生产线改造成了个性定制的柔性制造生产线,厂家根据消费者的需求来按需生产,也出现了各种各样的创新模式。例如:报喜鸟公司通过部署“云翼互联”智能体系,构建了以 MTM 智能制造透明云工厂为主体、以私享定制云平台和分享大数据云平台为两翼的“一体两翼”个性化定制体系。

未来我们可以设想以“数字化平台+多方协同设计+柔性化生产+数字化服务”为战略方向,集成多种数字化系统,包括数据采集、数据管理、交互式设计、数字化样版、数字化工艺以及数字化生产等一系列软硬件系统。消费者/甲方的数据通过平台与设计师及多参与方进行协同设计,并把“全数字样品”以数字化系统无缝传输给数字化工厂与智慧工地,实现柔性化生产与装配,从而实现了规模化的按需定制。平台上不仅仅有建筑企业,同时引入设计师、材料商、构件厂、品牌商、定制店以及顾问等不同角色。

其次是怎么生产的问题。 数字经济时代来临,开启了一场工具革命,人类正在进一步从重复的劳动中解放出来,同时数字技术的发展,也使得生产模式也变成了智能化生产,这表现在:可以利用先进制造工具和网络信息技术,对生产流程进行智能化改造,并实现数据的跨系统流动、采集、分析与优化,完成设备性能感知、过程优化、智能排产等智能化生产方式。例如,玛莎拉蒂打造了以“数字孪生”为核心的柔性生产技术平台,该平台能够在遵循高质量标准的前提下,确保资源的快速分配,并进行高效排产。

而我们建筑业作为一种特殊的“离散型制造业”,和其它制造业不同,它有两个生产场地:一个是工厂的数字化,基于标准化、流程化,可实现构件及部品的大规模、柔性生产;一个是现场工业化的数字化,我们可以通过“项目管理大脑”进行智能排程和项目管理,让计划排程到末位级、时间精确到小时(甚至是分钟)、任务执行最小到工序,图纸模型细化到构件,实现精益化智慧建造。

再次是怎么组织生产的问题。数字技术的发展,使得各种企业的链接关系更加紧密,产业上下游的协同关系也更加紧密,企业可借助工业互联网、大数据和云平台,在整个社会形成一种多角色、大规模、实时性的协同合作。社会化协同也使得基于网络来创造新的价值,使各参与方之间产生协同效应,加速企业从单打独斗向互利共生的转变,促进产业整体竞争力的提升。例如,中国商飞集团在 C919 数字化研发设计过程中,通过建立全球协同研制平台,形成了产品工程数据源集中控制体系,使来自全球的二十余家国外一级供应商、近二十家国内一级供应商、中国民航适航审定当局、中国商飞设计、制造、客户服务等单位的工程师和管理人员在一个统一的数字化平台上开展工作,有力地保障了 C919大型客机全球统一步调的协同研制工作,实现了 C919 全三维设计、全数字样机管理,支撑了并行工程等深度应用,提高了设计的效率和准确性,大幅缩短了研制周期。

玛莎拉蒂智能制造

而建筑业项目特征和多参与方的特征,本身就具有社会化协同生产的属性。随着BIM技术的出现,被数字赋能的我们可以以项目为纽带、智慧项目管理平台为基础进行数字化的全产业链接、多参与方协同。以首都新机场为例,800家企业同时施工,却又能相互协同达成统一目标。

C919大型客机协同研制图

最后是生产什么的问题。进入数字时代,生产者直接提供给客户“服务”成为了可能,例如:滴滴打车和摩拜单车等的出现,我们不用直接拥有汽车和自行车,也能获得相应的“出行服务”。而这个时代,制造业企业也可以为顾客提供更加完整的包括产品和服务的“组合包”,这主要包含两个方面:一方面为客户提供越来越多的高附加值服务,如个性化定制、综合解决方案、智能信息服务;另一方面在产品上添加智能模块,实现产品联网与运行数据采集,并利用大数据分析提供多样化智能服务,实现由卖产品向卖服务拓展,有效延伸价值链条,扩展利润空间。建筑业正在顺应这种“服务化转型”的趋势,如:一些建造企业通过并购整合实现多元化发展,为客户提供工程顾问和全过程咨询服务,也有的建造企业通过拉长建筑产业链,提供智慧物业、智慧养老等服务。

三、数字时代,建筑业的5个重新定义

随着建筑工业化与信息化的两化融合演进,建筑业将发生颠覆性的变革,许多过去隐而未现的价值也将充分被释放出来,无论从产品形态、组织流程、生产模式、管理模式还是产业生态上都将发生质的变化,这一切都在被重新定义:

一是产品再定义。主要是指建筑物的形态发生了变化,过去的建筑主要是物理属性的空间载体上切分出了不同的功能,分配了生产生活等功能。而未来的建筑更强调智慧应用集成。除了传统的功能,融入了数字功能,建筑物就象一个巨大的智能手机,上面安装了各种App;同时有一个巨大的操作系统,让建筑成为了连接应用程序、数据和智能设备终端的开放式数字云平台,将建筑互联体验提升到了一个新的高度。在健康方面,未来建筑能够将你的智能设备与之同步,通过建筑内的健康传感器,跟踪用户的健康状况,包括体重、心率、血压的监测,同步数据,并同步到“建筑大脑”或“社区大脑”,实现更多应用服务。

二是组织流程再定义。过去建筑业的组织流程呈“瀑布状”,从甲方到施工企业,从总包到分包,从项目经理到工人层层递进,每个环节都不透明,相互之间难于协同导致建筑产业价值链冗长,效率极其低下。而随着BIM等技术的应用,建筑项目的多参与方可以在一个透明的数字化平台上“相互沟通与协作”,大大提升工作效率,增加即时性、敏捷性,也规避了各种风险。

三是生产方式再定义。传统的现场湿作业模式、半装配半现浇等模式将长期并存,智慧工地与现代数字化构件厂一起发展,未来的房地产商、设计师与消费者也可能是在数字化平台上进行协同设计,并把“全数字样品”传输给全栈式装配式企业,建造企业拿到订单开始实施,向建造端输出项目包与项目作业书,将在数字构件工厂流水线生产完毕后,通过高效的智慧物流运送到现场进行装配完成。

四是管理模式再定义。过去的管理方式强调垂直管控,而未来向平台赋能转型。未来更多的行管部门、建筑企业将依托数字化平台形成“大后台、小前台”的平台赋能形式。“大后台”负责能力建设,搭建各种标准体系、知识库、数据库、构件库与工艺库,“小前台”则敏捷的应对各种市场变化,满足客户的各种个性需求。

五是产业生态再定义。过去“单打独斗”的时代已过去,以“公司”为基本单位的市场组织单元将向“生态联盟”过度,越来越多的某种主题价值的“平台+生态”将涌现。每个企业将面临“T型选择”,要么成为平台型的企业,要么成为平台上的专业服务商。