北京疫情高风险地区家庭健身情况调查研究

(北京交通运输职业学院体育部 北京 102618)

疫情打乱人们原本的生活节奏,健康和健身瞬间被人们所重视,全球席卷了一股健身风。由于疫情期间鼓励少出门、合理锻炼,以家庭亲情生活文化为基础的家庭健身活动方式逐渐凸显。而我国在抗击疫情中所展现的中国速度也振奋了国人抗击疫情的信心,自立功的“西城大爷”起北京陷入以“新发地”为关键点的疫情。在抗击疫情的重要时刻,北京又一次以其迅速控制疫情向世人展现了北京强大的应对能力、执行能力。截止7月1日15时北京有4个疫情高风险地区,调查研究曾身处疫情高风险地区居民家庭健身开展情况并提出现存问题,对疫情时期普通家庭健身及后疫情时代家庭体育锻炼模式有很好的借鉴和重大意义。人人健康人人幸福,只有全民安康才能实现全民幸福国家才能强大兴盛。

1、研究对象与方法

抽样选取两个曾为北京疫情高风险地区(实时变化):丰台区花乡地区(截止13日17时已降为中风险)和大兴黄村镇地区(中—高—中—低)各15个共30个社区,随机来自不同家庭的300名居民作为调查对象,将曾经处于北京疫情高风险地区家庭的健身情况调查作为研究对象。

采用文献资料法、问卷调查法、访谈法和数理统计法,以“家庭健身”、“情况调查”、“锻炼模式”为关键词,检索并研读相关文献;设计“疫情期间家庭健身情况调查问卷心理调适版”,通过社区居民群、邻居群等以问卷星电子形式发放问卷,计划收集300份问卷,共收集来自不同家庭的300份问卷,回收率100%,有效问卷300份,有效率为100%。对有效问卷的调查结果进行数理统计。

2、调查结果与分析

由于问卷是社区发放,每个社区收集10份即停止,填写问卷随机性大,但被调查居民来自不同家庭且涵盖各类家庭结构,这说明调查对象具有一定的代表性。

2.1、家庭基本情况

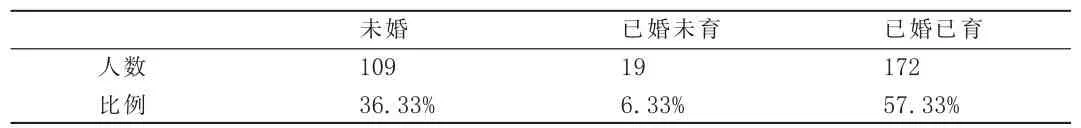

问卷设计上为了进行交叉分析,在基本信息中对婚姻、疫情期间居住地、同住家庭成员数量、孩子情况、最高学历、上班/上学形式进行了调查。调查家庭结构上,172户已婚已育、19户已婚未育、109户未婚,已婚已育家庭占比较大57.33%,居住地均为丰台花乡和大兴黄村地区,城镇的占80.33%,乡村地区占19.67%(来自大兴黄村镇部分村)。

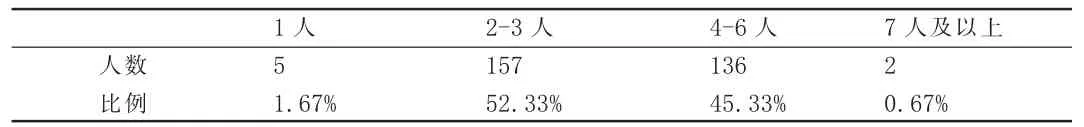

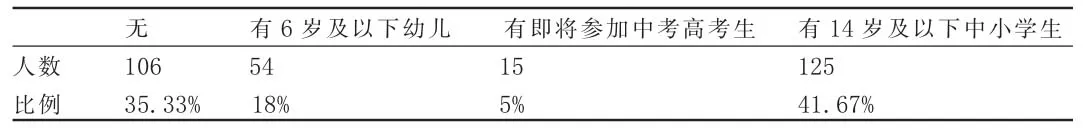

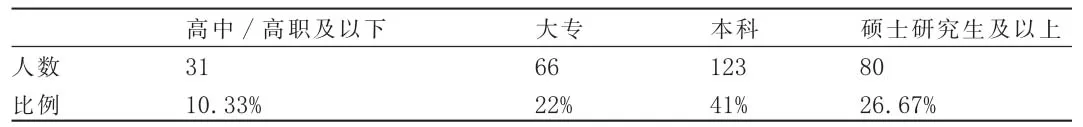

疫情期间在一起生活的家庭成员数量(表1)占比最大的为2-3人和4-6人,分别占52.33%和45.33%,7人及以上的仅占0.67%,1人的占1.67%。同住家庭人员中无孩子情况35.33%,有6岁及以下幼儿的占18%,有即将参加中考高考生的占5%,有14岁及以下中小学生(不含即将参加中考生的)占41.67%。疫情同住家庭成员最高学历为高中/高职及以下的占10.33%,大专和本科的占63%,研究生及以上的占26.67%。

表1 被调查家庭婚姻状况比例表

表2 疫情期间同住家庭人员数量表

表3 疫情期间同住家庭孩子情况表

表4 疫情期间同住家庭中最高学历表

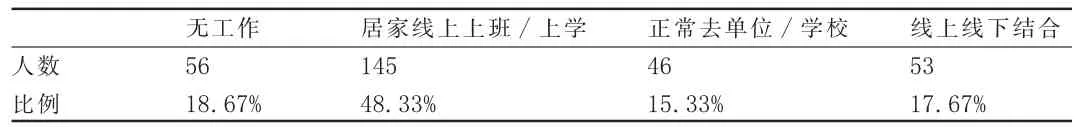

疫情期间居家办公的占比最大为48.33%,另有无工作的占18.67%,线上线下结合的17.67%,正常去单位的仅有15.33%,正常去单位的主要为大兴黄村镇地区,虽当时升级为疫情高风险地区但持有健康码的可正常去单位上班,这其中大部分为防疫工作者。

表5 疫情期间居民上班/上学形式表

2.2、家庭健身情况

家庭体育是一个长期的过程需要逐渐积累由量变到质变的过程,体育活动频率影响到锻炼的效果,良好的锻炼效果需要遵循人体身心发展的科学规律,循序渐进持之以恒。

(1)家庭健身频次。

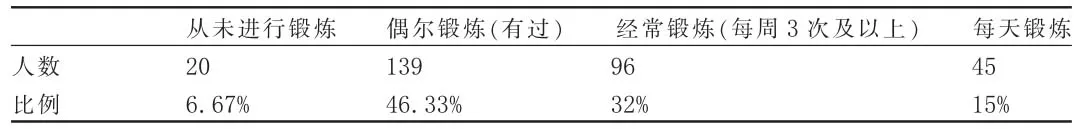

如表6所示,偶尔锻炼(有过)的家庭最多占46.33%,其次为经常锻炼(每周3次及以上)的家庭占32%,从未进行锻炼的家庭仅占6.67%,明显能看出疫情高风险地区家庭成员对于健身的重视程度,但是经常锻炼和每天锻炼的家庭比例总和仅47%,不到一半,也就是说健身意识高但健身有效参与度不是太高,没有养成良好的体育锻炼习惯。进一步访谈得知,相比正常活动期间疫情期间多数家庭的健身频次似乎更频繁。

表6 疫情期间家庭健身频次表

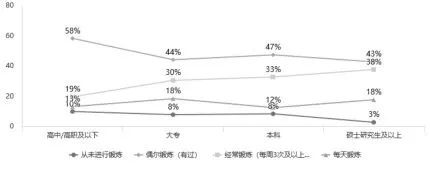

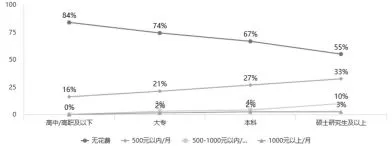

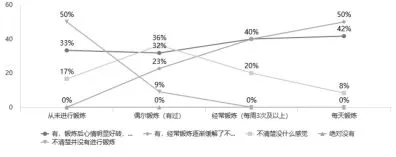

图1显示家庭成员中最高学历为高中/高职以下的家庭从未进行锻炼的比例相当高为10%,而硕士研究生以上仅为3%,也就是说有高学历的家庭多数明确健身的重要性;

图1 学历与锻炼频次关系图

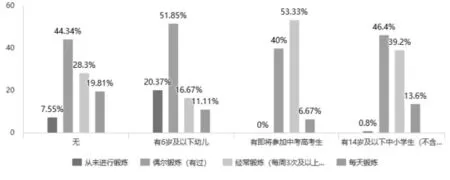

图2显示有6岁以下幼儿的家庭从未进行锻炼的占到20.37%,远高于其他家庭,而有即将参加中考高考的家庭从未参加锻炼的比例为0;

图2 家庭孩子情况与锻炼频次关系图

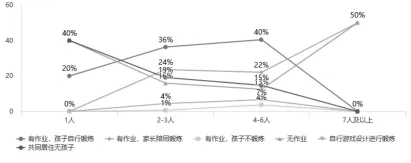

图3可看出,有作业家长陪同锻炼的选项随家庭成员数量的递增百分比递增,孩子有作业而又家长陪同锻炼的情况在疫情期间共同居住7人及以上的家庭中最高,也就是说家庭成员越多越有可能有人有空闲时间陪伴孩子锻炼;

图3 家庭成员人数与陪孩子锻炼情况关系图

以上分析加访谈得知:有孩子家庭尤其3/4口之家且家中有1-2个年幼孩子而无老人帮忙或需去单位上班的情况在疫情期间空闲时间较少,家庭健身频率最低,疫情期间共同生活人数多、家中有高学历、孩子正处于中高考关键时期的家庭健身频率高。

(2)家庭健身强度。

运动强度在一定程度上能够反映运动效果的好坏,调查发现(表7):疫情期间北京高风险地区居民家庭无相关体育活动的占10%,结合上个题的从未进行锻炼6.67%进行访谈发现,有部分家庭进行锻炼但仅限于不出汗阶段,多数处于强度适宜、中等阶段。

表7 疫情期间家庭健身强度表

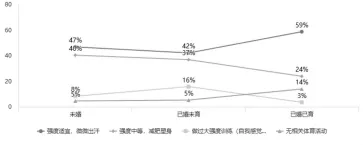

图4看出,已婚已育家庭相比无孩儿家庭在锻炼时更注意强度适宜占59%,大强度训练比例仅占3%,家庭锻炼更侧重以低强度健身为主。

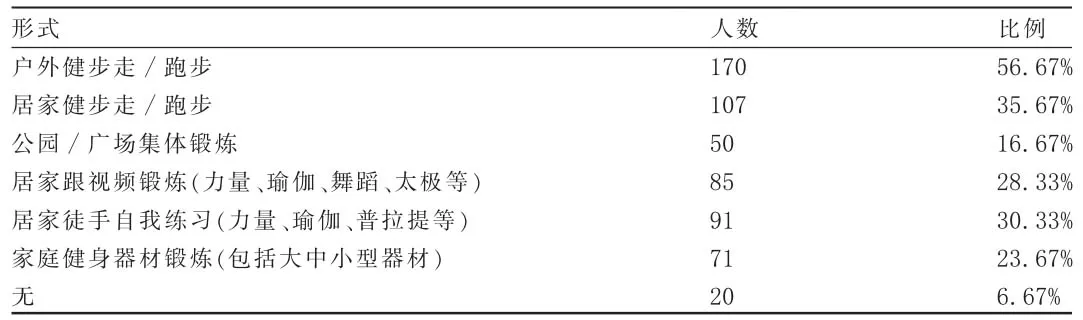

(3)家庭健身形式。

如表8所示家庭健身形式上,进行户外、家庭健步走/跑步的家庭最多占到92.34%,其次为居家跟着视频锻炼、徒手自我练习、家庭健身器材锻炼总占比达82.33%,而公园广场进行集体锻炼的比例为16.67%,说明大多数居民还是选择居家或户外不密集区域锻炼,而进行集体锻炼的居民表示距离相隔一米以上且均为熟悉长期组团锻炼的家庭成员、朋友。户外活动人数不少这得益于北京应对疫情的迅速。

图4 婚姻状况与体育活动强度

表8 疫情期间家庭锻炼形式(可多选)表

图5看出,运用居家徒手及视频进行力量、瑜伽等练习形式锻炼在居家线上上班与线上线下结合上班的家庭中所占比例最高(红、绿线),分别占 26%、32%、28%、47%。一定程度说明疫情期间高风险地区居民线上工作者更热衷于居家健身锻炼。

图5 上班形式与锻炼形式关系

如表9所示,家庭集体进行锻炼的仅为9.33%,加上个人锻炼带动家庭其他成员的也仅为36.33%,可见大多数家庭即使进行健身也是以个人为单位进行。

表9 疫情期间家庭健身形式表

从图6可看出,家庭成员最高学历为高中/高职以下的家庭个人锻炼其他成员不动的比例占65%集体锻炼的比例为0,而研究生及以上学历家庭集体锻炼情况比例最高13%,一定程度说明高学历的人更愿意说服其他家庭成员进行集体锻炼,更注重家庭体育的开展。

图6 学历与家庭锻炼形式

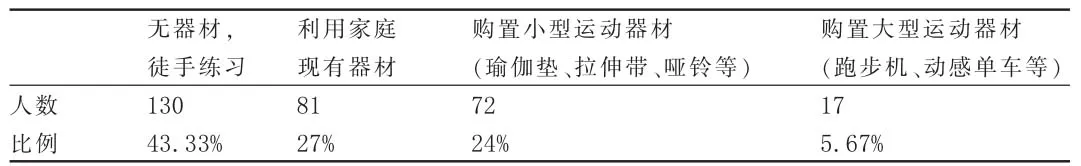

(4)家庭健身消费。

疫情期间家庭健身器材情况调查得知大多数家庭未购置健身器材选用徒手练习方式,这从表2-5疫情期间家庭锻炼形式(可多选)情况调查中也可印证。

表10 疫情期间家庭健身器材选购消费表

图7可看出,经常或每天锻炼的家庭更舍得在锻炼上进行投入,购置小型、大型运动器材的比例分别为 31%、24%、6%、11%。

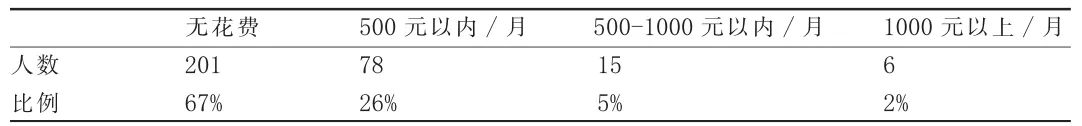

表11示,在疫情期间体育健身方面花费(包括健身服装、健身器材、网络视频课程等)无花费的家庭居多占67%,结合疫情期间购置家庭健身器材中无器材和利用家庭现有器材占比67.33%,经访谈发现有0.33%的家庭疫情期间花费中包含健身服装但没有家庭购置健身网络课程情况。

表11 疫情期间家庭健身花费表

从图8看出,学历越高越舍得在健身上进行投入,无花费的情况随学历增高逐渐减小,这或许也跟高学历家庭收入高有关,但能代表高学历家庭更舍得在健身上投入花费。

图8 学历与健身花费间的关系

(5)科学家庭健身。

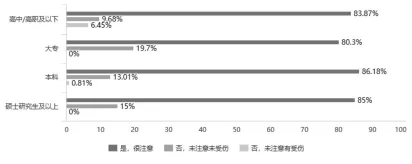

表12中发现84.33%的家庭很注意健身运动伤害预防,但也有15.67%的家庭未注意过预防损伤,且有1%的出现过受伤情况。

表12 疫情期间家庭健身运动伤害注意表

图9可看出最高学历为高中/高职以下的家庭不注意运动损伤的情况最多占6.45%,而大专以上的家庭几乎没有不注意运动受伤情况。

图9 学历程度与注重运动损伤关系图

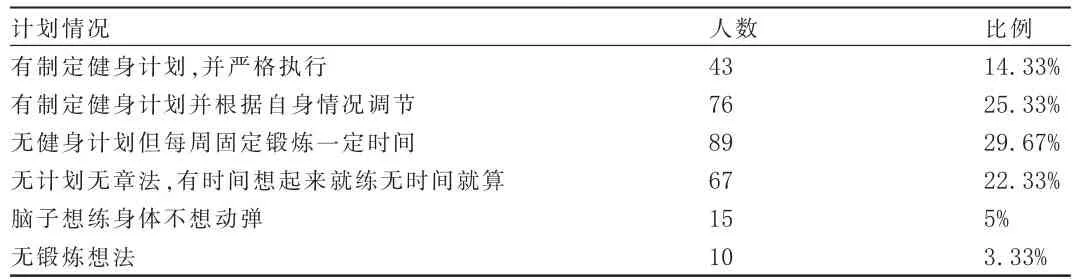

表13可看出,有健身计划的仅为39.66%,而完全无锻炼想法的占到了3.33%结合家庭健身频率的从未进行锻炼的6.67%来看,在脑子想练身体不想动弹中仍有1.66%的居民克服了自身的惰性进行了锻炼,但多数家庭居民在进行锻炼时并没有健身计划,随意性很大。

表13 疫情期间家庭健身计划情况表

2.3、家庭健身心理调适情况

(1)不良情绪出现情况。

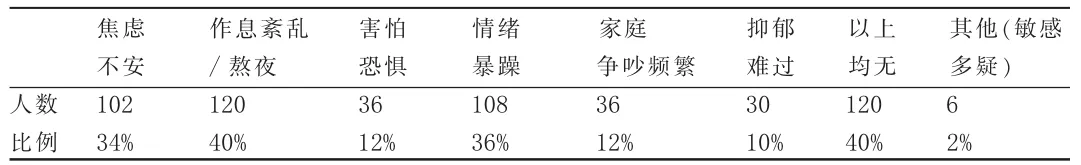

如表14调查发现(可多选),疫情期间无不良情绪不良状态的占40%,也就是说有超过一半的人有过不良情绪不良状态,这涵盖了暴躁、恐惧、抑郁、焦虑、作息紊乱、家庭争吵及其他(敏感、多疑)情况。由此看来身处北京疫情高风险地区大多数居民曾出现过不良情绪不良状态且相当一部出现过多种不良情绪。

表14 不良情绪不良状态出现情况表

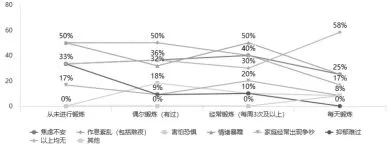

图10明显看出每天锻炼的家庭居民除了作息紊乱熬夜外,其他不良情绪均为最低,但也同时提醒大家不要进入误区,我健身我可以肆无忌惮,熬着最贵的夜健身的意义就被曲解了。

图10 锻炼频率与不良情绪关系图

图11可看出,强度合适微微出汗与中等强度的,选择以上均无的占43%和44%,不良情绪相对少一些也相对集中,也能明显看出大强度训练后明显没有熬夜的情况出现,但反而不良情绪出现最多,而无相关体育活动的家庭中抑郁难过占比25%,13%常出现争吵情况,这也是压力无处释放的表现。可见适当的体育活动比不活动和大运动量活动更能缓解压力减少不良情绪出现。

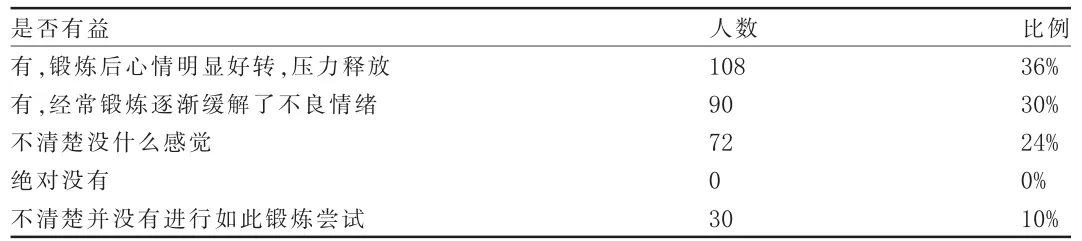

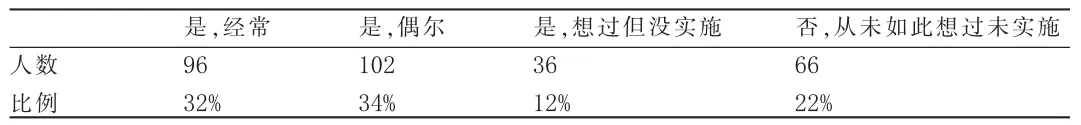

(2)健身促进情况。

健身促进情况调查发现,78%的家庭居民认为自身的健身活动对心情调整是有益的(表15),66%的居民在出现不良情绪时会主动进行锻炼让自己出出汗,且自我感觉锻炼后心情明显好转或逐渐缓解了不良情绪(表16)。

图11 运动强度与不良情绪出现关系

表15 自感健身活动益处表

表16 不良情绪时主动锻炼情况表

图12可看出,经常锻炼和每天锻炼的家庭居民在锻炼后觉得心情明显好转或逐渐缓解不良情绪占比均超过80%,而偶尔锻炼的家庭居民自我感觉不清楚没什么感觉的居多占32%,可以看出家庭健身需要达到一定的锻炼频次才能对不良情绪的缓解明显有益。

图12 锻炼频次与运动促进度感觉

(3)家庭和谐度情况。

“假如总分为10分,那么您给自己疫情期间家庭和谐度打几分?”300份调查的平均分为8.32分,分数还是很高的。由此可以看出,大多数家庭并未受疫情极大的影响,大多数居民认为自身家庭相对和谐。

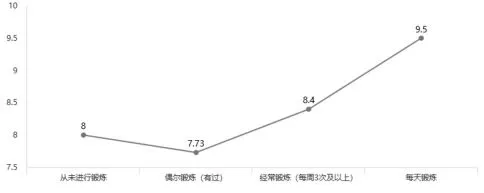

而在交叉分析发现:图13显示经常锻炼与每天锻炼的居民自认为自身家庭和谐度高,分别为8.4分、9.5分。

图13 锻炼频次与家庭和谐度感觉关系图

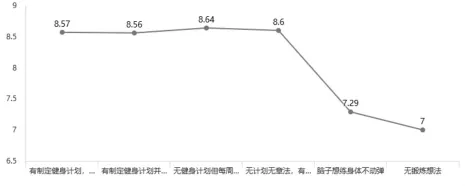

图14显示不锻炼的家庭居民感觉自身家庭和谐度平均分最低为7分。而无论有无健身计划有健身锻炼的家庭和谐度平均分均高于8.5分。

图14 健身锻炼形式有无计划与家庭和谐度关系

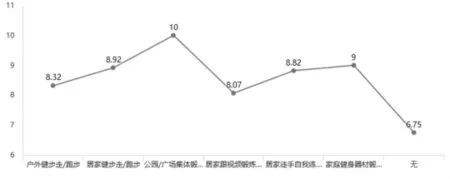

而在家庭锻炼方式中公园/广场集体锻炼家庭和谐度(图15)分最高10分,没有运动的家庭和谐度平均分数最低6.75分。由此可知,健身与否与家庭和谐度之间存在极大的关联度,而集体锻炼似乎更有益于家庭之间的磨合更有利于家庭和谐。

图15 家庭锻炼方式与家庭和谐度感觉关系图

图16在家庭健身消费上的体现也较为明显,随健身花费增多家庭和谐度平均分也不断增高,这似乎也在说明花钱能给人一种满足感,而钱花在自己喜欢事物上貌似更能让人心情舒畅。

图16 健身花费与家庭和谐感觉关系图

3、结论与建议

3.1、疫情高风险地区家庭体育健身存在问题

(1)多数家庭尤其高学历、共同生活人数多以及孩子处于中高考关键时期的家庭对健身持重视态度,但从健身频率和健身强度来看,多数尚未养成系统长期的体育锻炼习惯,没有计划无法持之以恒;

(2)多数家庭选择居家或户外不密集区域锻炼,线上工作者更热衷于居家锻炼,但未形成以家庭为单位共同参与体育锻炼的形式,主要由于体育爱好存在差异,闲暇时间不在同一时段,相对而言高学历的人更注重家庭体育的开展;

(3)多数家庭疫情期间体育健身花费少,相当一部分无花费,经常锻炼及高学历的家庭有部分体育消费投入,但也仅限于体育服装和小型健身器材上,对健身没有实际积极作用;

(4)几乎所有家庭健身时会注意预防运动损伤,但多数家庭并没有科学的安全保证,未进行科学合理的健身安排,没有健身计划随意性很大,且有家庭出现受伤情况;

(5)多数家庭居民在疫情期间有过不良情绪不良状态,适当活动频率和强度更能缓解压力减少不良情绪出现,但每天锻炼的家庭作息紊乱情况最多一定程度上曲解了健身的意义;

(6)多数家庭居民认为自身家庭相对和谐并未受疫情极大的影响,而经常锻炼与每天锻炼的其家庭和谐度分数最高,集体锻炼似乎也更有益于家庭之间的磨合,更有利于家庭和谐,可惜的是相当一部分家庭并不能经常锻炼、集体锻炼。

3.2、疫情防控常态化下家庭体育锻炼模式建议

从以上调查分析能看出,家庭健身开展情况与家庭结构、体育意识、锻炼形式等均有密切相关度。针对本次调查结果分析出的问题,简要提出以下几种家庭体育锻炼模式。

表17 后疫情时代疫情防控常态化下家庭体育锻炼模式建议

以上建议深度较浅,仅从健身目的出发,为大众化非细分家庭体育类型建议,要深入探究还需细分家庭社会地位、受教育程度、经济收入、人口数量、体育意识、参与程度等,而健身建议细分要求注意事项更多,本建议仅为本调查现状简要建议。