信稿人三题

◆周实(长沙)

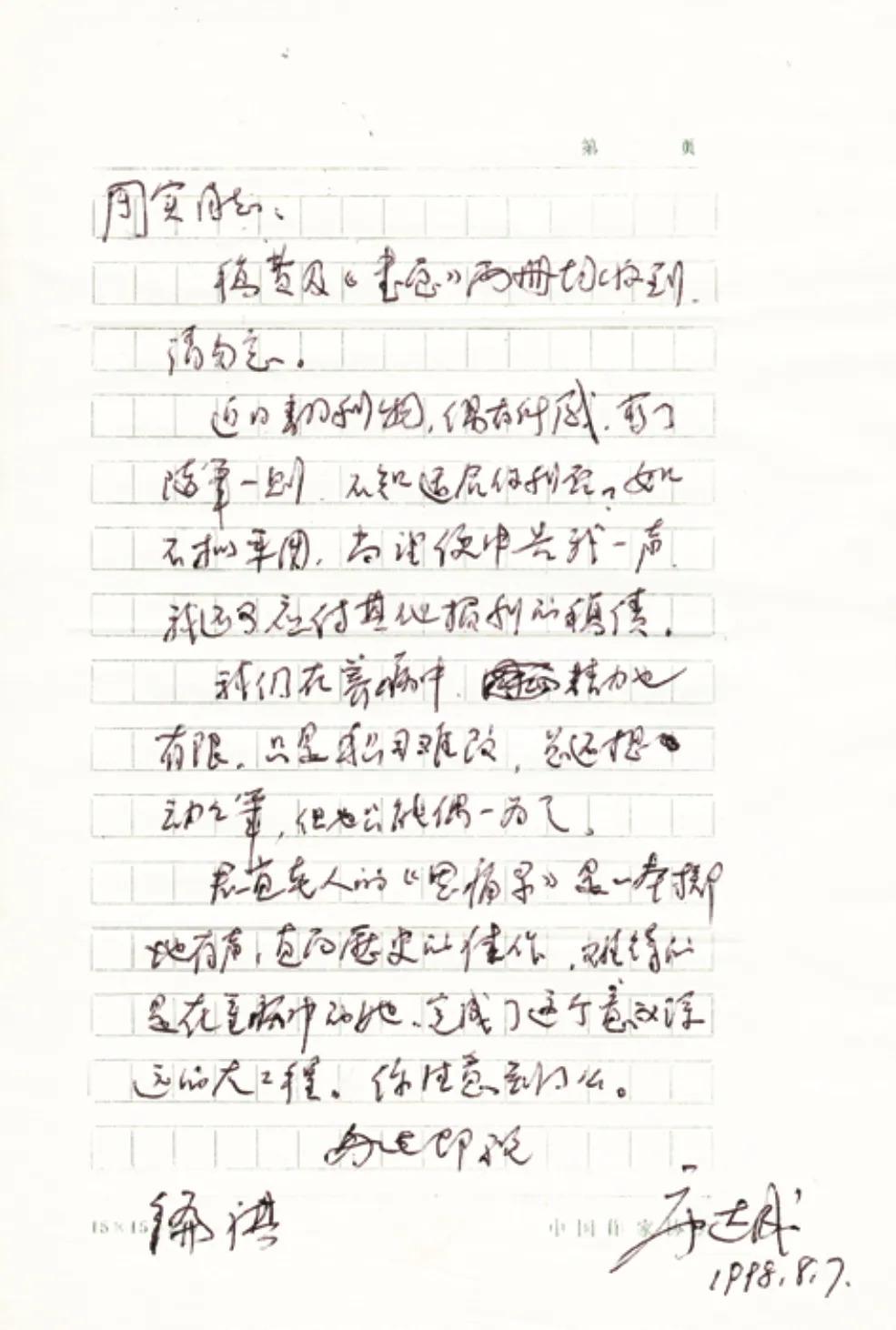

1997年12月12日信 唐达成

1998年2月21日信 唐达成

唐达成

当我一九九七年末写信向他约稿的时候,他已重病住院了:“周实同志:惠书及刊物两册,均已收到。刊物装帧大方朴素,内容品味亦是高雅。文虽简短但言之有物,思虑深邃。在目前情况下,能有这样一本重质重格的杂志,可喜可贺。承盛情约稿,但我因今年六月初检查出肺癌,虽体积甚小,但仍需割除,因而住协和开刀、化疗、放疗四个多月,古稀之年作此手术,身体自有虚弱之感,故无力作文,尚乞谅鉴。待略有恢复,当投稿求正。恐劳伫念,特此函复。专此即颂 道祺 唐达成顿首一九九七年十二月十二日”。

这是我没想到的,那年他刚进七十。我想的是向他约稿,约他写写中国作协一九六二年的“大连会议”,我听说这次所谓的“神仙会”作记录的就是他。还有一九八一年批判《苦恋》的经过,我知道《文艺报》那篇论《苦恋》的文章就是他和唐因执笔。不想他却病倒了,住院了,这样当然不能写了,此事也就放下了。不想,年后又收到他寄来的一封信,信里还有一篇稿子:“周实先生:惠寄的刊物都已收到。每期都有可圈可点之文。刊物的品格令人欣喜。虽在养病读书,偶有所感,精神好时,便不免手痒。近日写了随笔一则,你刊有名作重读栏,此文不知可为此栏补白否。如不适采用,请掷还,至少要通知我一声,以便另作处理。望谅察。即请酌处。匆此即颂 编祺 唐达成虎年二月廿一日”。

1998年6月1日信 唐达成

1998年8月7日信 唐达成

稿子是写李清照的,题为《历史的视角——从李清照的一首五言绝句说起》。稿子一开头,他就这样说:“历史人物在风云际会中,大多有非同一般的复杂人生经历,虽然有‘盖棺论定’之说,但因其复杂丰富,后人对历史人物的观察与感受,往往有不同的历史视角。”那么,以“寻寻觅觅、冷冷清清”等凄婉悲凉词句卓绝千古的南宋女词人李清照,为什么在她的后期会写这么一首壮烈豪迈、意味深长的五言绝句:“生当作人杰,死亦为鬼雄,至今思项羽,不肯过江东。”他认为与她的身世有关:“靖康元年,金兵攻占汴京,她与十分相爱的丈夫赵明诚,在战乱中南渡建康,不幸赵病死在任上。李清照从此飘零江南,孤苦无依,她本以为南宋王朝站稳脚跟后,会卧薪尝胆,励精图治,以求恢复中原故土。没想到南宋朝廷的赵佶、秦桧之流,不仅不思北伐,竟把时时不忘‘靖康耻,犹未雪,臣子恨,何时灭’的岳飞父子,以莫须有的罪名惨杀于风波亭上。颓废苟安之风日炽,直把杭州作汴州,轻歌曼舞无时休。陆游就曾发出:‘胡未灭,鬓先秋,泪空流,此生谁料,心在天山,身老沧州’的浩叹,一生都陷在国耻未雪、壮志难酬的忧愤情绪中。我想正是这样的社会环境与个人际遇,使李清照对项羽从自尊自重出发,拒渡江东,宁战死而不屈,有了深切的共鸣与感触,而写下这首五言绝句。”而在这篇文章中,我更喜欢的是最后一段:“时间拉开了历史的距离。如同我们在动物园欣赏雄狮与猛虎,这些震啸山林大漠的猛兽,倘若真在荒野相遇,恐怕我们首先是惊恐万端,奔跑躲避,甚至勇如武松者,突然面对一只吊睛白额大虫,也要吓出一身冷汗,酒醒了一半。彼时彼刻,大约很难有什么欣赏心情,只有在动物园的栅栏中,人们才能安然欣赏猛兽庄重尊严的姿态、灼灼四射的眼神、威武从容的步履和斑斓有致的皮毛。它的一举一动似乎都展示了某种雄伟之美。被时间拉远了的历史,就如同这一道栅栏,人们可以从各种角度去品鉴历史与历史人物,并结合自身的人生经历与感受,生发出各种不同的感喟。李清照这四句诗,固然是有感于项羽结局的悲壮慷慨,更多的却是内心沉郁感情的抒发。借历史人物戏剧性的一幕,浇自己心中苍凉激楚的块垒,而留下脍炙人口的千古绝唱。至于如何全面评价西楚霸王的功过得失,那是历史学家们的事,而不是女词人李清照所要考虑的了。”他这不是也在借这首五言绝句的酒杯浇他心中的块垒吗?

稿子当然可以用,我立即就发排了。校样出来后,我又寄给他,请他再看看是否还要改。他也立即回了信:“周实先生:小文校样收到,已遵嘱校改,请以此为准发出,谢谢。《书屋》办得甚好,见过此刊的北京友人都甚赞扬,我想假以时日,坚持下去,必能扩大影响,与《读书》《随笔》等刊比美。近日在《书摘》上读到介绍先生经历之文,所述颇真切,亦可看出先生自强奋斗,孜孜矻矻,虽备历艰辛,终有建树,可赞可佩。我仍在化疗中,一切顺利,只是精力仍待恢复,这也是不可免的。有便见到胡遐之先生,请代问候。匆复即祝 编祺 唐达成1998.6.1。”《书摘》登的是什么文字,我至今也没有看到。至于他问候的胡遐之,曾任岳麓书社的社长,也与他一样,一九五七年被划为“右派”,有《荒唐居集》和《荒唐居诗词钞》而行于世,如:“身还许国愁无奈,力不从心志有余。总是劣根仍未净,平生妄信古今书。”

此后,他还有来信:“周实同志:……君宜老人的《思痛录》是一本掷地有声、直面历史的佳作,难得的是在重病中的她,完成了这意义深远的大工程。你注意到了么?”经他提醒,注意到了,于是,编发了许觉民《记韦君宜》等稿子。

此后,他还有来信:“周实同志:……经医生精心检查,情况甚佳,家人也均感安慰……”然而,他却病逝了。

他病逝后,《书屋》杂志发了追思他的文章《寿者,劫之余也——我认识的唐达成》。文章是他的忘年交祝大同先生写来的。文章是这样开头的:“生命无常,倒是早些年就已经明白了的事情。现如今,年近半百,周围也多是盘桓些中老年的人儿,便可以不断地听到星星点点关于疾病、关于死亡的消息,渐渐地更有了同年人的辞世,甚至有极亲密的友人也在无意中查出了恶疾。于是,在黎明或者深夜的阒然中,我便隐约嗅到了自己大限将至的气息……”大同的文字是隐痛的。

1998年9月16日信 唐达成

(唐达成,1928-1999,湖南长沙人,中国作协第四届党组书记、著名文学评论家,有著作《艺文探微录》《南窗乱谈》《淡痕集》《世象杂拾》《书林拾叶》《贝多芬传》《达成书画》等。)

顾骧

没想到会收到他的信:

周实先生:

冒昧驰函,乃为向阁下及贵刊《书屋》表示敬意!

近年来贵刊异军突起,居时代思潮前列,坚持五四科学民主自由之旗帜,为世人所瞩目,在全国林林总总上千种期刊中高标独立,品格卓越。

刊物整体面貌别致,刊发了大量好文章。……足见你们的胆识之可贵。但是,我读贵刊常有一种矛盾的心情,每读到一些人所欲言而不能言而贵刊敢言之处,既钦佩又担心,着实为贵刊命运捏一把汗。近日闻若水燕祥兄言,有关方面可能有所动作。不知传闻确否?果真是怎不令人愤然!

我读贵刊是在书店零购。据说去年贵刊刊发过一篇有关谈胡乔木的文章。我无书,若有存,能否寄赐一册?即颂

编安

顾骧

(二○○一年)六月廿七日

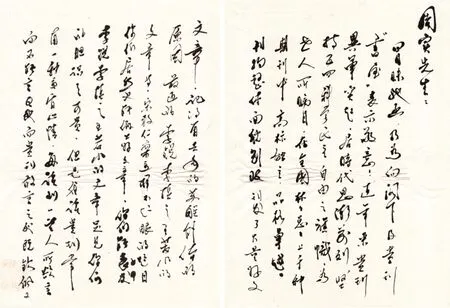

2001年6月27日信(一、二) 顾骧

传闻当然是准确的。刊物,我当然寄给他了,是单世联所写的《近距离的观察——读〈胡乔木回忆毛泽东〉》,发在二○○○年的《书屋》杂志第四期。那时我还不知道他正在写《晚年周扬》。那时我仅知道他少年时代投身抗日,十四岁参加新四军,曾先后在全国文联、中宣部从事新闻、出版、戏剧、文学、教育、研究等工作,是中国作协创研部的副主任,是茅盾文学奖的评委,是周扬那篇《关于马克思主义的几个理论问题的探讨》的起草者之一(另两位是王元化和王若水)。

上个世纪八十年代,他是文坛的活跃人物,尤其是在“人道主义与异化问题”的大讨论中,他大声呼唤“魂兮归来”,呼唤“文学中的人性”,针对当时,“文革”之后,文艺界所发生的第一次“左”倾思想的回潮——批判《苦恋》的事件,写了一系列的文章,比如《检验文艺的尺度》《开展健全的文艺评论》《思想解放与新时期文学》《文艺历史经验的重点总结》等。这些文字今天看来也是站得住脚的。

《当前文艺缺少点什么?》是他九十年代的文章。他认为那个时期的文学缺少对拜金主义的批判,拜金狂潮残害了中华民族的精神,需要文学去鞭笞,金钱正将人情异化,需要文学的心灵揭示。

他还说《人间要好诗》,人民需要的是史诗,时代呼唤的是史诗,只是做到不容易,难的还是人性归来。

2001年6月27日信(三) 顾骧

(顾骧,1930-2015,江苏盐城人,中国作协创作研究部原副主任、著名文学评论家,有著作《顾骧文学评论选》《夜籁》《蒹葭集》《新时期文学纵论》《海边草》《煮默斋文钞》《晚年周扬》《新时期小说论稿》等。)

李国文

唉,真的不知怎么说好,有些事情就是两难,还是先看看他的信吧。

周实先生:

承赠《书屋》,已有两载,每期都能读到佳作,获益良多。如今办一份有锋芒的刊物,谅不难,但办出一份有质量的刊物,颇费功力。《书屋》杂志,倒是两者具备,值得钦佩。现寄上随笔一篇,聊以报赠阅之情,不合用则扯掉之。耑此,祝

笔安!

李国文

零年二月十九日

收到他的这封信后,我写了一则《书屋絮语》,发在二○○一年的第二期刊物上:

宁为玉碎

不为瓦全

玉对世界这样说

瓦也对玉这样说

玉死了

瓦活着

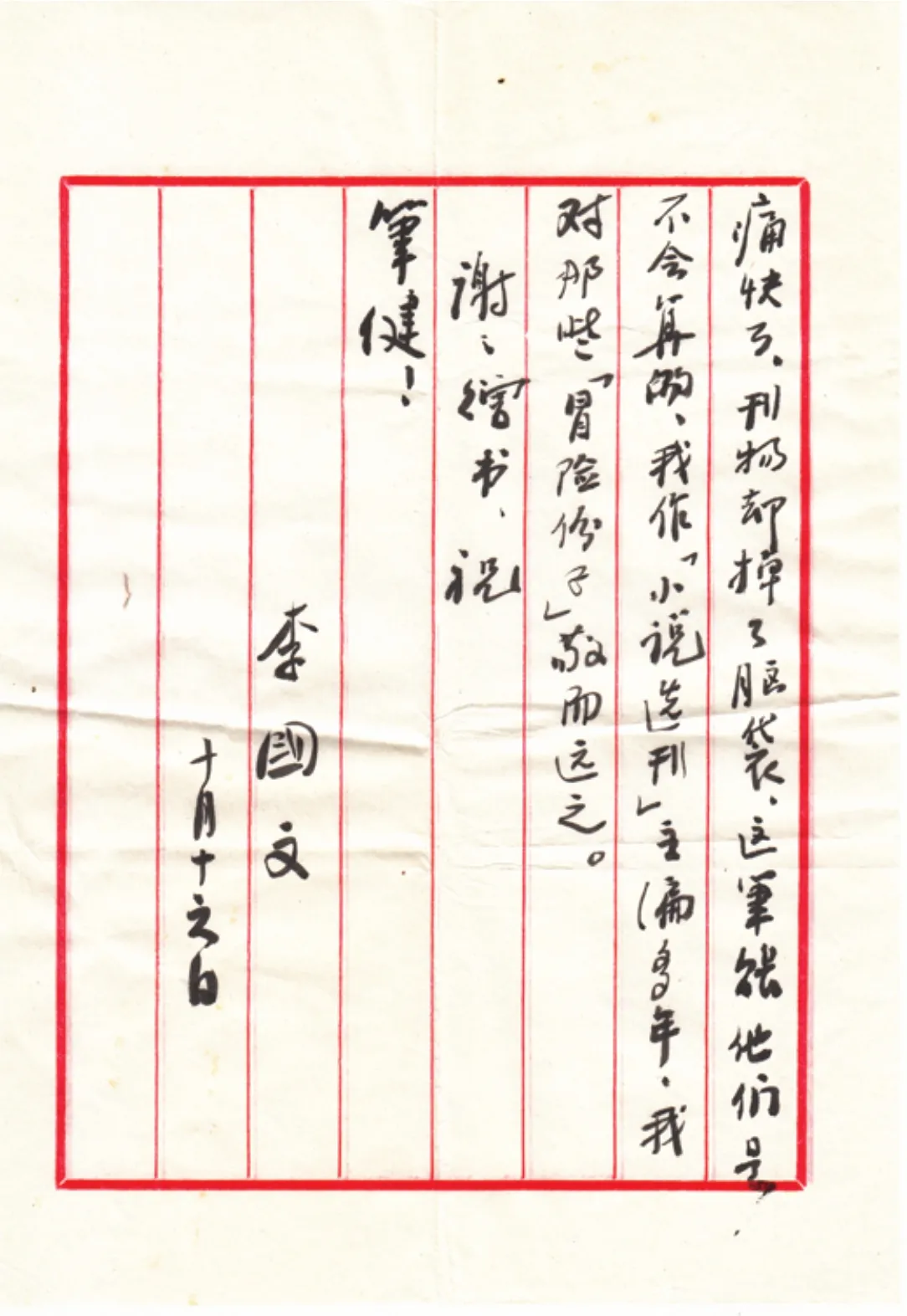

2000年2月19日信 李国文

我之所以写这几句,是从“马死道旁儿”这句俗话生发的。这话的意思大概是一匹马已尽力跑得飞快,但道旁的有些人还在不停地对它吼叫,希望它跑得更快,结果它终于精疲力竭,死在路上。由此,我想到玉,想到“宁为玉碎不为瓦全”这句粉身碎骨的话,心里多少有点凄然。玉是纯洁坚贞的象征,或是其他美好的象征,这是无疑的。然而,在我的心底里,我却觉得生活的世界只是一个瓦的世界。这点从我小时候一抬头就看到的那种歪歪斜斜的叠成鱼鳞状的黑瓦,再到后来四五层房上盖的光滑的大红瓦,再到铺在高楼上的灰不溜湫的水泥瓦,以及各地皇宫庙院流光溢彩的琉璃瓦,等等等等,均可说明。尽管我心里不愿意,我也不得不承认我们生活的这个世界还是一个瓦的世界。我们每天都生活在各种各样的瓦下面。玉和瓦比起来,是稀少的。所以,这稀少的玉,从古到今,不是碎了,就是大多被做成玉簪插在人家的头顶上,或是做成各式饰物挂在人家的脖子上。我真的不能也很难想象我们将来会有一天生活在玉的世界里。那是一个怎样的世界?一个玉洁冰清的世界?一个玲珑剔透的世界?一个一尘不染的世界?一个没有一块粗陶土瓦的世界?我这样想着,置身其中,不知何故,心里突然又有点悚然。至于我自己,我当然明白,只是一块瓦,一块残损不全的瓦,虽然也想成为玉。若问如何残损的,那就说来话长了,就像许多人一样。

2000年10月16日信(三) 李国文

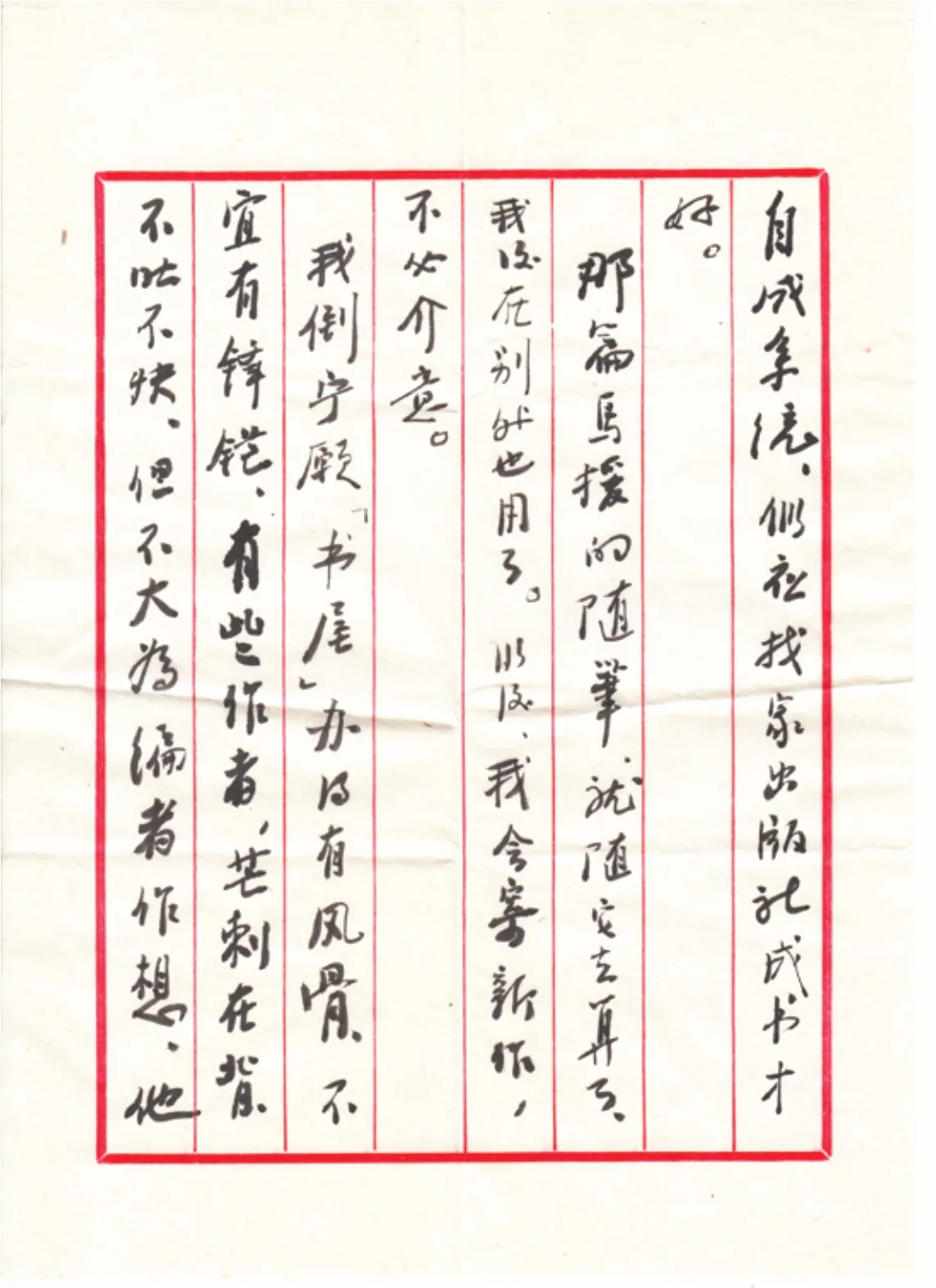

2000年10月16日信(二) 李国文

后又收到这封信:

周实兄:

收到寄赠的与夫人合著的《李白》长篇小说,以及以古刑法为题的作品令老朽折服了。

《凌迟》等篇,实在使人惊心动魄,在折磨中国人自己同胞时的狠毒世无畴匹。一旦沦为洋人之狗,又比叭儿更下作。这些作品,苦心经营,自成系统,似应找家出版社成书才好。

那篇马援的随笔,就随它去算了。我后在别处也用了。以后,我会寄新作,不必介意。

我倒宁愿《书屋》办得有风骨,不宜有锋芒。有些作者,芒刺在背,不吐不快,但不为编者作想,他痛快了,刊物却掉了脑袋,这笔帐他们是不会算的。我作《小说选刊》主编多年,我对那些“冒险分子”敬而远之。

谢谢赠书,祝

笔健!

李国文

(二○○○年)十月十六日

他的预感是正确的,此后半年多,我就调离了。调离后,当然还有联系(我的调离,在当时,经过种种努力之后,我觉得也许是能让这本小小的刊物继续存在的最好方式)。

2000年10月16日信(一) 李国文

2002年10月27日信封 李国文

周实兄:

很高兴读到你的新作,这个酷刑系列如果能够结集成书的话,别忘了赠我一册收存。

如果出书时,能将有关的原始材料附录,善莫大焉。

离开《书屋》以后,固然有所失,但读君新作,又感到塞翁失马,焉知非福,未必不佳……

但还是要祝贺你进入新角色,开始写作。总而言之,你编得再“好”的刊物,是为别人编的;你写得再“次”的作品,是为自己写的。这或许“自私”,然而这世上又有多少“大公”?匆匆不另,祝

笔顺!

李国文

二○○二年十月二十七日北京

《刀俎》出版后,我寄给了他,他也立即回了信:

周实兄:

大作《刀俎》收到了。

谢谢你的赠书,先前曾部分拜读过复印件,这次得窥全豹,很高兴。

我看来信上的地址为出版集团信息中心,想来在这里可以多些时间读书写作,要比每月编杂志来得从容些。我期待着你的新作多多问世。

若出差到京,能抽空的话,到舍下小坐。

顺此,祝

撰安!

李国文

(二○○四年)四月廿五日

他在《书屋》上只发过一文,《重读〈陋室铭〉》,不长,很短,不到两千字。发在一九九八年第三期的杂志上。那短文是谈散文的。就是在那篇短文里,他也没忘了表扬《书屋》:

前不久,收到几期从未见识过的刊物,《书屋》。

第一印象,那杂志封面用纸的选择,就可看出编辑的用心良苦。如今商品经济社会,大家忙着赚钱,甚至有的人都赚疯了,到了见利忘义的程度,尽琢磨怎么想法多从读者头上盘剥一些的时候,我在想,那些敬业的,想把印刷物弄得整整齐齐,漂漂亮亮,从外观到内容,对得起读者掏出来钱的编辑,谅已凤毛麟角矣。但邮箱里居然有一本儒雅可读,足堪把玩的《书屋》在,不觉眼前一亮。

这本杂志的每期封四,都印有一句大概是该刊的箴言,曰:“屋不在大,有书则灵”,显然是套用刘禹锡的《陋室铭》,意在鼓励大家读书,心自然是好的了。但有了书,是不是就灵,恐怕是两可之间的。有的人,不但读书,还写书呢,不照样蝇营狗苟,卑鄙龌龊……

所以,灵不灵,大概不在书之多寡,“斯为陋室,惟吾德馨”,关键在于德。

感谢《书屋》,使我想起了《陋室铭》,从《古文观止》里翻出来,重读一遍,倒颇有启发……

他是从心里喜欢《书屋》的,喜欢着,又担心着。

(李国文,1930年出生于上海,中国作协第五届主席团委员、第七届名誉委员,曾任《小说选刊》主编。长篇小说《冬天里的春天》获第一届茅盾文学奖。《月食》《危楼纪事》(之一)分获全国第三、第四届优秀短篇小说奖。有长篇小说《花园街五号》,短篇小说集《第一杯苦酒》《危楼纪事》《没意思的故事》及随笔散文集《骂人的艺术》多种。)

2002年10月27日信(局部) 李国文