中国书法的模件化与非模件化

吴春生

一、“模件”(英module;德Versatzstücke)概念的由来

模件化概念由德国汉学家、艺术史家雷德侯在其著作《万物——中国艺术中的模件化和规模化生产》(2001)中提出,并不专属于书法研究,而是对中国艺术多个领域普遍存在的一种技术性因素的洞见。雷德侯是一位对中国文化和艺术充满热情并执着探索的学者,其学术成果显示他的研究领域遍及绘画、雕塑、摩崖石刻、建筑等,书法只是其中之一。不过,有一点可以确定,书法是雷德侯对中国艺术研究的起点。早期研究阶段,雷德侯对中国书法倾力以赴,其博士论文《清代的篆书》(1970)是成果之一,随后又有《米芾与中国书法的古典传统》(1979)。这两部著作分别属于雷德侯的德国海德堡大学时期和美国普林斯顿大学时期。此外还有很多讨论书法的论文。虽然后来雷德侯将注意力转向中国绘画、青铜器、雕塑、建筑和摩崖刻经,但他并未彻底放弃对书法的研究。这一点我们在《万物》这部集成著作中可以获得明确的认知。

根据雷德侯本人的描述,“模件化”概念产生的灵感来自于对南宋陆仲渊《十王图》模件因素的发现,当然这一发现也得益于作者幼年时代玩耍中国拼图的游戏经验,后来还受到了日本同学凑信行的启发。另外剑桥大学斯拉德讲座教授叶利塞耶夫的演讲也助益颇多,这位教授再三强调:“中国人首先规定基本要素,而后通过摆弄、拼合这些小部件,从而创造了艺术作品。”[1](p2)而雷德侯自己也发现这一模式出现于中国艺术的多个领域。在没有出版《万物》之前,雷德侯就已撰写了《中国艺术中的模件与序列》(1990)和《子模与大量生产》(1991)等单篇论文,清晰地提出了“模件”(英module;德Versatzstücke)的概念,并认为模件系统是中国人的一种根深蒂固的思维方式,而中国艺术的创造性就体现在对这种模件化思维的逃脱和突破。

二、书法载体:汉字及其模件系统

汉字是中国文化的基础与载体。没有汉字,书法就无从谈起,正如陈振濂所说:“整个书法的世界几乎就是汉字的世界,一切标音文字都被摒于其外。”[2](p77)在《万物》一书的第一章,雷德侯将汉字系统优先讨论也是基于这样的认知,他认为,五万多的汉字是中国人独一无二的最卓越的一项成就,是培育中国文化一体性之最为有力的手段,不仅深深地影响了中国人思维方式,而且为中国的一切创造建立了数量与复杂性的标准。

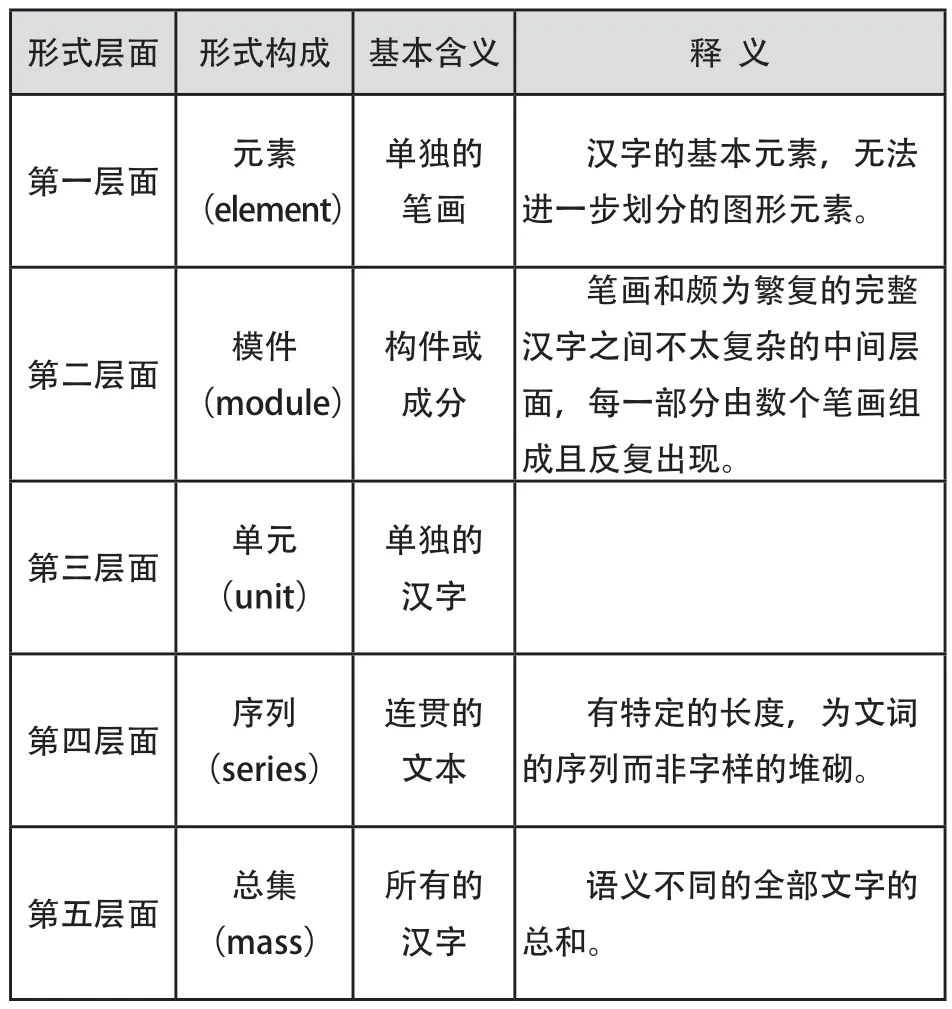

雷德侯以直观的方式对汉字的形式系统亦即汉字的构造原理进行了说明,认为绝大部分汉字均由独立的笔画构成,笔画是基本元素,不可作进一步的分解。“在笔画和颇为繁复的完整汉字之间,还有一个显得不太复杂的中间层面。这便是汉字的构件或组成部分,每一部分由数个笔画组成。”[1](p14)这些组成部分“是可以替换的构件,能够在变化丰富的组合中构成自古及今一直在中国使用的汉字”。[1](p14)在对构件有了这样的认识之后,雷德侯提出了汉字的五层形式系统,“模件”(module)处于这个系统的第二层次。

模件是组成汉字的唯一部件。换言之,所有的汉字都可以被分解为模件。何谓“模件”?雷德侯给出的定义是:“模件即是可以互换的构件,用以在不同的组合中形成书写的文字。”(《万物》,第23 页)以“言”这个模件为例,它分别在“變”“說”“讀”“誦”“諸”“識”“譬”等汉字中出现,可以说“言”作为模件参与了汉字的构造然而模件的出现并不是任意的,看似有一定的自由度,其实是被规则与惯例所限定和制约的。这主要表现在:

(1)一个模件本身可以构成一个字,复杂的模件可以包含较为简单的其他模件。

(2)多数模件的位置是固定的,但有的模件可以变化形状以适应在汉字结构中的特定位置。也就是说,模件的形态可以根据其在汉字结构中的特定位置而呈现细微的差异。

(3)模件从不改变自己的方向,没有任何模件可以在汉字中翻转和颠倒。

(4)创造新组合的最主要原则是模件的互换,但互换不是任意的。

问题在于,为数众多的那些不可以再分解的,也就是雷德侯称之为“元素”的单独笔画,显而易见也是汉字系统的重要构件,那它们是不是模件呢?对这一问题,雷德侯并未明言。而我们更习惯于使用偏旁部首来称呼这些构成了数万个汉字的构件。

雷德侯精细而审慎地考察了汉字形成的历史,发现模件系统并不是一开始就臻于完美的,而是经历了一个历史的发展过程。甲骨文中的许多文字不能够全然分解为若干组成部分,相对而言它们是整体的图形单元,而且大量字形源于图画。不过,“尽管如此,约有三分之二的甲骨文字包含有可以互换的成分。模件如‘女’‘手’‘水’等等,已经与后世各种字体中模件的使用方式相同”。[1](p27)这说明,在已知中国文字的最早阶段,模件系统就已经存在了。而到了金文时代,亦即青铜器铭文时代,模件系统的应用变得越来越广泛。至秦小篆,模件系统已经发展完备,所有的字都由单独的、可以互换的部分组成。当然,小篆的笔画(其实是线条)过于繁复,到了汉代的隶书阶段人们通过减少模件的数目及模件中的笔画来简化模件系统。此后,汉字系统形成了大约两百个模件,而到了王羲之时代,汉字的字形和结构确立了直至今天仍然通行的标准,虽然上个世纪汉字经历了重大的简化,然而其固有的模件系统依然保留。

汉字系统是模件体系的典范,然而依照中国固有的观念和中国人对艺术的理解,汉字并不属于艺术品和艺术领域。虽然如此,却不能否认汉字与青铜器和刻石上的铭文、印刷以及书法有着密切的关系。铭文也好,印刷术也好,它们都利用了汉字模件的可复制性,并且达到了十分精确的程度。雷德侯认为,活字印刷术的发明是模件化思维的一项伟大的成就。然而,活字印刷在中国并未得到足够的重视,反而是朝鲜的金简(?—1794)让活字印刷得以规模化地利用。在中国,规模化开发汉字的模件式结构要等到19 世纪中叶,西方传教士成功地借助电解工艺制造出大量金属活字,于是汉语版的《圣经》和其他书籍源源不断地传播到民间。其后,大规模的商业出版和快速的报纸印刷在中国成为可能。

三、中国书法:模件化与个性的结合或非模件化

1.书法在中国艺术和中国文化中的地位

虽然迟至18 世纪中国一直没有相应于现代的艺术概念,如今日所称的中国艺术,在当时只是被列于价值较低的“考工”“神异”类,但是书法与绘画这两种媒介却有机会接近于艺术的现代定义,并且享有至尊的地位。书法之所以能享有最为尊崇的地位,首先是因为其与文献的关系。也就是说,书法因其具有“文献”的价值,从而获得了最高级别的资格。雷德侯用以佐证这一结论的例子是《古今图书集成》这部清朝康熙时期耗时28 年编纂而成的大百科全书。在这部百科全书中,与书法相关的文献被归入第五编《理学汇编·字学典》,而不入《博物汇编·艺术典》,这恰恰证明了书法的至尊地位。这一编辑策略也是符合传统的。隋唐已降,“书”(书法)因为更多关涉“人”“文”等方面,时而被正统史家归入“经部”“史部”如《隋书·经籍志》《旧唐书·经籍志》中。

然而仅有文献价值是不够的,历代君王或贵族的艺术收藏对书法地位的提高也起了重要的作用,其中审美的品质是优先选项和最重要的评判标准,超过了材质、历史、政治或宗教等诸项价值。不过,雷德侯指出,无论大百科全书的编纂者还是收藏家,都没有将一切美妙的书法尊为艺术品。他认为对中国文化和艺术真正拥有定义权的是那些具有文学修养的官员。在文人官僚们执掌权柄的时代,“他们不仅使得精通书法成为跻身士林的必要素质,而且专断地主张写字即为艺术。这是支撑特定阶级同一性的一种方式”。[1](p215)这一看法其实是对其早期所撰写的论文《中国书法:其审美底蕴和社会功能》中的相关论述的坚持。当年他曾迷惑于两千多年中国政治与社会结构及文化传统的连贯性和稳定性,试图解开这个谜底。他认为自己已经找到了问题的答案,他说:“这种连贯性通过权威的士大夫阶级的共性得到支持,在意识形态上他们共有一套以儒家教义为中心的稳定不变的标准。”“在这个标准体系里发挥了重要作用的是名士所培养的艺术传统,其中最主要的就是书法。”[3](p1)他还注意到书法家要么是政府官员,要么是名士。如王羲之是创建东晋朝代得力的大臣的侄子,董其昌是皇太子的师傅和当时最有力的官员之一。这些人社会地位显著、名重一时,主导并引领了当时文人士大夫阶层书写实践的审美风尚,同时通过彼此之间的酬酢交往增进了政治联系和社会联系。雷德侯认为,通观世界艺术,中国书法的这个特色是无与伦比的。

英国学者米歇尔·康佩·奥利雷在其著作《非西方艺术》中也着重讨论过书法何以能成为中国重要艺术形式这一问题,他的结论是文字书写在中国社会生活中的特殊重要性起了决定性的作用。奥利雷指出,中国文字联合了象形、会意和形声功能以支持字型和含义,使得使用数千种方言的中国人奇迹般地能够相互理解交流成为可能。它像一条柔韧的丝带,使中国思想的元素得以很好地保存。它跨越了语言和历史的障碍,让所有的中国人都能分享共同的宗教、哲学和艺术传统,并传给子孙后代。正因为如此,“中国文化的深厚承载也许与中国的文字和思想体系有部分关系”。[4](p147)除此之外,奥利雷也注意到在中国“文字使用更多地是属于统治阶层中的精英部分的特权”这一历史事实,他认为,“汉字的重要性以及朝廷官员之间的信件交换逐渐使书法成为中国最为重要和普及的艺术形式”。[4](p147)

2.模件化与创造力的辩证关系

应当说,雷德侯和奥利雷这两位西方学者对中国书法地位的研究的确很有见地,有助于西方读者理解书法在中国文化和艺术传统中所扮演的重要角色。当然,对于雷德侯来说,他还必须进一步解释中国文字与中国书法,或者说是汉字书写与中国书法之间的关系。为什么说汉字系统是模件化的,而中国书法是超越模件应用范畴的艺术追求?汉字系统的模件化与书法家的个性和创造力是否存在着张力和矛盾?《万物》一书的副标题是:中国艺术的模件化与规模化生产(Module and Mass Production in Chinese Art),但在分析书法时更多地是从非模件化的角度来谈的,这体现了雷德侯对中国书法或中国艺术是怎样一种认识。

雷德侯没有按照通行的做法将纯艺术与实用工艺区别开来,而是将二者有机地结合起来,所以汉字、青铜器、兵马俑、漆器、丝绸、陶瓷、建筑构件(斗拱与梁柱)、印刷、地狱图以及书法和绘画等都成为其研究对象。这表明雷德侯更倾向于从广义的艺术范畴来认识中国艺术,当然在他的眼里最具有代表性的中国艺术仍然是书法。最初他对中国书法情有独钟,深为清代篆书在审美和风格中具有的连贯性所吸引,这也让他对中国书法家的创作过程产生了浓厚的兴趣。雷德侯注意到,几乎所有的书法家都经历了漫长的严格训练,亦即反复临摹更为久远的、法度森严的前代规范化的书法作品,又创造性地发展并形成自己的个人风格。他认为最终形成的是一种既有特定艺术形态而又具有独立风格的复合性风格结构,是中国书法艺术特有的。受“复合性风格结构”[5](p4)这一说法的启发,我们并不认为雷德侯的模件化理论无法解释中国书法艺术,而是刚好相反,由“模件化”到“非模件化”是一种必然,二者看似矛盾实则顺理成章,这正是中国书法创作最为独特之处。

书法家与工匠们(包括官府抄胥)是不同的。工匠们始终不渝地追求更高程度的标准化,努力达到模件及其组合单元的完美一致。然而“书法家们却一直都在做着相反的努力。他们有意识地开拓书迹在无意识中显现的种种变化,试探新的形态,寻求新的样式,研究前代大师的发明,补益他们的创造并加以阐释。一代接着一代,无数的实践者建起了日趋复杂的大厦,那正是中国书法伟大的传统”。[1](p257)以怀素《自叙帖》为例,这是一件表达了最极端美感的作品,与那些有赖默默无闻的工匠分工合作的作品不同,它不是模件化产品,而是由个人独立创造完成,具有鲜明个人风格的作品。依赖模件的工作都要靠标准化、分工,且可预先设定,而怀素的作品是任其自然而然地涌现于笔端,无法从中辨识出特定的或可以互换的成分,也无从发现他曾在此卷或彼卷中反复釆用的写法。王羲之的《兰亭集序》几乎也是如此,是惟一一次最佳创造时机自然流溢而出的产物。王羲之本人曾经进行了数百遍重写的试验,但都无法与最初所得相媲美。再以邓石如的端庄严谨的篆书为例,“邓石如碑铭般的字体传达出与怀素的迅疾笔踪完全不同的意象,但是两者都体现了‘非模件化’艺术共同的审美价值,即自然天成与独一无二的品质”。[1](p259)

问题在于,如此强调“自然天成”和“独一无二”,其实并不能完全将书法创作与模件化彻底分离。一方面,运笔挥毫的潇洒自如并非天生如此,而是在艰苦的训练下缓慢地习成。仍以怀素为例,陆羽《僧怀素传》(《全唐文》卷四三三)就记载了怀素拜师求学和练习书法的经历。另一方面,被奉为典范的范本法帖,通过拓本被复制出来,然后汇编成集贴,可以保留前代书家们的风格遗韵。雷德侯认为,“虽然风格并非物质意义的模件,但是总其成的碑拓编纂者们却暴露出了视之为模件的思维方式”。[1](p262)雷德侯的德国弟子劳悟达也认为:“在书法方面,自发性并不意味着尽弃模式(model)。人们首先必须正确了解这些模本,然后才能够敢于大胆‘变古法’。”“在智力方面,书法家通过临帖,受到良好的训练,才能变革较早的模本。在临本中,原作的面貌已难以追踪,它是放在临本的旁边,然后临摹,这种方法允许书法家以自己的方式诠释原作。”[6](p42)劳悟达虽然没有使用“模件”的概念,但是“模件”与“模本”“模式”自有其相通之处,具有相同的词根,而区别在于具象与抽象之间。劳悟达并没有将作为模本的原作与书法家个人的创作割裂开来,而是强调了二者之间相辅相成的的辩证关系。劳悟达非常正确地指出:“原作是灵感的源泉,是艺术家根据自己个人爱好做出反应的导火索。变古法是临写之外的一种要求,它与‘出新意’的观念相匹配,它期待书法家把研究过的作品之精髓摆放在心灵之眼面前,然后超越他们。”[6](p42)

雷德侯在讨论中国的文人画时,曾说了一段非常富有启发性的话:“对于中国的文人画家而言,模件体系与个人特性,竟是一枚硬币的正反两面。这枚硬币的名字便是创造力。”[1](p280)这段话对于书法也同样适用。

四、结语

书法是雷德侯观察中国艺术的一个起点,而“模件”或“模件化”则是其解析中国艺术的一个方法论基点,由此基点出发,雷德侯精细考察了青铜器纹饰、秦俑造型、瓷器、建筑、印刷术、地狱图、书法与绘画等多个领域。正是借助这一基点,雷德侯认为自己发现了隐藏着的中国艺术与中国文化的秘密。

中国书法与汉字是一对共生的文化现象,二者同为视觉性的存在。作为一种发源于六书之一象形的书写文字,汉字在中国被赋予了神圣的地位,其中蕴藏着中国文化思维模式的原型。当雷德侯准备注意考察中国艺术门类的时候,他首先瞄准了汉字,并将其作为系统研究的起点,应当说他的选择和判断是非常准确的。其实他很早就发现了汉字在中国是培育文化一体性之最为有力的手段,发现了汉字系统与中国社会超稳态结构的关系。在《万物》一书中,他将自己长期以来对汉字系统所做的思考通过“模件化”这一术语清晰地表达出来。他认为模件化思维是中国人典型的思维方式。

然而吊诡的是,当雷德侯论及书法与绘画之时,却发生了否定性的反转,即虽然模件系统被视为中国人的一种根深蒂固的思维方式,但是中国书法的创造性正体现在对这种模件化思维的逃脱和突破。也就是说,在中国最受尊崇的书法艺术与模件化无关。真正的书法家追求个性表现、自发性和不可重复性。以狂草为例,它是距离汉字最远的一种书体,需要一气呵成甚至一笔写就的整体性书迹运动。此外,狂草诞生之初,其背后可能隐藏着独立于官方规制之外的企图,这种潜在的动机在唐初曾引起唐太宗的警觉。从中,我们约略一窥中国古代书法家们精神世界的悖论性存在,即在束缚与自由、规范与个性、传承与创造、坚守与反抗之间确乎存在着一定的张力。

作为书写汉字的艺术,书法的发展离不开字体的演变。自殷商甲骨文、金文到秦篆,然后从汉隶到魏晋楷书,汉字的演变大致经历了篆书、隶书和楷书三个阶段。到了唐朝,楷书稳定成型,成为通行的正体字。由于各朝代科举考试以及官员选拔对楷书的推崇,楷书发展至法度谨严的“台阁体”和“馆阁体”似乎已经登峰造极,但是同时也走向了反面,那些对艺术有更高自觉者唯恐避之不及。也就是说,从功利的角度,楷书受到重视和推崇;而从唯美和艺术的角度,楷书的地位却明显下降了。其实,雷德侯在以模件化的结构方式考察汉字书写演变过程时对此已经洞若观火,心知肚明。虽然这仍然是“以西解中”的西方研究视角,也有人质疑“模件化”的研究方法的解释效力问题。但是有一点我们是无法否定的,即汉字这种“方”形二维空间架构的文字形式的确是独一无二的,任何人即使是天纵之才,若不经历长期刻苦的模件化“工匠”阶段的训练,却奢望一挥而就,直达神形俱佳、气韵生动的最高境界是难以想象的。