媒介即隐喻视角下的“云监工”慢直播

李嘉璇

摘 要 尼尔波兹曼提出的“媒介即隐喻”揭示了媒介自身作为传播的形式对社会文化以及人思维方式等方面产生的隐匿而有力的建构作用。将“云监工”慢直播这一媒介放在“媒介即隐喻”的视角下进行解读,其所揭开的受众与信息之间、受众之间以及受众与平台之间的新关系与新意义不仅意味着慢直播这一媒介隐匿地建构起了新陪伴、新身份、新记忆、新控制,还启示了跳脱出媒介内容研究转而从媒介作为关系的隐喻、意义的集合体出发去解读传播现象的新角度。

关键词 慢直播;媒介即隐喻;建构;新关系;新意义

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2020)13-0011-05

新冠疫情爆发后,武汉火神山医院、雷神山医院的建设备受各界关注。央视网迅速推出“战疫最前线”慢直播报道,对火神山医院、雷神山医院施工现场进行24小时不间断5G高清直播。慢直播并不是一种新兴的、流行的媒介,但此次由它营造的大型“围观”现场却十分罕见,体现出较多媒介的隐喻性特征。本文将从作为媒介的隐喻论出发,探讨由慢直播组织起来的受众与信息、受众与受众,以及受众与平台之间的新关系和新意义。

1 媒介隐喻论的界定

媒介的隐喻论是由尼尔波兹曼提出的。这种媒介观突出媒介具有强大暗示力,是对媒介作用的再发现。

尼尔波兹曼的“媒介即隐喻”是在媒介环境学派对传统媒介(技术)观的反思上建立起来的。无论是媒介环境学派的先驱芒福德通过分析钟表的出现得出媒介对改变人类生活方式具有创造性力量,还是媒介环境学派的创建者英尼斯的“偏向论”所要传达的“一种新媒介的长处,将导致一种新文明的产生”[1],以及麦克卢汉直接推翻传统技术观“形式—内容”二分法后提出的“媒介即讯息”,都奠定了媒介环境学派媒介观的思想基石:媒介的形式并不为内容服务,媒介自身作为传播的形式会对社会文化以及人们的思维方式等方面产生重要作用;媒介具有强大的自主行动力,而并不只是一种消极而无意义的讯息运载工具。

媒介环境学派先驱们的思想为尼尔波兹曼思想的发展提供了肥沃的原生土壤,“媒介即隐喻”继承了媒介环境学派的媒介观的基本思想脉络,并在此基础上进行了开拓。

首先,尼尔波兹曼指出了传统技术观陷入“技术中性论”的原因。在他看来,并不是人们故意不关注媒介自身的影响,而是媒介自身“隐喻”的特性使得这些影响自我遮蔽了。其次,他修正了麦克卢汉的“媒介即讯息”,因为“这个表达方式会让人们把信息和隐喻混淆起来。信息是关于这个世界的明确具体的说明,但是我们的媒介,包括那些使会话得以实现的符号,却没有这个功能。它们更像是一种隐喻,用一种隐蔽但有力的暗示来定义现实世界。”[2]波兹曼的媒介“隐喻论”并没有否认媒介是能够改造现实世界的一股力量,而是指出媒介的改造方式是悄无声息的而非直白的。

在媒介的“隐喻论”中,媒介是一个意义汇聚的单向镜。人们透过它似乎感受不到房间内的任何变化,但实际上社会中各种事物之间的新关系在其中被悄然建构,在这样的关系网络中新的意义也正在被悄然型塑。媒介改造现实世界的力量便从新关系与新意义中滋生出来。“媒介即隐喻”超越了媒介的技术意义,投射出其更为广泛而深刻的社会意义。“因此,将‘媒介喻为‘隐喻,就是通过遮蔽媒介的其他特征(信息、内容、管理机制等)而突出强调媒介在影响社会文化、思维方式等方面的重要作用。”[3]

从最直白浅层的意义上看,“云监工”慢直播这一媒介使得受众获取到了火神山、雷神山医院建设的即时信息,建立了受众与信息之间的接收关系。但是,“云监工”慢直播这一媒介的影响力与作用远不止于此。将其放在“媒介即隐喻”的视角下审视,我们会发现这一媒介下隐匿着一层层新关系与新意义。从纵向看,慢直播所揭示的受众与信息之间的关系并不能笼统地用“接收”一词概括,意义也绝不只是停留在受众的微观层面。这种关系和意义有着更为具体而深刻的呈现方式。从横向看,慢直播所建构的新关系与新意义不仅仅是存在于受众与信息之间,它们还存在于受众以及受众与平台之间。正是這些隐匿的新关系与新意义,使得慢直播这一媒介于无形之中形成了强大的影响力。

2 受众与信息之间的新关系与新意义

2.1 新关系:从碎片化接收到架构式接收

从电视时代以来,人们在单位时间内能够接收到的信息量开始呈倍数式增长。到了互联网时代,人们更加不可抗拒地被裹挟在信息洪流里。受众与信息之间的关系呈现出碎片化接收的状态。

互联网传播语境下,受众的注意力很容易在纷繁复杂的信息流中被新事物转移,大脑长期处于较为兴奋状态。他们浏览信息时的切换速度加快,这一秒所浏览的信息内容也许在下一秒就会因新信息的闯入而被冲刷到角落。如此,受众所拥有的对一条信息进行消化思考的时间太过于短暂。当新旧信息在内容以及叙述方式上存在差异时,受众的思维方式很难在短时间内适应这种差异并完成转换,进而对所有信息产生全面而深刻的记忆。这一层面上的信息接收是碎片化的。表面、不完整、断断续续的阅读使受众脑海里留下的只是一堆零星散落的信息片段,只是思维的散点,而非聚点。

然而这场“云监工”慢直播却不同。它改变了受众与信息之间碎片化接收的关系,使得受众与信息之间的关系走向了架构式接收。在这一新关系建构的过程中,慢直播这一媒介首先在受众没有意识到的情况下利用了其疫情期间特殊心理作为“基底”。当灾难爆发时,人们对大众媒体会有更强的信息诉求欲[4]。尤其是在危及到人们生命健康安全的重大卫生公共事件中,当谣言和真相混杂在一起涌向受众,受众对真实有效且全面信息的渴望会被无限放大。

基于受众这样的心理,慢直播暗示了受众与信息之间关系的新可能性。首先,慢直播最大限度地接近真相,对环境、流程、细节、语言甚至动作的全方位原生态展现使真实变得触手可及。受众能够以上帝视角观察到事件的原貌与全貌,从而搭建起一个全面而宏观的信息框架。其次,慢直播单位时间内的信息量小,直播的节奏慢。就算观众暂时离开,再回到直播间时也不会在理解直播内容上有太大的困难。这一特性赋予了受众更充裕的信息消化理解时间,让受众能够对整个信息框架进行完善。

如此,慢直播在24小时不停播的“漫时光”中潜移默化地推动了受众与信息之间架构式接收新关系的形成。这种新关系不仅满足了受眾对真实有效的信息的渴望,也使得受众的大脑能够慢下来形成思维的聚点。

2.2 新意义:打破“快”“剪”式传播局面

传统信息传播的过程中,受众接收信息是非常重要的一环。由于传播过程具有动态性和结构性,所以受众与信息之间新关系的形成必然会引起传播过程的变化,这种变化会直接影响到整个传播局面,进而为其带去新意义。在受众与信息之间新关系形成的背后更深层次地蕴含着慢直播对当今以快节奏传播和剪辑性传播为主导的传播局面的冲击。

在新媒体领域“百花齐放”的今天,传播者为了抢占流量生存下去必须非常快速地对新鲜事物抢先报道。为了进一步地守住流量,传播者又必须大大缩短信息推陈出新的周期以维持人们的兴趣。在这样的信息飞速传播中,快节奏成为了今天传播局面的代名词之一。

并且,今天受众所接收到的信息都并不是其原本的样子,它是经过传播者带有主观色彩的挑选和加工再造后才呈现在受众眼前的。不管是传统的新闻报道,还是新兴的短视频、Vlog,都是传播者进行剪辑性传播的体现。

然而慢直播这一媒介却打破了这样的传播局面。首先,慢直播“人如其名”,它是以慢节奏的方式24小时不快进、不加速、不间断地将新闻事件娓娓道来。在长时间内,它只聚焦于对某一新闻事件的展示。其次,慢直播呈现出的信息是完整而原生态的,更具有客观性。它没有主播解读画面,引导观众的思维,没有经过删减,也没有字幕、表情包和背景音乐等媒介修辞。非剪辑是慢直播的独特属性。

打破以快节奏传播和选择性传播为主导的传播局面,是慢直播极具有启示性的新意义。它启示着传播者,也启示着受众去反思以往的传播局面是否真的有利于人类建构起对社会形态的正确认知。慢直播给予了受众在“众声喧哗”的嘈杂话语空间里去放慢观察、去重新自主建构对新闻事件的认知的机会。

3 受众之间的新关系与新意义

3.1 新关系:从圈层化陪伴到破圈层化陪伴

“陪伴”这个词有两层含义。第一层含义浅显而直白,即“陪伴”在现代汉语词典中的释义——“随同做伴”。它强调了处于陪伴关系中的主体在时间和空间上的同一性。第二层含义则深层而隐晦。“陪伴”一词的出处为元乔吉 《小桃红·点鞋枝》曲:“月牙脱出宫莲嬱,虽然草木,不堪憔悴,陪伴玉纤纤。”这句话意在借莲花瓣抒发对爱情的忠贞与不离不弃。从这一角度去解读,“陪伴”一词有了更深层次的含义,它暗指处于陪伴关系中的主体除了在时间和空间上具有同一性之外,还有情感上的交流。

如今,人们为了逃避现实压力往往会转向网络的虚拟社会寻求安慰与陪伴。在互联网情境中,受众之间的关系更多地体现为一种圈层化陪伴关系。

这种圈层化陪伴关系的形成与“过滤气泡”的影响是分不开的。“过滤气泡”这个概念最早是由互联网学者伊莱·帕里泽提出。所谓“过滤气泡”就是人们在网上冲浪所处的个人化的信息世界,这是由一系列个性化的过滤器为网络用户构造出来的独特环境,而这些过滤器盛行于互联网[5]。在网络“过滤气泡”的作用下,今天的受众在数字空间中能够更加容易地找到与自己相似的群体或个人。所以与现实生活中社交圈层的构成一样,数字空间中受众的社交圈层也体现出了高度同质化特征。受众更加愿意向自己圈层内的受众倾诉情感,与他们建立起陪伴关系。

然而,在慢直播中,受众跳脱出了自己的圈层,转而与圈层外的受众进行较为亲密且频繁的情感交流。疫情期间,人们一面被“禁足”在家,无法在现实生活中进行如亲朋好友相聚等社交活动;一面看着确诊人数的不断攀升而无能为力。对于很多人来说,无法复工就意味着生存得不到保障。多重压力加重了人们的焦虑和恐惧心理。这样的心理在疫情期间十分普遍,相同的境遇激发了身处不同圈层受众的共情。受众在慢直播间里相互安慰,一起观看医院的建造过程并发表见解,谈笑风生。这种欢乐轻松的氛围让受众焦虑和恐惧的心理得到了缓解。并且受众是基于时空的同一性进行的情感互动,产生情感共鸣的时间差较短。这种情感互动的即时性在无形之中更加强化了不同圈层的受众与受众之间的情感纽带。慢直播也得以在潜移默化中建构起受众之间的破圈层化陪伴关系。它具体体现在慢直播中具体体现在受众以下的两种互动行为中。

3.1.1 取昵称与制作表情包

随着观看人数的增加,直播间评论区的评论开始出现“吴三桂”“蓝忘机”“叉酱”和“呕泥酱”等昵称。这些都是观看直播的受众“大开脑洞”根据工地上工程设备的特点取的名字。例如混凝土搅拌车由于其运送建筑用混凝土的功能而被称为“送灰宗”,高等吊车是“送高宗”。还有受众甚至截图为这些工程设备制作了表情包。

受众给工程设备取昵称和制作表情包是一种视觉语言的输出,他们通过这种充满趣味的方式使具象的物体更为生动。除此之外,受众取昵称和制作表情包的行为更重要的意义在于他们感受到了在一起共同创作和分享的快乐,情感上得以交流互动,陪伴情感化。

3.1.2 打榜

网友们给工程设备们取的昵称和制作的表情包在网络上渐渐走红,这引起了官方关注。1月30日,央视频在直播间里新设置了助力榜,受众点击“加油”即可为“叉酱”和它的小伙伴们免费打榜。随着打榜活动的进行,饭圈文化渐渐地渗透到其中。

为了自己心仪的工程设备可以获得更多的助力值,只偏爱工程设备中某一个的“唯粉”、支持所有工程设备的“团粉”和喜欢某两个工程设备并为它们增添各种具有“CP感”的互动环节的“CP粉”们开始了他们的应援活动。“应援”一词是伴随着韩流在中国的传播而广泛得到使用的。它有着较为强烈的支持含义。在工程设备的应援活动中,粉丝们组建了后援会,创作出了一系列的应援色、应援口号和控评图。她们为自己心爱的工程设备创建超话,发起相关话题并通过参与话题的讨论来提高热度。有些粉丝甚至呼吁官方开通捐款和“送礼物”通道。

粉丝们的各种应援活动都体现出强烈的传播仪式感。在各种仪式中,粉丝们的情感共鸣与身份共鸣得以建构与强化。从为真人偶像打榜應援到为工程设备打榜应援,饭圈文化从明星娱乐的文化场域拓展到了“慢直播”的媒介场域并为其赋力,使得慢直播的媒介隐力加深了受众与受众之间的破圈层化陪伴关系。

3.2 新意义:创建身份共同体

随着受众与受众之间破圈层化陪伴关系的不断深化,慢直播又进一步通过这一种新关系塑造出了新意义。在这些新意义当中,最显性的莫过于受众创建起了一个身份共同体。

在这个身份共同体中,网友们绝大多数都分散在不同地方,他们之间也几乎没有个人联系。但是以火神山、雷神山医院建造为主题的这场慢直播使得受众想象出了“监工”这样一个把他们联系在一起的身份符号,让他们在有限的直播空间中形成一个身份共同体。由于这个共同体存在着边界,“主权”便在这个直播间里产生。网友们在评论互动中形成了一套完整的身份称呼与交往仪式。进入到直播间里的新人只有遵循这样的一套话语体系才能进行有效的互动。最为重要的是,这样的“身份的共同体”只是一种成员们想象中内部“平等的社群”。即使在现实生活中,这些网友们身处的社会阶层不同,拥有的资源也有较大差距。但是在这个特定身份共同体中,不存在贫富差距、阶级斗争。每一个成员的身份都只是为了关心国家大事或寻求陪伴式社交的“监工”,他们的目标一致,行为趋同。

这一身份共同体的形成固然具有十分重要的意义,但作为隐喻的慢直播,它把更具有改造现实社会力量的新意义隐匿在了创建身份共同体的背后。

3.2.1 重构社会角色

在共同体中,人们有一套完整的身份称呼。刚进入直播间,对整个工程建设不太熟悉的受众被称为“初级监工”;能详细指出每个工程设备名称和功能、施工流程的受众则被称为“高级监工”。“初级监工”和“高级监工”们是受众在慢直播所搭建起的网络虚拟社会中被赋予的新角色。而在现实生活中他们的角色关系有可能正好倒置,“初级监工”可能是某一领域的杰出领袖人物,拥有较高的社会地位;“高级监工”在现实生活中仅仅只是一个普通工人。慢直播重构了他们的社会角色,使他们的身份实现了“反转”式改变。慢直播身份共同体的整体媒介隐力又让成员间身份认同合理化,身份的反转正式化。

对于“初级监工”来说,这样的角色重构能够激发他们对信息的渴望,从而主动寻求相关知识进而更好地理解慢直播所传达的信息。对于“高级监工”来说,则能够加强他们的自我认同感和自信心,从而克服一些疫情期间的负面情绪。

3.2.2 形成集体记忆

集体记忆是由莫里斯·哈布瓦赫提出的概念,他指出集体记忆是“一个特定社会群体之成员共享往事和过程的结果”[6]。处在共同体里的受众一起观看、“监督”工地上工程车与施工人员的行动,迎接工地上的昼夜更替,见证中国速度与病魔间的较量,从而形成了专属于共同体当中成员的集体记忆。这份集体记忆可以强化共同体中成员的身份认同感,利用媒介隐力激发民族自豪感,推动集体抗疫信心的树立。

3.2.3 淡化阶层意识

现实社会中,人们处在不同的社会阶层当中。阶层划分很大程度上以金钱等物质条件为标准,阶层流动难度大。即使当人们进入到网络构建的虚拟社会中时,这种阶层的差异感也时刻存在。人们在社交平台上的炫富、炫学历行为就是比较显性的虚拟社会阶层表现。而类似于微博头像旁的黄色“V”标志其实是一种隐性的社会阶层差异体现。首先,博主能够获得“V”标就意味着他们有着更优越的社会资源和社会地位;其次,即使是在网络虚拟社会中,他们也有着和现实社会中相同的更强的话语权与影响力。

然而,在慢直播所构建的身份的共同体中这种阶层差异感并不存在。大家的身份都只是“监工”,并且该身份也无法通过花钱送礼物、展示物质等方式来彰显其在现实生活中所处的社会阶层。虽然监工也被冠以了“初级”和“高级”的头衔,但是这与现实社会中阶层的划分并不相同。“初级监工”和“高级监工”的划分标准仅仅是受众对于工地上事物的熟悉程度,并且“初级监工”只要观看的时间够长,其信息的积累量也能让其很快成为“高级监工”,阶层流动也形成。所以,在身份共同体当中,受众惯有的阶层意识被淡化。慢直播促进了“监工”时空中的社会平等。

4 受众与平台之间的新关系与新意义

4.1 新关系:从借助关系到控制关系

在传播游戏理论的提出者斯蒂芬森看来,现代社会的受众根据自己的主观意向选择一种媒介进行接触并沉浸其中尽情地体验,这就是一种游戏行为。那么就此次慢直播来说,受众在直播间里的架构式接收信息行为,以及取昵称、制作表情包和打榜等体现了受众之间情感陪伴关系的行为,都是其沉浸式体验慢直播这一媒介的游戏行为。

从表面上看,受众是借助央视频这一平台接触到了慢直播这一媒介从而使得这些游戏行为得以进行。这时,受众与平台之间的关系是一种借助关系,受众是主动方,平台是被动方。平台只是人们加以利用的工具。但实际上,受众与平台之间的关系远不止于此。慢直播揭示了受众与平台之间更为深刻而具有现实意义的新关系——控制关系。

“社会控制”与“选择性聚神”是斯蒂芬森传播游戏理论最为重要的内涵。工作性传播需要遵循社会控制的原则,社会控制是在“传播痛苦”。而“选择性聚神”则是在“传播快乐”,游戏性传播就是“选择性聚神”的结果。“选择性聚神”会让人觉得自己有了自主选择的自由,造成一种个体已经摆脱了社会控制的错觉。受众的游戏行为就是人们的“选择性聚神”,它让受众感受到自己可以自主地架构信息,自主地创建身份共同体,自主地给工程设备取昵称、制作表情包,自主地发起打榜应援活动。但实际上,社会控制隐藏在选择性聚神中,以游戏的形式取悦人们。在慢直播为受众营造自主感的背后是央视频这一平台借慢直播之力在暗中对受众实行着“社会控制”。这样的社会控制主要体现在意识形态控制上。

央视频是中央广播电视台旗下的国家级新媒体平台,它不可避免地担负有宣传主流意识形态的义务。

在慢直播界面中,心跳脉搏图、“疫情24小时”和“与疫情赛跑”的标题以及“见证”“崛起”等词的运用共同建构着国家意志。在助力榜界面中,每一个工程设备的图标后面都写有“帮TA加油”的字样,助力的按钮则是一个标有“加油”字样的油枪。这种“文字+图片”的符号组合具有情感上的暗示性。这里的加油是为所有与病毒赛跑的身影加油,是人们表达团结在一起共击病毒的决心的一个窗口。受众的打榜应援等游戏行为实则是在央视频这一平台所宣传的这样一种主流意识形态控制下进行的。

在主流意识形态控制的方式上,央视是主流意识形态传播的传统、主流、核心阵地,多年来,其以直接的信息宣教与灌输为主的主流意识形态传播方式给受众留下了一种生硬的刻板印象,人们对此产生了一定的抵触情绪。而这也势必会影响到其推出的央视频的推广。然而慢直播将一个社会所需要的情感话语通过游戏化的方式嵌入国家政治意识和社会意识的交集处,这“软化”了以往主流意识形态的叙事方式,也使得人们对央视频的印象有所改观。

在受众与平台之间控制关系的建构中,慢直播将受众与平台所扮演的角色位置进行了调换。此时的受众是被动方,平台是主动方。受众成为了平台利用的工具。

4.2 新意义:扩大央视频私域流量池

当进一步剖析这些游戏行为时,慢直播在揭开受众与平台之间新关系的背后所开拓出的受众与平台之间的新意义——扩大央视频私域流量池,便呈现在我们眼前。

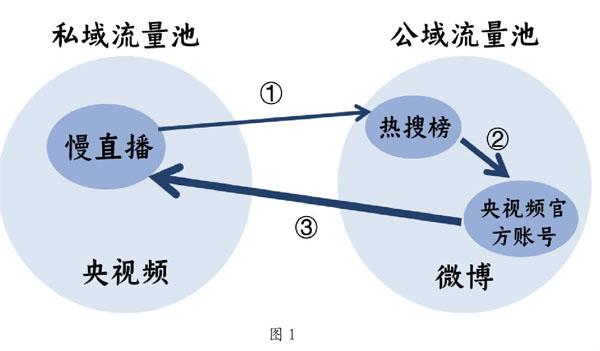

如图1,在过程①中,慢直播引导着流量从央视频这一私域流量池流向了微博这一公域流量池。“大众传播之最妙者,当是允许阅者沉浸于主观游戏之中。”[7]慢直播给予了受众一种以强大情感认同为支撑,以慢节奏、娱乐化为特点的沉浸式媒介体验。这种沉浸式的媒介体验促使着受众在互联网中不断地对这些游戏行为进行分享与讨论,这些分享与讨论源源不断地为这场慢直播制造并提升话题热度。随着集群效应的扩大,与慢直播相关的话题登上了微博热搜榜。

接着在过程②中,流量通过在公域中的流转到达了从公域流量池到私域流量池的中转站。热搜是新闻入口社交化的体现,它是一个巨大的流量吸入器。它把更多公域流量池中的流量吸入到央视频的微博官方账号所提供的慢直播观看链接上去。此时,流量并不是到达了终点,而是到达了一个中转站。

最后,在过程③中,公域流量池中的流量最终被引入到了央视频这一私域流量池中。因为只有下载央视频App并进行注册,受众才能够参与到慢直播的评论互动以及打榜活动中去。

在这一整个流量运转的过程中,慢直播作为媒介暗含着强大的流量引导力与争夺力。它引导着流量流向公域流量池,并从公域流量池中争夺到了更多的流量涌入其私域流量池。“今天的媒介之争就是端口之争。如果在端口之争中败下阵来,媒介实体与公众的观念空间就无法对接,其存在就如同不存在。因为当意义空间无法被打开,它就不再成其为媒介。”[8]慢直播自身强大的流量引导力与争夺力不仅使得其自身在疫情期间激烈的端口之争中取得了胜利,也推动了央视频从外借平台到自建平台的引流进程,扩大了央视频自身的私域流量池。央视频从而拥有了更多属于自己的用户数据,能够通过自身独立的端口直接与用户对话,对用户进行管理。而这些是央视这一传统媒体在新媒体时代想要实现媒介融合所必需的条件。而作为主流媒体,央视需要通过央视频这样的媒介融合实践去拥有一个自主可控的平台,从而在短视频和直播领域争夺一定的话语权以及为未来5G爆发做好准备。

5 结语

从媒介的隐喻论出发,以火神山、雷神山医院建造为主题的这场慢直播的影响力虽然无法得到测量,但是却在以疫情为背景的社会生活中隐匿地建构新陪伴、新身份、新记忆、新控制。这场慢直播依托以5G为首的各种技术,以实时同步的形式建构了一个意义空间,它向我们展示特殊时期慢直播这一媒介是如何潜移默化地影响人的观念和行为,如何组织新关系、建构新意义。对这些问题的思考正是传播学应有的想象力与学科特质所在。

参考文献

[1]哈罗德伊尼斯.传播的偏向[M].何道宽,译.北京:中国人民大学出版社,2003:28.

[2]尼尔波兹曼.娱乐至死·童年的消逝[M].章艳,吴燕莛,译.桂林:广西师范大学出版社,2009:11.

[3]吴晓恩.逃离电子文化的陷阱——尼尔波兹曼媒介学思想研究[M].北京:北京大学出版社,2015:71.

[4]王蕾.论我国灾难新闻报道理念的转变[J].新闻大学,2008(4):29.

[5]Maria Popova.The Filter Bubble:Algorithm vs. Curator& the Value of Serendipity[EB/OL].(2011-05-12)[2011-05-12].https://www.brainpickings.org/2011/05/12/thefilter-b.

[6]莫里斯·哈布瓦赫.論集体记忆[M].毕然,郭金华,译.上海:上海人民出版社,2002:71.

[7]Stephenson· W,The Play Theory of Mass Communication,New Jersey:Transaction,inc. New Bruswick,1988:9.

[8]胡翼青.显现的实体抑或关系的隐喻:传播学媒介观的两条脉络[J].中国地质大学学报(社会科学版),2018(2):152.

[9]马歇尔·麦克卢汉.理解媒介:论人的延伸[M].何道宽,译.南京:译林出版社,2019.