西十高速铁路穿越秦岭山区空间地质综合选线对策

胡永占

(1.中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043;2.陕西省铁道及地下交通工程重点实验室(中铁一院),西安 710043;3.轨道交通工程信息化国家重点实验室(中铁一院),西安 710043)

随着国家“西部大开发”和“一带一路”倡议的提出以及《关中平原城市群发展规划》的批复,中西部大量的基础设施尤其是高速铁路工程得到了快速发展。西安至重庆高速铁路、西安至成都高速铁路、西安至武汉高速铁路等多条铁路横穿秦岭山区[1]。本文以西十(西安—十堰)高速铁路为例,分析复杂秦岭山区主要工程地质灾害,探索空间地质综合选线对策,为复杂地质环境下高速铁路选线提供地质依据。

1 工程概况

西十高速铁路是西安至武汉高速铁路的一部分,位于陕西省东南部和湖北省西北部,是中长期铁路网规划项目。线路西起陕西省西安市,向东南引线穿越秦岭山脉,经商洛和十堰两市[2],与建设中的武汉至十堰铁路相接,形成西安至武汉高速铁路通道,北端通过西安枢纽衔接西宝、郑西、西成、银西、大西、包西等高速铁路,辐射西北及蒙西地区,南端经武汉枢纽衔接武广、武九等高速铁路,沟通华中、华南、赣闽地区,开辟了西北至华中以及偏远地区的便捷客运通道。线路行经渭河盆地及秦岭山地,连接关中平原与江汉平原,西十高速铁路新建正线全长约258 km。其中蓝田至十堰北段长约220 km 穿越秦岭山区[3],因此该段的地质选线是本项目的重点和难点。

2 主要地质灾害

西十高速铁路穿越的秦岭山区地形地貌复杂,长大区域断裂发育,地层岩性经多期地质构造作用后复杂多样。山区不稳定斜坡广泛分布、长大区域断裂构造复杂、岩溶分布范围广且发育强烈,是西十高速铁路秦岭山区存在的主要工程地质灾害。

2.1 复杂山区不稳定斜坡

秦岭为我国黄河和长江两大水系的分水岭。工程区内岭脊总体展布方向为北东向,秦岭山势北陡南缓。北坡沟谷短,沟床纵坡陡,沟谷总体特点是上游多呈U形谷,下游多呈V形谷,谷坡陡峻。南坡沟谷较长,多呈树枝状水系。地表植被发育,多为乔木、灌木[4]。地貌分区如图1所示。

图1 西十高速铁路沿线地貌分区

秦岭山区不稳定斜坡沿断层带及沟谷呈条带状广泛分布,主要为滑坡、错落,崩塌、岩堆、危岩落石,山区覆盖层斜坡以及高陡基岩斜坡等[5]。

2.1.1 滑坡

秦岭山区受构造作用影响严重,岩体软弱破碎,风化严重,残坡积层发育。这些残坡积土层在地表水、地下水等综合作用下,极易沿下伏基岩面产生滑动形成滑坡。滑坡的类型主要有堆积层滑坡、基岩顺层滑坡、断层带滑坡。

堆积层滑坡主要分布于秦岭山区的缓坡地带。滑体的主要物质为坡积碎石土、细(粗)角砾土及粉质黏土。这类滑坡一般规模较大,影响线路方案的选择及工程的设置[6]。

基岩顺层滑坡主要分布于秦岭山区的沉积岩及变质岩地层分布区。岩体受构造作用强烈,一般较破碎,片理发育。在沟谷下切过程中,由于地下水长期浸泡,河流的长期淘蚀作用、人为作用等因素形成临空面,岩体极易沿着岩层的片理面或层理面滑动形成顺层滑坡。在岩层走向与河谷走向一致且岩层倾向河谷段易形成滑坡群。此类滑坡的规模巨大,对线路方案的选择影响较大。

断层带滑坡主要分布于秦岭中山区长大区域断裂带附近,尤其是秦岭山前沿断裂带滑坡成群分布。沿线长大区域断裂在地质历史时期都经受过多次活动,且在不同时期构造应力场发生变化,起初多为压性或压扭性,后来又多显张性。断裂破碎带一般较宽,结构松散,含水,致使断带附近斜坡极易失稳,形成沿断带分布的滑坡群。这类滑坡严重影响线路方案的选择,不易整治,应以绕避为原则。

2.1.2 错落

错落是斜坡变形的一种类型,主要指斜坡上岩石及土体沿陡倾角的构造面、节理密集带、软硬岩接触带、土石分界面等软弱结构面,在重力或人为因素作用下引起的以垂直下错为主的变形现象。秦岭山区长大区域断裂带附近以及高陡的山体边坡处,错落较为发育,具有明显的错落体和后缘陡壁。

2.1.3 崩塌、岩堆、危岩落石

从崩塌、岩堆、危岩落石发育的现状来看,崩塌、岩堆、危岩落石主要分布于秦岭山区基岩陡坎斜坡地带。受地质构造影响,秦岭山区基岩陡坎斜坡地带的岩体节理裂隙发育,边坡稳定性差,易形成崩落堆积体。其中辋川河沟口段以及蓝桥河沟口至兰桥镇段两岸山体陡峻,危岩落石成群分布。铁路方案对崩塌、岩堆,以及严重的危岩落石区予以绕避,对轻微的危岩落石或零星孤石应加强防护设计。

2.1.4 山区覆盖层斜坡以及高陡基岩斜坡

山区覆盖层斜坡和高陡基岩边坡在秦岭山区广泛分布,对铁路线路方案和工程设置有较大的影响。

山区覆盖层斜坡主要分布于秦岭山区低缓斜坡地带。斜坡表层分布有第四系松散层,加上秦岭山区降雨充沛,降雨形成的地表径流水多汇集在土石分界面处,易形成沿土石分界面滑移的不稳定斜坡。铁路通过斜坡地带时,由于施工开挖形成临空面,易造成边坡失稳,形成工程滑坡。铁路应绕避或不宜以长大段落通过斜坡地带,同时加强挡护措施。

高陡基岩边坡主要分布于秦岭山区基岩陡坎处。边坡表层分布有风化松动层,开挖时易形成崩塌;顺层边坡易沿岩层面产生滑塌,严重时导致工程滑坡。

铁路通过高陡基岩边坡时,不宜傍山深挖边坡,隧道通过时宜大角度早进晚出,同时应加强超前支护及挡护措施,以确保隧道洞门安全。本项目涉及到的高陡基岩边坡主要集中在隧道进出口或桥台处,建议加强各种挡护措施。

2.2 地质构造与地震

2.2.1 地质构造

工程区地质构造复杂,横跨渭河断陷盆地、华北地台南缘褶皱带、北秦岭加里东褶皱带、礼泉-柞水华力西褶皱带、南秦岭印支褶皱带等构造单元,发育有十多条长大区域断裂。断裂走向主要为东西向,其次为北东向和北西向。

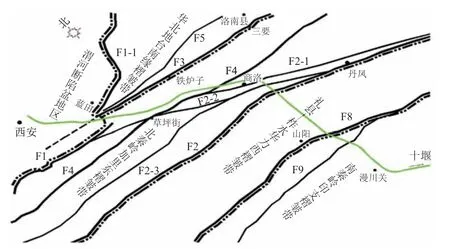

主要断裂早期受南北向构造应力场的作用影响较大,以压扭性或压性断层为主,对地貌切割深度大,影响范围广,断层破碎带较宽,延伸长。破碎带物质复杂,压裂岩、糜棱岩、断层角砾、断层泥砾等构造岩均较发育[7]。主要区域断裂构造如图2 所示。其中:F1 为秦岭山前大断裂;F1-1 为华山山前断裂;F2 为唐藏-商南大断裂;F2-1 为金陵寺-夜村-商南断层;F2-2为草坪街-商南断层;F2-3 为南秦河断裂;F3 为铁炉子-三要断层;F4 为草坪街断层;F5 为牛头岩断裂;F8为凤镇-山阳断裂;F9为板岩镇断裂。

图2 西十高速铁路沿线主要区域断裂构造示意

2.2.2 地震

根据地震安全性评价结果,大致以秦岭山前大断裂和华山山前断裂为界,以北的近场区属于华北地震区的汾渭地震带中的渭河地震亚带,以南的近场区属于华南地震区的长江中游地震带。历史地震和现代地震活动均一致表明,秦岭山区地震活动水平不高。其中,蓝田至山阳之间未记载到4.7 级以上破坏性地震,且小震活动也非常稀少;山阳以南至十堰附近破坏性地震只有1 次(1964 年湖北郧西4.9 级地震),但小震活动略多,且有向东南逐渐增多的趋势。

沿线近场区内主要发育15条一定规模的断裂,其中,全新世活动断裂5条(与线路有关的活动性断裂为F1),晚更新世活动断裂6 条,早中更新世断裂4 条。秦岭山区属于较稳定的活动构造区,内部断裂活动性弱,多为第四纪早中期活动断裂、晚期第四纪以来基本不活动。因此,综合看来,秦岭山区仅存在发生6.0~6.5 级地震的构造背景,区内的晚更新世活动断裂是潜在的发震构造。

2.3 复杂山区岩溶

本区辋川镇附近以及山阳至郧西段的奥陶系和寒武系可溶岩地层中发育大型溶洞及落水洞,局部可见岩溶洼地、岩溶漏斗等喀斯特地貌。其中辋川镇附近可溶岩地带已开发为溶洞旅游风景区。

山阳至郧西段可溶岩为石炭系、奥陶系、寒武系地层,主要发育于山阳县板岩镇油房沟村-商南县赵川镇、郧西县香口镇-郧阳区刘洞镇以北,南北宽约22~26 km,东西长度大于120 km,属裸露型中等岩溶发育区。经地质调绘及物探揭示主要为大型无水溶洞及落水洞,可见明显的岩溶洼地等喀斯特地貌。岩溶发育强度分区如图3所示。

图3 西十高速铁路沿线山阳至郧西段岩溶发育强度分区

3 地质选线对策

通过对西十高速铁路秦岭山区存在的主要工程地质灾害进行了分析、归纳、总结,研究了复杂地质环境下秦岭山区高速铁路线路方案,提出了不同地质灾害类型下高速铁路空间综合地质选线对策。

3.1 复杂山区不稳定斜坡地带地质选线

铁路通过复杂山区不稳定斜坡时,对不良地质集中成群分布或存在大型滑坡、错落的稳定性差或较差的斜坡地带,工程施工和运营难度大,线路应以绕避为主;对稳定或较稳定的斜坡地带选线时,应注意挖方地带边坡高度的控制,尤其是山区覆盖层斜坡,如果边坡太高,容易造成边坡失稳,形成工程滑坡;对于明线横穿滑坡或崩塌较发育的稳定性较差沟谷,隧道洞口应选在工程设置可靠的稳定边坡处,或者采取下穿沟谷以隧道工程通过[8]。总之,线路应从平面位置、纵向坡度的优化调整方面进行空间地质综合选线,绕避复杂山区不稳定斜坡。即线路不宜傍山深挖边坡;隧道通过时宜大角度早进晚出,同时应加强超前支护及挡护措施,以确保隧道洞门安全。

3.2 长大区域断裂构造发育区地质选线

铁路应尽量避免在长大区域性断裂带和构造带交汇处的地震区通过。当难以避开时,宜以大角度通过构造带,并调整纵向坡度避免在构造破碎带上设置重大工程,尤其是地震区的活动断裂带内不宜设置大中桥、特大桥、高桥、长大隧道、高填深挖难以修复的大型建筑物。

铁路必须通过地震区时,应尽量利用空阔地形以低路堤通过;应绕避对抗震不利的悬崖陡壁、地形复杂和不良地质分布较多的地段,以减少地震可能造成的破坏。

3.3 复杂岩溶山区地质选线

铁路应尽量设法绕避具网状洞穴和巨大空洞的岩溶强烈发育区。尤其应避免岩溶发育的褶皱带和断裂带交汇处、可溶岩与非可溶岩接触带[9]、岩溶水富集区及排泄带;并以最大交角选择其最窄、最易于采取工程措施处通过[10]。

通过岩溶区时应通过线路纵向坡度的调整,使线路高程抬高从而绕避岩溶区水平径流带,多以路基、桥梁工程通过,少设隧道,尤其应避免长大隧道。

4 结论

1)对于复杂山区不稳定斜坡地带,线路应尽量绕避稳定性差、地形复杂且不良地质集中分布的斜坡段落;不能绕避时宜采用低填少挖的简易路基工程、选择最有利的地形通过,或通过调整线路纵向坡度以隧道下穿方式通过。

2)对于长大区域断裂构造发育区,线路应避免通过长大区域性断裂带和构造带交汇处,尽量绕避区域性大断裂的主带;宜选在断裂带最窄处以低路堤等工程尽量正交通过。

3)对于复杂岩溶山区,线路应绕避具网状洞穴和巨大空洞的岩溶强烈发育区;不能绕避时,宜选择其最窄、最易于采取工程措施处通过,可调整线路纵向坡度,抬高线路高程从而绕避岩溶区水平径流带,多以路基、桥梁工程大角度或近乎垂直通过,少设隧道,尤其应避免长大隧道。