“四库全书珍本”影印出版之风波

肖伊绯

1936年3月28日,上海《立报》刊出一则简讯,题为“四库全书珍本赠苏联”。同一天,北平《世界日报》也刊载“我国赠苏四库全书珍本,已于前日交苏联图书馆”简讯一则。这上海、北京报载的两则简讯,均系转发“塔斯社莫斯科二十七日电”。

报道中所谓“珍本”,实际上是指商务印书馆影印本;将四库全书原本影印,且只挑选其中“最少见的书籍二千册”,故曰“珍本”。此外,这则报道还向都市民众“科普”了四库全书现状,曾经的七部原在何处,如今又保存得如何等等。在“科普” 了之后,民众们可以得知,四库全书传世七部,当时还在中国人自己手里的,只有两部半了。而这两部半中,能在上海看到的,也即商务印书馆能在上海影印的,只有一部文渊阁四库全书。显然,在经历近一个世纪的兵焚劫掠之后,从晚清的英法联军入侵到眼前的日军入侵,四库全书历诸次劫难而仅存两部半,更显珍贵。此次送赠苏联的“珍本”虽是影印本,但作为“国礼”,中国政府的郑重其事,也是可想而知的。

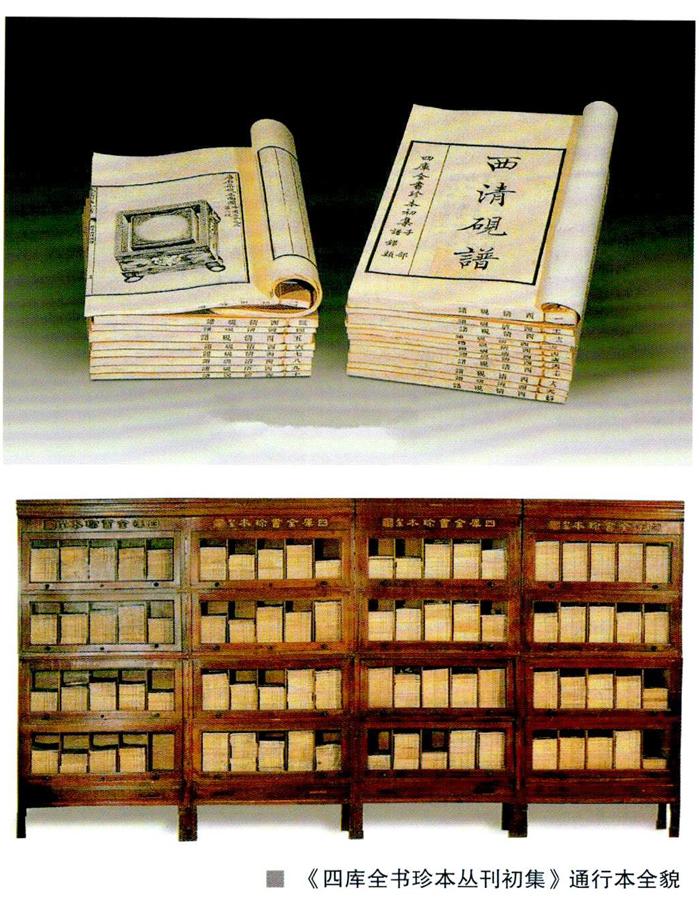

两天后,追踪报道接踵而至。1936年4月1日,上海《立报》采访商务印书馆负责人,刊出访谈内容,其中约略提到了影印四库全书“珍本”的一些前因后果。这篇访谈,给出了关于四库全书珍本的一些基本数据。如1933年6月开印,1935年7月印成,历时整整两年。又如总印数1500部,送150部给教育部,刚好占到总印数的十分之一;1500部扣除送教育部的150部,实际用于销售的只有1350部。又如预约价500-600元,现购则需800元。还谈到该书销量不佳的问题,如今看起来,用于销售印量的1350部已售出1000部,业绩还是不错的。毕竟,其售价800元,在当时并不是一个小数目,已是颇为昂贵的价格了。

售价800元,昂贵到什么程度?须知,这800元即是以800银圆(法币未贬值前,法币与银圆1: 1等值兑换)记价,而不是以抗战结束后疯狂扩发的,已巨幅贬值的法币来计价的。于普通民众而言,800银圆已是一个相当可观的经济概念,可观到什么程度?几乎可以在北平买下一座四合院!姑且以鲁迅(1881-1936)购房为例,试析之。据鲁迅日记载,1924年5月,鲁迅在阜成门内西三条胡同,瞧中一处四合院(现北京鲁迅博物馆),花800银圆买了下来。这座四合院有3间南房,3间正房,东西各一间小厢房,正房后面还有一口井、几棵树、一片小花园。由此看来,当年四库全书珍本的售价,几乎等同于一座北平四合院的价格。可谓昂贵,也正合“珍本”之档次。

事实上,“四库全书珍本”之珍贵,还不完全归功于其影印底本之珍罕,也不完全体现于其售价之昂贵,更在于它印制历程的非同寻常、得来不易。众所周知,文渊阁四库全书,原在北平故宫,归故宫博物院管辖,只因抗战军兴,古物南迁,才暂时搬运至上海的。总部本就在上海的商务印书馆,影印四库全书“珍本”工作可谓近水楼台、就近方便。但殊不知,这部“珍本”的诞生,还曾一波三折,险些中途夭折。那么,这究竟又从何说起呢?

早在1924年,商务印书馆就已呈请政府,请求借印文渊阁四库全书,直到1933年才获准开印,历时近10年。在这10年时间里,深藏故宫文渊阁里的四库全书原本,到底能不能运至上海实施影印,从政府内部到社会各界,都争议极大,商务印书馆一次次地被推到社会舆论的峰口浪尖。

据1935年商务印书馆向预约订户发布的《影印四库全书珍本初集缘起》所载,在1924年当年,商务印书馆的呈请已获政府批准,且馆方已派人至北平点收文渊阁四库全书原本。但点装至三分之一时,“忽奉公府秘书处公函,阻止装运,事因中止”。次年,1925年,“政府明令改将文津阁全书点交敝馆影印,教育部与敝馆签订合同。全书装点完毕,正拟请拨专车起运,适战事发生,交通阻滞。延至十五年秋,敝馆呈请照约起运,事又中变,签约无效。”看来,政府当局的出尔反尔,让影印四库全书之事,横生枝节,始终难以实施。这段历程,就发生在冯玉祥“逼宫”事件与故宫博物院成立期间,时局动荡不定,权力机构屡经更迭,公函批文遂成一纸空文。

《影印四库全书珍本初集缘起》,在概述上述种种波折之后,直接“跳”到了1933年4月再次呈请国民政府获准之事迹,就算是做了一个看似“圆满”的收场。那么,其间8年时光,就真的空白无事,无话可说了吗?这8年时光,商务印书馆又为什么没有开展影印工作呢,这其中是否又另有隐情?还好,在北平《世界日报》(以下“报载”均指为该报刊载)的版面上,这8年间,事关影印四库全书的种种议论与事件却颇多,足可补注这“缘起”中失载的“空白期”。

1926年7月8日,报载“教育部开部务会议”新闻一则,提到“次某部员提议谓四库全书因影印关系,俱用箱装好,存在国立图书馆。现届霉天,若不赶速运印,不但与阅者不利,诚恐有虫蚀之虞。讨论结果,佥以原订影印四库全书,部中须先拿出钜款,现值中央财政困蹶之秋,恐难办到。应与商务印书馆另订办法,俾便将箱启封。”——原来,按照原订合同,商务印书馆影印四库全书,非但不会付教育部“版税”;相反,教育部与商务印书馆属共同承印,还需塾付相当数额之“钜款”。又因当时财政困难,此事当然就无法成行了。

7月10日,报载“教部改订影印四库全书办法”简讯一则,称“兹闻该部当局将与商务印书馆重订合同,改为轮流影印,庶较便利云云。”——这里提到的“轮流影印”究系何义,没有明确解释,但揣测起来,应当是一部分一部分分批影印之义,后来印制完成的所谓“初集”,可能就正是“轮流影印”的第一批之意罢。

8月13日,报载“教部批驳商务印书馆承印四库全书”简讯一则,称“教部查此次订印四库本旨,不但使该印书馆承印发售,宣传文化,并拟分赠友邦,藉以发扬国光。故特种三十部之订印,尤为需要。自应与原订承印甲乙两种四库全书合同同时履行。以符原议。现已由国务会议议决将此项订印特种四库全书之款,归财政部筹拨,应俟筹款就绪,再行商订开印办法。原呈所称如政府财府为难,可将特种三十部,取消不印,先行赶印甲乙二种等语。与原议宗旨未合,应无庸议。此批。”——教部当局的批复出来了,但只是盯着特种三十部到底印还是不印的枝节问题,来批评商务印书馆不识大體。关键是印费仍然是无法到位的,四库全书原本何时运至上海影印,更无一字提及。批复“官腔”十足,却毫无推进此事的任何实质性答复;这恐怕是任何年代,任何政府机构的作风皆如此罢。看来,从北洋政府到冯玉祥、段祺瑞、杜锡珪的军政府,影印四库全书之事,始终未能再进一步。

1927年2月28日,报载“教部进行提用法款,校缮四库全书”,称先要校缮四库全书,“补足京师图书馆及奉天、杭州所储缺本”。这样一来,影印之事,更遥遥无期了。直到6年之后,北京已改称北平,业已归国民政府统一管辖之后,影印之事才突然出现了转机。

1933年4月22日,报载“文渊阁之四库全书已绝版珍本,教部拟先行印行”简讯一则,称“教部以四库全书,关系我国文化至钜。该书原有七部,历经变乱……惟有文渊阁所藏,独为完善。若全部印行,经费难措。为便于实现起见,拟将其中未印行或已绝版之珍本,先行付印。”——此时,“九一八事变”已过去一年多,东北已经沦亡于敌手,北平也岌岌可危了;故宫博物院正在筹划古物南迁,本就要南迁而去的文渊阁四库全书原本,才让当局长官们忽然想到了影印之事罢。

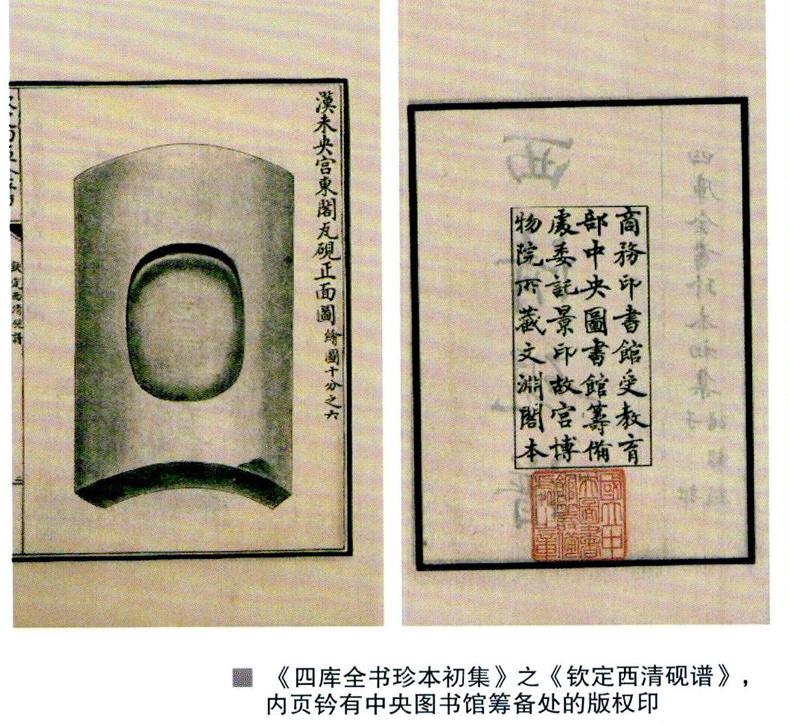

4月27日,报载“教部……呈行政院印行四库全书珍本”简讯一则,称“……文渊阁所藏独为完善,更有惠于印行,以资流通,而免失传之必要。惟值兹国难严重,全部印费筹措自属困难……拟将其中向未付印或已绝版珍本约八九百种,先行付印……迭经本部派中央图书馆筹备处主任蒋复璁,前往北平调查研究,并赴沪接洽印刷情形,大致尚属可行。”——终于,教部认为影印时机成熟,向国民政府行政院正式提出了请示。

6月11日,报载“翻印四库全书,教部已与商务印书馆签订合同”消息一则。6月15日,报载“翻印四库全书,先印三百余种……由商务印书馆承印”专题报道一则,为此,记者特意采访了中央图书馆筹备处主任蒋复璁,透露了此次影印四库全书的内幕种种,颇具史料价值。报道中蒋复璁称“此先印之三百余种,业经余及各专家會同选定,至选择之标准,以外间绝无留存之古本,只有抄本绝从未刻过,宋元间虽有刻本,而至今已散失无从寻觅者”;又称“至此次翻印底本,则决用文渊部,因文渊部抄写最早,错字较少,且因此次故宫博物院之古物,全部南迁,文渊部亦随各物运抵上海,更可减少一笔运费也”。最为关键的合同细节部分,亦有透露,称“其全部印工材料各费,均由商务印书馆担任,印就后送本处若干部,余听商务印书馆发售,本处抽取版税,版权为国立中央图书馆所有,将来续印,须先得本处同意,续由本处抽纳版税等项。”——显然,这与先前章士钊代表教育部签订的那份“旧约”完全不同了,“旧约”中由政府承担的三十万印费已了无踪迹,且教部所辖、新成立的国立中央图书馆还要从中抽取版税。看来,这国民政府的“新约”,的确与北洋政府的“旧约”有着翻天覆地的变化;对此,商务印书馆也无法再讨价还价,只能认账买单了。

最后,蒋复璁还强调了订立“新约”,启动影印四库全书工程之重大意义。他说,“四库全书之翻印,前曾于民十八年一度倡议,但因迭次政变,均未实现,今始于万难之中,完成夙愿,不可不谓中国文化史上之一大成功,实可庆幸。此不特表示政府当此国难严重、百端待举之际,犹不忘文化事业之创建,即对于国际文化之沟通,亦可了却一段心愿。盖我国当民十八时,曾允许法国将此书翻印后,送其一部,即在国际联盟大会中,亦曾公开宣布,俟翻印后,与各国交换,奈一再失约,未能履行,今后印就送去,亦可以实践前言。向各国交换其他各书,当可省却大项经费,而得多量珍贵之书,此实最有意义者也。”

6月19日,报载“翻印四库全书合同即正式签订”消息一则,商务印书馆按“新约”开始影印四库全书,算是正式落定。7月16日,报载故宫博物院成立“影印四库全书珍本监委会”,这就意味着,商务印书馆不但要受政府当局的权力制约,还要接受来自故宫博物院方面严苛的专业监督。不久,确也因之再生枝节,复起波澜。

8月4日,报载“蔡元培等对影印四库全书呈教部表示各项意见”报道一篇,篇幅颇大,显示了来自文教界专家学者的巨大影响力。这篇2000余字的报道,主要包含三个部分的内容,即北平图书馆馆长袁同礼访谈内容、袁同礼与蔡元培联名呈请教部函件之内容、教部回复二人公函之内容。从这三个部分的内容来看,学术界对此次影印四库全书的方式方法,基本持全面否定意见。否定理由有多种,但归结起来,无非有三种,一为影印底本不是最佳的,需要大量校勘工作;二为四库全书的内容本身也不完整,应当寻求更原始、更完整的古本加以影印;三为选择影印的“珍本”中,大多既非善本,也非孤本,学术价值不高。这些否定理由,都有着非同寻常的专业针对性;其中任何一项成立,影印四库全书工程都理应暂停。这就意味着,影印四库全书工程本身,不但要从长计议、暂缓实施;甚至于从学术价值层面而言,根本就没有必要影印原书。

教育部的回复也很有意思,明确地对上述否定理由一一予以驳回;而驳回的理由,几乎全部是从影印四库全书的可操作性层面提出的。的确,在政府当局看来,重要的问题不是该不该印、该怎么印的问题,而是怎样尽快尽可能保质保量印成的问题。这与学术界的观点,完全是无法对接的,根本无从讨化,只能以否定之否定,来达成肯定的执行指令。换句话说,学术界是把影印工程看作了学术研究本身,而政府想要的只是立此存照与分赠友邦,尽快印成了事罢了。

1933年11月10日,报载“影印四库全书已始摄片”简讯一则,标志着影印工作正式开启。至此,可谓尘埃落定,喧嚣一时的种种争论,官、商、学、教各界都暂时沉寂下来,只剩下商务印书馆开始操办各项实务了。最终,1935年7月,影印四库全书的工作告一段落,“四库全书珍本”初集终于印毕。