山水画与山水琴曲的“意象”之美

陈映欣

中国山水画和古琴音乐是传统艺术中两种极具典型性的艺术形式。在众多琴曲中,山水琴曲与山水画存在着诸多相通之处。山水画的“象外之象”与山水琴曲的“至乐无乐”,二者在美学上无不体现着儒家与道家思想的合二为一,仿佛一对一陧惺相惜,相伴千年的知音。

殊途同归

但识琴中趣,何劳弦上声。

——晋·陶渊明

山水画胎息于魏晋时期,完善于北宋。它在图式上有双重功能:一为写形,一为表意。前者为万物写照,后者抒发画者心志,两者互为依托,不可或缺。故此,与其说“山水”是一个地理名词,不如说是个文化词语更恰当,此“山”非那山,此“水”非那水。“山水”一词的指向和外延是极其广泛的,在中国文人的传统认知里,“山水”的外延远远超出画面中出现的一草、一木、一山、一石,不仅是对客观景物的重现,而是对自然的感受和人生态度,以至万物变化规律的探索。一幅优秀的山水画作品,必须既有儒家中正、宽厚的理性审美,又有道家冲淡、飘逸的洒脱气度。这是传统山水画一直恪守的审美规范。而山水画的这种文化源流和审美特质,和古琴音乐是脉相承、完全致的。

在中国传统文化中,古琴位列琴、棋、书、画“四艺”之首。自古以来,吟诗作对、操缦抚琴是文人雅士必备的修养之一,古琴音乐被视为高尚情操和人格精神的象征。文人音乐的审美精神是“正中平和”“静淡远虚”,这两种趣味分别代表儒、道两家的音乐观。道家思想的核心是“自然无为”,反映在音乐审美意识方面则又区分为两个层次,低层次为“法贵天真”,高层次则是“至乐无乐”。唐代诗人王昌龄在《诗格》中谈到诗境言:“诗有三境,一曰物景,二曰情景,三曰意境”,在传统文人音乐里,亦强调“得意为先”,可见“得意而忘形”始终是文人艺术的最高圭臬。“意”就是“得以声外”,要有“无穷之意”,所以,琴论中有“弦与指合,指与音合,音与意合”的要求,要做到“弦声断而意不断”(明徐青山),方能达至“知其意则知其趣,知其趣则知其乐”(清·苏璟)的境界。弹琴者和听琴者,必须在审美层次和心灵频谱达成一致时,也才能产生共鸣,成为现代人所说的“知音”。

山水画和山水琴曲就好比一对“知音”,它们从胎息伊始到蔚然成风,一直是如影随形、亦步亦趋的一对“孪生兄弟”。

“象外之象”与“弦外之音”

魏晋以降,儒家统治地位开始动摇,老庄之道渐行于世。士人们为逃避乱世,归隐田园,山水林泉成为他们肉体和精神的栖息地,在“竞日忘归”的山林游历中,面对郁郁群山、潺潺流水,披纸濡墨、操缦吟诗,是士人们最喜欢做的事情,“为我一挥手,如听万壑松”(唐李白)。山水传心,山水寄情:“山中何所有,岭上多白云,只可自怡悦,不堪持赠君”(南北朝陶弘景)。以陶渊明为代表的一批山水诗人,写下许多田园诗,这些田园(山水)诗的意境对山水画家的灵感生发产生了极大的影响,给山水画注入了诗的灵魂和境界。而古琴音乐,亦是道家“超然物外”的另一种修炼方式,因此,追求“象外之象”“至乐无乐”成为山水画和山水琴曲的共同精神内核。由于“道”是整个世界的本源(“道生一,一生二,二生三,三生万物”),是世界的运行规律,不被现实世界所局限,因此“以形媚道”的山水画以及山水琴曲的最高趣味就是:不被具体的一景一物所拘,也不满足于对某一实际景物的孤立描绘。即使表现一处小景,弹奏一首小曲,总是企望表达出画面和音符背后的渺远、宏大的想象空间和宇宙意识。从艺术语言的角度来观察,山水画的表现方式和戏剧颇有些异曲同工之契。我们知道,戏剧的本质是模拟现实人生,让观众在观看演出的“对号入座”过程中获得感同身受的情感体验,在短暂的“逃离”中忘却现实生活的不如意,借此排遣压力,同时获得观赏快感。而山水画创作的目的是塑造一个源自现实而又异于现实的境界,这个境界展示了人类对周遭客观存在的认知程度以及理解方式。我们通过感悟山水——重塑山水——欣赏山水画这个过程,宣泄对跻身期间的自然空间的依赖及敬仰的情绪。山川林木、飞瀑溪流和滚雷闪电、走兽飞禽等,在山水画中都被画家赋予了特定的人文意义,这些元素被使用的目的仅仅在于完善我们所欲塑造的境界。因此,山水画创作非常注重场景的“预设”以及境界的自给自足,追求在个有限的空间中演示各种元素的和谐、冲突等等关系,最终把画面的张力拓宽到纸张之外以至无限的空间。

山水琴曲写景的手法亦接近于山水画,其不以重现景观为目的,而是借助一个曲名(标题)营造个“气场”,将听者的心绪甚至呼吸的频率都牵引到一个境界之中,故此整个演奏和欣赏过程更接近于气功或坐禅的“入定”。譬如山水名曲《平沙落雁》,其解题之意为“取其秋高气爽,风静沙平,云程万里,天际飞鸣,借鸿鹄之远志,写逸士之心胸”。乐曲描绘了江渚之上群雁飞落、嬉戏的情景。旋律平静舒缓,此起彼伏,一派怡然自得、自在天真的景致。乐曲演绎的景物比起可视的山水画,平添了许多委婉的意味和不确定的想象空间,尘世的喧嚣荡涤殆尽。该曲在素材上,有天际、江面、芦苇、沙滩、飞雁;有静态描写,有动态的捕捉。撇开形而下的曲意解读,在艺术技巧上,《平沙落雁》的艺术语言极其高妙。高妙之处并不在于鸿雁的飞行状态和雁鸣声是怎样模仿的出神入化,而在于把这种描写和模仿升华到一种音乐语言的意象之美这个高度。你听得出写景,但哪一句是天空?哪一句是芦苇?写鸿雁,哪一句是既落?哪一句是已落?好像都是,又好像都不是,但在你脑海里,一定有一个画面,这画面时而清晰、时而模糊,而你的思绪,就随着音乐的牵引,进入了一个近似于“此起彼落、欲罢不能”的状态,在这种宁静的氛围中获得灵魂的抚慰。“弦外之音”一词在这里的到了极好的诠释。音乐的“隐形”特质,规避了过于直接的形象描写,而是假借情节的外壳,以音符释放出符合曲意的气息,这些气息与人们的心理频率同步时,便能引起欣赏者情感的共鸣,进而作用于中枢神经,使听者获得情感的慰藉。

找到“意外之象”,乃至高境界

在山水大曲《潇湘水云》中,技巧美与意象美得到了更完美的表达。《潇湘水云》相传为南宋琴家郭沔(楚望)的“感时伤怀”之作。时值元军南侵入浙,爱国琴人郭楚望移居湖南衡山附近,常在潇、湘二水合流处游航。“每欲望九嶷山为云水所遮蔽,以寓倦倦之意也”,归而创作此曲,抒发“国破山河在”的郁闷之情。笔者时常用“山水长卷”来形容这首名曲,因为《潇湘水云》从篇幅来说堪称巨作,从结构来说与山水画长卷如出一辙,起、承、转、合齐备,序幕、酝酿情绪、云水声起、浪起云飞、抑郁惆怅的尾声,整首曲子结构巧妙、气势恢宏。然而我们在这种绚丽、恢弘的乐曲声中感受到的却是一种悲壮、孤独、苍凉的境界。“力挽狂澜而不得,江山回望曲中伤”,在郭楚望的眼里,衡岳烟雨、浪卷云飞、月冷水寒、云影天光……最后都融为杯中的那杯苦酒。曲中翻滚的云朵,是作者激荡的内心世界;高潮处跳跃的音符,是主人公跌宕起伏的心绪。“潇湘”,已不是自然景观中那两条河流;“水云”,亦不只是偶然的自然现象,它们是作曲者内心世界的镜像,是作者强烈宿命感的反映。此曲的高超之处、之所以成为伟大的民族古典音乐瑰寶,就在于乐曲的“抑郁而不悲观,痛苦而不消沉”,整首乐曲的基调仍然是斗志昂扬、激动人心、洋溢着生命的律动和激情,即如孔子所言“哀而不伤”。主人公感慨的内心在万顷余波中渐行渐远,听者也在动人的旋律和气韵中获得心灵的慰藉,以及坦然面对一切的勇气和力量……

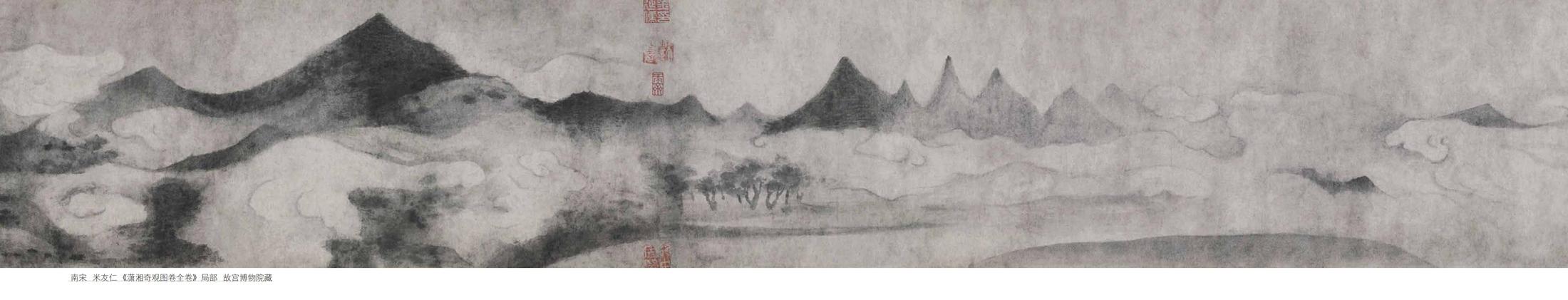

在中国艺术史上,与《潇湘水云》相映成趣的是山水画名作《潇湘奇观图》。

《潇湘奇观图》的作者是北宋画家米友仁(他比郭楚望早出生100年)。该作描绘峰峦起伏、烟雨迷蒙、云雾缭绕、空寂幽远的江南景色。整幅画袭清纯的黛色,不着半点杂色,亦不见颗清晰的树木(“善画无根树,能描朦胧云”)。层林掩映于云霭之中,远岫消失在天际之外,画面意境朦胧飘渺、寂然古意。<潇湘奇观图》章法极具韵律感,一开卷即为翻滚的层云,尔后以雨云的动势统领整画的气脉。随着云气的游动变幻,山形与树木重叠起伏展开,至末段,山色渐渐隐去,留给人无尽的遐想,怅然若失……。此画极其高明之处,在于虽然很少有线条,却处处显露出线条的美感;本为空寂之境,却令人仿佛听到云霞深处传来的阵阵梵音;画面无一人一鸟,却焕发着无限生机;宁静朦胧之境,却酝酿着风起云涌的无限动能。若把《潇湘水云》譬喻“有声音的山水画”,那么称《潇湘奇观图》为“凝固的音乐”应该是颇为贴切的。

艺术创作,具体到幅画、一首乐曲从创作到产生共鸣,并非是单向运动的结果,所谓“有一千个观众,就有一千个哈姆雷特”。画家和音乐家的创作动机和作品的艺术感染力,必须得到观众(听众)的反馈和共鸣才算完成整个作品的创作过程,换句话说,如果没有欣赏者,那么所有作品在某种意义上是不存在的。客体的反馈是艺术行为得以成立的必要条件,故此才有了“知音”这说法。而欲在作品中体味到“道”(味象),则必须“澄怀”,让自己的心境虚淡空明,此即所谓“澄怀味象”:“万趣容其神思……畅神而已”(南北朝宗炳)“畅神说”强调了审美主体意识的绝对意义,强调了个体审美的价值,摈弃了艺术语言的功利化和庸俗化。因此,追求“象外之象”和“至乐无乐”,寻找到一种可表达无穷无尽之意的“象”,即“意外之象”,是山水画和山水琴曲的最终目的,亦是艺术行为的至高境界。

综而言之,禅的最高境界是“空寂”,道的最高境界是“虚无”,而由“虚”至“无”,“观物取象”是文人艺术的最高境界。艺术创作若能做到“心手两忘”、“境由心造”,在澄明的境界中体会到“地老天荒”的苍茫和“白茫茫一片真干净”的苍凉,同时在对宇宙人生的观照中获得人生的意义,以此获得精神愉悦,从艺术本体的角度讲,艺术创作的目的,不正是追求这种经由“澄怀观道”而形成的“象外之象”以及“至樂无乐”的精神境界么?

(编辑/雷焕昂)