地面水体中放射性物质的迁移扩散

刘军 关庆涛

( 辽宁省生态环境监测中心,辽宁沈阳 110161)

1 引言

地面水体包括海洋、江河、湖泊、沼泽等水域。放射性废水的排放是地面水体放射性污染的主要来源;此外,大气中气载放射性物质的沉积、污染地面上的径流也在一定程度上导致水体的污染。 20 世纪50 年代美国的卷状铀矿床的淋积成因理论,引起了人们对铀的水迁移作用的关注, 可以说是放射性核素迁移研究的开端[1]。 放射性物质在地面水体中的行为比其在大气中的行为复杂得多,涉及因素更多。地面水的污染可经由饮水途径对人造成内照射;水生生物的污染及用污染水灌溉农田导致农作物的污染则使放射性核素经由生物链途径对人造成内照射。

2 放射性物质在地面水体中的化学行为

放射性物质在水体中的存在状态因其来源不同而异。 水体不同,放射性物质的存在状态也不同。 特别是放射性核素进入不同水体之后,会发生水解、氧化还原、络合、吸附等不同的物理化学变化,其存在状态也必然发生不同的变化。 概括起来放射性物质在水体中的存在状态有溶存状态、胶体状态、微粒状态。由于海洋覆盖了地球表面的71%,其水量占地球总水量的97%,因此,目前人们对海水放射性核素的种类和存在形态研究甚多[2]。

海水中放射性核素的垂直分布会呈现某些有趣的规律, 反映了核素在不同深度的海水中化学形态的变化。例如,137Cs,90Sr 在海水表层呈溶存状态,其迁移和扩散速度很快;在1 500~2 000 m 的深层,海水中的137Cs,90Sr 的浓度仅为表层的1/10~1/100, 其原因是137Cs,90Sr 大部分转变为微粒状态而迅速沉降,沉降中的微粒状态的137Cs,90Sr 又有小部分重新溶解于水中。 许多放射性核素在海水中垂向迁移时,会经历从溶存状态到微粒状态, 再由微粒状态到溶存状态的复杂的化学性态变化过程。137Cs 在海水中以离子态存在,但却容易和黏土物质结合在一起,海底沉积物是其最终归宿。

3 放射性物质在地面水体中的迁移扩散

放射性物质在地面水体的输运、 弥散和迁移行为涉及水力学、水文学、化学及生物学等多种因素,其中包括水的流速和深度、水底类型和坡度、水体构型、水温、潮汐因素、风力、核素本身的物理化学性质、水生物的种类和分布特点等。

3.1 放射性物质在河流中的迁移扩散

放射性污染物在河流中的输运和弥散涉及其随水流向下游方向的平流输运和在水流、 河宽及水深方向上的扩散,其中扩散过程又与分子扩散、湍流扩散、剪切流弥散和对流扩散等多种机制有关。废水经由排放口释入河流中以后, 污染物随机在河水中输运和弥散,在通常的宽浅河流中,污染物在随水流向下游方向输运的过程中, 一般先在水深方向上混合均匀, 垂向混合的快慢和河流与废水之间流速及密度的差异、排放口的形式( 水面或水下排放口,射流或非射流式排放口)有关。在无浮力效应及非射流排放的情况下, 达到垂向混合均匀所需的距离与水深成正比,一般为排放口处水深的几十倍到100 倍。放射性物质在水深方向上弥散混合的同时, 在河宽方向上也逐渐与河水混合,在宽浅河流中,达到横向混合均匀所需的距离比垂向混合距离长得多。 横向混合均匀后, 河流断面上各点处污染物浓度即呈完全均匀分布。 放射性污染物若以恒定的排放速率排入均匀平稳流场的河流中, 可按连续点源排放的污染物在平稳弥散状态介质中的混合模式估算河水中污染物浓度的分布。事故情况下,放射性污染物在极短时间内大量排入河流中, 将造成一定河段内水块的污染,其估算模式可按瞬时点源弥散模式。

3.2 放射性物质在湖泊中的迁移扩散

由于湖水流速较小、更新率低,放射性污染物排入湖泊后,在湖泊中滞留时间相对较长,其弥散和混合过程与湖泊的形状、大小、水深及滞留时间等多种因素有关。即使在小型湖泊中,放射性物质的滞留也能达到几天以至几个星期。 在放射性物质连续释放的条件下,若忽略释放开始后短时间内的输运、弥散过程, 可认为放射性物质在全部湖水中的浓度呈均匀分布, 其污染浓度只与放射性物质随废水的排放率、 湖泊的总贮水量和穿越湖泊的河水及废水的总过水量有关。

3.3 放射性物质在海水中的迁移扩散

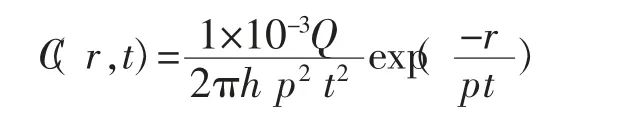

放射性物质在海水中的迁移主要分为近岸带海域、半封闭海港与海湾、河口海域及大洋区。 近岸带海域、半封闭海港与海湾、河口海域的迁移混合较为复杂, 本文主要讨论放射性物质在大洋区的迁移扩散,主要是浅海区和大洋表层。 在大洋区,由于风浪作用,表层海水的混合过程相当迅速和完全,这一层海水在垂直方向上温度、 含盐量及密度分布是均匀的,故称为表面混合层;对于大洋深层的放射性物质迁移研究还不够深入。放射性物质进入大洋区后,在表面混合层很快混合均匀, 海流的输运作用及湍流所导致的水平扩散是使之扩散混合的主要因素,放射性物质向深层海水的迁移扩散则非常有限[3]。 一般认为,在平均流型为各向同性的条件下,在浅海区和大洋表层瞬时点源释放的污染物浓度以源点为中心呈对称分布。最大浓度位于源点处,周围海水中放射性物质浓度只与释放后的时间及离源点距离有关。以日本福岛核事故为例,可采用的估算模型为约瑟夫公式[4]:

式中,C 为放射性物质释放后t 时刻距离源点r 处海水浓度,mg/L 或Bq/L;Q 为源强, 一次释放总量,mg或Bq;h 为放射性物质成均匀分布的水层厚度,浅海区取实际水深,大洋区取表面混合层厚度,m;p 为水平扩散速度,m/s;t 为释放后的时间,s;r为距离源点的径向距离,m。

4 结语

放射性物质在地面水体的迁移扩散是一个复杂的过程,还涉及生物体、地下水体、沉积、再悬浮等因素影响。 对于公众最关注的滨海核电厂在运行时会有少量放射性核素通过液态途径进入海洋环境,并逐渐稀释弥散, 在掌握其周边海域水动力环境的基础上,开展放射性核素迁移研究具有重要意义[5]。