沈阳市生态保护红线区人类活动本底调查与分析

刘智

( 沈阳环境科学研究院,辽宁沈阳 110007)

1 引言

沈阳市生态保护红线区人类活动的核查工作以2018 年为基准年,通过高分遥感巡查、无人机详查和地面核查相结合的方式对沈阳市生态保护红线区的人类活动本底数据进行核查统计。沈阳市生态保护红线区人类活动本底核查工作的开展,有利于摸清沈阳市生态保护红线区的人类活动组成及分布格局现状,完善沈阳市生态保护红线区人类活动本底数据库, 为正在开展的沈阳市生态保护红线监管考核和即将开展的保护成效评估等工作提供数据支撑。

2 沈阳市生态保护红线人类活动调查

2.1 沈阳市生态保护红线区人类活动卫星遥感巡查

本次沈阳市生态保护红线区人类活动卫星遥感巡查工作以优于2 m 的国产高分2 号遥感影像数据为基础, 同时结合部分高分1 号和资源3 号卫星数据,数据云量低于10%,总计28 景,数据覆盖整个沈阳市。 数据时间结合沈阳市遥感影像季相、地貌类型等特征,以成像时间集中在5—9 月份的数据为主要数据源, 建立沈阳市卫星遥感影像人类活动类型解译标志, 通过地理信息系统软件进行巡查解译。

2.2 沈阳市生态保护红线区人类活动地面核查

根据沈阳市生态保护红线区人类活动遥感解译结果,沈阳市生态保护红线区人类活动总斑块为9 702 处,其中道路160 处,工矿用地228 处,居民点1 336 处,旅游设施25 处,养殖场1 854 处,农业用地5 766 处,采石场3 处,其他人工设施307处等。

根据分层抽样的原则,分层抽样数量参考《 自然保护区人类活动遥感监测技术指南》确定的人类活动的影响程度,兼顾核查工作量,影像中可直接判别的类型不在核查之列,重点筛选工矿、居民点等重要人类活动点位,最终筛选出126 处点位,通过遥感、无人机、地面等方式进行人类活动精度校正地面核查。

3 沈阳市生态保护红线区人类活动调查结果

3.1 沈阳市生态保护红线区人类活动分类体系

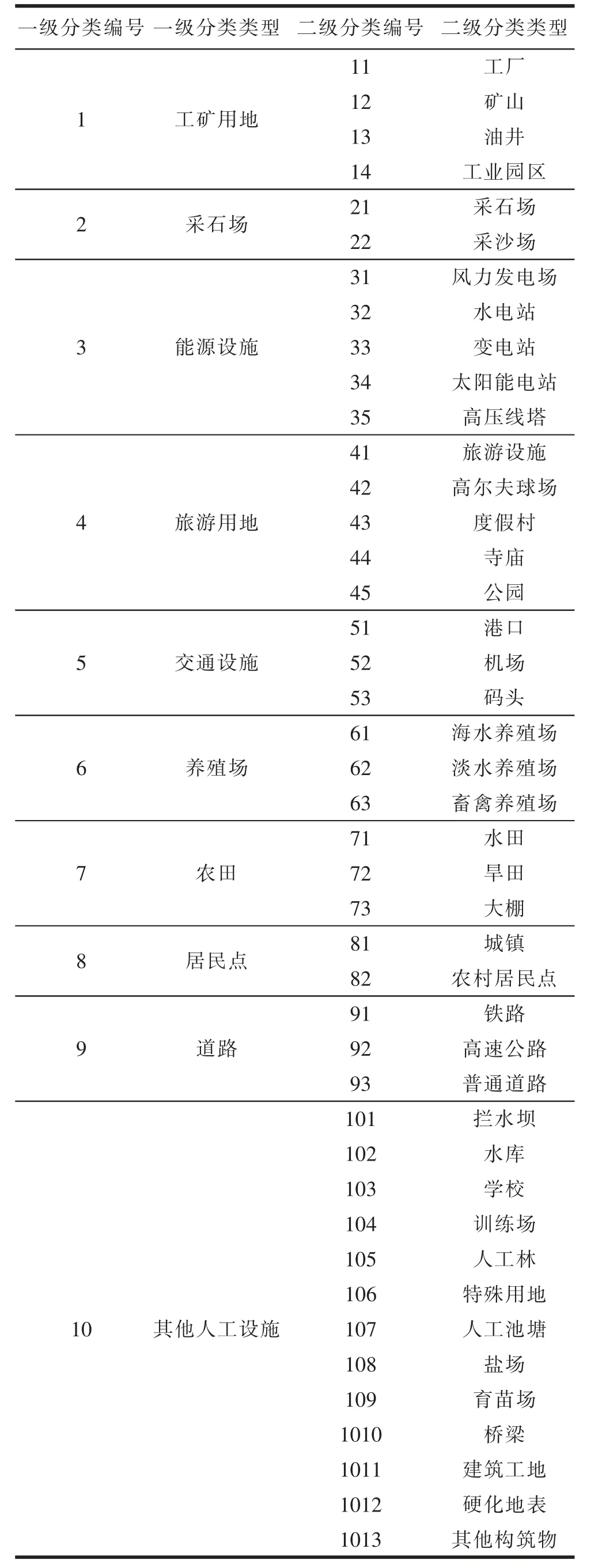

沈阳市生态保护红线区人类活动分类体系参考《 自然保护区人类活动分类》中的分类标准,结合沈阳市生态保护红线区人类活动核查结果, 建立沈阳市生态保护红线区人类活动分类体系,见表1[1-3]。

表1 沈阳市生态保护红线区人类活动分类体系

3.2 沈阳市生态保护红线区人类活动类型及面积组成

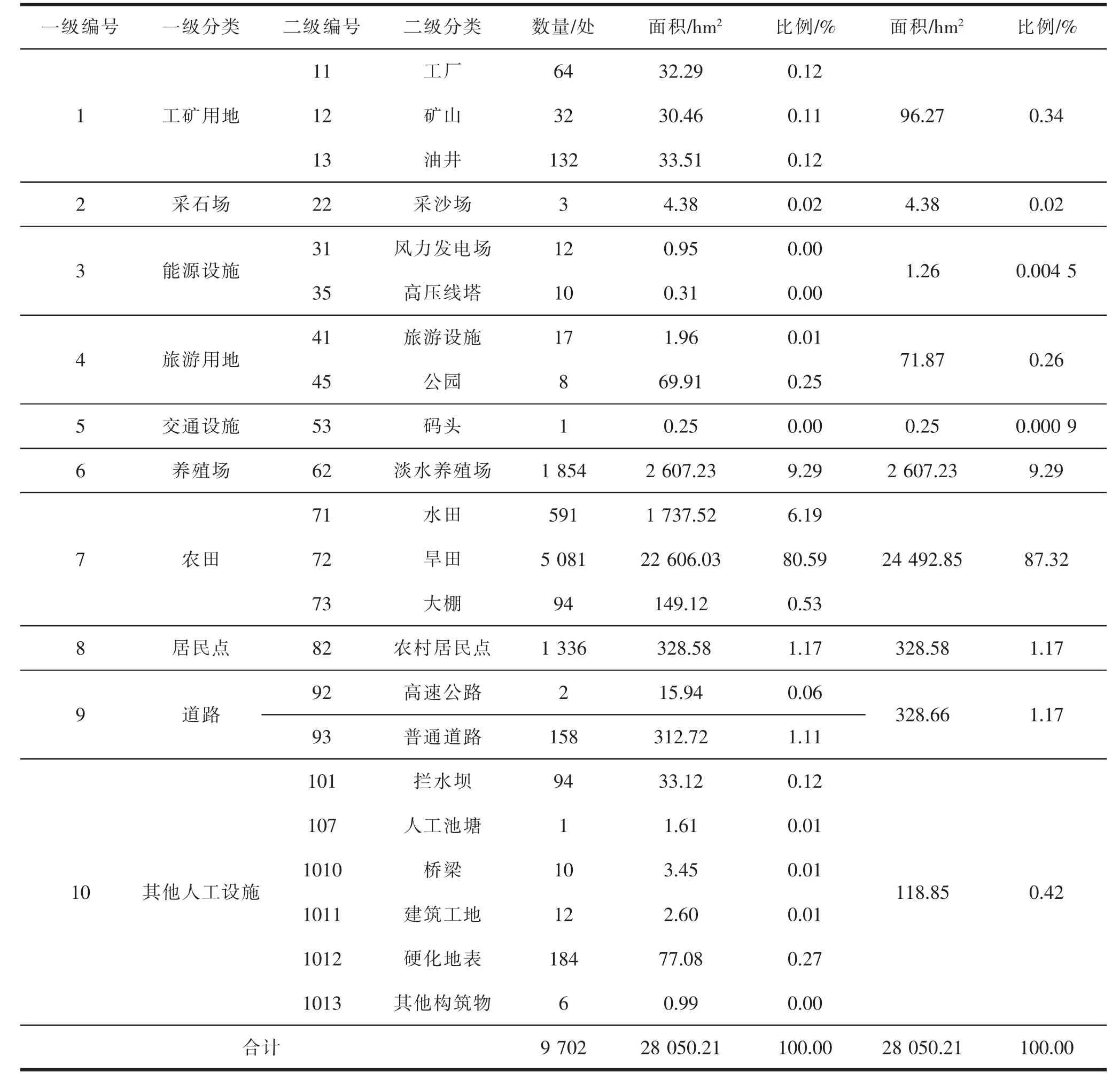

经统计, 沈阳市生态保护红线区存在人类活动斑块共计9 702 处,人类活动类型包括10 个一级分类和22 个二级分类, 面积合计为28 050.21 hm2,占沈阳市生态保护红线区总面积的29.46%,见表2。

表2 沈阳市生态保护红线区人类活动统计

按照人类活动一级分类划分, 沈阳市生态保护红线区人类活动一级分类面积由大到小排序为农田>养殖场>道路>居民点>其他人工设施>工矿用地>旅游用地>采石场>能源设施>交通设施。 沈阳市生态保护红线区人类活动面积较大的一级分类类型为农田、养殖场、道路和居民点4 类,面积分别为24 492.85,2 607.23,328.66,328.58 hm2,斑块数分别为5 766,1 854,160,1 336 处,分别占沈阳市生态保护红线区人类活动总面积的87.32%,9.29%,1.17%,1.17%。 其他6 个一级分类人类活动面积分别为118.85,96.27,71.87,4.38 ,1.26,0.25 hm2, 斑块数分别为307,228,25,3,22,1 处, 分别占沈阳市生态保护红线区人类活动总面积的0.42%,0.34%,0.26%,0.02%,0.004 5%,0.000 9%。

按照人类活动二级分类划分, 沈阳市生态保护红线区人类活动二级分类面积由大到小排序为旱田>淡水养殖场>水田>农村居民点>普通道路>大棚>硬化地表>公园>油井>拦水坝>工厂>矿山>高速公路>采沙场>桥梁>建筑工地>旅游设施>人工池塘>其他构筑物>风力发电场>高压线塔>码头。 沈阳市生态保护红线区人类活动面积较大的二级分类类型为旱田、淡水养殖场、水田、农村居民点、普通道路和大棚,面积分别为22 606.03,2 607.23,1 737.52,328.76,312.72,149.12 hm2,斑 块 数 分 别 为5 081,1 854,591,1 336,158,94 处, 分别占沈阳市生态保护红线区人类活动总面积的80.59%,9.29%,6.19%,1.17%,1.11%和0.53%。

4 沈阳市生态保护红线区人类活动空间分布格局分析

从沈阳市生态保护红线区人类活动的空间分布来看,人类活动主要分布在中心城区外的远郊区县,分布面积较大的为新民市辽河、柳河及饶阳河流域,辽中区辽河流域和康平县卧龙湖省级自然保护区及其西北部辽河流域地区, 人类活动分布较大的生态保护红线区类型为河流和湖泊湿地。由表2 可知,沈阳市生态保护红线区面积较大的人类活动类型依次为农田、养殖场、居民点和道路,其中农田人类活动类型主要分布在康平县、新民市和辽中区的辽河、饶阳河、柳河、蒲河和浑河生态保护红线区的河岸带区域,这与该区域地势平坦、土质肥沃、取水便利有关;养殖场人类活动类型主要分布在康平县卧龙湖生态保护红线区和辽中区仙子湖生态保护红线区, 以鱼塘养殖为主,这与该区域湖区面积较大、水位低浅、水量稳定、湿地植物丰富有关;居民点人类活动类型主要分布在康平县卧龙湖生态保护红线区,该区域内共有人口14 619 人,分布在4 个乡镇,主要从事农业和养殖业; 道路人类活动类型在各区县均有分布[4-5]。

5 结语

划定并严守生态保护红线是维护区域生态安全的战略需要,沈阳市作为东北老工业基地,目前正处在由传统的工业城市逐步向科学发展的生态型城市迈进的过程当中。由于历史原因,沈阳市的生态基础薄弱,加上长时间不合理的经济活动,使得沈阳地区自然生态系统破坏严重,现有的陆域、水域生态空间基本处于隔离状态, 导致沈阳市整体生态系统的稳定性、安全性受到严重威胁。 生态保护红线划定后,应按照生态系统完整性原则和主体功能区定位,进一步优化国土空间开发格局, 理顺保护与发展的关系,改善和提高生态系统服务功能,从而维护区域生态安全。 本次调查通过对沈阳市生态保护红线区的人类活动情况和类型进行识别与分析, 有助于理清生态保护红线区的破碎化程度和人类活动影响因素,有助于依据红线监管和保护目标,制定相应的管控政策和技术措施, 有助于引导红线区内的人口分布、经济结构与资源环境承载能力相适应,有效促进各类资源的开发利用, 对于维护沈阳市城市生态安全格局、加强生态资源保值增值、促进经济社会可持续发展具有极为重要的意义[6]。