楼道升降机研究综述

张峰久 陈海聪 闫俊霞

摘要:楼道升降机作为一种新的纵向交通方式,能够满足出行不便的弱势群体正常的出行需求。现通过搜集历年来关于楼道升降机的专利与研究,经过分析比对,得到楼道升降机这个领域从理论到实际应用已越发成熟的结论。随着近几年楼道升降机在公众场合的应用越发广泛,相信这一领域很快可以得到进一步发展。

关键词:楼道升降机;座椅电梯;弱势群体

0 引言

随着经济的发展,现如今的建筑不论是商用办公还是民用住宅都呈现出高楼化的趋势,因此,电梯、楼梯等纵向交通工具就显得十分重要。然而调查结果显示,目前我国的民用住房建筑在七楼以下一般是不装设电梯的[1],这就造成一些残障人士、高龄老人等行动不便的弱势群体在出行方面存在很大的障碍。随着生活水平的不断提高,人们对于提升生活幸福感的要求也越来越高,这样一来,为了照顾到上述行动不便的弱势群体,楼道升降机应运而生。

楼道升降机是一种沿楼梯方向输送人或货物的特殊升降设备,国标规定分为座椅式、站立平台式和轮椅车平台式三种运载装备[2]。其通过机械传动、电气控制的方式满足残障人士、老年人等弱势群体无障碍出行的需求,也为建筑纵向交通提供了一种新的方式。

1 楼道升降机的起源

已有数据显示,第一件关于楼道升降机的申请专利是在1972年由美国人提出的,由此开启了楼道电梯设计的先河。接下来的1972—1980年这段时间属于该领域的萌芽期,专利发表主要集中在美国、德国和英国。从1981年开始,日本进入楼道电梯领域,成为该领域专利申请的主要原创国家,推动了楼道电梯事业稳步发展[3]。2000年之后,中国开始进入楼道电梯领域,随着中国知识产权事业大力发展,关于该领域专利的申请逐年增多,并在2015年达到该领域专利申请的顶峰。时至今日,中国仍是楼道电梯领域专利申请最多的原创国。

关于楼道电梯的驱动方式,根据资料梳理,1970年德国人最早提出通过牵引钢缆、牵引链驱动楼道电梯的专利,在后续的专利研究中,对这种驱动方式进行了优化,出现了通过卷扬机驱动、钢丝绳带动的新型方式。1971年出现了通过螺杆螺母驱动楼道电梯的专利。随后,1980年出现了一种新的驱动方式,即通过齿条和齿轮、摩擦辊驱动。以上三种方式构成了楼道电梯的基本驱动方式[3]。

2 楼道升降机的国内外研究现状

2.1 楼道升降机国内研究现状

伴随着经济快速发展,科技力量日益壮大,楼道升降机领域也正蓬勃发展。国内方面,蔡祖光[4]提出了一种滚轮摩擦式楼梯升降机,借助贴胶曲面滚轮与导轨之间的摩擦力驅动升降机来搭载行动不便的弱势群体,沿着楼梯轨道运行,实现上下楼梯的功能。因贴胶曲面滚轮与导轨之间几乎都是滚动摩擦,摩擦损耗小,可以节约能源;与此同时,它可以适应行程长、提升高度大、多转弯的空间折叠型或螺旋型楼梯,是目前市场上最有发展潜力的楼道升降机。徐逢源、蔺云霞[5]提出了一种适用于楼道升降机的平动协动机构,用于保障升降机的平稳运作和精准控制,即使是机构处于紧急制动状态,也能保证乘客的安全。王静等人[6]提出了一种斜挂式可调节轮椅升降平台,采用非晶硅薄膜制成的发电板和卷材发电电池,在升降机电量不足时,卷出卷材发电电池进行充电;满电时收回电池,避免损坏,这样可以避免升降机使用时电量不足或过度充电的情况发生。董双利[7]在轮椅车式楼梯升降平台的基础上将一个由动力机构驱动的支撑平台铰接在主机架上,以此方便将轮椅推上楼梯升降机,起到一定的保护作用。白显涛[8]提出了一种拼接式楼梯升降机,能够给多层楼房提供连续的助力,同时每个梯段的移动单元面积达到中转平台面积的1/2,拼接后全覆盖以实现无缝式对接,由此行人、轮椅或搬运车行走和停站更加安全。

2.2 楼道升降机的国外研究现状

国外方面,Douglas William Glover[9]提出了一种当楼梯间的车厢沿倾斜角度不同的轨道移动时,保持升降机座位水平的装置。通过楼道升降机的控制装置响应于车厢沿其轨道的位置以及表示座椅与车厢沿轨道在不同位置之间的期望角度的存储数据来控制驱动装置,以便在车厢沿轨道移动时保持座椅基本水平。Jan H.Bor[10]提出楼道升降机的车厢由平行四边形的横杆和垂直杆组成,并且将它们通过一根垂直轴和水平轴连接,这样一来平行四边形就为楼道升降机的运载平台提供了坚固稳定的支撑,无论是水平面还是垂直面上的弯板都可以顺利通过,采用这种结构可以改善以往设计的楼道升降机在转弯时车厢不稳定、运行不平稳的状况。威尔科·范艾金[11]提出在座椅电梯的扶手处安装用于激活紧急下降装置的使用者输入装置,这样一来在不脱离位置的前提下,几乎每个人都可以够到按钮,从而可以改善座椅电梯紧急下降的人体工程学,维持高质量的安全标准。Gordon Molnar[12]提出楼梯升降机使用轻质电池驱动电机驱动轻质螺旋齿轮的驱动系统组合来代替传统的重型电机和齿轮,使用轻质的楼梯升降机组件进行改进,节省能源的同时可以方便楼道升降机的组装。

3 楼道升降机的分类和工作原理

3.1 楼道升降机的分类

楼道升降机的分类方式有很多种,按照驱动方式,可分为链轮驱动式、齿轮齿条驱动式、摩擦驱动式和绳珠链驱动式四种类型;按照使用环境,又可分为室内型和室外型两种;按照运载装置,可分为垂直式、倾斜轨道平台式和倾斜轨道座椅式等,如图1~3所示。

3.2 倾斜轨道助力电梯工作原理

倾斜轨道助力电梯的主要结构如图4所示,其主要由升降平台(承载机构)、牵引系统、导向系统、动力系统、控制系统、安全保护装置等组成。

3.2.1 摩擦驱动式助力电梯

如图5所示,整个系统由驱动电机、主轨道、过渡轨道、摩擦滚轮、链条、气体弹簧、安全保护装置等部分组成。驱动电机安装在设备主机内,设计了冗余的驱动电机保证足够的驱动输出转矩;驱动电机端设计有制动器,能将最大载荷条件的下行电梯在20 mm距离内平稳制动,当断开主机电源时,其制动器断电,制动闸瓦压缩弹簧复位动作,制动驱动电机轴;当驱动电机得电时,衔铁受电磁阀磁力作用,压缩弹簧被压缩,松开对驱动电机轴的制动。

3.2.2 齿轮齿条驱动式助力电梯

齿轮齿条传动有传递动力大、寿命长、工作平稳、可靠性高、耐冲击等特点,在机械传动中应用广泛。如图6所示,驱动电机轴上设计有制动器,能将满载下行的楼道升降机在20 mm距离内平稳制停。当驱动主机由于意外断电或安全开关动作等原因失电,制动器制动线圈也同时失电,制动弹簧推动制动闸瓦动作,使电机主轴停止转动。而当驱动电机得电,制动线圈同时得电,电磁力压缩制动弹簧,松开制动闸瓦,驱动电机主轴可以正常转动。当楼道升降机下行超速时,限速器动作带动安全钳动作,将楼道升降机制停在导轨上。安全钳动作后只有经人工复位,楼道升降机才可以重新运行;安装在驱动电机主轴上的齿轮与焊接在导轨上的齿条啮合,驱动电机带动齿轮旋转,座椅沿着导轨方向稳定运行。

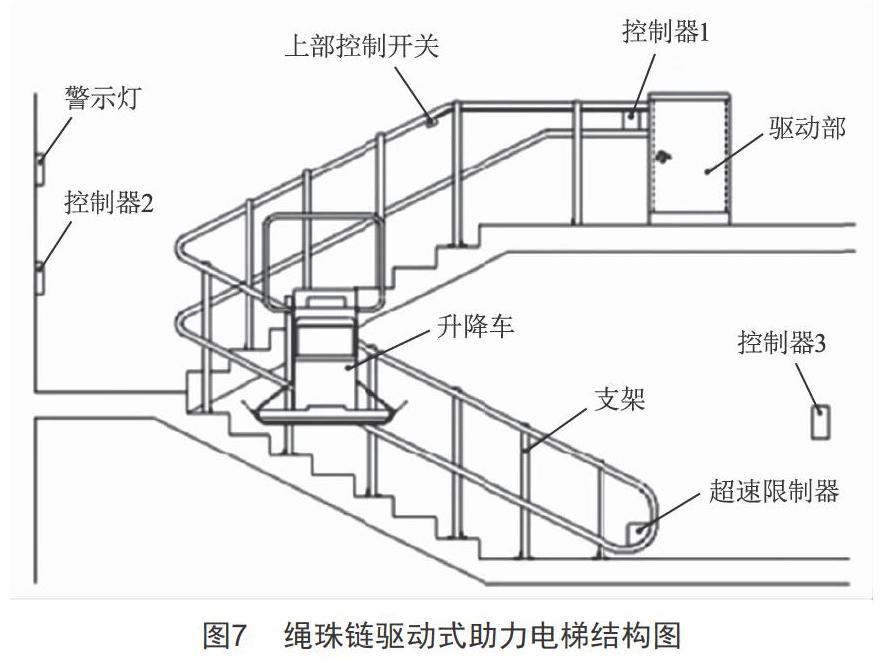

3.2.3 绳珠链驱动式助力电梯

绳珠链驱动式助力电梯主体结构如图7所示,其一般在导轨上端固定平台的驱动部,当机器出现故障或停电时,还可通过驱动部的手动盘车实现平台的上行或下行。绳珠链驱动式助力电梯一般在导轨下端通过直接折返弯曲导轨钢管实现返回,也有通过安装绳珠链返回轮实现返回,并设计有超速限制器,当遇到各种原因导致助力电梯下行运行超速时,触发超速限制器,使驱动部断电,电梯停止运行,同时制动绳珠链。绳珠链驱动式特殊人群助力电梯由于运行时,绳珠与导轨钢管内壁始终存在滑动摩擦,所以该类型助力电梯适用于高度不高的楼道。

4 目前楼道升降机在我国的应用

楼道升降机自面世以来,在公共交通、旧小区改造、医院和养老院等场所被广泛应用。比如在城市轨道交通中,楼道升降机一般设置在出入口或站厅至站台,专为坐轮椅的残障人士及行动不便的老年人服务,属于地铁车站无障碍设计的一部分。广州地铁2号线在全线16个车站安装了30台楼道升降机,是我国第一个批量采用楼道升降机的场所[13]。除此之外,楼道升降机也适合安装在一些民用住宅楼中。2010年,在北京市东城区东花市北里小区旧楼改造工程中,随着工程完工,一座不破坏楼层结构、可载重137 kg的座椅式電梯落户单元楼道,成为该单元老年居民上下楼的便利工具,这也是北京市首个由居民自筹资金修建的楼道升降机[14]。

5 结语

古往今来,衣食住行都是人类生活的基本需求。伴随着物质文明和精神文明的不断发展,不仅仅是正常人的生活质量需要保证,残障人士的生活质量同样也需要保障。近年来,残障人士专用厕所、停车位的设立体现了当前社会对特殊人群的重视,而残障人士的无障碍出行也成为目前研究的热点。楼道升降机的出现提供了一种新的纵向交通方式,经过国内外研究人员多年的努力,这项技术正慢慢变得成熟可靠,无论是在地铁、车站、商场等公共场合,还是在家庭住宅建筑中,楼道升降机都为残障人士的出行提供了很大的方便。

[参考文献]

[1] 范秀宗.基于旧楼改造工程中创新性设计的探讨[J].房地产导刊,2018(30):39.

[2] 行动不便人员使用的楼道升降机:GB 24806—2009[S].

[3] 李梅,罗珊.楼道电梯专利技术综述[J].河南科技,2019(18):59-61.

[4] 蔡祖光.滚轮摩擦式楼梯升降机的传动原理和运行机理[J].中国电梯,2014,25(3):9-17.

[5] 徐逢源,蔺云霞.能在楼梯间的梯井中运行的外挂旋行式电梯的平动协动机构[J].中国电梯,2019(14):47-51.

[6] 王静,邬尚霖,朱光蠡,等.一种斜挂式可调节轮椅升降平台:CN201810298594.7[P].2018-09-18.

[7] 董双利.一种轮椅车用楼梯升降平台:CN201120370811.2[P].2012-06-13.

[8] 白显涛.一种拼接式楼梯升降机:CN201821688186.4[P].2019-08-20.

[9] WILLIAM G D.Stairlift levelling arrangement: US1996-0656259[P].1998-02-24.

[10] BOR J H.Stairlift:US19850701082[P].1986-12-09.

[11] 威尔科·范艾金.座椅电梯:CN201880010411.5[P].2019-12-06.

[12] MONLAR G.Stair Lift Device:US20040822554[P].2007-06-05.

[13] 饶美婉.楼梯升降机在地铁的选用设计[J].现代城市轨道交通,2005(1):21-24.

[14] 张文森.旧楼改造亟待破题[J].绿色环保建材,2015(3):52-53.

收稿日期:2020-04-26

作者简介:张峰久(1981—),男,吉林省吉林市人,高级工程师,研究方向:电梯技术。

通信作者:闫俊霞(1984—),女,山西大同人,副教授,研究方向:机械动力学。