预见性护理对脑出血手术患者下肢深静脉血栓发生率的影响

(江西省萍乡市中医院,江西 萍乡 337000)

脑出血是指脑实质血管发生破裂,常见发病原因为高血压或伴脑血管硬化、脑肿瘤及凝血功能异常等。长期不良生活习惯,会加速脑动脉硬化、内膜损伤,增加脑出血风险。临床针对脑出血患者主要采用手术治疗[1]。但是手术具有一定创伤性,会对患者身体造成一定损害。术后,长期卧床休养,导致肌肉松弛,血液循环变慢,极易诱发下肢静脉血栓发生。因此,在治疗过程中应采取有效护理措施,预防下肢深静脉血栓发生,提升预后效果。宋玲玲[2]研究发现,预见性护理是基于患者病情状况下,给患者提供有针对的护理措施,从而最大程度提升治疗效果。为此,本文选取30例脑出血患者进行研究,探讨预见性护理对下肢深静脉血栓发生率的影响,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选取2017年1月至2019年12月,我院就诊的30例脑出血患者进行研究.采用随机数字表分组法,分成对照组15例,男性10例,女性5例,年龄49~82岁,平均年龄(61.84±5.92)岁。出血部位:5例基底节区,3例丘脑,7例颅内动脉瘤出血;观察组15例,男性11例,女性4例,年龄50~82岁,平均年龄(661.51±6.21)岁。出血部位:5例基底节区,3例丘脑,7例颅内动脉瘤出血。两组患者性别、年龄及出血部位无显著差异(P>0.05)。

纳入标准:①经头颅CT检查,确诊为脑出血患者;②均行微创手术外科治疗;③所有患者均自愿参与本次研究,签署知情同意书;④沟通正常,精神正常;⑤无合并重要脏器功能障碍疾病。排除标准:①合并重要脏器功能障碍;②脑干出血者;③凝血机制障碍;④全身感染或颅内感染者;⑤意识障碍,沟通障碍者。

1.2 方法

1.2.1 对照组:对照组实施常规护理,具体内容包括:①叮嘱患者术后2~3周卧床休息,不要用力大便、情绪激动,避免血压和颅内压升高。②给予低盐、低脂、易消化食物。吞咽障碍者给予鼻饲流质食物。③遵医嘱给予药物治疗。观察服药后产生的不良反应等,发现异常立即停止用药。④密切观察病情变化情况,每天测量体温、血压、脉搏等,观察呼吸、瞳孔有无出现异常。血压升高、呼吸不规律、脉搏变缓等,应引起注意,避免发生脑疝。⑤每天清理呼吸道分泌物,保护呼吸顺畅。清理口腔痰液分泌物,预防肺炎发生。每天没两小时定时拍背翻身,预防肺炎。⑥做好康复训练,提升生活自理能力。

1.2.2 观察组:观察组实施预见性护理,具体内容包括:①健康宣教。脑出血多由慢性疾病发展而来,具有起病急、发展快的特点。很多时候,在未察觉状态下,即可发病。但是由于患者及家属缺乏对疾病正确认知,会表现出惊慌、操作慌乱等情况,导致护理不到位,从而影响治疗效果。因此,入院后,护理人员应耐心向家属讲解疾病病因,发病机制,日常护理措施及注意事项等,提升护理质量,降低并发症发生可能。同时,向家属强调,术后极易发生下肢深静脉血栓,叮嘱家属做好有效护理措施,预防疾病发生。开展预见性护理前,先向患者及家属讲解护理内容,让患者全程参与到护理工作中,确保护理工作顺利进行。②心理干预。脑出血病情危急,需手术治疗。家属极为担心,会表现出不同程度的焦虑、担忧等情绪。护理人员应主动与家属进行沟通交流,缓解负面情绪。讲解手术成功案例,提升治疗信心。③加强基础护理。叮嘱患者治疗期间,着宽松、棉质、柔软衣物。定期翻身、拍背及按摩,促进血液循环,预防血栓发生。可使用弹力袜促使血液流速加快,从而预防血栓形成。术后,给予患者鼻饲流质食物,根据病情恢复情况,逐渐过渡到半流质,最后正常进食。饮食以高蛋白、高纤维、高维生素食物为主,控制每日摄入脂肪、糖分含量。长期卧床休养,将出现胃肠道功能障碍,故应多吃新鲜蔬菜、水果,预防便秘发生。④观察病情。通过测量凝血指标,分析下肢深静脉血栓形成可能性。并观察下肢皮肤颜色、温度及周径变化情况,发现异常采取有效措施,予以解决。若患者使用脱水剂,应每天记录使用剂量,并观察皮肤弹性情况,发现异常,采取有效措施予以解决。⑤早期预防措施。根据病情状况,对下肢深静脉血栓风险进行有效评估,风险评估较高者,应格外关注,并制定科学合理的康复训练计划。强调早期进行活动对预防下肢深静脉血栓形成的重要性。早期进行被动训练,正确指导患者活动踝关节、肌肉收缩,尤其是足尖与踝部,进行踝泵训练,每天训练30 min,并指导家属进行下肢按摩。训练强度应采用循序渐进方式,运动适度,不可超负荷运动。⑥下肢深静脉保护措施。静脉输液不可选择下肢输液,选择上肢健肢输液,避免损伤血管。同时,尽量避免在一个地方多次穿刺,造成医源性血管损伤。静脉输液药物具有刺激性,应使用生理盐水脉冲式冲管,降低药物对机体产生刺激作用。⑦自我监测。详细向患者解释下肢深静脉血栓形成原因及机制,让患者观察皮肤症状,发现异常及时通知护理人员,采取有效措施,控制病情进一步发展。

1.3 疗效标准:①比较两组患者下肢深静脉血栓发生率。下肢体温降低、水肿、足脉搏变缓等典型症状,血流动力学发生改变,确诊为下肢深静脉血栓。②比较两组患者护理满意度。医院自制满意度调查表,满分为100分。满意100~80分,一般满意79~60分,不满意59~0分。护理满意度=(满意例数+一般满意例数)/总例数×100%。③比较两组患者凝血功能指标。包括凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、纤维蛋白原(FIB)。

1.4 统计学方法:将数据纳入SPSS22.0软件中分析,采用t检验凝血功能指标,并以(±s)表示,采用χ2检验下肢深静脉血栓发生率和护理满意度,率(%)表示,(P<0.05)为差异显著,有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者下肢深静脉血栓发生率比较:观察组下肢深静脉血栓发生率明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者下肢深静脉血栓发生率比较

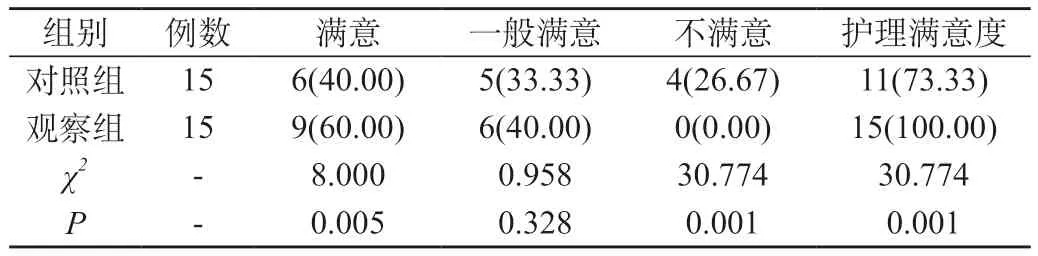

2.2 两组患者护理满意度比较:观察组护理满意度明显高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者护理满意度比较[n(%)]

2.3 两组患者凝血功能指标比较:两组患者凝血功能指标差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组患者凝血功能指标比较(±s)

表3 两组患者凝血功能指标比较(±s)

3 讨论

脑出血是临床最常见疾病,其主要与高血压、糖尿病等慢性疾病有关。长期高血压,会导致血管发生不同程度的硬化,糖尿病也将引起血管硬化[3]。合并诸多慢性疾病,会使血液呈高凝状态,在情绪波动、气候变化及血压波动等情况下,极易诱发脑出血,严重威胁患者生命健康安全。临床针对脑出血患者常采用手术治疗,但是手术过程中会出现失血、脱水情况,使血液黏稠度增加,从而保持长期高凝情况[4-5]。术后患者以卧床为主,导致血液循环障碍,皮肤松弛,促进血小板凝聚,从而诱发下肢深静脉血栓发生。袁媛[6]团队研究发现,围手术期实施护理干预,能降低下肢静脉血栓发生,提升预后效果,促进患者尽快康复。常规护理更加注重生命体征监测,使病情保持稳定,对预防下肢静脉血栓发生作用不显著[7]。因此,临床针对脑出血手术患者采取预见性护理,以提升护理质量,提升预后效果。

预见性护理原则为超前护理,对患者可能存在危险因素进行评估,采取有针对性预防措施,降低疾病发生可能,以达到提升治疗效果目的。护理过程中尽可能给患者提供优质、全面的护理服务,从而降低疾病对患者的损害,达到改善解决效果[8]。由于脑出血与多种慢性疾病有关,在不注意情况下即可发生。在缺乏对脑出血正确认知情况下,将产生慌张表现,易导致护理操作失误,影响治疗效果。因此,采取教育宣教,提升对疾病认知,提升护理干预质量。加强心理护理,缓解负面情绪,有助于提升治疗依从性。术后加强基础护理、观察病情、早期预防措施和静脉保护,最大限度降低对下肢静脉损伤,从而降低下肢静脉血栓发生风险。研究结果显示,观察组下肢深静脉血栓发生率明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。观察组护理满意度明显高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。两组患者凝血功能指标差异无统计学意义(P>0.05)。结果与崔钢[9]团队研究结果完全一致,说明对脑出血患者实施预见性护理能有效降低下肢深静脉血栓发生,预后效果显著。预见性护理是从患者角度出发,尽可能降低疾病对患者危害,从而纠正不良结局,以提升治疗效果目的[10]。

综上所述,对脑出血患者实施预见性护理,具有预防下肢深静脉血栓发生作用。且患者对该护理满意度评价较高,值得各大医院推广和运用。