从传统山水观起源看福州的“山水城市”建设

李巧芸

(福州工商学院,福建 福州 350715)

我国历代城邦建设多依山傍水(条件许可情况下),或据险要关隘之地筑城建池,形成易守难攻之态势。意识形态层面的传统山水观对古城建造的影响深刻隽永:从原始的山水比德崇尚;到后来的“智者乐山,仁者乐水”以及一池三山神仙思想;直至后期演化出的山水堪舆,将山脉比拟为龙脉、水为财等一系列思想无不显示出山水观对古城建设的影响,而福州城即是这样一个受到传统山水观影响而建成的例子。

1 我国传统山水观

1.1 山水观

我国传统山水观由来已久,从奴隶至封建社会,广大劳动人民在与自然山水日复一日、年复一年的接触中逐渐形成了富于中华民族特色的山水观。对于古人而言,自然山水环境具有莫大的吸引力;人与自然山水环境是相互依存的;在改造自然而又顺应自然的过程中获得的认识具有很强的生态实用性;在西方世界对周边环境的体验强调纯粹感官的愉悦性以及物的实用性的同时,我们的传统山水观则是起源于欣赏崇尚自然界的山山水水[1]。在改造自然与顺应自然的过程中所获得的很强生态实用性的山水观经过逐代的演化到后来就成为了现今的堪舆;而天地有大美而不言,山水之美堪比德焉等赞叹则内化为了中华民族对山水的独有审美。

1.2 山水与审美

我国渊源流长的传统园林及文人山水画受到哲学范畴上的山水观审美影响。在历史进程中,山水园林、山水画互相影响。其中,“智者乐山,仁者乐水”的山水思想与山水比德思想、神仙思想共同成为了缘发中国古典园林的三大思想之一[2]。中华民族对于山水的审美在世界民族之林是独一无二的,可以将山与水比拟为君子的德行,从而开启了中国天人合一的思维模式。对于山水的审美,不仅欣赏其形势之俊美秀丽或巍峨壮观,更伏臣其高尚情操。

1.3 山水与堪舆

美学(艺术哲学)上的山水观是一方面,山形水势所引发的风水堪舆则是另一方面。堪山之布局,观水之流势,从而判别基地是否适宜安居乐业(阳宅)。“风水之法,得水为上”[3],水为地貌之物,风于参差错落山头之间而过,从而有寒暖、干湿之属。山有青龙白虎朱雀玄武之分。我国的堪舆离不开山水。山水文化亦与风水堪舆紧紧相依。

2 山水城市

在我国渊源深厚历史悠久之山水观背景下,创建“山水城市”口号应运而生。钱学森先生率先提出了这个概念。时间追溯至1993年2月,于《城市科学》杂志上,钱老先生发表一篇名为《社会主义中国应该建山水城市》之学术文章。论文中论及:并非只有“方盒子”建筑是现代集聚的城市社会生活的唯一出路。他认为我们的高楼寰宇应错落有致,甚至于提出在当时我国可谓前沿的屋顶绿化概念。于1990年的7月31日,钱老给吴良镛院士之去信中即已提及自己一直在思考关于从中国的山水画、山水诗词、传统园林建筑这三者融糅提炼出“山水城市”之词义。久在樊笼里,复得返自然。认为我们能够建设达成“山水城市式”之居民区。[4]

在国外,与我国的“山水城市”相应的一个概念是1898年英国社会活动家霍华德提出的“田园城市”。霍华德的明日之田园城市,更多是从规划总平面布局出发,强调放射性结构;城市分内外城,用生态绿色空间来衔接内外城[5]。俞孔坚认为,虽然此“田园城市”概念试图利用绿地、农耕地等类型用地防止都市的扩张与无限蔓延,通过发展这些卫星镇达到摆脱大城市约束的目的[6];但是,大规模的郊区化使大自然被分割得支离破碎,人与自然本质上更加分离。俞孔坚把此归结为是“理性的社会经济发展计划的弊端”。即便如此,但是西方“田园城市“概念的提出表明追求自然生态生活的愿望是一致的,东西方这两个概念在规划实施路径上的不同体现了其思维源头的区别。

2.1 山水城市与园林城市

从1992年开始,我国开始创建“园林城市”之称号活动。于2003年,福州市同苏州、扬州、上海等地一同获得“国家园林城市”殊荣[7]。由此可见,虽然我国古典园林源远流长,从古至今亦均有城中园林、中隐于市的传统,但是“园林城市”这个特定的称号在1992年之后,便有了其既定的内涵。即依据《国家园林城市标准》的要求评出的“分布均衡、结构合理、功能完善、景观优美,人居生态环境清新舒适、安全宜人的城市”。

园林城市已经从学术上的一个概念通过管理层的力量转化为了国家政策评估行为。国家园林城市的建设、评估已经相对成熟与模式化并有了自己的指标。而对于山水城市这个概念提法目前还没有做到这个程度。

2.2 山水城市与生态城市

相对于上文提到的“山水城市”的来源,联合国教育、科学及文化组织在其“人与生物圈计划”中提出“生态城市”之提法,指“人与自然和谐共生的美好家园”。但是生态城市的创建可操作性比较弱。在这点上,生态城市的概念提法与山水城市有共同的地方。我国建设部于2004年9月向全国范围内发布建设“生态园林城市”之呼吁,列出构建生态园林城市之新方向:在于落实以人为本,全面、协调、可持续的发展观,推动我国城市的可持续发展。而建设“生态园林城市”则成为达成生态城市的过程性标的[8]。

3 福州的“山水城市”建设

3.1 建城历史

位于闽江流域福州平原的福州城,于约公元前202年(西汉初,无诸被封为闽越王)的闽越国始建立都城——“都冶为城”,这是福州建城的开端。《闽都记》上记载:“将军山一名冶山……闽越故城”。冶城傍山设壁垒,四周绕水,形成得天独厚的防御山水形势。到西晋时期,郡守以原先都城过于狭小为由始建城池,是为“子城”。曾传时任郡守(严高)就建城问题问询风水大师郭璞,后人认为经郭璞指点过的山脉存龙脉之应和。唐五代时期,内城“子城”不能满足发展需求,“四十里”罗城环绕子城筑造而就。《榕城景物录》就记载:罗城南关……舟楫云排,两岸酒市歌楼。从闽越到汉、唐直至明清至今,2 000多年以来福州城不断扩张建设。

3.2 福州城历史山水格局

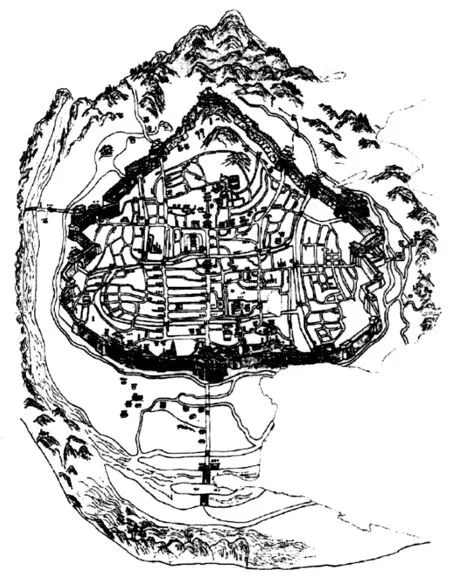

在20世纪末,研读过一张1817年的清代福州城舆图(见图1)[9]之后,吴良镛先生发出感慨,认为福州城足以称之为东方城市设计之佳例。福州城重要特征是“城在山中,山中有城”,山城相绕。东为文林山(旗山),西为金鸡山(鼓山),有“左旗右鼓”之称;城市本身乃囊括了“三山”(乌石山、玉屏山、于山),成犄角之势[9]。闽江沿城西、南侧蜿蜒而过,北山双溪东、西环城而下,汇入闽江,在城西侧汇为东西二湖,旧称“二湖吞吐缭绕若带”,为风景旅游胜地。西湖原为“五代闽国之王家苑囿,宋代以来更是成为古城西郊最负盛名之公共园林风景区”[10]。历史上在进行都城建造的时候,同步实施了水系整改,因此福州城可运用潮涨潮落,直通闽江,形成通川之便利[9]。闽江由福州城西北口入,至淮安分为两支(现今北支仍名为闽江,南支谓为乌龙江)。福州旧城以北支划分内外。从该图看出,福州城的山水格局可概括为“山中有城,城中有山,襟江带湖,东南并海”[10]。

图1 清代福州城舆图

福州的山水格局截至20世纪70—80年代,大抵保留完好。80年代往后,由于城市建设的连续扩张,山水格局面貌逐渐发生了变化。

3.3 福州城山水格局现状

福州城的山水格局大抵保留。三山留存,闽江绵延至今,晋安河及其组成的分支朔洄蜿蜒福州内城。不过东西二湖,仅存西湖。闽江北支倒是沿岸建设了包括南北江滨在内的不少公共园林绿地。内城三山(于山、乌山、屏山),山脉植被尚留,但其风景面貌与往昔已大相径庭。乌山多驻政府机关、事业单位;屏山原景点多遭破坏。由于城市建设的缘由,山体周围多建高楼,打断了原先市民观望三山之视觉通廊,并且降低了三山之可达性。

3.4 福州城山水格局建议

观之传统山水观,山水城市的建设构想更符合我国的国情与民族气质。以福州为例,从传统堪舆、审美欣赏与市民使用度出发,对现在福州城之山水城市建设提出陋见。

3.4.1 保护传统城市山水格局

历经2 000多年之后的福州城,其山水骨架与城市轮廓轴线已逐渐稳定,只是近二三十年来扩张比较快速。福州城先天城址选址条件尤佳,拥有得天独厚的自然环境:南面闽江,余三面绕山,古城内外拥13座大小峰峦叠嶂,城造于丘陵盆地之中。符合我国古代“风水说”和山水画描绘的理想的景观模式。[11]

无论从传统堪舆还是现代生态角度分析,对于福州城的山脉水系都应该持一种保留,并且适当恢复的心态。保有福州城原有山水之格局,并在个别节点上予以适当强化。这是山水城市建设之前提,在此基础上,方能谈论审美欣赏与市民使用。

3.4.2 凸显审美景观

福州城关于建设山水城市中的山水审美问题应从两方面予以塑造彰显。一是突出原有之山水城市建设“一池三山”意向。一池三山摩传统神话之三仙山与一岛(东海中有瀛洲、蓬莱、方丈)。一池三山模式是我国山水神仙思想在古典园林中根深蒂固的体现,已经从意识形态的认同转为了实体审美上的欣赏。古城中屏山、于山、乌山暗喻东海三山,不过在福州城的“山水城市”建设中,这个池,并非水中物,而是福州城连绵之屋顶从鸟瞰角度上仿若池水。福州传统地域建筑类型中最富特点的是形似马鞍的“马鞍墙”,呈“几”字形起伏排列。古城内连绵起伏的大量“马鞍墙”奔腾蜿蜒,同群山互相呼应,一起构成波澜壮阔的画面。波浪一样的建筑群屋面轮廓,衬托出三山两塔之秀丽,所有这些一起完成“一池三山”的神仙意境。[10]。这在古城之福州自然是如此的,但在今日之福州城,城市之天际线不再低矮顺滑平缓,自是难的,只是有赖于后来之规划与城市设计罢了。二是选择性打通保留城内诸山之景观视觉通廊,使在城内便可望地见山。城内由于经济发展的需要,近二三十年来建了许多高层建筑于山脚或毗邻山脚之处,这很大程度上阻碍了对于山之观瞻。因此,在往后的规划中,应该有意识地控制这一点。

3.4.3 增加市民体验设施

园林几大类中最盛为私家园林,公共园林于末期才出现萌芽。但山川名胜由于宗教之原因在相当程度上起到了公共园林之先导作用。在市民使用这一块,天地之山水,对于往来的人们总是持一种开放接纳的姿态。这一点,从古至今,一脉相承。现在,所要做的即是强化提升市民使用。使福州城各山水的可达性提高,则市民欣赏、受用古城之山水的可能性也随之提高了。山水可达性之提高有赖于绿色基础设施之完备情况。驻留场地提供、路径的完备是其中的功课。

4 结语

综上,在我国传统山水观的起源里,山水有其独特的审美,并且,经过世世代代国人的智慧,我国已完备了一套山形水势之堪舆之法。自改革开放以来,福州城格局扩张比较迅速。现今的福州城是在这样的日月积累之后的产物。对于已有的城市山水脉络,应持一种尊重的态度,在此基础上,适当打造山山水水的景观视觉通廊,恰当提高城中山山水水之可达性,这为福州城“山水城市”建设之经由之路。