装配式建筑发展趋势分析及其管理思路初探

倪君照

(厦门理工学院,福建 厦门 361024)

装配式建筑的历史可以追溯到17世纪向美洲移民时期,那时就已经开始产生对装配式建筑的关注。随着科学技术的逐渐发展,各个国家建筑业的建造技术水平也随着人们需求增加而不断进化。建筑装配式作为近代建造方式变革中的代表之一,其建造方式所带来的简化施工流程、节能环保、高性价比等特点使其逐步成为建造行业的主流方式,得到了美国、日本、新加坡等越来越多国家的关注和深入研究,发展日趋成熟并快速推广。

1 装配式建筑简述

装配式建筑是指预先于工厂中进行那些在传统建造方式中需要大量现场作业的工作,再将建筑所需且在工厂预制加工完成的构件和配件(例如预制柱、预制梁、楼板、墙板、楼梯、阳台等)运送到指定地点,最终通过标准的连接形式在现场装配安装而成的建筑。从材料形态上分,装配式建筑主要分为预制装配式混凝土结构建筑、装配式钢结构建筑、装配式木结构建筑三大类。按照预制构件的形式和施工方法,装配式建筑分为砌块建筑、板材建筑、盒式建筑、骨架板材建筑和升板升层建筑等五个类型。

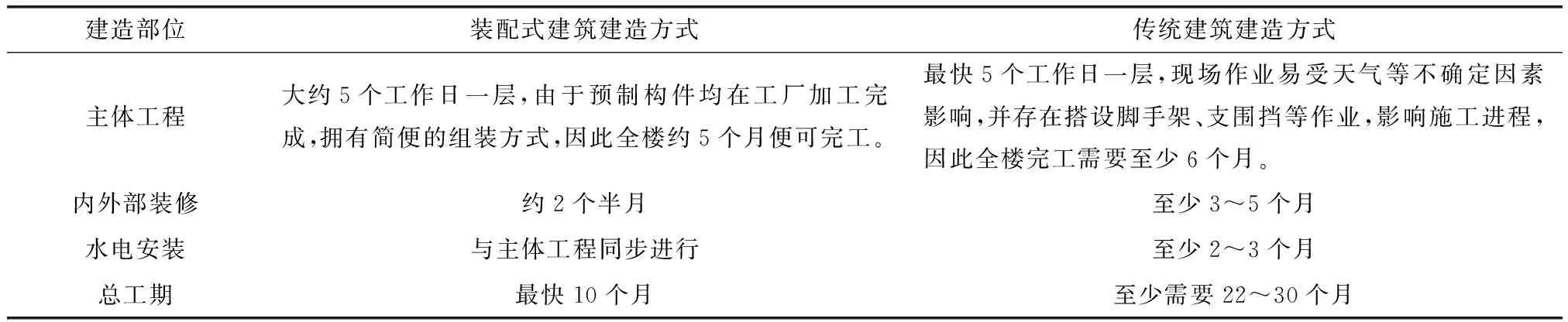

与传统现浇混凝土方式建造的建筑相比,具有施工流程的差异性,节省施工作业时的优越性,具体以一座30层精装修建筑为例,进行施工耗时对比情况(见表1)。

表1 两种建设方式耗时对比

同时,装配式建筑可节约钢筋水泥20%~30%、节约木材80%,降低水消耗60%,在构件标准化、质量可控、建造难易度、现场施工效率、性价比、现场安全、节能环保、信息化程度等方面具有显著的优势。[1-8]其不足之处主要体现为构件运输成本的提高、构件尺寸受限于工厂加工机械且在中高层建筑施工应用中有很大局限,并可能存在防火防潮抗震能力较弱的隐患。

2 装配式建筑的发展现状

2.1 国外装配式建筑发展现状

装配式建筑在国外的应用已较为普及,占建成建筑中的比例较高。日本于1968年就提出了装配式建筑的概念。1990年,推出了中高层装配式建筑生产体系。日本装配式建筑业从“追求数量”到“数量质量并重”再到“综合品质提升”三个阶段,经历了标准化、多样化、工业化到集约化、信息化的不断完善和演变过程。从20世纪60—90年代,日本装配式建筑占所有建筑比例从10%提升到28%左右。现如今,日本装配式建筑建造中多以预制装配式混凝土PC结构为主,同时在多层建筑中采用大量钢结构集成建筑和木结构建筑,占总建筑比例的90%。

美国装配式建筑盛行于20世纪70年代。1976年,美国国会通过了《国家工业化住宅建造及安全法案》,同年开始由HUD(美国住宅与都市发展部)负责出台一系列严格的行业规范标准,包括《联邦装配式住宅建设和安全标准(FAHCS)》等,并在如今又产生了包括现在,又出台了美国土木工程师学会(ASCE)等协会的技术规范。美国房屋构件的专业化、规范化、商品化、系列化程度很高,并且性能完善、有很大通用性,现在的装配式住宅也更加注重美观、舒适性及个性化,用户们可以根据需求来选购产品进行建设。[2]

新加坡装配式建筑以剪力墙结构为主,2017年装配率达到70%,大部分为塔式或板式混凝土多高层建筑,装配式施工技术主要应用于组屋建设。该国拥有着三大特色的建筑,交织大楼、天空之城以及称为“会呼吸的花园酒店”的皮克林宾乐雅酒店,均是采用预制构件建造完成的。

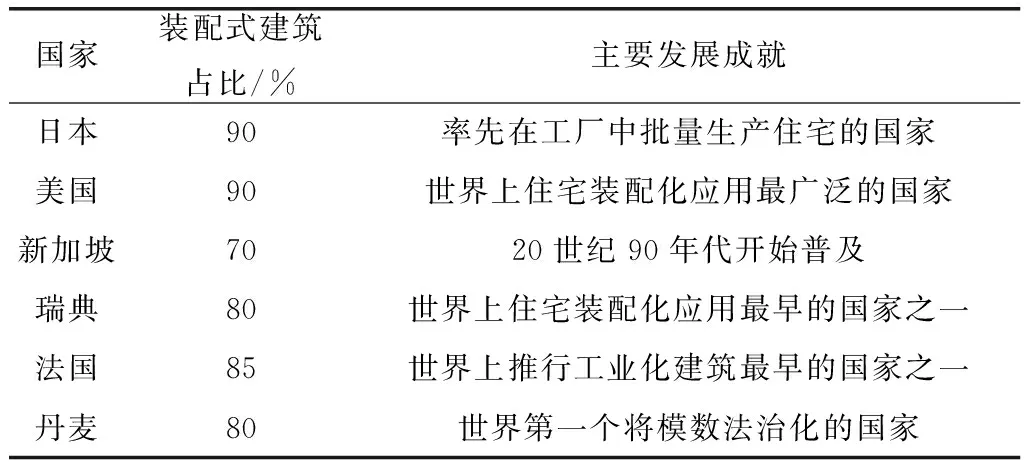

瑞典以90%的房屋为木结构建筑为主,是装配式建筑的世界领先者。该国多达84%的瑞典独立式住宅拥有预制构件,装配式木结构产业链极其完整和发达,表2是2017年全球装配式建筑市场规模情况。

表2 2017年全球装配式建筑市场规模情况

2.2 国内装配式建筑发展现状

根据《中国装配式建筑行业市场前瞻与投资规划深度分析报告》数据显示,截止2017年全球装配式建筑市场规模达到了1 857亿美元,市场增速保持在10%以上。这主要是由于中国装配式市场的快速发展,图1为2011—2017年中国装配式建筑行业总产值统计情况。

图1 2011—2017年中国装配式建筑行业总产值统计情况

2.2.1 国内装配式建筑发展

我国的装配式建筑发展经历了三大阶段。

第一阶段为20世纪50—80年代的学习和研究期。我国于五六十年代开始了对装配式混凝土建筑设计及施工技术的研究,形成了一系列装配式混凝土建筑体系。80年代初提出了“三化一改”方针,要求建筑实现设计标准化、构配件生产与工厂化、施工机械化以及进行墙体改造。

第二阶段是20世纪80年代至2000年的探求期。1980年住房开始实行制度上的改革,经历了试点售房、提租补贴和以售带租等改革阶段,住房建设规模空前迅猛,这个阶段给我国建筑工厂化探索打下了基础。

第三阶段为2000年至今的集中快速发展期。装配式建筑因其建造速度快、材料节能环保、性价比高、安全水平高等优点受到青睐。建筑企业如万科、宝业集团等,进行了针对适用于我国国情的装配式技术研究及生产,在全国各地不同地形地貌上进行试点装配式建筑的建造,并先后取得一些成就。

2.2.2 国内装配式建筑现状

我国装配式建筑开工面积由2015年的7 360万m2增长到2019年的4.18亿m3(占新建建筑面积的比例约为13.4%),复合增速达55%。

2019年,重点推进地区(京津冀、长三角、珠三角三大城市群)新开工装配式建筑占全国的比例为47.1%,积极推进地区(常住人口超过300万的城市)和鼓励推进地区(其余城市)新开工装配式建筑占全国比例的总和为52.9%,装配式建筑在东部发达地区继续引领全国的发展。与此同时,其他省市也推进装配式的发展。上海市2019年新开工装配式建筑面积3 444万m2,占该地区新建建筑比例的86.4%;北京市1 413万m2,占比为26.9%;湖南省1 856万m2,占比为26%;浙江省7 895万m2,此为25.1%。江苏、天津、江西等地装配式建筑在新建建筑中占比均超过20%。

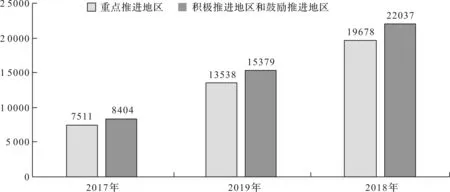

从图2统计的近3年情况上来看,重点推进地区新开工装配式建筑面积分别为7 511万m2、13 538万m2、19 678万m2,占全国的比例分别为47.2%、46.8%、47.1%,这些地区装配式建筑政策措施支持力度大,产业发展基本条件好,形成了良好的政策气氛和市场环境。

图2 近3年三类地区装配式建筑新开工面积

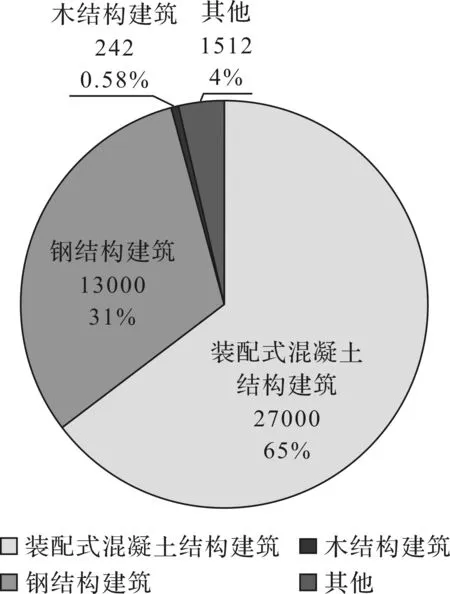

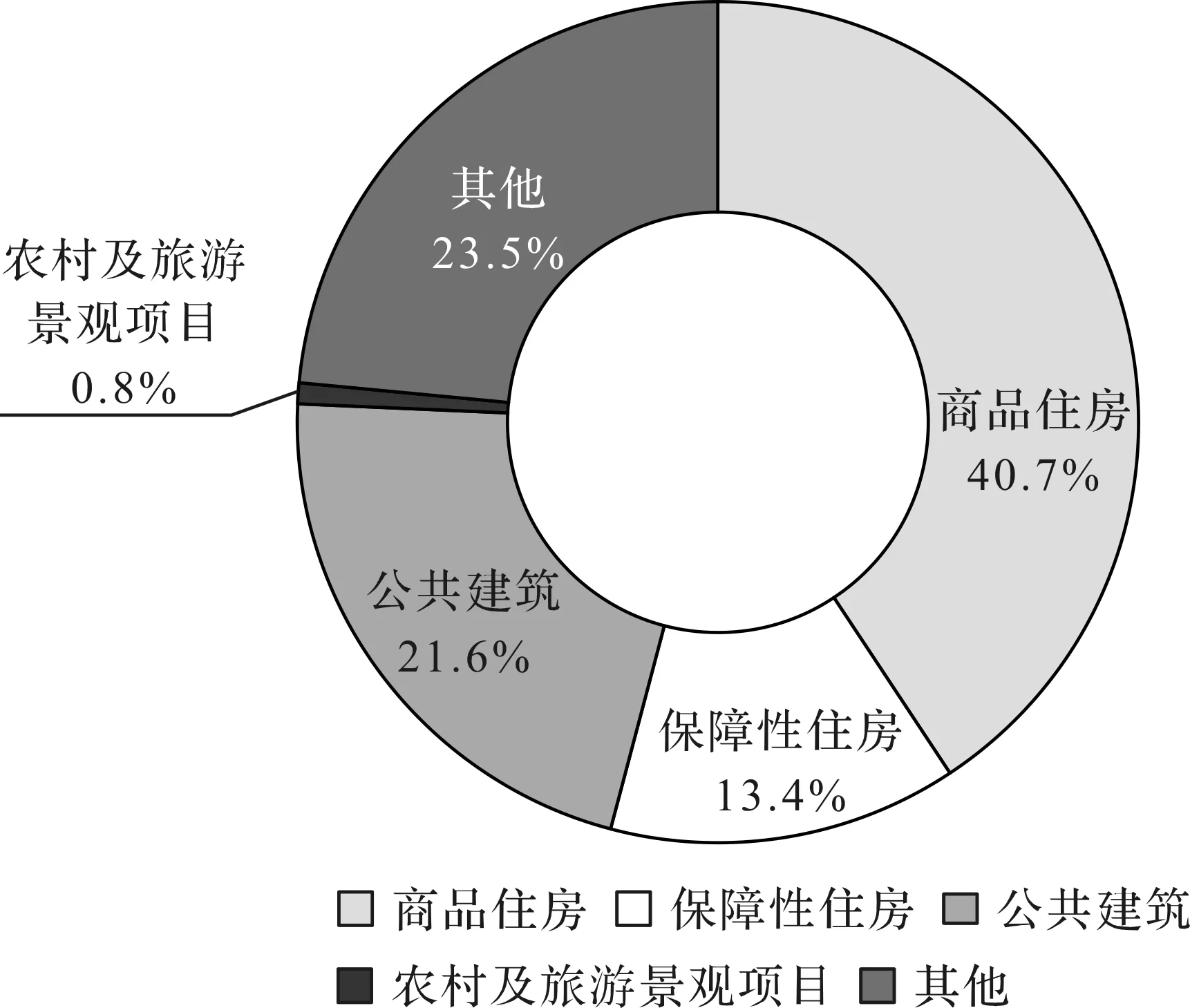

再从图3结构类型和图4建设用途来看,我国还是重在建设装配式混凝土结构建筑,并且多用于商品住房。

图3 2019年装配式建筑面积(按结构分类)

图4 2019年装配式建筑面积(按建筑用途分类)

3 我国装配式建筑产业的不足

3.1 标准化程度低

建筑行业内适用于装配式建筑的国家级规范、标准和图集寥寥无几,能够查询到的仅有15份,并且均为2017年及以前出台,如设计图集仅有2015年发布的《装配式混凝土结构住宅建筑设计示例(剪力墙结构)》(15J939-1);并且也没有有效地覆盖装配式建筑的全部生产环节,只发布了一些推广装配式建筑的政府意见书,例如各地区《关于推进装配式建筑发展的实施意见》《关于大力发展装配式建筑的指导意见》等,无法有效约束装配式建筑的设计、生产、施工、验收等环节的产品质量。再者,各地方政府相继出台有关装配式建筑的政策,但几乎每个地区都有自己对装配式建筑的设计规程,基本上没有统一标准。总的来说,现行的行业标准对装配式建筑发展的促进作用非常有限。[4]

3.2 产业链不连续

在没有完整的装配式建筑建设规范的前提下,装配式建筑的勘察设计、生产准备、现场施工、竣工验收等环节也会缺乏标准,并且也会因为缺少适用的清单定额而难以实现概预算的过程。在勘察设计阶段,由于装配式技术的新颖,会存在企业对装配式建筑的特点、技术、生产工艺等缺少足够深入研究的情况,以至于设计产品不规范;在工厂生产预制构件的阶段,会因为原材料缺少统一标准,难以保证装配式预制构件的质量;在现场施工阶段,施工单位对装配式建筑的结构特点认识不足,施工时可能存在缺少对预制构件的连接节点处进行应有处理的情况方式,从而导致建筑成品质量很差。

3.3 专业人才不足

一方面,在工厂已经加工完成装配式建筑构件的情况下,由于施工现场仅需工人进行放线定位、预制构件的安装或少量现场制作的工作,从而会导致传统建造方式中的工序,如绑钢筋、支模板、浇筑混凝土等的减少,因而常见的工种,如钢筋工、木工、混凝土工等的需求在装配式建筑建造过程中急剧下降,相反具备装配式施工技术的工人又比较稀缺。另一方面,BIM技术、3D打印技术、VR技术等新技术在装配式建筑的初步设计、现场施工等过程中应用广泛,但是又严重缺少掌握相关技术的专业人员。

4 提升装配式建筑管理建设的思路

基于以上装配式建筑行业存在的问题,本文提出了装配式应当具备的管理思路。装配式的管理应着手于设计、构件生产及运输、施工等,提高技术水平和工程质量,促进建筑产业转型升级。

4.1 设计管理

从事设计的企业应当积极运用BIM等新技术,推广通用化、可视化、标准化、模拟化设计方式,实现对建筑工程设计和建设多方面、精细化的管理,以保证绿色建筑的产生。[5]例如,根据受力的不同,预制构件可分为竖向构件、水平构建及非受力构件,每一个构建的材料、形式等都要按照一定的标准执行。并且在高层建筑作业中应当采取2017年6月8日起由住房和城乡建设部组织编制的标准,遵守编制顶层设计的“四个基础、五个方向、六个原则”的特点。[6]

4.2 构件生产及运输管理

在设计标准化的前提下,促进构件生产方完备产品种类和规格,促进规范化、专业化、系统化、信息化的生产,改进物流管理,合理进行组织配送,保证运输道路平整,防止运输不当导致的构件碰撞、变形,并规定运输车应有固定构件及防撞等措施。

4.3 现场施工管理

4.3.1 施工人身安全管理

规定现场作业人进场必须佩戴带有自己身份认证的安全帽,并在现场布置智能监控以实时检查人们佩戴安全帽情况。在高空作业时,必须佩戴防护措施,还应有吊装安全、用电安全、临边防护等管理。

4.3.2 吊装安全管理

在吊装装配式构件的过程中,根据现场施工实际情况应当制定相应的安全管理措施。进行塔吊操作的工作人员必须配备相应的执照证明,进行操作时应当严格按照规范,并及时检查设备的有效期,对设备进行按时检修,而无证上岗、不遵守规范操作和机械逾期延用等情况都是禁止出现的。

4.3.3 预制构件的存放管理

预制构件的临时堆放场地需在吊车作业范围内且应避免放置于在吊车工视线盲区,应按吊装顺序、构件规格、品种以及构件所用楼号等进行分区配套摆放构件堆场,不同堆场之间应当设置宽度为0.8~1.2 m的通道,并做好相应的排水措施。

4.3.4 预制构件的装配管理

进行连接的装配式构件应有标准的连接方式,需要有相应的专业人员指导,防止产生因连接错误而导致的废件。当然,设计、生产、施工的标准化必须建立在有行业规范标准的前提下,因此,国家应当建立完整覆盖包扩设计、生产、施工、验收等全过程规范体系,明确在不同环境下需要达到的建造质量、构件生产时所使用的原料标准、在施工时应当做好的一系列相关准备。

4.4 装配式专业人才培养

BIM等技术的兴起加速了建筑业的进化,解决了人们无法用图纸直观看出建筑的弊端,从而加速了整个工期的进程。高等院校应当顺从市场需求,做到学校、企业、政府三方合作,推装配式建筑设计进程、优化施工管理人才培养。由于技术的更新速度较快,在师资方面,学校应当联合企业、政府定期进行培训,以保证教师的专业知识的更新;在学生的专业培养方面,学校和老师可以定期邀请相关经验丰富的施工企业中的专业人士或是资历深的教授来给学生开专题讲座,也应统筹安排专业基础知识的学习、专业软件和技术的实践操作,并应当给予学生一定的时间到现场参与实践学习。注重学生的实际操作培养,在不久的将来为企业输送专业人才。

5 结论

装配式的发展正如我们所见的一样日新月异,截至目前,装配式建筑成功的典例已经坐落于世界上诸多国家,具备诸多优势和特点的装配式建筑必将继续发展,不断升华,最终形成现代化建筑的一种全新模式。现在的装配式建筑还有它的不足之处,但是只要国家政府不断地坚持探究下去,装配式建筑必然会迎来更加辉煌的明天。