《淮南子》“和、缪”及相关问题再探

刘 勇

“和”“缪”这两个阶名,于文献中最早出自《淮南子·天文训》。曾侯乙编钟出土以后,学者们发现早在战国早期,这两个字已经在曾国乐律体系中使用,一个阶名,一个律名,意义和位置都与《淮南子》所记载不同。这显然是个十分有意义且具有挑战性的课题,因此立即吸引了大批学者投入了研究。《天津音乐学院学报》2017年第1期荆建华的文章《“和”、“穆”研究的回顾与思考》一文,对40年来围绕这些问题的研究成果作了综述,并对“比于正音”问题提出了自己精彩见解,笔者因此不再赘述,而主要就其他几个关键问题谈一下自己的思考。

由于“和”“缪”问题出自《淮南子·天文训》,而且不是一个孤立的问题,所以在此将原文引出,以便分析:

道曰规,始于一,一而不生,故分而为阴阳,阴阳合和而万物生,故曰:“一生二,二生三,三生万物。”天地三月而为一时,故祭祀三饭以为礼,丧纪三踊以为节,兵重三罕以为制。以三参物,三三如九,故黄钟之律九寸而宫音调。因而九之,九九八十一,故黄钟之数立焉。黄者土德之色,钟者,气之所种也。日冬至,德气为土,土色黄,故曰黄钟。律之数六,分为雌雄,故曰十二钟,以副十二月。十二各以三成,故置一而十一三之,为积分十七万七千一百四十七,黄钟大数立焉。凡十二律,黄钟为宫,太簇为商,姑洗为角,林钟为徵,南吕为羽。物以三成,音以五立,三与五如八,故卵生者八窍。律之初生也,写凤之音,故音以八生。黄钟为宫,宫者,音之君也,故黄钟位子,其数八十一,主十一月,下生林钟。林钟之数五十四,主六月,上生太簇。太簇之数七十二,主正月,下生南吕。南吕之数四十八,主八月,上生姑洗。姑洗之数六十四,主三月,下生应钟。应钟之数四十二,主十月,上生蕤宾。蕤宾之数五十七,主五月,上生大吕。大吕之数七十六,主十二月,下生夷则。夷则之数五十一,主七月,上生夹钟。夹钟之数六十八,主二月,下生无射。无射之数四十五,主九月,上生仲吕。仲吕之数六十,主四月,极不生。徵生宫,宫生商,商生羽,羽生角,角生姑洗。姑洗生应钟,比于正音,故为和;应钟生蕤宾,不比正音,故为缪。日冬至,音比林钟,浸以浊。日夏至,音比黄钟,浸以清。以十二律应二十四时之变:甲子,仲吕之徵也;丙子,夹钟之羽也;戊子,黄钟之宫也;庚子,无射之商也;壬子,夷则之角也。(1)引自“中国古籍全录”网络版。此为有意为之,因为此版本保留了导致黄翔鹏错误的原始错误。

一、文献中的问题

1.关于“徵生宫,宫生商”

前引原文中的这一段话,讲了以下几个问题:

1.黄钟之数81。

2.黄钟大数177147。

3.从“凡十二律”始,黄钟均的五正声。

4.从“物以三成”始,讲“音以八生”,意思应该是八八为伍,隔八相生。

5.从“黄钟为宫”始到“极不生”止,讲十二律律数及与十二月的对应,十二律相生次序。

6.从“徵生宫”始到“故为缪”止,讲五正声与二偏音的产生及名称。

7.从“日冬至”始至最后结束,讲十二律对二十四节气时二至所对应的律,以及由干支搭配而成的黄钟的五种宫调(“五子”),用的是“之调式”表述法。

前四个问题只是一般叙述,没有歧义。第五个问题涉及几个方面的对应,唯“律数”问题比较复杂,业内学者对其展开研究者颇多,有陈应时(2)陈应时:《〈淮南子〉律数之谜》,《乐府新声》,1984年,第3期。、郑荣达(3)郑荣达:《淮南律辩—评〈淮南子〉在历史中的作用》,《黄钟》,1987年,第1期。、李玫(4)李玫:《淮南律数新解》,《中国音乐学》,2010年,第3期。等,笔者在《汉代律学概览》一文(5)刘勇:《汉代律学概览》,《中国音乐学》,2003年,第1期。中也表达了自己的看法,在此不赘述以上研究。

第六个问题,就比较复杂了,“和”“缪”的问题就出自这里。这段文字,吸引古今许多人参与了研究。据李玫《淮南律数新解》一文,南朝何承天、唐朝李淳风、明朝刘绩、清朝王念孙、王引之、李光地、胡彦升等人,都曾纠结于这一段文字。读这一段话,疑窦丛生。扑面而来的,就是“徵生宫,宫生商”这句让人摸不到头脑的话。前述古人除胡彦升外,以及部分今人(丘琼荪、黄翔鹏),似乎都认为应校改为宫生徵,徵生商,如此才合乎相生逻辑。李玫则认为,“在漫长的岁月中,仅清中叶学人胡彦升对这段内容有精辟见解,他看到了这是五行观念使然,认为‘“徵生宫”以五行相生言;“宫生徵”以五声相生言’。以五行相生法则而言,五音在这样的框架内可以构成自循环。”(6)同注④,第132页。即,胡彦升认为,这段话前面是在按照音律逻辑讲生律,而从“徵生宫”开始,就按照五行相生的逻辑来讲五声了。其次序是徵(火)—宫(土)—商(金)—羽(水)—角(木)。

虽然笔者觉得按照五行来解释此句是精彩的,但是通读此段,仍有突兀之感:原文在“徵生宫”之前,一直在讲十二律相生,每个律名伴随律数、月份,不存在其他隐含的意义;后面要讲的也是生律,即二变的生成和各自的阶名,虽然出现了律名阶名的转换,但都明摆在字面上。为什么独独中间这一句话在讲五声相生的时候,不按照五声自身的逻辑而突然转向五行的逻辑?并且将这种逻辑隐藏在五声背后?这样说话,岂非有点怪异?况且,除“徵生宫、宫生商”外,商生羽,羽生角,也不能说一定都是按照五行,因为按照五声也是对的。所谓“以五行相生言”,会不会是由于错误造成的巧合呢?不能肯定,但有可能。既然并非一定是五行,那么按照何承天等人的“理校”改为“宫生徵,徵生商”,明明白白地讲,与后文连接起来就是五声与二变的相生关系,于理岂不更加通顺?

当然,这就涉及一个如何对待文献的问题。文献学讲究不能随便怀疑文献,这当然是对的;但是文献有时候会出问题,也是实情,否则就不会有各种校勘工作了。《淮南子》也不例外,古今校注者很多,找出的问题也很多,“徵生宫,宫生商”即为一例。诚然,这一例尽管存在表达含混,引发歧义的问题,但没有导致严重的后果,而以下的2、3两个例子,则成为“缪、和”问题的关键。

2.关于“角生姑洗”

这是包括在第六个问题中的一个分支问题,但十分重要。原文中,“角生姑洗”前面本来是用五正声的阶名来说话的,五正声结束,即将要介绍二变的时候,不再用阶名,而突然改为律名。这句话,引出的问题极多,第一个问题就是“角生姑洗”。第三段引文,在“徵生宫”之前都是以黄钟律为标准进行讲述的,第三个问题虽然话题是十二律,实际上也是讲的黄钟均。到了这里,难道这里会突然转到仲吕均?因为只有仲吕均的角(南吕)才能生出姑洗。黄翔鹏先生就是按照字面的意思,认为这里讲的是仲吕均。(7)黄翔鹏:《曾侯乙钟、磬铭文乐学体系初探》附论《释“穆、和”》,《音乐研究》,1981年,第1期,第48页。上海古籍出版社1989年9月出版的清代庄达吉校本、中华书局1989年5月出版的近人刘文典《淮南鸿烈集解》(以庄达吉校本为底本),都是较流行的版本,皆作“角生姑洗”。《淮南子》版本很多,此处是否全为“角生姑洗”,暂无条件一一查对。但也有不同的见解:清人王引之,认为“角生姑洗”应为“角主姑洗”,“生”为“主”之讹。(8)刘文典:《淮南鸿烈集解》,北京:中华书局,1989年,第113页。此校精彩,吴钊(9)吴钊:《“和”、“穆”辨》,《中国音乐学》,1992年,第4期,第121页。、李玫(10)丘琼荪:《历代乐志律志校释》第二分册,北京:人民音乐出版社,1999年,第102页。等学者都是认可的。笔者也认为此校合理,因为在“角生姑洗”之前,一直在讲生律,已经连续用了15个“生”字,可能稍一疏忽,就连续下来了。丘琼荪先生疑“角生姑洗”当为“角為姑洗”,(11)李玫:《淮南律数新解》,《中国音乐学》,2010年,第3期,第132页。字形差距大了点,但是有道理。黄先生可能没有注意到前人的校注?以先生之文献功夫,可能性不大。但他在文章中列举了大量的旧注,确实没有这一条。不管怎样,他就是按照仲吕均理解的,并以此为理论支柱继续延伸的。笔者认为“角主姑洗”应该是对的,拿仲吕均作标准来讲基本理论的,还没见过。

那么,为什么前面用阶名,到了角就要转换成律名呢?这种做法很奇怪,如果作者是想说变宫为和,变徵为缪,为什么不接着用阶名,而改换律名呢?须知一个律名可以担当所有阶名,是没有固定阶名的。可能作者想强调这两个偏音的特殊性,故而用了律名?但是用完了律名,又转回到阶名,真的不知何意。这种用法,搞不好容易造成麻烦(后论)。现在暂时放下这个问题,来看下一个问题。

3.关于“日冬至,音比林钟”

这是第七个问题中的重点。字典中“比”的词义很多,基本意义是并列、并排。现在要谈这个具体问题,就要看这个“比”在上下文中的意义。在《天文训》原文中,“比”是“对应”的意思:“斗指子则冬至,音比黄钟。加十五日指癸则小寒,音比应钟。”(12)《淮南子·天文训》,上海:上海古籍出版社,1989年,第30页。这相当于《吕氏春秋》里的“中”。在原文的另一处,同样的意思,用的是“受”字:“指寅,则万物螾螾也,律受太簇;太簇者,簇而未出也。指卯,卯则茂茂然,律受夹钟;夹钟者,种始荚也。”(13)同注,第33页。在本文前引的一段话中,除了“比于正音”的比以外,还有一处,就是:“日冬至,音比林钟,浸以浊。日夏至,音比黄钟,浸以清。”

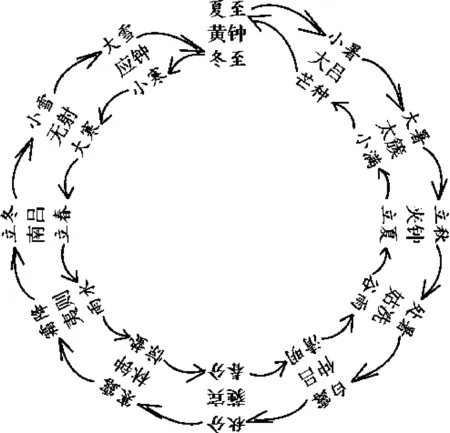

“日冬至,音比林钟”,就是现在要谈的问题。这个“比”,也与前面的“比”相同,是“对应”“中”“受”的意思。但是,这个“音比林钟”,应为一处讹误。首先,此处已经前人校勘,改为“音比黄钟”。清代庄达吉校本已经是“音比黄钟”,近代刘文典《淮南鸿烈集解》也是“音比黄钟”。但是,《淮南子》版本极多,其中肯定还有未经校改的。下文将要重点讨论的黄翔鹏先生的《释“穆、和”》一文,采用的就是一种未经校改的版本,但到底是哪种版本,先生没有讲明。笔者为了与黄先生的文章对照比较,才从网上找来一种未经校改的版本放在这里,以供分析。其次,从《天文训》本文中,也看不到林钟曾经“比”过冬至,与林钟对应的是惊蛰和寒露。此前的《吕氏春秋》《礼记·月令》中都是十二律比十二月,冬至比黄钟,夏至比蕤宾。《淮南子》是以十二对二十四,一个律对两个节气。十二律从冬至黄钟(正律)起转了一圈,才对应了节气的一半,夏至走到了黄钟(倍律),再从夏至黄钟逆行转回到冬至黄钟(正律)。第一圈是按照黄钟(正律)—应钟—无射……的顺序,即浸以浊的逆时针方向转的;转到夏至黄钟(倍律)以后,开始转第二圈,这一次是按照黄钟—大吕—太簇……的顺序,即浸以清的顺时针方向转,渐次回到黄钟(正律)。所以,冬至夏至都是黄钟。蕤宾,在这两圈中对应的是春分和秋分(见图1)。

图1.十二律对应二十四节气(尹蕾制图)

与其他版本和本电子版前文对照,可知“日冬至,音比林钟”为讹,应校为“音比黄钟”。

对于“音比林钟”,发表意见的还有清人王引之。他的观点有点奇特,居然认为“音比黄钟”和“音比林钟”都是错的,应该是“音比应钟”。(14)刘文典:《淮南鸿烈集解》,北京:中华书局,1989年,第101页。《宋书·律志》《晋书·律志》都保留了“音比林钟”,看来这个错误出现较早。但是东汉高诱作注时,在“音比黄钟”下面只说了“黄钟十一月也。钟者,聚也,阳气聚于黄泉之下也”,并无校改之意。看来这个错误出现在高诱之后。

这个校勘非常重要。因为在《释“穆、和”》一文中,黄翔鹏先生没有认为或者没有觉察到这是一处文献错误,而是将黄钟是林钟的“下五度”这一关系作为另一个理论支柱继续衍展下去。黄先生认为《淮南子》讨论“和”“缪”的目的是用这两个阶名来比附冬至和夏至两个节令,而夏至黄钟低于冬至林钟一个纯五度。但在音律与节令的对应关系上,即便是十二律对十二月,冬至与夏至也不是纯五度,无法对应,于是先生到曾侯乙钟铭文中去找,找到了那里的阶名“和”(F)与律名“穆音”(bB)符合纯五度关系;又到古琴调弦法中去找,找到了古琴正调和蕤宾调的关系,符合纯五度关系,与自己的想法吻合了。(15)《淮南子》,〔清〕庄达吉校本,上海:上海古籍出版社,第30页。但是,如果“日冬至,音比林钟”是错的,这一切就都错了。

以上说明,文献不但会有问题,而且有时会是关键问题。丘琼荪先生在校释《宋书·律志》时,认为“角生姑洗”和“徵生宫,宫生商”为错,并感叹:“可见淮南亦不能无误也。”(16)黄翔鹏先生对这些问题从阐述,见《曾侯乙钟、磬铭文乐学体系初探》附论《释“穆、和”》,《音乐研究》,1981年,第1期,第47—50页。但是他并没有发现“日冬至,音比林钟”这一错误。

4.关于“比”与“和、缪”

现在只剩下“比于正音”和“不比正音”了。前面说到,同一种意思可以用不同的词语来表达。那么,同一个词,是否可以表达不同的意思呢?我们先来看看古今学者是怎样理解这个“比”字的。清王引之言:“比,入也,合也。”(17)同注,第114页。就是加入正音行列,具有正音身份的意思。黄翔鹏先生也是这个意思,他在文中把仲吕(和)作为仲吕均的宫音,认为穆是无射均的宫音,纳入正音行列。(18)黄翔鹏:《曾侯乙钟、磬铭文乐学体系初探》附论《释“穆、和”》,《音乐研究》,1981年,第1期,第48、51页。而吴钊先生则说,“其变徵‘穆’与正音徵相隔一律,可相比应”,(19)吴钊:《“和”、“穆”辨》,《中国音乐学》,1992年,第4期,第120页。看来他是把“比”理解为“比邻”。

对于这个问题,笔者自己的理解是:这个比,在这里是“比邻”之义,但不是在音阶中比邻,而是在五度链中比邻,而且是专对偏音而言的。荆建华先生在《“和”、“穆”研究的回顾与思考》一文中对此有精彩的论述,且发表在笔者之前,故在此转引他的论述。他说:“从‘姑洗生应钟,比于正音,故为和’一句看,‘正音’当从姑洗、应钟二律中确定。应钟非正音,而姑洗所应的阶名‘角’为五正音之一,且应钟由姑洗五度所生,与姑冼‘比’即相邻,故将应钟以‘和’名之。接下来‘应钟生蕤宾,不比正音,故为缪’,这里的蕤宾是由应钟相生而得,但由于应钟不是正音,自然蕤宾与正音‘不比’,为别于‘和’,称之为‘穆’。如此,《天文训》中的‘和’为变宫(律应钟)、‘穆’也确为变徵(律蕤宾),此与曾钟之‘和’、‘穆’不同,(已有诸说)纯然是在解释被历代奉为正统的‘古音阶’时所形成的说法。”(20)荆建华:《“和”、“穆”研究的回顾与思考》,《天津音乐学院学报》,2017年,第1期,第51页。“已有诸说”为笔者所加。笔者完全赞同并支持这一观点。在这里,“比于”还暗含着“生于”的意思。“比”和“比于”实际上同义,“不比正音”就是“不比于正音”。“比于”和“不比”也都是两个字,既分别表示肯定与否定,同时又维持了排比句式的对仗美。“和”“缪”问题,说得通俗一点就是:你变宫与正音关系近,就叫“和”吧;你变徵关系远,就叫“缪”吧。无非就是给这两个偏音起个名,还得起的有点道理。实际上,“和”“缪”二字意义差别也不大,但名称总要有所区别。如果把原文句子简化一下,就是“应钟为和,蕤宾为缪”。“比于正音”和“不比正音”都是原因,是句子的附加成分。黄翔鹏先生曾说:“《淮南子·天文训》正文有没有说过:‘变宫为和,变徵为缪’这样的话呢?其实没有说。”(21)黄翔鹏:《曾侯乙钟、磬铭文乐学体系初探》附论《释“穆、和”》,《音乐研究》,1981年,第1期,第47页。原话当然没有这样说,但应钟就是黄钟均里的变宫,蕤宾就是变徵,这是不会错的。

总之,虽然《天文训》的主题不是乐律,但是本文所引原文确实是在讲乐律问题,当然,是结合月令讲的。最后的“比”“和”“缪”等问题,讲的就是黄钟均古音阶中二变名称的产生问题。

二、黄翔鹏“和、缪”研究评析

分析完文献中的问题,笔者不得不再谈一下黄翔鹏先生对这个问题的研究。他在《释“穆、和”》一文中,首先认为“和”“缪”问题发生在仲吕均,将其作为一个理论支柱,此为一错,已由吴钊先生指出,不赘述。其次,没有看出“日冬至,音比林钟”为“音比黄钟”之误,将其作为另一个理论支柱进行延伸论述,此其二错。这两个支柱已错,由此展开的论述可想而知。但是,我们不能看到错就满足了,还要分析一下为什么错,以便从中吸取教训。笔者认为,以下问题是值得反思的。

1.曾侯乙的理论不是普适性理论

我们看到,黄先生的《释“穆、和”》一文,是《曾侯乙钟、磬铭文乐学体系初探》一文的“附论”。那时,黄先生刚刚完成了对曾侯乙编钟编磬的研究,应该说脑子里还满满地都是那些信息。曾侯乙铭文中的“和”与“穆音”,使他很自然地联想到《淮南子》中的“和”“缪”,于是就作了这番研究,作为附论。从先生的研究中,我们可以看出,他是在用曾侯乙的理论作为工具在研究《淮南子》的。曾侯乙的“和”是新音阶的第四级音,律高在F。而《淮南子》的“角生姑洗”,恰恰又容易将人误导至仲吕均。黄先生首先将《淮南子》“和”“缪”问题定为仲吕均,又将黄钟定为C,将仲吕与F绑定,再拉来古琴的正调F均调弦法来做帮手,如此就把曾侯乙的“和”与《淮南子》的仲吕统一到了F。继而将《淮南子》中“音比林钟”与“黄钟”之间的纯五度关系,与曾侯乙的“和”与“穆音”之间的纯五度、古琴正调与蕤宾调之间的纯五度联系起来,最终确认“和”就是仲吕均的首音F,而“缪”就是“穆音”律所在的bB均的首音。但是,大家都知道,曾侯乙的黄钟在bA,《淮南子》的黄钟不知道,黄先生将其定为C,不知所据为何。

以上所说,都可以从黄先生的文章中看到。笔者简单复述,是为了说明,曾侯乙的理论并不是普适性理论。尽管它具有很高的水平,精密严整,也能说明很多问题,但毕竟不是通用教材。曾国是一个小国,音乐理论发展得很好,但不可用它作为尺子来衡量一切,或者倒回头来让其他理论来迁就曾侯乙。曾国人知道自己的理论并不是普适的,所以他们要在铭文中把自己的术语和各国对应。黄先生当时刚刚完成曾侯乙的研究任务,带着这种激情,使用曾侯乙的理论过多,是情有可原的。但是同样的现象不止出现在黄先生身上,也有其他学者称,曾侯乙理论出现后,似乎一切音乐理论问题都迎刃而解了。笔者浅见,当用则用,不当用则不要滥用。中国历史时空广阔,文化发展多元多样且不平衡,最好能具体情况具体研究。饶宗颐先生对这个问题也有态度,黄先生说:“他(饶)大体上认为先秦阶段与两汉阶段各有自己对穆、和的解释,主张不必以前人之音理要求后人;我的意见则以为先秦乐书失传,对汉儒的误解则应予纠正。”(22)黄翔鹏:《溯流探源》,北京:人民音乐出版社,1993年,第295页。笔者同意饶先生的意见。

2.要注意理论产生的年代

在黄先生文中,有两种理论的年代问题需要注意:

(1)琴调理论。古琴的调名之多,数不胜数,加上同调异名者,就更多了。但是这些调是什么时候形成的?其律高是否从来如此?并不清楚。目前知道,古琴是在西汉时期确立了七弦体制,琴身还是半音箱,无徽,面板比先秦琴更加平整,易于演奏滑音。

《淮南子》成书比三号墓下葬(前168)稍微晚一点。淮南王刘安卒于前122年,可推测成书在前130年左右?处在这种发展阶段,琴在当时有没有规范的定弦法,很难说。即使有,是怎样定的?有多少种?定什么音>高?都不知道。现在能看到的西汉刘向、扬雄、桓谭等人的零星资料,都没有讲到琴调,而且他们都是生于西汉末期的人,距离马王堆墓已经晚了100多年。弹琴当然要调弦,但是琴调的规范、调名的流行都不是短时间内可以实现的。黄先生为了论述《淮南子》的问题,直接就把后世形成的琴调拿来作支撑,恐怕不太妥贴。

图2.马王堆琴(隋郁提供)

(2)变律理论。在《释“穆、和”》一文中,黄先生多次提到变律。他在讲到应钟生蕤宾的时候说:“这里继‘姑洗生应钟’而继续下生,是可作两种解释的,因为《淮南子》兼采十二正律的体系和正、变各律搀杂的六十音,继续下生就是进入黄钟均或变黄钟均。据此可以知道,缪音在黄钟均或变黄钟均是‘不比正音’的。”(23)黄翔鹏:《曾侯乙钟、磬铭文乐学体系初探》附论《释“穆、和”》,《音乐研究》,1981年,第1期,第49页。“《淮南子》所说的‘日夏至,音比黄钟’,其实是变黄钟;也就是与前引文‘不比正音故为缪’有关的变黄钟均问题。有关文字中‘日冬至,音比林钟’,其实不在真正的林钟均,而在十一月月律黄钟;同样,这里的宫调名称问题也不在变黄钟,而在五月月律蕤宾。”(24)同注,第51—52页。“正音如果指正律而言,那么在六十律体系中,这个与‘变黄钟’均有关的‘无射均’之本身已是变律成均,包括无射在内都已是‘不比正音’的。”(25)同注,第53页。“原因在于《淮南子》既采用《月令》的十二正律之说,又兼采六十律来附会节令。”(26)同注,第49页。

这些话语大量提到“变律”,但是这个时候哪来的变律呢?首先六十调不涉及变律。京房的六十律要到《淮南子》后近百年才出现,而且每一个律都有专名,并无“变律”概念;钱乐之、沈重的三百六十律,也是各有专名,无变律。唐代杜佑在《通典》中将京房仲吕以后的律统称为“变律”,(27)〔唐〕杜佑:《通典》卷143,中华书局点校版,北京:中华书局,1988年,第3648页。始有变律之名。“变黄钟”要到南宋蔡元定才有。黄先生在这里将“不比正音”与变律相联系,过于牵强,且所据不明。

3.律名与阶名不可混淆

在《淮南子》原文,“和”与“缪”都是阶名,这一点好像没有异议。但是在黄先生的结论中,“和”是仲吕(F),可以做F均的宫音;“缪”是“穆音”(bB),可以做无射均的宫音。也就是说,黄先生在这里是把汉代的两个阶名换成了先秦的两个律名,定死了,而且是按照曾侯乙钟的律高更换的。如此一来,在十二个均都应该出现的“和”与“缪”,就只存在于这两个均了,而且都作宫音。但此时说作宫音没有任何意义,因为每个律都可以作宫音。黄先生为什么要这样做?前文中他曾说汉人误解了先秦的乐书,是要在这里纠正过来吗?但从《淮南子》本文来看,除几处自身的错讹外,没有迹象表明在何处误解了先秦的乐书。反倒是在曾侯乙,“和”作为阶名仅见一例,穆音是律名,本来就是不同性质的概念,而黄先生将其都作为律名来对待。这,不能不说与固定音高思维有关,也与以曾侯乙为标准的意识有关。前文提到,律名阶名混用会造成麻烦,此即一例。

4.文献校勘问题

前文已经指出,“日冬至,音比林钟”是错的,当为“音比黄钟”。在这个问题上,黄先生没有纠错,而是就着这个纯五度关系找到了曾侯乙钟的“和”与“穆”,以及古琴正调和蕤宾调。他说“虽然冬至忽而音比黄钟,忽而音比林钟,但夏至律在冬至律的下方五度位置,也是明确的。”(28)黄翔鹏:《曾侯乙钟、磬铭文乐学体系初探》附论《释“穆、和”》,《音乐研究》,1981年,第1期,第50页。该句的注释采用的就是“日冬至,音比林钟……日夏至,音比黄钟……。”用这句话来做注释,应该是持肯定态度的。此处之误,前文已论。这一失误本可避免而没有避免,反而导致了后续失误,殊为可惜!

黄先生还有两句话,笔者一直没有弄懂:“原因在于《淮南子》既采用《月令》的十二正律之说,又兼采六十律来附会节令。采取周而复始、顺逆相交的方法来调和十二月、二十四节、六十甲子相应相配的种种矛盾的。所以《淮南鸿烈集解》‘附录’中说‘此冬至、音比林钟,前音比黄钟;比林钟、即比黄钟也’。”(29)同注,第49—50页。“有关文字中‘日冬至,音比林钟’,其实不在真正的林钟均,而在十一月月律黄钟;同样,这里的宫调名称问题也不在变黄钟,而在五月月律蕤宾。”(30)同注,第52页。这些话目前不懂,但这不是主要问题,可留待以后用功。

本文以“和”“缪”问题为核心,推演至对其他有关问题的回顾与分析,旨在对其作进一步思考并从中吸取教训。古代乐律学牵涉的其他知识领域较多,吾辈除努力学习外,更须谨慎对待,方能少犯错误。