中国民族歌剧音乐创作的得与失(上)

——写在歌剧《白毛女》首演75周年

李吉提

一、民族歌剧是中国歌剧的重要分支

中国原本没有歌剧,只有歌舞性的秧歌或戏曲之类。外来歌剧(opera)与中国传统秧歌、戏曲等体裁的主要区别在于:歌剧音乐的原创性和戏剧性——所谓音乐的原创性是指每一部歌剧的音乐都是为特定的故事、特定人物而量身定做和专曲专用的,正如歌剧《白毛女》中女主角喜儿的音乐不能用于歌剧《小二黑结婚》中的女主角小芹那样;而音乐的戏剧性是指歌剧要用音乐来展开戏剧。所以,它不同于中国传统秧歌、戏曲以套用现成民歌、小调、曲牌或板式为主、按行当(如京剧的“生、旦、净、丑”)分类、“一曲多用”(如京剧的“西皮”“二黄”可以用于多出戏的多个角色)。中国戏曲常受地方音乐语言风格制约,所以方言土语,色彩浓郁;歌剧的创作则相对自由宽泛,更凸显为作曲家个人的意趣、对剧本的理解和用音乐表现戏剧的能力。故从审美取向看,歌剧强调音乐是戏剧的真正载体,并倾向于写实;秧歌、戏曲则以歌舞讲故事,表演中唱、念、做、打……各显其能,虚实相间,所以写意性比较强。

鉴于《中国歌剧音乐剧通史》(居其宏总编撰)和《中国歌剧音乐剧创作历史与现状研究》(居其宏著)(1)《中国歌剧音乐剧通史》(居其宏总编撰)和《中国歌剧音乐剧创作历史与现状研究》(居其宏著)是教育部人文社会科学重点研究基地——中央音乐学院音乐学研究所重大项目的研究成果,为国家出版基金资助项目,已由安徽文艺出版社2014年出版。(以下简称《历史与现状》)对中国歌剧的生成和发展史已进行过系统梳理,本文不做复述。《历史与现状》中有关中国歌剧的诞生受西方歌剧、中国戏曲和现代话剧影响的结论我也认可。而作者提出“泛歌剧概念”——即不以西方歌剧作为衡量中国歌剧风格类型的唯一标准,和中国歌剧在共同符合“用音乐展开的戏剧”这一概念的总前提下,“综合性舞台艺术的本体包括:歌舞剧、正歌剧、歌曲剧(即所谓话剧加唱式歌剧)、民族歌剧和探索性歌剧五种类型”等论述,也引发了我足够的注意(2)居其宏:《中国歌剧音乐剧创作历史与现状研究》,合肥:安徽文艺出版社,第14—15页。。鉴于我国多元文化并存,不同阶层民众对歌舞和戏剧音乐也会有不同的需求,所以上述与音乐相关的戏剧、歌舞类型都有其存在的价值。只是作为一名高等音乐院校的教师,从“中国歌剧重大问题研究”子课题的视角出发,我更愿意将目标浓缩在我国比较成熟的歌剧研究,并集中探索如何提高歌剧音乐创作质量方面,故从总体上把这些歌剧分为两大类型:即民族歌剧和西体歌剧。

民族歌剧的提法只是一个约定俗成的概念。在大多数人的心目中,民族歌剧讲的应该是中国故事,采用民族唱法和突出民族乐队音色。作曲技术则表现为凸显中华民族语言和音乐风格腔调、韵味;尊重中国人偏爱旋律表述的审美习惯。其音乐的陈述方式也与中华民族的民歌、戏曲关系更为密切。小型或轻型的歌剧可能具有一定的民族歌舞风格特点,而大型或戏剧化程度高的作品,其音乐的陈述结构中则可能汲取大量的传统戏曲演唱套路(如板腔体“散—慢—中—快—散”的速度布局之类)以更方便地揭示戏剧矛盾冲突。此外,在歌剧的舞美和演员的舞台表演、身段等,也常采用中国人所熟悉的歌舞、戏曲表情程式而有别于西方。

中国的“西体歌剧”虽然也注重民族风格和讲述中国故事,但其基本唱法却以美声为主,音乐创作(从戏剧音乐主题或主导动机开始,一直到和声、复调、配器以及音乐的整体结构布局技术)也更注重借鉴西方歌剧的创作理念、角色的分声部设置和体裁配备经验。如:咏叹性的歌唱和宣叙性的歌唱;重唱、合唱;交响乐队在序曲、间奏曲以及在戏剧音乐进程中的底色、转换、戏剧性交织、造势和相对独立表现;还包括以上各要素在正歌剧、喜歌剧、室内歌剧,抑或是其他实验性现代风格歌剧中的多层次、多方位应用等,以达到“西体中用”的目的。两类歌剧正好从不同侧面体现了中国作曲家对自身传统音乐文化继承的理解和对世界音乐文化的包容、开放胸怀。

以上分类无论是否合理,都已经是一种历史的客观存在和历史性的认知——20世纪下半叶国内音乐界引发的“土洋之争”即是一种实证。至于中国的“西体歌剧”研究、以及两类歌剧在新时期所出现的相互学习借鉴或呈现多样化发展趋势等,也属于我子课题的研究内容,但将另谋新篇。

二、民族歌剧音乐研究为什么要选择从《白毛女》入手

歌剧《白毛女》是我国民族歌剧中诞生最早、最重要和颇具民族风格特色的一部作品。它演出的时间跨度大、影响面宽,并且几经修改、磨砺,可供研究的方面也相对较多。

1945年由贺敬之、丁毅主笔剧本,马可、张鲁、瞿维、李焕之、向隅、陈紫、刘炽作曲的《白毛女》在延安首演,它被认为是自1942年毛主席发表《在延安文艺座谈会上的讲话》后,秧歌运动蓬勃发展基础上的产物。当时被称之为“新歌剧”。我想这个“新”首先是内容新:表现“旧社会把人逼成‘鬼’,新社会把‘鬼’变成人”,因而在唤醒民众起来革命方面获得了巨大成功。另外,艺术形式也新。无论从中国传统戏曲角度抑或是西方歌剧角度看,《白毛女》的形式都很不同于以往。这些来自“五湖四海”的延安鲁艺文学家、作曲家们既不是土生土长的民间艺人,也不可能无视于革命根据地的主客观条件而“闭门造车”。为了使歌剧这一外来体裁形式被广大中国民众所接受,他们在创作中广泛应用了山西、陕西、河北民歌、戏曲、说唱素材和中国民众比较熟悉的音乐语言和歌唱、表演方式等,演绎了一部有别于西体歌剧的中国歌剧故事,为外来歌剧的本土化探索出了一条新路。

《白毛女》在整个解放战争时期都非常普及并广受欢迎,解放军每到一个地方,必有文工团在演《白毛女》。随着全国解放,《白毛女》也演遍了全国,这都是我们那代人所亲身经历过的事情。

新中国成立后,歌剧《白毛女》1952年曾赴维也纳演出,并在20世纪50年代荣获过斯大林文学奖,90年代入选华人经典。1962年由中央实验歌剧院复排。词作家贺敬之和作曲家马可等为歌剧中的“恨似高山仇似海”等唱段还分别进行过重新创作和加工。1985年纪念抗日战争胜利40周年和《白毛女》演出40周年时,《白毛女》再次公演;1995年《白毛女》演出50周年,中国歌剧舞剧院曾演出;2011年,为庆祝建党90周年由东方演艺集团与国家大剧院再次演出,由谭晶主演喜儿(以下简称“东方演艺-大剧院·2011版”);2012年,为纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表70周年,天津歌舞剧院推出了天津版的《白毛女》,由李瑛主演喜儿并赴京参加了文化部“讴歌伟大时代,艺术奉献人民”——2012年全国优秀剧目的展演(以下简称“天津·2012版”)。之后,为纪念歌剧《白毛女》在延安首演70周年,2015—2016年文化部又一次组织了复排和巡演,由雷佳主演喜儿(以下简称“文化部·2015版”),每次复出版本均有改进。虽然,我并不认为《白毛女》是一部完美的歌剧,但它确实可以被视为中国民族歌剧的第一部最有影响的作品。要想总结我国民族歌剧发展中的主要经验和问题,也必须从头缕清线索,故我的研究也从这部歌剧开始。

1940年我出生在延安鲁艺。据我儿时的记忆,像《兄妹开荒》和《夫妻识字》那样的秧歌剧,虽然内容是新的,但音乐创作更像是陕北的民歌或“眉户调”等传统小戏为基础的改编,形式也基本是由两人表演:独唱、对唱加秧歌,很像东北民间“二人台”之类的传统歌舞小戏,比较简单。当时只有5、6岁的我,基本都能模唱下来。歌剧《白毛女》虽然是延安秧歌运动基础上创新的产物,但《白毛女》不仅剧情复杂,而且其原创性音乐创作理念也已经提升到主导地位,因而不能和此前那些秧歌剧的音乐编创混为一谈。歌剧是一种用音乐展开的戏剧,作为原创性歌剧,《白毛女》能够做到用音乐完成歌剧中主要戏剧人物的形象塑造、内心刻画和戏剧矛盾冲突等,已给我留下了深刻印象。

三、《白毛女》音乐文本分析

鉴于对《白毛女》以及中国歌剧的一切讨论都应该以摆事实、讲道理为基础,所以,针对《白毛女》的音乐文本分析,是我要做的第一项工作。

先看《白毛女》戏剧人物的主题音乐生成及其此后的发展变化。

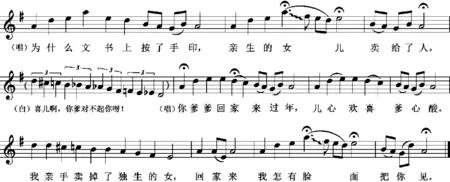

谱例1.“北风吹”

“北风吹”(谱例1)是歌剧第一女主角喜儿的主题,也是喜儿初次亮相时的著名唱段,旋律优美动听,非常容易上口,所以在20世纪下半叶曾风靡全国。其素材来自河北民歌《小白菜》,很类似于本文谱例7的音乐。原民歌的主体音乐采用了徵调式,四句结构,每句5拍。旋律简短,以下行音列为主,音域为一个八度。那么,作曲家又是怎样让这首简朴的民歌重新装扮成优美动听的歌谣而让它像雪花那样的“飘舞”起来的呢?只要我们看看“北风吹”开头的四句,即可略知一二。首先,作曲家拓宽了旋律活动的范围,在原民歌的八度音域上方添加了一个大二度la;第二是将原民歌的每一句旋律线条拉长,由5拍变为6拍;第三,将原民歌前三句句尾的下行落音全部改为反向落音,这样虽然旋律线条的流动总体呈下行态势,但由于前三句的句尾旋法都迂回上扬,而使新歌的旋律线条变得相对委婉轻盈;第四,将原民歌的5/4拍改作更为流动的3/4节拍。这些都使“北风吹”的主题增添了不少甜美和飘逸的气质——正符合歌剧表现一个农村17岁少女盼望老爹回家过年时演唱的心情和表演需求。

谱例2.“十里风雪”

“十里风雪”(谱例2)是杨白劳出场时的音乐,也是杨白劳的主题。音乐素材取自山西民歌《拣麦根》。原民歌很接近本文谱例3“扎红头绳”的曲调,轻快、幽默。但经作曲家在速度上重新设计,由轻快变为迟缓,并将所有诙谐的装饰腔音剔除后,唱腔中新的形象和韵味就展现出来了。在“十里风雪”这个主题中,有两个具有特性的核心音乐材料值得大家关注。

核心材料1:为上行四、五度音程跳进旋律re-sol-la或re-sol-la-re。这种上行音程跳进具有启动力,所以常用在句头;它也含有希望、兴奋和抗争之类表情因素的潜质,可塑性较强,且独具西北民间歌曲旋法特征。

核心材料2:为歌调中的连续级进下行音列,形成一种消极和叹息的语气腔调。在这两个核心材料中,材料2的旋律要素在杨白劳的音乐形象中占据了主导地位。

歌剧《白毛女》还有很接地气的表演方式。如谱例3中杨白劳为女儿“扎红头绳”的情节,即选择了类似秧歌剧的对唱形式和身段。既表现了父女二人过年时的欢悦,也反映出两人在年龄、阅历上的差异。

谱例3.“扎红头绳”

a

b

谱例3的音乐创作特点还在于“老少皆宜”——杨白劳与喜儿的唱腔在速度、节拍、句法结构和落音虽然都很一致、均来自杨白劳主题(也就是原山西民歌《拣麦根》)的分节歌变唱,但杨白劳的唱腔(见a)却远不及喜儿的唱腔(见b)那么天真、活泼。乐谱上喜儿唱腔的节奏活跃,音程跳动的幅度也比较大,表现她守在爹爹身边过年时的欢快;杨白劳的唱腔却没有那么欢悦,虽然也很激动,但毕竟还含有些人老了,唱不动了和再高兴也无法摆脱生活压力的味道。由此可见,源于同一材料的音乐,经作曲家的加工创作,可以表现不同人物和不同心境。

恶霸地主黄世仁、管家穆仁智的音乐创作主要参考了孕育于茶楼酒馆的说唱音乐,黄世仁母亲的音乐素材来自佛曲。这可能是作曲家力图把他们处理为另类的原因,所以不像写贫苦农民,主要采用民歌素材。从而使二者在音乐的身份和口气上都形成了大的区分。谱例4即是恶霸地主黄世仁出场时演唱的主题,用音乐勾勒出黄世仁花天酒地、称霸一方的得意神情。

穆仁智首次亮相的唱段,音乐也具有说唱式特点(见谱例5)。

谱例4.

谱例5.“讨租讨租,要账要账”

穆仁智这种“半说半唱”的主题从“说”(白)转到“唱”,均有三弦等乐器和小件戏曲锣鼓点缀、托底,故能形成一种“统一结构”。主题使穆仁智的“说”与“唱”均句读分明,语气夸张,由此生成的狡诈和凶狠形象也入木三分。该主题音乐曾多次变形出现在穆仁智参与的各场戏中,也可以视为是一种中国式的宣叙调,其表演与传统戏曲中反派人物的呈现方式比较接近,所以中国观众很容易接受。

由此可见,作为原创性歌剧的《白毛女》,上述主要戏剧人物的主题音乐生成,已具有鲜明的艺术个性和潜质,并为此后歌剧主要人物的发展变化和戏剧矛盾冲突揭示,奠定了重要基础。

鲁迅说:“悲剧就是将美好的东西毁灭给人看”。《白毛女》的作曲家也正是用“扎红头绳”的欢天喜地来反衬之后的悲剧事件。喜儿音乐的戏剧性转折也从地主黄世仁逼死了她父亲而开始出现——喜儿“哭爹爹”的唱段(谱例6)即可以看作是“北风吹”主题的第一次变形。

谱例6.“哭爹爹”

正像我见过的北方农村妇女哭坟时的哭腔那样,其声调从高到低,还念念有词;该唱段也是从la音开始,采用徵调式,其下行旋律线条唱腔的每一“乐读”(指每一个落在长音上的旋律片断)的骨干音(la sol mi-,mi re do-,re mi re-,do la sol-)也几乎都能与“北风吹”主题四句的骨干音(la sol re mi-,sol fa la do-,mi re sol la-,re do la sol-)相对应,只是第三乐读略有变化。另外,为了突出嚎啕大哭和任旋律骨干音从la sol mi re do la一路下行至下方九度sol的线条宣泄,节奏、节拍和句法也都变成了更接近哭诉性的音乐语言,唱腔基本采用了一字一音的简洁对应方式,从而实现了歌剧所期待的戏剧性音乐表达。

喜儿主题“北风吹”的第二次变形请见谱例7的唱段。

谱例7.“打过了三更”

喜儿被卖到地主黄世仁家后,挨冻受饿又极其疲惫。为此,作曲家在喜儿的唱段中剥去了“北风吹”所有甜美的装饰,也不取“哭爹爹”那样的戏剧性宣泄,只想由喜儿用内心独白的方式,述说着自己的孤独与凄凉,所以几乎是直接使用了原民歌《小白菜》的音调,给人一种“倒装变奏”的印象。但从歌剧音乐的戏剧艺术形象表达看,这几次的主题变形与贯穿均做得准确、感人。

杨白劳的音乐发展方式并不同于喜儿。它是通过其主题的核心材料在歌剧的发展、变换和贯穿来展示杨白劳在不同戏剧情节中的处境、动作和心态。

如在谱例2“十里风雪”中,核心材料2占主导;在谱例3“扎红头绳”中核心材料1占主导;而在谱例8“老天杀人不眨眼”这颇具吟诵体或宣叙性特点的戏剧性唱段中,作曲家先集中挖掘了杨白劳主题中核心材料1(sol-do-re-sol)四、五度音程跳进的冲击力,并且借鉴了中国戏曲中的“垛板”式铿锵有力的节奏来表现他试图“拼命”的一面;而后又通过唱段中的“加白”和唱腔中基于核心材料2(即级进下行旋律线条)的下滑音、高度半音化的声腔变奏以及在戏曲散板式的哭嚎拖腔共同作用下,刻画出了杨白劳痛心疾首又百般无奈的复杂心情。

谱例8.“老天杀人不眨眼”

这种唱段不仅具有中国听众所熟悉的戏剧音乐语感,而且动作性强,有助于戏剧表演。唱段内,从“唱”到“白”、而后“再唱”的过渡也很自然(见谱例8第5小节音乐下方的话白:“杨白劳,糊涂的杨白劳啊”)。这是因为杨白劳念白时,器乐演奏仍在继续,所以整个唱段没有被打断。

喜儿的音乐之后也发生了戏剧性变化,采用了一些与秦腔或河北梆子有关的音乐板式和素材。

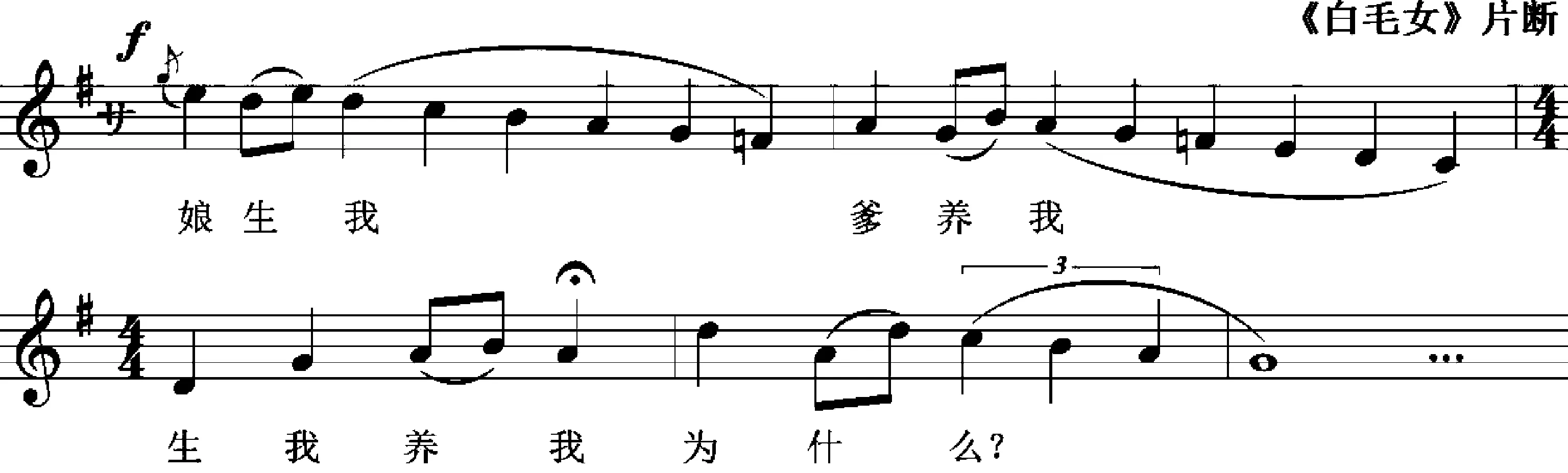

谱例9“刀杀我,斧砍我”与“我要活”是表现喜儿被黄世仁奸污、又得知要被卖到窑子里而逃出虎口时的两个戏剧性音乐唱段,具有中国戏曲板式音乐特点。

谱例9a.“刀杀我,斧砍我”

a谱例前用一声“天啊……”叫板引入。主体部分用不稳定节奏表现“怒不可遏”的情绪,形成宣叙性音乐语言;骨干音la-sol-mi与前面“北风吹”主题la-sol-re-mi的关系还依稀可见。

9b.同上唱段

b唱腔与带有秦腔苦音的哭诉性声腔旋律结合在一起,形成了强烈的戏剧咏叹性音乐语言。

9c.“我要活”

c是喜儿在该场戏的最后唱段。虽然没有调性再现,但其“咬牙切齿”的语气却独具中国歌剧宣叙调的体裁特点。它以比a段更大幅度的音程跳进(六度、七度)与同属于一场戏的a唱段形成了体裁上的前后呼应。

1962年,由词作家贺敬之和作曲家马可等重新改写的“恨似高山仇似海”唱段(参见谱例10),是写给逃入深山三年后的喜儿,此时的人物形象与音乐都出现了脱胎换骨的变化。

谱例10.“恨似高山仇似海”

这首修改后的民族歌剧咏叹调更具规模。激越的唱腔从高音位置呼号而入,旋律中充满了弹性速度变化,它以散板式的长气息宣泄支撑着唱腔,表达了喜儿淤积了多年的深仇大恨,戏剧性十分突出。各种与河北梆子或秦腔相似的高亢唱法、旋法、偏音、装饰腔调等,均足以震撼人心……

可以说,《白毛女》主要戏剧人物音乐的多样化呈现,都较生动、准确,剧中主要人物音乐的发展变化也令人信服。所以,《白毛女》中虽然掺有不少话白,但其“音乐戏剧性表达”所占据的主导地位已显而易见。

再看《白毛女》音乐的组织结构。

该歌剧虽然采用了不少民歌素材,但其写法却并非全是歌谣体,也不完全使用联曲体结构。那些来自西方歌剧的、强调主要戏剧人物主题或核心音调的反复、变奏、展开、再现等思维和做法——无论作曲家们是否有意为之——它们也都实际已在歌剧《白毛女》中形成了某种具有组织贯穿作用的“结构力”。中国戏曲音乐语言和板式的引入和使用,在歌剧发展的进程中,曾上升为主导地位,这种戏剧性风格的声腔和板式贯穿,则形成了歌剧音乐的又一重结构力。当八路军开进杨家村时,戏曲性材料逐步退出,原喜儿和大春的民歌性主题材料以及代表农民群像的民歌性音乐材料等均开始再现。如终场合唱“太阳出来了”(见谱例11)。

合唱再次回到了五声性音乐语言,并再次以四、五度音程sol-do-re-sol为核心音调(变化仅在于原杨白劳主题的核心材料1多为上行的sol-do-re(4+2)音程形态,而谱例12的核心材料则多换以do-re-sol(2+4),均属于以西北民歌风为基础的音乐语言陈述。作为“解放了”的象征,合唱的第一句“太阳出来了”(见谱例12的第1—5小节)采用了“一领一合”和欢呼雀跃的表现方式。其陈述方式很接近民间音乐中的劳动号子,所以,大家并不感到陌生。从第6小节开始,“太阳出来了”这句词又以移高四度模进的方式唱了一次,更给人以太阳进一步升起的动感和明亮度继续提升的联觉反应,技法简单却颇具写意性。在复排演出的“东方演艺-大剧院·2011版”和“文化部·2015版”中,这种再现意识表现得更为明显(见后文),并形成了第三种结构力。

谱例11.“太阳出来了”

上述结构力的呈现虽然还带有萌芽或初级阶段的特质,但其歌剧的主体音乐段落之间,均已呈现出“草蛇灰线,伏脉千里”的内在关系和发展脉络,并以此推动着戏剧发展,而并非彼此孤立的话剧“插曲”。因而,无论是从《白毛女》戏剧人物的音乐语言、主题生成和艺术形象乃至戏剧音乐的发展、变化、结构,都已体现出约瑟夫·科尔曼在《作为戏剧的歌剧》中所谓“以音乐承载戏剧”的特质,并实现了从民间音乐到艺术音乐的转型。

延安时期的《白毛女》限于艰苦岁月的主客观条件,稍显幼稚和粗糙也不必回避。比如,乐队的编制比较简陋,因而想通过它相对独立的演奏来支撑戏剧或渲染气氛都会受到一定限制。剧中的大春、赵大叔等人物的音乐未能给人留下深刻印象。另外,歌剧的唱段短小,布局零散,话白多等,也直接影响到了歌剧作为戏剧音乐的一体化整体结构布局。但它毕竟是中国第一部独具规模的民族歌剧,而且是得到广大民众喜爱和肯定了的歌剧。

新中国成立以来,《白毛女》的多次修改也成为我研究民族歌剧音乐创作的重要方面——既然要改,就说明原作存在某些不足和缺憾。改的过程,其实也就是《白毛女》在适应新历史环境中不断提高的过程。其中,上文提及在1962年中央实验歌剧院复排中,由词作家贺敬之和作曲家马可等为歌剧中“恨似高山仇似海”(见谱例10)等大型唱段所进行的重新创作和加工,已克服了原作缺少大规模的戏剧性咏叹调等弊病。20世纪末到本世纪的多次复排、巡演中,艺术家们又分别从《白毛女》的序曲、间奏曲、重唱、合唱以及民族歌剧的演唱法、管弦乐队写作以及民族器乐音色的应用等方面,为歌剧音乐进行过再加工、创作——这很像是一场各抒己见和十分特殊的“歌剧创作笔会”,他们用各自不同的实践,提出了对歌剧《白毛女》的修改意见和建议。以下是我最近在《歌剧之家》网上接触到的对《白毛女》三个版本录像的主要印象。

“东方演艺-大剧院·2011版”歌剧的亮点是它在最大程度保留原歌剧形态的前提下,强化了乐队及合唱的表现作用。比如,序曲开始便是管弦乐队的音响,戏剧性的和声和类似“命运动机”的沉重击鼓节奏,令人耳目一新;之后是合唱“清清的流水蓝蓝的天”介绍故事背景。序曲合唱与歌剧的终场合唱“太阳出来了”形成遥相呼应关系。歌剧除拥有完备的管弦乐队外,还配有几件独具中国特色的民族乐器。如板胡、三弦以及小锣、板鼓等,与剧中特定角色的形象、唱腔和唱法形成密不可分的关系。同时,这些民族乐器音色也好像是一种历史的回响——令人回忆起延安时期的演出、抑或与更久远的中国传统戏曲的内在联系。为了克服原歌剧中话剧性段落较多的尴尬,复排后的歌剧大部分对白都增加了器乐音乐背景,其材料多取自与原歌剧直接相关的主题或核心音调,这使歌剧音乐的整体陈述也通畅了许多。2011版歌剧最具有能动性的戏剧音乐发挥出现在第三幕的“雷暴雨来了”部分。那是一个由乐队与混声合唱共同构成的交响性音乐段落,作曲手法多样,颇具渲染性和戏剧性威力。在此基础上,喜儿突然在闪电雷鸣中现身,并推出“恨似高山仇似海”(见谱例10)这一歌剧中最重要、也是规模最大的民族歌剧咏叹调——由于此前的交响性音乐段落很给力,使喜儿的咏叹调能直接从高潮中进入。当喜儿用极富戏剧性的声腔开唱时,乐队也改用民乐伴奏——在板胡用高亢自由的散节奏旋律与板鼓形成“紧打慢唱”戏剧对应情绪的烘托下,喜儿慷慨激昂的腔调和悲愤情绪都尽显无疑……此外,诸如第五幕喜儿唱到“我是不死的鬼”时,乐队声部奏出的“北风吹”音调等,也都体现出歌剧复排时,音乐工作者对主题音乐核心材料贯穿与再现结构意识的增强。

“天津·2012版”的乐队编制以民乐队为主。比较大的变动是,其序曲、间奏曲和终曲都直接“切换”成陕西原生态的“华阴老腔”。将原歌剧外的材料拼贴过来,并且三次迂回穿插在剧头(序曲)、剧中(在迎接八路军的过场戏段落)和剧尾(作为终场的结束),强化了歌剧的地方特色和民间音乐的粗犷气质,同时也有助于歌剧宏观音乐结构的整合。民乐队不仅在歌剧的伴奏和情节背景中发挥作用,还在歌剧角色的对白、动作等各个细节,甚至是演员的每一举手投足,都尽力结合锣鼓点予以帮衬、点缀,将“话剧手段”通过戏曲音乐的尺寸把握尽可能地化入到歌剧音乐的整体掌控之中。此外,在大春等追赶“白毛仙姑”的过场戏中,还增加了相对独立的器乐急板演奏段落,凸显戏剧进程中器乐音乐在转换时空、渲染气氛中所发挥的重要作用。

“文化部·2015版”的序曲由纯管弦乐队演奏。比较近乎于西方歌剧序曲的写法,综合预示了歌剧多个主题片断。在老赵回忆“红军来过杨家庄”和“九九归一”的话白中,添加了合唱背景;在反派人物黄世仁出场和演唱“花天酒地辞旧岁”(见谱例4)前,添加了一段唢呐秧歌曲牌“柳青娘”,成为黄世仁除夕夜酒足饭饱后要强夺喜儿罪恶形象的一个组成部分。在喜儿的唱段“打了砂锅撒了汤”中,增加了戏曲锣鼓点“乱锤”;在唱段“恨似高山仇似海”的唱段前,加了一个摘自秦腔牌子曲的器乐引子,有效地烘托和预示了唱腔的激越慷慨……此外,歌剧还特别加了一场有关大春参加八路军后又与喜儿在山洞重逢的戏,以满足今天观众对有情人终于成双的美好期待,音乐也采用了男女二重唱的体裁形式——在此,我们又一次地听到了喜儿“北风吹”的主题以及与大春有关的主题材料在不同旋律线条和节奏中错落地得以再现。这种再现的结构力和男女二重唱体裁对于全剧而言,虽然只是蜻蜓点水,但毕竟是一种积极的创意与改动,为歌剧的表达增添了些许新的意趣。

四、歌剧《白毛女》对后来民族歌剧创作的主要影响

《白毛女》是在中国共产党领导发动民众抵抗日寇和实现民族解放时期的产物,其鲜明的红色基因和朴实、亲民、接地气的艺术形式均受到党和广大民众的热烈支持和拥护。歌剧最初的观众主要是广大的农民、八路军和党政军民干部。所以歌剧的音乐创作以民歌和民间音乐为基础,尊重中国听众注重旋律表达和音色选择等欣赏习惯,不仅着力于音乐的戏剧人物形象、内心刻画与矛盾冲突,还写出了诸如“北风吹”那样优美的唱段和“扎红头绳”那样活泼动人的表演唱,这些唱段能在民众中广为流传,也加深了民众对歌剧的印象。借助于中国戏曲手段实现民族歌剧的戏剧性表达,是《白毛女》音乐创作经验的另一方面。其影响已渗透到从唱腔、板式、音色、结构到表演等各个方面,还包括某些话剧手段的介入。

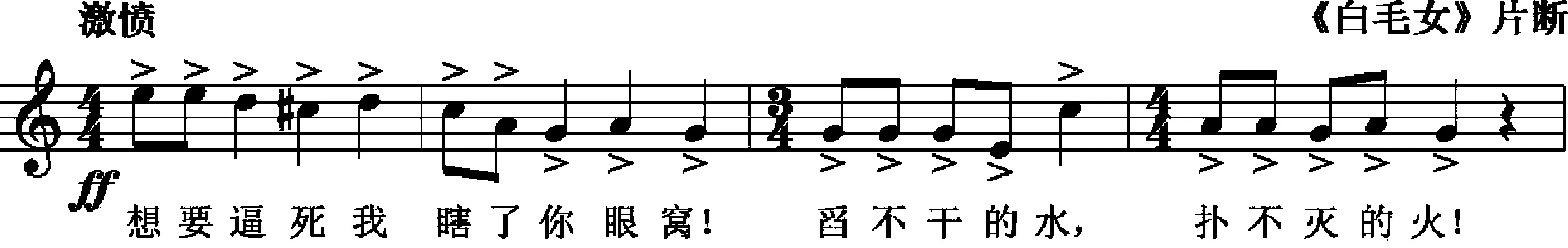

《白毛女》的创作经验,影响到后来的许多歌剧。其中,尤以新歌剧《刘胡兰》最为突出。该歌剧由魏风、刘莲池等编剧,罗宗贤、孟贵彬等作曲,1948年由战斗剧社在山西文水首演。歌剧写的是一个真实的历史事件:1947年1月,年仅15岁的女共产党员刘胡兰,为组织村民支援前线和保护革命力量而被捕,经受住了阎锡山反动军队的拷问,在铡刀下英勇牺牲。毛主席为她题词:“生的伟大,死的光荣”。这部歌剧从音乐创作的思路到方法,都与《白毛女》相关联。特别是在广泛汲取民歌素材进行音乐创作,以获得朴实、动人的音乐语言和音乐形象方面,不断获得成功。如歌剧的著名唱段“数九寒天下大雪”即以简单、明快的旋律,准确地展示出刘胡兰热情与自信的革命精神风貌而广泛流传于世(见谱例12)。

谱例12.“数九寒天下大雪”

以上这种流动的、大起大落和充满了四、五度音程跳进的旋律和兴奋的切分性节奏;略带冲动情绪的句法结构变换(参见第9小节唱腔与第10小节“小过门”的交替、再到第11小节唱腔的上行十一度大跳)等,都能使我们从听觉上感知到这位“风风火火”刚从前线赶回来的共产党员和她那作为农村女娃的罕见新型气质、风貌。居其宏在《中国歌剧音乐剧创作历史与现状研究》中称,新歌剧《刘胡兰》的正面人物音乐创作用了《跳竹马》等河北民歌素材,而反面人物则多从评剧黑头或陕西梆子的某些唱腔、旋法和材料中提取营养……由此可见,这些创作思路也与新歌剧《白毛女》存在异曲同工之妙。

从以上两部在解放区最具代表性的作品可以概括出:新歌剧时期的创作和音乐活动都以宣传革命为主旨,并以人民群众喜闻乐见为最重要的审美取向。为此,作曲家们都努力深入农村,学习与农民生活关系最近、也最容易为广大民众所接受的民间音乐、特别是民歌,并在歌剧音乐创作中广泛加以应用,构成了那一特定历史时期新歌剧音乐创作的共性思路和共性写作特征。这些在艰苦岁月中的创作,虽然条件简陋,却能写得如此真挚感人,并形成广泛、深远的社会影响。其间,艺术家的个人天赋与勤奋也不可小觑。

新歌剧时期的创作经验还一直延续和影响到新中国成立之后。如20世纪50—60年代创作的《刘胡兰》(解放后版)、《小二黑结婚》《红霞》《洪湖赤卫队》《红珊瑚》《江姐》等;90年代《党的女儿》《野火春风斗古城》……直到21世纪新时期的《沂蒙山》《马向阳下乡》和《呦呦鹿鸣》等,其题材大都与党的宣传任务或思想政治教育内容相关(即所谓“主旋律”),获得了党和政府物力、财力的大力支持,占据着演出和宣传的优势;音乐创作也继续以民间音乐为基础,注意充分发挥旋律和民族唱法在歌剧中的主导地位,借助于戏曲板式、唱腔技术解决歌剧音乐的戏剧性结构与表现;表演上则借助于戏曲的话白、韵白以及歌舞、身段等说与唱相结合的综合呈现等,并逐步形成了某种与之相关的创作套路和评论标准。这些套路的利弊,本人将留待后文陈述。

作为“中国歌剧重大问题研究”的子课题,我觉得回顾《白毛女》,应首先关注它是在怎样特定的历史岁月里应运而生?怎样解决中国歌剧写什么、怎么写、为谁写,并做到了从无到有,以及如何继承和发扬这种创新理念与探索精神?这才够得上是一些重大问题,值得我们认真讨论研究。今天的中国已经进入了新时代,我理解“不忘初心”不是回到过去,而是要面对现实和面向未来——因为,我们的“初心”就是要建设一个现代化的新中国。因此,新时代的民族歌剧怎样应运而生?而且,今天我们应该写什么、怎么写、为谁写以及怎样才能写好等问题,也更尖锐地摆到了我们面前。如果75年后还仅守着对歌剧《白毛女》以来创作套路的惯性思路前进、而忽视了对新时代国内外歌剧音乐发展和人们对当代歌剧需求变化的感知,那么,我们民族歌剧创作的道路是不是会走得太过单一和狭窄?是否从根本上也违背了《白毛女》的创新理念和探索精神?

中国歌剧是世界歌剧的一个分支,中华民族歌剧又是中国歌剧的一个分支。在“小米加步枪”的艰苦岁月里它能从世界歌剧的创新中走来,在信息社会的今天,我们更应该能够带着它特有的中华民族文化的精神与风采走向世界。所以,我认为,理解和研究不同时代、不同风格、不同文化背景下的多元文化现象的存在,探索和开创民族歌剧在新时期的多样化发展之路,应是我们研究工作的当务之急,这也是对《白毛女》诞生75周年的最好纪念。

(未完待续)