血清氨基酸在炎症性肠病中的诊断效能评价

童天颖,张 洁,徐润灏,王震华△

(上海交通大学医学院附属仁济医院:1.消化科;2.检验科,上海 200120)

炎症性肠病(IBD)包括克罗恩病(CD)和溃疡性结肠炎(UC)两种主要类型,是一种引起胃肠道炎性反应的慢性特发性疾病[1],在过去的几十年间,其在亚洲的发病率日益增加,成为影响全球健康的疾病负担[2]。IBD的病因及发病机制目前仍不明确,其诊断依赖于内镜、组织病理学和影像学等检查[3-4],但由于上述检查手段存在侵入性及成本高等缺点,在IBD患者临床筛查及常规监测中仍存在限制性,为临床医生迅速诊断IBD患者带来困难。因此,非侵入性的、经济可靠的生物标志物是IBD辅助诊断的重要手段。代谢组学是近年来迅速发展的一种新技术,用于检测、鉴定和量化特定环境下生物体代谢的低相对分子质量代谢物。代谢途径异常与IBD密切相关,是IBD发生和发展中的关键事件,被认为是IBD的特征性改变之一[5],其中氨基酸代谢在调节肠道健康的途径中发挥重要作用,参与蛋白质合成、基因表达、氧化应激及免疫调节等过程[6-10]。本研究回顾性分析了223例IBD患者与125例健康体检者10项血清氨基酸水平的差异,并结合二元Logistic回归分析结果,建立回归模型,进而探究该模型在IBD中的诊断效能,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 将2016年8月至2019年1月本院收治的经内镜检查、组织病理学及影像学确诊的IBD患者共223例作为IBD组,包括153例CD患者(CD组)和70例UC患者(UC组);其中男150例,女73例;平均年龄(35.45±13.64)岁。根据蒙特利尔分型[11],CD组患者病变部位包括回肠末段67例,结肠22例,回结肠64例;CD组中病变部位无狭窄及穿透患者86例,发生病变部位狭窄患者67例,发生病变部位穿透患者0例,发生肛瘘病变93例;UC组患者病变范围包括直肠3例,左半结肠31例,广泛结肠36例。选择同期于本院进行健康体检者125例纳入健康对照(HC)组,内镜检查及影像学检查结果均未见异常,其中男71例,女54例;平均年龄(49.18±11.70)岁。

1.2仪器与试剂 使用主要仪器包括API3200MD三重四级杆质谱仪(美国ABSciex公司)、Shimadzu系列液相色谱仪(日本岛津公司)、Hitachi7600全自动生化分析仪(日本日立公司);使用主要试剂包括氨基酸代谢谱分析试剂盒(上海可力梅塔生物医药科技有限公司)、甲醇(HPLC级,MERCK公司)。

1.3方法 样品处理:采用含促凝剂真空采血管采集所有研究对象空腹静脉血4 mL,3 000 r/min离心10 min,分离血清。取10 μL待测标本、氨基酸低值质控品RQCL及氨基酸高值质控品RQCH于EP管中,分别加入40 μL氨基酸标本稀释液,振荡混匀,2 000 r/min 离心5 min。设置氮吹仪温度50 ℃,吹干;加入复融液100 μL至96孔板内,以600 r/min离心5 min。高效液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)法:色谱条件如下,分析柱为XbridgeC18(3.0×50 mm,3.5 μm,美国waters公司),流动相A为水,流动相B为甲醇,梯度洗脱,总分析时间为13 min,流速为0.5 mL/min,进样量为8 μL。质谱条件如下,电喷雾离子源,负离子扫描,雾化气压力为40 psi,辅助加热器压力为60 psi,气帘气压力为20 psi,碰撞气压力为6 psi,离子源电压为-4 500 V,离子源温度为600 ℃;MRM扫描分析。

1.4统计学处理 采用SPSS22.0统计软件进行数据处理及统计分析。呈非正态分布的计量资料以M(P25,P75)表示,多组间比较采用Mann-WhitneyU检验。采用二元Logistic回归建立合适的诊断模型。采用受试者工作特征(ROC)曲线进行诊断效能评价。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

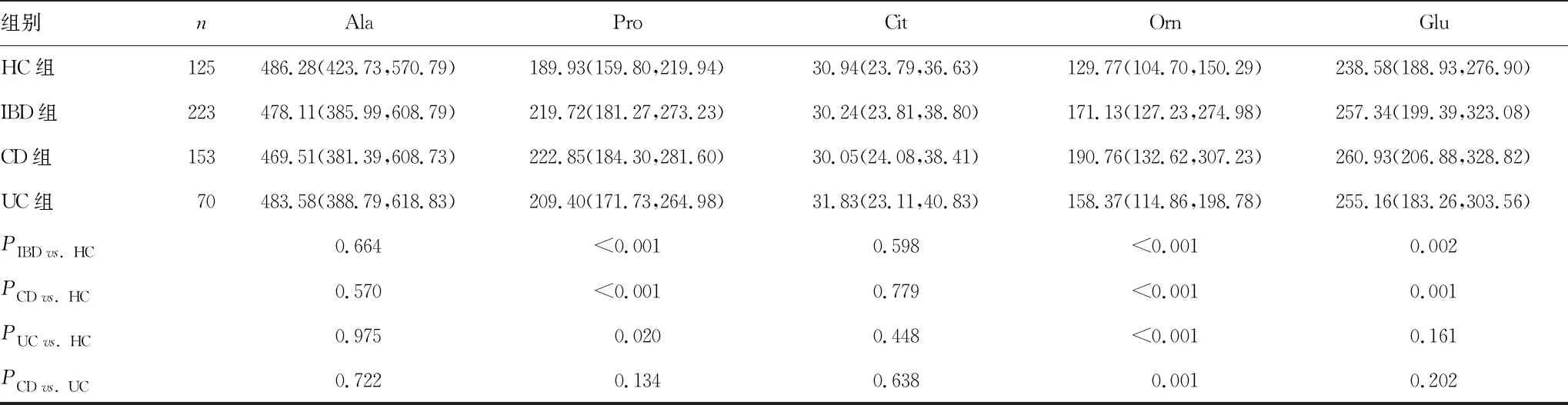

2.1各组10项血清氨基酸指标比较 与HC组比较,IBD组甘氨酸(Gly)、缬氨酸(Val)、亮氨酸(Leu)、脯氨酸(Pro)、鸟氨酸(Orn)和谷氨酸(Glu)水平明显升高,而精氨酸(Arg)和酪氨酸(Tyr)水平明显降低,差异有统计学意义(P<0.05)。两组丙氨酸(Ala)和瓜氨酸(Cit) 水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。与HC组相比,UC组Arg水平明显降低,CD组Val和Glu水平明显升高,差异有统计学意义(P<0.05)。仅有5项血清氨基酸(Gly、Tyr、Leu、Pro、Orn)变化在IBD组及其不同亚型中均出现明显改变(P<0.05),见表1。

表1 各组10 项血清氨基酸指标比较[M(P25,P75),nmol/L]

组别nAlaProCitOrnGluHC组125486.28(423.73,570.79)189.93(159.80,219.94)30.94(23.79,36.63)129.77(104.70,150.29)238.58(188.93,276.90)IBD组223478.11(385.99,608.79)219.72(181.27,273.23)30.24(23.81,38.80)171.13(127.23,274.98)257.34(199.39,323.08)CD组153469.51(381.39,608.73)222.85(184.30,281.60)30.05(24.08,38.41)190.76(132.62,307.23)260.93(206.88,328.82)UC组70483.58(388.79,618.83)209.40(171.73,264.98)31.83(23.11,40.83)158.37(114.86,198.78)255.16(183.26,303.56)PIBD vs. HC0.664<0.0010.598<0.0010.002PCD vs. HC0.570<0.0010.779<0.0010.001PUC vs. HC0.9750.0200.448<0.0010.161PCD vs. UC0.7220.1340.6380.0010.202

2.2ROC曲线分析5项候选氨基酸及回归模型在IBD中的潜在诊断价值 采用ROC曲线进一步分析5项候选氨基酸在IBD患者中的诊断效能,结果发现单独运用Gly、Tyr、Leu、Pro和Orn作为诊断指标时,未见较好的诊断效能(AUC均<0.80),见表2。因此,进一步对血清氨基酸及年龄运用二元Logistic回归进行分析以建立合适的诊断模型。纳入Logistic回归模型的参数选择标准如下:(1)在IBD组与HC组、CD组与HC组、UC组与HC组中均出现明显变化,差异有统计学意义(P<0.05);(2)在二元Logistic回归分析结果中差异有统计学意义(P<0.05)。最终,纳入了Gly、Tyr、Leu、Pro和Orn 5项候选氨基酸并建立回归模型,ROC曲线分析显示,采用回归模型明显提高了单个氨基酸在IBD中的诊断效能,AUC为0.908(95%CI:0.873~0.936),灵敏度和特异度分别为87.44%、81.60%。见表2。

表2 ROC曲线分析5项候选血清氨基酸及回归模型在IBD中的潜在诊断价值

3 讨 论

代谢异常为IBD的特征性改变之一,血液通常被认为是代谢物库,血液中的代谢物可能是IBD发生、发展过程中的代表性生物标志物[5]。最近的代谢组学研究显示氨基酸代谢可能与IBD的发病机制相关[12]。

氨基酸几乎是所有类型细胞的基本代谢物质,在维持肠道健康中发挥重要作用,不仅充当肠黏膜细胞中用于蛋白合成的底物,也是参与主要代谢途径的调节剂[8]。在过去的队列研究中发现,IBD患者血清及粪便中氨基酸水平异常[10]。KOLHO等[13]发现在儿童IBD患者中Orn和Pro等代谢物质升高;BOSCH等[14]发现Leu和Val在IBD患者粪便中明显升高,这也与本研究结果一致,这可能与IBD患者在炎性反应状态下蛋白质作为分解代谢的能源潜在利用增加相关。此外,有证据表明一些氨基酸在缓解肠道炎性反应中发挥作用,例如L-精氨酸,是一氧化氮合成的一种前体,与疾病的炎性反应程度呈负相关[15]。

代谢组学在阐明疾病机制,以及确定用于诊断和监测疾病的生物标志物中存在潜在价值,液相色谱与质谱联用是最常用的代谢组学研究方法之一,使代谢相关的生物标志物在临床中的运用成为可能。但由于代谢物质存在多样性,且易受外在环境影响,因此,单个生物标志物在诊断中仍存在局限性。此外,尽管CD和UC在临床表现中存在相似性,但由于生物学行为存在差异而导致其氨基酸变化有所不同,因此,筛查IBD患者的临床潜在生物标志物时寻找在不同亚型中存在共性变化的物质更为重要。本研究的回归模型中纳入了5项在IBD组及其亚型中均出现变化的物质。该回归模型在IBD中具有较好的诊断能力,AUC为0.908,灵敏度和特异度分别为87.44%、81.60%。

作为一项探索性研究,本研究仅为代谢谱检测在临床诊断中运用的初探,因缺乏前瞻性数据,在后续研究中需进一步完善代谢谱在IBD中的应用,对IBD患者的代谢变化进行纵向追踪。

综上所述,血清氨基酸水平的改变与IBD关系密切,且血清氨基酸在作为筛查IBD患者的辅助诊断工具中存在价值。