争做“乖”孩子:幼儿园儿童同侪群体愿景的民族志研究

张 莉

(广东第二师范学院学前教育学院,广东广州 510303)

每一个组织或群体的日常活动都会带着深层目的,并蕴含着成员认同的一套价值观,这些价值观和目的生成了这一组织或群体共享的愿景。愿景是学校文化的根基,儿童在生活世界中形成一系列具有目标感的实践活动,其背后蕴藏的价值体系为儿童的行动指引了方向,弥漫在他们生活的每个角落。

一、研究方法:民族志研究

研究采用民族志研究方法,“基于一种厚描述(thick description)的手法,即在报导人、研究者自身的生活世界,以及读者沟通之间,犹如在一系列层层叠叠的符号世界里漫游,所阐明的正是在文化处境中的意义”[1]X,这种研究方法适合考察儿童在生活现场的日常行为及其行为背后共享的愿景,而要真正理解儿童与同侪生活经验当中的丰富意义,则“有必要透过面对面的互动,设法去捕捉该等互动背后更为深层的各种观点”[2]74。研究采用判断性取样的方法,“也就是民族志学者依赖他们的判断,基于研究问题,来选择该亚文化或单位中最适合的人群”[3]26,选取广州市一所公办幼儿园——M幼儿园苹果班(中班)的全体儿童为研究对象(文中出现的人名均为化名),主要运用参与式观察与非结构性访谈的方法收集资料,研究者以“最少成人”的角色和儿童在幼儿园里共同生活,收集资料时间为一学年。

二、争做“乖”孩子:幼儿园儿童同侪群体愿景

儿童同侪群体并非一种正式的组织,但他们的活动是在班级组织中展开的,群体会形成共有的梦想和行动蓝图,遵循愿景的指向。在苹果班,经常可以看到孩子们数米宝宝和地球妈妈贴纸,他们不但喜欢数自己的贴纸,还热衷于结伴数其他人的贴纸,比谁的贴纸多。而孩子们告诉我:“吃饭吃的快,前几名,不讲话,不掉饭粒”①(F-RH-P4)的孩子可以得到米宝宝贴纸,“睡觉好、听话”(F-MHH-P6)的孩子能得到地球妈妈贴纸,卡通贴纸通常是教师送给“小老师”的礼物。

早餐时间,马涵菡偷偷对我说:“张莉姐姐,我有4个米宝宝了(用手比个4)。”(G-V-9.30-P-14)赵小雨看着她:“又说一遍。”孩子们对贴纸具有强烈的渴望。贴纸是“乖”孩子的符号象征,它具有“鼓舞、奖励那些表现突出的儿童而颁发的具有荣誉意义的标志,其作用类似于奖章”[4],同时还衍生出约束性角色,在建立规范的基础上发挥评价效用。

任卉领取了米宝宝,回到座位,黄文昊和葛若凯围在她旁边数她的米宝宝。黄文昊:“31,32……你有38个!”丁老师:“黄文昊,黄文昊也是没有声音,就是吃的很脏,下次要吃干净一点,知道吗?”黄文昊领了米宝宝,回来放在桌上,拿出自己的那张贴贴纸的纸,吴瑜语趴在桌上大声数着他的米宝宝。任卉和周围的孩子一起数自己的贴纸:“37,38!”曾佩儿拿过任卉的纸大声数起来,李致远:“这个又不是你的米宝宝!”曾佩儿和其他女孩不理会:“17,18,19……”李致远抢过这张纸:“我来数!”董老师:“要你数吗?啊?!”其他孩子接着拿起纸数起来,董老师:“谁在数?扣掉一个!不是你的合上你的嘴巴!”孩子们安静了。丁老师继续奖地球妈妈,倪佳又得到了地球妈妈,刘密拿起她的贴纸大声数起来:“1,2,3,4……她有31个!”王浩宇也在数赵小雨的贴纸:“赵小雨,你现在有11个呢!”刘密在数自己的,数完说:“我29个!”(G-V-5.23-P8)

“孩子”可以涵盖两个层面的意思:“一是作为社会类别的孩子,二是作为社会角色的孩子。”[5]儿童在幼儿园虽被称为“孩子”,延续了家庭中的角色,实质上仍彰显的是“学生”身份的社会性。“乖”/不“乖的”的标准是人为构建,且没有刚性标尺,因此儿童认同的“乖”孩子特征,必定会折射出他们内心建构的自我形象。

三、我们要做怎样的“乖”孩子:幼儿园儿童同侪群体愿景素描

(一)听话

区域活动,几个女孩在给瓶宝宝绑辫子。夏之:“我的头发都已经,乖乖的在这绑了。(大家默默地继续编辫子)我的宝宝一点都没有动过。”汪姗姗:“纹丝也不动。”夏之:“我的宝宝都没动。我的宝宝的名字叫做夏之,要不我们的名字传给了我们的宝宝吧。(停顿一会儿)要我们的名字传给宝宝吧。”林书萱:“她很乖的。”(指自己的宝宝)汪姗姗:“我宝宝也是。”夏之:“我宝宝也是,一直都没有动过。”林书萱:“我的宝宝最乖了。”汪姗姗:“我的宝宝最乖!”夏之连忙喊:“我的宝宝跟林书萱的一模一样的最乖!”汪姗姗:“什么时候她们都是最乖的。”夏之:“对!所以我跟汪姗姗是最乖的,这个宝宝!”汪姗姗:“林书萱!你的宝宝怎么样子呢?”林书萱:“很好!”(G-V-6.18-P15)

“什么时候都是最乖”是儿童期望得到的褒奖,瓶宝宝“纹丝也不动”是“听话”的典型诠释,当儿童“把名字传给瓶宝宝”时,瓶宝宝是儿童的自我代入和自我表征。

汪珊珊走过来说:“张莉,你坐了我的椅子。”我站起来看了看:“(区域活动)要结束了吗?”汪珊珊指指王老师,王老师已经打开电脑,坐在电脑桌旁边,汪珊珊说:“要收了。”一会儿,《幸福拍手歌》响起。汪珊珊把椅子转向王老师,坐的笔直笔直的,两手放在膝盖上。这时候其他孩子大部分都还在收拾玩具,我说:“你怎么那么快就坐好了?”汪珊珊:“我提前就收好了(玩具)。”前面罗乐瑶也坐的笔直,两手放在膝盖上。(G-V-10.15-P5-6)

“所有社会群体(social group)都有自己的群体规范,……这些规范会对各种事件与行为作出定义。根据这些定义,一些行动被认为是正确的,而另一些则是错误的。”[6]1班级纪律是教师高效管理班级的一种机制,“驯顺的身体能够成为具有生产力的,训练有素的劳动力。身体的政治投入最终转化为一种经济利润,身体最终成为‘有用’的力量,无论在经济上,还是在政治上”[7]396。

(二)安静

安静是苹果班非常重要的纪律与规则。

下楼去活动,童楚霞、杨若依和夏之一直把手指放在嘴边,发出嘘的声音,我问:“这是什么意思啊?”夏之:“就是安静的意思。”(G-V-9.1-P2)“安静、坐得住”是“乖”孩子的突出表现,“跑来跑去”、“吵闹”的行为则与纪律背道而驰。

罗乐瑶和林书萱在一起拼小积塑,把一个一个各种形状的积塑对应放进格子里。罗乐瑶问我:“李致远哪儿去了?”我指了指音乐室的方向:“他去那边了。”罗乐瑶说:“李致远最不乖了。”我:“为什么呀?” 罗乐瑶:“王老师都把他名字撕了。”韦明轩说:“王浩宇也不乖啊。”罗乐瑶:“可是李致远没来,王浩宇就变乖了。”(G-V-3.19-P3)

“当特定社会规范得以实施之后,那些违反规范的人就会被群体视为异类并受到排斥,成为了局外人(outsider)。”[6]11因此,李致远这类“闹腾”的、经常逸出班级规则之外的孩子是不受欢迎的。儿童在遵守和执行规范的同时将违规者标签为“局外人”,且赋予了他们一种“污名”身份,这种身份源于“所有人都对某种类型的成员有所期待,希望他们不但应当支持一种特定规范,而且能够履行它。”[8]8但是李致远仍然很想成为“乖”孩子。

区域活动后,王老师坐在电视机前面,面对所有孩子说:“整天处于兴奋的(孩子)是不好的。女孩子,收拾玩具非常快速的,能够平静心情的,自己过来啊,不用我点名字。想聊天的把手举起来。觉得自己可以得到(地球妈妈贴纸)的上来。”李致远第一个去了。(G-V-7.2-P2)

正因为贴纸标志着教师和同侪对个体行为的认可,是“乖”孩子的标识,李致远想通过这一标识来获取“乖”孩子身份。

活动区活动后,丁老师在批评有些孩子在活动室追逐,李致远一直把手高高举着,丁老师说:“你想说什么?”李致远说:“这里又不是跑道,跑什么跑?”汪俊驰说:“这里禁止跑步。”丁老师说:“你们俩在这里跑的也不少噢。”(G-GB-4.21-P20)

李致远对在班级里该做什么,不该做什么了然于胸,他陈述班级既定规则,对同侪破坏规则的行为进行规劝,意欲摆脱教师及同侪对他设定的形象,以证明自己是个“乖”孩子从而获得身份认同。因为“个体并不是听天由命地接受人们对他的看法,而是只要有可能,个体就总是会积极地维持一种稳定的、与他的自我形象相一致的情境定义。个体往往通过多种方式(如解释、辩解、表达义愤、开玩笑等),来应对/纠正/控制人们对他的那种与其自我定义不相符合的形象设计”[9]92。

(三)动作快

吃饭和餐点时间是对孩子的巨大考验,也是儿童争当“乖”孩子的关键时刻,因为老师会在黑板上记录下吃饭前15名、安静的孩子的名字,给他们颁发“米宝宝”贴纸。

刘密今天吃饭特别快,吃完以后,趴在黑板上看了一会儿,看第一个名字就是他的,转身走了。(G-V-10.15-P6)

无论是餐点、睡觉、穿脱衣服、收拾玩具,儿童都在追逐“快”的信念,他们会自发展开竞赛,“快”已经从“听话”转变为儿童赢得同侪地位的一种方式。

吴瑜语在隔壁组轻声地叫我:“张莉姐姐,我昨天吃饭得了第一名!”我睁大眼:“噢?”她对着我点了点头。(G-V-6.25-P26)

在苹果班,迅速完成各种活动是儿童能力的一种表意符号,也是“乖”孩子的象征。吃饭“得第一”的儿童会感到莫大的光荣,而吃饭慢的孩子则会与能力弱划上等号。

倪佳、刘明杰、汪姗姗、林书萱、杨碧瑶和吴瑜语在一组吃饭,只剩林书萱还还没吃完,其余人都已经在喝汤了。杨碧瑶:“我们这组就你在吃饭了。”林书萱:“对啊。”倪佳:“大部(份)人都添汤了。”林书萱:“对呀。汪姗姗说:加油!加油!”倪佳、杨碧瑶几个也跟着喊:“对!加油加油!”吴瑜语一边喝汤一边说:“你一定能行的。”倪佳:“对,你一定能行!”刘明杰喝完汤,去放碗,走到丁老师面前:“全都吃完了,我们这组。”丁老师看了看他们那张桌子:“这么厉害啊?”刘明杰:“嗯。”(G-V-7.11-P15)

“快”的信念无形中来自于成人对儿童施加的规则影响,“乖”则是儿童崇敬规范背后的信念,它指导了儿童在班级中的行动,只有行动符合教师的期望,力图做个“乖”孩子才能得到群体成员的接受与认同。

(四)知礼与友爱

“‘人’是处在礼仪中的‘人’,人的本质当中已经渗入了与他人的关系。这种关系受到礼的制约,是一种等级关系。”[10]儿童与教师是幼儿园里社会网络的“节点”,儿童与教师之间、儿童同侪之间的关系需由“礼”联结起来。

今天幼儿园来了很多参观的老师,她们拿着相机刚走进课室,孩子们立刻大声喊:“老师好!”参观的老师:“小朋友好!”(G-V-6.18-P18-19)

守礼的一个重要指向就是知晓辈分与人伦关系,并表示对长辈的尊崇,自觉服从“长幼有序”的规范体系。孩子们每天在园门口接受晨间检查,必定会向医生问好,在上楼梯进入课室的途中,孩子会主动问候遇见的教师,在户外活动或者排队等候上楼时,遇上成年人都会问候,而如果遇上的是孩子则不一定主动问候。与之形成对比的是,无论孩子们是不是在忙,只要成人来到课室,孩子们都必须要打招呼:孩子们正在上课,李主任在走廊路过,汪俊驰隔着窗户玻璃大声喊着:“李主任好”!另外几个孩子也跟着叫起来。(G-V-9.9-P10)

儿童与成人之间存在着社会距离,要想成为乖孩子,需时刻铭记伦理规范与道德标准,旨归在于“守礼为人”、“依礼行事”。此外,知礼还表现在同侪交往中。

王老师在和孩子们说粮食日排练节目的事情,夏之对着我:“巴巴屁巴巴屁……”任卉:“不能说屁啊屁的,这样对人不礼貌。”(G-V-10.13-P5)

相互尊重也成为儿童同侪评价的一个标准,和王老师的一次聊天得知周蕃不愿意和柳霜坐在一起,妈妈多次要求调换座位。周蕃告诉我:“她做操的时候我不小心踩她脚,她就说不原谅不原谅,还有她欺负我。”(F-2F-5.28-P16)不懂得与人融洽、和谐地相处的儿童,就会引起同侪的抵触而受到联合抵制。

区域活动时候,突然传来马涵菡的哭声:“她欺负我。”(指着刘文蕊)柳霜、吴瑜语、刘文蕊在一起画画,吴瑜语说:“她经常欺负我们,有一次弄我的眼睛(用手把上下眼眶覆盖)”刘文蕊接着说:“是的,她经常欺负我们,我们不跟她玩。”(G-A-4.4-P11)

(五)坚强与勇敢

勇敢的孩子会得到同侪的钦佩,被称为“胆小鬼”则意味着羞耻和不安。

周蕃因为害怕打针哭了起来,她的好朋友陈小凡对她说:“如果你哭怎么做大班的哥哥姐姐?你哭,这么高的时候(用手往高处比划)一年级的时候大家都笑顾(话)你,说,你这个胆小鬼,胆小鬼,我们不跟,不跟这样的小朋友来上课的。真的,周蕃,请问你勇敢吗?你不勇敢我不跟你做朋友了。不勇敢的话我就永远不跟你做朋友了,你勇不勇敢?(周蕃没有回答)勇敢没有?勇敢没有?那我就永远不跟你做好朋友了。”周蕃又开始哭起来:“我想你跟我做好朋友。”陈颖琪:“那你就坚强一点啊,不然的话,不然的话你就别找我做好朋友了。”(G-V-6.6-P2-3)

“常反对哭泣者和正好没有在哭的人,都会轻蔑眼泪,认为哭泣者太多愁善感、歇斯底里、想要用哭达到某个目的,或是情绪不安。”[11]7同时,“乖”孩子还应该善于控制自己的情绪,不能遇见一点小事就掉眼泪:王老师带女孩去音乐室排练,马涵菡手一挥,撞到杨若依的眼睛,杨若依摸着眼睛哭了起来。马涵菡转头:“就知道假哭。”杨若依还是摸着眼哭,停在原地,刘文蕊上前问她怎么了。马涵菡把手一甩说:“就知道假哭!”我问:“你怎么知道她是假哭?”马涵菡:“因,因为她有一点小事就哭,她没有哭出眼泪。”(G-V-6.25-P28)“哭”意味着示弱,而孩子们并不欣赏柔弱的性格。

四、我们为什么要做“乖”孩子:幼儿园儿童同侪群体愿景的生成机理

“在日常生活中,人们通常可以通过观察一个人与另一个人之间的互动方式以及别人对他的行为方式就能够准确地判定他的社会地位。”[12]243因此,儿童一旦被认定为“乖”孩子,就能够转化成一种地位符号,这一地位符号会推动儿童群体的社会分层。虽然不同的社会、不同的人群对价值物的衡量标准不尽相同,但价值物的共同点是供大于求的稀缺物品。在儿童群体中这一物品可能是物质的,如贴纸,也可能是非物质的,如“乖”孩子的名誉。这种价值物的占有实际上是一种资本的占有,儿童所占据的资本差异将导致儿童群体性质从同质性转向异质性,从而产生地位分化。

(一)“乖”还是不“乖”:一种身份边界

Gee认为身份就是“个体在特定的情境下所表现出来的行为方式等被他人识别、承认为‘某一种人’,”[13]这种身份的产生与他们在社会中的表现有关,因此不“乖”的孩子,在班级生活中时常会陷入“困境”:

因为李致远和王浩宇不能安静等待,王老师没让他俩去跳床。李致远大哭起来,拉着老师的手不放,说:“我想玩。”老师允许他和另一个孩子换球,让他去拍球。孩子们排好队,准备回活动室了,李致远急了,又找到老师拉着她的衣服大声哭。吴瑜语、葛若俊和汪俊驰几个孩子围着,有的拉他,有的对他做踢的动作,吴瑜语用手拉着眼皮对他做鬼脸。回到活动室,我问吴瑜语:“刚才李致远为什么拉着老师不放啊?”吴瑜语:“因为他调皮,老师不让他玩跳跳床。”我:“那为什么你们去拉他呢?”吴瑜语做了个“踢”的动作:“我用脚踢。”我:“你为什么要踢他啊?”吴瑜语:“因为他不听话。”李致远坐在电脑旁边的小椅子上,眼睛红红的,马涵菡和几个男孩围在他周围,李致远对马涵菡说;“走开!”一群孩子围着他,把两只手放在耳朵边,冲他吐舌头扮鬼脸,他非常生气,站起来,追他们:“你们滚开!”孩子们轰的一声散了,一会儿又围过来。(G-W-3.19-P4)

区隔“乖”/“不乖”是教师解决班级生活中组织问题的一种手段,由此间接推动产生了儿童之间的不平等。“不平等最生动的说明是它像一个巨大的梯子,在这个梯子上,个人或团体都占据一个更高或更低的横档。”[14]77此时“乖”孩子被隐匿地赋予了一种制度身份(Institution Identity)②,它是“法律、制度、传统习俗等权威制度、机构赋予个体的身份”[15],正是这种身份使得“乖”孩子们“做鬼脸、吐舌头、踢、拉”等等平时被视为不友好的行为,在此时转化为合法行为。

吃饭时孩子们因为这样的身份边界,同侪地位也悄然发生变化:教师指定的喂饭者,享有控制被喂饭者吃饭节奏和速度的权力,而被喂饭的孩子会自动接受这种地位上的变化,并服从角色进而改变行为。

午饭时间,大部分孩子都已经吃完饭了,赵小雨拿着碗,坐在刘玟蕊的旁边,一边说:“看我!看着我!看着饭!不要看餐巾!”用筷子夹一大块饭菜给刘玟蕊,刘玟蕊用嘴接住,嚼了起来。刘玟蕊在折自己的餐巾。赵小雨大喊:“看着我!不要看着餐巾!现在我喂你,你相信在家里有谁喂你?!”说完用筷子夹一大块饭菜给刘玟蕊:“最后一次喂你了,啊。明天就自己吃,就算吃不完也要给我吃啊……”丁老师让刘玟蕊把饭菜搬到杨若依一桌,赵小雨对杨若依说:“我喂她吃饭。”杨若依一直用手指着刘玟蕊:“呵呵呵呵呵。小baby。”刘玟蕊也笑起来,赵小雨:“还笑还笑,你是小baby吔!”刘玟蕊:“我不是小baby好不好。”赵小雨:“就是小baby,那你为啥要我喂饭呢?”刘玟蕊:“我不用喂的。”赵小雨:“不用喂了?那我现在让你自己一个人装一碗饭,你能自己搞定吗?”杨若依又指着她:“小baby,喂几口!”丁老师走过来:“等会儿我也找个人来喂你。”杨若依赶紧吃饭。刘玟蕊用手在动掉下的菜,赵小雨大声说:“还在玩菜?不许玩!你再玩我让一个人装一碗饭,同时喂你,看你还怎么办?到时候,饿了肚子的时候,我就把那个饭弄个绳子,我又把那个绳子打了个结了,就找不到了。”刘玟蕊:“可以!”赵小雨:“你就知道饿了啊!你想不想吃完饭去看图书,你想不想?啊?”刘玟蕊不说话。赵小雨:“看着我说话!”刘玟蕊“嗯”了一声,赵小雨:“不要嗯,说,想不想?”刘玟蕊:“想。”周一菲:“想不想看图书?说话,不要嗯嗯的。(刘玟蕊没有说话)不想?好,那你马上去上床给我去睡着觉!一分钟就睡着觉。”刘玟蕊:“别那么多管闲事。”赵小雨:“已经快了,我数到三,要我嚼了喂你,难道你是baby嘴吗?一、二、三!好,我不是说过吗?我给你说过了,我数到三,饭全部都要嚼完。一!二!三!……一定要把这碗饭吃完,来!刘玟蕊是小baby。快!快点吃!”丁老师过来批评马涵菡吃的太慢,马涵菡说想去厕所,丁老师:“上次你也是说去厕所结果没去!一点都不诚实!”柳霜:“跳舞的时候,她和刘玟蕊在抢椅子。”丁老师:“马涵菡一点都不诚实!有好几次不想吃的东西就说不吃了,要不就说想去拉大便、解小便,结果吃完了又不去了,不是一次两次了,是好几次!”李致远指着马涵菡说:“好狡猾!好狡猾!”马涵菡开始抽泣起来。除了马涵菡和刘玟蕊,其他孩子都排成一条纵队等着上床睡觉。赵小雨在队伍里说:“还不吃?刘玟蕊!还不吃!”杨若依:“说喂就……”刘玟蕊打断她的话:“敢说?”赵小雨对刘玟蕊说:“还敢说?”柳霜:“啊,你还在那里耍脾气啊?”杨若依:“还在那里发脾气!”赵小雨:“对啊。”丁老师走过来,对马涵菡说:“你不是急吗?你现在又不急了?我一点都不相信你的话,你知道吗?”李致远在旁边说:“狡猾!好狡猾!”(G-W-6.25-P26-27)

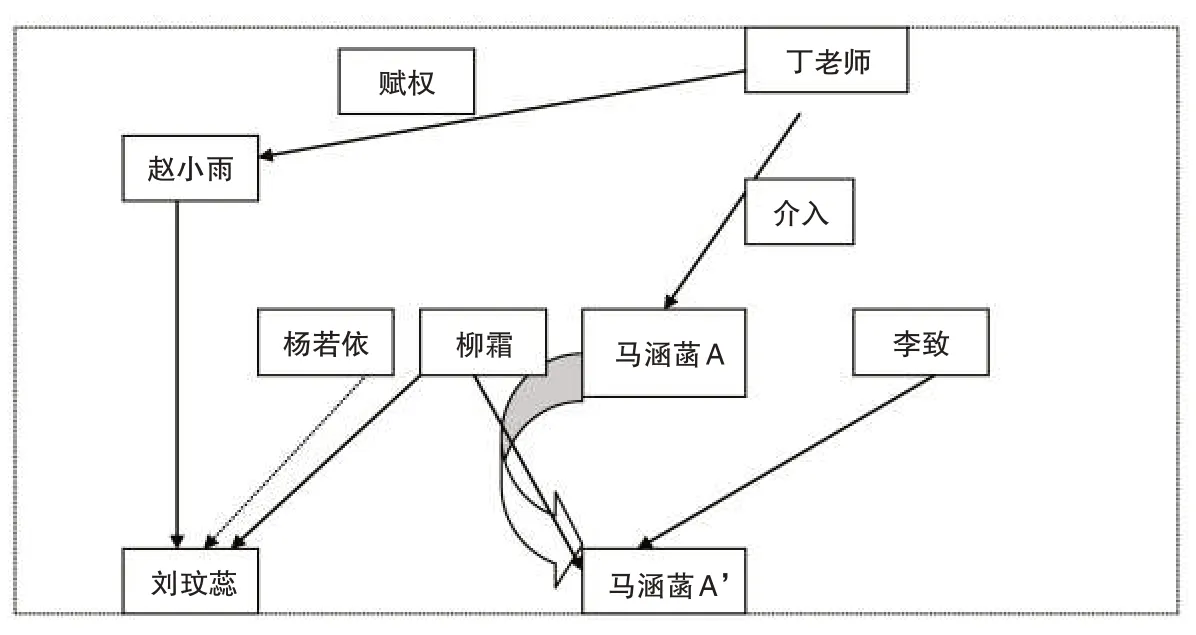

赵小雨转化为“教师代理者”,与刘玟蕊之间形成了地位差异,围观的马涵菡、刘玟蕊、杨若依都是吃饭慢的孩子,但是马涵菡和杨若依没有被喂饭,因此她俩的地位要高于刘玟蕊,处于中间层级。但是丁老师进行批评后,柳霜和李致远合力把马涵菡推至最底层。杨若依因没有受到批评而且把饭吃完了,保留在了中间层级(见图1)。

图1 一次“喂饭”事件中儿童同侪地位变化示意图

(二)“乖”孩子:一种象征资本

布迪厄认为象征资本“指的是特定的社会空间中公认的知名度、声誉、成就感、领袖地位。”[16]189-211象征资本可以是其他三种资本相伴随的产物,但是“不管属性怎样(无论哪种资本,有形的、经济的、文化的、社会的),这种属性被社会行动者所感知,”[17]95也就是说,象征资本是一种稀缺的权力,必须得到社会承认或者他人认可才得以成立。

在幼儿园,“乖”孩子这一地位符号可以衍生出声望资本和权力资本,这两种资本属于象征资本范畴,象征资本占有量的差异,是导致苹果班儿童地位分化的重要原因:

1.“乖”孩子占有声望资本

声望是“一个人从别人那里所获得的良好评价与社会承认。它可以多种形式出现:公众的接受与名誉、尊重与钦佩、荣誉与敬意。”[12]242“乖”孩子的制度身份构建了话语身份,使得他们受到同侪欢迎和钦佩,同时也会影响儿童在友谊关系中的选择和判断。在我进入幼儿园的第一天就注意到汪珊珊在苹果班儿童心目中的“崇高”地位,音乐游戏活动,王老师问孩子们:“请谁来做猴妈妈?”孩子们异口同声地说:“汪珊珊!”孩子们都非常喜欢汪珊珊,而且认为她最漂亮。王老师说小班时玩“小青蛙找老婆”的游戏,全部男孩都跑去找汪珊珊做“老婆”。这一评价实际上超越了外表本身,成为儿童同侪评价的一个关键性的、甚至是唯一标准。夏之和汪俊驰就告诉我:“班上汪珊珊和倪佳最漂亮。”我说:“她们哪儿漂亮啊?”夏之说:“倪佳乖,汪珊珊和林书萱在一起,汪珊珊漂亮,林书萱就漂亮。”(F-X2-9.15-P6)

丁老师说:“我们班有很多孩子都喜欢汪珊珊,有些家长也说,孩子在家就说汪珊珊,家长问怎么在班上只认识汪珊珊呢?”(F-D-4.14)儿童体察到成为“乖”孩子能够获得“一个人的生命历程中作为个人努力与否的结果而获得”[12]96的自致地位,同时“乖”孩子也象征着角色期待与角色规范,儿童也以“乖”孩子为标准来调适社会角色,“领会某一特定身份被期待或是必需的行为,换言之,即把握好对具有某种身份的人的‘规范’。”[12]97

一天午餐后,我问:“赵小雨,你在这的好朋友是谁啊?”赵小雨:“任卉、倪佳。”我:“在班上你最喜欢谁啊?”赵小雨:“还是倪佳。她吃饭吃的很快,睡觉睡的很快!”我:“那你觉得怎样的人才是好孩子?”赵小雨:“吃饭吃的很快,听老师的话。”我:“嗯,你想做个怎样的孩子。”赵小雨:“不知道。妈妈叫我今天吃完饭要自己拣碗自己洗碗。”(F-2XY-5.23-P1-2)赵小雨不清楚自己想成为怎样的孩子,但是很清楚教师和家长需要她成为“听话、睡觉快、自己的事情自己做”的孩子。库利提出的“镜中我”概念可以很好地解释“乖”孩子作为一面镜子,如何让其他儿童想象他人的判断,并在此基础上评价自己的行为。“在许多情况下,与他人的联系依赖较为确定的想象形式,即想象他的自我——他专有的所有意识——是如何出现在他人意识中的。这种自我感觉决定于对想象的他人的意识的态度。”[18]118汪珊珊、倪佳是受欢迎的“乖“孩子,她俩在儿童群体中无疑拥有良好的声望,累积了丰富的声望资本。

2.“乖”孩子握有权力资本

一旦成为教师认定的“乖“孩子,教师会让渡一部分权力,而这也会促使儿童为了享有和行使这种权力,争当“乖”孩子。

王老师弹钢琴,让夏之和杨碧瑶看谁没有跟着拍手。弹完了,夏之说:“王浩宇。”王老师一边盖上钢琴,一边说:“王浩宇,你为什么总是不舍得拍手呢?”夏之继续说:“钱炎杰。”王老师走回电脑旁边,手上拿着一张贴纸,对夏之说:“来,有美丽的公主(贴纸)给你。你挑一个吧。”夏之走到王老师面前,脸上带着笑,挑了一张贴纸,在回来的路上,孩子纷纷说:“看下,夏之!夏之给我看一下。”

教师将监督、管理、教导的权力让渡给了“小老师”,“小老师”与其他儿童之间就打破了日常的同侪交往准则,他可以“代替教师履行着教育者的职责,行使着整顿班级秩序、监控约束着其他幼儿行为的权利。”[19]181王老师谈到对“小老师”的选择依据是:“他会快速的把他自己的事情做好了。就坐在那里了,因为我知道哪一个是做的比较快的,哪一个是做的比较好的,我就会请他来。”(F-W-6.18)可以看出“小老师”选择标准往往与“乖”孩子的形象不谋而合。

王老师让汪俊驰给我们这一组发手工纸,我说:“给我一张给我一张。”汪俊驰看了看,说:“谁最安静我先给谁。”我赶紧坐好了,黄文昊对他说:“给我。”夏之也伸手对汪俊驰说:“给我一张。”汪俊驰又说:“谁最安静我就先给谁。”(G-W-9.9-P6)

福柯认为权力会以多种形式渗透在个体的生活之中,儿童把做“小老师”的机会看做一种奖赏和荣誉,也知道获得这种机会就拥有了支配同侪地位的合法路径。从图1也可以看出,儿童同侪地位的分化并不是刚性的,而是谁在某一时间段拥有了权力,谁就占据了强势地位。那么,“乖”孩子究竟握有哪些权力呢?

首先,“乖”孩子能够掌握话语权。米歇尔·福柯认为话语与权力相互交织,“是一种需要用来表达的内容,权力使之转变为现实的基础。”[20]赵小雨对刘玟蕊任意呵斥与指责,因为“小baby”被认为是无能力的人,是可以被别人羞辱的,所以当刘玟蕊试图反抗时,被其他孩子群起而攻之:“没资格耍脾气。”赵小雨正是和其他孩子一起掌握了话语权,剥夺了刘玟蕊和马涵菡的话语权,从而得以将他俩在这一情境中的地位分化至同侪中最低层,成为“就是有话语说不出或者是即使说出了也无人听信的那部分群体。”[20]

其次,“乖”孩子拥有支配权。“作为支配的权力是那种限制他人选择的能力,它通过组织他人以他们自己的本性和判断方式生活来强制他们或者获得他们的服从。”[21]教师让渡给赵小雨和汪俊驰的只是动手喂饭和发放纸张的权力,吃饭慢的刘玟蕊只是失去了自己动手吃饭的机会,但实际上赵小雨通过喂饭这一动作控制、规训刘玟蕊,汪俊驰可以选择将纸张发给谁,“乖”孩子此时掌握了支配性力量,能够影响、控制其他儿童。

再次,“乖”孩子具有围观的权力。“看是主体,被看是被贬低的对象和客体,这曾经是戏曲演员(古代称之‘戏子’)地位低下的原因。这就是说,视觉与享乐、看与被看中隐藏着视觉与权力的关系,被看也就是被主宰。”[22]身体此时成为被规训的媒介和工具,视觉充当了“权力的眼睛”,其他儿童围观刘玟蕊、李致远,也就贬低了他俩的地位,他们之间正是在“看”与“被看”中隐含了主宰与被主宰的关系,从而形成地位差别,“身体被‘倭化’的同时其尊严也被‘倭化’了,人格也被这种‘倭化’所熏染。”[23]

3.“乖”孩子的声望资本与权力资本可以相互转化

拥有“乖”孩子符号的儿童更有可能成为“小老师”进而握有权力资本,由此他们也更容易在儿童群体里占有较高的声望,也就是说“乖”孩子拥有的声望资本会与权力资本相互转化,制度身份可以与话语身份和亲和身份的构建进行互动。当儿童化身为“小老师”时,就自动打破了与其他儿童之间的平等关系,儿童很清楚同侪层级上升的的途径是成为“乖”孩子获得自致地位,从而得到做“小老师”的机会,担任“小老师”的那一段时间能够享有教师权威,而其他儿童默认此种地位的合法性。因此,儿童会努力让行为符合教师期望,赢得享有教师让渡的权力,以实现在班级里向上流动的机会。

五、自我、归顺与他性:从儿童群体愿景展开的思考

(一)儿童同侪群体愿景是儿童对自我的体认

儿童同侪群体对“乖”孩子的理解与构建是儿童对自我的体认,“个体并不是直接经验他的自我本身,而是只能从和他处于同一社会群体的其他个体成员的特殊立场出发,或者说从他所属的这个作为整体而存在的社会群体一般化立场出发,来经验他的自我本身。”[24]158儿童想要争当的“乖”孩子正是社会生活里人们对儿童的普遍价值期待。

中国传统文化对儿童道德层面的期望是,“小孩出生时,已有一个‘成人’在内,所有教导规矩不只在教他如何做一个儿童,也在学一生之原则,不必为三四岁人短期(幼年时)需要而为所欲为,而在随时教导引发他里面那个‘大人’,使之慢慢浮现、成形。”[25]38求静而不妄动、顺应、服从,是成人为儿童拟定的理想形象。

在班级场域中,教师所建立的规则实际上是塑造儿童“理想形象”的模型,而同时,家庭和幼儿园形成合力也在不断“铸造”成人所期待的儿童角色。儿童在与同侪、教师、家庭的互动中,参照这一“理想形象”展开社会活动,并不断调试自我与周围环境的关系,儿童同侪群体以及儿童个体“所采用的一种有组织的社会手段,用来形成与这种环境的各种社会关系,或者(从某种意义上说)与它进行对话,”[24]176“乖”孩子是儿童同侪群体在社会生活中,“不断学习由社会建构并由大家共享的象征意义”[12]142。

(二)儿童同侪愿景表现出文化归顺意识

在班级制度化生活中,归顺倾向的产生及演变,是儿童与成人的关系引发的。

1.建构具有个人特质的整体系统

在愿景的形成与实现的时空维度中,儿童试图展开主体性认知,在社会交往网络中以经验的形式传达了对人、事、物的感受和理解,建构具有个人特质的整体系统。“这个系统中包含了客观知识体系,但同时又与知识的形成过程,知识与现实社会的实践、知识的情感成分、对知识的价值判断等内容紧密地联系。”[26]要想在制度化生活中生存,儿童就必须借助于外在评价机制争取得到教育体制、教师和同侪的认同,“乖”孩子“在符号化的过程中,能够聚集人类认同的各种文化资源和意义资源,从而为人们的个人归属和社会归属提供一个看得见、摸得着的形体,变成自我的象征。”[27]

2.儿童主动内化“乖“蕴含的文化内涵,是习性的自我归并

儿童意识到成为“乖”孩子有利于他们在以成人为主导的社会生活中生存,是在班级中“具有自我稳定性及为维持此‘稳定性所必需的一切手段和条件’,”[28]13因此他们会有意识地将自己归并到“乖“孩子的范畴,对规则的遵守与维护是自我归并的两个面向。

儿童自觉维护教师拟定的班级规则,帮助其他儿童也成为遵守规则的“乖”孩子,则是儿童置身于幼儿园场域中的位置所决定的。高宣扬认为,习性③“是一种同时具‘建构的结构’和‘结构的建构’双重性质和功能的‘持续的和可转换的秉性系统’(système de dispositions durables et transposables),……是历史经验与实时创造性于一体的‘主动中的被动’和‘被动中的主动’,是社会客观制约性条件和行动者主观的内在创造精神力量的综合结果。”[29]儿童建构了履行班级规则的意识,而班级规则实际上是教师调控儿童生活“看不见的手”,儿童也渴望借助遵守和认同规则来获得教师对其个体的认同。儿童的归顺既是对既存规则的建构,也是处于这一社会位置上由诸多因素制约和塑造出来的性情倾向。他们积极寻求做“小老师”的机会以积累象征资本从而获取较高的同侪地位,在这一层面上,“成人的权威便成为他们重要的抗衡点。”[30]191

(三)儿童同侪群体愿景具有“他性“特质

“他性”是美国学者流心在《自我的他性》中谈到不同的历史语境中“他者”元素的介入,产生他性的自我结构。“它是基于内外条件的变化而导致的不同结构,结构的主体常伴有自我人格上的断裂——‘自我的他性’。”[31]儿童对“乖”孩子形象的确立,是不断地与“他者”相互作用而产生的。“在由自己与重要他人构成的意义世界中,儿童总是希望知觉的自我能够与他人理解中的印象保持一致性。”[32]“他者”可以是父母、教师等亲密接触的成人,也可以是同侪和可能接触到的社会文化元素,“他者”为儿童提供了知觉世界的一种可能性,从而形成儿童关于世界的意识。苹果班儿童的“他者”主要是以教师为代表的成人,儿童争当的“乖”孩子标准、儿童之间交往的规范与教师在班级管理中的常规与倡导的儿童形象之间存在互动关系(见表1)。

表1 儿童群体的愿景与苹果班级规范的对比

“每一个社会群体都总是将自己的文化目标同根植于习俗或制度的规则、同实现这些目标所允许的程序的规则联系起来。”[33]225儿童将自己的愿景与班级规则紧密联系起来,“在他和他所属的群体中的关系中确定自身,进而内化社会规范。正是由于此,才使儿童的自我获得完善。”[34]儿童在这个价值体系中有所归属,它能够推动儿童在班级生活中产生地位分化,儿童一旦脱离了“轨道”,就会成为“异类”,他们在确证自我的过程中不断与这一体系互动。儿童也非常清楚地位分化的产生因素是能力的差异、对班级生活的参与程度和对班级规则的遵守程度,而这都倚赖于教师对儿童的评价。“学校教育过程通过儿童和青少年的参与产生了一个文化框架,这个文化框架转而又构建起儿童在学校的社会生活。”[35]88

可以说,“乖不乖”的标准首先来自于成人文化对儿童社会角色的价值预设,通过家庭、社会和教育机构将其习性化。儿童群体在构建愿景时将“他性”视角纳入其中,“共同采纳成人世界的社交信息,生产了一系列童年知识和实践,”[36]值得关注的是,在僵化的、具有强大的成人权威控制的文化脉络中,容易使儿童“把更重要的事物让渡给习惯、成见、阶级利益和体现在制度中的传统等去决定而丧失掉批判的、独立的、创新的能力,个人在服从与“听话”中让渡出自己的自由。”[37]

[注释]

①本研究中教师与幼儿的姓名皆做过处理。资料中括号为资料编码,G代表观察记录资料,F代表访谈资料。

②Gee提出了分析身份的四种视角:自然身份(Nature Identity)、制度身份(Institution Identity)、话语身份(Discourse-Identity)、亲和身份(Affinity-Identity)。自然身份(Nature Identity)是由自然力量赋予的,个体生来就有的身份,如性别、种族等属于自然身份。话语身份则来自于认同,人们通过话语和对话来构建和维持身份认同。亲和身份的权力来源于群体中成员共享的特定实践。这四种视角不是完全相互分离的。详见James Paul Gee,Identity as an Analytic Lens for Research in Education.Review of Research in Education,2001,(25)99-125.

③高宣扬在《布迪厄的社会理论》一书中将”habitus”译作“生存心态”,这里统一为习性。详见高宣扬:《布迪厄的社会理论》,同济大学出版社2004年出版.

④“坐的漂亮”是本土概念,源于苹果班教师对儿童坐姿要求的原话。