黄土高原东部主要作物需水量空间分布规律

陈 伟,陈 丽,孙从建,郑振婧,李晓明

(山西师范大学 地理科学学院,山西 临汾 041000)

水资源是干旱、半干旱地区农业发展的主要限制性资源,在当地农业发展中占有重要地位[1-2]。由于气候干燥、降水不足、作物对水分的依赖性强等因素,水资源成为影响农作物产量与品质的主要环境因素[3-5]。作物需水量作为区域农田水分循环系统中的重要因素及节水农业研究中的重要参数[6],其定量化研究是进行区域水资源优化配置及可持续利用的重要环节。

黄土高原东部为温带大陆性季风气候,干旱严重,降水年际变率大、水资源相对匮乏,是北方旱作农业的典型代表区域,长期的干旱缺水严重制约了当地的农业生产,甚至威胁到了黄土高原东部的粮食安全。黄土高原东部地形复杂,在纬度和海拔的影响下形成了复杂的气候生态环境和多种作物并存的种植模式[7]。区域中部的河谷地区是我国优质冬小麦种植区,域内山地、丘陵区是我国重要的小杂粮生产基地[8-9]。近年来,农户盲目追求经济效益,一味提高产量,导致区域种植模式与水资源禀赋脱节,加剧了区域水资源的供需矛盾,致使区域生态环境进一步恶化[10-12]。查明区域不同作物耗水规律及水份盈亏特征,对于作物科学灌溉、种植结构优化、粮食生产安全、生态环境保护具有十分重要的意义,其已成为研究者关注的热点和焦点。

有关学者对于作物耗水量分析已开展部分研究,如郭伟等[13]分析了气候变化条件下黄土高原地区玉米、冬小麦等作物的需水量变化;陈博等[14]分析华北平原近50 a冬玉米—夏玉米需水量,结果表明冬小麦—夏玉米生育期需水量呈下降的趋势;王志成等[15]分析了阿克苏河灌区作物需水量对气候变化的敏感性,发现其灌区多年平均作物需水量呈显著上升趋势,除气候变化因素外,种植结构的改变也是重要原因。然而,这些研究多集中于冬小麦、玉米等主要农作物,对于小杂粮的研究相对较少,对于黄土高原东部地区的作物需水规律的研究严重不足,查明不同作物的需水规律对于区域水资源合理利用具有重要意义。因此,本文选取黄土高原东部典型农业种植区,针对黄土高原东部境内作物种植种类多样的特点,选取以冬小麦、玉米为代表的常规作物以及分布范围广、产量相对较高、以谷子、高粱为代表的小杂粮作物为研究对象,对比分析黄土高原东部主要作物的需水、灌溉需水特征,以期为提高当地水资源利用效率、合理布局作物种植结构、保护生态平衡提供一定的理论依据。

1 研究区概况

黄土高原东部地处黄河中游东岸,太行山、吕梁山分列东西两侧,整体为西北东南走向的狭长平行四边形[16]。黄土高原东部由北向南分属中温带和暖温带大陆性季风气候,秋季短暂,平均气温介于4.2~14.2℃,降水量约为377.6~600.2 mm,降水主要集中于6—8月份,各地年内气温和降水分布不均,年际差异大[17-18]。黄土高原东部坡耕地占总耕地面积的34.93%,极易发生水土流失。区域内冬小麦、玉米相对多分布在海拔低、地势平缓的区域,其中北部由于冬春季气温偏低,冬小麦越冬、拔节期多受低温冷害影响,冬小麦种植农业气候条件差,转而大量种植抗旱耐瘠的小杂粮作物,以适应当地气候条件和现代社会对食品种类及营养结构调整的需求。杂粮作物区域内均有分布,太行山区、吕梁山区、以及北部高寒冷凉山区种植更加广泛。本文按照相对位置,研究区以忻州、临汾与长治为界划分为北部、中部、南部,忻州及以北称为北部。临汾与长治及以南称为南部,其余地区为中部(图1)。

图1 黄土高原东部地形、主要河流及地区

2 数据来源与方法

2.1 数据来源

本文选取山西省境内25个气象站点逐日气象要素,包括最高气温、最低气温、平均气温、平均风速、降水量、日照时数和平均水气压,数据来源于中国气象数据网。作物种植和生长状况来源于农业气象站,具体作物种植期见表1。

表1 黄土高原东部4类作物种植期

2.2 研究方法

2.2.1 作物需水量的确定 作物需水量是农业用水量的重要组成部分[19]。作物需水量(在整个生育期内棵间蒸发量与叶面蒸腾量的总和)的获取方法主要有实测土壤水分法及作物系数法两种,由于实测法观测难度大、误差大,目前作物系数法被广泛推广使用[15,20]。本文选用FAO(联合国粮农组织)推荐的P-M模型(ET0)和作物系数(Kc)(表2)计算作物需水量[21],具体如下:

表2 4类作物生长期作物系数

ETC=ET0×Kc

(1)

(2)

式中:ETC为作物需水量;ET0为参照作物需水量;Kc为不同作物对应的作物系数,统一采用FAO-56推荐的分段单值方法计算;Δ为饱和水气压与温度曲线的斜率;Rn为参考作物冠层表面净辐射;γ为干湿表常数;G为土壤热通量;Ta为2 m高处的日平均气温;μ为2 m高处的风速;ea为饱和水汽压;ed为实际水汽压。

2.2.2 作物灌溉需水量 根据水量平衡方程,由于地下水位低于作物可利用高度,地下水补给、土壤深层渗漏量可以忽略不计[22-23],灌溉需水量可由作物需水量和有效降水计算获得(旱作种植条件下,自然降水中补充到植物根系分布层、并被植物吸收的部分,用于满足作物蒸散需要的那部分降雨量[24],受土壤性质、地面覆盖、地形、一次降水量、降水强度及降水延续时间等因素影响,小量级的降水只能湿润地表,一般认为一次降水在5 mm以上可以称作有效降水[25])。计算公式如下:

I=ETc-Pe

(3)

Pe=αP

(4)

式中:I为灌溉需水量;Pe为同期有效降水;α为入渗系数,一次降水在5~50 mm时,入渗系数约为0.9,一次降水量>50 mm时,入渗系数0.8。

2.2.3 作物水分盈亏指数 作物水分盈亏指数是以生育期需水量为需水指标,以有效降水为供水指标来表征作物水分亏缺程度[26-27],其体现为农作物某时段累积水分盈亏的程度,能够表明作物供水量和需水量的关系,可以较好地表征农田的湿润程度与旱涝状况[24]。其公式如下:

CWDI=(ETc-Pe)/ETc

(5)

式中:CWDI>0,表示作物需水量大于有效降水量,水分处于亏缺状态;CWDI =0,表示作物需水量和有效降水量持平,水分供给平衡;CWDI<0,表示作物需水量小于有效降水量,水分盈余。

3 结果与分析

3.1 研究区参照作物需水量(ET0)及有效降水(Pe)空间分布特征

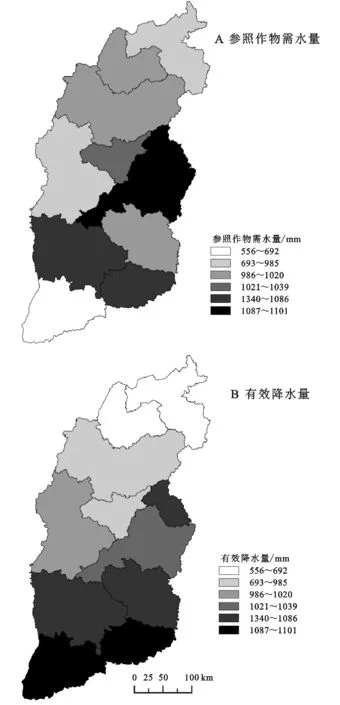

本文利用黄土高原东部降水量等数据,计算得出区域参照作物需水量和有效降水量。区域内年均参照作物需水量分布特征如图2A所示,参照作物需水量整体呈南多北少趋势,大同的参照作物需水量最小,为978.76 mm,晋中、阳泉、临汾、晋城的参照作物需水量整体偏大,均大于1 060 mm;中部吕梁地区是参照作物需水量的相对低值区,为984.1 mm。

图2 黄土高原东部参照作物蒸散量及年均有效降水量空间分布

图2B为黄土高原东部有效降水量空间分布图,由图可知,区域内年均有效降水量区域差异性较大,纬度地带性特征明显,整体呈由南向北呈递减趋势,南部年均有效降水量大于390 mm,北部年均有效降水量小于320 mm,其中南部晋城年均有效降水量最多,为457 mm,北部的大同年均有效降水量最少,为298 mm,年均有效降水量差额在160 mm以上。中部地区有效降水量整体呈周边多、中间少的趋势。

3.2 研究区作物需水量(ETc)时空分布特征

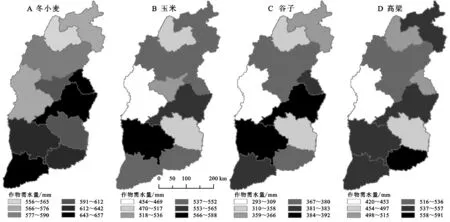

3.2.1 研究区作物需水量空间分布特征 黄土高原东部主要作物需水量空间分布如图3所示。区域冬小麦、玉米、谷子、高粱作物需水量为293.39~656.77 mm,平均作物需水量由多到少依次为冬小麦、玉米、高粱、谷子,分别为613.35 mm,530.24 mm,527.45 mm和368.08 mm。刘涛等研究表明,基于作物需水量,谷子抗旱能力相较冬小麦等具有绝对优势[28]。其中冬小麦、玉米、谷子、高粱等作物需水量最大的地区分别位于阳泉、晋中、晋中、晋城,需水量分别为656.77 mm,564.57 mm,392.39 mm,590.67 mm。冬小麦、玉米、谷子、高粱作物需水量最小的地区为吕梁,分别为575.99 、444.16 mm,293.39 mm和420.12 mm。整体而言,区域北部、中部的吕梁山区及南部长治地区为作物需水量的低值区,主要作物需水量较大地区空间差异明显。

图3 黄土高原东部作物需水量空间分布

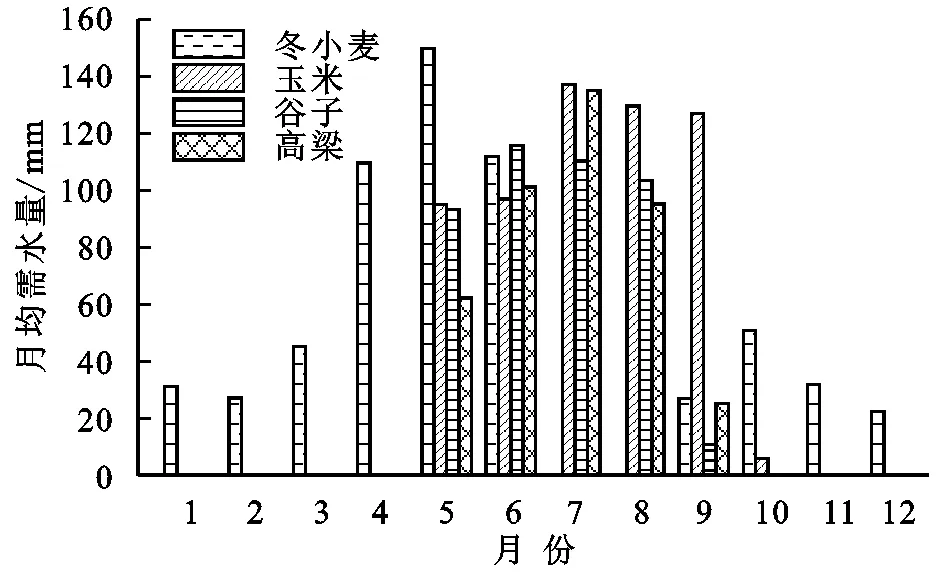

3.2.2 作物需水量季节变化特征 为进一步分析不同作物需水量的年内变化,本研究计算了4类作物需水量的季节变化特征(图4)。研究区主要作物需水量在生长期内呈现先增后减的规律,冬小麦生长期较其他作物长,年内分布较均匀;玉米、谷子、高粱作物的需水主要集中在夏季和秋季,需水量分别占总需水量的77.55%,97.52%和94.01%。冬小麦作物需水量在9月份到次年3月份较小,需水量为25~60 mm;而在冬小麦快速生长的4—6月,月需水量均大于110 mm,占全部作物需水量的60%以上;5月份作物需水量最多,为150 mm。玉米作物需水量5—7月逐月增多,7月份作物需水量为137.36 mm;8—9月作物需水量缓慢下降,约为127 mm;10月份迅速减少。谷子、高粱作物需水量较多的月份集中在6月、7月、8月份,9月份作物需水量急剧减少。谷子需水量6月、7月、8月份期较稳定,作物需水量为100~105 mm,后期急剧下降维持在10 mm以上。高粱作物需水量呈单峰形,7月份作物需水量最多,为135 mm,9月份作物需水量最少,为30 mm。比较而言,谷子、高梁较冬小麦和玉米具有生长日期短,需水量较少的特点。

图4 黄土高原东部作物需水量年内分配

3.3 研究区灌溉需水量(I)空间分布特征

图5为黄土高原东部主要作物灌溉需水量空间分布图,黄土高原东部主要作物灌溉水量整体呈北部大于中南部的趋势。冬小麦灌溉需水量最多的地区为太原,该地区平均灌溉需水量289.69 mm。玉米灌溉需水量表现为北部灌溉需水量多于南部,忻州灌溉需水量最大,该地区平均灌溉需水量为227.05 mm。谷子灌溉需水量由北向南递减,并且在吕梁和南部地区谷子生育期间存在水分盈余,所需灌溉需水量微弱。高粱灌溉需水量整体呈区域中、北部大于南部的空间分布特征,大同地区平均灌溉需水量最多为250.99 mm。曹昌林等对粒用高粱的需水量研究发现从降水量来看,山西省降水基本能够满足高粱的水分所需,但由于降水的不确定性,导致了降雨与需水的不吻合性,需在高粱生长期间进行少量灌溉[29]。区域内4类作物灌溉需水量最多的地区为大同,作物需水量整体由北向南递减,吕梁和区域南部地区为相对作物灌溉需水量低值区。

图5 黄土高原东部作物灌溉需水量空间分布

综上所述,黄土高原东部地区灌溉需水量由北向南呈递减趋势,灌溉需水量最多的地区为北部大同、忻州,南部晋城、运城等地灌溉需水量相对较少。因此,山西北部选取作物种植品种时应优先考虑低耗水作物。

3.4 研究区主要作物水分盈亏(CWDI)特征分析

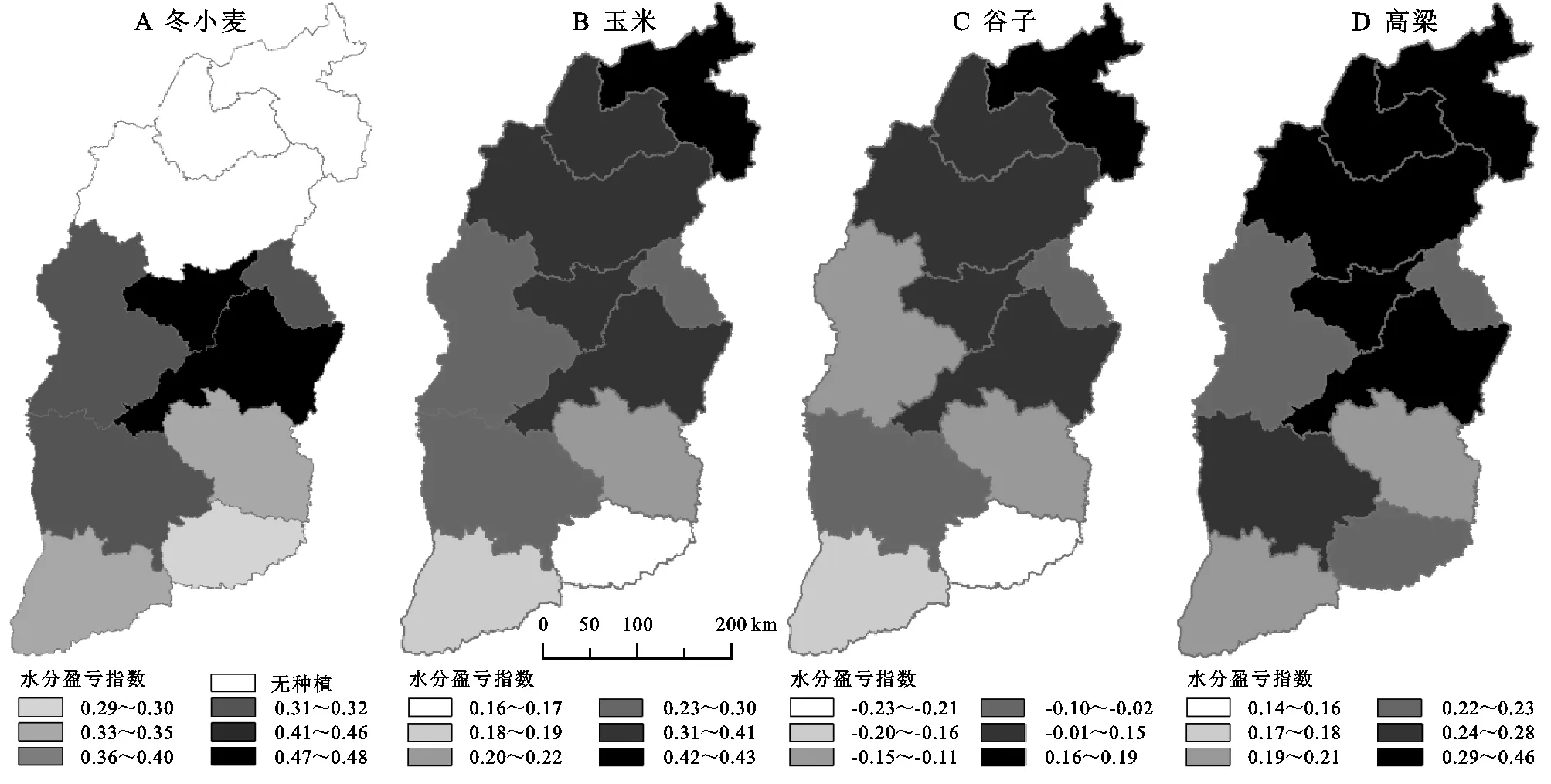

根据作物水分盈亏指数,本研究计算了黄土高原东部主要作物水分盈亏程度。图6为作物水分盈亏特征分布图,由图可知,研究区冬小麦作物水分盈亏指数相对较大,水分盈亏指数为0.29~0.48,水分盈亏指数最大的地区为太原,最小地区为晋城。玉米水分盈亏指数为0.16~0.43,大同水分盈亏指数最大,晋城水分盈亏指数最小。谷子水分盈亏指数为-0.23~0.19,谷子是唯一水分盈余的作物,大同水分盈亏指数最大,晋城水分盈亏指数最小。高粱水分盈亏指数为0.14~0.46,大同水分盈亏指数最大,运城水分盈亏指数最小。4类作物水分盈亏指数由南向北呈递增趋势。张祖光研究结果显示山西省玉米生育期内总降水与总需水耦合度从北至南依次递增,与本文结论一致[30]。

图6 黄土高原东部作物水分盈亏指数空间分布

4类作物的水分盈亏指数东南部相对较低,种植小麦、玉米较为适宜,中部种植小麦、玉米缺水量较大的地区可以通过调整种植结构,适当扩大谷子、高粱种植面积,缓解农业用水压力。北部是水分盈亏指数高值区,不适宜大规模推广作物种植业,应实行退耕还牧。

4 结 论

(1) 黄土高原东部4类作物需水量由多到少依次为冬小麦、玉米、高粱、谷子,年均需水量分别为613.35 mm,530.24 mm,527.45 mm和368.08 mm,谷子年均作物需水量较冬小麦节约39.99%、较玉米节约30.58%;高粱年均作物需水量较冬小麦节约14.01%、较玉米节约0.53%。作物需水量呈现由南向北递减的趋势,冬小麦作物需水量高值出现在4月、5月、6月,玉米、高粱、谷子作物需水量集中在6月、7月、8月。

(2) 黄土高原东部4类作物的灌溉需水量为0~289.69 mm,北部大于南部,作物灌溉需水量由多到少依次为冬小麦、玉米、高粱、谷子,谷子在吕梁、阳泉和南部灌溉需求较小。

(3) 黄土高原东部4类作物水分盈亏指数为-0.23~0.48,谷子是水分盈亏指数唯一出现负值的作物。区域南部作物缺水程度小于北部,中部地区冬小麦缺水严重,玉米、谷子、高粱区域北部缺水最为严重。