贵州省传统村落居民点空间分布及其影响因素

杨兴艳,赵翠薇

(1.贵州师范大学 地理与环境科学学院,贵阳 550025;2.喀斯特山地生态环境保护与资源利用协同创新中心,贵阳 550000)

传统村落又称为古村落,是指形成年代较早,拥有物质形态和非物质形态文化遗产,具有较高的历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值的村落[1]。随着工业化、城镇化的快速发展,城乡之间要素流动迅速,原有乡村聚落体系受到破坏,2000—2010年,中国平均每年减少9万个自然村,传统村落衰退严重,古村落保护受到重视,2012年以来,国家住房和城乡建设部、文化部、财政部、国家文物局联合主持了中国传统村落认定工作,先后公布了5批共6 819个传统村落。20世纪90年代国内多个学科开始对传统村落的价值、形态、演化、保护和利用等方面进行研究[2]。民族学多对特定民族传统村落文化内涵的个案研究[3-4],建筑学和城乡规划学更多关注微观尺度传统村落的民居建筑风貌和村落规划[5-6],旅游学探讨传统村落旅游模式和旅游开发对传统村落社会、经济和文化的影响[7-8]。地理学较为注重从宏观尺度分析传统村落的空间分布特征[9-10]。将传统村落抽象为空间上的点,利用空间自相关分析等方法,探究其分布格局及影响因素[11],研究集中在徽州文化[12]、吴越文化[13]和梅州客家文化[14]等具有典型地域文化特征的地区,贵州省传统村落分布也受到重视[15-16]。但斑块尺度的研究较少。

贵州省位于中国西南山区,岩溶地貌发育强烈[17]。有着悠久的农耕文明,新石器时代就有人类种植稻谷、居住聚落的遗址,是中原文化、巴蜀文化、滇文化、荆楚文化等与少数民族文化交融形成的丰富多样的文化区,相对滞后的社会经济发展水平以及闭塞的交通,村落的原生状态得以较好地保留下来,是我国传统村落分布较为集中的省份。选取贵州省五批共724个传统村落为研究对象,以Arc GIS 10.2和Fragstats 4.2为技术平台,从点状尺度探讨传统村落空间分布特征,从斑块尺度研究传统村落居民点的规模、形态和集聚度,探究传统村落空间分布以及村落居民点特征的影响因素,以期为贵州省传统村落的合理开发利用和保护提供参考。

1 数据来源及方法

1.1 数据来源

将每个传统村落抽象为空间上的点,通过百度地图API坐标拾取器获取传统村落的经纬度坐标,将经纬度坐标导入Arc GIS 10.2与贵州省行政区划叠加,得到贵州省717个传统村落的行政边界(由于部分传统村落是自然村,故将其归并到行政村后得到717个传统村落),再与2017年贵州省土地利用现状图叠加,得到717个传统村落居民点用地现状图。

传统村落的相关资料主要来源于中国传统村落网(ctv.wodtech.com)以及住房城乡建设部网(www.mohurd.gov.cn)。30 m分辨率的DEM数据来源于地理空间数据云(http:∥www.gscloud.cn/),2017年土地利用数据和行政边界等基础要素数据由贵州省二调数据变更得到,采用Arc GIS 10.2软件从2017年土地利用数据中提取居民点、道路、水域、风景名胜区等信息,并将传统村落居民点用地转变为25 m×25 m的栅格格式,使其在Fragstats 4.2软件中计算景观格局指数。

1.2 研究方法

1.2.1 景观格局指数 传统村落居民点是由不同规模、形状、组合的自然与人文斑块组成的镶嵌体[18],景观格局指数是高度浓缩的景观格局信息,是反映景观结构组成和空间配置某些特征的简单定量指标[19]。借鉴景观生态学中景观格局指数的计算方法,结合GIS对贵州省传统村落居民点的规模、形态、集聚度等空间特征进行可视化表达,主要景观格局指数及其含义见表1。

表1 传统村落居民点景观格局指数及其含义

1.2.2 地形位指数 地形位指数是由高程和坡度组合而成,能够综合反映地形条件的空间分异,公式如下[20]:

(1)

1.2.3 地理探测器 地理探测器是探测空间分异性,以及揭示其背后驱动力的统计学方法,优势是可以探测两因子交互作用于因变量。通过分别计算和比较各单因子q值及两因子叠加后的q值,可以判断两因子是否存在交互作用,以及交互作用的强弱、方向、线性还是非线性等[21]。其模型如下:

(2)

2 分布特征

2.1 传统村落总体分布特征

贵州省传统村落空间分布的差异明显(图1)。黔东南占全省传统村落总数的56.76%,主要为苗族和侗族村落,其次为铜仁市的土家族村落,安顺市位居第三,主要为汉族屯堡村落,毕节市传统村落最少,仅有3个。从传统村落批次来看,第一、二批传统村落主要分布在黔东南和铜仁市,安顺市和黔南第三批传统村落个数显著增加,第四批传统村落分布向黔南和遵义市扩展,第五批传统村落主要分布在黔东南,黔南和毕节市传统村落数量增多。

图1 贵州省传统村落分布

2.2 传统村落居民点景观格局特征

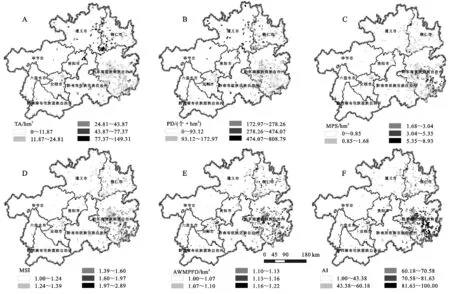

2.2.1 空间规模特征 选用斑块总面积、斑块密度、平均斑块面积反映传统村落的规模特征。从图2可以看出:贵州省传统村落居民点平均斑块面积较小,大多处于0~1.68 hm2,黔东南和安顺市斑块总面积和斑块密度均低于其他地区。黔东南各传统村落居民点斑块总面积较小、斑块密度低、平均斑块面积较大,黔北则表现为居民点斑块总面积大、斑块密度高、平均斑块面积小的特征。

图2 贵州省传统村落居民点景观指数空间分布

2.2.2 形状分布特征 选用平均斑块形状指数和面积加权平均斑块分维数表示传统村落居民点的形状特征,从图2可以看出:(1) 传统村落居民点的平均斑块形状指数和面积加权平均斑块分维数的指数差异较小,表明村落居民点的总体结构较简单,形状较为规则,破碎程度小;(2) 黔东南数值相对较高,表明其各传统村落形状较为不规则、总体结构较为复杂。这主要是因为黔东南地处丘陵山地区,水系发达,聚落大多沿河流分布,聚落形状不规则。

2.2.3 集聚度特征 用集聚度表示单个传统村落中居民点斑块的离散程度。从图2F可知:贵州省传统村落中居民点斑块集聚情况分异明显,黔东南和安顺市居民点斑块分布集中,为集聚度高值区,低值区分布在毕节市、遵义市。位于黔中高原上的安顺市地形较为平坦,主要为屯堡村落,为了抵御外来侵略,村落内部结构较为紧密,集聚度高。

2.3 传统村落居民点空间分布特征

2.3.1 不同地形条件的传统村居民点分布特征 参考相关研究将地形位指数划分为0~0.4,0.4~0.6,0.6~0.8,0.8~1.0,1.0~1.5,共5个等级,由表2可知:(1) 贵州省传统村落居民点表现出明显的大地形位指向性,随着地形位指数增大,斑块总面积和平均斑块面积呈先增加后减少趋势;(2) 地形位指数在0~0.4区间斑块密度最大,平均斑块面积、平均斑块形状指数和面积加权平均斑块分维数最小,表明在高程低、坡度小的地区居民点密度大,形状较为规则,集聚程度高;(3) 贵州省传统村落居民点主要分布在地形位指数为0.6~1.0区间,表明大多数居民点分布在高程低坡度大、高程高坡度小以及高程和坡度均属于中等水平的地区,高程高坡度小的传统村落主要位于贵州高原相对平坦的山谷盆地安顺市,高程低坡度大和高程坡度处于中等水平地区主要是黔东南和铜仁市,处于云贵高原向湘桂和湘西丘陵过度的斜坡地带,海拔较低,但坡度较大。

表2 地形位指数对传统村落居民点分布特征影响的景观指数统计

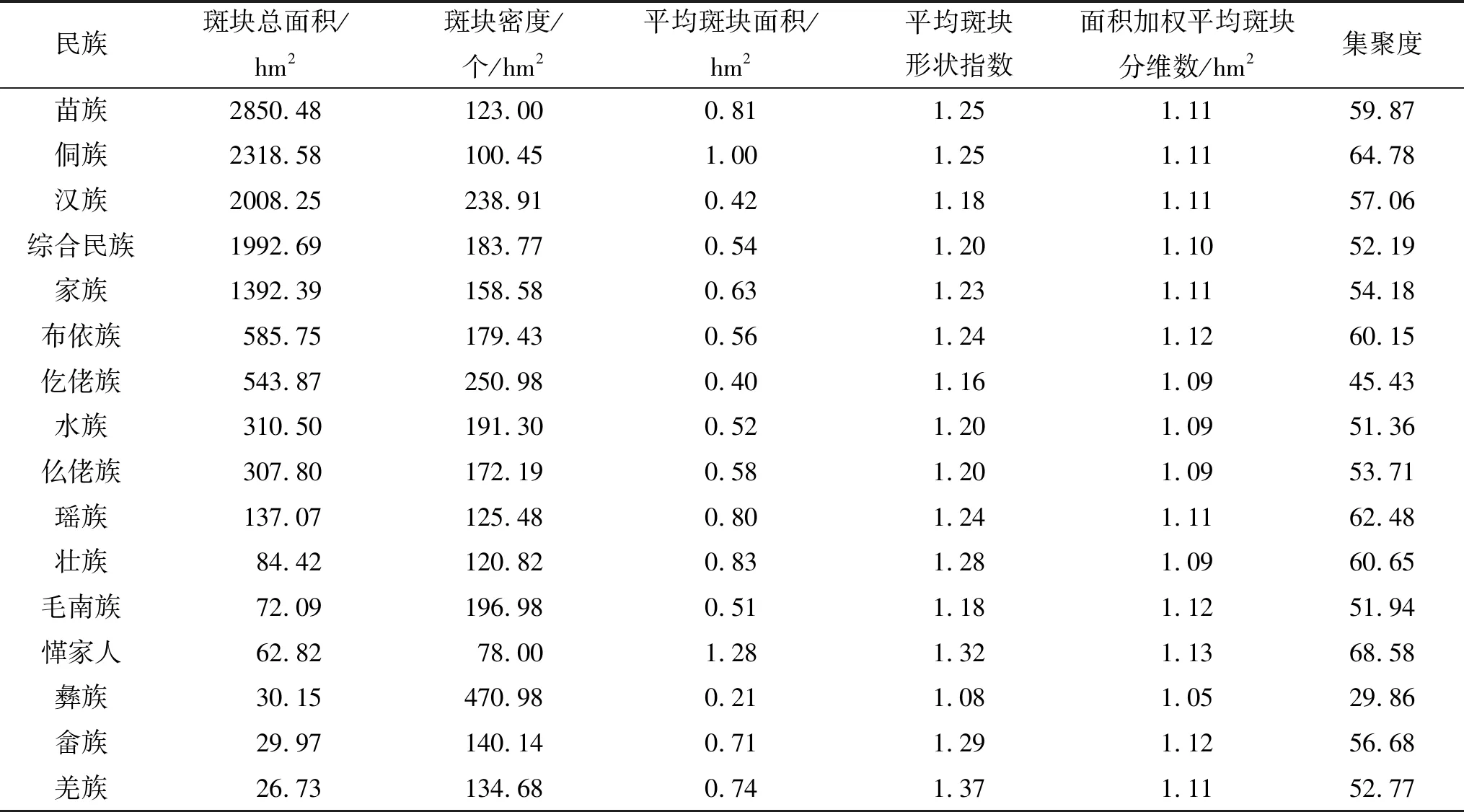

2.3.2 不同民族的传统村居民点分布特征 贵州是一个多民族地区,根据2010年全国第六次人口普查数据,少数民族占总人口的35.70%,居全国第三位,其中苗族、布依族、侗族、仡佬族和水族人口分别占全国同一民族总人口的50%~98%以上。不同民族间村落分布差异较大(表3)。(1) 苗族村落居民点斑块总面积最大,其次为侗族,最少为羌族,苗族和侗族居民点斑块形状都较不规则,苗族居民点斑块密度大于侗族,但平均斑块面积和集聚度略低于侗族,这主要是由于“苗家在山上,侗家在水边”,苗族村落主要海拔较高的山地区,民族习性方面,苗族崇尚浪漫,缺乏严谨的社会结构,居民点较为破碎,而侗族大多选址在靠近河边且具有一定平地的坝子居住,社会结构紧密,寨子由鼓楼为中心向外扩散,故集聚程度较大。(2) 汉族村落斑块总面积和斑块密度较大,平均斑块面积小,形状较为规则,复杂程度低,在安顺和遵义最为集中,主要为屯堡传统村落,贵州屯堡始建成明朝的屯兵戍边政策,大规模的汉族移民主要来源于江南地区,村落的建设多保留了江南聚落的特色,兼具防御功能。(3) 居住两种及两种以上民族的村落,斑块总面积位居第四,平均斑块面积小,斑块均匀性程度和集聚度较低,形状较为不规则,表明多民族居住的村落,其内部存在一定的文化分异,不同民族之间的融合度较低,居住较为分散。

表3 民族对传统村落居民点分布特征影响的景观指数统计

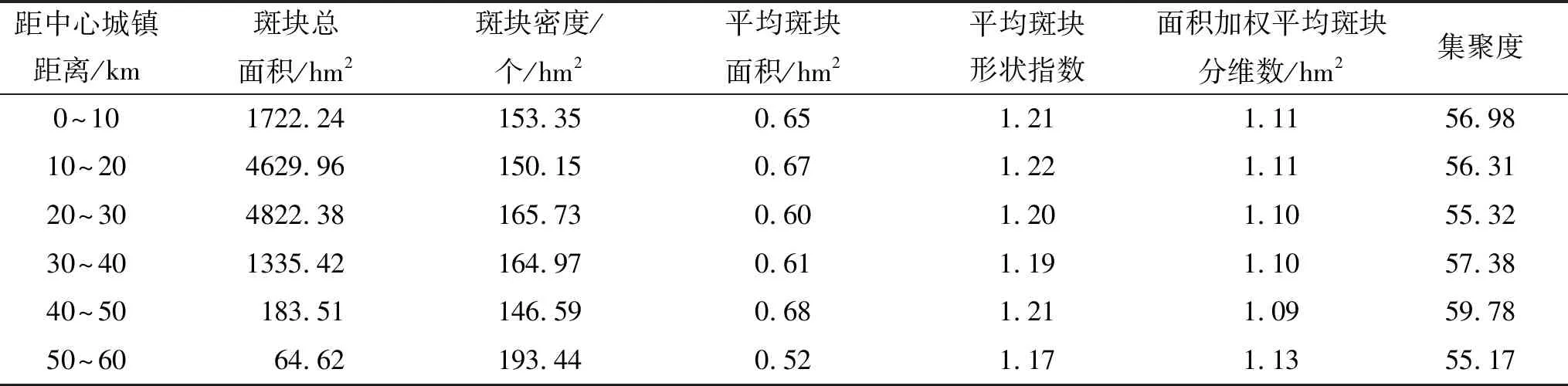

2.3.3 距不同中心城镇距离的传统村居民点分布特征 选取贵州省83个县级以上城镇作为传统村落的“中心城镇”,探讨中心城镇对传统村落居民点分布的辐射作用大小。利用Arc GIS 10.2 对中心城镇进行近邻分析,对其结果以10 km为间距划分为6个等级。从表4中可知:(1) 随着距中心城镇距离的增加,斑块总面积呈现出先增加后减少的趋势,居民点主要分布在距中心城镇10~30 km范围内,占总面积的74.09%;(2) 在距中心城镇40~50 km范围内,居民点斑块密度最小、平均斑块面积最大、形状较为不规则但复杂程度低,集聚程度高;(3) 距离中心城镇50~60 km范围内传统村落居民点分布较少、斑块密度最大,平均斑块面积小,形状较为不规则且复杂程度高,集聚程度低;(4) 总体上看,传统村落居民点与距中心城镇距离关系密切,主要分布在距中心城镇距离适中,中心城镇的辐射作用较小,能与外界保持基础交流但又不至于被外界文化完全融合,这也是传统村落得以保存的重要原因。

表4 距中心城镇距离对传统村落居民点分布特征影响的景观指数统计

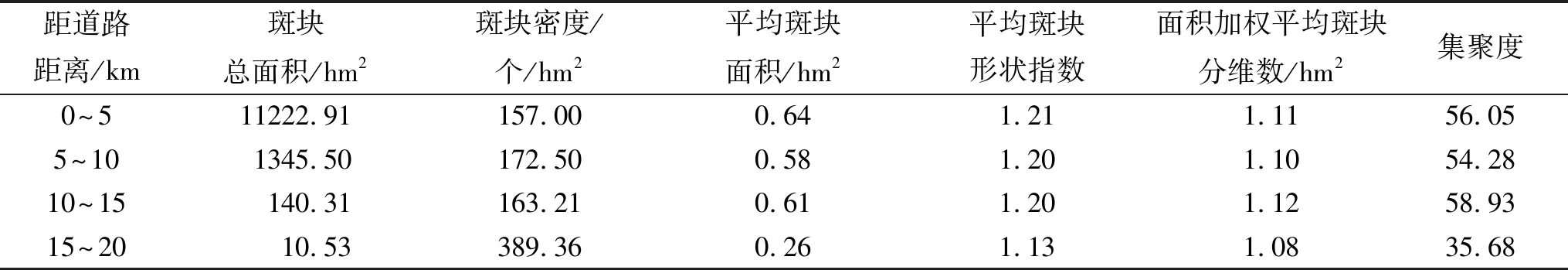

2.3.4 距不同道路距离的传统村居民点分布特征 交通路线在一定程度上会影响着传统村落居民点的空间分布,选择高速公路、国道、省道、县道和乡道,以5 km为间隔进行划分,分析不同距道路距离的传统村落居民点分布特征。从表5可以看出:(1) 随着距离增加,传统村落居民点斑块总面积呈递减分布,即距道路越远,居民点斑块越少;(2) 在距道路距离0~5 km范围内传统村落居民点规模较大,斑块密度小,形状较为不规则,集聚程度高;(3) 在距道路距离为15~20 km范围内的传统村落居民点最少,其斑块密度最大、平均斑块面积最小,表明该范围内传统村落居民点斑块面积小,分布较为破碎,形状较为规则,集聚程度低。

表5 距道路距离对传统村落居民点分布特征影响的景观指数统计

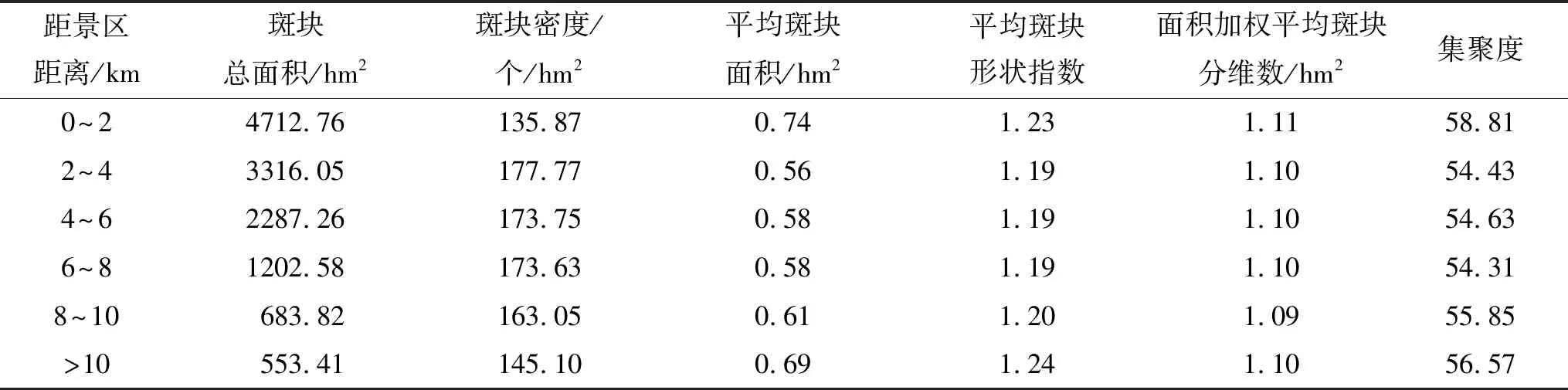

2.3.5 距不同景区距离的传统村居民点分布特征 贵州省2018年全年旅游总人数9.69亿人次,比上年增长30.2%,旅游总收入增长33.1%。2018年末5A级旅游景区6个,4A级旅游景区111个,全国重点文物保护单位71个,省级乡村旅游示范区(村)131个,乡村旅游扶贫重点村2 422个。贵州旅游业发展对村落影响较大,从表6可知:(1) 距景区距离越近,传统村落居民点总面积越大,斑块密度随着距景区距离的增加呈先增加后减小趋势,平均斑块面积则相反,说明距景区距离越近,村落分布规模越大,反之则越小;(2) 在0~2 km范围内,村落居民点斑块总面积最大,斑块密度最小,平均斑块面积最大,形状较为不规则但集聚度最高。

表6 距景区距离对传统村落居民点分布特征影响的景观指数统计

3 影响因素

3.1 传统村落空间分布影响因素

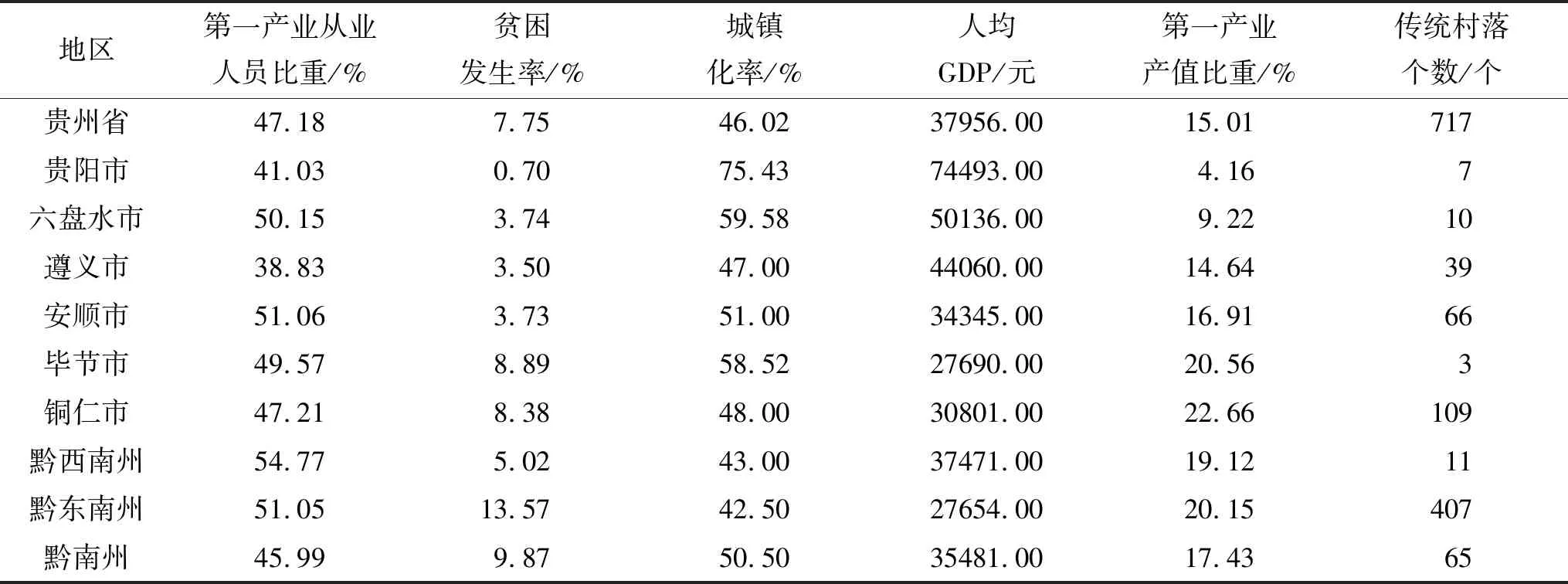

3.1.1 社会经济发展因素 地区经济发展与传统村落的保护与留存具有一定联系[22],以2017年各市(州)的第一产业从业人员比重、贫困人口发生率、城镇化率、人均GDP、第一产业产值比重等5项指标,统计分析社会经济发展各项指标与传统村落分布之间的关系。由表7可知,传统村落多的地区第一产业从业人员比重、第一产业产值比重和贫困发生率均高于贵州省整体水平,而城镇化率和人均GDP均低于贵州省整体水平。经济发展水平较差的黔东南和铜仁市,历史上主要为农耕地区,少数民族众多,经济开发较晚,这在一定程度上说明贵州传统村落得以保留,主要是因为未被开发破坏。而经济较为发达的地区传统村落分布,如中原地区集中在社会发展水平较高的地区,该地区更注重保护历史文化遗产[23]。

表7 贵州省各市(州)传统村落分布与社会经济发展指标关系

3.1.2 历史文化因素 影响传统村落分布差异的一个重要原因是历史文化的积淀程度,贵州历史文化丰富,呈现出多民族文化、高原文化、森林文化三位一体的总体特征[24]。传统村落分布较多的黔东南和安顺市,主要以苗侗文化和屯堡文化为主要特征,苗族历史上经过多次迁徙,从平原地带向西北和西南山区迁徙,主要分布在深山,与外界交流较少,相对封闭的地理环境使其文化很好的被保留并传承,侗族主要分布在黔东南,其文化历史悠久,以宗族祠堂作为维系家族的组织形式,明代时于安顺地区设卫所,驻军屯戍边兼领辖区民政,形成现在的屯堡文化,其悠久的历史为传统村落的确定奠定了基础。

3.2 传统村落居民点规模、形状、集聚度影响因素

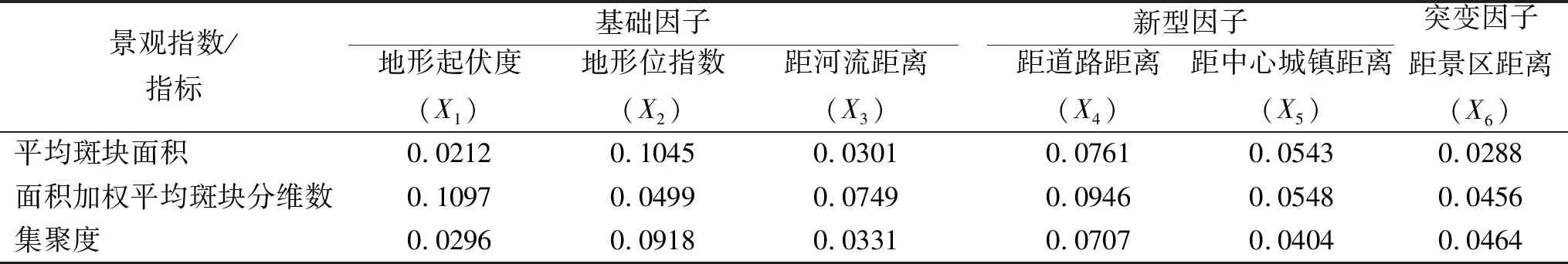

影响农村聚落布局和演变的驱动机制归纳为基础因子、新型因子和突变因子3类[25],综合考虑贵州省自然环境,遵照数据可获性和综合性原则,选择地形起伏度(X1)、地形位指数(X2)、距河流距离(X3)、距道路距离(X4)、距中心城镇距离(X5)、距景区距离(X6)等6个指标。其中,地形起伏度、地形位指数和距河流距离属于基础因子,距道路距离和距中心城镇距离属于新型因子,距景区距离属于突变因子。综合考虑各景观指数,选用平均斑块面积表征村落居民点规模,选择面积加权平均斑块分维数表示村落居民点形状,村落居民点集聚程度用集聚度表示。利用因子探测器探测各影响因子之间的相对重要性,对贵州省各传统村落居民点在规模、形状和集聚度三方面的影响因素进行作用力大小探测,地理探测器运算结果(表8)显示,影响传统村落居民点规模、形状和集聚度分布的影响因素具有一定差异。

表8 各影响因素对村域传统村落居民点分布的作用力地理探测结果

由探测结果可知:(1) 基础因子中的地形位指数在影响居民点规模分布中贡献率排在前位,且解释力大于0.1,说明地形是居民点规模分布的主控因素,此外,新型因子中的距道路距离和距中心城镇距离对居民点规模分布也较为显著。(2) 影响居民点形状的主要因素为地形起伏度、距道路距离和距河流距离,其中地形起伏度和距河流距离的因子解释力略高于距道路距离,说明基础因子对居民点形状影响起主要作用。(3) 对居民点集聚度解释力较大的因子依次为地形位指数、距道路距离、距景区距离、距中心城镇距离、距河流距离、地形起伏度,说明对居民点集聚度影响因子排序为新型因子>基础因子>突变因子。

4 结论与讨论

(1) 贵州省传统村落空间分布具有明显的分异性,主要集中分布在黔东南、安顺和铜仁市。黔东南传统村落居民点集聚度高,规模小,形状较为不规则。安顺市表现出一个适中的状态,即集聚程度较高,斑块规模适中,复杂程度较低,形状较为不规则。黔北则表现出居民点斑块集聚度低,规模大,分布较为破碎,斑块形状较为规则的特征。

(2) 传统村落居民点主要分布在大地形位指数、靠近道路、景区和距中心城镇距离适中的地区。传统村落居民点多分布在地形条件较为复杂的山区,大多靠近道路,距离景区较近,但离中心城镇距离较远,没有被中心城镇完全融合。不同民族其居民点规模、形状与集聚度具有一定差异,主要是由于各民族的习俗特征及其内部文化不同,导致其居住区位与方式具有一定区别。

(3) 贵州传统村落数量较多的地区社会经济发展水平较低,民族历史文化丰富,这与经济较为发达的地区传统村落分布存在一定差异。运用地理探测器探测,从基础因子、新型因子和突变因子3个方面选取指标探测贵州省传统村落居民点规模、形状和集聚度分布的作用力大小。居民点规模主要受到地形位指数的影响,居民点形状主要影响因素为地形起伏度、距道路距离和距河流距离,居民点集聚度主要由地形位指数和距道路距离影响。

在助推精准扶贫和乡村振兴的大背景下,对贵州省724个传统村落进行实证分析,从点状和斑块尺度共同探索传统村落及其居民点分布特征并分析其影响因素,除常规的自然因素外,结合民族特征和距景区距离进行探讨传统村落居民点分布特征,对协调地形复杂的少数民族地区传统村落开发与保护具有一定参考价值。与中原地区传统村落相比,贵州省传统村落主要分布在地形地貌结构复杂、民族文化多样且社会经济发展相对落后的地区,不同村落间差异较大,用斑块有利于从宏观层面了解总体分布格局,由于村级社会经济数据收集困难,未涉及传统村落内部经济结构、农业生产、村落内部文化和文化遗产等影响因素的分析,下一步研究需要从微观村落进行深入研究。