基于文献计量的粤港澳大湾区体育科学领域可视化研究*

卜姝华

(华南师范大学 化学学院,广东 广州 510006)

在国家创新驱动发展战略的引领下,我国学者在国际体育科学研究舞台中扮演着越来越重要的角色[1],基于大湾区建设国际科技创新中心的战略定位和“开放引领、创新驱动”的建设合作原则,应充分发挥粤港澳体育科技和体育产业优势,积极吸引和对接全球体育高端创新资源,建设开放互通、布局合理的区域体育创新体系。

CiteSpace是由陈超美教授用Java语言开发的基于引文分析理论的信息可视化软件。结合文献计量分析,该软件被学者们广泛应用于各领域知识结构、发展趋势、热点前沿、合作演化等研究。体育学科学术期刊是传播体育新知识、新思想、新方法的重要载体,核心学术期刊所载论文是测度体育科学研究创新成果、发展趋势、热点前沿的文献数据依据之一。学者们将文献计量和CiteSpace可视化分析方法相结合,研究了体育科学领域研究的动态演化。张涛等[2]选定了中国体育类核心期刊的论文数据,揭示了体育学科领域研究特点、研究前沿、研究力量、关键节点文献和发展趋势。高明[3]研究了近20年国际体育教育评价研究的现状与发展趋势。韩洁[4]从体育心理学的角度研究国际研究发展的脉络和未来趋势。王振等[5]解读了国际体育基因研究的总体状况、主题结构及其趋势,揭示国际体育基因相关知识的逻辑规律。上述研究均指出体育科学呈现出显著跨学科融合和领域细分化的发展态势。同时,司虎克等[6]、张元梁等[1]分别选取了国内和国际范围体育期刊的论文数据,研究揭示了体育科学合作研究的重要特征和规律。

伴随着 40 年来粤港澳融合进程的稳步推进,粤港澳体育产业合作也在不断深化[7]。但目前极少针对大湾区体育科学研究发展趋势这一问题开展深入研究和解析。鉴于此,为进一步全面揭示粤港澳大湾区体育科学领域的热点与主题演化规律、前沿与趋势、合作研究作者机构与国家的分布情况,本研究选取了1992—2018年期间,粤港澳大湾区区域内的香港、澳门和广东的广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆(以下称“珠三角九市”)发表的体育科学相关文献数据,从文献计量的角度,对体育科学国际论文的作者、机构、研究热点与前沿变化等进行计量研究,揭示大湾区体育科学领域研究发展的轨迹和特征,把握体育科学的研究动态情况,以期为大湾区体育科学的高质量可持续发展提供科学依据和参考。

1 研究数据

本研究以Web of Science(WOS)核心合集引文索引作为文献计量数据来源,对文献数据进行检索:以主题类目设置为“sport sciences”,时间跨度设置为“1990—2018”, 引文索引选取“SCI & SSCI”,文献类型选取“Article”,语言设置为“English”;分别设置地址为香港、澳门和广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市,分别与第一步进行组合匹配检索。1990和1991年期间发表论文数据为0,共检索到1992—2018年期间,大湾区发表体育科学国际论文共1142篇,占同一观测阶段中国体育科学论文的44.5%,是我国国际发文的关键前沿区域。

以中国期刊全文数据库(CNKI)中《北京体育大学学报》《上海体育学院学报》《沈阳体育学院学报》《体育科学》《体育学刊》《体育与科学》《天津体育学院学报》《武汉体育学院学报》《西安体育学院学报》《中国体育科技》共10个体育科学领域核心期刊的论文为数据源[8],时间跨度设置为“1992—2018”,筛选出大湾区机构发表的相关文献3400篇,占同一观测阶段10个期刊论文的6.6%,是我国国内发文力量的主要聚集区。

2 论文整体情况

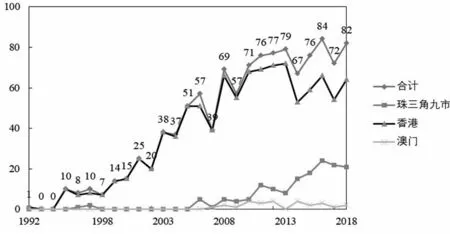

从检索数据情况,香港最早是从1992年开始发表体育科学国际论文,而珠三角九市从1996年开始发表体育科学国际论文,澳门从2004年开始发表体育科学国际论文,大湾区体育科学研究起步较慢。由图1可知,大湾区体育科学国际论文数量波动变化,但总体呈现增长趋势,在1992—2003年期间增长缓慢,论文数据仅来源于香港,2004年之后就转为快速增长。澳门论文总数量仅为27篇,每年论文数量在10篇以下。珠三角九市论文总数量为153篇,2015年为大幅增长的起点,之后每年论文数量增速迅猛。香港论文总数量为1019篇,2003年开始呈现快速提升趋势,引领大湾区体育科学研究进入快速发展阶段,国际发文绝对数量在大湾区乃至中国范围具有显著优势。国际发文主要来自香港理工大学、香港研究资助局和国家自然科学基金项目等的资助。

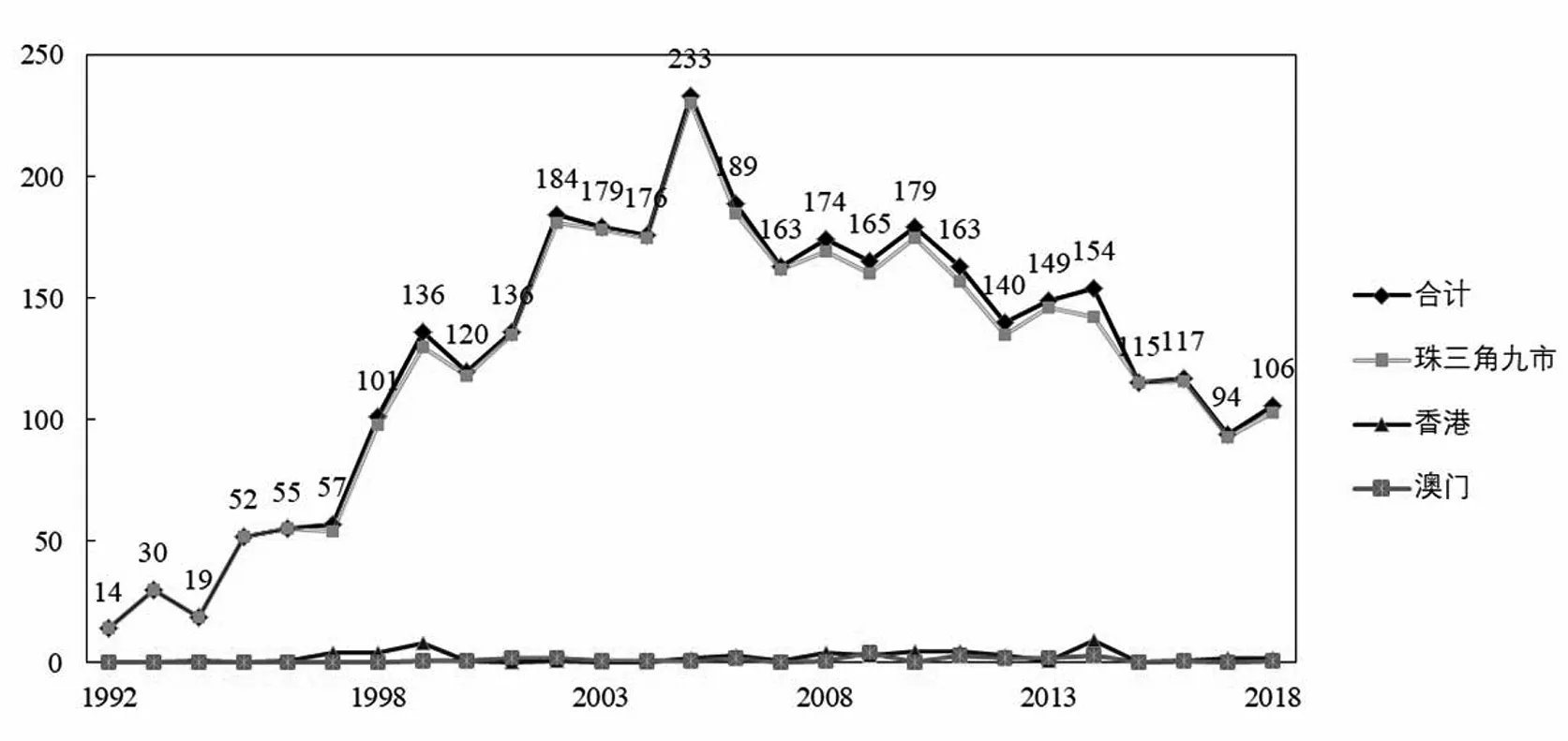

在CNKI中检索文献年度发文数量如图2所示。1992—2005年期间,大湾区在国内体育科学核心期刊发表的论文数量随着时间的推移总体上呈上升趋势。在2005年达到最高,为230篇。由于“优中选优”的学术规范要求,2006年开始国内发文量逐年减少。珠三角九市是大湾区国内发文的主导力量,香港和澳门的国内发文量年均值小于10篇。对比图1和图2,大湾区体育研究的国内年均发文量明显高于国际发文量,国内外发文量均经历了快速增长的过程,但国内发文量在2005年之后趋于下降,体育科学研究国际化日益显著。国内发文主要来自体育哲学社会科学研究项目的资助,同一观测阶段大湾区共获批广东社会科学规划项目、广东省体育局科研项目、国家社会科学基金项目、国家体育总局体育哲学社会科学项目资助项目274项,有效推动了大湾区在体育教育学、群众体育、体育理论、体育产业等领域产生系列研究成果。

图1 1992—2018年大湾区体育科学研究国际发文数量

图2 1992—2018年大湾区体育科学研究国内发文数量

基于各年度文献数据和国家体育科学政策的动态调整,将大湾区体育科学研究进程划分为3个阶段: 1992—2000年、2001—2008年、2009—2018年。从3个阶段文献数量情况看 ,1992—2000年期间,大湾区体育科学国际论文产出发展较为缓慢,论文总数量为649篇。该阶段香港和澳门相继回归,中国提出“科学技术是第一生产力”的政策导向[9],强调“体育振兴要靠科学技术进步,科学技术要面向体育运动的发展”的政策方针,出台了《国家体委关于贯彻科教兴国战略加速体育科技进步的意见》《深化体育科技体制改革意见》等政策文件,为大湾区体育科学研究的初步发展指明了方向。2001—2008年期间,文献量迅速增长到1770篇,接近第1阶段的3倍。该阶段国家以2008年举办奥运会为契机,发布了《2001—2010年体育科技发展规划》《奥运争光科技行动计划》《奥运科技2008行动计划》等政策文件。香港在“一国两制”框架下于2005年正式成立香港体育发展委员会,推行了香港体育发展政策。澳门相继出台了《高度竞争体育奖励规章》《体育发展局的组织及运作》等规范文件。这些政策效应强化了对体育科学研究的关注和支持,有效激励了大湾区体育科学快速发展。2009—2018年期间,大湾区体育科学论文量达到2123篇。该阶段国家实施创新驱动战略、加大科技创新投入,体育事业发展方面提出由体育大国向体育强国迈进的目标,陆续发布了《“十二五”体育科技规划》《体育社会科学研究发展》《中长期体育科技研究规划(2011—2020)》《中国足球中长期发展规划(2016—2050年)》等文件,举办了广州亚运会、深圳大运会等大型国际赛事,香港政府通过设立了“艺术及体育发展基金”和“精英运动员发展基金”支持体育运动的发展。在多项政策的合力推动下,大湾区体育科学研究呈现持续快速发展态势。

3 大湾区体育科学核心研究力量及其合作关系

3.1 核心研究力量情况分析

3.1.1 作者发文情况分析

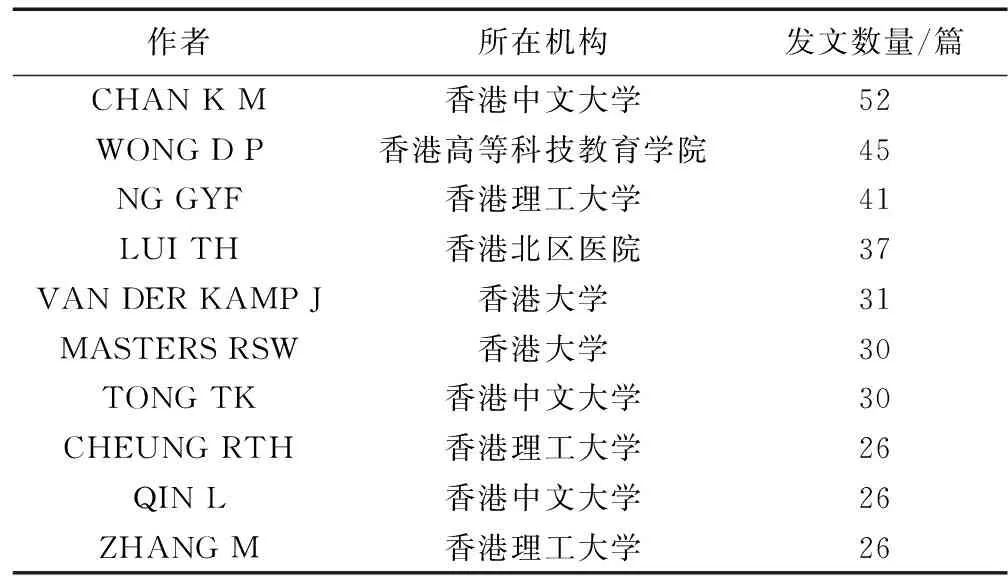

统计论文所有作者信息,获得体育科学发文数量排名前10的作者及其论文影响力情况。如表1为大湾区国际发文排名情况,排名前10的作者均为香港地区的科研人员,发文数量均超过25篇。其中,排名前3的分别是CHAN K M(香港中文大学)、WONG D P(香港高等科技教育学院)和NG GYF(香港理工大学)。

表1 大湾区体育科学国际发文排名前10的作者

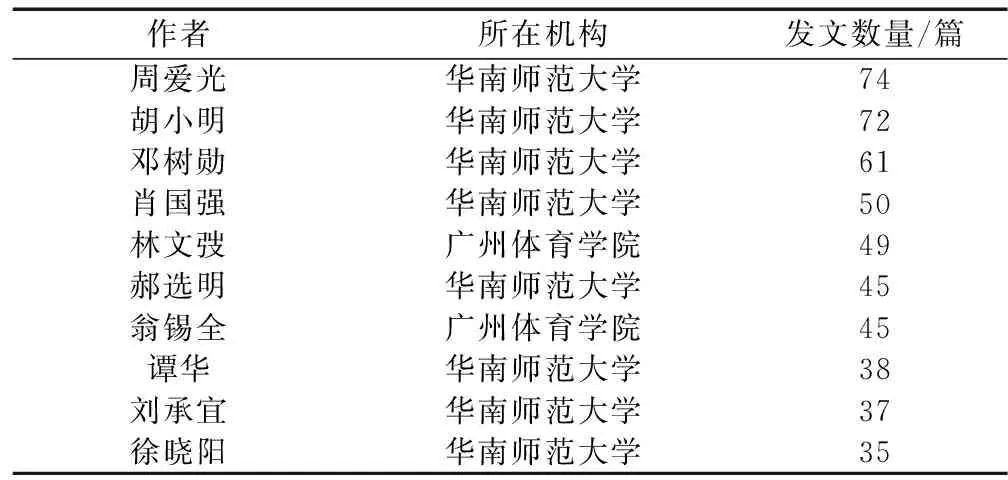

表2为大湾区国内发文排名情况,发文数量也均超过30篇。其中,排名前3的分别是周爱光(华南师范大学)、胡小明(华南师范大学)和邓树勋(华南师范大学),均来自同一所高校,具体研究方向分别是体育哲学、体育法学,体育人文学科,运动人体科学与体育教育。

表2 大湾区体育科学国内发文排名前10的作者

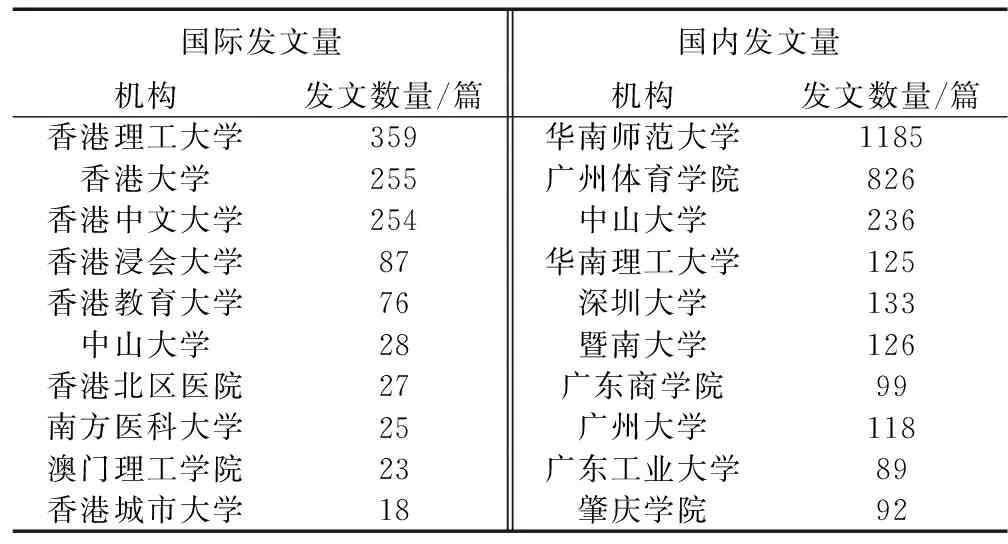

3.1.2 机构发文情况分析

基于WOS数据库检索结果,表3列出了关于大湾区在体育科学发文量前十名的机构情况。从国际发文量情况看,位于香港地区研究机构共7所,香港理工大学(359篇)、香港大学(255篇)、香港中文大学(246篇)位列前三,分别占文献样本数据的31.4%、22.3%、21.5%。珠三角九市仅中山大学(29篇)和南方医科大学(25篇)进入前十行列。澳门理工大学(21篇)排名第九。香港地区研究机构的总发文数量、篇均被引频次和h指数均明显高于珠三角九市和澳门地区的研究机构,表明大湾区中香港体育科学研究领域在国际上具备突出的研究力量和研究能力。从国内发文量情况看,这些高校均处于珠三角九市,其中华南师范大学(1185篇)、广州体育学院(826篇)、中山大学(236篇)3所高校位列前三。与表3相比较,表明珠三角九市和香港、澳门的体育科学论文成果空间分布上的差异明显。香港、澳门地区研究机构的国际研究成果优势突出。而珠三角九市中广州地区研究机构的国内研究成果积累丰富,分别位于深圳、肇庆的深圳大学和肇庆学院位列前十,其他城市研究机构尚未有突出表现。

表3 大湾区体育科学发文量排名前10的机构

3.2 合作研究情况分析

3.2.1 作者合作情况分析

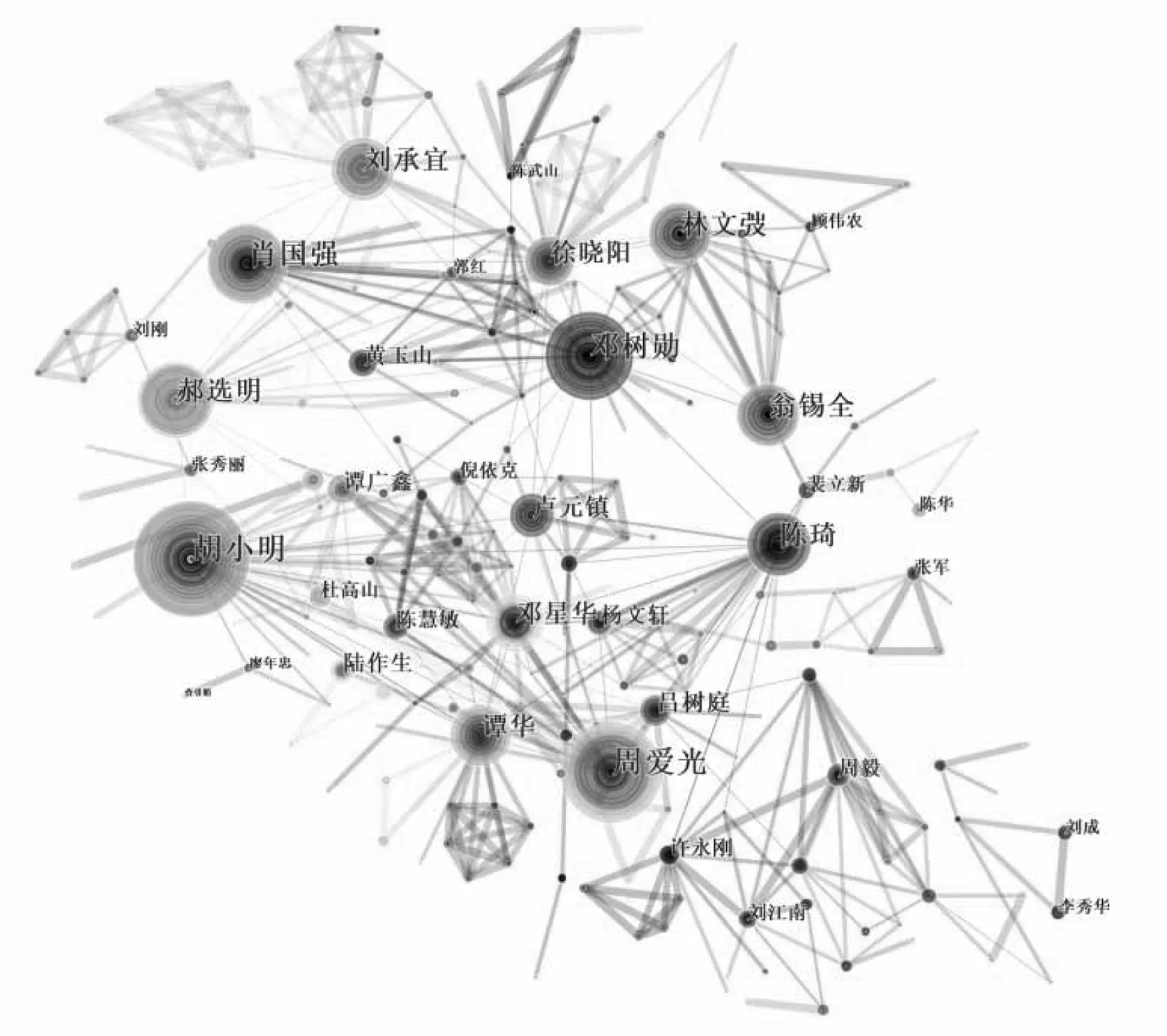

根据总发文量最多的前40名学者及其联合发表的文章生成作者间合作可视化关系网(图3、图4)。根据网络的成员数量及其发文数量,识别出大湾区体育科学研究作者合作网络。国际发文主要以Chan K M、Wong D P、Van Der Kamp J、Cheung RTH等香港地区学者为核心形成的合作网络。国内发文主要以胡小明、周爱光、邓树勋等广州地区学者为核心形成的合作网络。以上合作团队之间合作密切度明显比其他作者团队高。各个团队立足于其自身研究特色和优势,从不同角度对体育科学领域开展深度挖掘,丰富了大湾区体育科学研究框架体系。但珠三角九市除广州之外的城市,以及澳门地区体育科学领域学者均尚未建成较大的合作团队,仅有一些较为零散的合作网络,合作网络结构简单。

图3 大湾区体育科学国际发文作者合作关系网络

图4 大湾区体育科学国内发文作者合作关系网络

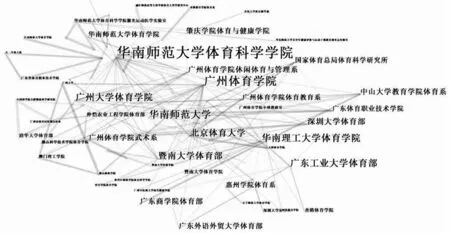

3.2.2 机构合作情况分析

为得到简化清晰的网络图谱,生成机构合作网络图谱仅显示出现次数在10以上的节点(见图3)。图中节点大小表示机构发文量,连线表示合作关系,连线粗细表示合作次数。表明大湾区体育科学研究的机构主要是高校,以及少量的科研机构,研究机构之间的合作比较紧密,合作网络涉及了大湾区内部研究机构之间(比如香港理工大学-中山大学、香港中文大学-南方医科大学)、大湾区与国内其他地区研究机构(比如香港中文大学-四川大学、香港浸会大学-上海体育学院)、大湾区与国际研究机构的联结(比如香港大学-昆士兰大学、香港大学-阿姆斯特丹大学)。香港地区的香港理工大学、香港大学、香港中文大学位于大湾区体育科学国际论文研究合作网络的核心位置和中介位置,是大湾区体育科学研究的代表性机构,是具有突出影响力的“领头羊”,推动着大湾区体育科学研究领域国际化发展。

从国内发文的高产机构情况看,大湾区发表体育科学合作论文数量在10篇以上的机构共24家,其中华南师范大学(729篇)、广州体育学院(432篇)、华南理工大学(72篇)3所高校位列前三。华南师范大学和广州体育学院具有较高的中心度,位于机构合作网络的中心位置;华南理工大学体育部、暨南大学体育部、广东工业大学体育部、广州大学体育学院、中山大学教育学院体育系等机构的发文量也较高,这些机构在合作网络图谱中字体和节点半径都较大,是大湾区体育科学国内发文的代表性机构。香港体育学院、香港中文大学、香港浸会大学和澳门理工学院等港澳机构也处于国内发文合作网络节点。国内发文合作网络主要涉及了大湾区内部研究机构之间、大湾区与国内其他地区研究机构的合作,大湾区与国际研究机构的联结比较少。

图5 大湾区体育科学国际发文机构合作关系网络

图6 大湾区体育科学国内发文机构合作关系网络

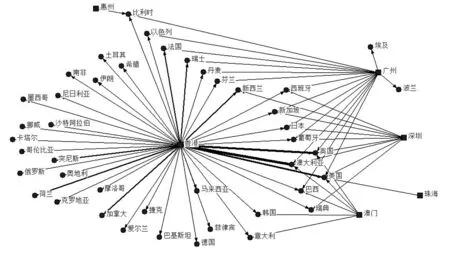

3.2.3 国家合作情况分析

由于国内发文数据中涉及不同国家的合作现象较少,仅基于国际发文数据分析国家合作情况。分析数据表明,大湾区与43个国家联合发文,与澳大利亚(158次)、英国(120次)和美国(112次)的合作联系最密切。基于CiteSpace分析珠三角九市、香港、澳门地区国际合作情况的数据,导入Ucinet绘制3个不同地区体育科学国际合作关系,圆形节点代表合作的国家,方形节点代表大湾区主要城市,连线表示合作关系,连线的粗细代表合作频次大小。通过观察三个地区与其合作国家的数量和合作发文次数这2个指标,可以看出香港的国际合作非常活跃,1995年开始参与国际合作发文,共与41个国家联合发文,与澳大利亚(154次)、英国(120次)和美国(92次)合作联系最为密切。珠三角九市参与国际合作的城市是广州、深圳、惠州和珠海。其中,广州于2006年开始参与国际合作发文,与16个国家共同合作,主要与美国(15次)、西班牙(9次)和葡萄牙(5次)联系密切,与埃及和波兰有直接合作联系。深圳于2009年开始,联合美国(6次)和西班牙(5次)等9个国家发表国际论文。珠海和惠州分别与美国和比利时合作联合发文1篇。澳门于2004年开始参与国际合作发文,与英国(12次)、美国(2次)和巴西(2次)3个国家合作超过2次,与澳大利亚、意大利和韩国合作频次均仅为1次。由此可见,大湾区内香港长期广泛参与国际体育科学领域探索研究,积累了丰富的国际研究资源。珠三角九市和澳门在国际体育科学领域的合作研究产出论文数量与香港之间的差距悬殊,国际合作研究的深度和广度相对薄弱,珠三角九市未能达到国际合作全覆盖,还需要在全球更大的范围内拓展国际合作和探索融合创新。

图7 大湾区体育科学国际发文合作网络结构

4 大湾区体育科学研究热点与演化

4.1 大湾区体育研究热点分析

运动康复学、运动创伤学、运动生理学方向是大湾区国际发文高产研究方向,占大湾区国际发文量55.8%,而国际上运动康复学、运动创伤学和运动生理学方向占发文总数的58.0%,表明大湾区体育科学的研究能够聚焦国际研究的前沿热点问题。体育教育学、运动训练学、体育理论是大湾区国内发文高产研究方向,占国内发文量44.7%。

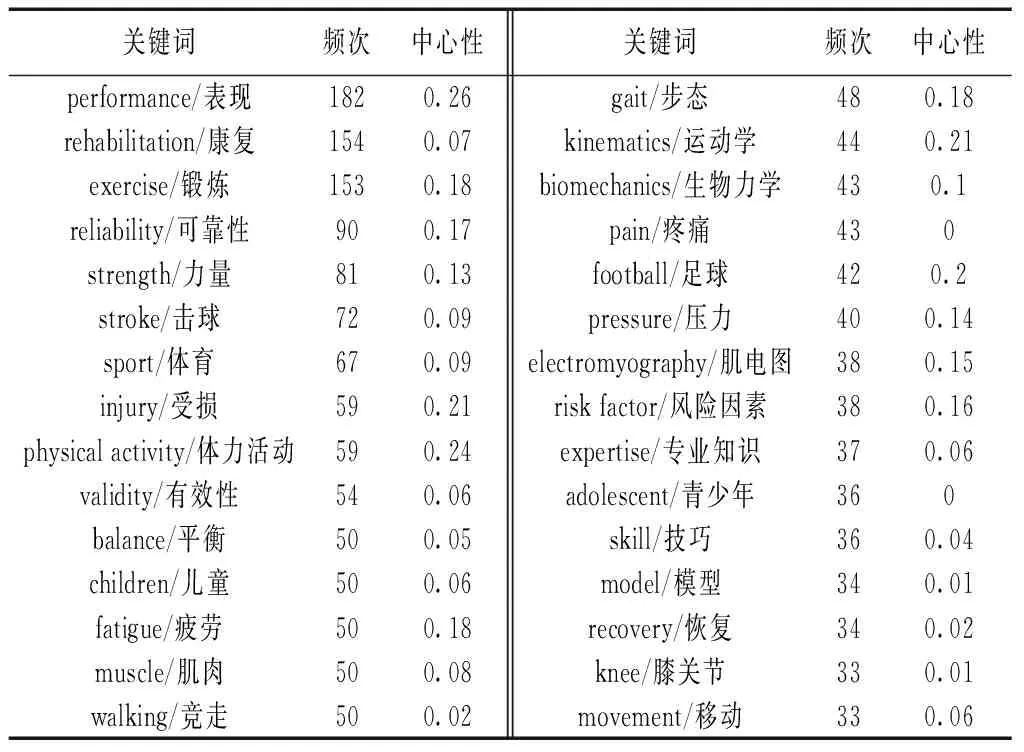

体育科学领域论文的关键词提炼了文章研究内容的核心主题,基于检索的文献数据,运用CiteSpace软件统计分析论文的关键词。进一步利用其可视化功能生成三个观测阶段大湾区体育科学领域研究论文高频关键词的共现网络,可解析大湾区体育科学研究领域的知识网络动态演化情况。设置节点类型为Keyword,其他属性与上文设置一致。表4列出了国际发文频次排名前30的论文关键词。高频次的论文关键词,且其中心性越高,越能反映大湾区体育科学领域研究的热点。其中,“performance/表现”“rehabilitation/康复”“exercise/训练” “reliability/可靠性”“strength/力量”出现频次排名前五,除了“rehabilitation/康复”,其他均具有较高的中心性(均大于0.1)。“performance/表现”的频次和中心性均居首位,成为大湾区体育科学领域论文关键词系统的中心,处于关键词网络的核心地位。

表4 大湾区体育科学国际发文关键词的词频排列

根据表5可以看出,“中国”“体育”“学校体育”“高校”“体育教学”是大湾区体育科学国内发文中频次较高的关键词,“体育”“中国”“运动员”中心性均排在前三,处于关键词网络的核心地位。 同时,大湾区国内论文也主要围绕“运动员”“竞技体育”“现状”“民族传统体育”“体育产业”等研究热点开展系列研究,这些关键词在论文中出现的频率较高,因此基本上可以反映出国内研究领域的关注点,表明大湾区逐步从单一学科发展到跨学科、多学科交叉,研究领域转向与新兴前沿方向互动融合发展趋势。

表5 大湾区体育科学国内发文关键词的词频排列

4.2 大湾区体育科学研究演进分析

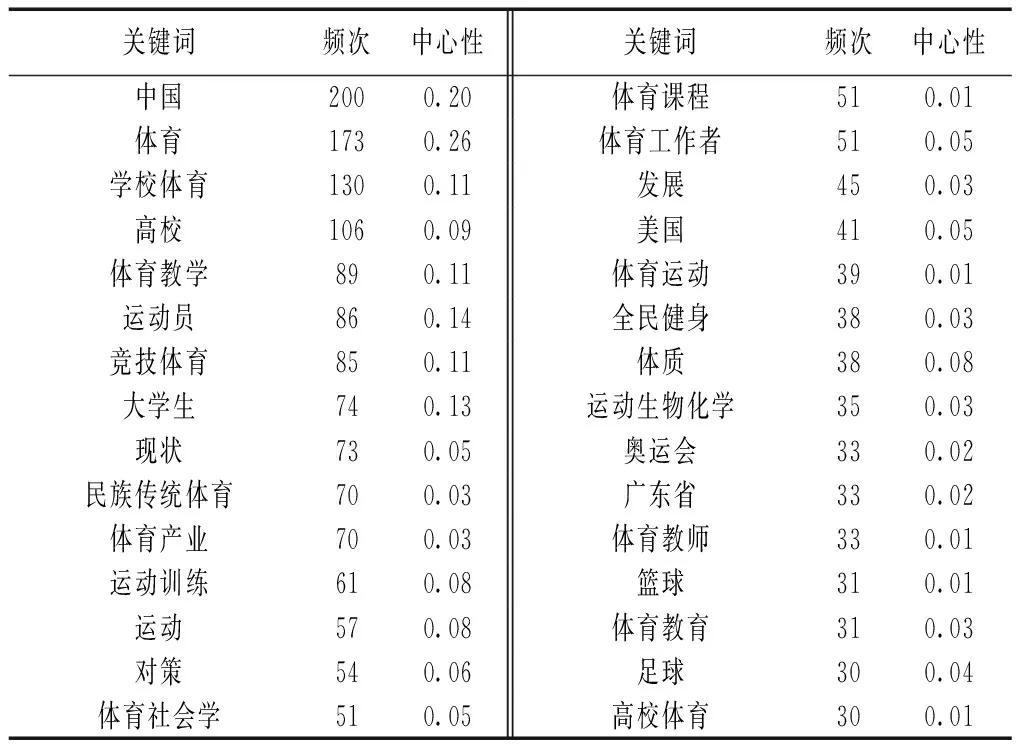

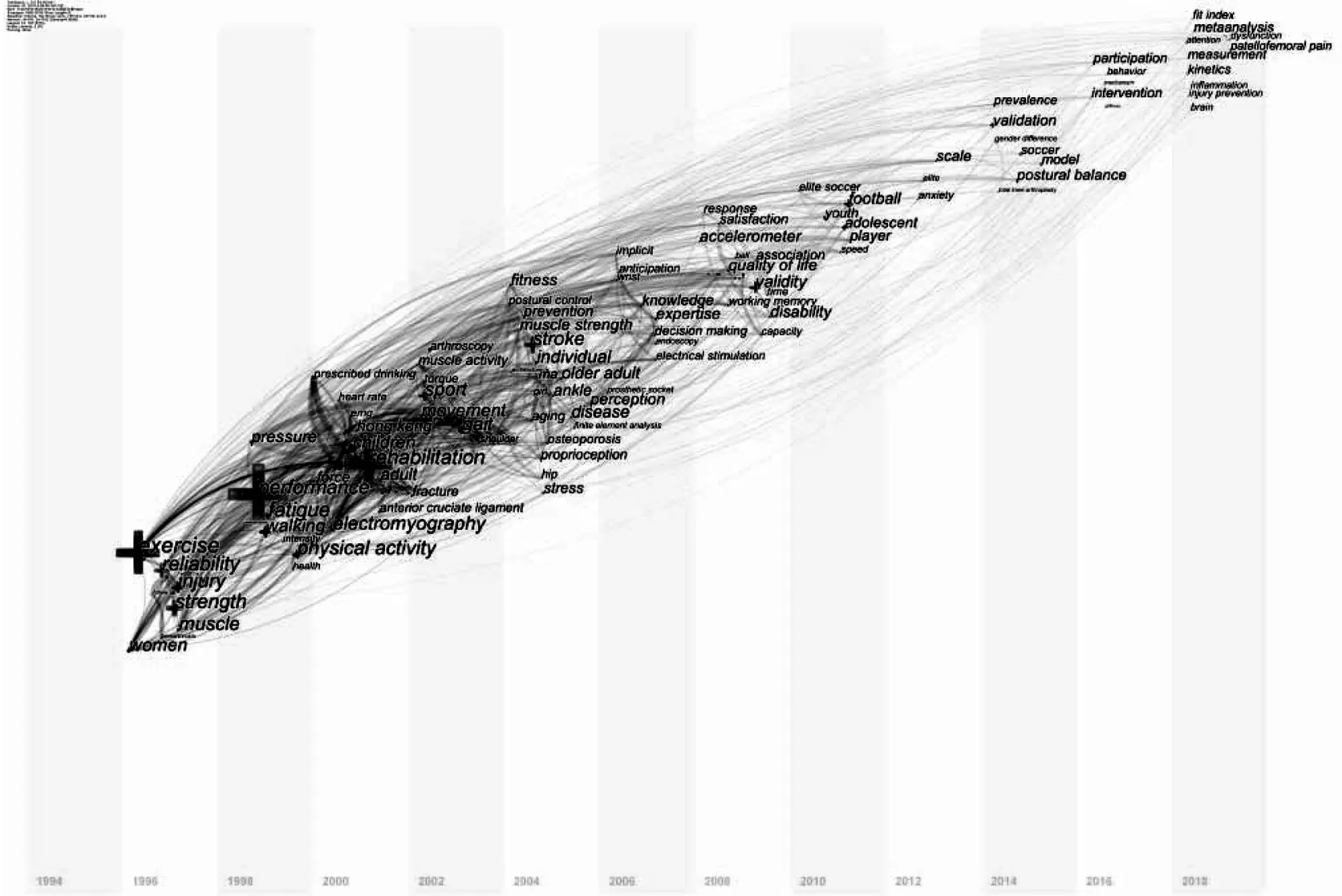

运行CiteSpace得到大湾区体育科学高频关键词在时间维度上迁移演进变化图谱(图8),可以看出不同观测阶段关键词的分布和联系动态特征。国际论文和国内论文中高频次关键词均在1992—2002年期间开始出现,随后与新关键词持续共现,不断丰富体育科学的研究框架体系。

图8 大湾区体育科学国际发文高频关键词迁移演进变化图谱

利用CiteSpace 对1992—2000 年大湾区体育科学研究文献进行关键词共现分析。国际发文出现频率较高的关键词(出现频率大于2次)包括:“女性”“训练”“可靠性”“康复”“力量”“优秀运动员”“运动专项健身”“耐力跑”“平衡“能量代谢”“运动损伤”等。本阶段大湾区体育科学研究热点变化比较符合社会发展、国家和地区的政策导向,体现了体育科学领域科研人员立足大湾区社会经济实际,开始聚焦体育科学理论和实践研究。

2000—2008年,国际发文关键词共现网络结构比前一阶段更为复杂,出现频次较高的热点关键词(频次大于20)包括:“康复”“锻炼”“表现”“力量”。从节点中心度指标看,“疲劳”“疼痛”“运动学”“损伤”均大于0.2,具有较高的节点中心度,在关键词共现网络中处于重要地位,对该观测阶段关键词共现网络节点之间的连接作用发挥重要的桥梁作用。出现频次较高的热点关键词包括:“中国”“体育”“学校体育”“运动员”“体育教学”。从节点中心度指标看,仅“中国”“体育”的中心新大于0.2,表明该观测阶段关键词共现网络结构比较松散。同时,大湾区学者从2001年开始关注“足球”研究领域并在国内发表了系列论文,关键词“足球”词频达到18次,“女子足球”词频达到5次。

2009—2018年,关键词共现网络随着时间演进变化明显。国际发文方面,大湾区体育科学文献年度的高频次关键词有所变动,核心关键词出现的频次随时间增多,本阶段关键词中“表现”出现频次非常高,达到148次,处于网络重要地位,其核心控制能力和主导能力不断增强。值得一提的是,党的十八大以来,振兴足球作为国家发展体育运动、建设体育强国的重要任务列入日程,大湾区学者们从2013年开始在国际上发表与“足球”这一研究热点有关的论文:足球比赛现场统计方法可靠性[10]、影响美国足球运动人才发展和涌现的因素[11]、足球比赛项目与比赛结果关系建模[12]、欧洲冠军联赛足球队表现分析[13]、高水平足球队的技术表现及变化[14]、足球腿筋拉伤的危险因素[15]、足球运动员腿筋力量评定方法的信度和效度等[16]。关键词“足球”词频达到了37次,在“足球”研究领域方面取得了新突破。国内学校体育、体育社会学、中国、民族传统体育、运动生物化学的词频均大于30次,学校体育、中国、运动生物化学、大学生具有较高中心性。国内外论文核心关键词持续与新的关键词和研究热点共现,核心研究领域不断得到强化和扩充,出现了“物质文化遗产”“海外并购”“质性研究”“跨文化传播”“数据级数推断”等新热点、新方法和新视角,聚焦“健康中国”“全民健身”“一带一路”“大湾区”等国家战略下的体育发展研究,知识图谱结构持续扩散,推动着体育科学研究领域向多学科、多领域交叉研究发展的t态势。

图9 大湾区体育科学国内发文高频关键词迁移演进变化图谱

5 结论与讨论

5.1 结论

通过对大湾区体育科学的文献数据进行文献计量分析,得出以下结论:(1)作者情况,国际发文排名前10的作者均为香港地区研究机构的学者,国内发文排名前10的作者均为广州地区高校的学者。(2)机构情况,香港理工大学、香港大学、香港中文大学3所机构在国际体育科学领域研究能力和综合影响力较高,位于大湾区国际体育科学研究合作网络核心位置,位于珠三角九市的中山大学和南方医科大学,以及澳门理工大学也进入前10。华南师范大学、广州体育学院和华南理工大学位于大湾区国内体育科学研究合作网络核心位置。大湾区体育科学研究机构主要是高校,研究机构之间合作比较紧密,合作网络涉及了大湾区内部研究机构之间、大湾区与国内其他地区研究机构、大湾区与国际研究机构的合作。(3)香港和广州分别处于国际、国内合作网络的核心位置,澳大利亚、英国、美国在大湾区体育科学研究的国际合作处于重要地位。(4)运动康复学、运动创伤学、运动心理学是大湾区体育科学国际论文的主要研究方向,体育教育学、运动训练学、体育理论体育史是大湾区体育科学国内论文主要研究方向,高频关键词在时间维度上呈现动态变化,核心研究领域不断得到强化和扩充,知识图谱结构持续扩散。

5.2 讨论

随着体育科学研究的深入发展,以及国家对体育科学研究的政策导向越来越重视,大湾区体育科学研究队伍力量不断强壮,推动了体育科学研究能力提升,学术成果的国际化水平日益突出。值得注意的是,大湾区的机构与作者发文总量占有较大优势,但香港、珠三角九市和澳门三个地区发展不均衡,香港地区高校引领大湾区体育科学研究国际化发展,香港在实行“一国两制”情景下科学研究保持高度国际化,长期广泛参与国际体育科学领域探索研究,具备雄厚的研究力量和研究能力。珠三角九市在国内合作论文产出优势突出,但在国际合作论文产出数量与香港之间的差距悬殊。由于高等学校集聚,长期注重体育科学科研人才培养和科研经费投入,珠三角九市特别是广州地区高校成为大湾区国内发文的关键力量;同时国际发文量也在持续攀升,成为大湾区体育科学国际化发展格局演化过程的凸显特征。澳门地区尽管国际化程度高,但由于体育科学整体研究力量的限制,难以短时间内取得突破。

近年来,习近平总书记多次强调“没有全民健康,就没有全民小康”。大湾区体育科学研究可从“健康中国”的理念出发,抓住建设国家科技创新中心和高等教育集群发展的优势和机遇。一是强化科研人才队伍储备,从政府、科研机构和科研人员等多层次推动大湾区体育科学科研人才流动和知识流动,高效利用国家出台的针对粤港澳大湾区境外高端人才的税收优惠政策,吸引和培育体育科学高水平科研人才,深化对港澳台地区体育交流合作。二是强化特色研究领域,加强对健康生活、健康环境、健康服务、健康保障以及健康产业领域的研究,整合大湾区在国际和国内的优势,发挥大湾区“一国两制三区(珠三角九市、香港、澳门)”的地理、制度、经济、技术优势,引导不同地区体育科学基于自身研究基础实现优势领域的差异化发展,构建大湾区体育科学优势领域相互联通和支撑的共生体系和协同机制。三是强化研究机构高质量合作,充分发挥香港科技大学、香港中文大学等香港高校在粤港澳大湾区广州、深圳等地落户建设校区的优质研究资源,以体育科学与大湾区人工智能、大数据、生物医药等重点新兴学科的交叉融合为突破口,通过创新合作实现对国内外创新资源要素高效融合,加强大湾区与重点国家和地区的体育交流合作,推进全球健康智库建设,打造国际化高水平体育科学研究基地,利用高质量的体育科学研究成果反哺指导大湾区体育事业和健康中国的创新实践,提升中国体育国际影响力。