MMTV-PyMT乳腺癌小鼠模型肿瘤发生的特点

姚祥龙, 杨 帅, 陈芳慧, 盛 乐, 赵 曼, 阮 健, 鲁 山, 李 君, 蔡亚非,

(1.安徽师范大学 生命科学学院,分子酶学与重大疾病机理研究安徽省重点实验室,安徽 芜湖 241000;2.南京农业大学 动物科技学院,江苏 南京 210095)

2018年全球癌症统计数据报告显示,在全球新增的210万例癌症病例中,乳腺癌以11.6%的发病率与肺癌并列第一,乳腺癌在女性癌症中以46.3%的发生率和13.0%的死亡率成为女性癌症霸主,严重威胁了现代女性的健康[1]。乳腺癌小鼠模型是乳腺癌疾病发生机理和药效学评价中的重要工具,一般乳腺癌小鼠模型主要分为移植瘤和原发性瘤[2-3]。原发性乳腺癌模型保留有正常乳腺组织中的各类细胞和精细结构,拥有癌细胞发生和生长的微环境,这种高度的还原性,使原发性乳腺癌模型无论在组织学,还是在病理学方面都拥有比移植瘤更高的拟真性,因此,原发性的乳腺癌小鼠模型成为乳腺癌发生和转移机理的理想模型[4-6]。

PyMT、ERBB2(HER-2)、PyMT、Wnt-1是一类目前研究较为明确的癌基因[7-9],MMTV-PyMT转基因小鼠就是特定的剥离MMTV病毒这类导致小鼠乳腺肿瘤的重要病毒的组织特异启动子和增强子,用来介导PyMT癌基因在乳腺中高表达,从而诱发乳腺上皮细胞中PyMT基因的表达失控,进而诱发细胞的恶性增殖,导致乳腺癌的发生[10-11]。这种原发性的乳腺癌小鼠具有癌症自发率高,模型构建成本低,个体差异小,短时间能获得大量样本等优点,因此被选为乳腺癌模型中的经典模型[12]。MMTV-PyMT转基因小鼠模型拥有肿瘤发生时间早,生长速度快,发病进程高度与人体肿瘤病理相似、和实验易重复等客观优点常被用来当作乳腺癌模型。故本实验采用MMTV-PyMT乳腺癌转基因小鼠为研究对象,观察在完整生命周期内不同性别、不同周龄下的癌症发展过程与病理变化指标,以研究该模型的客观规律。

1 材料与方法

1.1 实验动物及饲养环境

MMTV-PyMT转基因小鼠购买于南方模式动物中心,饲养在可自由获取水和食物的鼠笼中,鼠房内温度(23~28℃)和湿度(50%~80%)保持相对恒定,维持12小时的光-暗循环。

1.2 主要试剂

Taq酶、dNTP Mixture、10×PCR buffer等均购自宝生物工程(大连)有限公司,Tris-Base、EDTA·NA2、SDS、NaCl、蛋白酶K、DNA marker、6×DNA loading buffer、琼脂糖以及引物合成等购自于生工生物工程(上海)股份有限公司,伊红染色液和苏木精染色液购自博士德生物工程有限公司。

1.3 主要仪器

恒温混匀仪(杭州米欧仪器有限公司)、PCR仪(杭州朗基科学仪器有限公司)、Tanon电泳系列(上海天能科技有限公司)、电泳Tanon-2500全自动数码凝胶图像分析仪(上海天能科技有限公司)、半自动轮转式切片机Leica RM2245(Leica),Olympus BX61显微镜(奥林巴斯(中国)有限公司)。

1.4 方法

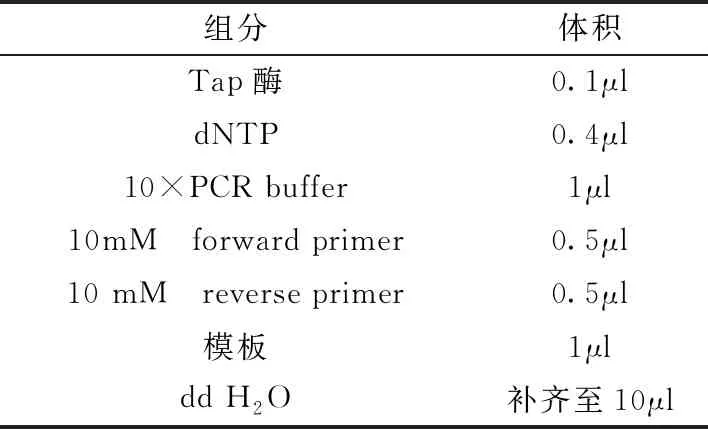

1.4.1 基因型的鉴定 MMTV-PyMT转基因小鼠的基因组DNA从小鼠尾尖或耳尖提取。小鼠的基因组DNA进行PCR反应,引物信息为:5′-CAAATGTTGCTTGTCTGGTG-3′ ∶ 5′-GTCAGTCGAGTGCACAGTTT-3′ ∶ 5′-GGAAGCAAGTACTTCACAAGGg-3′ ∶ 5′-GGAAAGTCACTAGGAGCAGGG-3′。PCR反应体系如表1。

表1 PCR反应体系

根据上述的PCR反应体系,对PyMT进行PCR扩增反应,条件如下:94℃3min,94℃30s,60℃1min,72℃30s,35个循环,72℃保温10min,4℃2min。反应产物进行琼脂糖凝胶电泳。PCR产物与6×DNA loading buffer按照5 ∶ 1的比例充分混匀,10μl的混合样品被添加于1%琼脂糖凝胶上样孔中,100V 80mA进行电泳,30min后在凝胶系统成像仪下拍照。

1.4.2 一般形态学观察 记录小鼠配种,子代出生时间等关键信息。小鼠出生后21天左右对雌雄小鼠进行分笼、编号及基因型的鉴定,以每两天一次的频率观察MMTV-PyMT雌雄小鼠的肿瘤是否发生,记录发生时间,发生位置等相关数据。密切关注雌雄小鼠的活动状态和死亡情况,做好记录。

1.4.3 组织病理学切片及染色 取不同时期的肿瘤组织,放入4%中性甲醛中固定24h,常规石蜡包埋、切片以及HE染色,显微镜下观察肿瘤组织病理学变化。

2 结果

2.1 基因型的鉴定

MMTV-PyMT(+)雄性小鼠与FVB(-)雌性小鼠交配,新生的MMTV-PyMT小鼠在表观上与野生型小鼠无任何区别。每只小鼠的基因型均被鉴定,鉴定结果如图1B所示,MMTV-PyMT阳性小鼠基因检测条带为550bp,结果中样本1、2均为MMTV-PyMT阳性小鼠,即基因型为MMTV-PyMT(+)。而样品3、4、5、6均无明显条带,所以样品3、4、5和6均为MMTV-PyMT阴性小鼠即FVB小鼠。

图1 MMTV-PyMT转基因小鼠配种模式图和基因型鉴定图

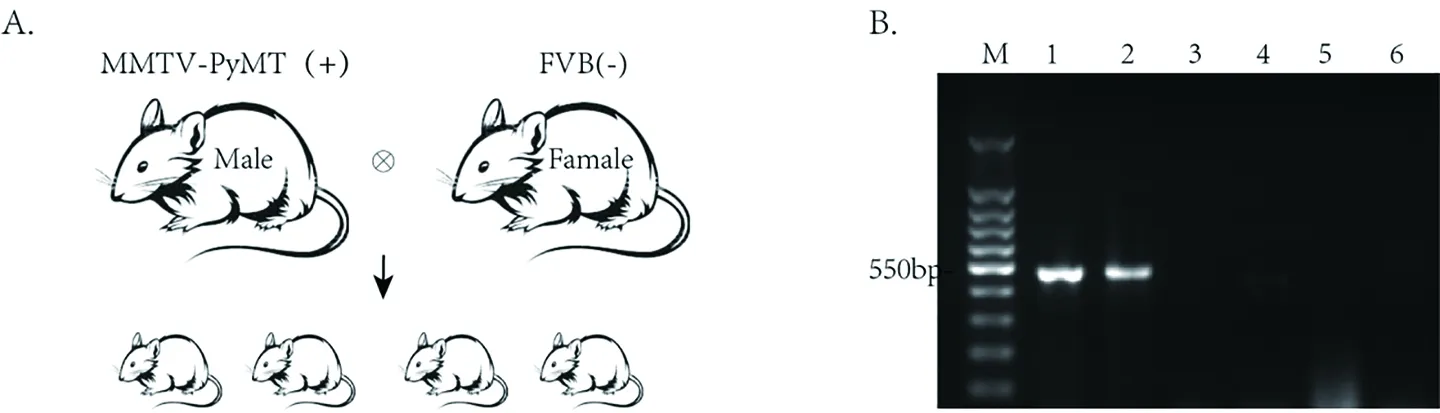

2.2 雌性和雄性发病时间和生存时间的比较

所有MMTV-PyMT阳性小鼠均会自发性地产生肿瘤。但是,雌性小鼠在发病时间上远早于雄性,雌性MMTV-PyMT小鼠在出生后第8周就会发生肿瘤,而雄性小鼠则在第19周才会产生肿瘤。雄性小鼠罹患肿瘤后的存活时间为26周,相较于雌性小鼠的12周存活时间更长,如图2A所示。MMTV-PyMT雌雄小鼠发生肿瘤后的生存曲线如图2B、2C所示,MMTV-PyMT雌性小鼠在第15周时开始有个体死亡,至19周时MMTV-PyMT雌性小鼠均已死亡(N=11)。而雄性MMTV-PyMT小鼠最早个体死亡时间在第39周,最长存活时间不超过46周(N=8)。根据观察,如图2D所示,雌性MMTV-PyMT小鼠最先发生病变的乳区为第三乳区。与雄性小鼠相比较,雌性小鼠肿瘤的生长速度更快,存活时间更短。

图2 MMTV-PyMT小鼠肿瘤发生特点

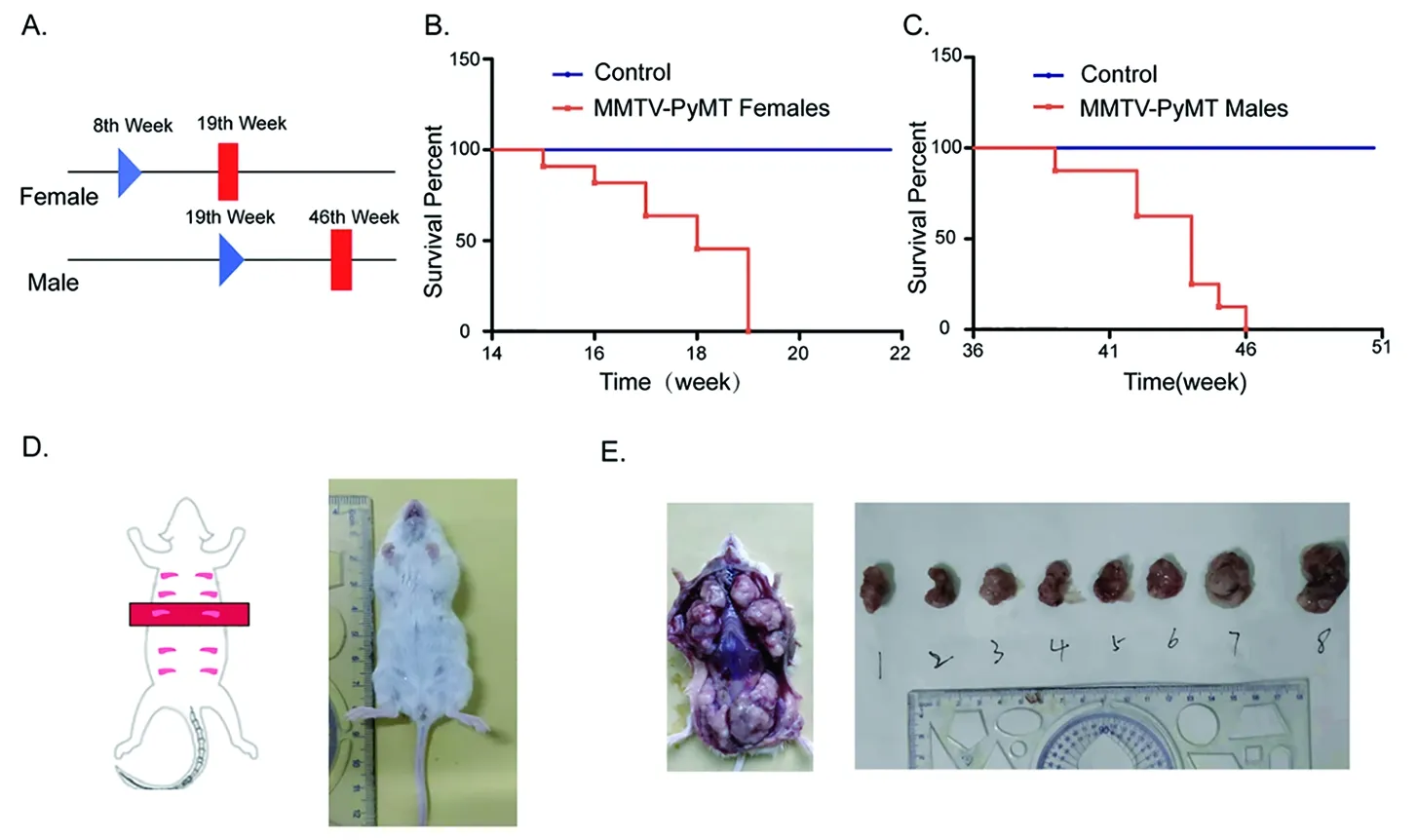

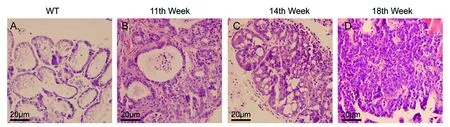

2.3 肿瘤不同时期的HE染色

MMTV-PyMT雌性小鼠自发的肿瘤均为浸润性导管癌[12]。雌性MMTV-PyMT小鼠第11周时的乳腺组织染色结果显示:在第11周时乳腺肿瘤还处于早期的导管浸润癌阶段,但癌细胞已开始突破乳腺导管上皮的基膜,在乳腺间质中已经出现散布的癌细胞巢。在第14周时癌细胞开始广泛向乳腺间质浸润,癌组织与乳腺间质相互混杂,形成了多变的病理图像。在第19周时,肿瘤已经发展到末期阶段,乳腺组织各个部分已经完全无法区分,癌细胞呈现巢团状排列,细胞核增大,肿瘤细胞呈现出弥散性分布、细胞大小不等、质实,细胞间推挤或重叠,细胞大小形态不同,并伴随出血现象。

图3 正常小鼠乳腺和不同时期MMTV-PyMT雌性小鼠肿瘤组织HE染色

3 讨论

Neu酪氨酸激酶的异常活化是引发小鼠乳腺上皮细胞有关腺癌的关键性因素,其中主要因素是由小鼠乳腺癌病毒MMTV转录调控和多瘤病毒的T抗原所介导的Neu酪氨酸激酶的特异性表达。将小鼠乳腺癌病毒MMTV基因的启动子和增强子区域与癌基因PyMT整合在一起,通过基因重组技术导入到转基因动物模型的基因组内,产生的转基因动物模型就是能自发产生乳腺癌的MMTV-PyMT乳腺癌小鼠模型。这类MMTV-PyMT小鼠由于在乳腺上皮组织中PyMT致癌基因高表达,诱导正常的上皮细胞恶性转化,最终导致乳腺癌的发生。

本研究选取MMTV-PyMT转基因小鼠作为研究对象,研究MMTV-PyMT乳腺癌小鼠模型肿瘤发生的特点。实验研究发现雌性MMTV-PyMT 小鼠在出生后第 8 周发生可触及的肿瘤,随着雌性小鼠年龄的增加,其余乳区也陆续发生肿瘤,在第13周时,5对均已发生肿瘤。雌性转基因小鼠的肿瘤在第13周后生长速度极快[13],快速生长的肿瘤开始严重影响小鼠的生活质量,其活动能力和进食能力出现严重的下滑。MMTV-PyMT雌性小鼠最早死亡时间在15周,至19周时所有雌性小鼠均已死亡。此前,雄性MMTV-PyMT 转基因小鼠尚未表现出任何异常,乳腺区域也未触摸到明显的硬块,但是第19周雄性MMTV-PyMT小鼠罹患肿瘤,雄性小鼠罹患肿瘤后最早死亡时间在第39周,于第46周时全部死亡,带肿瘤的生存时间为26周。

MMTV-PyMT乳腺癌模型小鼠雌雄性小鼠均可自发产生肿瘤,但是发生时间和存活时间有较大的差异,雌性小鼠发病早,转移快,存活时间短,雄性小鼠发病晚,存活时间长。雌性MMTV-PyMT小鼠在肿瘤发生后大约2~3周时间,原位肿瘤细胞即开始发生转移,同时各个乳区的肿瘤增长极快,小鼠身体负担加重,不久就会死亡[12]。MMTV-PyMT乳腺癌模型小鼠能较为真实的模拟人体乳腺肿瘤发生的过程,从发生、转移到扩散都有着较为明确的时间间隔并且其整个过程的组织形态学变化与人乳腺癌的发展过程极其相似,是临床研究乳腺癌发病机理和药物筛选可靠的模型。MMTV-PyMT雄性小鼠晚成瘤和长存活时间的特性,一方面为MMTV-PyMT模型小鼠种群繁衍提供了有利条件,另一方面也表明雌雄个体间差异在肿瘤形成过程中也是重要的影响因素,利用该模型可以更深入地探究这种机制,为临床乳腺癌的发病机理研究提供参考。