平遥乡村遗产的生长:基于山前近水聚集型村落观察

马青龙(北京大学考古文博学院 联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心<北京> 北京 100871)

张剑葳①(北京大学考古文博学院 北京大学中国考古学研究中心 北京 100871)

一、引论:平遥山水格局与研究范围的确定

图1 平遥县山川图[4]

平遥县位于太原盆地西南,东南倚太岳山北麓,山势由东南向西北顺势而下,至西北部成为汾河河谷,整体地形东南高、西北低。明万历《汾州府志》记载平遥县城“左襟麓台,右带汾水,中都衍于前,沙水环其后,超山拱秀,堡完寨美,为一方之胜。”[1]这一山水格局在清乾隆《汾州府志》平遥县境图中有直观表现(图1)[2]。平遥县的地形地貌可划分为平原区、台地区、山地区三个部分[3]。本文所论之“山前地区”位于平遥县中南部,即其中的台地区。该区域内传统村落保存较多,呈现依河流集聚的空间分布特征,既是平原与山地的过渡,也是历史上兼具农耕文化与商业文化的中间地带。

近年有学者已认识到,要认知和理解乡村遗产,应着重把握其历史生长过程及其在区域环境中形成的人地关系和各种联系,以形成对区域村落历史的全面认知。例如孙华提出,保护传统村落首先要对所保护的对象开展细致全面调查,系统掌握和深刻理解该村落……避免因调研不全面或者村落的割裂,使村落保护“孤岛化”或“异化”[5]。石鼎和杜晓帆则指出乡村遗产兼具“历史文化遗产地”和“乡村生产生活承载地”的双重特征,考虑到村落人地关系的多样性与动态性,决定了乡村遗产保护需要一个综合的、具有弹性的框架[6]。近年来,平遥山前地区内的传统村落不断收缩衰落,普遍存在老龄化和空巢化问题。鉴于世界遗产平遥古城的盛名,对其周边传统村落的保护研究尤其具有与历史文化名城保护的互文意义。这需要以解读区域历史上的人地关系,观察区域社会空间的历史进程为基础。

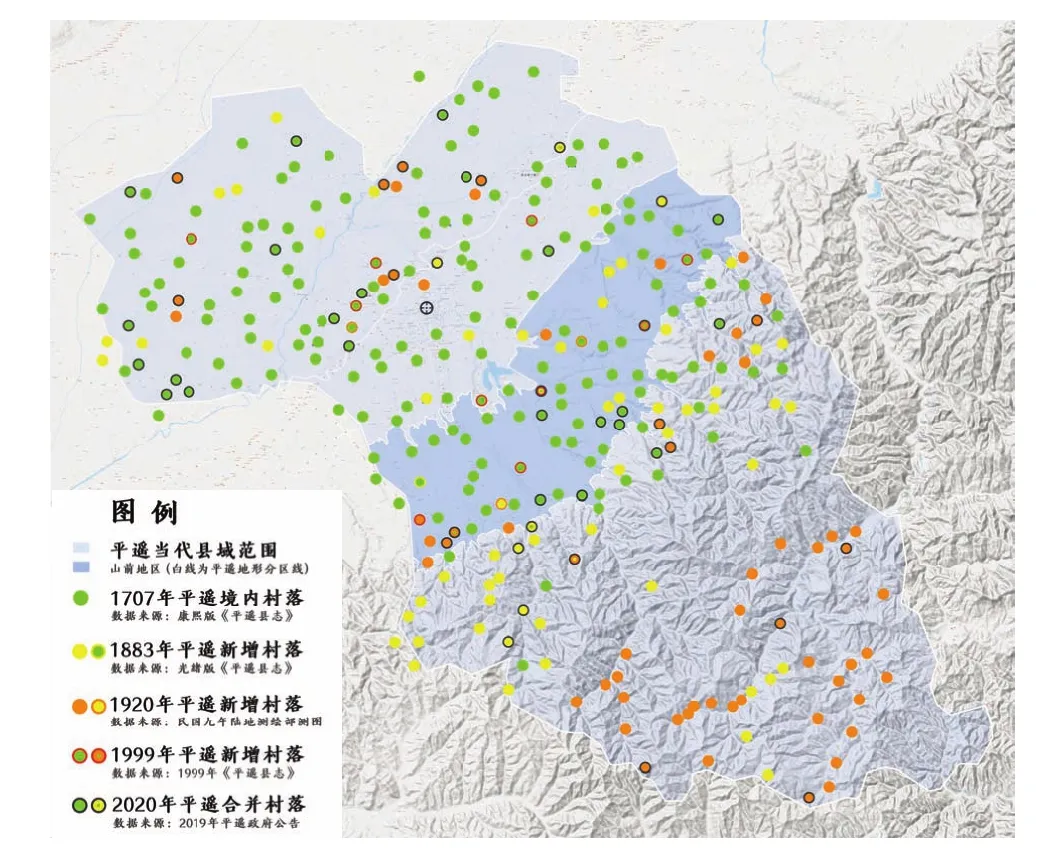

图2 清康熙至今平遥村落数量变化趋势图(制图:马青龙)

图3 清康熙年间至今平遥村落地理空间演变图。双色或多色套环由内而外分别表示村落在对应时间的变化情况。以上数据中有少量因地名变动或已消失未查到线索,尚待补充。(制图:马青龙)

村落伴随着人类的聚居活动而形成。根据平遥已发现的史前考古遗迹,县境内早期人类活动多分布在平遥山前地区汾河各支流附近。根据已有资料查证,山前地区有文字记载的村落可追溯至唐代②例如山前地区的东泉村出土唐代墓志铭记载:“唐故张府君墓志铭并序:府君承嗣文泰翁之后,苗裔之玄孙,平遥县加善乡东泉村堡内人也……卜以中和二年岁次壬寅正月十八日,启葬归世祖大茔之前,西南隅是礼也,安居宅庆,积有岁年,卓石记焉。”参见:郭保旺(主编).东泉村志[M].太原:山西经济出版社,2014:652-653。又如段村,“段感墓志铭载:公讳感,字名远,其先雁门人也……粤以垂拱元年岁次乙酉十二月壬申朔廿五日景申迁葬于段村东二里平原礼也。”转引自:黄若愚.平遥段村传统堡寨式聚落形态研究[D].太原理工大学,2016:14。,明代以后出现了官方村落统计管理记录。整理清康熙至今官方记载的平遥村落数量与分布情况(图2、3),可见平遥县内村落在清康熙至中华人民共和国成立初期呈增长趋势,逐渐向山区、河谷地带扩散,1950至1990年代基本维持平稳,1990年代后开始收缩减少。

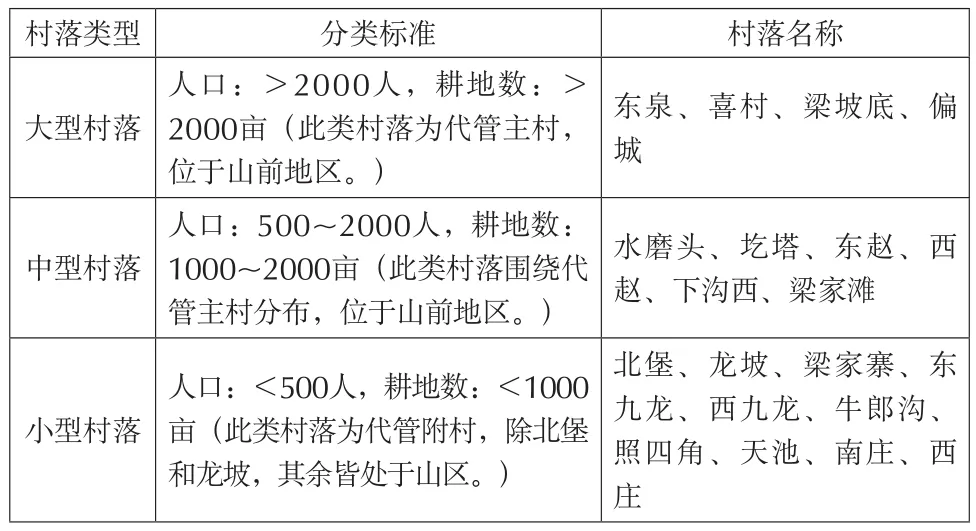

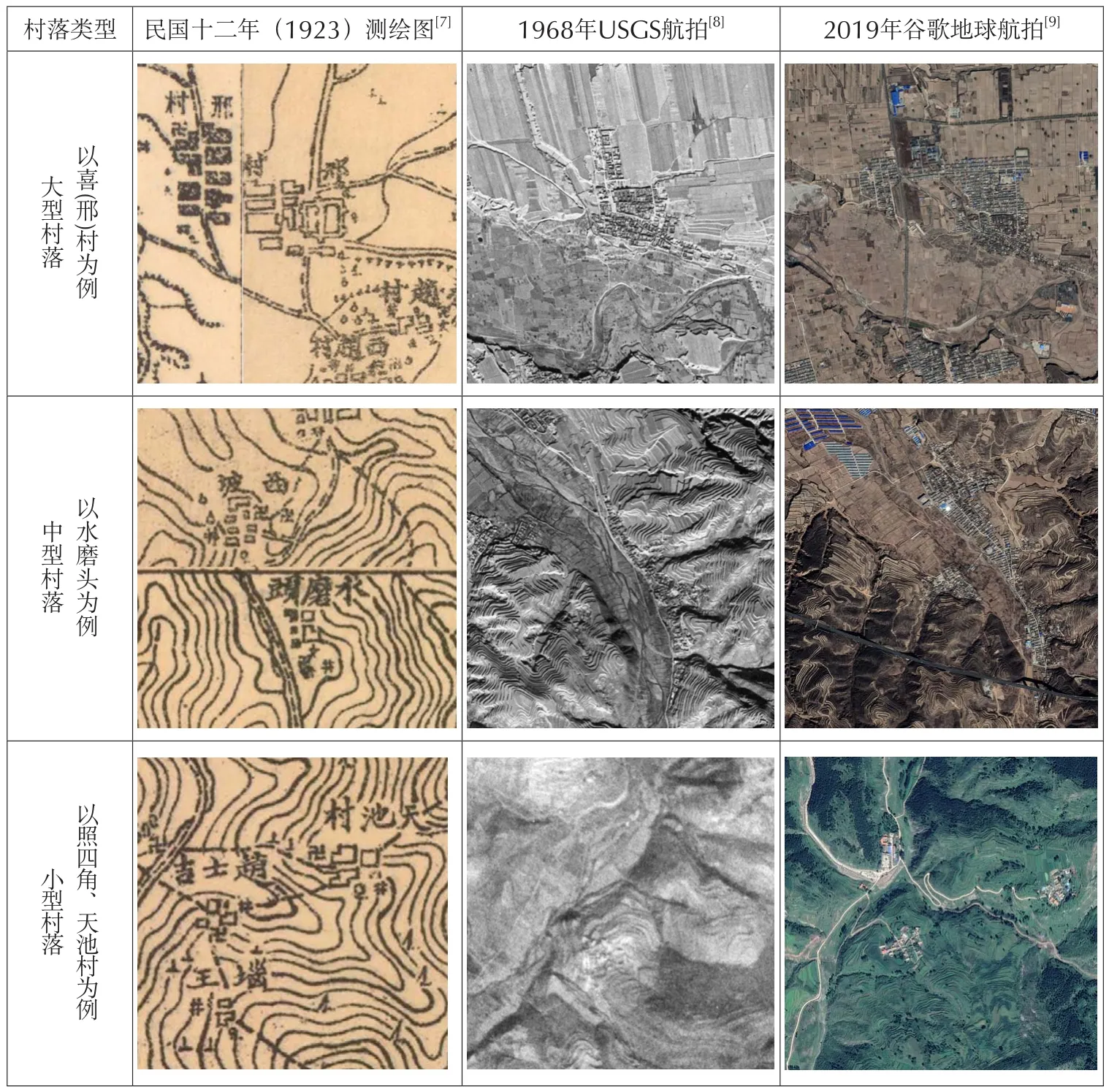

表1 平遥山前地区近水聚集型村落分类

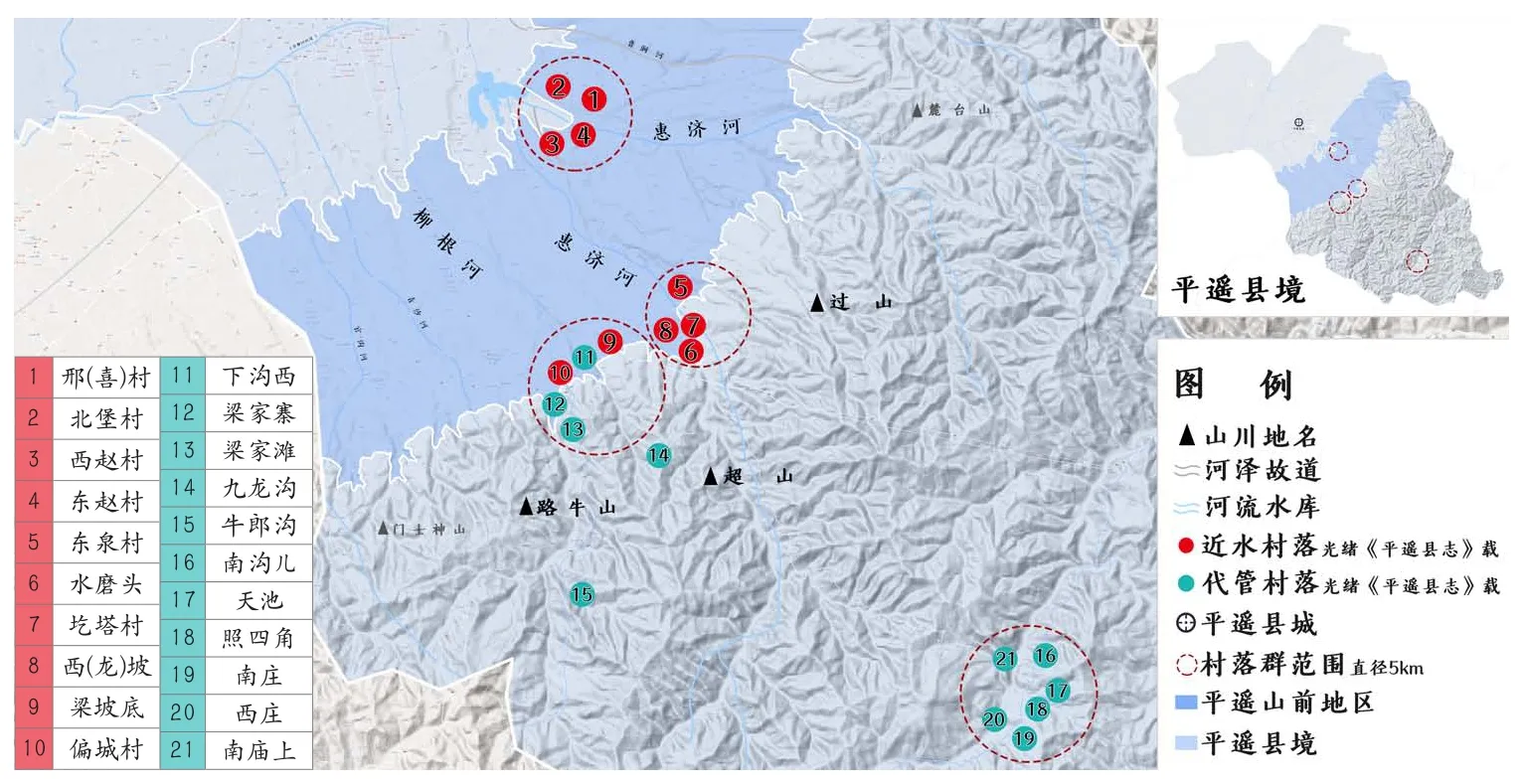

平遥山前地区的主要河流为婴涧河、中都河(惠济河)、亭冈水(柳根河),此三条河流皆为季节河,河流径流量变化大,以夏季山洪水为主。山前地区位于这些河流的中上游,河道古今位置变化不明显,依靠河流的村落发展稳定。近水聚集型村落在平遥山前地区较为普遍,以其作为分析案例,具有较强的代表性意义。本文以清康熙《平遥县志﹒建置志卷》中记载并延续至今的村落、以及由原生村落衍生的村落为基本研究对象,寻找其中聚类特征显著的村落;再经田野踏查筛选,最终选取出喜村、东泉、梁坡底等3个位于山前地区的近水村落群作为主要研究案例(图4);并加入南沟、九龙沟等8个在清代由东泉、梁坡底和偏城代管的位于山区的村落,以解读村落群的衍生。

依据1978年平遥县统计数据,结合历史和地理信息,按照人口和耕地规模将研究村落分为大型村落、中型村落和小型村落(见表1)。下文将按照此分类,分析近水聚集村落的选址分布、村庄结构、典型建筑和社会活动,观察社会活动与村落空间的互动、生长和衍生关系。

二、山前地区近水聚集型村落空间形态

(一)选址布局

图4 喜村、东泉、梁坡底近水村落群及代管村落空间分布情况(制图:马青龙)

表2 平遥山前地区近水聚集型村落布局类型举例

受干旱气候的影响,水源、耕地为影响平遥村落选址的最主要条件:水源集中在主要河流附近,临近河流区域内的土地开垦、土壤耕植状况也最好,因此山前地区村落依河流集中分布的集聚特征明显。当原生村落的生产能力不足以维持外来移民或者原生村落新增人口的发展需要时,会在原生村落周围或沿水源与道路发展、逐渐形成新的村落。因而村落形成时期越早,其选址条件就越好。沿河村落因开发历史、耕植面积和交通区位等多重社会因素的影响,在村落规模、功能上呈现出差异化特征;明清时晋中商业的繁荣,弥补了山前地区村落农业发展的短板,更加大了村落发展的差异,使得山前地区出现以大型村落为中心的近水聚集型村落群(见表2)。

大型村落土地开发利用历史最早,依靠河流,可耕种土地面积广阔,土地耕植条件优越,村落扩展性强,常存在早期人类活动的考古遗迹③例如“东泉遗址,位于东泉村,在村西、南、北三处暴露有陶器残片和砍砸器,属仰韶半坡及龙山类型遗物,尚未发掘。梁坡底遗址,位于梁坡底北河流台地,采集标本有陶器残片、残损石器,属龙山文化早期遗址,未发掘”。参见:平遥县地方志编纂委员会(编).平遥县志[M].北京:中华书局,1999:745。。大型村落地当孔道,多为交通节点,交通位置优越,与周边村落的通达度好。以上选址和区位优势,为大型村落发展为区域内的中心村落提供了优势。村落在生长中以临河区域作为生长原点,沿河流和交通线双向扩展,村庄平面呈团块状,沿东南—西北轴向分布。1949年以后,村庄边界扩展明显,存在明显的新区,新交通线、地形平整区域和主要公共服务建筑为其新区的延伸选择(图5)。

图5 梁坡底—偏城近水村落群空间结构图(制图:马青龙)

中型村落土地开发相对较晚,多为唐代以后由外地移民分批迁移聚集形成,其分布临近河流和交通线,对河流的依赖性强,耕植条件一般,受制于水文和地形限制,扩展能力有限。通过主要交通要道或者村间小径与周边中型村落相通,围绕大型村落分布。中型村落在生长过程中,以河流一侧区域为生长区,沿河流道路的一个轴向延伸,村庄平面呈狭长状,沿东南—西北轴向分布。1949年以后,村落向河流另一侧逐渐延伸,与临近村落的边界趋于融合。

小型村落多出现在明清时期,由大型村落衍生形成,多与大型村落存在血缘关系。村落规模小,沿河流、河流沟谷零散分布,多分布于山区,土地耕植条件差。受地理条件局限,交通闭塞、独立成村。村落在生长过程中,沿等高线呈散点式分布。1949年以后,由于发展条件差,人口流失严重,目前空巢和整村搬离情况较为普遍。

(二)村庄结构

毗邻村落在划分边界时常以自然沟壑、河谷等明显的地貌特征作为分界线,并竖立界石;若无天然界限,则习惯以道路、庙宇作为界限标识。如东泉村东与木瓜村以水泉沟为界,竖“半则石”为标识;西与西泉村先师庙为界,树立村界碑石为标识。由村界形成的村落形态为广义的村落形态,包括耕地、村庄建筑和环境等内容;狭义村落形态为村庄形态,即村落建筑的部分,作为村民日常生活空间,其变化更能反映出居民社会与空间的生长过程。

村庄作为社会空间,承载了当地人群的日常起居、婚丧嫁娶、生产劳动、信仰祭祀、交换贸易等各类活动,同时有集体防御、精神信仰和社会礼制的内在精神需要,通过不同功能的建筑和分区有机组合,构成了村庄的空间结构。村庄的主要构成包括居住建筑、信仰建筑、商业建筑以及广池、桥梁、水井、人工栽植的树木等,通过纵横交叉的道路串联。因此村庄空间结构的本质是社会结构的物理反映。

大型村落的中心街巷一般是古官道、村际交通线、穿村道路,通过鱼骨状的街道与村内各堡相联。村庄由民居、庙宇、商铺、人工景观构成。庙宇多分布于村北或村落中心;村南分布的庙宇较少,以娘娘庙和文峰塔为主;庙宇也有临水分布的特征。民居呈现出依姓氏和堡寨分片集聚分布的特征;堡寨筑造年代不一,现尚有碑刻题记的多集中在清乾隆至嘉庆年间。商铺则沿村内主要道路顺次排开。广池、水井、树木等要素分散在村内,构成村庄各类空间的公共连结点。村落内的建筑在满足村民日常生活需要的同时,也常通过风水布局被赋予精神内涵,趋利避害,满足村民集体精神生活的需要。1949年以后,随着新村建设,村落格局开始产生深刻变化,村内庙宇先后作为村内教育、办公场所,后又遭废弃,其中心地位下降;随着土地改革和宗族关系淡化,原有堡寨边界逐渐瓦解,民居大院多演变为杂姓合院;商铺、广池、水井多已废弃,许多古树在1950年代大炼钢铁运动中沦为薪柴。在旧村边缘和新旧村的交接区域,村落风貌变化最为明显。

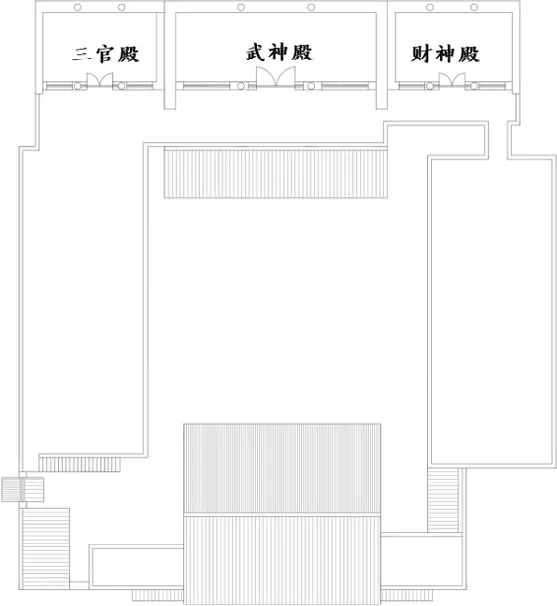

图6 西赵村观音堂一层平面图(制图:马青龙)

图7 西赵村观音堂二层平面图(制图:马青龙)

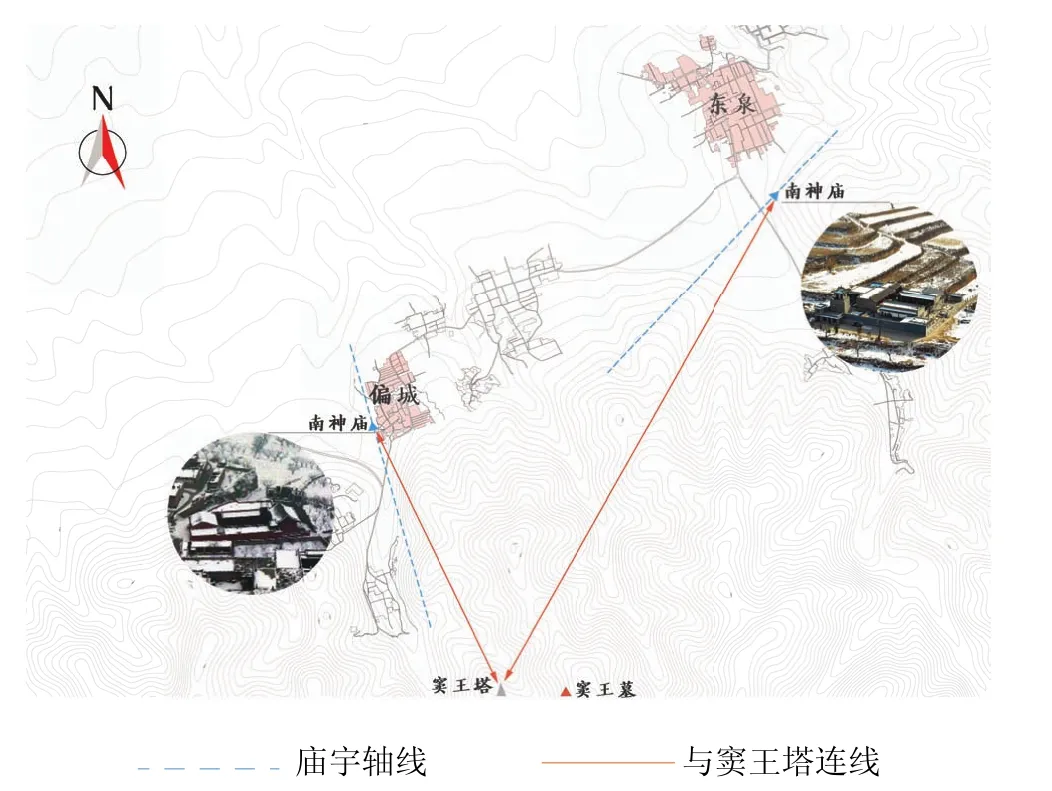

图8 东泉、偏城娘娘庙与窦王塔位置关系图(制图:马青龙 )

中型村落多分布于道路一侧,村内中心街巷与主要交通线平行分布。由于村落开发相对较晚,人口较少,在村落群内依附于大型村落。村庄内以民居、庙宇和人工景观为主,民居、庙宇数量和规模普遍较小,其空间分布特征与大型村落相似。1949年后,受耕地数量和地理区位限制,村落人口增长有限,村落新区建设较少,且分布于旧村边缘。

小型村落多分布在山区。村内各区块通过一条贯通村落的主路串联,并与村外产生联系。从民国时期测绘图看,山区小型村落以散落民居、单一庙宇和水井等要素构成,村内民居分片集中。除北堡村外,村内一般都无堡寨建筑,庙宇分布无明显规律。1949年以后,随着人口流失,村落衰败、荒废现象明显。

(三)典型建筑

“负阴抱阳、背山面水”是明清风水观念中对于城镇、村落和宅第基址选择的基本原则[10],而平遥山前地区的地理特征是山南水北、南高北低,风水存在天然劣势。因此当地居民常在村北坎位集中建庙护持,利用庙宇的“神化”空间属性弥补风水格局上的劣势,以满足村落集体精神防御和繁荣昌盛的诉求。

庙宇建筑可以分为村际庙宇和村内庙宇,作为公共信仰空间,在村落发展中显示出重要的凝聚力。村内的中心庙宇作为村落世俗和信仰中心,与村落生长同步。部分影响力大的庙宇由临近的村社集体供奉,是村际社会互动的重要焦点。下文以西赵观音堂和东泉、偏城娘娘庙为案例,简析典型庙宇与村落的关系。

西赵村观音堂(图6、7)位于西赵村北,惠济河南岸。原建于今庙北丘阜上,根据寺内观音像腹内牌书,此庙应建于金明昌六年(1195年)前后,元至大元年(1308年)重建④“观音像腹取□一牌书云:时大金明昌六年岁次乙卯塑庄观音一会,至大元大德□年□经大□□堂像俱圯,又于大元至大元年岁次戊申重建,至延祐三年季秋命□石县塑思礼复塑观音一会……时大清康熙五十一年十月朔立。”2020年1月19日马青龙录自西赵村观音堂内藏碑刻。。旧庙坐北朝南,为一进四合院,入口在倒座戏台的东侧,正殿为锢窑,上设楼阁三间。清康熙四十六、四十七年(1707、1708年),因惠济河水患庙毁,康熙五十一年(1712年),阖村迁庙于此重建,增修戏台,清嘉庆七年(1862年)和宣统三年(1911年)各有修缮增建。

观音堂内保存的修缮碑刻中,四次提及观音庙与村落的联系,“□谓设都立邑必先择地建庙,以为一方保障。至于村庄乡落辟创建,亦莫不有。我村有观音堂。”可见观音庙为西赵村主寺,为一方之护佑。在兴建过程中,供奉的神祗由菩萨逐渐扩展至十八罗汉、三官、武神和地藏等多神集合。寺内藏有清至民国的多通水利碑和水井碑,见证了赵村的分化过程。这些社会事务碑刻嵌置于庙内,可见观音庙既是西赵村的信仰中心,也纪录着村务,见证着村落的生长。

图9 下沟西旧堡平面图(摄影:马青龙)

图10 下沟西旧堡堡门(摄影:马青龙)

东泉、偏城娘娘庙,分别坐落于东泉、偏城村南,主管求子女事,其兴建与本地广泛流传的窦王传说密切相关。东泉娘娘庙坐东朝西,清光绪《修复南神庙碑记》载:“元大德十年,先贤建庙于南岗,所以接龙脉也。其庙东祀南神,西建彩楼……嘉庆七年在正南方建立窑殿,祀文昌帝君、魁星天二尊之神”[11],后毁于战火,今庙为2006年重修,每年农历二月十五为娘娘庙庙会,旧为东泉三大庙会之首。偏城娘娘庙坐北朝南,始建年代不详,正殿面阔三间悬山顶,东西两侧为钟鼓楼,东西配殿锢窑各四间,南为倒座戏台。现存建筑主体为清代遗构,曾于1968年作村间小学。

东泉、偏城和梁坡底民间故事中均流传:隋末窦王战死此地后,窦王三个女儿择村安身,大女儿嫁于东泉,二女儿嫁于青沙,三女儿嫁于偏城。三人行医造福一方,仙逝后分别显神在三个村的山头上,都面对窦王塔(石城乡青砂日村卧牛坪,今已毁)。大女儿奉为南神娘娘,二女儿为后土娘娘,三女儿为青沙娘娘,分立庙祭祀,主管求子女事[12]。结合县志和地名考证,可见两村南神庙轴线与窦王塔存在一定的对位关系(图8),与当地传说相符。传说的真实性固然待考,但也体现了庙宇营建过程中,常采取与当地普遍流传的故事结合的方式来强调该信仰神灵与本地的历史联系,从而强化庙宇自身的权威性和影响力。

山前地区民居建筑以四合院为基本建筑单元,常以大院或堡寨进行组合嵌套,相比庙宇建筑,体现出较强的封闭性。堡作为一种典型的防御性聚落形式,由民居建筑组合围合而成(图9、10)。本研究的13个山前地区近水村落(不包含山区代管村落)都曾有堡,堡的数量与村落规模呈正相关。

表3 平遥山前地区有碑刻记载的堡门

从调查掌握的材料看,平遥山前地区现存堡的修筑时间集中分布在明崇祯至清嘉庆中期,其特点为:以姓氏为单位集资兴建,无固定的朝向,规模较小,砖砌堡门一层为券洞,内设打更房,二层多为三官庙(见表3)。

明末至清前期,为了抵御兵乱,官方号召所及各省民众修筑土堡。嘉庆二年(1797年)德楞泰《筹令民筑堡御贼疏》记“伏查教匪自上年至今,窜及数省,虽各路剿杀,为数以千万计,而首逆尚未成擒,余党不形减少……为今之计,于大市镇处所劝民修筑土堡,环以深壤,其余散处村落……因地之宜,就民之便,或十余村联为一堡,或数十村联为一堡”[15]。官方虽推行大堡,但强调“因地之宜,就民之便”。平遥山前地区地处交通要道,历史上存在修筑小型堡寨的传统,此时出于集体防卫的需要,不断修筑堡寨。

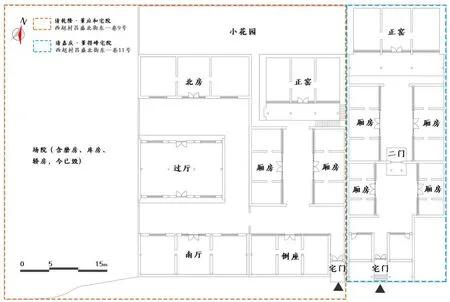

图11 西赵村——董应和、董得峰宅院平面图(制图:马青龙)

由于明清城乡商业的交流,平遥山前地区村落内现存民居建筑在建筑形式、用材和砌筑方式上,与城内民居具有较高的相似性。山前地区晋商大院以西赵村董家宅院为典型(图11)。董家9号和11号宅院分别为清乾隆至嘉庆年间由董应和与其孙董得峰所建,董应和宅院由东院(主院)、西偏院和场院组成,董得峰院为两进正院。两座宅院坐北朝南,东西相邻,正窑在北,宅门开于宅院东南和正南位。正房都为披檐锢窑,厢房则为单坡砖木结构,院落地面高于外部道路,房屋内高外低,院落内紧外松,秩序井然。

山前地区近水聚集型村落中民居,体现出较强的私密性和防御性特征。民居多为四合院组合,内为主,外为客,尊卑有序,宅门开于东南,正窑在北,为院内上宅。不同建筑之间存在明显的规格差异,这与宅院主人的社会地位和经济水平直接相关。晋商在社会流动中,将区域内普遍流行的建筑样式引入村内宅第建设,使得城乡民居建筑在结构、形式上差异较小,整体水平普遍较高。这些质量上乘的民居建筑,如遗珠般散落在村内,为后人留下宝贵的遗产。

大型村落中还有一定数量的商铺,集中分布在主要街巷。前店后院的形式使得村落民居具备了一定的开放性,反映了商业往来的需求。在这些主要建筑之外,山前地区村落还包括广池、水井和人工栽植树木等景观要素,这些要素或与庙宇组合,或与民居建筑组合,形成了一定的开放空间。其规模虽小,却是村民日常生活的交汇点,串联了村落内各封闭空间,增强了村内人员的社会交往,在村落社会生活中扮演着不可替代的角色。

三、村际社会活动特征与乡村地理

村落各类建筑、景观的组合共同构成了乡村社会生活的空间基础。将这一空间视角放大至乡村地理尺度来观察村际社会活动,将对乡村系统中的各种联系获得更全面的认知。以下从人口流动、水案纠纷、祈雨活动、商业活动、代管村落等乡村生产、生活、生态、社会的若干关键方面予以论述。

(一)人口流动

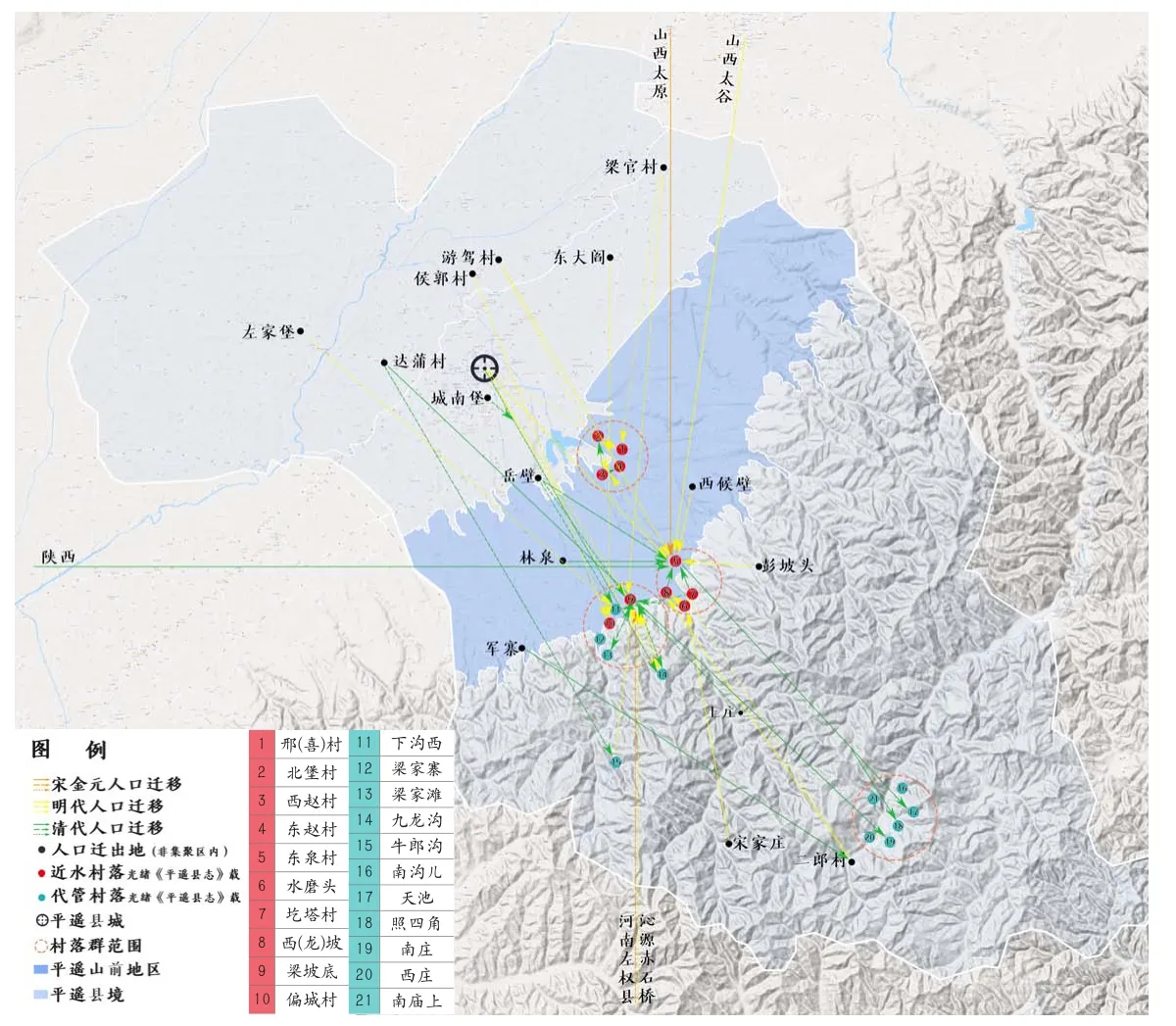

唐末至宋金元时期,山西因地处政权冲突地区,境内人口大量外迁[16]。平遥山前地区村落大量抛荒,今山前地区村落主要居民多由明清时期迁入形成(图12)。

依据田野调查,山前地区人口流动以平遥境内民间自发迁移为主,可追溯的最早人口流动为宋金时期,此时流动规模较小。明清时期平遥山前地区主要有两次集中的人口迁移:第一次为明中晚期,主要由平遥县城和汾河周边村落向山前地区迁入;第二次为清中晚期,由平原、山前地区向山区河谷迁移。明末汾河改道和清末丁戊奇荒对两次人口流动起到了重要的推动作用。

明清山前地区人口流动的根本原因是原生村落人地关系的激化。当原生村落土地不足以维持新增人口发展时,人口就要逐渐向外流动,而天灾兵燹作为诱发因素,加速了区域内村落人口的大规模迁移。明清时期的人口流动推动了当地村落的二次形成,也催生了近水聚集村落群的出现。山前近水村落堡寨、大院等民居建筑和商铺的兴建,以及庙宇的修缮扩建都集中在明清之际,可见人口是村落生长和变迁的根本推动力。

图12 平遥山前近水聚集型村落人口迁移流动示意图(制图:马青龙)

表4 近水聚集型村落人口现状统计

1949年以后随着城市化进程推进,尤其是1990年代后进城务工、求学等活动的带动,山前地区村落内人口向山西平遥、太原等城市流出。村落人口的流出情况与村落规模成反比(见表4),中小型村落的空巢和老龄化问题尤为突出。

(二)水案纠纷

本文涉及的三个近水村落群以惠济河和柳根河的干流和支流为生产生活水源。水源作为村落生产生活之根本,直接促进了村落间的相互联系。由于当地水资源匮乏,夏天麦谷灌浆用水量大,围绕生产用水的分配存在一定的矛盾。如能妥善解决,村内各家族或各村之间可以和睦为邻,反之则容易引发用水争斗。

用水权的分配主要由村落和家族规模决定。据《东泉村志》,东泉邻村于清道光十一年(1831年)立有《因渠道兴讼自立碑记》,记“自明迄今,超山之水与众山之水路过三村,何以东泉村十分有七,上三村止有三分”[17]。喜村藏康熙二十九年《分水执照碑》,规定村内毛、梁二姓对于邢河水的使用,两家“三七分水”,立碑为记。对于用水权的明确,主要通过碑刻纪事,用水主村也会利用“油锅捞钱”等传说强化用水主权。而随着村落人口、村内家族的消长,对于原有用水分配权会产生新的诉求和矛盾,矛盾双方通过邻村乡贤协调和官方诉讼两种方式对用水权进行更新。

用水权的争夺反映的是家族和村落对生存权的争斗。当村内家族间用水矛盾激化至不可调和时,会加速村落的内部分化。以赵村为例,正是由于村内杨姓与董、史、赵三姓用水矛盾激化,清末分化为东、西赵村:

西赵村观音堂内藏有清康熙、乾隆和民国时期水利碑三通,记载康熙二十八年(1689年),董邓史杨四姓因使水权产生矛盾⑤碑文内容为:“赵村杨恒新邓□□□□□忠因水□□□有中都河一道,河内水泉上下不一,今合村□地□□水利□□□不均,三分均分,邓史董分为一分之二使水,一十八日,杨姓分水统三分之一使水,杨姓因上流有二泉在己地□地为己水,邓史董说泉在河中,□属公用,两不和平”。2020年1月19日马青龙录自西赵村观音堂内藏碑刻。,后请村外“分水人”主持调和,对四姓的用水时间进行了明确,用水矛盾得以缓解。清乾隆二十六年(1762年),杨姓为证明村内河滩地的合法性,诉讼至县官,官司后董邓史姓将此次诉讼中争议土地刻于石碑立观音堂⑥碑文内容为:“西沟地四亩,西河地六亩,□元亩河滩地六亩,□泉□地□亩,庙后地二亩,□□典地五亩,西□地二亩,西河又卤咸地一段四亩,东截水□二亩,西沟下甲三段地二亩”。2020年1月19日马青龙录自西赵村观音堂内藏碑刻。,用水矛盾上升到水地的所有权纠纷。根据观音堂内碑刻供养人名整理可知,此后杨姓退出了赵村观音堂修缮等村落公共事务。至清光绪年后,据《平遥县志》记载,赵村已分为东、西赵村。

(三)祈雨活动

同一流域的村落因对河流和水源有共同的依赖,除了用水斗争外,村际间也存在共同建庙和联村祈雨的联系。

《平遥县志》记载,自明嘉靖三十六年(1557年)至民国二十八年(1939年),平遥地区发生的大旱有15次,平均每25~26年发生一次大面积的干旱。相比洪涝冰雹等灾害,旱灾的发生面积更广,影响范围更广,对农业社会危害更为深远。明清时期,受制于农业技术条件的限制,人们抗灾救灾的能力较弱,对于气候的高度依赖和自身抗风险的脆弱性,使得人们常要祈雨求神,以期降下甘霖。

平遥山前地区祈雨活动以村落为单位,由各村纠首组织。大旱之年,多村联合组织祈雨队伍,远赴深山水源或者水神庙祈雨。祈雨集合体内村落或因共用同一水源,或共同信仰某一神灵,聚集成祈雨团体。

图13 平遥山前近水聚集型村落历史上的祈雨路线图,序号1-9代表有记载祈雨活动的村落。(制图:马青龙)

祈雨之事商定后,祈雨队伍卜吉日出发,祈雨队伍主要由雨师老者、雨士、抬士、传号人四类人员构成,雨师老者负责祈祷诵经,雨士赤身扛刀,以为苦肉之意,抬士抬取贡品、神像牌位和圣水雨石,传号者在返途中向各村传递祈雨归来讯号。整个祈雨仪式时间较长,少则五到七日,多则半个月,在祈雨的线路上,以发起村内的大庙作为整个仪式出发点,返回途中以各村水神庙或主庙为连接点,负责迎神祭祀⑦以上内容依据郭保旺《东泉村志》中“祈雨轶事”、刘志超《古村史韵走近历史文化名村梁坡底》“忆祈雨”、孔繁玉《木瓜村王爷堡》“民俗风尚”、裴显茂《西戈山村志》“狐爷山祈雨”以及2019年田野考察等材料整理。。

根据参与村落数量和祈雨规模,可以分为小型祈雨活动和大型祈雨活动两类:

大型祈雨活动由大型村落组织发起,沿祈雨路线各村加入,祈雨线路长、规模大,体现出了“舍近求远”的特点,例如东泉村联动平遥西南十八村前往沁源空灵山先师庙祈雨,喜村前往交城狐神山狐神庙祈雨(图13)。大的祈雨活动还伴随着唱戏、庙会等活动。小型祈雨活动由中小型村落组织,以临近山区水源地和庙宇为祈雨目的地,例如水磨头、西坡、圪塔邓村以超山应润庙作为祈雨场所⑧清光绪《重修超山应润侯文昌关帝山神河神茶坊诸庙并开通车路碑记》载:“壬寅岁夏,旱禾槁泉不畅旺,圪塔村安君,水磨头村孙君,西坡村武君,相率祷于侯祠,虔诚致视,见殿宇倾地矣,愿兴修果尔源头,益灵贶降”。参见:郭保旺(主编).东泉村志[M].太原:山西经济出版社,2014:694.。

祈雨活动作为当地重要的社会活动,促进了区域内村落社会交流。1949年以后农业集体化,施行了水资源产权共有制度,水利纠纷大减。1950年代以后,随着打深井高灌和引水工程的建设,村落缺水的状态有所缓解,区域内村落间旧有的因水而产生的社会与空间联系也就逐渐消解。平遥乡村现已不再有前述祈雨活动了。

(四)商业发展

明清时期,平遥地依托地缘优势,商贸活动迅速兴起,成为北方商业重镇。山前地区商业活动分为区域内商业活动和区域外商业活动(图14)。

区域内商业活动主要以粮油等生活必需品交换为主。大型村落凭借交通区位优势,在区域内扮演重要的商贸角色,通过固定商铺、庙会和集市与周边村落产生商业联系;中小型村落则与区域内的中心村落交流频繁。区域内商业活动通过粮食交换很大程度上弥补了当地粮食生产的缺口。区域外商业活动以家族为基本经营单位,主要在平遥县城和山西境内外城市活动,经营范围涵盖商铺票号、物资贩运和大型农垦等内容,使得山前地区村落的一部分农民率先从传统人地关系中脱离出来,有效缓解了当时的人地压力。

而经商返乡的村民在村内兴修宅第,积极参与村内公共事务,参与庙宇祠堂修建、道路和水利建设,也将城市的建筑技术与文化带回村内,促进了建筑文化在区域内的流动。

区域内和区域外的商业活动,一方面有效化解了当地的人地压力,弥补了当地发展的短板,促进了围绕大型村落的集聚的村落群形成;另一方面,繁荣的商业活动催生了商业建筑,为晋商大院、堡寨和庙宇的兴建提供了经济支撑,对村落结构和建筑景观产生了直接影响。

图14 平遥山前近水聚集型村商贸情况汇总图(依据田野调查资料整理,制图:马青龙)

(五)代管村落

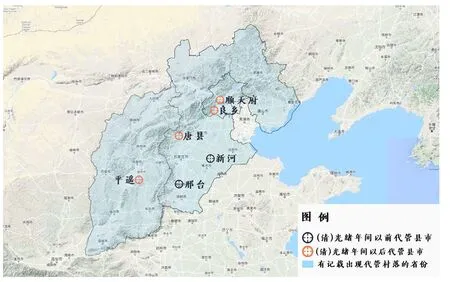

在光绪《平遥县志》村落篇中记载有56个代管村,分别由27个主村管理。代管主村主要集中于平遥山前地区(例如东泉、梁坡底和喜村),代管附村则分布在山区河谷地区,代管主村和附村存在地缘和血缘联系。这种代管的关联集中发生在清中晚期,这一现象引人瞩目。

光绪初年,在太行山两侧的山前地区集中出现了一批代管村落。这一现象产生于光绪三年、四年(1877、1878年)的“丁戊奇荒”之后[18],出现代管村落的区域基本位于受灾严重的区域(图15),可见其与此次全域性旱灾直接相关。本次旱灾持续时间长,造成人口骤减和土地大量抛荒,且加速了人口向山区流动。灾后,为尽快恢复正常生产、生活,山西巡抚曾国荃与工部侍郎阎敬铭于光绪四年五月会奏《缕陈要务疏》,提议清厘荒地。在随后下发地方的《与牧令书》中规定,荒地清查主要由地方官责令绅耆公社人等逐村进行上报。代管村落多为新生村落,在此次荒地清理运动中,位于山地的新生村落以被山前地区村落代管的形式纳入了官方的基层管理系统。

代管村落的集中出现,反映了基层村落由山前地区向山区纵深发展过程中,官方为加强土地税赋管理而介入基层、将新生村落纳入管理体系的一种形式。平遥山前地区村落对山区村落的代管现象是这一历史现象的典型代表。

四、结语

在世界遗产平遥古城的价值描述中,并不局限于其城市、建筑遗产在规划设计上的杰出,而涉及中国历史上的文化、社会、经济、宗教发展,认为它“对研究社会形态、经济结构、军事防御、宗教信仰、传统思维、传统伦理、居住形态等具有重要价值”[19]。这一认识实则可以拓展至平遥古城所在的乡村背景。乡村遗产由于地域分布更广、空间尺度更大,更需要我们以系统的眼光去分析上述各方面。

图15 明清方志中有“代管村落”省市县地理分布图(制图:马青龙)

乡村生产、生活中的各种活动与村落生长具有同时性,社会活动具体形成了村落人文和社会形态,与村落空间的构成互为映射。乡村遗产在生长初期,村落以家庭宗族为单位“闹庄庄”⑨“闹庄庄”,又称“闹庄子”,山西方言,平遥、沁源有此说法,指乡民因生计被迫迁入外地(多为山区)开荒定居。,建筑首先用以满足基本生存需要,民居以土窑为主,这与山前地区普遍存在的“先有窑后有堡”的说法吻合。进入村落发展相对稳定阶段,人们对于选址、规划、设计,则体现出更多文化因素和政治、经济因素的影响。历史上的城乡联系,通过人口流动和商业活动始终保持。

乡村遗产的结构性特征与生长过程需要置于社会史中去观察。在历史上的乡村社会中,围绕水案纠纷,各种权力运作其中,村落之间既有针锋相对的水案纠纷,也有联合祈雨的共襄盛举与明争暗斗。根本上说,水资源的匮乏、粮食生产的不足造成了人地关系的紧张与村际关系的复杂。在乡村社会的系统中,这些社会活动给村落空间留下了诸多建成遗产的印记。

在这一过程中,平遥地区明清时期频繁的人口流动推动了山前近水地区村落的二次形成,呈聚集和衍生两种状态。大、中型村落在发展中,随人口快速增加,原有村落人口饱和、超出村落土地的承载量,村内无地家庭向外衍生形成新的村落以缓解人地压力。商业的繁荣弥补了当地的粮食缺口,缓解了人地压力,也促进了区域内围绕大型村落的村落集聚。而平遥山区代管村落的集中出现,则是国家管理系统在应对灾害、治理极端人地关系时对于乡村基层自治的介入和规范。

1949年以来,农业技术的发展使当地人地关系趋于缓和,各村在老村以外的区域寻求新的扩展,以新交通线、地形平整区域和主要公共服务设施为新村的延伸方向。在村庄新旧建筑交汇区和旧村边缘,建筑风貌、空间格局变化明显;而原有村落内部虽然不免破败,但传统格局仍在,诸多民居遗产保存较好。1990年代以来,城镇化的快速推进,乡村人口向城镇快速流动,空巢化和老龄化更加明显,传统村落出现衰败乃至消亡迹象。但另一方面,随着农村经济结构调整和人口外流,平遥山前近水村落的人地紧张关系也得到了释放,蕴涵着未来发展的机会。

保护和传承乡村遗产,需要我们立足城乡连续一体地域系统视角下的乡村人地关系,去整体理解这一地域系统及其历史发展过程。

[本文写作得到以下项目的资助:北京大学研究生创新计划“文化遗产保护联合工作坊”暑期课程;平遥城乡文化遗产保护与发展国际工作坊。感谢原平遥县文物局局长冀太平、平遥县自然资源局古城科科长郝世忠、东戈山村党支书王清海、东赵村村长杨少东、下沟西村退休教师耿志兵、西源祠村退休村长张世让诸先生以及七洞村在校大学生冀林洲同学为本文调查工作提供的帮助。感谢庄惠婷女士为查阅台湾中央研究院历史语言研究所傅斯年图书馆藏明天启重刻《平遥县志》提供的帮助。感谢在田野踏查和电话访谈中遇到的每一位平遥乡民。]