第二章 大濑村的森林之子

源于大濑村的革命想象

作为大江文学的重要构成部分,大江的革命想象不仅萌发于曾外祖父《孟子古义》之家学影响,无疑也受到故乡革命历史世代口耳相传的浸染,将边缘与中心的权力抗衡内化为一种本土化的体悟。大江“古义人”的乳名和其接受孟子民本思想和易姓革命思想的土壤,恰恰是家乡大濑村这块历史上革命起义频发的土地,正如大江在北京的一次讲演中所言:

而我,则在边缘地区传承了不断深化的自立思想和文化的血脉。对于来自封建权力以及后来的明治政府中央权力的压制,地方民众举行了暴动,也就是民众起义。从孩童时代起,我就被民众的这种暴动或曰起义所深深吸引。……我曾写了边缘的地方民众的共同体追求独立、抵抗中央权力的长篇小说《万延元年的Football》。这部小说的原型,就是我出生于斯的边缘地方所出现的抵抗。明治维新前后曾两度爆发了起义(第二次起义针对的是由中央权力安排在地方官厅的权力者并取得了胜利),但在正式的历史记载中却没有任何记录,只能通过民众间的口头传承来传续这一切。……这种主题,如同喷涌而出的地下水一般,不断出现在此后我的几乎所有长篇小说之中。[1]

那么,作为大江革命想象的原型,家乡大濑村的起义,是如何在德川幕府和其后的明治政府中央权力及其各级官吏等代理人的压制下频频触发的呢?这些革命原型又与大江自身的文学建构有着何种关联呢?

当然,由于日本官方长年以来的持续遮蔽或改写,我们已经很难从官方记载中查阅并还原当年起义的原因、过程等完整信息了。大江本人在其作品以及讲述中所提供的信息亦缺乏完整性和系统性,更由于其小说的虚构性,小说叙事的史料价值也有待考鉴。而对于通过口耳相传的民间文学形式亲身参与暴动之传播的老人们,亦随岁月流逝而日渐减少,所提供的信息亦有模糊不清之处。所幸笔者在当地田野调查时,曾获得一份非公开出版的方志。结合当地老人的回忆以及大江本人的讲述或文字记叙,得以大致瞥见当地暴动史实的肇因与状貌。这份由内子町志编撰会编写的《新编 内子町志》第七节之《农民暴动》里有一份题为“大洲藩农民暴动(騷動)”的列表,这份列表分明地标注了大濑村所在的大洲藩地区,自1741年至1871年约130年间,发生被官方污蔑为骚动的起义,共计20 场。也就是说,暴动平均每6年半便会爆发一次。这里需要说明的是,这一数字远不止实际曾经发生的暴动次数,譬如1788年肇始于大江家所在小山村的大濑暴动,就未能列入其中。在这片极为有限的谷地村落区域内,如此高频度(有的地方甚至重复数次)发生起义的原因不一而足;不过其主因不外乎来自各级官府压榨、商人投机、官商勾结、粮食歉收、物价(尤其是粮食价格)高涨等等,这一点从大米和大豆在1861年至1870年这10年间的涨幅便可见一斑:

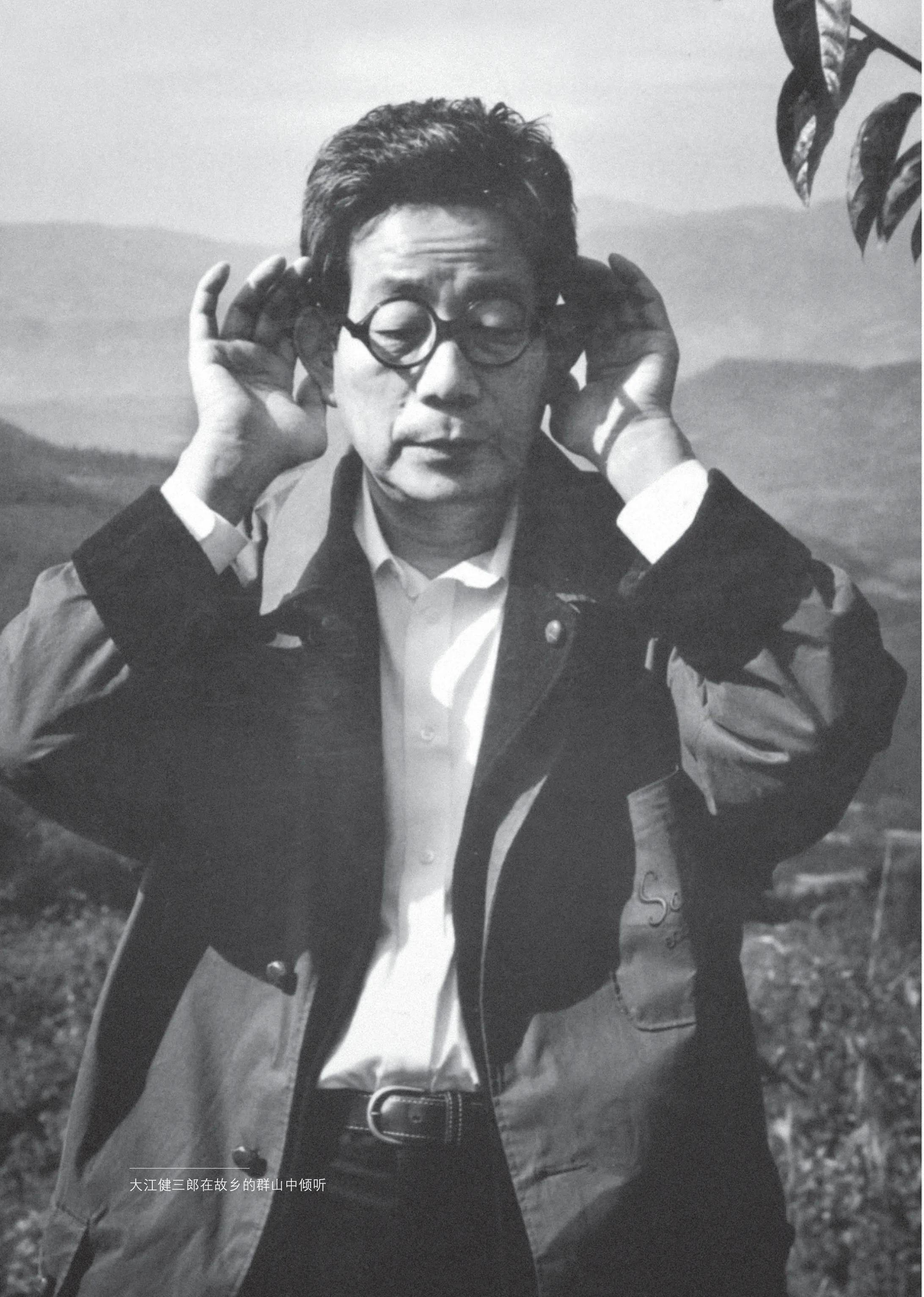

大江健三郎的故乡——群山围拥的小山村

大洲城天守阁

*以上为一石粮食之价格,数据由知清吉冈文书制作。[2]

在短短10年时间内,大米价格从1861年的205 钱猛涨至1870年的14500钱,同期的大豆价格则从218 钱猛涨至21000 钱,前者涨了70.7 倍,后者更是狂涨96.3 倍。按照这个势头,未能列入的1871年(即发生废藩置县暴动之年)的涨幅估计越发让人心惊肉跳。至于物价何以如此疯涨的主要原因大致如下:首先是江户末期农民阶层开始分化,大量贫困农民为借钱度日而将农地转手他人,只能依靠佃耕勉强糊口;其二则是巧取豪夺了大量土地的地主和富商与藩府加强勾结,通过向藩府提供金钱而获得更多特权,转而利用这些特权变本加厉地盘剥贫困农民;其三是大厦将倾的德川幕府在政治上开始出现崩溃迹象,在经济方面则出现全国性物价高涨,尤其是猛涨的大米价格更使得贫困农民和底层民众的生活越发艰难;雪上加霜的是,在庆应二年(1866),遭遇了前所未有的大歉收,与藩府素有勾结的投机商人乘机将大米价格从6000 钱猛涨至12000 钱。于是,在这个大背景之下,这一年的7月15日,大江家所在的大濑村便爆发了名为“奥福骚动”的大暴动,前后历时三天,至17日时共波及30 余村庄,参与者多达10000 余人。

如此这类的暴动景象,通过暴动故事的世代相述,在民间文学的传承下,从历历在目的口头讲述中,化为跃然纸上的文学形象。这些暴动记忆和历史人物原型,促动大江以大濑为革命对峙的中心向压迫性体制发出挑战。而将暴动历史传承给大江的媒介,正是阿婆这位民间文学的讲述者,暴动故事则作为元文本化入大江对于村庄起义的文学虚构之中。

阿婆的暴动故事元文本

为儿时大江栩栩如生地讲述奥福其人和奥福暴动这段历史的人,是大江家里名为毛笔的阿婆。多年后,《读卖新闻》记者尾崎真理子采访时曾提及大江面对阿婆栩栩如生的讲述而心神荡漾的过往:“那个‘奥福’物语故事,当然也是极为有趣,非同寻常。据说您每当倾听这个故事时,心口就扑通扑通地跳。由于听到的只是一个个断片,便反而刺激了您的想象。”[3]于是大江便这样对记者回忆了当年的情景:

是啊,那都是故事的一个个片断。阿婆讲述的话语呀,如果按照歌剧来说的话,那就是剧中最精彩的那部分演出,所说的全都是非常有趣的场面。再继续听下去的话,就会发现其中有一个很大的主轴。而形成那根大轴的主流,则是我们那地方于江户时代后半期曾两度发生的暴动,也就是“内子骚动”(1750年)和“奥福骚动”(1866年)。尤其是第一场暴动,竟成为一切故事的背景。在庞大的奥福暴动物语故事中,阿婆将所有细小的有趣场面全都统一起来了。

奥福是农民暴动的领导者,他试图颠覆官方的整个权力体系,针对诸如刚才说到的、其权力及至我们村子的那些权势者。说是先将村里的穷苦人组织起来凝为强大的力量,然后开进下游的镇子里去,再把那里的人们也团结到自己这一方来,以便聚合成更强大的力量。那场暴动的领导者奥福,尽管遭到了滑稽的失败,却仍不失为一个富有魅力的人。我就在不断思考奥福这个人的人格的过程中,度过了自己的少年时代。[4]

……

是阿婆和母亲讲述给我并滋养了我的成长的乡村民间传说。在写作《万延元年的Football》时,我的关心主要集中在那些叙述一百年前发生的两次农民暴动的故事。

阿婆在孩提时代,和实际参与这些事件的人们生活在同样的社会环境里,所以,她所讲述的民间故事,常常会添加进她当年亲自见过的那些人的逸闻趣事。阿婆有独特的叙事才能,她能像讲述以往那些口耳相传的民间故事那样讲述自己的全部人生经历。这是新创造的民间传说;这一地区流传的古老传说也因为和新传说的联结而被重新创造。

她是把这些传说放到叙述者(阿婆)和听故事的人(我)共同置身其间的村落地形学结构里,一一指认了具体位置同时进行讲述的。这使得阿婆的叙述充满了真实感,此外,也重新逐处确认了村落地形的传说/神话意义。[5]

病迹学(Pathographie)研究成果表明,儿时的生长环境对于其成人后的价值取向和审美取向都将产生重要影响,对于川端康成和三岛由纪夫来说如此,对于大江健三郎来说也不例外。在“心口扑通扑通地跳”着倾听阿婆讲述奥福故事的过程中,少儿大江的情感却在不知不觉间开始倾向遭到压榨的暴动者一方,从而产生了与弱势群体共情的义愤,以至于“在不断思考奥福这个人的人格的过程中,度过了自己的少年时代”。正是在这种情感冲突的背景下,经由曾外祖父传承的易姓革命思想和民本思想才开始具有意义,才为暴动之乡的这个小童提供了伦理上的支撑,从而在“不断思考奥福这个人的人格的过程中,度过了自己的少年时代”之际,顺理成章地“在边缘地区传承了不断深化的自立思想和文化的血脉”,将《孟子古义》中的易姓革命思想和民本思想内化为自己的道德观和伦理观,为其于日本战败后接受战后民主主义作了道德、伦理和理论上的前期准备。

东京国立博物馆馆藏“圣贤十五幅”之《孟子像》

另一方面,由于阿婆“在孩提时代,和实际参与这些事件的人们生活在同样的社会环境里,所以,她所讲述的民间故事,常常会添加进她当年亲自见过的那些人的逸闻趣事”,而且阿婆“给我讲述(奥福)故事中的人物。故事情节只是一些片断,所以能够激发我勾连故事的能力。奥福是本地农民起义的故事中一个无法无天而且非常可爱的人物,用我后来遇到的语言来说是一个trickster(意为神话和民间传说中的精灵、既有社会秩序的破坏者)”[6],故而在引发少儿大江倾听兴趣的同时,还培养了其进行再创作的能力。

如果说,经由曾外祖父传承的《孟子古义》中的易姓革命思想和民本思想,从道德和伦理上支撑少儿大江“在边缘地区传承了不断深化的自立思想和文化的血脉”的话,那么,熟稔戏剧演出的阿婆用“独特的叙事才能”对儿时大江讲述当地的暴动故事,在培养其勾连故事之能力的同时,亦为大江进行了一场文学启蒙。由此可见,从发表于1967年的《万延元年的Football》到晚近创作的长篇小说《晚年样式集》(2013),随处可见有关暴动的叙事,既是大江的儿时记忆也是其文学母题,还是其抗拒权力中心、用以构建根据地/乌托邦的重要手段。

在文学作品中构建的“根据地”

早在大江的少年时代,曾有两个“二战”战败后从中国回到故乡大濑村的退伍老兵帮助大江家修缮房屋,在休息间隙,这两个退伍老兵盘膝而坐,说起侵华期间日军所执行的杀光、烧光和抢光之“三光”政策,让少年大江第一次知道了“皇军”在中国犯下的累累战争罪行,在其为之深感愧疚和惊恐不安的同时,也对战争时期的军国主义教育之虚伪有了更为深刻的认识。这两位老兵还说起在中国攻打八路军根据地时的狼狈情状。他们告诉少年大江:八路军的根据地大多建在地势险要之处。由于八路军与中国老百姓是鱼水之情,所以攻打根据地的日军部队尚未到达目的地,就有发现日军行踪的老百姓向八路军通风报信,于是八路军便在根据地设好埋伏,待日军进入伏击圈后就枪炮大作,打得日军丢盔弃甲、死伤狼藉、狼狈逃窜。

村里的这两个退伍老兵的无心之言,却在少年大江的内心掀起了巨浪:如果当地历史上多次参与暴动起义的农民也像八路军那样,在家乡深山老林里的险要处建立根据地的话,那么家乡的历史会如何演变?日本的历史是否会是另一种模样?带着这个久久萦绕于心头的思考,大江在东京大学仔细且系统地研读了《毛泽东选集》四卷本,尤其关注第一卷里《中国的红色政权为什么能够存在?》一文。这篇文章是毛泽东于1928年10月5日所作,在第六章《军事根据地问题》中第一次提及“根据地”并作了如下阐释:

12 岁的大江健三郎(第二排右三)在小学毕业典礼上

边界党还有一个任务,就是大小五井和九陇两个军事根据地的巩固。……这两个地形优越的地方,特别是既有民众拥护、地形又极险要的大小五井,不但在边界此时是重要的军事根据地,就是在湘鄂赣三省暴动发展的将来,亦将仍然是重要的军事根据地。巩固此根据地的方法:第一,修筑完备的工事;第二,储备充足的粮食;第三,建设较好的红军医院。把这三件事切实做好,是边界党应该努力的。[7]

在东京大学里学习了《毛泽东选集》中有关根据地的相关论述后,大江开始将这些论述与家乡的革命暴动史乃至日本的近代史联系起来加以思考。当然,历史不可复制,故而大江开始考虑在自己的文学作品中建立根据地,建立以中国革命模式复制的根据地。于是,“暴动”和“根据地”字样开始频繁出现在大江的小说文本里。譬如在不足10 万字的小长篇《两百年的孩子》中译本里,如果用电脑检索“暴动”“一揆”(“いっき”,日文词汇。本意是指同心协力,团结一致,后通称百姓起义反抗反动统治的行为),可以发现共有22 处。对“逃散”进行检索,则有53 处。两者相加,总共75 处。这里所说的“逃散”,是指在日本的中世和近世,农民为反抗领主的横征暴敛而集体逃亡他乡,这种逃亡有两个特征,一是数个、数十个村庄集体逃亡,有时多达数千人、数万人的这种逃亡往往伴随着与领主武装的战斗。若是同样使用电脑检索的方法对《两百年的孩子》进行检索,则可发现含有“根城”和“根据地”的表述各20 处,一共40处。这里所说的“根城”,在日语中主要有两个语义,其一为主将所在城池或城堡;其二则是起义民众的据守之地。文本中提及的“根据地”则为“军队等队伍为修整、休养或补给而设立的据点”。然而,大江的文学词典里,这个单词显然源于中国第二次国内革命时期创建的根据地、抗日战争时期赖以坚持抗日、争取胜利的根据地。当然,也是大江赖以在小说中创建根据地/乌托邦的原型。

2006年8月,笔者曾在东京对大江作过一次采访,现摘录其中有关“根据地”的内容引用如下:

许金龙:您于1979年发表了长篇小说《同时代的游戏》,相较于中国传统文化中对桃花源的那种逃避现实的理想,这部作品中的乌托邦则明显侧重于通过现世的革命和建设达到理想之境。从这个文本的隐结构中可以发现,您在构建森林中这个乌托邦的过程中,不时以中国革命和建设为参照系,对以毛泽东为首的老一辈革命家所进行的艰苦卓绝的长征、建立根据地并通过游击战反击政府军的围剿、发展生产以提高物质生活水平等给予了肯定,同时也在思索中国在革命和建设过程中遇到的一些问题以及解决方法,试图从中探索出一条由此通往理想国的具有普遍意义的通途。当然,您在自己的文学世界里建立根据地的尝试,《同时代的游戏》显然不是第一次,也不会是最后一次。其实,早在《万延元年的Football》中、甚至更早的《掐去病芽,勒死坏种》等作品中,就已经出现了“根据地”的雏形。我想知道的是,您在文本中构建的根据地/乌托邦是否是以毛泽东最初创建的根据地为原型的?当然,您在大学时代学习过毛泽东的著作,那些著作里有不少关于根据地的描述,您是从那里接触到根据地的吗?

大江:正如你所指出的那样,我在文学作品中构建的根据地/乌托邦确实源自于毛泽东的根据地。而且,我也确实在毛泽东的著作中接触过根据地,记得是在《毛泽东选集》第一卷的前半部分。

许金龙:是在《中国的红色政权为什么能够存在?》那篇文章里?

大江:是的,应该是在这篇文章里。围绕根据地的建立和发展,毛泽东在文章里做了很好的阐述。不过,我最早知道根据地还是在十来岁的时候。战败后,一些日本兵(回忆)……在侵华战争中,他们分别与八路军和国民党军打过仗,说是国民党军队没有根据地,很容易打,而八路军则有根据地,一旦战局不利,就进入根据地坚守,周围的老百姓又为他们提供给养和情报,日本军队很难攻打进去。后来在大学里学习了毛泽东著作后,我就想,我的故乡的农民也曾举行过几次暴动,最终却没能坚持下来,归根结底,就是没能像毛泽东那样建立稳固的根据地。可是日本的暴动者为什么不在山区建立根据地呢?如果建立了根据地,情况又将如何?这是我一直在思考的问题,并且在作品中表现了出来。[8]

“我在小说里想要表现的确实不是绝望”!

对于《同时代的游戏》第五章中关于建立根据地和开展游击战的内容,中国的读者都会比较熟悉,准确地说,应该是“似曾相识”。在《毛泽东选集》第一卷之《中国的红色政权为什么能够存在?》第六章《军事根据地问题》中,毛泽东早在1928年就曾准确地指出:“巩固此根据地的方法:第一,修筑完备的工事;第二,储备充足的粮食;第三,建设较好的红军医院。”[9]大江在《同时代的游戏》中修筑水淹敌军的水库,正是第一条所说的工事,而且还是大型工事。预先储备粮食以及抢夺敌军运粮队,是第二条的完美体现。对于设立野战医院以及转送难以救治的伤员这一措施,则是对第三条“建设较好的红军医院”的最好体现。至于文本中更为具体的彻底疏散人口、切断敌军水源、引诱敌军深入密林以择机袭击等内容,可以将其精确地概括为“坚壁清野”“诱敌深入”“敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追”。这些战术是战争中弱势一方因地制宜地抗击强势一方的战术。在当代中国,最先提出以上战术的是朱德,而根据国内战争的严峻局面对此予以总结并将其上升到理论和战略高度的则是毛泽东。尤其在抗日战争期间,八路军和新四军依据这个战略、战术不断发展壮大,创建、依托根据地展开游击战,最终为赢得抗日战争作出了巨大的贡献。

大江健三郎就读的大濑中学

另一方面,从《同时代的游戏》这个文本中的相关表述,清楚地表明作者大江健三郎对中国共产党领导的八路军所进行的抗日战争及其战略、战术是非常了解的,这个了解既有少年时代的记忆,也有大学时代对毛泽东相关军事理论的学习,恐怕还与大江于1960年夏天对中国进行为时一月有余的访问时所接受的相关影响有关。总之,大江在写作《同时代的游戏》这部小说前,充分接受了中国有关根据地和游击战的影响,从而考虑在政治和文化意义上的边缘之地、也就是故乡的森林里构建根据地/乌托邦时,大量引入了中国式游击战的因素。

中学时期的大江健三郎,左图第一排中间拉小提琴者为大江;右图为学校棒球队合影,前排右二为大江。这两幅图片是大江健三郎在大濑中学的社会课老师大星通所藏,本文作者2008年夏天赴当地作田野调查时从他的相册里翻拍得来

大江健三郎在故乡的群山中倾听

由此我们确定,作家大江健三郎在构建位于边缘的森林中这个根据地/乌托邦的过程中,确实在以中国革命和建设的模式为参照系,对以毛泽东为首的老一辈革命家所进行的艰苦卓绝的长征、建立根据地并通过游击战反击政府军围剿、发展生产以提高物质生活水平等给予了充分肯定,同时也在思索中国在革命和建设过程中遇到的一些问题及其解决方法,希望从中探索出一条由此通往理想国的具有普遍意义的通途,并试图在自己文本里设计出一个更具普遍性的乌托邦。

在此后出版的《致令人眷念之年的信》《两百年的孩子》《愁容童子》《别了,我的书!》以及《水死》和《晚年样式集》等长篇小说中,大江对权力中心改写乃至遮蔽边缘地区弱势群体之历史做法进行了无情的嘲讽,借助森林中口耳相传的神话传说和历史复制乃至放大遭到日本政府遮蔽的山村和森林里的历史,把那座神话传说的王国进一步拓展为森林中的根据地/乌托邦——超越时空的“村庄=国家=小宇宙”,清晰地提出了文化人类学意义上的边缘与中心的概念,使其“得以植根于我所置身的边缘的日本乃至更为边缘的土地,同时开拓出一条到达和表现普遍性的道路”[10]。这里还有一个需要关注的地方,那就是从这一时期开始,大江在叙述森林中那些神话传说和历史时,清晰地意识到在日本这个封建意识等保守势力占据强势的国度里,包括森林中的那些山民在内的弱势者的历史,一直被强势者所改写、遮蔽甚或抹杀。譬如发生在大江故乡的几次农民起义,就完全没有被记载在官方的任何文件中。大江以《同时代的游戏》和其后的《M/T 与森林中的奇异故事》《致令人眷念之年的信》等晚近小说为载体,从根据地民众的记忆而非官方记载中,把故乡的神话传说乃至当地历史中一些具有重大意义的部分剥离、复制乃至放大出来,试图以此在某种程度上还原历史的真实,进而与官方书写或改写的不真实历史相抗衡。

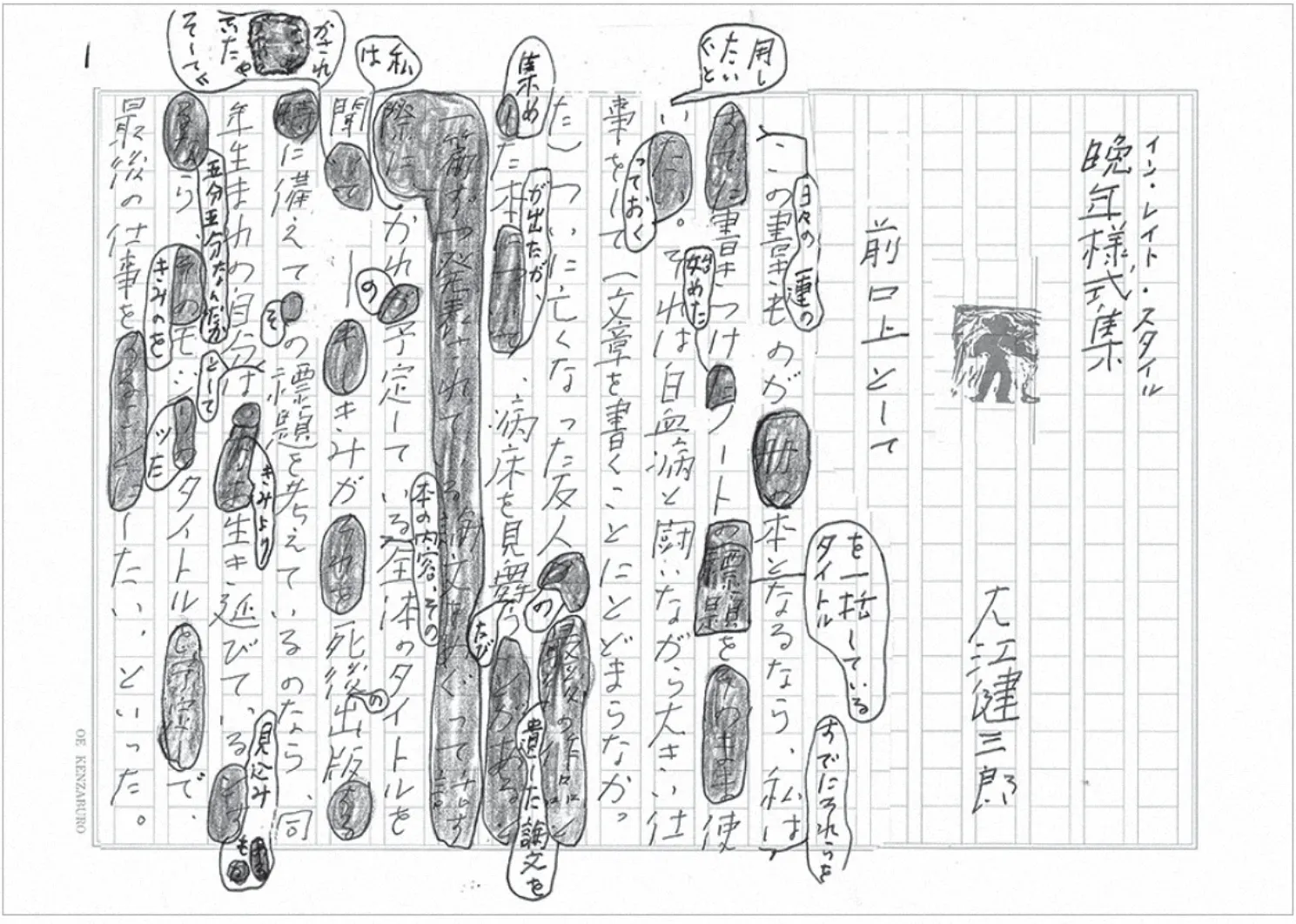

《晚年样式集》手稿

我们还需要注意的是,这种根据地/ 乌托邦在大江的文学作品中也是在“与时俱进”——最初近似于中国第二次国内革命战争时期和抗日战争时期的革命根据地,譬如《同时代的游戏》里的根据地和游击战;然而,当其长篇小说《愁容童子》中的边缘性特征被中心文化逐步解构之后,在故乡森林里建立根据地的基本条件便不复存在,于是在《别了,我的书!》中,大江就通过因特网建立新型根据地,将根据地建立在边缘地区那些拥有暴动历史记忆的边缘人物的内心里,同时吸收和团结共同传承历史记忆的年轻人;及至在《水死》中,更是将抨击的矛头直接指向国家权力的象征:以修改历史教科书的形式荼毒一代代青少年的日本文部科学省高级官员……

儿时的暴动记忆就这样在大江健三郎的诸多小说中不断变形,作者据此在绝望中发出呼喊,试图由此探索出一条通往希望的小径,正如大江在一次接受采访时所说的那样,“我在小说里想要表现的确实不是绝望”[11]!

注释:

[1]【日】大江健三郎著,许金龙译:《北京讲演二○○○》,《中华读书报》2000年10月18日。

[2]【日】内子町编撰委员会著:《新编 内子町志》,1996年10月版,第190页。

[3][4]【日】大江健三郎著,许金龙译:《大江健三郎口述自传》,贵州人民出版社2019年3月版,第8页、8-9页。

[5]【日】大江健三郎著,王中忱译:《在小说的神话宇宙中探寻自我》,收录于《我在暧昧的日本》,南海出版公司2005年11月版,第7-8页。

[6]【日】大江健三郎著,王成译:《我的小说家修炼法》,中央编译出版社2019年11月版,第6页。

[7][9]毛泽东著:《毛泽东选集》(第一卷),人民出版社1991年6月第2 版,第53—54页。

[8]【日】大江健三郎、许金龙著:《大江健三郎:我的乌托邦源自毛泽东》。

[10]【日】大江健三郎著,许金龙译:《我在暧昧的日本》,收录于《我在暧昧的日本》,南海出版公司2005年11月版,第96页。

[11]【日】大江健三郎与许金龙对谈:《“我在小说里想要表现的确实不是绝望”》,《作家》杂志2020年8月号,第54页。

——以大江健三郎为例