生态审美语境下水网乡村风貌保护与再生

——以荷兰羊角村为例

■汪洁琼 WANG Jieqiong 江卉卿 JIANG Huiqing 毛永青 MAO Yongqing

1 缘起:乡村风貌建设过程中的误区及其对“三生空间”的影响

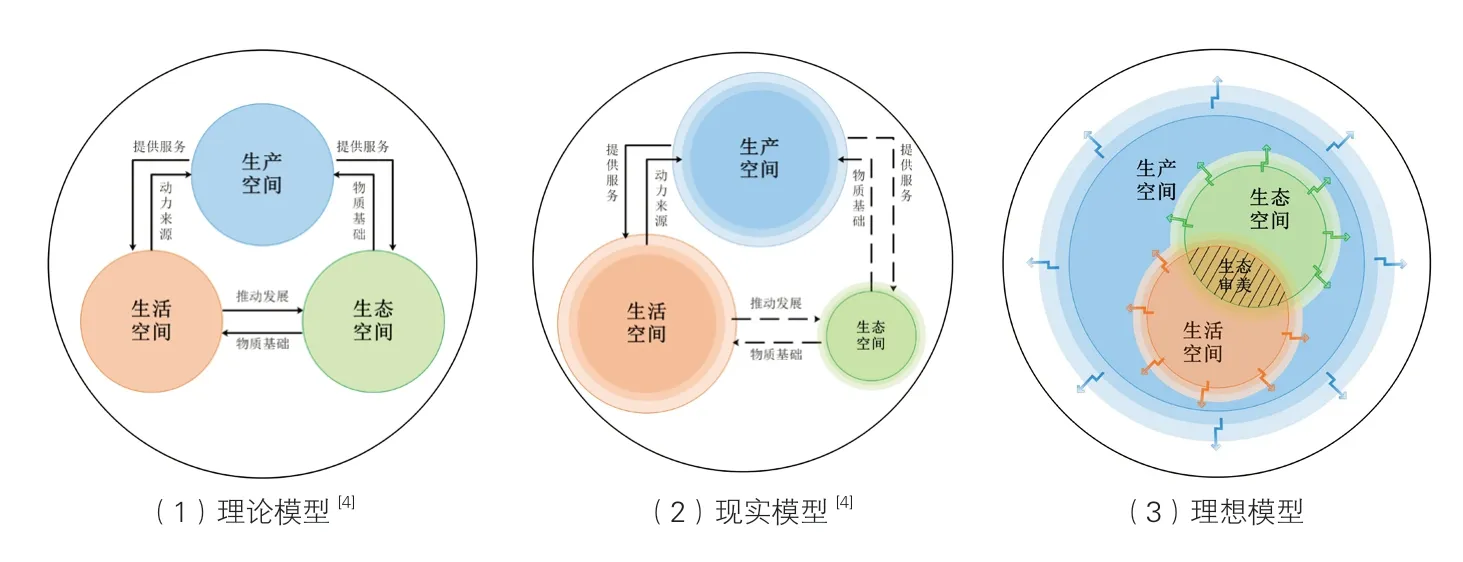

在美丽乡村建设过程中,传统乡村风貌被破坏的现象屡见不鲜,如千村一面、风情村、仿洋村、仿古村等[1-3],乡村风貌保护与再生的重要性日渐突显。从乡村“三生空间”理论模型的角度看,生态空间是生产空间与生活空间的环境基底;生产空间创造物质产品,为生活空间和生态空间输出供给服务;而生活空间则是推动生产空间与生态空间发展的动力来源[4],见图1(1)。然而,现实中“三生空间”并非平衡的关系,见图1(2),采摘园、民宿代替了创造乡村基础农业价值的生产空间,个别乡村出现过度强调游憩和旅游价值的现象。乡村传统生活空间受到城市审美、城市风貌的冲击,一些村的建设方式存在城市化思维和城市化手法,乡村韵味不够浓郁,风貌营造因追求外观统一往往陷入标准化误区。部分乡村全面照搬照抄城市景观,出现过度公园化、园林化的现象,将原本自然和谐、富有野趣的乡村生态空间,改造成不透水的村民广场,整齐划一的园林化树种、浮夸造作的主题雕塑充斥其间。总之,农业生产的失位、传统文化的失落、乡土美感的式微、生态环境的失衡、人地关系的失谐,这些误区无一不体现着乡村风貌难以维持、“三生空间”矛盾重重的现实困境。因此,如何正确认知本土乡村风貌的特征,使其得以保护与再生,运用适当的设计手段和方法得以展现,既符合生态优先的原则,又体现乡土美感,无疑是在美丽乡村的建设过程中亟待解决的痛点与难点。

乡村风貌保护与再生方面的现有文献包括从政府干预、城乡关系、村民参与、乡村规划缺失等角度阐述其原理与机制[2,5-7],以及从延续乡村肌理[8]、沟通绿野联接、维系“乡土情结”、强化村民公众参与[9-13]等方面提出乡村风貌保护与发展的应对策略。近来上海正在研究郊野乡村风貌规划设计和建设导则,从“水、田、林、路、村”5大要素提出“生态重塑、文脉传承、活力激发”3方面普适性的规划设计原则。但现有文献总体上较为关注传统村落聚落模式[14-15],对乡村生态环境有所涉及,但鲜有将乡村风貌的生态服务价值与乡土美感的保护结合看待,存在一定的知识缺口。乡村风貌是基于当地的自然风貌和人类生产活动而逐渐形成的,是当地人居环境、自然生态景观和传统历史文化的载体,不仅由乡村物质环境中相关要素特征所决定,更体现了乡村传统文化和乡土生活[16],是物质空间与非物质要素共同作用的结果。显然,想要解决目前乡村风貌建设过程中的种种问题,不能将乡村的自然生态环境与文化美学特质割裂开来。江南水网乡村地区正经历着水质调节效能低下、径流调节能力退化等多方面生态系统服务的丧失[17]。介于此,笔者提出乡村风貌保护与再生应实现生态优先与乡土传承共建,绿水青山与乡土美感共生的双目标。生态审美是为了回应全球性生态危机,以生态伦理学为思想基础,借助于生态知识引发想象并激发情感,旨在克服人类审美偏好的新型审美方式与审美观[18]。在乡村风貌建设过程中引入生态审美的视角,旨在强调生态与审美的平衡统一,在保护生态环境、避免过度开发、合理利用自然资源的同时,彰显本土特色、发挥地域优势、提升乡土美感。作为生产空间与生态空间融合的桥梁,见图1(3),生态审美能缓解并改善“审美—生态”冲突[19],打造生态服务价值与乡土美感并存的乡村风貌。

图1 “三生空间”模型图

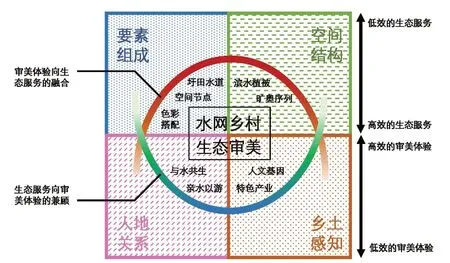

荷兰从1924年颁布第一部《土地整理法》开始,其乡村风貌规划与实践经历了从最初的丰产景观,到休闲、农业和自然保护平衡发展,再到创造拟自然(nature-based)的动态演变过程[13]。羊角村属于荷兰典型的水网乡村,是乡村风貌保护与再生方面的典型成功案例,也是上海首批乡村振兴示范村之一金山水库村的对标案例[20]。通过生态审美理论的引介,以水网乡村风貌为研究对象,笔者提出水网乡村风貌保护与再生“四维交叠”的概念框架,即以要素组成、空间结构为基础的生态系统服务,与以人地关系、乡土感知为依托的审美体验,是相互渗透、互为耦合的关系,并深入剖析了羊角村水网乡村风貌保护与再生方面9条实践启示,旨在为我国相似水网地区乡村风貌保护与再生的困境提供方法借鉴以及最佳实践参考。

2 概念框架:生态审美语境下水网乡村风貌的四维交叠

笔者认为,在乡村风貌的研究中,生态审美即为“生态的”审美,是一种生态观与审美观的有机统一,强调乡土美感,而非城市美感。生态审美理论研究方面,程相占根据不同的核心命题与理论取向,将生态审美的学术立场按照时间顺序梳理为生态学立场、生态艺术理论立场、现象学立场、生态美立场、生态型美学立场等8种[21]。尽管有多种不同的学术立场,其内核是共通的,在进行审美活动时,审美对象由物延展为物与其所在的环境,过程性、系统性、完整性等生态学概念上的评价标准也同时成为了审美标准来关照审美对象。西方学者戈比斯特等通过研究阐明审美价值与生态价值之间具有潜在矛盾,这一矛盾被称作“审美—生态冲突”[22-23]。

由于人们对景观的感知通常倾向于审美,戈比斯特认为,缓解审美偏好与生态价值之间矛盾冲突的关键在于扩大美学的范围,正如生态美学及其立场所要求的,从根本上研究如何扩展景观感知和评估的各种观念[19]。通过不断扩大审美对象的范围,将具有生态价值的对象纳入可被感知的审美对象的范畴。那么如何扩大审美对象的范围呢?有研究认为,当景观结构特性的审美偏好可能根源于古代生存的需要时,文化的标准仍会起到重要的作用[19]。论及传统文化中的生态审美意识,以日本为例,贯穿在日本传统文化和审美意识中的一个重要观念“物哀”就独具生态审美的思想。“物哀”一词,日语写法为。据日本史书《古语拾遗》考证,原意为感叹词,可用于抒发情感,对于“物的中文译法,以“物怜哀”“愍物宗情”“感物兴叹”这3个译法为代表[24]。叶渭渠认为“物哀”的思想结构是重层的,可以分为3个层次,其最高的第3层次是对自然物的感动,尤其是对季节变换带来的无常感的感动,即对自然美的动心[25],这与生态审美理论中“自然全好”的思想不谋而合。“物哀”对自然美的触动主要源于人感受自然的变化,触景生情,这是对自然生态美的一种审美肯定,从而引发个人情感,也是将对生态、对自然的感知纳入景观审美感知与评估的直接体现。又如《万叶集》中“溪自山中出,潺潺悦我心”一句,作者见潺潺溪水之美而心生喜悦,便是因其具有生态审美的意识,将自然景观与自然现象作为审美对象,而感知到了自然之美,对自然生态的审美活动又反馈于作者自身,从而产生了情感的映射。此外,戈比斯特对景观设计师凯萨琳·哈维特、安妮·惠斯顿·斯本、罗伯特·塞耶、琼·艾弗森·纳绍埃尔和路易丝·莫津戈的生态设计元素的研究表明,应用生态美学有助于加深对设计中的审美表达与生态可持续性之间关系的理解,可以引发人们对生态美学的关注,还能够揭示深埋在背后的作用和过程,并且有助于人们理解和欣赏[19]。以应用生态美学为理念的设计作品,对人们感知生态审美、拓宽审美对象的范畴能够起到积极的影响,在具体实践中则应落地到景观设计师在景观空间设计时对形态、空间与关系的把握。

基于上述认识,笔者提出基于生态审美理论的水网乡村风貌保护与再生“四维交叠”(four-dimension overlapping)概念框架(图2),即以要素组成(element)、空间结构(structure)为基础的生态系统服务(ecosystem service),与以人地关系(relation)、乡土感知(perception)为依托的审美体验(aesthetical experience),相互渗透、相互交叠。图2表明通过合理的要素组成与空间结构优化,可以提供更高效的生态系统服务;通过更紧密的人地关系构建与更广泛的乡土文化感知,可以增强乡土审美体验;两者向彼此拓展、相互交叠的部分,则是笔者所要强调的、基于生态审美理论的水网乡村风貌保护与再生途径。

3 实践启示:荷兰羊角村水网乡村风貌保护与再生的空间特征分析

羊角村,本名希特霍伦(Giethoorn),位于上艾瑟尔省(Overijssel)的De Wieden自然保护区中央,与西北欧最大的泥炭沼泽区韦里本—维登国家公园相连(National Park Weerribben-Wieden)。由于地处两个冰碛带之间,所以相较于周边地势较低。积年累月的泥煤挖掘工作使得当地逐渐形成了大小不一的沟渠,当地居民因地制宜,将其拓宽改造为航道,使泥煤和村里物资的运输更为便捷,最终形成今日运河湖泊交织、阡陌水道相映的画中景致,素有“荷兰威尼斯”之美称(图3)。今天的羊角村是在18~19世纪古老村落的基础上保留的,作为水网乡村风貌保护与再生的典型成功案例,笔者在“四维交叠”的概念模型基础上对其特征进行分析,提出4个方面共9条实践启示。

3.1 要素组成

3.1.1 生态基底:水绿相生的圩田水道

荷兰底蕴深厚、历史悠久的圩田开垦活动形成了美丽、丰产、耐用的乡村景观,主要分为泥炭圩田、滨海圩田和湖床圩田三种类型[26]。泥炭圩田开垦源于11世纪,将自然河道当作泥炭沼泽的排水通道,同时制定合约,限制了开垦地块的长度和宽度,将广袤的泥炭湿地系统化地转化为圩田。农地往往呈现出不规则的羽状或扇形,地块短边常常被道路划分,民居则沿着道路线性布置[26]。羊角村就是典型的泥炭圩田。由于当地土壤贫瘠且泥炭沼泽遍布,除了芦苇与薹属植物外,其它植物不易生长,唯一的资源则是地底下的泥煤。大约在1230年,来自地中海的难民在此建立了村落,挖掘地底下的泥煤成为当时居民的主要生计来源,日积月累形成圩田水道。

图2 生态审美语境下水网乡村风貌保护与再生的概念框架图

图3 荷兰羊角村区位关系图

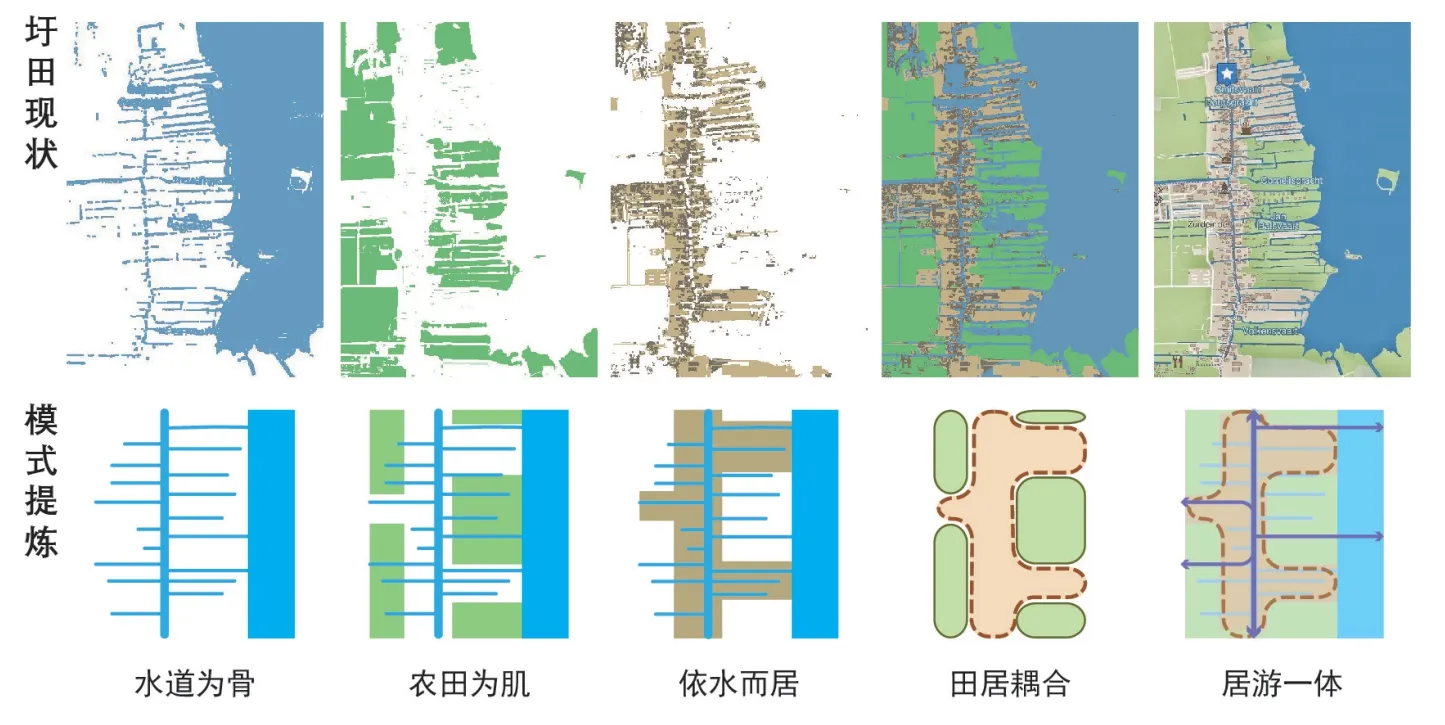

羊角村核心区正中有一条南北向的骨干水道,其余支干水道均为东西流向,状似鱼骨,水道向西是大片的农田,向东则大半流入博文怀德湖(bovenwijde)中,与湖体围合出大小不一、犬牙交错的长条形地块,构成了羊角村的生态空间与生产空间,农业与畜牧业是羊角村的经济支柱,圩田便利的取水灌溉条件是羊角村农牧业生产发展的奠基石。骨干水道两旁分布着民居与花园等生活空间,总体向南北方向延展,在东西方向与生产空间分割开来,泾渭分明。水道成为了沟通羊角村“三生空间”的骨架,这种“水道为骨,农田为肌,依水而居,田居耦合,居游一体”的空间模式(图4),将田与居耦合,又将居与游糅合在一起,形成水绿相生的圩田水道生态基底。圩田水道是羊角村物质空间最基本的组成要素,是当地居民在求生定居、探索自然、适应自然这一漫长的过程中,人工与自然双重作用下的产物,提供了高效的生态系统服务,也是羊角村乡土美感的物质承载者。

3.1.2 空间节点:尺度宜人桥与滨水空间

在水绿相生的圩田水道所形成的生态基底基础上,尺度宜人的桥、河埠头、亲水平台或台阶等空间节点点缀于此,是支撑生态系统高效服务与审美体验的物质空间载体。与江南的桥与河埠头相似[27],这些滨水节点空间将水道、道路与私人空间联系在一起,是最具活力的公共空间和视觉焦点(图5)。在极其注重私密性、最大程度保证私人空间不受打扰的羊角村,桥除了交通功能外,还承担着公共空间与私人空间的分界线、观景点与景观、休憩与留驻的场所等功能。

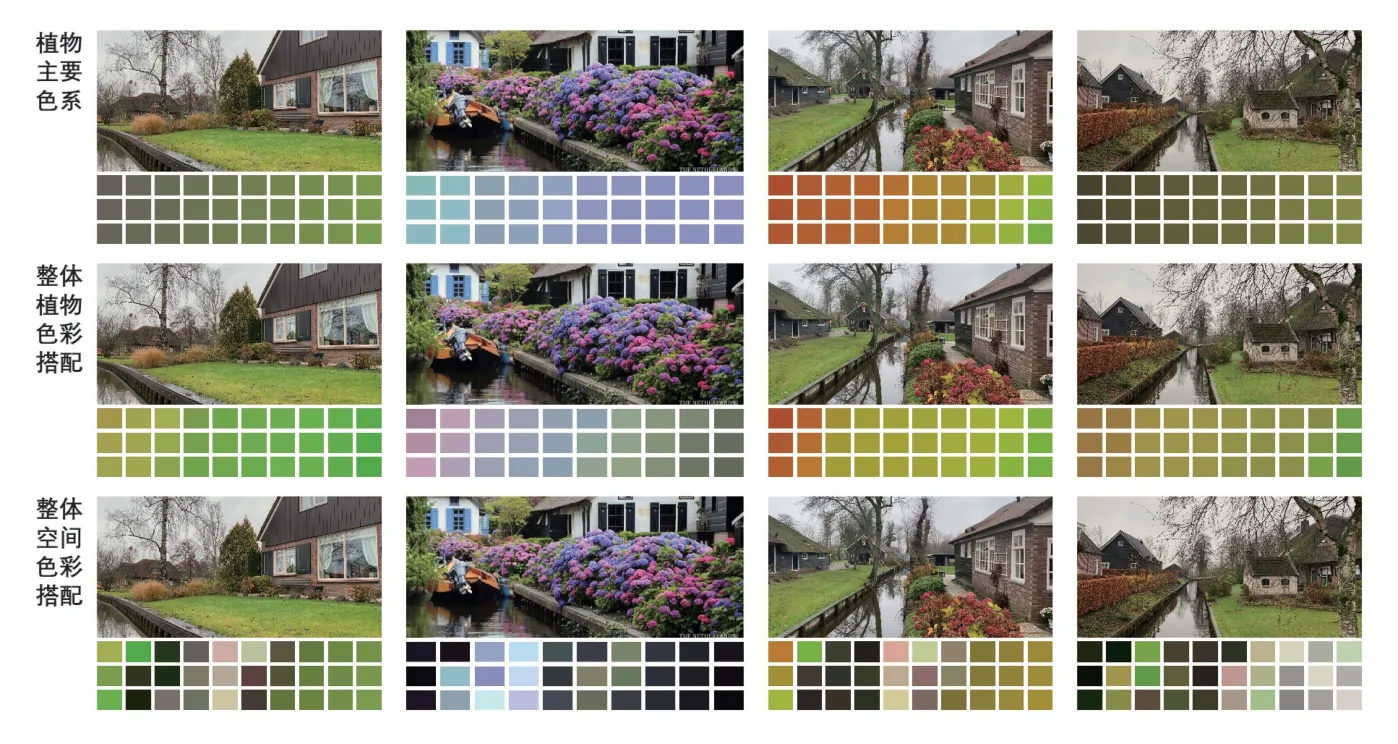

3.1.3 色彩搭配:兼顾软硬质的整体协调

在羊角村物质空间所具有的众多属性中,色彩能给予进行视觉审美活动的人最直观的感受,鲜艳明快的色彩能给人带来强烈的视觉冲击,进而丰富人们的审美体验[28],激发人们对于自然变化的感受。研究选择羊角村的色彩搭配模式,尤其是植物色彩与建筑色彩的协调搭配,借以丰富江南水乡村落常见的“粉墙黛瓦”“水墨江南”的色彩模式。羊角村的植物配色符合歇茹尔的色彩调和理论,即利用对比色调和、邻补色调和与类似色调和的原理,其景观色彩的选择与搭配基本符合人们的审美心理需求[29]。如图6所示,在滨水空间多种植色彩艳丽的八仙花,与周边绿色的草坪和灌木形成强烈对比,创造氛围活跃的景观空间。冬季草木枯黄之时,黄与黄绿作为类似色调和的色彩主调,也能营造出一种远眺相融渐变而近观层次丰富的景观感受,从而使人们能产生对季节变换带来的无常感的感动,即对自然美的动心[25]。此外,羊角村的建筑群虽然各自有着独一无二的外观,但整体看来却具有统一的色调,这种共性中带有个性的色彩选择,从建筑与植物共同构成的景观空间来看,二者的色调也在和谐的范畴之内,芦苇草顶与深绿色系的木质外墙和绿色系的植被相映成趣,红黄色调的植物也完美融入砖墙的背景之中,整个画面和谐统一,丝毫没有突兀之感,将植被色彩纳入风貌控制的范围,不仅是景观与建筑空间整体性的体现,更是审美体验与生态服务相融合的结果。

图4 羊角村水绿相生的圩田水道

图5 羊角村尺度宜人的桥与滨水空间

图6 羊角村的色彩搭配与调和比例

3.2 空间结构

3.2.1 滨水植被:空间营造的多样性

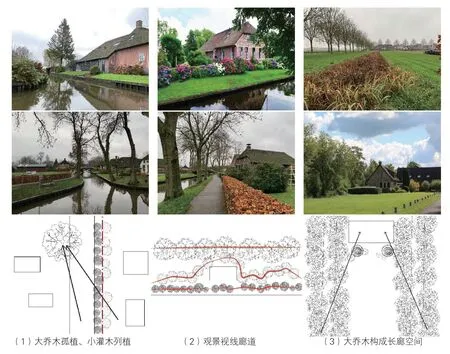

羊角村滨水空间利用巧妙的植被营造,展现了丰富的空间组合多样性,将自然景观与自然现象作为审美对象,在植被本身的生态属性外增添了审美趣味,其有3方面的特征:①滨水空间多列植小灌木,孤植大乔木的强调作用明显,见图7(1)。滨水空间往往采用列植的小灌木作为水道公共空间与居民私家庭院的分界线,小灌木形态统一而体量小幅度变化,比起栅栏与围墙的围合方式更多了几分雅趣。在滨水空间孤植大乔木,与小灌木形成高度和体量上的差异,以突出其强调作用,使大乔木成为视觉焦点,拉远视距,增加画面的进深感。②大灌木常常作为突出主景物的背景,观景视线廊道上乔、灌、草因高度不同展现出丰富的层次变化,见图7(2)。大灌木作为天然背景,能够突出置于其前方的特殊景物,如色彩鲜艳的花灌木或景观构筑物,羊角村的植物组合常使用背景林—中景大灌木—前景花灌木的配置,用高度限定出植物空间的递进感。③大乔木构成长廊空间将视线引向景观中的观赏目标,见图7(3)。在羊角村的非滨水区域,将大乔木列植构成引导性极强的长廊空间,能将人们的视线和行动直接引向景观中的观赏目标,如博物馆等需要仪式感的特殊建筑。

3.2.2 旷奥序列:空间组织的节奏变化

羊角村的空间旷奥相间,有船泊水道、阡陌交通的幽奥空间,也有辽阔旷远、芳草连天的旷达空间,更有旷景与奥景同置于一处,变化丰富、层次有序,不仅在物质属性上切合了本土的生态特征,更在精神层面迎合了人的审美情趣。游客乘船沿极窄的水道前行,体验空间之奥(图 8 a),转过弯来便是水湾围合出的一片宽阔农田(图 8 b),随后又隐没入一片灌木丛,再往前又能顺着狭窄水道观赏草场上嬉戏的马儿(图 8 c),空间序列收放自如,富有韵律与节奏感,颇有《桃花源记》中“初极狭,才通人”,又“豁然开朗”之感。

3.3 人地关系

3.3.1 生活方式:与水共生

图7 羊角村的滨水植被营造与空间组合

图8 羊角村的旷奥空间序列

在羊角村的历史背景下,圩田水道既具有极具地域性的空间特色,又是蕴含独特性的文化符号,更是当地社会经济发展的物质载体与刻度标尺。羊角村的水道自古是居民赖以获取生产生活资料的生命线,是居民生活与出行的交通道路,水与羊角村的生活、经济、人情社会息息相关,是人与家园之间紧系的纽带,与水共生的生活方式已经深深烙印在了当地居民的血脉中。除了历史文化的潜移默化,在圩田中水陆不可分割的空间格局也深刻影响着羊角村的居民对于住区的选址,在这里的圩田格局形成后,居民们因交通便利、取水便利等原因选择依水而居、与水共生,这里聚落格局的形成无疑与圩田格局、水网格局紧密相关[29]。而今,来到羊角村的游客也遵循着这里的规则,体验与水共生的安静闲适,出行与赏景皆以船代步,人与水的故事在桨橹声中娓娓道来,有助于人们理解和欣赏深埋在背后的与水共生的文化和过程。

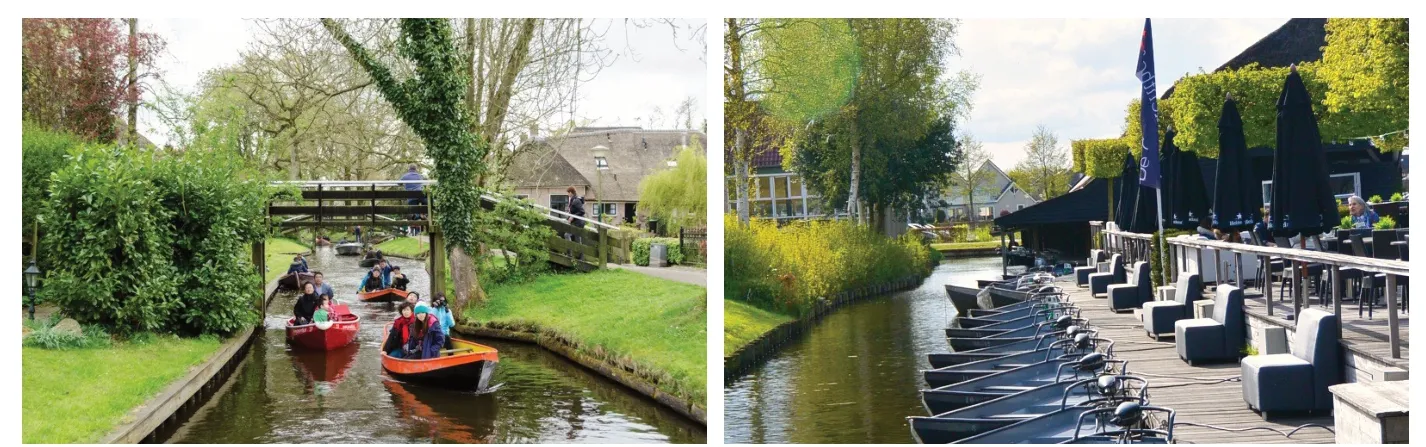

3.3.2 亲水以游:世界级水上慢行体验

羊角村被称为“没有道路的村庄”,虽是夸张的表述,但足以体现这里水路出行的重要性与普及度,“荷兰威尼斯”为游客提供了世界级的水上慢行体验,能够带来非同一般的视觉享受与观感冲击,在亲水性与安全性方面都为游客的慢行深度游览旅程提供了支持与保障。游客可以选择耳语船、Sloep和独木舟三种船型,三种船型的噪音都极低,让游客更易融入羊角村宁静的氛围(图9)。羊角村的水道水深较浅,适宜水草等水生植物的生长,进而成为鱼类、昆虫以及鸟类繁殖、栖息的重要场所,是观察生物多样性的重要空间,提供高效的生态系统服务。较浅的水深让想要亲水的人少了安全性的顾虑,获得了最大限度与水亲近的自由。同时,羊角村的水道窄而长,狭窄处仅能容纳两船并行,水与岸的合适间距便于船上人与滨水空间进行互动,能让游客坐在船上伸手即可触碰到水,这给游客带来了更加丰富的审美体验,增加了游览体验的深度。

3.4 乡土感知

3.4.1 人文基因:文化遗产保护与再现

羊角村因挖掘而出的羊角而得名,这一段故事在当地祖祖辈辈的居民间口口相传,羊角村的乡土文化已经编译成了它的人文基因,与它的自然风光交融合一,成为羊角村不可剥离的一部分。1958年,Bert Haanstra在此拍摄电影《Fanfare》,羊角村一夜成名。电影导演Albert Mol的雕塑开始在浸信会教堂对面的羊角村中心矗立(图10),如今的羊角村更是拥有科普荷兰农牧业发展历史的农场博物馆、展示各式各样宝石与矿石的老地球博物馆等多个乡村博物馆。无论是电影的拍摄还是博物馆的建立都为游客了解羊角村的历史与文化提供了平台,更是独具当地特色的文化遗产保护与再现方式,也是提升对羊角村乡土文化的感知、增强乡土审美体验的重要手段。

3.4.2 特色产业:高附加值的产业支撑

羊角村的居民主要分为祖居于此的本土居民和为水乡田园风光所吸引的外来定居者,为了保护羊角村的自然环境,当地政府颁布法令,只允许以羊角村为第一居住地的人在此购买房产,因此,目前仅有2 620位村民能够享有长居羊角村的惬意。羊角村本土居民早已不再依靠挖掘泥煤为生,旅游业和其衍生产业成为他们主要的收入来源。但羊角村还有一项更重要的特色产业支撑——芦苇草顶制造,是村里的手工艺人代代相传的谋生法门。具有高附加价值的产业芦苇草顶是羊角村独有的文化遗产(图11),由当地居民手工编织而成,工序复杂、工艺精细,需要投入大量的时间与精力但能获得高回报。芦苇草顶使用芦苇这一独特材质,不仅保温实用,而且美观大方,定制草顶的顾客可以选择不同的屋顶形状和颜色,同时体现了地域性与独特性。除了芦苇草顶,房屋的其他建材选择也是各家自主定制,砖墙、木墙、木窗、铝合金窗等组成了不同的搭配,使得羊角村的建筑风貌在统一中彰显个性,相似却不一致,向来到此地的人们无声地展示着羊角村独有的乡土美感、水乡风情,从而加深人们对设计中的审美表达与生态可持续性之间关系的理解。

图9 羊角村的水道与游船

图10 电影导演Albert Mol的雕塑

图11 羊角村的芦苇草顶与特色建筑

4 结语

正如狄更斯在《双城记》中所言:“这是希望之春,这是失望之冬”,美丽乡村的发展建设现今也正处于这样一个时代的隘口,面对农业生产失位、传统文化失落、乡土美感式微、生态环境失衡、人地关系失谐的现实困境,如何在生态优先的前提下保持乡土美感,成为摆在台面上的重要议题。在积极寻求保护与再生乡村风貌的正确方法之时,生态审美理论提供了这样一个契机。本文所提出的本土风貌与生态优先共建,乡土美感与绿水青山共生的双目标,以荷兰羊角村为例总结其在生态审美语境下的乡村风貌保护与再生特征分析与实践启示,为美丽乡村的建设提供了一条新的途径。当然,中国的国情和时代背景与荷兰大相径庭,本文所提出的概念框架在实践中的应用情况还未可知,美丽乡村建设不仅需要把握理论方向,更需要应时、切地、谐人的实践工作,如何把概念转变为落地设计,需要化解协调多方的矛盾与冲突,更需要长久的探索与磨合。