不同理论对基本动作技能干预研究的述评、比较与启示

王 俊,蔡玉军*,陈思同,马晓然,徐 君

(1.上海体育学院 体育教育训练学院,上海 200438;2.深圳大学体育部,广东 深圳 518060)

运动技能作为体育素养的重要组成部分,近几年颇受我国学者关注(陈思同等,2017),基本动作技能(fundamental movement skills,FMS)作为发展运动技能的基础,更是研究的热点之一。基本动作技能是指人体非自然发生的基础运动学习模式,包括位移技能(locomotor skill)(跑、跳等)、物体控制技能(object control skill)(拍球、接球等)和稳定技能(stability skill)(平衡、旋转等)(Barnett et al.,2016)。研究发现,FMS不仅对儿童的学业成绩(Jaakkola et al.,2015)、社会认知(Lubans et al.,2010)产生重要作用,而且与身体活动(Logan et al.,2015)、降低肥胖(O’Brien et al.,2016)、体质健康(Cattuzzo et al.,2016)存在关联。研究表明,儿童早期的FMS水平会影响后续的健康发展(Lubans et al.,2010)。由此可见,FMS的良好发展将对儿童的身心健康产生重要影响。Clark等(2002)在动作发展山峰理论(the mountain of motor development)中提及,儿童在1~12岁是FMS形成和运用的时期,只有在此期间掌握了FMS,才能保证在未来生活和体育活动中,灵活的适应不同运动项目和运动环境,增加运动自信,提升体育锻炼自主参与意愿。

研究表明,当前我国儿童的FMS发展仍处于较低水平(李静 等,2013;马晓然 等,2019;辛飞 等,2019)。FMS发展水平低将造成身体活动不足、肥胖等诸多不良后果。Stodden等(2008)的理论模型以发展FMS为出发点,或是增加身体活动和减少儿童肥胖的有效路径。为了提高我国儿童FMS发展水平,2012年10月教育部印发了《3~6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》),《指南》将动作发展列为健康目标之一,并明确指出3~6岁儿童“要具有一定的平衡能力,动作协调、灵敏”的运动目标,提出了“走、跑、跳、攀、爬、躲闪、抛接、拍”的动作发展要求(马瑞 等,2017)。《“健康中国2030”规划纲要》《青少年体育活动促进计划》等一系列政策文件均提出,要基本实现青少年熟练掌握1~2项体育运动技能。FMS是以运动项目为载体的高级运动技能的基础,上述政策文件是倒逼儿童FMS发展的要求。

对于FMS的发展,政策文件为其提供了方向,练习对其具有重要作用。FMS的熟练掌握并不是随着生长发育自然产生,而是需要接受结构化的教学、练习与巩固(Goodway et al.,2003)。由于影响FMS发展的因素众多(包括生物、心理、社会环境等),势必会导致个体间FMS发展水平不均。因此,有必要对动作发展滞后的群体进行干预和提高。但不同的干预手段和方法会对干预效果产生不同影响,因此有必要对FMS的干预领域进行系统梳理与分析。国外对此进行了大量的干预研究,根据不同理论制定了不同的干预方案。各研究应用的理论基础虽有不同,但大多取得了较好的干预效果,也存在部分干预效果不佳的情况,其重要原因之一是缺乏必要的理论依据(Kirk et al.,2011;Riethmuller et al.,2009)。有研究指出,目前的干预研究缺乏必要的理论框架对未来研究的指导和帮助作用(Tompsett et al.,2017)。国内学者对幼儿进行了FMS干预,结果也显示干预效果较好(雷园园等,2018;吴升扣等,2015;杨清轩等,2017)。但相较于国外的系统研究,国内的研究显示出数量少、统计分析效力较低等不足(辛飞等,2019)。这些研究未对干预的理论基础进行系统的研究,导致缺乏足够的理论性和推广性。

近年,动作能力正被国外运动流行病学专家引入到儿童健康促进领域中。基本动作技能作为我国儿童动作发展的新兴领域,目前干预的实证和理论研究还较为薄弱。本研究旨在系统分析国外FMS干预的理论基础和特征。

1 基本动作技能干预理论回顾

1.1 动态系统理论

20世纪80年代以来,动态系统理论(dynamic system theory,DST)已成为研究动作发展的重要理论之一。Clark等(1989)认为,关于动作发展的理论可分为4个阶段,其中过程导向阶段是理论发展较为密集的阶段,DST产生于此阶段。在利用DST解释动作发展之前,神经成熟论(neuromaturational)占据主导地位,认为动作发展由大脑神经决定。但一些支持DST的学者对神经成熟论进行了批判与发展,认为动作发展是多个系统共同作用的结果(Gregpayne,2008)。目前DST的发展重点应用于五大发展领域:儿童的感知发展、动作发展、语言发展、社会性发展以及行为发展。

Kugler等(1982)的研究标志着DST第一次应用到动作发展领域,其放弃了动作的单一中枢神经系统(central nervous system,CNS)决定论,提出了新的理解动作发展的理论观点,即动作发展取决于多个系统的协同作用。随后30年里,DST被广泛应用到动作发展领域的研究中。

DST的两个代表性人物Thelen和Newell对DST进行了解释与发展。Thelen等(1987)认为,人的身体可以被看作是一个自组织(self-organization),包含多个子系统,如关节、肌肉、骨骼等。生物的运动和发展是一个复杂的生物系统,由许多子系统和过程相互作用所构成。Newell(1984,1986)认为,动作发展主要来自于3种约束(constraints):1)个体约束(organismic constraints),包括身高、体重等结构及动机、注意等功能上的约束;2)环境约束(environment constraints),包括个体外部的一切因素,如温度、场地、设施等。Hutzler(2007)对环境进行了进一步分析,认为环境约束还包括社会(如同伴和父母的支持与态度)和物理(如可达性即距离器材或场地的远近);3)任务约束(task constraints),包括一切涉及动作本身的约束,如精确度等。这3种约束,在发展的过程中会出现此消彼长的态势,任何一方面约束的变化都可能产生新的动作模式,即FMS发展会处于一个动态系统内,此动态系统是由特定任务、学习者的个人特征以及特定环境所构成。DST被应用至动作发展领域,其改变了由中枢神经系统控制机体运动的观点,从单一控制转变为多个系统协同作用。

1.2 成就目标理论

成就目标理论(achievement goal theory,AGT)作为成就动机理论之一,与动机心理学密不可分。20世纪50年代,McClelland等开始了对成就动机的系统研究。20世纪80年代,以 Dweck等(1988)、Nicholls(1984)和 Ames(1992)为代表的理论共同构成了系统的成就目标理论。

动作技能的主要教学方法,即掌握激励氛围(mastery motivational climate)的理论依据源于 AGT(Palmer et al.,2017)。其中,Theeboom等(1995)较早地将AGT引用至动作技能干预领域中。AGT认为,个体在学习过程中会产生两种取向:掌握取向(mastery orientation)和表现取向(performance orientation)。在掌握取向中,个体通过内在动机(intrinsic motivation)学习和发展新技能,并通过自身对照的方式,即本次表现与之前相比(self-referenced standards)取得进步,从而达到掌握的感觉,其并不认为失败是一件可怕的事,失败后可以重新开始。在表现取向中,个体参与某项活动的目的是为了证明能力或避免失败,通过与他人相比获得成功。如果失败,就会极大地打击自信心,影响后续的行为参与。

AGT应用于FMS干预的贡献是通过营造一种掌握激励氛围(mastery motivational climate)促使学习者在学习FMS时积极选择掌握取向,从而使学习的动机来源于内部动机,以此获得更长的学习时间和更好的学习效果。但其局限于重视内部动机,而忽视了外界环境对学习效果产生的作用。

1.3 目标设定理论

目标设定理论(goal setting theory,GST)是由美国心理学家洛克(Locke)在前人研究的基础上,于1967年提出的一种激励理论。该理论最先诞生在工业管理领域,随后逐渐引入运动领域。

GST认为目标本身具有激励作用,能把人的需要转化为动机,使人们的行为朝着动机的方向努力,并将自己的行为结果对照设定的目标,及时进行调整和修正,从而实现目标。该目标理论包括:目标明确度、目标难度和绩效。目标明确度与目标难度共同作用于绩效,只有设置明确的、有挑战性的目标才能产生最好的绩效(于晶等,2005)。

Locke等(1985)认为,目标设置同样也可以适用于体育运动中的技能学习。在FMS学习过程中,合理设定个人的技能学习目标,个体达到目标后可以提高自我效能,从而继续学习FMS达到掌握和提高的目的。Locke建议可以通过设定个人和团队、短期和长期等多种目标提高运动表现。GST应用于FMS干预的贡献在于通过量化的方式使学习有目标或参照可追求,形成一种学习的激励方式。缺点是在不同情境下,个人目标设置的合理化不易判断。

1.4 能力动机理论

White(1959)认为,个体具有与其机体和社会环境进行互动的内在动机。如果这种互动取得了成功(对环境产生了可观察到的影响),个体就会获得内在奖励,如效能感和愉悦感,并有动力继续进行有效的努力。在此基础上,Harter等(1978)完善了理论,被称为能力动机理论(competence motivation theory,CMT)。

CMT研究的重点是感知能力(perceived competence)的概念,是个体对自身能力的评估(Zou et al.,2012)。Harter等(1978)对感知运动能力(perceived motor competence,PMC)进行了定义,PMC是身体能力子领域的一种心理建构,是指个体对其真实运动能力的自我判断。根据CMT,成功掌握技能或任务时会增加感知能力,感知能力会反之提高参与动机,从而促进行为参与或提高实际表现(如动作技能、身体活动等)(Gao et al.,2019)。

将CMT应用于FMS的学习中,意味着通过提高学习者的感知运动能力从而提高FMS,感知运动能力与FMS的相互促进关系,在Stodden等(2008)的理论模型中也有提及。CMT应用于FMS干预的贡献是通过提高感知,从根本上提高了学生的学习信心,从而强化了学习的持续性动机。缺点在于不同年龄段、性别等儿童的感知能力存在差异,与FMS的关系也存在强弱。因此,在应用时,对人群也有所局限。

1.5 社会生态学模型

社会生态学模型(socio-ecological model,SEM)最初由Kurt Lewin提出,其采用生态心理学来描述外部环境对人的影响(Glanz et al.,2012)。Bronfenbrenner(1977)将环境因素对于个体的影响分为微观和宏观系统,McLeroy等(1988)的研究指出,生态学模型主要通过个体、人际、机构、社区和公共政策5个层次影响个体健康促进。由于SEM有着干预多层次、广泛性的特点,已成为制定相关健康促进干预的重要理论框架(Golden et al.,2012)。

Stokols(1992,1996)认为,社会、物理和文化环境对人体健康促进具有累积效应(cumulative effect)。将SEM应用至FMS发展的贡献在于运用家庭、学校等方面对FMS学习产生多方合力作用,从而达到影响范围广、学习时间长的持续促进作用。缺点是由于多方面共同作用于FMS的学习,实施难度大,操作困难。

研究发现,有部分干预基于其他理论,如执行功能理论(Mulvey et al.,2018)、共同要素理论(Culjak et al.,2014)、神经可塑性模型(Lucas et al.,2016)、挑战点假说(Yu et al.,2016)等。

在这些理论中,DST以其考虑多层次的因素已被广泛地应用至研究中。关于动作发展的理论,从研究单方面的影响因素,如个体层面的GST、AGT和CMT,再到考量多方面的因素,如DST、SEM,其发展趋势呈现出由点到面、从微观到宏观的持点,这也反映了学者看待FMS研究的发展从局限到全面的转变。

2 基于不同理论干预研究的评价与对比

2.1 基于不同理论干预研究的评价

2.1.1 基于动态系统理论的干预研究

目前,DST应用的FMS干预研究较为系统的是美国的《学龄前儿童成功的动觉指导》(Successful Kinesthetic Instruction for Preschoolers,SKIP)干预方案。SKIP根据儿童现有水平,以适合的发展方式为儿童提供结构化的大肌肉运动和身体活动体验(Altunsoz et al.,2016;Brian et al.,2017,2018)。在结构上,SKIP干预考虑 3方面的约束:1)个体(如性别、社会经济状况等);2)环境(包括场地设施和空间等);3)任务(主要是传授物体控制技能,并且任务难度由易到难,根据60%的儿童在特定发育水平上能够完成 FMS的数据制定目标)(Seefeldt et al.,1982)。干预结果上,SKIP组在物体控制技能与位移技能均显著高于干预前水平,且高于控制组的后测结果。其中1项研究对干预效果进行了追踪测试,结果也表示干预效果较好。为了扩大干预的范围,DST还与生态学理论(ecological system theory)结合,加入了父母的干预成分。但结果显示,加入父母与未加入父母干预组间并无显著差异(Altunsoz et al.,2016)。

基于DST的SKIP干预有以下优点:1)任务上,选择多项技能进行指导,设定大多数儿童可以达到的目标;2)环境上,每个儿童都有属于自己的练习空间与器材,不会与他人产生冲突,拥有足够的练习时间。根据天气选择室内或者室外,比较灵活;3)学习目标是要求进步,而不是要求掌握较高水平。同时,DST在应用上也存在不足:1)根据儿童现有水平确定教学任务,教学内容需要个性化设置,对于教学资源配置要求较高,比如教师数量和教学水平。我国幼儿园一个自然班的人数较多,可行性不高;2)环境方面存在多种约束,如空间、场地有限时组织动作技能的学习方案。研究中未对这方面的因素进行过多讨论。在多样化的教学中,DST如何同时处理多方面的约束达到动态平衡仍需要进一步探究。

2.1.2 基于成就目标理论的干预研究

现代AGT的发展不仅局限于教育领域,也逐渐延伸至运动领域。目前,AGT所应用的FMS干预研究较多的是美国的《儿童健康活动计划》(Children’s Health Activity Motor Program,CHAMP)。CHAMP面向3~8岁儿童,以掌握为主(mastery-focused),旨在提高动作技能、感知运动能力和身体活动的干预方案(Palmer et al.,2019;Robinson et al.,2016,2017a,2017b)。为了提高儿童对学习的掌握取向,CHAMP的课程结构在Ames(1992)和Epstein(1988)的TARGET基础上发展而来。TARGET分别代表任务设计(task)、权利分配(authority)、肯定方式(recognition)、小组安排(group)、评估活动(evaluation)和时间安排(time)。干预内容方面,CHAMP采用多个技能站,让儿童自主选择。干预结果方面,CHAMP组在动作技能上均有显著提高。Robinson等(2017a)对干预剂量进行了研究,结果表明,各个剂量之间无显著差异。

动机作为引起个体活动并维持已有活动的一种心理倾向,是影响儿童参与和坚持动作技能学习的重要因素之一。基于AGT的CHAMP干预有以下优点:1)显著提高了儿童的动作技能;2)以掌握目标为主的学习通常带来积极的结果,如个体会付出更多努力去学习,对学习产生内在兴趣,在困难面前坚持不懈等。同时,AGT应用时也存在不足之处:1)在动作学习中,目标的定义是比较模糊的,每个人因现有技能水平或运动经历会有不同的学习目标,即目标个体差异性,这未在研究中体现;2)自主选择技能站意味着儿童学习的技能偏向性,这可能会导致技能发展不均衡。

2.1.3 基于目标设定理论的干预研究

由于在FMS中设定目标需要考虑多方面的因素,所以目前以GST为理论基础的FMS干预较少。在一项研究中,研究者以计步器的方式来提高儿童对于身体活动的参与度,从而间接达到提高动作能力的目的(Gu et al.,2018)。计步器通过提供累积步数的即时视觉反馈,提高个体对自己的行为选择。通过设定不同的步数目标,鼓励儿童达标,进而激发儿童在体育运动过程中的参与动机。研究把儿童分为3组:个人目标组、群体目标组和控制组。在个人目标组中,被试的步数目标具有个性化,经时间推移,个性化的目标也会产生变化。在群组目标中,经系统计算后,目标建议学生要达到一个共同目标,这个目标相当于在45 min的体育课上进行30 min的中高强度身体活动。所有完成干预实验的学生都可以获得计步器作为奖励。控制组执行常规体育课。实验结果表明,个人目标和群体目标组的动作能力经干预后均显著高于控制组,且两干预组经干预后的动作能力无显著差异。

GST应用于干预的优点在于:1)以计步器量化的方式来激励儿童的学习参与可能是一个较好的方式;2)设置个人目标,会因个体差异性而调整目标;3)在教学中,儿童集中于自己的步数以致时刻关注自己的进展,以学生为中心的学习模式减少了教师过多的主导作用。同时在应用时也存在一些局限性:1)在设置群体目标时,部分活跃儿童的步数在测试前已很高,设置的群体目标低于其起始目标,可能会影响其后续动机和参与;2)由于目标量化,对于能力差者,多次不达标可能会产生沮丧、失去兴趣等负面情绪;3)未设置长期目标以研究对于动作技能学习的影响。

2.1.4 基于能力动机理论的干预研究

目前,CMT逐渐应用至动作学习领域中(Cliff et al.,2007,2011)。在一项针对肥胖儿童的干预中探讨了3组儿童:身体活动组、饮食组和“身体活动+饮食组”对儿童的FMS、感知运动能力、身体活动和屏幕行为的影响(Cliff et al.,2011)。其中,FMS的提高主要集中在身体活动的干预部分——《身体活动干预计划》(Hunter Illawarra Kids Challenge Using Parent Support,HIKCUPS)。HIKCUPS旨在通过促进FMS发展以提高身体活动和减少屏幕行为。身体活动干预主要分为两个阶段,活动和保持阶段。活动阶段包括参加一些活动和父母在家鼓励孩子一起进行关于技能发展的活动。目的在于发展儿童的12项FMS,并提供特定的反馈。在一个受支持的环境中,通过让孩子体验成功以提高感知能力。活动还包括在家进行的“家庭挑战”任务。父母记录孩子每周完成“家庭挑战”的时间,并用贴纸和证书作为奖励,以最大限度地提高孩子的参与。在此期间,父母还会给孩子设置短、中期的目标。保持阶段中,研究人员通过电话回访,询问达标情况,决定是否制定新的目标。干预结果表明,身体活动组和“身体活动+饮食组”的动作能力得到提高,感知能力得到显著提高。

CMT应用于干预有以下优点:1)通过提高感知能力来达到提高动作能力的目的,可以从根本上提升学生的学习信心;2)以学生为中心的学习方式能够较好地调动学生的自主积极性;3)利用奖品强化动机的方式对于年龄较小的儿童可能会比较有效。同时,CMT在应用时也存在一些局限性:1)教师的专业水平不足或教学策略运用的不合理,可能对学习效果产生影响,造成满足不了学生的心理需求,引起感知能力下降;2)学生的心理需求存在个体差异性,教师知晓每个人的心理需求可能会比较困难。

2.1.5 基于社会生态学模型的干预研究

为了扩大干预的范围,动作发展领域也引入了SEM,其中包括澳大利亚以SEM为理论基础的FMS干预计划《利用奖励练习和技能支持儿童成果》(Supporting Children’sOutcomesusing RewardsExerciseand Skills,SCORES)。SCORES为期12个月,旨在提高低收入家庭中的小学生FMS和身体活动的干预方案(Cohen et al.,2014,2015a,2015b;Lubans et al.,2012)。在干预的结构与层次上采用了SEM,分别从个人、人际、组织和社区4个方面进行干预。个人方面,通过使儿童在干预过程掌握部分领导过程,完成不同任务时会获得不同奖励。人际方面,通过丰富教师和父母的FMS相关知识以提高学生身体活动与FMS的参与。组织方面,研究团队与学校共同针对学校现有政策发展新的政策,同时也会对干预学校提供学生所需的器材,以满足学生对于身体活动与FMS发展的需要。社区方面,研究团队对学校所在社区的体育组织进行筛查,让社区组织参与到学校体育中,强化社区和学校间的体育联系。其目的在于使学校与社区组织建立伙伴关系,同时提高学生参与社区体育活动的意识。结果显示,6个月后的FMS水平无显著变化,12个月后的FMS的水平显著提高。

基于SEM的SCORES干预的优点在于:1)从个人、人际、组织和社区进行多方面的干预,从而获得了FMS学习的多方面累积作用;2)SEM可以与其他理论结合进行干预。应用的局限性在于:1)正是由于多方面的干预,导致考虑的因素较多,并且持续周期较长,开展难度大;2)由于存在多方面的影响,因此无法确定具体哪方面对FMS的干预效果贡献最佳,很难给后续研究带来针对性的建议与指导。

2.2 基于不同理论干预研究的对比

2.2.1 对象特征

在这些干预研究(表1)中,干预对象大多都存在动作发展滞后的情况。研究表明,社会经济情况较差的家庭儿童在FMS发展上,由于居住环境条件较差,基础体育设施缺乏,导致没有足够的场地和机会去练习FMS,因而滞后的可能性会更大(Goodway et al.,2003)。Head Start项目是由美国政府资助,旨在为低收入家庭的3~5岁儿童提供全面的教育、健康等诸多方面的服务(Veldman et al.,2017)。早教中心(Head Start Centers)是其中一种为儿童提供教育的学校。在这些干预研究中,SKIP、CHAMP的干预对象均来自于早教中心,SCORES的干预人群也主要集中在一些低收入家庭的儿童。7岁以下是目前学者比较公认的FMS发展的“黄金年龄”(马瑞等,2017;Clark et al.,2002)。在此阶段熟练掌握FMS,会对后续的健康发展产生重要影响。在这些干预研究中,儿童的年龄也大多集中在此阶段。

造成FMS发展滞后的另一个因素是肥胖。有研究表明,FMS与BMI呈反比(王淞沪 等,2017;Robinson et al.,2015)。因此,肥胖儿童也是FMS发展易出现滞后的群体,但究竟是肥胖造成FMS发展滞后还是FMS发展滞后造成肥胖,这一问题仍存在争议。此外,FMS发展还存在性别差异。女童与男童相比,FMS发展缓慢,有滞后的风险(李静等,2013)。国外也有研究证实男童的FMS发展总体优于女童(Goodway et al.,2010;Okely et al.,2004a;Spessato et al.,2012)。有学者认为,造成这种性别差异的原因可能是由于身体成分、力量等生物学因素以及父母、同伴等社会环境导致的(Robinson et al.,2017b),证实Newell在约束模型中所提及的个体和环境约束都会限制儿童的FMS发展。

2.2.2 干预内容

各干预在内容设计上都存在一些异同点。SKIP和CHAMP作为短期干预,在干预内容的安排上大致相同,主要是由一些位移动作热身、课程导入、多个物体控制技能学习与放松4个部分组成。将物体控制技能放在课堂的主体部分,可能是由于欧美国家流行棒球、垒球等文化背景所致。Gallahue等(2012)认为,之所以物体控制技能作为主要干预内容,是由于相较于位移技能,物体控制技能发展更具个体化,需要额外的练习和学习时间。Barnett等(2009)发现,儿童早期的物体控制技能可有效预测青少年期间的中高强度身体活动。

儿童技能练习与娱乐活动(skills honing and active recreation for kids,SHARK)和HIKCUPS都通过增加身体活动的参与间接促进动作技能的发展。在这两项干预中,都包含“家庭挑战”的环节,旨在通过家庭延长儿童在动作技能上的学习时间。SCORES作为长期的干预课程,干预内容涵盖教师的专业培训、学生的任务等多个方面,干预内容也更具多样化。但正是由于涵盖面较广,实施的难度也较大。

2.2.3 干预方法

由于各个干预所应用的理论基础侧重点不同,因此在方法上也存在差异。基于DST的SKIP干预考虑3方面的约束,对于社会经济情况较弱和先天发育不足的儿童,个体和环境就已较大地制约了其动作技能发展。环境上,由于这些儿童居住在比较贫困的地区,锻炼器材稀缺加上地区治安水平低下,导致学习环境范围有限(Altunsoz et al.,2016)。因此在干预过程中,教师为儿童提供了充足的器材与空间,供其有足量的练习。个体上,由于这些儿童在干预前都显示出动作发展滞后,个体间发展水平也存在差异的情况,因此在干预时,会根据个体水平确定学习内容,即个体化教学。干预人员也会对每个学生提供针对性的指导与反馈。在任务上,主要是物体控制技能的学习,并根据60%的儿童在特定发育水平上能够完成FMS的数据制定目标。

基于CMT的SHARK和HIKCUPS干预集中于发展儿童的感知能力。两项干预研究都以肥胖儿童为干预对象,主要由于肥胖儿童通常与同辈相比,有着较低的动作能力和身体感知,这些都会对其自尊与动作表现的体验感产生消极影响。根据Stodden等(2008)的理论模型,感知能力与动作能力存在相互促进的关系。在这两项干预中,都利用了这一关系营造一种体验成功,以感受来自他人支持的氛围提高感知能力,强化动作技能学习的动机,从而提高动作技能学习的参与度。

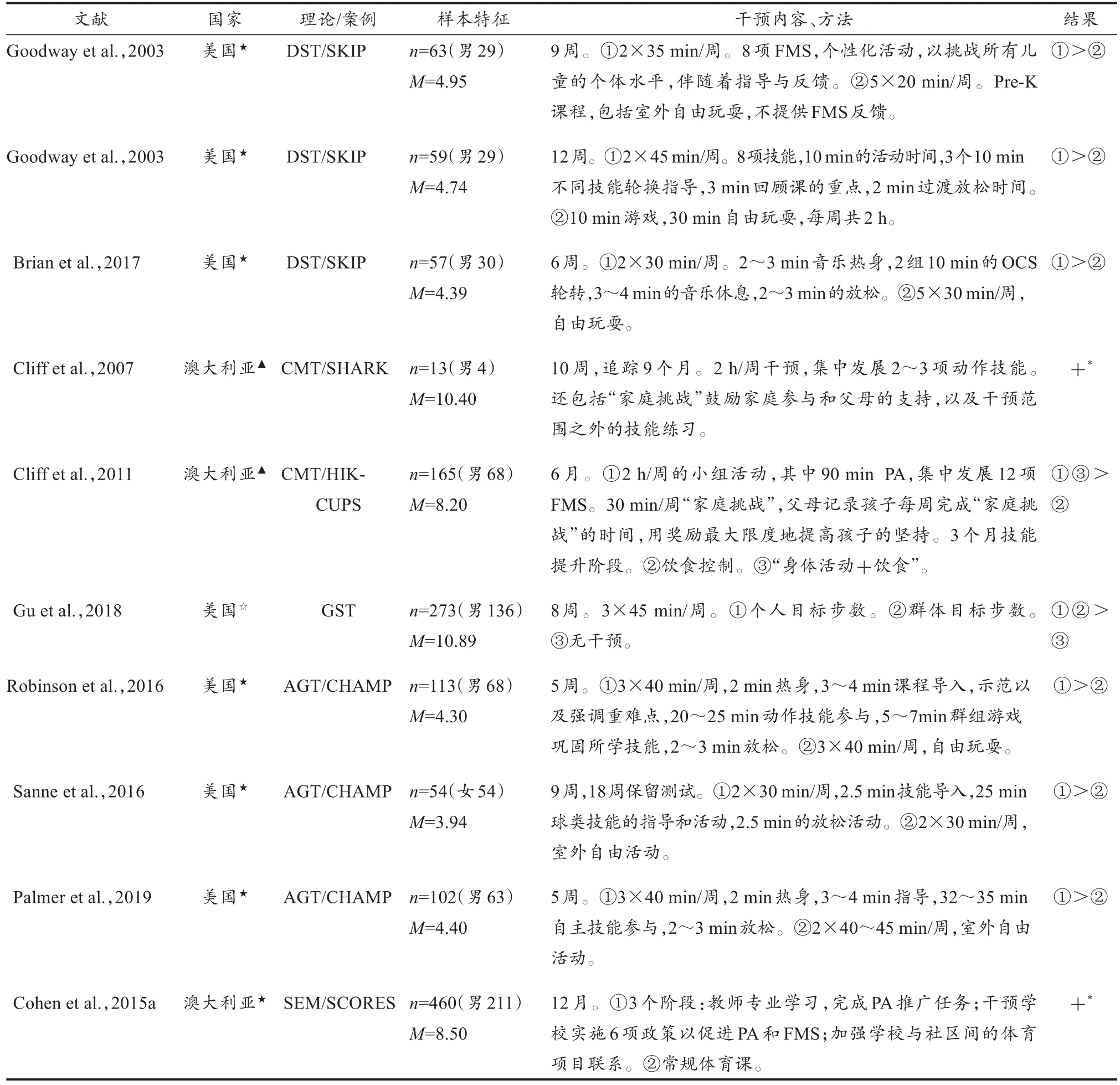

表1 不同理论基本动作技能干预研究特点对比Table 1 Characteristics of Intervention Studies

CHAMP干预中,教师通过营造一种掌握激励氛围(mastery motivational climate)和学习高度自主的“TARGET”学习模式,以学生为中心,使学生在学习过程中自主选择任务,正确认识努力与个人进步间的关系,并保持长期的内在动机。SCORES则是通过个体学习、教师培训等多个方面进行干预,干预时间长,影响范围也较大。

2.2.4 干预时间

在干预的时间安排上,各研究也存在异同。单次干预时间大多为1节体育课的时间,即30~45 min;在干预频率上多为每周2次,部分每周3次;在干预的持续周期上,从5周到12个月不等。尽管各干预在时间、频率和持续周期上存在差异,但各干预均取得了较好的效果。这与Logan等(2012)的观点一致,即FMS的提高与干预时间并不存在高度相关关系。Logan等(2012)认为,造成这种违背“熟能生巧”的原因可能是儿童的FMS在经过一定量的指导后,会出现停滞不前的现象,即平台期,由于个体差异,每个人的平台期也会存在先后。但相关研究有限,也无法确定何种程度会出现平台期。此外,儿童的注意力、认知能力都还未发展成熟,在单调的课堂也会出现注意力分散、学习效率下降的情况。大多数研究仅报告了总干预时间,包括热身、教学指导练习和放松等,未汇报实际干预时间。有研究认为,将实际的干预时间作为中介变量,则干预时间与FMS的提高可能会存在某种关系(Logan et al.,2012)。

3 启示

3.1 干预靶向重点人群,加强物体控制技能学习

根据Newell的约束理论,个体因素会约束FMS学习,如年龄、性别、体重、家庭经济状况等。尽管国外对于FMS学习的“黄金年龄”有不一致的看法,但3~6岁是我国学者普遍认同的年龄区间(马瑞等,2017;吴升扣等,2015)。在这一阶段熟练掌握FMS,将对后续的身体活动以及健康收益产生重要影响。有研究发现,女童在物体控制技能发展上与男童存在差距(李静等,2013)。因而,对女童进行针对性的干预,并取得了较好效果(Veldman et al.,2017)。所以,未来应提高女童在FMS干预中的比例。

FMS的个体差异性在一些群体中更加明显。肥胖和动作发展滞后群体,在运动的自信上可能存在不足(Franklin et al.,2006;Okely et al.,2004b)。根据 CMT 可知,感知能力下降会减少行为的参与,将会造成在学习中羞于展现自己的技能,自信心不足,甚至自尊受损等后果,由此导致学习动机下降。因此,此类儿童群体也是干预的适宜人群。

儿童的动作在不同年龄阶段显示的特征被称作是动作序列。动作行为出现在多数(60%)或常模(70%)儿童身上的一般特征称为动作行为的整体发展序列(王兴泽等,2014)。尽管目前的研究仍无法确定每个儿童动作发展的具体状况,但可预测大多数儿童的动作发展阶段。教师在课堂教学时根据学生所展示出的动作技能水平来设计干预内容,可对部分滞后学生有所侧重。对比发现,干预内容多为物体控制技能。位移技能占比较少的原因可能是在日常生活中运用的较多,经验较丰富。物体控制技能干预较多可能是因为较位移技能更复杂、更难学。有研究表明,我国儿童物体控制技能发展缓于美国儿童,且物体控制技能在性别上存在差异(李静等,2013)。男生的物体控制技能总体优于女生,在干预后女生虽有提升,但仍低于男生水平。李静等(2019)认为,造成这种现象的根本原因在于社会性别角色的影响。除了社会性别角色,这种现象也可用动作行为的整体发展序列来解释。例如,投掷的动作整体发展序列,男孩在5岁时就可达到成熟的动作行为模式,而女孩则要超过8岁。因此,干预内容要根据干预对象的不同,既要满足儿童发展的薄弱项,也要符合动作发展序列,但如何均衡这两者是今后需要解决的问题。此外,稳定技能是近几年补充的FMS,目前对此研究较少,这可能也是未来的一个干预方向。

3.2 根据干预对象特征,选择适宜练习方法

在国内外的干预研究中,几乎都缺乏技能练习方法的选择与探讨。FMS的形成与发展并不是自然产生的,而是需要结构化的练习与巩固(Goodway et al.,2003)。在练习的过程中,不同的练习方法也可导致不同的练习结果。教师和研究人员应根据学习者的个体差异和教学目的合理安排练习方法。对于初学者,可采用动作难度变异较低的练习方式,如重复练习,同时适当增加练习间的变化有利于儿童FMS表现水平的提高(夏忠梁等,2014)。随着个体练习经验的丰富,对于以提高为目的的学生,应多采取变异比较明显的练习方式,如随机练习,以保证在整个动作技能学习阶段始终为儿童匹配相对应的学习难度,提高对动作的掌握程度。例如,在学习物体控制技能初期,进行单个动作的重复练习,随着练习的熟练达到自动化阶段,则建议进行多个动作的快速转化练习。教师可随意按照口令进行练习,“双手投球”“原地拍球”“上手投球”;进行组合练习,使学生深刻体会练习间的差异变化,深化对动作的理解。

3.3 重视中外文化差异,提高运动感知能力

根据CMT可知,感知能力作为影响行为参与的重要因素,同样也会对FMS学习产生重要作用,感知能力高低对学习动机起到了重要作用(Harter,1984)。研究表明,我国儿童自我感知能力低于部分西方儿童(Kwok et al.,1993),这可能是由于我国文化谦逊的特点所致(Jozsa et al.,2014),因此,或造成我国儿童在FMS学习过程中,对自身能力缺乏的准确判断。在进行偏难的学习任务时,虽然已具有完成的能力,但会感觉力不从心,导致学习动机下降。因此,建议教师或教练员在进行教学时,重视感知运动能力对于FMS学习的重要性。以学生为中心,设计有趣、多样化的内容,提高感知运动能力,促进FMS学习。

Harter(1999)指出,儿童在7岁以下往往高估自己的能力,所以他们会有信心坚持到掌握技能。7岁以后,随着认知能力的发展,他们对自己的能力有了更清楚的了解,通常会选择与个人实力相接近的活动,对超出个人能力的活动抱有较低热情甚至拒绝活动。因此,建议我国学者根据儿童最近发展区等相关理论设计以年龄段的动作经验和兴趣协同教学内容,提高学生的技能参与,以最大限度地提高干预效果。

3.4 合理设定个人目标,构建多元评价体系

根据AGT和GST可知,目标作为外部激励的一种方式,会对儿童FMS学习的参与和维持产生重要影响。教师应根据每个学生的个人情况,制定合理且具有一定挑战性的目标。只有设定可行、合理的目标,学生才会有参照,从而根据目标提升自己的技能水平。

与欧美国家相比,目前我国的体育课评价主要集中于终结性评价,且集中于考核(佘晶晶等,2019)。尽管知晓过程性评价的重要性,但仍缺乏过程性评价。AGT中的掌握取向(mastery orientation)意味着对自己采用过程性评价。过程性评价采用与之前的表现相比的评价方式,以学生为中心,避免了学生间的横向比较。对于动作能力滞后,自尊较低的学生,可较大程度上减少群体评价比较的窘境。对于儿童来说,掌握FMS的目的,并不是追求“跳得高”“跑得快”,而是要求进步。因此,教师应以发展性的眼光看待每位学生的学习表现,采用诊断性评价、过程性评价和终结性评价相结合的评价体系,肯定其学习表现,这将对他们的后续学习和参与产生重要作用。

3.5 制定全面发展的指导文件,重视基本动作技能发展的“窗口期”

国家制定的政策和文件为我国FMS干预提供了依据。目前,我国仅有《指南》这一文件明确了3~6岁儿童的动作发展要求,但其内容主要集中于平衡、协调、力量、耐力等身体素质,缺少对物体控制技能发展的要求(李静等,2019)。建议相关学者能够尽快完善《指南》内容,以将这一文件更具发展的全面性。

7岁以下的教育被看作是“动作教育”。FMS在7岁以下就是发展的“黄金阶段”。因此,为了儿童的健康成长,家庭和社会都应抓住7岁以下FMS学习的“窗口期”,将动作发展融入儿童的日常学习与生活中,并且树立发展性的观念,促进FMS进一步发展。

3.6 加强学校基本动作技能教学内容建设,培育家庭、社区教育环境

根据SEM可知,对于健康行为的促进,学校、家庭和社区扮演着重要的角色。对于学龄儿童,时间主要集中于学校与家庭。在学校,体育课成为FMS传授的主要载体。体育教师的教学是学生学习FMS的重要来源,体育教师的专业能力是学生能否掌握FMS的关键。尽管体育教师应着眼于提高动作发展的相关专业知识与能力,但让体育教师独立设计出干预方案很明显是不切合实际的。因此,我国学者应着力于干预体系构建,加强科研与教学的联系与对接,让体系落实到教学实践中。家庭与社区作为学校体育的有效补充,尽管目前家庭与社区相较于学校干预较少,但家庭与社区作为学龄儿童重要的生活场所,对FMS的发展同样重要。同时,对家庭与社区进行干预也存在着家长的教育理念、社区基层体育发展落后等问题,希望我国学者能针对家庭与社区制定合理的干预方案,将课外活动有效地与学校体育衔接,形成学校、家庭和社区联动促进儿童动作发展的良好局面。

4 结论与展望

4.1 结论

国外基本动作技能干预对儿童的动作发展均取得了显著的促进作用,其根因在于稳固的理论基础,从动态系统理论,成就目标理论再到社会生态学模型,无一不为干预提供了思路与方法。在众多理论中,动态系统理论应用的干预研究数量最多,其次为成就目标理论和社会生态学模型,目标设定理论和能力动机理论应用的较少。干预对象多为3~10岁,家庭社会经济情况较弱的儿童,干预内容多为物体控制技能,干预时间为5周~12个月不等,干预方法上多为直接促进基本动作技能的教学方法,也有采取提高身体活动和感知运动能力而间接提高基本动作技能的方法。部分干预存在生态学效度问题,如何提高干预的生态学效度也是未来干预研究的重中之重。

4.2 展望

儿童基本动作技能干预在未来将会是一个热点领域。我国学者在设计基本动作技能干预方案时,应根据我国国情,在借鉴国外系统干预的同时,应集中于干预的理论研究,以将具有较好干预效果的研究更富推广性,加快我国基本动作技能干预研究本土化建设。但任何理论都有其适用性,对于不同的对象,干预内容也要从实际情况出发,根据不同理论进行设计。未来,我国学者应扎根于理论,以我国儿童的身心发展和教育特点为依据,构建适用于我国儿童基本动作技能干预的理论模型和干预体系。