飞向“乌托邦”

——“天问一号”奔向火星的漫漫长旅

文/ 陈立 制图/ 丁洁

一道火焰划过,长征五号火箭载着中国首颗火星探测器,以约11.5 公里/秒的速度脱离地球引力束缚,成为环绕太阳运动的“人造行星”。

飞行约1.4 万公里后,在近地点高度200 公里的地火转移轨道上,器箭解锁,探测器与火箭分别,独自前行。如果一切顺利,它会在2021年5月降落在那颗人类好奇已久的红色星球上。

月球与地球的距离在36 万公里~40 万公里之间,而火星与地球的距离在5600 万公里~4 亿公里之间变化,地火最远距离约为地月距离的1000 倍。相比月球探测,火星探测具有发射窗口少、火箭推力要求高、飞行时间长、测控通信困难、着陆困难等特点。这使得人类的火星探测之路充满坎坷,大约2/3 的探测器,特别是早期发射的探测器未能成功完成使命,火星因此也被称为“航天器坟场”。

让人期待的奔火之路,实则步步惊心。

从海南文昌起飞到着陆火星乌托邦平原,太空中有着无数雄关漫道……

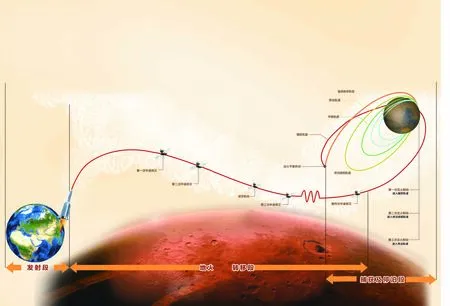

拼接而成的地火转移“高速公路”

去遥远的火星,探测器需要实现最优的轨道转移,因为它随身携带的燃料非常宝贵。在理想日心二体模型下,霍曼椭圆过渡轨道是从地球到火星最省燃料的转移轨道,但在具体任务中,受地球、火星、太阳三者的相对位置关系及地球、火星运行规律的影响,还必须考虑光照、测控条件、飞行时间等工程约束来最终确定发射窗口。

目前最先进的探测器从地球飞到火星,大约需要六七个月。地球和火星的会合周期是26 个月,即两颗行星每隔26 个月接近一次,出现一次“宝贵”的火星探测发射窗口期。今年正好是火星探测活动的窗口期。

此次长征五号火箭发射天问一号火星探测器,火箭与探测器两大系统均由中国航天科技集团有限公司研制,设计师们通过轨道拼接的方法,让探测器从地球发射、绕太阳飞行和飞抵火星的轨道,在不同的天体引力范围边界处衔接起来,形成从地球发射到火星环绕的完整连续轨道,又称地球—火星转移轨道。

火星探测器由着陆巡视器和环绕器组成,着陆巡视器包括进入舱和火星车,由着陆缓冲、GNC、伞系减速、火星车结构与机构、有效载荷等分系统组成,环绕器由GNC、太阳翼、推进、有效载荷等分系统组成。这些分系统将密切配合,让探测器在地面飞控人员的帮助下,开展奔火飞行。

被火星引力场捕获

地火转移轨道如同一条长途高速公路,探测器以第二宇宙速度在这条高速路上全速前进约7 个月,直到火星出现在眼前。

探测器在经过长途飞行后,如何成功被火星的引力场捕获,是这次探火任务的关键难点之一。“不被捕获,探测器就飞过去了,所以这个捕获很关键。”航天科技集团科技委主任包为民院士说。

探测器在地火转移轨道飞行期间,需要经过4 次中途修正和一次深空机动,在临近火星时“刹车”减速,预计2021年2月中旬被火星引力场捕获。

由于探测器在地火转移轨道上的长时间无动力飞行,微小位置速度误差会逐渐累计和放大,所以必须在合适的时机进行中途轨道修正,以保证探测器最终能够准确进入制动捕获的轨道窗口,这需要GNC(制导、导航与控制)分系统完成精确的飞行轨道计算和中途修正控制。

天问一号火星探测任务需要选择合适的制动捕获策略,因为飞往火星的制动捕获机会只有一次,唯有准确、可靠地完成既定控制指令的执行,才能使探测器形成环绕火星飞行的状态。

假如捕获失败,探测器将与火星擦肩而过。

“刹车”进入火星停泊轨道

顺利被火星引力场捕获后的探测器,需要通过“刹车”降轨,进入火星停泊轨道。

首先探测器会进行近火点制动,进入周期约10 个地球日的火星捕获轨道。这是一条环绕火星的大椭圆轨道,在这条轨道上,探测器距离地球约1.92亿公里,和地球的数据传输单程时延10 分钟左右。之后,探测器降轨进入轨道周期约2 个火星日的火星停泊轨道,开展对着陆区的预先探测。

在进行科学与工程的权衡之后,本着工程实现风险低、科学探测价值高的原则,天问一号火星探测任务的首选着陆点位于火星乌托邦平原南端,属于赫斯伯利亚纪晚期的低地单元(东经110.318 度,北纬24.748 度)。

探测器预计在火星停泊轨道上飞行近3 个月,一次次从乌托邦平原上空掠过,观察着陆点并对着陆区进行预先探测,等待进入火星窗口来临的那一刻,择机释放着陆巡视器。

天问一号探测器是由环绕器和着陆巡视器上下串联组成的。其中,环绕器有一对张开的太阳翼“翅膀”,外形像一颗卫星,兼具遥感探测和中继通信功能;进入舱外形像一个钟罩,也像载人飞船返回舱;藏在进入舱里面的火星车则是箱板式“蝶”形构型,两侧的4 块太阳能电池板展开后,如蝴蝶舒展翅膀。

环绕器和着陆巡视器一旦分离,意味着难度最大、也是最危险的火星着陆环节即将到来。

环绕器的两次“变身”

环绕器和着陆巡视器的分离过程并不简单。探测器将在飞抵近火点前约5小时的时候实施降轨,一步步靠近火星;降轨后约2 小时,着陆巡视器与环绕器分离。届时探测器距离地球约3 亿公里,和地球数据传输单程时延近20 分钟。

然后,两器都将依靠GNC 分系统,上演一系列太空芭蕾般的动作。环绕器需要迅速升轨,返回到火星停泊轨道,以避免撞向火星;着陆巡视器则采用“弹道-升力式”进入火星大气层,再经过减速,软着陆火星。

这次分离并不是永别,接下来两器还要默契协作。环绕器在火星停泊轨道上飞行1 圈后会“刹车”进入轨道周期约8 小时的中继通信轨道。在这条轨道上,它将化身“中继通信卫星”,为火星车提供中继通信链路,帮助它与地球搭建通信桥梁,同时兼顾开展科学探测。

火星表面巡视探测任务结束后,环绕器将降轨到椭圆形的遥感使命轨道,又变身为“遥感卫星”,绕火星飞行约1 个火星年,完成火星全球遥感探测任务,同时兼顾火星车中继通信。

因为探测器距离地球遥远,飞行时间长,同时受地球、火星、探测器相对运动和地面测控站分布的影响,测控通信难以全空间覆盖。距离遥远,导致测控信号传输时延大,单程时延最长约23 分钟。

信号在传输介质中传播时,会有一部分能量转化成热能或者被传输介质吸收,从而造成信号强度不断减弱,这种现象称为衰减。相比月球,火星和地球间的信号衰减更严重,测控及数据传输码速率低于月球探测1~2个量级以上。

在执行近火捕获、两器分离等决定任务成败且只有一次机会的轨道控制任务时,探测器信号单程时延10 分钟以上,地面无法实时测控干预,探测器只能自主执行预先注入的指令,一旦发现问题,必须在极短时间内进行自我诊断,排除故障。

这一路闯关奔火,飞行动作环环相扣,对于探测器自主能力的考验是空前的。

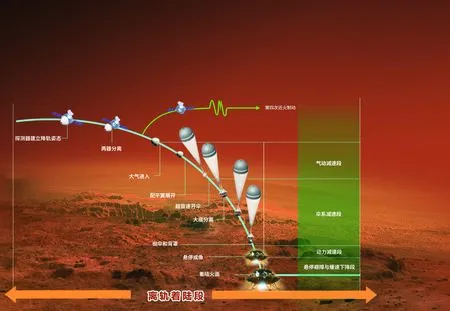

险象环生的EDL 过程

重约1.3 吨的着陆巡视器从进入火星大气层到降落到火星表面,整个过程大约只有9 分钟,时间很短,却是整个飞行任务中的压轴难题。过去的人类火星探测任务中,共有17 次尝试着陆火星,只有8 次成功(均由美国实施),成功率47.1%。

着陆巡视器在奔火途中一直处于高速飞行状态,所以软着陆火星的进入、下降、着陆过程(又称“EDL”),需要经历气动减速、伞系减速、动力减速、着陆缓冲4 个阶段,逐步减速。在大约9 分钟的时间里,着陆巡视器要执行升力控制、弹伞开伞、抛大底、抛背罩、悬停、避障和着陆缓冲等一系列动作,时间短、动作多,地球上的飞控人员无法实时干预,航天器只能通过预先注入的指令自主进行导航、制导与控制。

EDL 过程中面临的火星环境存在较大不确定性,相比月面软着陆更为困难:一是在进入火星大气层初期,着陆巡视器的初始状态(轨道、姿态)存在一定的不确定性;二是在下降和着陆过程中,存在风和沙尘的干扰;三是由于缺乏着陆点地形细节的高分辨率图像,着陆敏感器的测量结果存在很大的不确定性。所以此次增加了气动减速和伞系减速的环节,对航天器的导航、制导和控制提出了更高要求,控制环节更为复杂。

包为民介绍,我国以探月工程中的技术经验作为基础,着陆巡视器从4.8公里/秒的速度,到软着陆速度降为0,这个过程中包含4 个减速段。

第一个是气动减速段,把速度从4.8公里/秒减速到460 米/秒,相当于来了一个急刹车。火星大气的成分、密度、分布等与地球截然不同,航天科技集团的研制团队进行了大量风洞试验,开展着陆巡视器气动外形设计与优化、火星大气进入气动力和热特性预测算法研究等工作,以此为基础进行气动外形结构和热防护设计。

接下来是伞系减速阶段。着陆巡视器将在约11 公里的高度打开降落伞,进一步将下降速度减小到约95米/秒,并完成抛大底、着陆缓冲机构展开、抛背罩等动作。着陆缓冲机构展开,犹如伸开四条腿,做好降落准备。

因为火星大气稀薄,大气密度又极低,需要着陆巡视器在超音速条件下开伞。降落伞设计的约束条件,与地球返回式卫星和载人航天工程采用的降落伞截然不同。所以,火星降落伞要全新设计和验证。为此,航天科技集团的研制团队开展技术攻关,进行了火箭弹高空开伞试验等大量验证试验,设计了适合火星大气环境的降落伞。

随后进入到动力减速段。着陆巡视器上的7500牛反推发动机点火工作,将着陆前的垂直速度降到约1.5 米/秒。包为民介绍,“在100 米的高度要完成一个悬停避障的动作。这个时候已经速度很慢了,悬停时,着陆巡视器相对于地面的速度就是0 了。”

最后在着陆缓冲阶段,依靠4 套着陆缓冲机构完成软着陆。

此前,我国在河北怀来的亚洲最大地外天体着陆综合试验场开展着陆器悬停避障试验。试验模拟了火星重力环境(火星重力加速度约为地球的1/3)和着陆巡视器在火星环境下悬停、避障、缓速下降的过程。通过悬停在空中,着陆巡视器可对火星表面进行观察,为选定着陆点做最后的准备。“100 米的高度已经比较低了,可以看一下地面有没有坑,大的石头,有的话就避开它。”包为民说。

这就如同体操选手在空中完成令人眼花缭乱的高难度系数动作之后,必须稳稳当当地落地,才能拿到高分。

预计着陆后的第八个火星日,中国首辆火星车将缓缓驶下着陆平台,在乌托邦平原上轧下第一道印记。