浅论伤医事件中群体极化的特征与缓解策略

◎谢心雨

伤医事件作为社会热点事件, 往往引发激烈的医患矛盾,并在医患关系紧张的局面下伴随群体极化。 但“新冠肺炎”疫情期间医护人员展现出的救死扶伤、舍己为人的精神让公众对医生这一职业有了新认识, 医生群体对患者的奉献俨然成为了缓和医患关系的新起点, 并在一定程度上缓解了群体极化。 本文将着重探讨群体极化在伤医事件中所具备的特征与新变化, 强调良好的医患关系对社会健康发展的重要性, 并提出缓解伤医事件中群体极化负面影响的策略,为今后防止社会公共事件中的群体极化提供借鉴,也为构建良好的医患关系提供帮助。

一、群体极化与伤医事件

当某一伤医事件爆出时, 网民们在互联网上迅速形成围观景观, 对事件进行讨论的同时以伤医事件为由头对当前社会的医患关系进行热议。他们发表看法的同时比以往更迫切、更迅速的寻找观念一致的群体,最后在群体内形成极端的观点,要么表现为对医生一边倒的同情和对行凶者的辱骂,要么表现为对医生的极度不信任和对患者的怜悯,因此网络群体极化现象也更容易产生,加速医患关系的恶化。

追溯近几年来发生的伤医事件,无论是2017 年广州医生陈仲伟被砍伤,还是2018 年北大第一医院三位医生被殴打, 都在互联网上引发舆论热议, 并伴随着突出的群体极化。 但是医生群体不断发声以及媒体对事件的报道更加迅速透明,由伤医事件引发的群体极化目前已经有所缓解。例如2019 年12 月发生的北京民航总医院杨文医生被杀事件以及2020 年1 月份北京朝阳医院陶勇医生被砍事件作为热度较高的两起伤医事件, 在媒体持续报道和政府部门的介入之下, 随着陶勇医生在微博上发声以及医生群体对伤医行为的抗议,群体极化虽然突出,但是并未出现不理智和不可控状态。 通过对这两起事件进行分析便可窥探出群体极化在伤医事件中的特征与变化。

二、伤医事件中群体极化的特征与变化

伤医事件作为公众极度关心的社会热点话题, 由于具有突发性,所以时间要素成为其舆论传播重要影响因素,在讨论中往往能快速生成舆情、引发舆论。 因此,与其它网络舆情事件相比, 伤医事件中的舆情生成速度快、 时间跨度短,与之伴随的群体极化也在不同事件中呈现不同的特征。

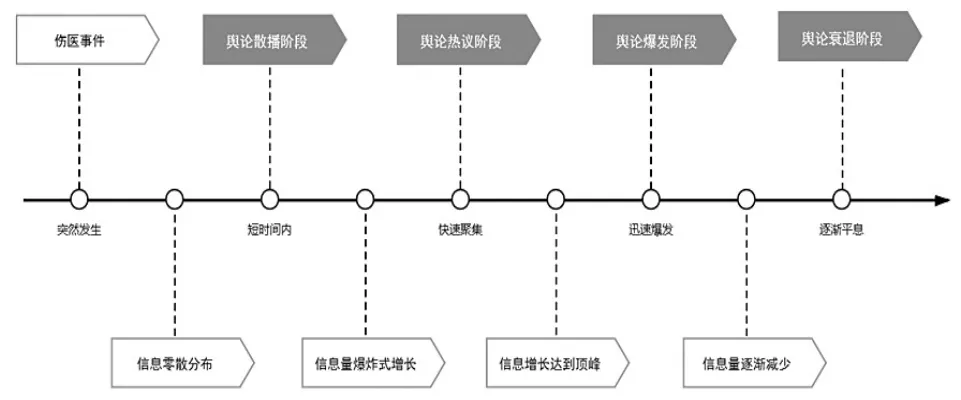

根据对伤医事件的总结可以得出, 当某一伤医事件突然发生时, 信息能在短时间内由零散发布的局面演变成为爆炸式增长, 在公众快速集聚热议的情况下增长量迅速达到顶峰,最后在媒体或政府的介入之下逐渐减少。因此由伤医事件引发的舆论可大致分为散播、热议、爆发、衰退四个阶段, 但是并非所有的网络舆情的生成和传播都会遵循这一模式, 相反其它网络舆情的萌芽时间更久、 发展进程更长。 如下图:

图一 伤医事件的舆论生成模式

下文将从伤医事件中舆论发展的这四个阶段来探析群体极化现象在伤医事件中呈现的特征与变化。

(一)舆论散播阶段:各方观点交汇

当某一伤医事件刚发生时, 与事件相关的原发信息在没有组织和策划的状态下,多通过微博发文曝光、目击者所拍短视频、 医院披露的监控视频以及警方或医院方发文通报的方式零散的存在于网络中,尚未形成公众的广泛关注,网络舆情处于萌芽状态。

虽然在舆论的散播阶段,舆论起点分散、传播者分散、信息分散,但是整个过程中群体极化并未产生,不过暗流涌动的舆情成为极化产生的先兆,各方观点开始不断交汇,向着一致的、极端的观点过渡。

(二)舆论热议阶段:集体无意识

首先,在这一阶段,原本处于散播状态的舆情信息在互联网的催化作用下,被多数网民关注,相关信息和网页的点击量、 访问量呈爆炸式增长, 形成了网络关注的集聚与热议。网民的意见和诉求被集中的呈现出来,媒体将该伤医事件列入爆点新闻的范畴,主流媒体持续报道的情况下,自媒体加速发力,形成了传统媒体、两微一端以及短视频平台多方联合传播信息的局面。

其次,这一阶段网民对该事件虽有所关注,但并未完全形成极端情绪, 网民们接受着来自四面八方的零零总总的碎片化信息,他们出于思维惰性,容易先入为主接受简单易理解的情绪化信息, 对事件的完整事实呈现以及深度思考表现出拒绝的态度。随着多个网络平台上消极情绪的集聚,以及各方在舆论场上的争斗, 自媒体快速嗅到爆点事件的味道,发挥点燃民众极端情绪的关键作用。自媒体将带有煽动性的文章发出后,能获得极高的点击量,网民的愤怒情绪迅速通过文章的分享和转发蔓延开来。 这时围绕伤医事件所产生的舆论存在着朝各个方向发展的可能。

此外,大多数网民在这一阶段处于集体无意识的状态,以集体无意识心理为基础的群体暗示和群体感染作为当前社会中普遍存在的一种心理机制,在互联网多元开放、平等共享的推动之下, 使得网民可以迅速围绕某一议题结成群体,加快群体暗示和群体感染机制发挥作用的速度,将隐藏在人性深处的负面情绪集中呈现出来[ ],造成网民的极端情绪迅速扩散。

在这一过程中, 由伤医事件引发的群体极化现象并未与其它网络舆情事件中的群体极化现象产生偏差, 它们都呈现出集体无意识、不理智的主要特点,情绪一经鼓动便无限放大。

(三)舆论爆发阶段:舆论引导下的理性回归

这一阶段主流媒体继续将该伤医事件作为报道热点,追踪报道事件发展进程以及深入挖掘事件发生的动因和折射的问题,并在传统媒体及两微一端平台上发布信息,加速形成议程,企图引导舆论。

在这样一个 “微博爆料--微信刷屏--新技术平台跟进--传统媒体报道--新闻门户客户端打通最后一公里”的新接力传播模式下,媒介舆论压力进一步增大,舆情中民意诉求进一步强化, 每一个环节都为群体极化现象的加剧增添动力。 如下图:

在这一阶段,群体极化发挥最大作用,互联网上几乎形成全民讨伐与辱骂的局面。更重要的是,线上的群体极化极容易引发线下的群体极化, 并且在现实中将不满情绪转化为不理智行动。

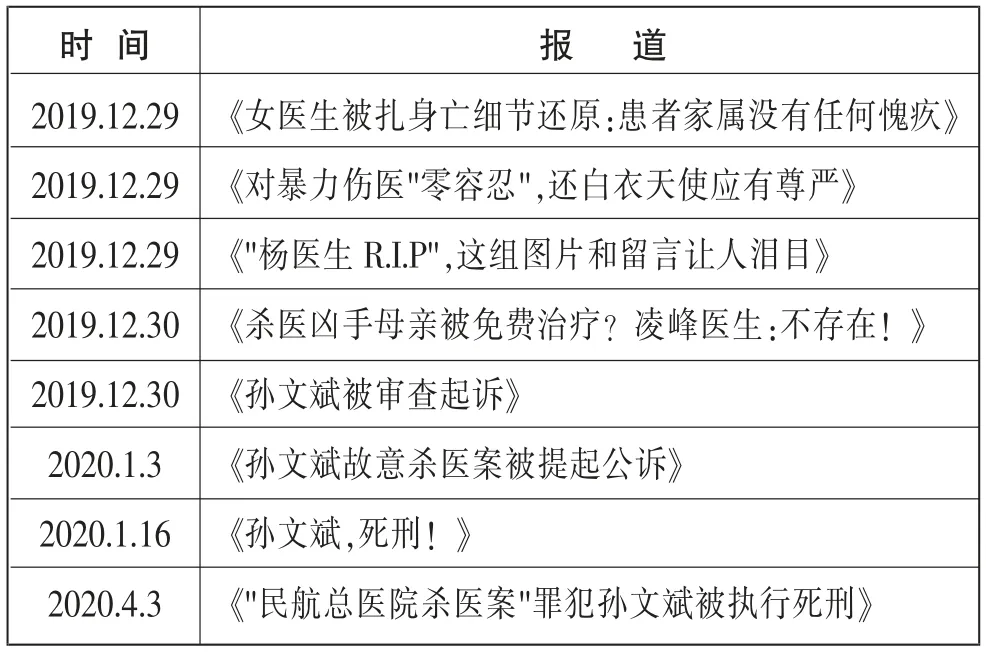

表一 《人民日报》关于“民航总医院杀医案”的报道

虽然伤医事件中的群体极化仍然存在, 但是已经产生新变化。

首先,主流媒体在伤医事件发生时快速介入,进行跟踪报道,力图还原客观事实,积极设置议程,引导网民观点朝着正确的方向发展, 尽管在舆论爆发阶段仍有偏激声音出现,但是总体上呈现理智的特点。并且随着主流媒体舆论引导能力不断增强,有关谣言在互联网上散布时,主流媒体能做到快速阻断、及时澄清,一定程度上缓解了群体极化的加重,避免在网上形成全民辱骂的局面。在杨文医生被杀事件发生后,《人民日报》持续跟踪报道,发表多篇文章,积极回应公众关切,快速消除谣言,展现事件发展全貌,降低群体极化的危害。 如上表:

其次,医生群体能够利用社交媒体积极发声,反映群体内部心声,弥补缺失话语权。 当杨文医生被杀事件引发医生群体广泛关注与痛惜时,时隔一个月便再次发生陶勇医生被砍事件,这无疑刺激到了医生群体的痛点,大量医生在微博、微信上呼吁保护医务人员的身体健康与心理安全,表达对伤医行为的抗议。此外,陶勇医生被救治之后,也在微博上持续发声,向公众汇报自身近况。 由于舆论爆发阶段公众对被害医生的惋惜情绪达到顶峰,在医生群体不断发声的催化作用下,舆论一边倒的表现为对医生群体的同情,群体极化呈现出反极化的特征,谩骂伤医者的极化行为产生逆转。

此外,网民中也存着一部分始终保持理性、客观看待伤医事件的群体,他们能够深入反思伤医事件背后的动因,从源头思考阻止伤医事件再发生的举措, 在多元舆论场中牵制不理智行为, 使群体极化所伴随的线下不理智行为在一定程度上被阻断,网络暴力得到相应遏制,为消除群体极化负面影响发挥作用。

值得注意的是, 在舆论爆发期, 极易出现舆论失焦现象。 当部分媒介制造错误信息时, 容易被其它跟风媒介放大,声讨的声音一旦形成群体暗示,沉默的螺旋便会压抑不同意见的表达, 对群体极化负面影响的遏制就会出现不稳定状态,甚至容易不断反复,强化网民极端态度。

此外, 尽管总体上对群体极化负面影响的消除越来越快,但是群体极化难以完全消失。在舆论爆发阶段,当群体极化负面影响被减弱时, 在舆论风波暂未被彻底平息之前,还容易生成新主题,热议的焦点虽然被转移,但是网民情绪仍然高涨,如果不进行正确引导,极易造成新一轮群体极化。

(四)舆论衰退阶段:新的起点与反思

在舆论爆发期过后, 网民群体的不良情绪可能会在媒体的正确引导之下被平息, 对于之前伤医事件的关注也随着其它事件被转移,舆论进入了衰退期,但是群体极化现象并不会随着舆论的衰退而彻底消失, 反而在下一起类似事件发生时再一次搅动舆论场,网民行为与态度再次极化。

在当前新的舆论环境之下, 除了主流媒体积极引导舆论、设置议题之外,政府及相关部门也会在伤医事件发展过程中主动介入,合理回应公众关切,帮助消除其产生的不良影响,加速平息舆论。

在杨文医生遇害四天后,2019 年12 月28 日召开的十三届全国人大常委会第十五次会议上, 我国卫生健康领域内第一部基础性、 综合性法律 《基本医疗卫生与健康促进法》获得表决通过,将于2020 年6 月1 日起施行。这一法律规定医疗卫生人员的人身安全、人格尊严不受侵犯,其合法权益受法律保护;禁止任何组织和个人威胁、危害医疗卫生人员人身安全,侵犯医疗卫生人员人格尊严。随着法律的通过,网民对该事件的关注也逐渐下降,舆论逐渐平息。

由此可知,媒体和政府的努力有助于优化群体意识,促使群体回归理性。 但这并不意味着群体极化在今后的伤医事件中都不会出现,相反这只是应对群体极化的新起点,代表着对群体极化的认识与应对进入了反思阶段。 应当注意的是,深度反思需要政府、媒体和公众多方努力,认识到群体极化在舆论各个阶段所产生的复杂影响, 共同规避群体极化。

三、缓解伤医事件中群体极化的策略

伤医事件作为典型的社会公共事件, 由其引发的群体极化给社会带来的消极影响难以规避。 尽管群体极化现象在伤医事件中并未完全消失, 但是总体上已经呈现出向好趋势。下文将继续以伤医事件为例,探讨有效缓解伤医事件中群体极化不良影响的策略, 从而为应对社会公共事件中的群体极化提供借鉴。

(一)第一时间回应事实,重视医患关系

当伤医事件发生时, 为了避免给社会造成不良影响,也为了避免加重医患矛盾,医院、媒体及政府各方必须第一时间回应事实,主动向公众呈现事件发展全貌,不能瞒报漏报。

首先, 医院方应该主动了解情况, 包括医生的诊疗方案、患者的治疗情况以及医患之间是否出现过摩擦等,站在客观角度看待事件,既要维护医生的权益,也要保护患者的隐私;其次,媒体在报道时应该坚守事实第一原则,及时澄清谣言,积极进行舆论引导,发挥媒体价值,传递正确观念,呼吁公众重视医患关系;最后,政府应该加大介入的力度和速度,在伤医事件发生时积极回应社会公众关切,依据事实在必要时出台相应法律法规,保护医患双方应有的权利,将良好的医患关系放在政府工作的重要位置, 维护社会公平与稳定;此外,政府需要构建有效的社会情感按摩机制,为整个社会民众进行情绪疏导和情感按摩, 减轻患者与医生之间的断裂,缓解医患压力,一定程度上解决社会负面情绪淤积的现实。

(二)主流媒体加强引导,做好舆情预警工作

医患关系问题要始终引起媒体的重视, 尤其主流媒体要利用自身公信力与影响力, 为缓和医患关系发挥重要作用。

首先,在日常生活中,主流媒体需要正确引导公众看待医患关系,避免一边倒的歌颂医生,也避免将“看病难、看病贵”、“医生道德沦丧”、“医患关系紧张” 作为医患报道的默认前提。相反,主流媒体应该正确科普住院制度、医疗制度,向公众普及医学常识, 提高公众在医学问题面前理性应对的能力,扭转公众对医患关系的刻板印象,降低群体极化发生的可能性。

其次,随着社交媒体成为舆情信息的第一落点,传统舆情管理面临的媒体环境发生了根本改变, 舆情管理必须前置,必须由以往的事后监管转变为事前干预。尤其在伤医事件发生时,主流媒体应当快速介入,实施舆情监测,在网民消极舆论未发酵之前抢占舆论制高点。在报道中,记者和编辑一定要掌握专业的医学知识, 能够正确认识医疗问题的复杂性,避免先入为主,避免在患者消极情绪感染之下将其认定为“弱势群体”,进而偏听偏信,将一些医疗行业常见医疗行为,简单认定为“医疗事故”,并在这样的性质判断和认知前提下,开展事实、细节选择,最终造成媒体报道与事实大相径庭。 相反主流媒体应该进行客观报道深入探究事件发生的动因和折射出的问题,积极设置议题、引导舆论,在最大程度上阻碍群体极化的产生。

(三)医院注重日常宣传与信息传播,保证医务人员话语权

首先, 医疗作为一个专业壁垒极强且具有高度不确定性和高风险性的特殊行业,需要医院方充分发挥专业优势,利用媒体平台推进信息化进程、优化服务流程、构建良好的健康宣教平台,在日常生活中提高宣传能力,加大对专业信息的传播力度;同时医院要加大信息化投入,建立健全纠纷处理及舆情管理机制,在危机事件的舆情中掌握话语权,运用新闻传播规律、发挥新媒体作用,正确处理医患纠纷,避免医患关系的恶化,为医疗活动正常开展营造良好的氛围。

其次,广大医务人员要主动掌握话语权,正确传递群体内部心声,维护自身合法权益。 在遇到医患纠纷时,要善于利用新媒体手段,陈述客观事实,勇于拿起法律的武器与暴力行为作斗争。 值得注意的是,医务人员要在舆论漩涡面前始终保持理性,不去引导网络暴力行为,不去助推群体极化产生。

(四)发挥意见领袖作用,呼吁网民回归理性

由于意见领袖具备极高的专业素养, 因此在引导网民观点时扮演着十分重要的角色, 这些意见领袖包括社会中掌握医学知识的专家和熟悉医患关系的专业人士, 也包括高素质医务人员。他们要善于在媒体平台上发挥健康科普、就诊咨询、医患互动的作用,更要在伤医事件引起的舆论漩涡中发挥舆情稳定器的作用, 积极破除谣言, 抵制虚假新闻,从专业角度出发,对相关问题进行科普解读,填补权威信息的不足, 向公众传达理智的态度, 防止网络暴力的产生,避免群体极化冒头,培植网民的科学理性。

结语

伤医事件近年来屡屡发生, 由其引发的医患关系问题不断呈现在公众面前, 与之伴随的群体极化也在舆论的不同阶段产生相关变化。 尽管群体极化在伤医事件中所产生的负面影响不断降低,但是仍旧难以彻底被消除,并且可能产生新主题。 本文以此为立足点,提出相应的缓解群体极化负面影响的策略, 一方面希望在今后发生社会公共事件时,能够以伤医事件为例,促进政府、媒体、意见领袖及公众个人多方协同,共同防止群体极化的产生,维持和谐稳定的社会秩序; 另一方面希望社会各方认识到构建良好的医患关系对社会健康发展的重要性, 将建设良好医患关系放在各项工作的重要位置,有效缓解医患矛盾,避免伤医事件的产生。